神话—仪式—制度—展演:戏曲生态的多元连续统

(河南大学 音乐学院,河南 开封 475000)

斯提夫·菲尔德曾针对音乐与语言的重叠现象提出音乐中的语言(旋律与歌词的对应)、语言中的音乐(能区分意义的声调)和语言与音乐的中间形式(吟诵、吟咏等)的界分这一理念。纳蒂兹(J.J.Nattiez)进一步提出将说话与歌唱及二者之间存在的许多中间形式扩充为噪音—音乐—言语—游戏—舞蹈—社会活动的多元连续统概念。①见萧梅《仪式中的制度性音声属性》,《民族艺术》2013 年第1 期。另按,连续统(Continuum Hypothesis)属于逻辑数学的概念,原指连续不断的数集,是为了强调实数的连续性而给实数系的另一名称。它现在的含义更广泛,由于实数与直线上的点一一对应,直觉上直线是连续不断开的点,因此,把实数系称作连续统,由于区间内的点也有类似性质,因此把区间也称作连续统、三维连续统等,例如,平面是二维连续统,空间是三维连续统。见《数学辞海》编辑委员会编《数学辞海》(第一卷),山西教育出版社,2002 年。笔者在既往的研究中曾运用了连续统这一理念,在讨论戏曲唱腔研究的方法时,根据戏曲唱腔旋律“游走于近语音/远音乐与远语音/近音乐”的事实,提出“将‘唱’按强调语言音调的念诵置为一端——近语音/远音乐,而‘腔’按强调音乐旋律置为另一端——远语音/近音乐”的双重视角来研究戏曲唱腔的设想。[1]51—52从本文研究来看,将这些形成于特定时空,功能上有连带关系,并随着时空流转于神话世界和现实世界的戏曲生态环境纳入多元连续统的理念中来研究,与戏曲发生学相关的,以重生、再生文化母题为中心的神话连续统、制度连续统、仪式连续统和展演连续统及四者功能互动构成的整体多元连续统(图1)的面貌将会更加清晰。

本文的“神话—仪式—制度—展演”整体多元连续统是基于“汉藏语系文化圈”与“西亚音乐文化圈”乃至“南亚文化圈”内层中某些内在统一的文化事项而提出的。其中“西亚音乐文化圈”包括位于亚洲大陆西南角的阿拉伯国家、阿富汗、伊朗、土耳其、以色列等国家和地区。高加索山脉以北的车臣、塔吉克斯坦,特别是外高加索地区与伊朗和土耳其接壤的阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚等国家的音乐,也有着浓厚的西亚音乐文化圈的色彩。另外,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等中亚诸国的音乐,以及中国新疆维吾尔自治区的音乐文化,广义上也可放入西亚音乐文化圈来考察。[2]8—9

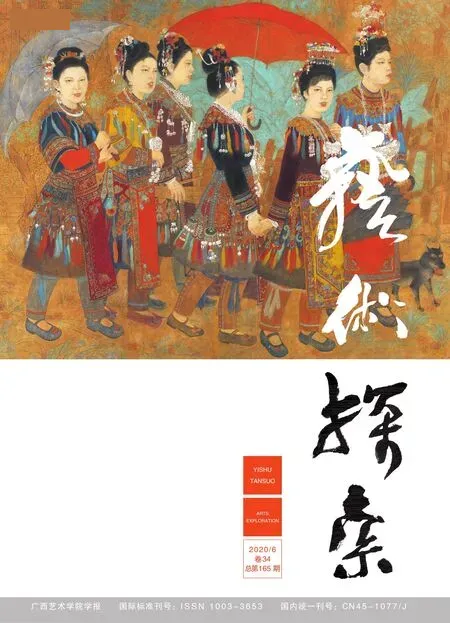

图1 互为观照的多元连续统

一、神话—仪式连续统

世界许多古代文明中都有关于创世和再生主题的神话。埃及“阿蒙摩塞”墓碑上的奥西里斯颂文中,象征植物和谷种的奥西里斯与化为鸢的伊西斯,以及他们的儿子荷鲁斯的神话[3]258将人的生死与植物的枯荣并论。类似神话普遍存在于古希腊、古巴比伦及古印度的神话和信仰中,包括古埃及的奥西里斯神话、古希腊的少年美神阿多尼斯(真正的名字是塔穆兹)神话、古巴比伦的塔穆兹神话等。结构主义神话学认为此类神话存在两组对立的关系,即是否重视血缘关系和是否坚持人类起源于土地,并且认为强调或否认人类起源于土地的对立与重视和轻视血缘关系的对立是彼此同构、彼此相当、互为转换的。

在笔者看来,这些异质同构的神话背后恐非离散关系,他们之间因存在某些中间环节而具有连续统的联系。如丰收女神德墨忒耳神话中,阿多尼斯的情人珀耳塞福涅采花时被冥王抢走,其母德墨忒耳离开奥林匹斯疯狂地到处寻找,此时大地上万物停止生长。另一版本中,德墨忒耳与她的女儿团聚时大地上万物生长,但在另六个月里珀耳塞福涅返回冥界时地面上则万物枯竭。祭祀德墨忒耳和珀耳塞福涅的厄琉西斯秘仪每年分别在春、秋两季举行,仪式中的戏剧分别表演哈迪斯劫走珀耳塞福涅和德墨忒耳重新找回女儿的故事。从联系的角度,塞墨勒-酒神狄俄尼索斯的母子神话被认为是德墨忒耳-珀耳塞福涅母女神话的变体,狄俄尼索斯神话中的“第二次出生”环节显然也是再生战胜死亡的隐喻。有人认为德墨忒耳与珀耳塞福涅母女神话故事的源泉是古希腊的结婚仪式,而对季节的解释是后来添加上去的。若真如此,这些后来添加上的内容则构成创世再生主题神话连续统的中间环节。

再生主题神话流行于古埃及、古巴比伦、叙利亚、以色列、古希腊,这个神话连续统的触角随着丝路交流的大潮延伸至欧亚大陆各个角落。宋代七夕节盛行的泥孩儿摩睺罗,就脱胎于西亚的塔穆兹或阿多尼斯,中间环节还包括粟特与印度的“摩醯首罗—维什帕克”,康国、安国及贵霜帝国的娜娜女神,唐代的乌什鲁沙那尊奉的四臂女神等。娜娜女神的源头最早可以追溯到苏美尔-阿卡德时期,是美索不达米亚广受崇敬的女神,在苏美尔神话里,她是塔穆兹的情人。[4]48在另外一个较早的神话故事“伊南娜下冥府”里,塔穆兹顶替情人生命之神伊南娜(又名伊什塔尔),每半年往来冥府和阳间一次。波斯时期和希腊化时期,娜娜与伊朗阿纳希塔(Anahita)、希腊女神阿特米斯(Artemis)相混同;贵霜时期和萨珊波斯时期,娜娜与伊朗女神相混同以及与希腊、印度宗教因素相融合,并从印度教中具有多臂特征的主神湿婆和宇宙保护神毗湿奴那里取得了四臂特征。[5]104—115神话之间的演变路径虽有曲折,神话功能虽有损益,但从祭日、形象、神话素到主神功能都表现出彼此相当、互为转换、彼此同构的线性联系,[6]97—98欧亚大陆的创世再生主题神话已然成为连续统结构。

与之相关的仪式包括古代埃及的奥西里斯葬仪、欧亚大陆西端的塔穆兹—阿多尼斯祭祀习俗,意大利撒丁岛的仲夏节(圣约翰节),印度的拉里庙会,波斯于塔穆兹月举行的特里甘节(祈雨节),唐代七夕“化生”“宜子”习俗②陈文革《从“宜子”神变到七夕演戏——兼及从“般涉”大曲到“般涉调”套曲的演进》,《音乐研究》2019 年第11 期,第66—76 页。,宋代七夕节俗、祆庙祈雨仪式,元代魁星崇拜[6]99,清初大同七夕节,民国时期广州七夕节的“七娘会”[7],今粤东地区客家“七盏灯”习俗[8]62—65,潮汕地区的“出花园”,福建、台湾的“北斗戏”等。这些仪式有的内容基本重合,如奥西里斯葬仪、欧亚大陆西端的塔穆兹—阿多尼斯祭祀习俗、意大利撒丁岛的仲夏节等仪式中,扮演女神少年情人的偶人,又以五谷和植物之神的身份出现。有的则体现出某些扩展意义,如波斯的特里甘节所增加的祈雨功能,是对五谷和植物神的强调。从唐代七夕“化生”“宜子”习俗,宋代七夕节俗到广州七夕节的“七娘会”所强调的送子、护子等宜子功能是由少年情人再生功能转化而来的。唐代“宜子”显然是类似塔穆兹—阿多尼斯祭祀的习俗,仪式主角中护子的鬼子母在中国转化为佑人生子的九子母,煞神摩诃迦罗在中国转化为可爱的玩偶魔合罗,其中既有对重生观念的延续,又有符合中华传统好尚的延伸。③陈文革《从“宜子”神变到七夕演戏——兼及从“般涉”大曲到“般涉调”套曲的演进》,第69 页。粤东客家“七盏灯”习俗包括祝寿、上灯、送灯、接灯等四个环节,其中送灯在婚庆时意味着添丁,祭祖时意味着家庭兴旺,丧仪时象征灯火延续,显然是唐宋以来宜子风俗的延伸。所以这些仪式的功能意义既有所重合,也有所拓展,整体上体现了连续统意义。

在这些仪式中,偶像、圣数“七”和种生常常作为共性因素出现。古代埃及人在坟墓中放置用谷物做的奥西里斯偶像,在棺椁文中以“奥西里斯某某”称呼死者,他们将埋于泥土之中的死者比作可以从地下长出来的谷物。印度拉里习俗中泥塑偶像湿婆和帕婆同时具有植物神和人神双重身份,塔穆兹—阿多尼斯祭祀时常陈设一具木雕或泥塑偶像,所谓“阿多尼斯园圃”是指填满土并在里面放上小麦、大麦、莴苣、茴香以及各种花卉的篮子或花盆。广州的七夕风俗起源很早,南宋时即有卖“摩睺罗”(“磨喝乐”“魔合罗”),至今保留的“拜仙禾”是把谷粒浸泡在陶瓷盘钵中使其发芽后用来拜神,显然源于唐宋七夕节的“种生”。而相关仪式对圣数“七”的崇拜则更为普遍。其中,唐代七夕“宜子”习俗、宋代七夕节俗、清初大同七夕节、民国初年广州七夕节的“七娘会”首先从日期上(七月七日)强调“七”的神圣意义;潮汕地区代表男女成人的“出花园”仪式在孩童十五岁成人那年(成人礼与第二次出生、复活有同一性)的七夕节举行;流行于福建、台湾的“北斗戏”也是在七夕期间举行;④容世诚《戏曲人类学初探:仪式、剧场与社群》,广西师范大学出版社,2003 年,第204 页。粤东客家“七盏灯”民俗在送灯环节中要求载灯艺人在头顶、双肩、双肘、双腕共放七盏灯;“北斗戏”的“过关煞”以“七”为循环基数,遇“七”折返,以彰显其“七”的神圣意义。虽然早有学者指出“七”这个数字具有无限时空的象征,并且中国古代有过以“七”为圣数的创世神话,⑤《荆楚岁时记》有“正月七日为人日,以七种菜为羹。剪彩为人,或镂金箔为人,以帖屏风,亦戴之头鬓”。另见叶舒宪《原型数字“七”之谜——兼谈原型研究对比较文学的启示》,《外国文学评论》1990 年第1 期,第28—34 页。但综合以上神话的特定意义,“七月七日”的外来因素不能排除,所以有学者认为,这种风俗随波斯人的统治传入中亚粟特国家,演变为(汉历)七月初一到初七日历时七天的“哭神儿节”。[9]108—123

神话和仪式如果作为一个整体,至少在主体表现形式和功能逻辑连续性两个方面体现出连续统因素。首先看神话主体表现形式的演变。前述所提到的神具有人与自然合一的多重神格,他(她)是无处不在、无所不能的,又是人间的王,如“奥西里斯”既是古埃及的再生主题神,又是王的名字,同时还是尊重冬去春来节律的动物神和植物神。能够运用节日的重复性表演来强调这种多重身份的神的绝对不可能是平常的人,只能是具有代码意义的符号,如前举诸神的傀儡偶像、变相中的画像⑥对于偶像崇拜的形式而言,塑像与纸上画像的功能是相同的。佛经有“造泥制底及拓模泥像,或印绢纸,随处供养”。见《南海寄归内法传》卷四《灌沐尊仪》。、唐宋广场展演中的假面鬼神⑦(宋)孟元老《东京梦华录·驾登宝津楼诸军呈百戏》:“烟火大起,有假面披发,口吐狼牙烟火,如鬼神状者上场,着青帖金花短后之衣,帖金皂袴,跣足,携大铜锣随身,步舞而进退,谓之‘抱锣’。”此处“抱锣”恐源于唐宋对傀儡的批称悖拏儿、鲍老、孛老。见陈文革《论<穆护歌>源于弄摩睺罗——丝路交流视域下的歌舞戏研究之曲考篇》,《中国音乐》2018 年第2 期,第50 页。,乃至被喻为平面傀儡的皮影。因神与鬼的双重性,进而衍生出神的替代者,如在《金枝》里被弗雷泽认为在驱神仪式中代表着植物神的替罪者,即假神,以及《西番记》中所描写的康国人在“七日马射”活动中选出的一日之“王”——国王的替代者。这令人想到古罗马、古希腊因年老体弱而失去“神功”的王——假王。进一步延伸,以“参军桩”暗示植物神格的参军,就是不合格的官——假官。可见,由人与自然合一的神,至符号偶像—画像—假面—皮影,再到神的替代者假神—假王,进而延伸出假官参军,其中的逻辑连续性清晰可见。表现形式的演变必然伴随仪式功能的深化,这便是由信仰(神话思想)演绎出的仪式意象连续统,如本文所揭示的从祭之以神、祭之以王,到驱神(除煞)、打神(参军戏)的深化过程。

二、从巫乐制度、礼乐制度到礼—俗连续统

需要明确的是,从世界文化史来看,深藏于神话与仪式背后,支撑这个连续统持久运转的是制度。制度的最一般含义是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,在社会学分析框架内,社会上一些非组织形式的规则也纳入其中。在西方,古希腊、古罗马神话经历了体系化时代之后,作为宗教庆典和做礼拜时的指导规范或规则,神话—仪式得到了教堂、教区、神职人群的共同接续,其神圣地位得到了基本维护。而在中国,对这种连续统的维护则由不同时期的巫乐制度、礼乐制度、俗乐规范以不同方式和形式来完成,其过程较为曲折。虽然我们在虞夏商以远经历了巫官—巫乐制度时代,但在周代,神话淡出统治阶层“史”的视野,始终没有进入儒家尊崇的“经”的序列,以支离破碎的方式维系于社会底层,散见于“子”“集”。据《荀子·礼论》,对于“祭者”,“圣人明知之,士君子安行之,官人以为守,百姓以成俗。其在君子,以为人道也;其在百姓,以为鬼事也”。可见,与西方宗教那样要求认同某种统一的信条不同,早期的“礼”对与神话思维相关的祭祀有不同的理解和态度。但是,礼作为文本化的传统,从未与其源头——俗彻底分开,随着社会的发展和中外文化的交流激荡,隋唐以来庶人政治、经济、社会地位的提升,士庶差别逐渐模糊,礼制开始松动,至唐代《大唐开元礼》,由太乐令领衔的雅乐于吉礼中单独存在,也在宾、军、嘉礼中与以鼓吹乐为代表的俗乐同时在场,[10]9至宋代礼制发生重大变化,“礼下庶人”,司马光的《书仪》和朱熹的《家礼》从“从俗”“从众”理念到“家礼”的践行,乃至《明集礼》明确了小祀乐用教坊,[11]26—35,[12]55—61完成了五礼用乐的礼-俗接通。与之相应的是,经历了祭之以神的巫乐时代(先商)、祭之以礼的礼乐制度(周代)、汉唐之际的礼俗同时在场,至明代仪式(与西方对应)—礼仪(与中国对应)开始接通,随着雅乐归于小众,俗乐的形式、创作技巧和技能不断丰富,沉浮于“明河”与“ 潜流”之间⑧康保成指出:“宋元以前的前戏剧或泛戏剧形态——宋元南戏、杂剧——明清传奇(昆腔、弋腔)——花部(皮黄和其他地方戏)——话剧的输入。……这条线索也只是中国戏剧史发展的明河,此外还应该有一条潜流。”见康保成《中国戏剧史研究的新思路》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版),2006 年第5 期,第502—503 页。的中国戏剧,在雅乐大曲、俗乐大曲、杂剧大曲时而同时在场,时而单独彰显的不同场域中演化,最终于宋元时期走向成熟。

在西方人看来,神话—仪式无疑对于戏剧性展演具有发生学意义。从希罗多德的《历史》记载看,古希腊酒神狄俄尼索斯崇拜是在公元前13 世纪左右自小亚细亚传入希腊的。公元前7、8 世纪,祭拜酒神的节庆中已经有歌舞竞赛了。在举行酒神祭祀时,古希腊人摆出盛大的行列纵情赞美酒神带给他们的恩泽,酒神像被抬在行列之中,有时将人装扮成狄俄尼索斯,他的手中拿着一枝华美的神杖,手杖的顶部有一具粗壮的法罗斯竿,象征男性的生殖器。献祭的行列走进祭台,载歌载舞,由装扮成半人半羊的歌咏队咏唱,有领唱,并用双管箫伴奏。[13]24—26

萧梅认为,“相对于音乐史等更多依托文献和考古资料或‘成文法’明确规定的制度性研究而言,当下依旧活跃的仪式音乐,其音声属性的制度性更多地显示为一种以历史流布脉传及约定俗成的‘非正式’特征”[14]43。在萧梅看来,“以歌行路”仪式进行中,“大神—二神”的“应变、对答和配合”具有制度性身份角色结构特征,[15]31而“只要‘唢呐调’响起,‘牛角调’必和之,并且必伴随着先生公不停吟唱的‘祭祀调’”[14]33也具有音声制度的规定性特征。

这种研究对于本文的研究也有所启发,我们还可以在歌舞表演、准戏曲和戏曲表演体系中,找寻这些制度规定性的遗存。淮河流域的花鼓灯属于介于歌舞表演和准戏曲之间的一种展演形式。花鼓灯角色繁多,分工细致,主要演员有“腊花”(亦称“兰花”)和“鼓架子”。女角色一般统称“腊花”,是演出的核心成员,男角色一般统称“鼓架子”,“腊花”与“鼓架子”可对唱、可独唱,可对舞、可独舞。二者与前述“大神—二神”的角色有一定对应关系,其中“腊花”以美丽称胜,类似戏曲的旦角,“鼓架子”常妆扮为丑角形象,由此可见花鼓灯演化为民间小戏的痕迹。

对比“大神—二神”“腊花—鼓架子”等制度性角色的对立,参照笔者关于傀儡戏、参军戏的研究,我们对唐宋时期的戏曲脚色体制应该有新的认识,既往研究中有关脚色的难题可望有另一解。这些难题包括以下:自南北曲形成以来,戏曲脚色中末泥与净角名称的来源;宋代教坊末泥色、参军色与末泥、参军的关系;按照“副由正出”的逻辑,如何解释文献中净脚晚出于副净的事实;参军与末色、引戏、净角错综复杂的关系等,仍没有得到详解。

首先是末与净的来源。黄天骥将“末”与佛经中的湿婆、祆教的摩醯首罗联系在一起,又因唐宋将祆教与末泥教混为一谈,所以“就很容易把梵语末(ma)与末尼(或末泥)等同起来”,“使专司唱念的演员——末,平添了末尼、末泥的称谓”。[16]68笔者以为,该论仍可延伸,宋志磐《佛祖统纪》卷五四为“末尼火祆”,说明唐宋人将火祆与末泥相混,另湿婆即摩醯首罗,在唐宋民间还被称为摩诃迦罗、摩睺罗、魔合罗等,也可视为“末”的来源。进而,净的来源则是与七夕演戏中以“宜子”为主题的“除煞”仪式、潮剧的“净棚”仪式相关。⑨陈文革《金元散曲般涉调套曲及源流考》,《中央音乐学院学报》2016 年第2 期,第46 页。

图2 各种形式间的脚色对应

然后是末泥色、参军色与末泥、参军的关系。末泥色属于杂剧色,参军色属于演出司仪;而末泥属于杂剧的脚色,参军属于参军戏中的人物(角色)。有研究揭示,末泥色的功能经历了逐渐演化的过程,最早出现的杂剧色“末泥”主要功能有以下几种:一是歌唱,包括为配合其他杂剧色演出而作 “主张”;二为戏谏功能,后为分化的副末专司,与副净插科打诨,再演化为金元杂剧中主唱的“正末”,及宋元南戏的生。戏曲中的脚色“末”则由杂剧色中的引戏色演化而来,并在南戏中分蘖出副末;杂剧色副末是因替代末泥色的戏谏功能分化而出,而戏曲脚色副末则延续末脚的开场功能和塑造人物功能。[17]95—96

为什么会出现这些错综复杂的关系,又怎么理解元末陶宗仪《南村辍耕录》谓“副末,古谓之苍鹘”所涉及的副末与参军戏的关系呢?

如果我们站在脚色制度连续统的视角上,宋元戏曲从由再生主题演化而来的唐宋“宜子”主题傀儡戏和由驱神(除煞)、打神演化而来的参军戏等戏剧形式演化而来,末泥、副末、副净、引戏、装孤等五个杂剧色至少还与两对相互对立的脚色有联系:傀儡戏的净-煞、参军戏的苍鹘-参军。与傀儡戏相对应,双面的摩诃迦罗“创造”的一面演变为正能量——净角,再演化为“主张”的末泥色和“打诨”的副末色;其“毁灭”一面演变为负能量——煞,实际上就是杂剧色净色(这一功能由副末色兼及[17]97)的对立——副净色。在参军戏中,主扑打参军的苍鹘——小吏,相当于副末色,参军在宋代衍生出的“官方”身份,与装孤色相对应。杂剧的脚色在当下仍处于仪式中,具有深层结构特征的大神—二神、鼓架子—腊花构架也可构成联系。其中,末泥色的演唱(“主张”)功能与二神对应,戏谏功能自然与主表演的大神对应;花鼓灯中亦庄亦谐、能说会唱,常以丑角形式出现的鼓架子相当于末泥色和副净色,而妆扮俊俏的腊花自然与引戏色对应。由仪式而戏曲,由戏曲而仪式,其间连续变量仍隐约可见。(图2)

以上变迁虽有推理成分,然绝非凭空想象,可与相关文献比照,相互参证。明徐渭《南词叙录》曰:“末,优中之少者为之,故居其末。手执搕爪(爪当作瓜),起于后唐庄宗。古谓之苍鹘,言能击物也。北剧不然,生曰末泥,亦曰正末;外曰孛老;末曰外;净曰俫(律蛇切,小儿也),亦曰净,亦曰邦老;老旦曰卜儿(外儿也,省文作卜);其他或直称名。”此中谓“末”,即“手执搕爪”与“能击物”的“苍鹘”,显然是说参军戏中击打参军的苍鹘,而净曰“俫”“孛老”“卜儿”“邦老”应当来自傀儡。《张协状元》有“好似傀儡棚前,一个鲍老”句,据皮锡尔(Pischel)的研究,梵文‘傀儡’的另称为“補吒利”(Puttali,即色相,疑与杂剧色之“色”来历有关),拉丁语的“補婆”(Pupa)、“補補罗”(Pupula)与“孛老”“邦老”“鲍老”有语音联系。

制度性音声的连续演变痕迹更是清晰可见。喉啭—胡笳—公婆(母)吹的演变,及与之相关,由动-静型纵向双声向唱—腔(乐)横向展开的变化,经历了人声双声、人—器双声、器乐双声的逐渐演变,借助表演来表现世间万物生生不息的再生意象。其中公—母双声与“上—下”二元体现了手段与意义的关系,深化了人类面对生死寻求再生的理性与宗教诉求。神话、双声乐器、循环呼吸吹奏技法、“公—母”称谓四者借助神话与仪式之间内在同一性,通过外部接触与内部联系在信仰—仪式一体中“持久不灭”的传递,形成制度性音声的连续统。⑩陈文革《丝路双声音乐及其文化阐释》,《音乐艺术》2020 年第3 期,第104—116 页。

三、赛神会(歌会、节庆)—歌舞戏—戏曲:形式连续统

饶宗颐曾在论述《穆护歌》时指出:

《穆护歌》之演化甚为复杂:(1)变为《口诀》,用于术数。《宋史·艺文志》五行类之李燕《穆护词》,乃讲术数。张邦基记地理风水家,亦有《穆护歌》。(2)与民歌结合,如黔中赛神之农家歌,及击节之木瓠歌。(3)采入为教坊曲,如隋、唐之《穆护子》。(4)为禅师胡歌。(5)文人采取摹仿,如刘梦得之《牧护歌》。(6)演为词曲,北曲有《穆护砂》《祆神急》;元人有《穆护砂》词,增益为变调169 字,乃因旧曲名别倚新声。[18]481—482

该论认为《穆护歌》的演化经历了仪式中音声(咒语)、入民间歌谣、入教坊曲(进入官方礼乐体系)、伎乐胡歌、进入文人体系(入乐府)、入北曲等过程,说明其已注意到从连续变迁的视角进行考证。笔者认为,如果从神话—仪式—制度一体的视角来考量,《穆护歌》的源流恐非简单的单一流向问题。“穆护”与“摩睺”的中古读音接近,所谓“穆护砂”原是“摩睺罗煞”。“摩睺罗煞”兼具弄化生与祭亡灵的功能显然与 “摩醯首罗—维什帕克”兼具生命与死亡双重性格相一致。[4]45《穆护歌》《穆护砂》源于印度教(佛教)—祆教的弄摩睺罗。⑪陈文革《论<穆护歌>源于弄摩睺罗——丝路交流视域下的歌舞戏研究之曲考篇》,第45—54 页。笔者在研究中,从和田地区发现的木版画、壁画联系到多种信仰混融的变相或傀儡仪式,再结合唐代七夕“宜子”习俗、宋代七夕节俗、清初大同七夕节、民初广州七夕节的“七娘会”、潮汕 “出花园”、粤东客家“七盏灯”至福建、台湾“北斗戏”的内在联系,认为从佛典到“护童”“宜子”主题的变相、傀儡仪式,再到“北斗戏”,经历了有迹可循的演变。进而认为,“北斗戏”“过关煞”的重复性、程式性内容经佛教—道教—民间信仰的混融和涵化,由变相经傀儡歌舞大曲演变进入般涉调套曲,成为般涉调套曲中“遍数”结构的源头。

显然,从创生主题神话的偶仪工具,到以偈颂说法的“弄傀儡”,唐代的“化生”,宋代七巧习俗、僧侣作《穆护歌》,宋元戏曲以除煞降妖为主题的杂剧,再到傀儡戏“净台”仪式的活态传承,摩睺罗作为沟通宗教与世俗的工具,始终体现出浓厚的佛教与祆教混合色彩。[4]54这个过程伴随着宗教制度性仪式进入教坊、乐府体系,经乐人接受、归类、整合。盛唐至今经历一千多年,祆教-佛教将仪式中的“白言”和“真言”(即敦煌大曲的样式)转换为戏曲的“曲子”(即乐府大曲的样式),并“入宫调”,再传入民间,形成大、小传统的接通,呈现出赛神会(歌会、节庆)→歌舞戏→戏曲的连续过程,其间虽有增损,但连续统的力量清晰可见。

总之,在隐喻世界,傀儡、假面等作为代码体现神话象征性,与潮尔—唢呐等神圣乐器配合,完成从神话信仰、仪式到展演的“目的与行为”对立统一的二元运演,即“天—地、生—死、荣—枯、男—女、哨(高音)—吟(持续低音)、刚—柔、善—恶”的逻辑运演,使“摩醯首罗—维什帕克”、傀儡、唢呐(潮尔—胡笳—筚篥)以一体双面(男—女)、一神双格(正—负性格)、一器双声(潮尔中的吟—哨)与循环呼吸构成互为观照的连续统。