北朝晚期单模陶俑研究

董雪迎

(天津博物馆,天津300201)

陶俑是中国古代墓葬中重要的随葬品,数量众多,形制多样,分布广泛,极具文化和艺术价值,在考古学研究中具有重要地位。陶俑的制作和烧造工艺与当时社会的陶器制造技术和手工业发展水平密切相关,体现了当时的艺术风格和审美意识,是陶俑研究的重要方面。北朝晚期是中国陶俑发展的繁荣时期,陶俑的种类和数量急剧增加,制作工艺趋于复杂多样,出现了极具时代特征的单模制作工艺。目前,北朝晚期陶俑制作工艺的相关研究已取得了一定的成果,有学者从陶俑制作工艺的变化入手分析北朝陶俑在不同时期的发展特征和演变情况[1,2],也有学者从较为全面的角度讨论了较长时期内陶俑制作工艺的变化[3],但多数研究没有对单模陶俑进行专门论述,对其产生、发展、消失及其背后动因和所体现的社会面貌等问题更是鲜有涉及。

与合模陶俑相比,单模陶俑一般为实心,背部抹平,整体效果类似浮雕,立体感不强,以各类人物俑为主,包括立姿、坐姿、跪姿、骑马等多种形态。本文拟在梳理北朝晚期墓葬出土单模陶俑资料的基础上,探讨单模陶俑的发展趋势,以期为深入认识北朝晚期陶俑发展情况与社会面貌等问题提供借鉴。

一、北朝晚期单模陶俑发现概况和特点

本文所论北朝晚期是指自北魏迁都洛阳至隋代北周前的北朝时期,涉及北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个政权,时间范围约为493 年至581 年。北朝晚期的单模陶俑发现较多,根据出土墓葬的分布情况,可分为关东和关陇两个地区。

(一)关东地区

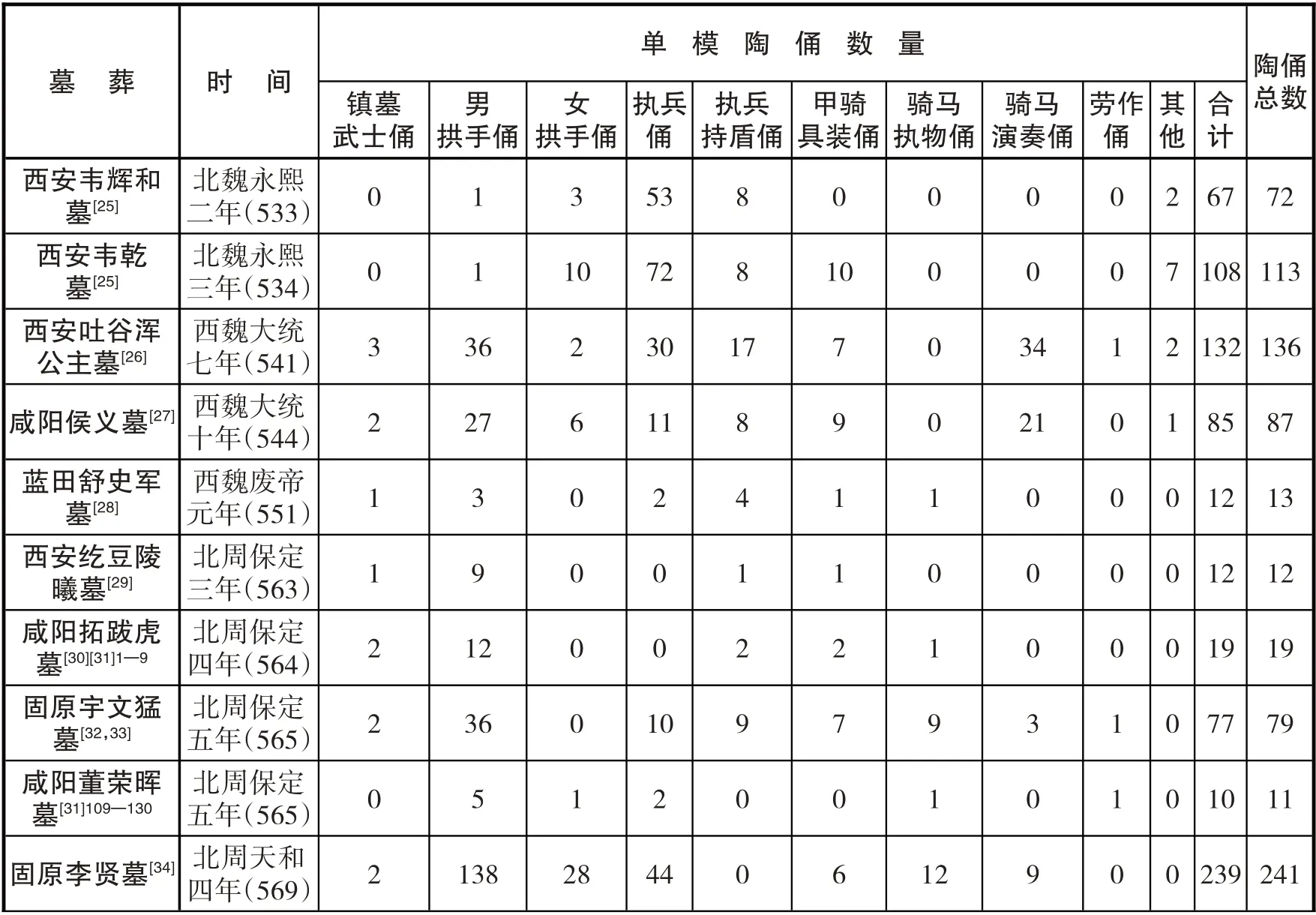

关东地区大体包括今京津冀地区和山东、河南、山西等省份,共有近80 座北朝晚期墓葬出土有陶俑。其中出土单模陶俑的墓葬共16 座,除洛阳偃师南蔡庄M4[4]所出因残损严重无法统计数量外,共出土单模陶俑188件(表一)[5—19]。

由表一可知,关东地区出土单模陶俑的墓葬除河北曲阳高氏墓、沧州吴桥WLM1 和山东临淄崔鸿墓外,均分布在河南洛阳及其周边地区。多数墓葬中单模陶俑的数量可占该墓所出全部陶俑的60%以上,但相对于关东地区出土陶俑的总数而言,单模陶俑仍是少数。

根据墓葬出土纪年材料,北朝晚期关东地区出土单模陶俑年代最早的纪年墓葬为正光三年(522)郭定兴墓,年代最晚的为建义元年(528)元邵墓。元邵墓出土的117 件陶俑中仅有4 件为单模制作,单模陶俑所占比例大大降低,此后再未见单模陶俑,如卒于永安二年(529)、葬于永安三年(530)的平原王元祉墓[20]中的陶俑均为合模制作。由此可以认为,单模陶俑在关东地区的流行时间是北魏正光和孝昌年间(520—527)。该认识对于关东地区北魏陶俑和墓葬的分期断代有一定的借鉴意义,表一中出土单模陶俑的非纪年墓的年代大体都可以确定为北魏正光、孝昌年间。

表一 关东地区出土北朝晚期单模陶俑统计表 单位:件

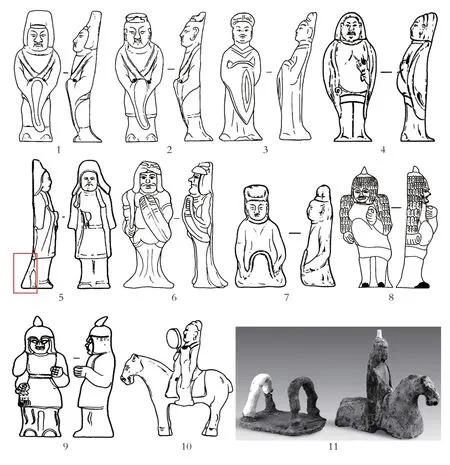

从陶俑形制来看,关东地区单模陶俑均为立俑,根据姿态和功能可分为镇墓武士俑、男侍俑、仪仗俑、女侍俑等四类。镇墓武士俑多形体高大,头戴兜鍪,身着铠甲,手执兵器(图一,1);男侍俑一般头戴小冠,身着交领宽袖长袍,有的外罩裆衫,下身着裤,双手拱于身前或拄剑、执物(图一,2);仪仗俑与男侍俑衣着类似,但双手均握拳于胸腹或身侧,原应执兵器或仪仗用具(图一,3);女侍俑多头梳高髻,身着交领宽袖衣,下着裤或长裙,双手拱于身前或放于身侧(图一,4)。除镇墓武士俑外,男女侍俑和仪仗俑均具备一定的仪仗性质,与牛车等模型明器共同构成墓主的出行队列,代表着墓主的社会等级和身份。

除了上述四类陶俑之外,关东地区的镇墓兽、骑马俑、劳作俑、乐俑等其它类别的陶俑一般不采用单模工艺制作,存在不同性质陶俑采用不同工艺制作的可能,如对于镇墓兽等外形比较独特、对立体感要求更强的俑,均采用合模工艺(图二)。

(二)关陇地区

关陇地区大体包括今陕西和甘肃、宁夏的部分地区,共有30 座北朝晚期墓葬出土陶俑,且均有单模陶俑出土。除孝昌二年(526)韦彧墓[21,22]和大象二年(580)韦孝宽墓[23,24]中单模陶俑数量不明外,共出土单模陶俑1987件(表二)[25—43]。

由表二可知,除宇文猛墓和李贤墓位于宁夏固原外,关陇地区出土单模陶俑的墓葬主要分布在西安及咸阳地区。绝大多数墓葬中单模陶俑的比例可占所出陶俑总数的90%以上,部分墓葬甚至达到100%。整体来看,单模陶俑在北朝晚期关陇地区出土陶俑总数中也占据绝大多数。

从年代来看,北朝晚期关陇地区出土单模陶俑的纪年墓葬最早的为北魏孝昌二年(526)韦彧墓,历经西魏和北周,单模工艺一直在本地区使用。至北周后期,全合模制作的骑马俑开始出现,如洪庆M7 和咸阳机场M14 出土骑马俑等,但单模陶俑的数量仍远多于合模陶俑。周隋之际,随着合模陶俑的逐渐增多,关陇地区墓葬中的单模陶俑渐趋消失。

图一 关东地区出土北朝晚期单模陶俑

图二 关东地区出土北朝晚期合模陶俑

从形制来看,关陇地区的各类陶俑基本均采用单模工艺制作,根据姿态和功能可分为镇墓武士俑、男拱手俑、女拱手俑、执兵俑、执兵持盾俑、劳作俑、甲骑具装俑、骑马执物俑和骑马演奏俑等9 类。其中,男拱手俑、女拱手俑、执兵俑、执兵持盾俑、劳作俑均使用半模一体模印而成(图三,1—7),成型后往往在其足部后侧堆塑陶土以扩大底盘(如图三,5),增加其稳定性。部分陶俑足下有一小孔,原应有便于插置、固定的木棒,如西安韦曲高望堆北朝墓出土部分立俑[42]。镇墓武士俑的制作以单模为主(图三,8),少量采用合模工艺制作者在形态上也与单模陶俑类似,背部扁平,立体感不足(图三,9)。三类骑马俑的情况则稍显复杂,通常由三个部分分别模制后插接或粘接而成:骑士的上半身均由单模制作,为实心平背;马头、马身和骑士的腿部多为合模制作,中空(图三,10),个别马的腹部不封闭;马腿制法较多,有的为单模制作(如高望堆M1 骑马俑),有的为合模制作,但腿为实心(如独孤宾墓骑马俑),还有少数马腿下有底板承托(如韦乾墓甲骑具装俑;图三,11)。由此可以看出关陇地区单模陶俑的多样性与复杂性。

表二 关陇地区出土北朝晚期单模陶俑统计表 单位:件

图三 关陇地区出土北朝晚期陶俑

对比来看,关陇地区的单模陶俑虽然工艺方法和关东地区类似,但存在明显的差异。从使用时间来看,关东地区单模陶俑出现略早,但北魏末年就已消失;关陇地区的单模陶俑虽出现时间略晚,但一直延续使用至周隋之际。从种类和数量来看,关东地区单模陶俑类型仅限于具有出行仪仗性质的陶俑,关陇地区则几乎覆盖了全部陶俑类型,且不同类别陶俑的制作工艺还有细微的差异。从外观来看,初期关陇地区单模陶俑精致程度不及关东地区,风格粗犷,体形较为臃肿,面部胡气较重,但随着时代的发展,关陇地区单模陶俑制作得越发精巧,尤其是北周武 帝 建 德(572—577)以后,如北周武帝孝陵、莫仁相墓等墓葬出土的单模陶俑,体形更加匀称,面部胡气减弱,外形更为美观。

总体而言,单模陶俑在关东地区出现不久即消失,在关陇地区则随着时间推移不断发展、成熟,并显示出多样性。两地陶俑呈现出的不同发展特点与当时社会的发展情况密切相关。

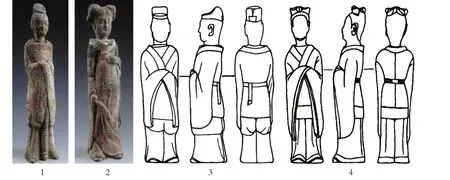

二、关东地区的单模陶俑及其产生与消失

关东地区单模陶俑首先见于洛阳。洛阳地区自两汉时期开始就是陶俑集中分布地区之一,魏晋时期更是成为北方地区陶俑的分布中心,一直以合模制作工艺为主,基本不见单模工艺,可以说,洛阳本地并没有单模工艺的历史传统。根据目前的考古材料,北魏时期最早出土陶俑的墓葬见于平城时代(398—493),早期陶俑多采用手制,成品较为粗糙,但至迟到太和年间(477—499),北魏墓中就已多见合模工艺制作的陶俑了,如太和元年(477)宋绍祖墓[44]出土的陶俑均采用合模工艺制成,比例协调,造型精美(图四),故单模陶俑也并非北魏迁洛前自身具有的墓葬文化因素。相比于合模工艺,单模工艺的难度和复杂程度均较低,制作出的陶俑体量较小,外形粗糙,立体感弱,其在北朝晚期突然出现并流行,乍看之下似为陶俑制作工艺的倒退。但是平城时代尚能制作出工艺高超的陶俑,迁洛后洛阳及周边地区的社会经济和生产技术水平不可能不及平城,且北魏洛阳时代的镇墓兽和牛、骆驼、马等多种动物模型均已采用了合模工艺制作,说明当时的手工业者已熟练掌握此工艺,因此,北魏洛阳时代突然出现单模陶俑的背后应有深层原因。考虑到北魏后期的社会状况,笔者认为单模陶俑的出现可能与北魏的汉化改革和学习南朝文化有关。

汉化改革是北魏社会的主旋律,自太武帝统一北方后,拓跋鲜卑的汉化进程就一直没有停止。孝文帝时期,北魏汉化改革迎来了高潮,刘昶、蒋少游、刘芳、崔光、王肃等南朝俘虏或降人,均为北魏礼制典章的制定和汉化改革的推进做出了一定贡献。《北史》曾评价王肃:“自晋氏丧乱,礼乐崩亡,孝文虽厘革制度,变更风俗,其间朴略,未能淳也。肃明练旧事,虚心受委,朝仪国典,咸自肃出。”[45]迁都洛阳后,不论是北魏太和二十三年(499)以南齐豫州刺史裴叔业为首的豫州大族归降北魏,还是宣武帝时期刘芳主持正始议律,都显示出南朝士人在北魏政治生活中发挥了巨大作用,蕴含南朝文化因素的官制、律令、礼乐等典章制度逐渐被建立起来。

图四 北魏太和元年宋绍祖墓出土合模陶俑

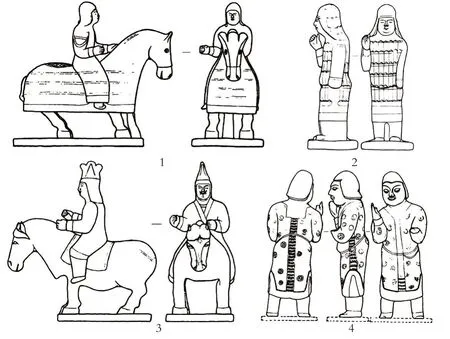

具体到墓葬文化层面,单模陶俑也蕴含着南朝文化因素。建康地区的南朝墓中比关东地区更早见到平背的陶俑,如刘宋元徽二年(474)明昙憘墓出土一件扁平式小冠文吏俑[46],这是笔者所知出土平背陶俑年代最早的南朝纪年墓。这类平背陶俑在此后的南朝中晚期墓中多有发现,如南京板桥张家洼M1出土的2 件男俑[47](图五,1)和华为南京基地M36 出土的4 件女俑[48](图五,2)等。南朝的平背陶俑既有合模制作,也有单模制作,但外形整体特征基本一致,即近浮雕效果,背部扁平。这种外形风格的陶俑在关东地区最早发现于516 年的元睿墓(图五,3、4)[16]中,其虽是合模制作,但与南朝平背陶俑的风格并无明显差异。而自此之后,北魏单模陶俑开始出现并流行起来。因此从单模制作工艺和平背形态陶俑的出现时间来看,北魏单模陶俑很可能是借鉴了南朝陶俑的制作工艺和形态风格,是其吸收南朝文化因素的表现。

北魏迁都洛阳以后,汉化改革的不断深入要求北魏社会在各方面均建立起区别于旧都平城的制度和范式,表现在陶俑上,就是摒弃旧都平城擅长的合模制作工艺,借鉴南朝陶俑的相关文化因素,利用单模制作工艺生产出与平城时代形制和风格迥异的陶俑。陶俑制作工艺的变化,与北魏统治者禁止使用鲜卑语和鲜卑服饰、改鲜卑姓为汉姓、不得归葬平城等政策的内涵是一致的,共同昭示着新兴的北魏社会与旧都传统的割裂与分离。这一方面表明物质文化的发展演变不仅受到社会生产力的影响,还深受政治、军事及民族融合等各方面的影响,有时行政策令的影响和导向作用甚至超过其他因素;另一方面则体现出物质文化的发展变化不仅与社会生产和手工业技术水平相适应,还同社会风俗习惯、思想文化相统一。

根据目前所见考古材料,建义元年(528)以后,关东地区基本再未出现单模陶俑,所见陶俑全部采用合模工艺制作,整体外形和服饰、五官等细节也更为精致,如卒于北魏永熙二年(533)、葬于东魏天平二年(536)的杨机墓出土陶俑(图六,1、2)[49]和北齐天保四年(553)元良墓出土陶俑(图六,3、4)[50]。对于单模陶俑的消失或可作如下理解:单模制作的陶俑不够立体,美观程度不及合模制作的陶俑;北朝晚期的各类陶俑主要是作为再现墓主人出行仪仗等的陪葬品而使用的,单模陶俑的平背设计导致陶俑底盘较小,存在站立不稳的隐患,实用性也不如合模陶俑。此外,北魏末期,鲜卑镇将和武人与汉族士人及汉化鲜卑贵族的权力斗争日趋激烈,北魏汉化改革一度受阻,这可能对陶俑的制作工艺与外观风格造成了影响。

图五 南朝和北朝平背陶俑对比

图六 关东地区出土北朝晚期合模陶俑

三、关陇地区的单模陶俑及其发展变化

关陇地区,尤其是关中地区,自西汉开始就是陶俑分布的核心区域,陶俑制作水平十分高超,历经东汉、魏晋、十六国,直至北魏平城时代,陶俑制作一直以合模工艺为主,同样不具备制作单模陶俑的历史和民族传统。从时间上看,关陇地区最早的出土单模陶俑的北魏纪年墓是孝昌二年(526)的韦彧墓,略晚于关东地区正光三年(522)的郭定兴墓。由此可以推测,关陇地区在北魏洛阳时代出现单模陶俑可能是受到了都城洛阳地区文化的影响,这也是北魏迁都后都城地区主流文化对外强势输出和辐射,使得各地区物质文化面貌趋于统一的表现。

然而,即使关陇地区受到了洛阳地区陶俑制作工艺的影响,但制作出的陶俑在外观上依然与关东地区有较大的差异,更多地保留了关中地区十六国陶俑的遗风,表现出较强的地域性,这在一定程度上显示出该地区对北魏王朝核心区域文化的排斥。

魏晋南北朝时期,关中地区杂居着多个民族,历代统治者均采取了各种措施试图有效管理和控制这一地区。自太武帝拓跋焘攻克关中后,北魏政权在关中地区的统治一直不够稳定,太平真君七年(446)还爆发了历时一年的盖吴起义,正如北魏镇守关中的大将陆俟所言:“夫长安一都,险绝之土,民多刚强,类乃非一。清平之时,仍多叛动,今虽良民,犹以为惧。”[51]北魏支度尚书杨机的墓志中也提到:“关右近蕃,地接畿甸,羌夷错杂,行政不一。”[49]北魏政权难以在关陇地区建立起有效的统治,导致北魏都城地区的主流文化对关陇地区的辐射力度不足,由此,即使制作工艺相同,关陇地区陶俑的面貌也难以与关东地区完全相同。

此外,关陇地区在北魏末期的政治军事危机也使得两地陶俑愈发走上了不同的发展道路。北魏末期,朝局动荡、社会混乱,贺拔岳率领武川军人集团借机西征关陇,逐渐获得关中的控制权,关陇集团开始形成。后宇文泰接手贺拔岳的势力,建立西魏政权。面对西魏中央政权实力较弱的棘手现状,“宇文苟欲抗衡高氏及萧梁,除整军务农、力图富强等充实物质之政策外,必应别有精神上独立又自成一系统之文化政策,其作用既能文饰辅助其物质即整军务农政策之进行,更可以维系其关陇辖境以内胡汉诸族之心使其融合成为一家,以关陇地域为本位之坚强团体”[52]90—91。这就是陈寅恪先生提出的“关陇文化本位政策”,“乃关陇区内保存之旧时汉族文化,以适应鲜卑六镇势力之环境,而产生之混合品”[52]2。在关陇文化本位政策的指导下,西魏时期的物质文化面貌独树一帜,与关东地区差异明显。具体到陶俑上,关东地区在北魏末期就已不再使用单模工艺制作陶俑,历经东魏,至北齐时期,其合模陶俑精致细腻,已形成“秀骨清像”的独特风格;而关陇地区西魏时期的陶俑则在关陇文化本位政策的引导下,延续了本地区北魏洛阳时代的单模工艺,以与关东地区东魏时期的合模工艺进行区分。制作工艺的不同直接导致了两地陶俑外观的不同,可以说是从根本上杜绝了两地陶俑形态相似的可能性。北周建德年间,随着宇文护被诛杀、新礼的制定和实施以及北齐的灭亡,北周武帝将并州军人移入关中,同时征召北齐官员、学者、名流入北周任职,东西政权之间的文化交流在经历人为阻隔的二十余年之后重新展开,关陇地区陶俑出现了新的面貌,不少陶俑吸收了北齐文化因素,还出现了部分新形制[1]。但即便如此,关陇地区依旧没有完全抛弃单模工艺,单模陶俑仍是北周陶俑的主流。直至隋代建立,隋文帝参照北齐礼制制定新礼,北齐文化因素大规模入侵关陇地区,单模平背式陶俑才在关陇地区彻底消失。

四、结 语

北朝晚期是陶俑发展的重要时期,制作工艺日趋复杂和多样化,其中单模陶俑更是极具特色。北朝晚期的单模陶俑可从关东和关陇两个地区分别考察,两地的单模陶俑呈现出了不同的特点。关东地区单模陶俑的产生与消失与拓跋鲜卑汉化改革的全面推进及受阻密不可分,关陇地区的单模陶俑则在吸收主流文化因素的同时保持着一定的独立性,并在关陇文化本位政策的加持下不断发展成熟。两地不同的历史背景和社会状况,以及不同统治集团的不同统治策略,使得单模陶俑在两地表现出了不同的发展趋势。由此或可看到,古代手工制品是古代物质文化的重要组成部分,亦是古代社会面貌的重要反映,其制作工艺除受到手工业自身发展规律的制约外,更多地受到了政治、军事和思想文化等上层建筑的影响。这种情况也进一步说明,作为北朝晚期具有等级和礼制涵义的重要随葬品,陶俑是北朝社会丧葬文化和丧葬礼制的组成部分,在某种程度上更是当时国家意志的体现,其自身蕴含的历史文化价值和意义不容小觑。

[1]倪润安.北周墓葬俑群研究[J].考古学报,2005(1).

[2]张全民.略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变[J].文物,2010(11).

[3]辛龙.陶俑制作工艺的研究:以西安地区魏晋南北朝时期为中心[D].西安:西北大学,2012.

[4]偃师商城博物馆.河南偃师南蔡庄北魏墓[J].考古,1991(9).

[5]洛阳市第二文物工作队.洛阳纱厂西路北魏HM555发掘简报[J].文物,2002(9).

[6]洛阳市文物工作队.洛阳孟津晋墓、北魏墓发掘简报[J].文物,1991(8).

[7]洛阳市文物工作队.河南洛阳市吉利区两座北魏墓的发掘[J].考古,2011(9).

[8]河北省博物馆、文物管理处.河北曲阳发现北魏墓[J].考古,1972(5).

[9]洛阳市文物考古研究院.北魏淮南王元遵墓发掘简报[J].洛阳考古,2013(2).

[10]徐婵菲,沈辰.洛阳出土北魏元熙元纂墓陶俑:上[J].洛阳考古,2019(2).

[11]山东省文物考古研究所.临淄北朝崔氏墓[J].考古学报,1984(2).

[12]偃师商城博物馆.河南偃师两座北魏墓发掘简报[J].考古,1993(5).

[13]洛阳博物馆.洛阳北魏元邵墓[J].考古,1973(4).

[14]洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津南陈北魏墓发掘简报[J].洛阳考古,2014(1).

[15]洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津朱仓北魏墓[J].文物,2012(12).

[16]中国社会科学院考古研究所河南二队.河南偃师县杏园村的四座北魏墓[J].考古,1991(9).

[17]河北省沧州地区文化馆.河北省吴桥四座北朝墓葬[J].文物,1984(9).

[18]偃师市文物旅游局,洛阳市文物考古研究院.洛阳偃师两座北魏墓发掘简报[J].中原文物,2019(6).

[19]洛阳市第二文物工作队.偃师前杜楼北魏石棺墓发掘简报[J].文物,2006(12).

[20]洛阳市文物考古研究院.洛阳北魏元祉墓发掘简报[J].洛阳考古,2017(3).

[21]田小利,孙新民,穆晓军.长安发现北朝韦彧夫妇合葬墓[N].中国文物报,1999-11-14(1).

[22]长安博物馆.长安瑰宝:第一辑[M].西安:世界图书出版西安公司,2002:50.

[23]戴应新.北周韦孝宽夫妇合葬墓[J].故宫文物月刊,1998(189).

[24]戴应新.韦孝宽墓志[J].文博,1991(5).

[25]西安市文物保护考古所.西安南郊北魏北周墓发掘简报[J].文物,2009(5).

[26]陕西省考古研究院,陕西历史博物馆,长安区旅游民族宗教文物局.陕西西安西魏吐谷浑公主与茹茹大将军合葬墓发掘简报[J].考古与文物,2019(4).

[27]咸阳市文管会,咸阳博物馆.咸阳市胡家沟西魏侯义墓清理简报[J].文物,1987(12).

[28]阮新正.陕西蓝田县发现的西魏纪年墓[J].考古与文物,2006(2).

[29]陕西省考古研究院.西安长安区韩家湾墓地发掘报告[M].西安:三秦出版社,2018:41—49.

[30]咸阳市渭城区文管会.咸阳市渭城区北周拓跋虎夫妇墓清理记[J].文物,1993(11).

[31]贠安志.中国北周珍贵文物[M].西安:陕西人民美术出版社,1993:1—9.

[32]耿志强.宁夏固原北周宇文猛墓发掘报告与研究[M].银川:阳光出版社,2014.

[33]宁夏文物考古所固原工作站.固原北周宇文猛墓发掘简报[C]//许成.宁夏考古文集.银川:宁夏人民出版社,1994:134—147.

[34]宁夏回族自治区博物馆,宁夏固原博物馆.宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报[J].文物,1985(11).

[35]陕西省考古研究院,陕西十月文物保护有限公司.陕西咸阳邓村北周墓发掘简报[J].考古与文物,2017(3).

[36]陕西省考古研究院.北周独孤宾墓发掘简报[J].考古与文物,2011(5).

[37]陕西省考古研究所.西安洪庆北朝、隋家族迁葬墓地[J].文物,2005(10).

[38]陕西省考古研究院.咸阳北周拓跋迪夫妇墓发掘简报[J].中原文物,2019(3).

[39]陕西省考古研究所,咸阳市考古研究所.北周武帝孝陵发掘简报[J].考古与文物,1997(2).

[40]陕西省考古研究院.北周莫仁相、莫仁诞墓发掘简报[J].考古与文物,2012(3).

[41]陕西省考古研究所.北周宇文俭墓清理发掘简报[J].考古与文物,2001(3).

[42]西安市文物保护考古所.西安韦曲高望堆北朝墓发掘简报[J].文物,2010(9).

[43]陕西省考古研究所.西安北郊北朝墓清理简报[J].考古与文物,2005(1).

[44]大同市考古研究所.大同雁北师院北魏墓群[M].北京:文物出版社,2008:133,138,145,148.

[45]李延寿.北史:卷四十二:王肃传[M].北京:中华书局,1974:1540.

[46]南京市文物管理委员会.南京太平门外刘宋明昙憘墓[J].考古,1976(1).

[47]南京市考古研究所.南京板桥张家洼南朝墓M1[J].中国国家博物馆馆刊,2015(12).

[48]南京市考古研究所.华为南京基地南朝墓M36[J].中国国家博物馆馆刊,2015(12).

[49]洛阳博物馆.洛阳北魏杨机墓出土文物[J].文物,2007(11).

[50]磁县文物保管所.河北磁县北齐元良墓[J].考古,1997(3).

[51]魏收.魏书:卷四十:陆俟传[M].北京:中华书局,1974:902.

[52]陈寅恪.隋唐制度渊源略论稿[M].上海:上海古籍出版社,1982.