社会关系与日常经济网络的形成

——以胡廷卿家庭收支账簿为中心

董乾坤

经济网络是民众在日常生活中因经济关系所产生的人际及社会网络,经济关系是其主要内容。学界对于经济网络的研究颇为丰富,自美国人类学家施坚雅提出以市场为核心构建中国区域体系以来,国内学者对城镇体系、城乡市场网络作了大量研究并取得了丰硕成果。然而既往研究成果多着眼于宏观与中观层次,对于以个人为中心所建立起来的经济网络则殊少涉及。近年来,随着日常生活史的兴起,国家、社会如何影响个人的日常生活,成为学界的热点之一。(1)参见常建华:《从社会生活到日常生活——中国社会史研究再出发》,《人民日报(理论版)》2011年3月31日;常建华:《历史人类学应从日常生活史出发》,《青海民族研究》2013年第4期。在此学术理念关照下,笔者拟以家庭收支账簿中的流水账为核心,对乡村民众经济网络的构架及其背后的社会关系加以探讨。

本文所使用的核心资料由中国社会科学院历史研究所馆藏,并已影印出版。(2)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷14-18,花山文艺出版社,1991年。为行文方便,本文统称“胡廷卿家庭收支账簿”。其资料的记录者为祁门县南乡贵溪村的胡廷卿,他是一位生员,终身职业为塾师,兼事农业和行医,短暂经营过大米、茶厂等生意。透过他的家庭收支账簿,基本可以复原账簿记录年限范围内的经济网络,并借此分析决定这一网络背后的社会因素。

就交往动因而言,胡家经济网络主要由两种因素构建而成:第一,家庭收支。在账簿中,胡廷卿将每日的每一笔收入和支出都作了记录,这种经济联系最为频繁,也是主要的经济关系;第二,购物。除此之外,还有如换钱等原因所建立的关系。统计和分类结果显示,与胡家产生经济关系且具有明确交往对象者包括个人、商号与社会组织三大类。有关社会组织的研究,笔者已有专文探讨(3)参见董乾坤:《徽州宗族组织在个人日常生活中的管理及其意义——以徽州胡廷卿账簿为核心》,常建华、夏炎主编:《日常生活视野下的中国宗族》,科学出版社,2019年。,而商号则与本文无关,故本文仅对经济网络中的“个人(家庭)”因素加以探讨,其他交往对象从略。

一、经济网络的社会关系分析

在胡廷卿一家(以下简称“胡家”)日常的经济交往中,以个人或家庭为单位的交往对象十分广泛,对其加以仔细梳理并结合族谱,可以确定其中大部分人的身份以及与胡家的社会关系。

(一)账簿统计

笔者所使用的资料为光绪七年(1881)六月至光绪二十六年(1900),中缺光绪二十三年,共计近19年的记载。据笔者统计,在与胡家的经济交往中,个人交往共计6075次,涉及对象813人(或家,祖孙三代为一家)。在这些联系对象中,频次悬殊较大,有的高达513次,有的仅有1次。其中,联系次数在25次以上者仅有41个,约占总数的5%,但平均每年都要联系1-2次,可视为一种固定的经济关系。25次以下者高达772个,约占全部交往对象的95%,但只是一种偶尔的经济联系,不具有统计意义。因此,本文不予讨论。为了更好地说明问题,笔者将与胡家联系次数个人在25次以上且明确记载对象者统计如下表:

表1 1881-1900年间与胡廷卿固定经济往来对象统计分析表(部分)(4)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年5月3日。

上表中的交往对象共计41人(家),从交往范围来看,除板溪的康杰、西路的得竹匠以及侯潭的岳父、母位于贵溪村之外,其余的38个皆位于贵溪村内。需要说明的是,上表中的“个人”一项中,多数是以个人身份与胡廷卿交往,但也有一小部分是个人兼商号。如联系次数最多的“瑞记”即是如此。瑞记的主人胡兆瑞,是胡廷卿堂兄。在与胡家交往中,他既是以血缘关系而产生,亦有以商业的原因产生的经济往来。为了与那些单纯的商号联系相区别,笔者将其列入“个人”一栏。

(二)交往对象的社会关系分析

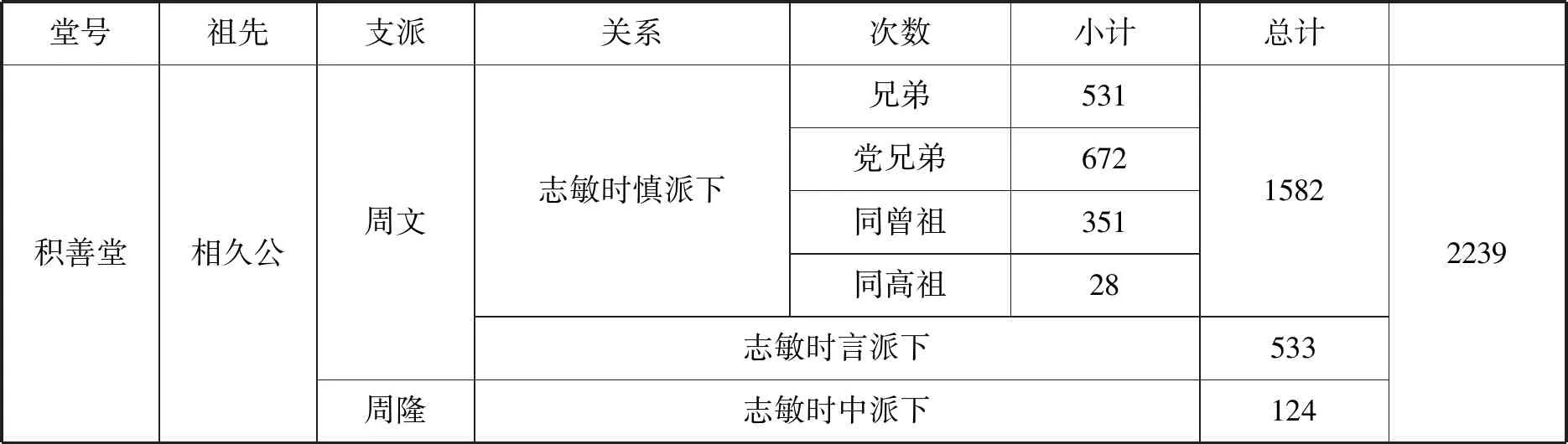

由于表中的大部分交往者皆生活于贵溪村中,绝大多数属贵溪胡氏子孙(当然,因入赘的原因,有少数外姓加入,但数量不多,且其后代一般亦姓胡),因此笔者试图利用族谱来复原他们与胡家的社会关系。依据族谱,至晚清时期,贵溪村共有13个支派,胡廷卿属于其中的积善堂。笔者利用光绪十四年(1888)《祁门胡氏族谱》和1924年《祁门贵溪胡氏支谱》两部族谱,将积善堂中与胡家关系最近的久公派与统计表中的人物加以比对,其关系如下表:

表2 久公派下与胡廷卿家经济交往对象统计表(5)本表综合胡廷琛编修《祁门胡氏族谱》和胡承祚编修《胡氏支谱》两部族谱信息制作而成。前者为光绪十四年(1888)刻本,现藏于上海市图书馆,后者为民国十三年(1924)刻本,现藏于祁门县贵溪村胡恒乐先生家。绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年5月7日。

续表

堂号21222324272829303132333435积善堂相久周文太节时言士翔光序光度光廉拱昕拱旦拱昶拱旸邦熹邦照邦煦邦傅邦从邦趱邦□上灏上汾上藻上喜上双上珠上璧玉法昌銶昌镌树林昌柏昌桢昌松列全记寿记松东海五松信夫金生森壬(林)观应顺丁金海顺德田根云锦振之柳根新根

结合族谱,表1中的周意兄和桂廷为同一人,悦开为其二弟宇福的儿子,而令则是宇福的妻子,因此三者可合为一家;壬亨和茂开、澍廷和福子、观应和新根三者皆为父子关系,亦可列入一家。不过,由于传统时代名、号、字都不一,账簿中的姓名与族谱中的姓名记载有时不一致,因此少数无法复原,只能阙如。结合表2可知,久公派子孙与胡家多次产生经济交往的对象共计18人(家)。这些联系对象,亲疏有别,次数不一,其中以胡廷卿所属的周文后裔最多。再结合表3可以看出,久公派子孙在胡家经济网络中占有核心位置,交往次数高达2242次。笔者依据与胡家建立经济联系的个人(家)全部对象和25次(含25次)以上对象两个标准,然后再以时慎派、时言派和时中派三个层次进行比较,则会发现,在久公派子孙中,时慎派又是交往的核心,他们和胡家的关系皆在五服之内(详见表4)。

表3 1881-1900年间久公派子孙与胡廷卿联系25次以上统计分析表(6)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年7月8日。

表4 1881~1900年间久公派子孙与胡廷卿一家联系25次以上所占比例表(7)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年7月8日。

积善堂派祖是胡宅的十六世孙胡兰孙,传至20世,其派下有7个裔孙,其中志敏是19世孙宣和的第四子。志敏育有二子,即相忠和相久,因此在1924年所编修的《祁门贵溪胡氏支谱》中,即以志敏开头,分为“志敏公相忠派”和“志敏公相久派”,其中相忠育有一子,即周镐;而相久则育有三子,即周隆、周文和周道。周道后裔不多,在上述表格的人物中也未见周道的后裔。显然,表中所涉及的人物全部是相久的两个儿子即周隆和周文的后裔,胡廷卿即属于周文支派。胡廷卿账簿中多次记载的久公祀、隆公祀和文公祀,就是以此三人为名而成立的宗族组织。他们皆生活于明代的成、弘年间。久公祀的设立与25世孙胡守宏有关。据民国《胡氏支谱》记载:“守宏,倡立久公祀,输田租数十秤与本门尚义。又捐田租数十秤与杞公祀。迄今,清明久祀、尚义、杞祀,俱标挂公等坟墓。”(8)胡承祚编修:《胡氏支谱·愿公派下图五》,第20-21页。显然,久公祀的设立让其派下子孙更具认同感。

图1 胡廷卿经济网络构架示意图 绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年8月5日。

但在1924年所编修的支谱中,他们又以24世的时中、时慎、时言三人再次确立自己的亲疏关系,则又出现了“志敏公时中”“志敏公时慎”和“志敏公时言”三个支派。但从胡廷卿所管理的宗族组织看,他们的后裔并未以其三人为核心建立宗族组织。因此,胡廷卿的经济网络基础是以隆公和文公为基础的。据此,我们可以看出,在胡家的经济网络中,支派尤其是五服以内的本家起着核心作用,其次是本族,再次是贵溪村所在的本宗,最后扩展至其他(见图1)。下面,笔者即专门对久公派中与胡廷卿家产生经济联系的类型作进一步分析,以期明确他们在胡廷卿的经济生活中所扮演的角色。

(三)久公派与胡家的经济联系类型分析

久公派子孙与胡家有着较为固定的经济往来者,在不同时期,因各种原因与胡家都发生着经济交往,那么这些交往都有哪些类型呢?

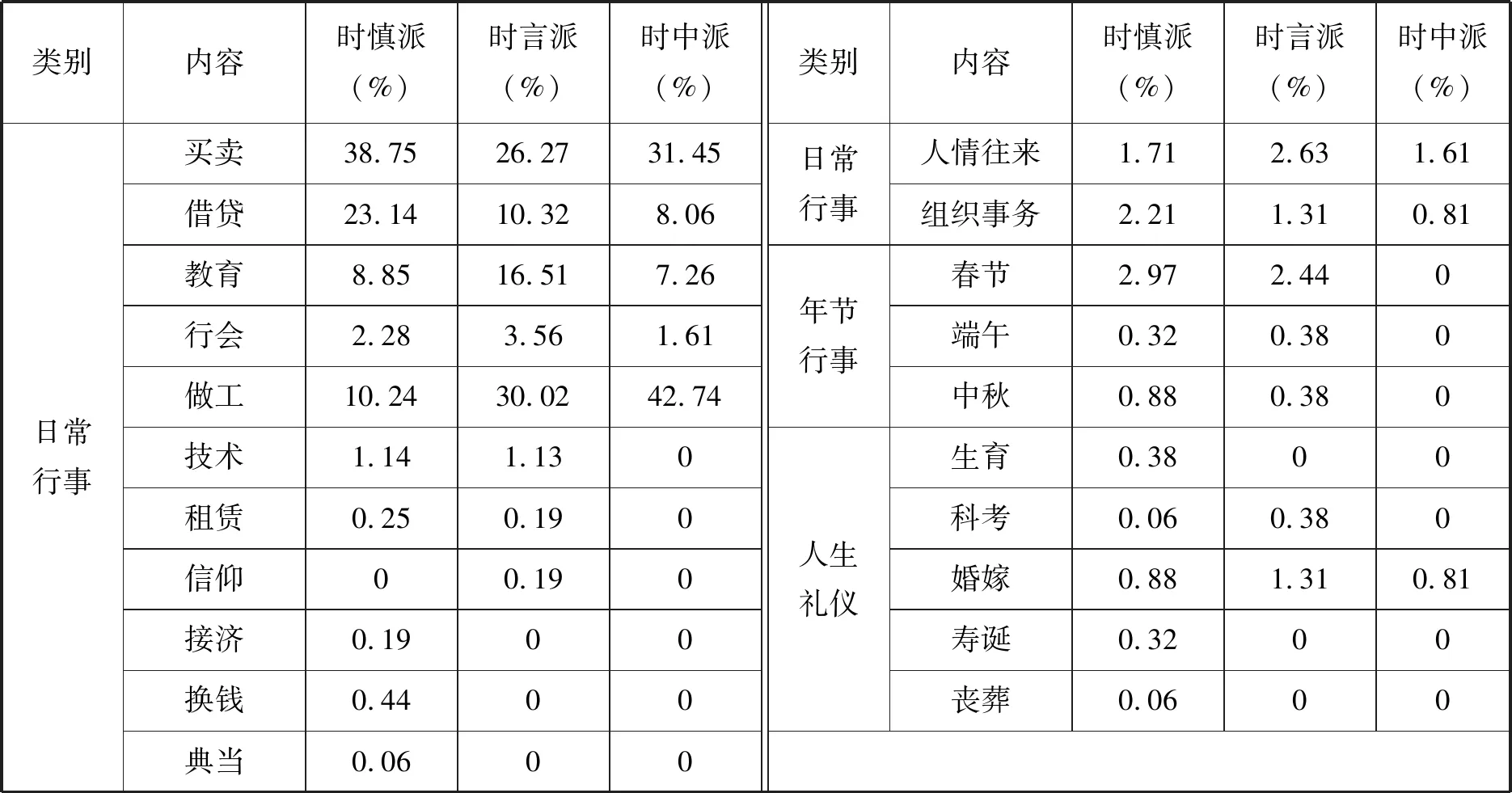

刘永华在谈到利用排日账讨论乡村人际网络的社会关系时,曾将各种关系以“个体”“社群”两个标尺分为“日常行事”“年节行事”和“人生礼仪”三个大类,其下又分成13个小类。(9)刘永华:《排日账与19世纪徽州乡村社会研究——兼谈明清社会史研究的方法与史料》,《学术月刊》2018年第4期。笔者即参照这一划分,将与胡家建立的各类经济交往加以分类。由于本文所探讨的仅是个人,因此将“社群”这一标尺舍去。同时,由于内容不同,笔者又将三大类下面的小类稍加扩充。此外,笔者将“个人”又分为“时慎派”“时言派”和“时中派”三个小标尺进行分别统计。据此分类,在久公派子孙与胡廷卿建立经济联系的2239次中,未知原因占94次,而在同一次联系中有多重原因的,如“做工”“借贷”等,仅有6次,不影响结论。故此,笔者仅对具有单一原因的2139次经济联系进行讨论(详见表5)。

表5 久公派子孙联系25次以上分类统计表(10)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月20日。

续表

类别内容时慎派时言派时中派小计总计日常行事行会3619257做工16216053375技术186024租赁4105信仰0101接济3003换钱7007典当1001人情往来2714243组织事务3571432019年节行事春节4713060端午5207中秋14201683人生礼仪生育6006科考1203婚嫁147122寿诞5005丧葬100137混合型13266未知761359494总计15825331242239

观察表5可知,时慎派作为与胡家血缘关系最近的群体,在各个方面都与胡家有着经济往来。在笔者统计的21类交往类型中,时慎派涉及20种,可见他们在胡家经济生活中的重要性。与胡家同属周文后裔的时言派子孙,联系类型较少一些,包含了15种,像“接济”“换钱”以及人生礼仪中的“生育”“寿诞”和“丧葬”之类不在其中。时中派虽属久公派,但他们是周文之兄周隆的后裔,在社会关系上又远了一层,而表现在经济联系类型上也是最少,仅有8种。他们与胡家的联系不仅在“日常行事”中少了许多,而且在“年节行事”和“人生礼仪”两大类中仅有1种。显然,与前两个支派相比,时中派与胡家的联系主要是日常的经济行为,在具有仪式性的重要日子中联系不多。

从交往类型上看,在胡家经济网络的形成中,买卖是最重要的因素,其次是借贷、教育和做工。这里的借贷包含“借”和“贷”两种,前者不产生利息,是一种人情上的互助,而后者则产生利息,商业性质较为明显。“借”既包括借钱,也包括借粮,如生活中邻里对谷米的相互周转等。教育是由胡廷卿的个人身份所决定,在他的职业生涯中,塾师是他的终身职业。而且,胡廷卿的长子胡云青(乳名阳开)也曾于光绪十四、十五、十七年开馆授徒,由此他们一家跟周围的民众建立了频繁的经济往来。做工一项则体现出胡廷卿的“乡居”特点。作为一名乡村生员,他们一家通过族产、祖产以及购买等途径,拥有了少量土地。(11)董乾坤:《晚清徽州乡村塾师的土地经营——以“胡廷卿账簿”为核心》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。这些土地大多种植茶叶,在对茶叶进行管理、采摘的过程中,每年需要雇佣劳动力,由此也形成了固定的经济联系。另外值得说明的是,表5中的“技术”指的是“技术性知识”,具体包括看风水、择日子、看病等。胡廷卿在教书之余,阅读《通书》之类的书籍,掌握了相关的知识,并为周边民众服务。而且随着年龄和经验的增加,由此产生的经济交往愈来愈多。(12)董乾坤:《晚清乡村生员的技术性知识与传统乡村社会——以胡廷卿家庭收支账簿为核心》,未刊稿。为了进一步说明问题,笔者将三个支派的联系类型在各自总次数中所占的比例加以统计(详见表6和图2)。

表6 久公派子孙联系25次以上类型比例统计表(13)本表中百分比是指各类联系次数与各支派的总次数之比。绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月20日。

结合表6和图2可以发现,三个支派与胡家建立经济网络的原因类型各有差别。在与胡家的经济联系中,所占比例位居前三的分别是,时慎派:买卖、借贷和做工;时言派:做工、买卖和教育;时中派:做工、买卖和借贷。其中,值得注意的是借贷和做工两项。

首先来看借贷。无论是“借”还是“贷”都具有一定的风险性,因此,借贷的对象是以信任为基础的。胡家在借贷行为中,最为依赖的是五服之内的本家兄弟。与之相一致的是胡家的另一筹集资金的方式——行会。行会,即一般意义上的合会、摇会,这是传统徽州乃至全国都普遍流行的筹资方式。从表6的统计结果来看,因行会而与胡家产生经济交往次数分别是:时慎派36次、时言派19次、时中派2次。由此观之,按照五服划分的“本家”在民众筹资中的重要意义。

其次是做工。做工主要是指请人对茶叶地进行施肥、挖土等工作,同时还包括舂米、挑米、建房等事项,它体现的是一种雇佣关系,商业性质较为明显。通过表6可知,在胡家经济网络中,三个支派产生经济交往的总数中,做工一项所占的比例依次增高,特别是血缘关系最远的时中派,因做工产生的联系次数(53次)占其全部次数(124次)的42.74%,远高于其他类型。那么,这一经济网络的形成在日常生活中是如何发生的?如何将这一网络嵌入到胡家的日常生活中呢?为了解决上述问题,笔者下面将选择光绪二十六年(1900)作一微观分析。

图2 久公派子孙联系25次以上类型比例柱状图(14)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月20日。

二、久公派与胡家的经济生活

光绪二十六年是胡家产生经济联系次数最多的一年,也是胡家事业达到顶峰的一年。这一年胡廷卿56岁(虚岁,下同),长子阳开34岁,在读书应举的同时,亦开始熟悉商业知识。次子佛子23岁,亦于前年完婚,此时在景德镇的方长春号已学习商业知识6年。在家庭的经营中,自身除继续担任塾师外,还继续经营8年前与堂兄胡兆瑞等人合资开办的茶号。同时,利用佛子在景德镇工作的机会,该年从当地购买大米运回本村销售。在土地方面,经过历年的购买积累,加上继承,此时已拥有5块茶叶地,每年可收入英洋25元左右。(15)董乾坤:《晚清徽州乡村塾师的土地经营——以“胡廷卿账簿”为核心》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。作为一名颇有威望的生员,他于该年除代替俊廷管理善祀外,还同时负责德祀、机祀、地王会和常丰粮局的管理。(16)董乾坤:《徽州宗族组织在个人日常生活中的管理及其意义——以徽州胡廷卿账簿为核心》,常建华、夏炎主编:《日常生活视野下的中国宗族》,科学出版社,2019年,第227页。因此,对于胡家而言,这一年十分忙碌。

通过对该年的流水簿统计,胡家本年共产生经济交往行为980次,除去胡廷卿两个儿子、儿媳以及自家的开销记录26次外,与他人联系次数为954次。其中交往对象不明者192次,有明确交往对象者762次。其交往类型包括18种,详见下表:

表7 1900年经济交往类型分类表(17)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月25日。

透过上表可以发现,本年因买卖产生的交往依然最多,高达429次。由于胡廷卿在今年管理了5个宗族组织,因此,因组织事务而产生交往也很多,达167次。但交往对象大多为宗族组织,高达125次,而与个人交往的仅有42次。因此,做工、借贷、教育仍是经济交往的重要因素。

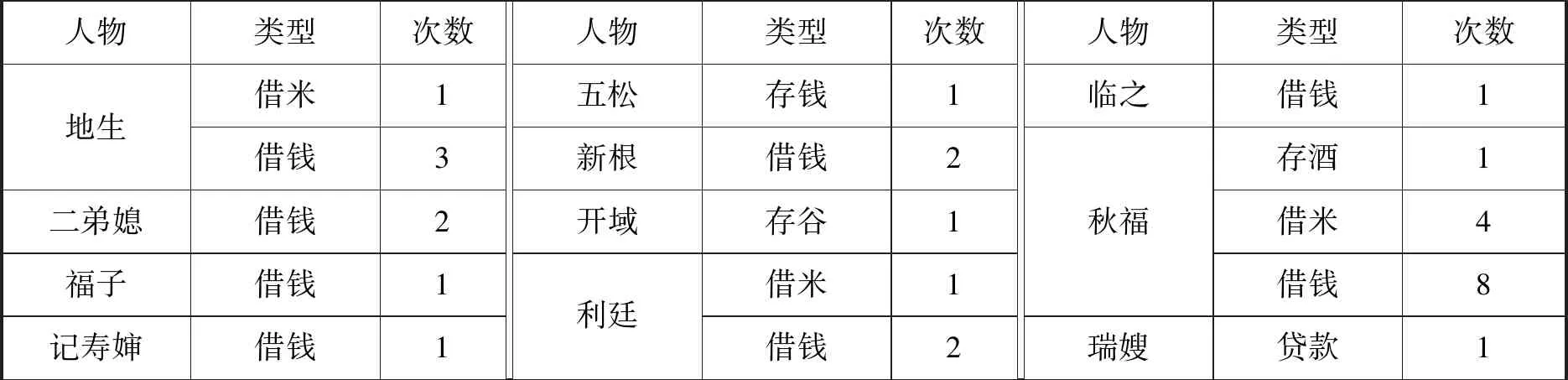

通过对本年内有明确交往对象的分析后发现,与胡家建立经济交往的各类对象有231个,其中个人190位、555次,商号18个、84次,社会组织23个、125次。其中,个人交往中次数最高者为胡廷卿的弟弟宇福一家,为30次;其次是其堂兄胡兆瑞一家,为29次。经过比对光绪十四年和民国十三年两部族谱可知,在个人交往中,久公派子孙有39位,交往次数为216次,平均次数达5次以上,占本年经济交往总次数的23%左右,在有明确交往对象的“个人”一项中约占39%,而人数仅占21%不到。显然,久公派子孙在本年的经济交往中依然起着主要作用,具体类型如下表:

表8 1900年久公派子孙与胡家经济交往原因分类表(18)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月25日。另,因本年账簿中的十月十八日,春九和才九放在一起记载,而本表将其分别统计,故总次数多出一次。参见王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷17《光绪二十六年祁门胡廷卿立〈收支总登〉》,第105页。

续表

支派类别原因具体原因次数共计时言日常行事人生礼仪买卖购柴购物售米售物借贷借存借贷行会教育教育、技术人情往来组织事务做工婚嫁37924111214418271未知3时慎日常行事人生礼仪买卖购柴购物购物、售茶售茶售米售物借贷借存借贷借米教育人情往来组织事务做工婚嫁生育1823157311255141411103未知2

从上表可知,光绪二十六年的经济交往与胡廷卿总体上经济网络的面貌相一致,时慎、时言、时中三个支派的联系次数呈现出依次递减的趋势,且在联系类型上,买卖、借贷和做工三类仍是最重要的类型。而教育类因素,在时言派子孙中仍较高,这一点当与该派的人数最多有关。下面笔者将从买卖(购物)、借贷和做工三个方面对久公派子孙与胡家的联系作进一步分析。

(一)购物

顾名思义,买卖包括买和卖,但因本年胡家并未开设商店,该年虽然有30次的售米行为,但由于是从事这项生意,与本文无关。而售茶则涉及的大多是商号,售物主要是指胡廷卿作为塾师或看风水等每年收到的礼物,有一部分会售出以贴补家用,次数不多,意义不大。因此,笔者仅对购物一项进行探讨。

这一年胡家所购买的东西除日用商品外,还包括竹子、砖和木柴,全年共计242次。购买对象中久公派子孙有56次(含购物、售茶混合型1次),占总次数的近四分之一,其中有19次的购物对象是其堂兄胡兆瑞。据《贵溪胡氏支谱》可知,胡廷卿的祖父胡上机育有三子:昌隆、昌陶和昌陞。长子昌隆过继给上机长兄胡上瑨。次子昌陶育有六子:兆寅、兆瑞(即账簿中的瑞记)、兆椿、兆泩、兆莹(即账簿中的地生)和兆印,其中长子兆寅过继给了昌隆,两子幼殇而无后。四子兆泩幼殇,兆椿和兆莹皆未婚娶。三子昌陞育有四子:兆祥(即胡廷卿)、兆润(即宇福)、兆祐(幼殇)和兆元(即秋福)。(19)胡承祚编修:《胡氏支谱·愿公派下图七·时慎派下》,第73-83页。在胡上机的几个孙子中,胡兆瑞与胡廷卿最有出息。“兆瑞,名赐福,字缉臣,号霭轩,由国学生报捐布政司理问,赏给祖父母、父母暨本身妻室四品诰封中宪大夫。生道光乙巳年正月十五日辰时,殁民国庚申八月初二日卯时。”(20)胡承祚编修:《胡氏支谱·愿公派下图七·时慎派下》,第76页。从胡兆瑞报捐布政司理问中可以看出,其资产较为丰厚。而胡廷卿是几个孙子中唯一的生员,是本家中的知识分子。二人一从商,一求仕,相得益彰。而且他们年岁相同,皆生于道光二十五年(1845),仅相差9个月。兆瑞虽非长子、长孙,但由于其兄长兆寅过继给了昌隆,且无后,因此兆瑞在本家中的地位较高。胡廷卿亦是家中长子,因此二人家中的地位也相仿。可能正是这些原因,使得两家的关系十分密切,交往十分频繁,其联系的频次超过了胡廷卿的两个兄弟(见表2)。当然,这一结果与胡兆瑞的职业也相关,从胡家向其购买商品中,可推测他开了一家杂货店。

胡家从兆瑞店19次的购物行为中,所包含的商品有酒、猪肉、猪油、豆腐干、檀香、火纸、腊肉、鞭炮等,都是日常生活中的消费品以及节日用品。然而,在贵溪村中这类杂货店为数不少,据笔者统计,19年中胡家购买商品的各类商家有32家之多。其范围包括县城、塔坊、程村碣等周边小市镇,但大部分位于贵溪村中,详见下表:

表9 胡家购物所涉店家统计表(21)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年11月16日。

由此可知在贵溪村内麇集着众多的各类商店,显然这里有着巨大的消费能力。据《祁门县地名录》载:“(贵溪村)含8个村民小组。人多溪小,溪水贵如油,故名。199户,840人。”(22)祁门县地名委员会办公室编:《祁门县地名录》,上海市印刷四厂印刷,1987年,第28页。这是20世纪80年代的人口数,在晚清时期这里的人数当少于此数。显然,一个山村中有这么多的商店,并非全部因为本村的人口和地理位置的偏僻,更多的原因当与这里的茶业经济相关。光绪初年,贵溪人胡元龙开办日顺茶号,聘请江西宁州茶师研制红茶获得成功,并在九江、汉口进行销售,获利颇多。据民国五年(1916)的《农商公报》载:

安徽改制红茶,权与于祁、建,而祁、建有红茶,实肇始于胡元龙。胡元龙为祁门南乡之贵溪人,于前清咸丰年间即在贵溪开荒山五千余亩,兴植茶树。光绪二年间,因绿茶销场不旺,特考察制造红茶之法。首先筹集资本六万元,建设日顺茶厂,改制红茶,亲往各乡教导园户。至今四十余年,孜孜不倦。(23)《奏请奖给安徽茶商胡元龙奖章由》,《农商公报·奏折第119号》1916年第20期。

这一点在光绪十七年(1891)其父胡上祥所立的《遗嘱》中也可得到证实:“元龙年过强仕,溺爱不明,贪得无厌,罔警天戒,弗虑弗图。戊寅,祁南红茶本号开创,至丙戌,已历九载。不意元龙随手支用,无知妄作,好行小慧(惠)。”(24)胡上祥:《光绪十七年岁次辛卯正月立章程文》(标题为笔者据遗嘱封面所拟),现藏于贵溪村胡松龄先生处,谨致谢忱。其中,戊寅年即光绪四年(1878),丙戌年即光绪十二年(1886)。《农商公报》中记载是光绪二年,应该是胡元龙开始创制红茶的时间,而《遗嘱》中所言光绪四年应是创制成功后,至光绪十二年时已历九载,看来效益不错。

咸丰八年(1858),清政府与英国在天津签订了《中英天津条约》,条约中增开口岸十几个,其中汉口、九江在列。三年后,九江正式对外开放。英、法、俄茶商先后来此开设茶栈、茶厂,在此收购周边茶区的茶叶,然后通过小火轮船运往汉口或上海进行精制后出口。自此以后,至19世纪80年代末九江茶叶出口出现了一个高潮,这一情形促进了九江周边茶区茶叶生产的进一步发展。(25)周付华:《近代九江茶市研究(1861-1949)》,南昌大学硕士学位论文,2007年。祁门县境内的阊江属鄱阳湖流域,顺江而下,可直达九江。因此,九江是祁门县传统商业圈的核心。九江开放以后,据民国时人上官俅所记:“以前九江市茶之出口数量颇鉅,鼎盛时代,多至三十余万担,盖所有祁红、宁红以及江西各地出口之茶,除少数经玉山梅岭术除外,俱以九江为转运中心。”(26)上官俅:《九江茶市概述》,《工商通讯(南昌)》1937年第19期。

除九江外,汉口对于祁门的红茶而言,更具有意义。据光绪二十三年的《时务通考》所载:

沿海贸易原出口之货,本口以茶叶为大宗,是年出口之红、绿茶共有二十六万六千余担,其砖茶亦计在内。论茶叶一事,据英商天裕行所报情形,谓本年宁州头春红茶,在华历四月间即经华商运到九江,径行送往汉口者比平常之好茶较美,其最上之宁州茶,系专售与俄商,而俄商亦愿出价争相购买,毎担给价八十两至八十八两之数,后到之祁门茶色,味稍逊于宁州,然其上等者若在本口出售,价值平平,及运之汉口,其价便高,有俄商愿出每担七十两之值。从前,此等祁门茶,俄商并无人过问,而本年则竟置买三四成之谱,此亦意料所不及者也。(27)杞庐主人:《时务通考》卷十七《九江》,清光绪二十三年(1897)点石斋石印本。

从上引《时务通考》的记载来看,祁门红茶在九江的价格不及宁州红茶,但运至汉口,价格则高出许多。事实上,在汉口市场,祁红有时要比宁红更受欢迎。据光绪二十六年四月的《申报》记载:“本月上旬已有样茶到汉,旋于初十、十一两日开市。计祁门茶每担自银四十五两至五十两,宁州茶自三十七两至四十五两,羊楼洞茶自二十五两至二十七两,通山茶自二十两至二十二两。”(28)《商务报·四月申报·汉口茶市》1900年第9期。由此看来,该年汉口市场上的祁门红茶,其价格高居榜首。这种情况无疑会吸引更多的祁门茶商来此。汉口作为九省通衢,地理位置自然重要。它与九江同时设为开放通商口岸。但由于俄国早就在这里经营茶叶,因而,茶叶市场相较于九江市场则更胜一筹。据1908年的《江西农报》载:

汉口虽非茶之产出地,而实茶之大市场也。江西之宁州、安徽之祁门、湖北之羊楼洞、湖南之安化,皆茶之大产出地,而以汉口为发卖之门户者也。每逢茶节,江舟袞衮,行贾济济,问其何事?莫不曰载茶;问其何往?莫不曰到汉口。则汉口者,实江西、安徽、湖南四省茶之中央贸易场,可无异词?而汉口有所谓茶栈者林立云集,实茶之屯集所。(29)《汉口茶业调查案》,《江西农报》1908年第19期。

从中看出汉口茶市的盛况以及汉口的重要地位。自1861年开埠至1894年,俄商在中国采买茶叶量首次超过英国,汉口成为清末茶叶出口第一大港。(30)参见刘礼堂、宋石磊:《信息不对称与近代华茶国际贸易的衰落——基于汉口港的个案考察》,《历史研究》2016年第1期。显然,由于俄商的巨额购买量,红茶在汉口依然保持着高价。

祁门红茶在汉口市场的畅销,让贵溪村的红茶产业在光绪年间达到一个高峰。每当茶叶季节,会有大量外来劳动力来此进行茶叶的采摘、制作、购买等。(31)详见邹怡:《明清以来的徽州茶业与地方社会(1368-1949)》,复旦大学出版社,2012年;康健:《近代祁门茶业经济研究》,安徽科学技术出版社,2017年。特别是茶号,使得大量外来人口一年中大部分时间生活在这里,在胡廷卿的家庭收支账簿中有许多外地人在此生活的记录,笔者在此仅举一例:

茶司承约

立承做约人江右义宁州李树清,今承到祁南贵溪胡瑞记宝号名下红茶生理,计箱数四百四十个,言定包工包食、做造熟茶、装箱如式,每百斤引秤,计英洋一元二角扣算。所有茶师(是身承去包倩雇):上手三十二名,中帮手十六名,下首四名,共计五十二名齐到,不得有误。自承之后,毋得增减异言,惟愿诸事顺遂,倘有天灾,茶师之内不测,亦是身一并承管,与号内无涉,不得寻衅生端。今欲有凭,立此承约存照。(32)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷17《祁门胡廷卿立光绪二十六年胡氏祠会〈收支总登〉》,第162-163页。

这则承约是江西义宁州茶师李树清在光绪二十九年与胡兆瑞所签订的做茶合约,从中可以看出,他所带来的工人达到52名,要在此处生活大半年。在此期间,生活所需的各类商品必然要在此处购买。

面对村内这么多的杂货店,胡家可以选择的对象较为丰富。在日常生活中,他们也会向其他商店购买商品,但其堂兄瑞记店则是首选对象。以光绪二十六年为例,胡家本年购物对象中,确定位于本村的杂货店有瑞记店、复美店、四寿店、鼎兴店、四盛店以及四店6家。除瑞记店外,联系较多的是复美店,也达到14次之多。但购买的商品仅有一0古1条(未知何物)、香干1扎和五十边炮竹三种,另有3次换钱行为,其余为还账,与从瑞记店所购之物相比,显然要少的多。

除购买商品外,胡家本年还购买了竹子、砖以及木柴等物。竹子和砖应是本年新建房屋所致,不属日常消费,而木柴则是胡家每年多次大量购买的东西。据笔者统计,19年间,胡家购柴的次数为589次,平均每年购柴20次以上,尤其是在光绪16年和21年高达63次。笔者推测,胡家大量购柴的原因除自家烧火做饭、过冬取暖外,与制作红茶也密切相关。红茶的初制尤其在雨天时,为了尽快制作,赶上好价钱,需要烘烤才行。因此,当地民众就会将附近山上的树木砍下出售。随着胡家茶叶地的购买,每年采摘的茶草也随之增加,因此,他们所需要的木柴也相应增多。购柴一般在七、八月份,其它月份亦有,但相对较少。

在光绪二十六年,胡家因购柴产生的经济交往有52次,购买干柴、松柴、棍柴共计5060斤,为此支付户米40.86升、客米32.2升、米54.35升、早米3升、铜钱1234文、英洋1元以及盐子2个,除3次未指明购买对象外,49次交往中,涉及对象15人。其中久公派子孙有4位,分别是小春妇、茂开、悦开和新根,次数分别是1次、10次、8次和3次。人数虽仅占五分之一,但其次数却高达22次,占五分之二还要多。小春妇属时中派,账簿中未记载购买木柴的数量,仅载有“(十月初七)支户米五升,又钱四文,小春妇柴钱讫”(33)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷17《光绪二十六年祁门胡廷卿立〈收支总登〉》,第102页。,因此,我们仅能根据本年的户米价格和柴的价格大致推算。根据本年可计算户米价格的17次记载,可得出户米的平均价格约每升36文。(34)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷17《光绪二十六年祁门胡廷卿立〈收支总登〉》,第42、48、56、64、65、67、81、90、93、95、96、97、112、118页。因不同种类的木柴价格不同,而小春妇木柴种类又不明,因此暂以胡家购买次数最多的松柴计算。根据本年与松柴价格有关的10次记载,可以推算出本年的均价为每斤松柴可售铜钱0.72文。(35)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷17《光绪二十六年祁门胡廷卿立〈收支总登〉》,第42、44、64、67、75、94、99页。据此可以算出胡家从小春妇手中购买的松柴约为256斤,加上茂开等三人的购柴数量,共计松柴2408斤,干柴445斤,两者合计2853斤,约占本年购柴总量的56%。

四人中,小春妇属时中派,数量最少。新根属时言派,购买数量为821斤。悦开是胡廷卿弟弟宇福的三子,据民国贵溪支谱载:“兆润,名宇福,字泽卿,生道光廿八年(1848)六月十九未时,殁光绪丙申六月初六日。”“云楙,名悦开,字达材,生光绪辛巳十月廿七巳时。”(36)胡承祚编修:《胡氏支谱·愿公派下图七·时慎派下》,第82页。光绪丙申即光绪二十二年,表明该年他已去世,这也是光绪二十二年以后不见宇福记载的原因。而“光绪辛巳”则为光绪七年,至本年悦开已20岁,似未婚娶。而其长兄顺开生于同治七年(1868),此时已33岁,应已成家另起炉灶。其二哥文开又早逝,因此,悦开这时应代表宇福与其伯父交往。但他卖给胡家的木柴数量不多,仅370斤。茂开是胡廷卿从兄胡兆浚(即账簿中的壬亨)的独子,从其与胡家的历次交往中可以发现他家并不富裕。本年中他售给胡家的木柴数量最多,多达1406斤。显然,在购柴一项中,久公派子孙也是胡家所依赖的主要对象。

(二)做工

在胡家经济网络中,19年间因做工而产生的经济往来多达1120次,仅次于购物,这一点与胡家家庭成员所从事的职业有关。胡廷卿作为一名乡村知识分子,很少染指于农事。长子阳开,致力于读书应举,日常协助胡廷卿处理如购物等家庭事务,还曾担任过几年的塾师。幼子的职业则与长子不同,走的是经商道路。光绪二十年,16岁的佛子赴江西省景德镇,在一家名为方长春号的店铺开始了学徒生涯,从此学习商业知识。胡廷卿在该年的账簿上写道:“(光绪二十年二月)初十日,佛子往镇,阳开伴行。受天之祜,展也大成。”随后在十八日又载:“佛子镇用(十六日进店方长春宝号)。”(37)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷16《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第24、25页。后面是支给他在景德镇的开销记录。此后,直至光绪三十年(1904)阳开去世,他才回到祁门,在距离贵溪40华里的溶口镇上开了一家商铺。

正是胡家成员的职业结构,使得他们在日常的茶园管理、家庭杂务等事务上,需要雇请人手,这也是做工何以成为其经济网络中的第二大因素的重要原因。光绪二十六年,因做工而建立的131次(见表7)经济联系中,有明确对象者为120次,涉及对象51人或商号,其交往内容包括挑米、掘茶萪、舂米、挑酒、挑谷、烧炭等等,涵盖了胡家一年中的各类事务。其中亦有胡家成员为他人做工者,主要是为茶号服务,如:

(四月初十)收拣茶钱一百五十六,永芳祥号。

(四月十三)收永芳祥佛子工俸英洋十二元。

(四月十九)收福和祥拣票英洋二元,九五扣钱一千九百。又钱三百二十。

(四月十九)收永芳祥(旧岁打扫)分花香钱三百九十六,计花香二十八斤,扣英洋二元五角,作六人分,阳开得一股。应麒手。(38)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷16《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第54、56、57、58页。

拣茶,即茶叶制作中的一道工序,将茶叶按大小优劣进行挑选择取分类。每当茶季,贵溪村全村上下妇幼儿童皆参与其中,因其费力较轻,胡家人也会参与并获得收入。一般情况下,茶号不当即付钱,而是开立票据,日后再付,所以会有“拣票”的记载。花香,即是将茶叶中的花草拣出,以免影响茶叶的味道。佛子此时已基本掌握了经商知识,因此会在茶季时从景德镇返回,在本村的茶号中工作。同时也可与家人团聚,待茶季结束后,再返回景德镇店中。此时的阳开由于光绪二十四年清政府开始实行教育改革,科举之途前景不明,也开始另谋他业,尝试经商之道,所以也接触茶号经营。(39)详见董乾坤:《晚清教育改革与乡村塾师的家庭生活——以祁门县胡廷卿为例》,常建华主编:《中国社会历史评论》第21卷,天津古籍出版社,2018年。除上述四次胡家为他人做工外,另外127次皆是雇佣别人。

在51位明确交往对象中,久公派子孙14人,交往次数为44次,占全部次数的三分之一,具体分类如下表:

表10 光绪二十六年久公派为胡家做工分类表(40)表中的“令”即是宇福之妻、悦开之母。绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月25日。

通过上表可知,本年内久公派子孙在为胡家做工的类型中,挑谷、米和舂米是主要内容,其中挑谷1次、挑米9次,舂米9次,三者共计19次。这与本年经营大米生意和庆余粮局开仓分米有关。佛子此时在景德镇当学徒已有6年,对当地已十分熟悉。前已述及,景德镇位于阊江下游,是祁门出长江至汉口、九江的必经之地。历史上,阊江是祁门县民众的最重要运输路线,大凡大米等物资大多通过阊江运入祁门,而祁门的山林产品则通过它运至外地销售。因此,祁门民众的经商网络主要是以鄱阳湖流域为核心。(41)详见董乾坤:《环境、空间、商业——以明代以前的祁门县为例》,周晓光主编:《徽学》第10辑,社会科学文献出版社,2018年。景德镇作为明清时期全国四大镇之一,逐渐取代了浮梁县的地位,它是祁门人在此经商的聚集地(42)参见程振武编:《祁门人在景德镇》(内部资料),1998年。,佛子之所以来此当学徒,就是因为这一原因。他在当地的汪鸿昌米店批发大米,他在本年的二月初二寄信给胡廷卿,说明了第一次购回大米的数量和花费:

佛子寄上二月初二回信:

(浮邑)汪鸿昌号顶青米四石五斗,合祁斛四石。二八五扣英洋十二元八角二分五。原担扯三五七,又挑力一百四十,扯三七。又齐米六石七斗五升,合祁担六石,二七扣英洋十八元二角二分五。二共英洋三十一元零五分。外下力足钱二百四十八文。又舟力英洋三元二角,付清。齐子改熟米,每石约四升半,原扯二四一,加挑力钱一百四,价合扯三七五。(43)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷16《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第43页。

从“舟力”的记载看,该米也是通过船运沿阊江运回。这批大米于二月十四运到祁门,后又于五月三十、六月十四,两次购米回来。大米运至祁门境内后,还需要人工挑回贵溪村。表12中的记春、新根以及胡廷卿的弟弟秋福在二月、五月都有挑米的记录,应与此相关。在有明确对象的15次挑米行为中,久公派占了10次。

舂米则与本年村内的粮食储备机构庆余粮局分米有关。祁门县是缺米之区,同时,以宗族为名义占有大量的土地,以出租给民众收取租谷,然后存储于本宗族的粮食机构中。每当缺粮年份会开仓放粮,这是民众为解决粮食问题的自治机构。每当此时,族内子孙会分到数量不等的稻谷,然后再雇人将大米舂出。(44)董乾坤:《晚清徽州乡村塾师的土地经营——以“胡廷卿账簿”为核心》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。有的粮食机构,是众人集资购买稻谷设置而成,这一机构在粮食价格低廉时购买,存于仓库,待缺粮时再均分给入股之人或子孙。本年胡廷卿管理的长丰粮局应是宗族机构,而记载分粮的庆余粮局可能是集资设立。(45)据其账簿记载:“庆余粮局,六月初二旧收钱一千八百,□月□二收洋三元,共付出钱二千六百五十三。今岁付出英洋八元二角七分二。旧岁共付出二千六百五十四,九四扣英洋二元八角二分三。除收,仍多付出钱英洋六角八分一。并谷钱约欠英洋十六元□角。”据此推测,庆余粮局为一集资购粮储备机构。见《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第78页。该年胡家3次从庆余粮局分到稻谷:

(正月)廿一日,收庆余粮局出仓谷三十秤正,三人仝。

(正月)廿三,出米九十六升,碎米外。三月初一,收并来仓谷一秤十九斤十三两。又收仓谷二十一秤十五斤。三月初九,出米二百六十四升,三月廿六,又出户米四十三升半。

(三月)廿五日,庆余粮局分来仓谷五十三秤十斤十二两,存谷六秤,未舂,存谷头约一升。前入来,三次共出户米四百零三升半,计仓谷四十七秤十四斤升十二两。扯米八十四合每秤。舂力钱六百零六,三八扣钱十六升。除舂力,余米六升半。(46)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷16《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第44、51页。

由此看出,庆余粮局可能是由三人集资而成,本年内他们收到107秤5斤9两的稻谷(47)1秤=20斤,1斤=16两。,因此,需要人力舂出大米。在全年13次舂米行为的记载中,除一次对象不明外,其余12次由6人完成,其中久公派子孙有4位:弟媳(令)、记春妇和顺丁,共计9次。

除此之外,表中的采摘茶叶、踩茶和掘茶萪,皆与茶叶的管理、制作有关,需要说明的是茶叶采摘的记录有专门的账簿记载,因此这里仅有小春妇一人。而表中的挑行李,则是在五月十六日,佛子离家去往景德镇,由新根将行李送至渡口处而产生的。据载:“(五月)十六,佛子往镇,仝秋福。新根存挑力钱一百二十,佛子衣衫、鞋、兰。”“(六月)十五日,支钱一百二十文,新根挑佛子衣箱上船到长村口。”(48)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书(清·民国编)》卷16《光绪二十年祁门胡廷卿立〈进出总登〉》,第68、74页。由此说明,佛子在茶季结束后,与秋福一同去往景德镇,新根将其衣物送至长村口登船前行,为此,胡廷卿付给新根挑力钱120文,但直到一个月后才完成。

(三)借贷

借贷也是人类交往中一种重要的经济关系,在胡家的经济网络中,因之而产生的记录多达1092次,仅次于购物和做工。借贷一项包括借、存和贷三类。在胡廷卿的账簿分类中,借是指借钱和借物。存则是在交易完成后没有马上付钱或物,称之为“存”,如上面的新根为佛子挑衣物工钱未立即支付,胡廷卿称之为“存挑力钱”,实际上是一种变相的借。贷,在胡家账簿中从未出现,是笔者根据其付利息的记载加以分类而成。

光绪二十六年中,胡家因借贷而产生的交往64次,包括38个交往对象,内容包括存谷、存钱、存米、借米、借钱、贷款等项。其中久公派子孙11人,交往次数28次,约占44%,其具体的情况如表11:

表11 光绪26年久公派子孙与胡家借贷往来统计表(49)绘制者:董乾坤;绘制时间:2019年10月25日。

从上表可以看出,借钱在久公派子孙与胡家的借贷往来中是主要内容。其中,胡廷卿的弟弟秋福借钱次数最多。借钱是一项最能体现人际关系远近的标尺,其背后体现出亲情、借款人的声誉及其经济实力。本年所记载的借钱行为都是数额较小的钱款,但能说明他们之间的亲疏远近。本年33次的借钱行为中,发生于久公派下的有16次,接近一半。此外,还有一次是胡廷卿代替其妹妹向别人的借款。而借米一项也是如此。作为一个严重缺米的区域,米在当地人的生活中占有重要地位。全年发生的12次借米行为中,久公派子孙占6次,有一半之多。而与胡廷卿弟弟之间即发生4次,占三分之一。显然,无论是借钱还是借米,皆是以自己血缘关系最近的对象为主。

相较于借钱,贷款的经济关系较浓。本年所发生的6次贷款中,久公派仅有一次,是胡兆瑞的妻子。在胡廷卿的所有小额贷款中,基本上皆是向家庭妇女借贷,这一点颇能说明当地妇女在家庭中的经济状况。这类贷款数额较小,在英洋1元至10元之间,基本是一年结一次利息。从其贷款的对象来看,胡廷卿所在的时慎派较少,多是在宗族内的其他支派中发生。

三、余 论

在史学研究中,如何打通宏观史和微观史之间的关联,成为学界的一个重要议题。在笔者看来,日常生活史的研究路径,为这一议题的解决提供了一种可能。日常生活史的整体追求在于,在看似琐碎的日常行为中,将社会、国家勾连起来,以期探讨国家、社会如何影响民众的日常生活,并从中揭示出宏观视野下难以揭示的面相。其中,日常的经济行为,则是实现这一目标的切入点之一。经济关系是人类交往中最为重要、最为频繁的关系,它的建立因交往主体的身份、职业、社会传统不同而各异。那么,如何将民众的经济关系置入其所在的社会中考察,借以解决一些宏观性的问题呢?美国社会学家马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)认为:“对这一(由经济和政治变迁所带来影响的)机制最重要却是最少分析的一个,就是这种经济、政治的变迁对嵌入(embed)经济生活中的社会关系的影响。如果事实确实如此,那么若没有对这些社会关系给予充分的理解,在宏观水平和微观水平的理论之间,就无法建立起恰当的联系。”(50)Mark Granovetter,“Econormic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology ,Vol.91,No.3(Nov. 1985), pp.506-507.显然,在他看来,若要将微观和宏观切实有效地建立起来,必须对经济生活中的社会关系予以充分的理解。刘永华认为,通过对以个人或家庭为核心的人际网络的探讨,“有可能考察不同社会关系在个人或家庭社会生活中扮演的角色及记账者对不同社会群体的参与,在一定程度上打通微观层次与中观层次,从微观层面观察中观社会组织的构成方式与运作机制,在此基础上与以往从中观群体切入进行的社会史研究展开对话,补充、修正、深化以往基于中观群体研究得出的认识”(51)刘永华:《排日账与19世纪徽州乡村社会研究——兼谈明清社会史研究的方法与史料》,《学术月刊》2018年第4期。。在此,他指出了如何利用排日账这类民间文献,来弥补借助“宗族”这类中观群体研究乡村社会史的不足。本文正是在上述学术理念下的实证性研究。

本文所讨论的胡家,生活于晚清徽州的小山村内。徽州被学界称之为典型的宗族社会,其社会关系必然与之密切相关。然而,宗族在多大程度上对他们的日常生活尤其是经济生活带来影响呢?笔者曾对胡家生活中与之发生联系的各类宗族、社会组织进行过统计,发现33年间联系最多的是村中三个机构:义田米局、庆余粮局和长丰粮局。三者皆是大米机构,体现了徽州地区缺米的事实。因此,他们之间联系的原因大多是大米的买卖和借贷,主要满足胡家的粮食需求,类型较为单一。以联系次数最多的义田米局为例,33年中共计联系451次,其中大米买卖、借贷以及换钱联系多达343次,占绝大部分。(52)董乾坤:《徽州宗族组织在个人日常生活中的管理及其意义——以徽州胡廷卿账簿为核心》,常建华、夏炎主编:《日常生活视野下的中国宗族》,科学出版社,2019年,第228、241页。而与胡家建立经济联系的个人则要丰富得多。胡兆瑞一家仅19年间,即联系多达530次,类型涵盖胡家生活的各个方面。再结合族谱资料,可以看出,在胡家经济网络的形成中,与其在血缘上远近不同的人群所起的作用并不相同。在日常生活中,给胡家带来重要影响的仅是五服以内的本家。因此,我们有必要对“徽州是典型的宗族社会”这一概括作进一步的分析。

总之,通过对胡家经济网络的探讨,为我们深入探讨宗族、家族、五服这类的社会关系在个人或家庭经济生活中的意义,提供了一个生动的个案。当然,这一个案在多大程度上具有普遍意义,尚需结合其他个案作进一步探讨。