《世本》楚帝系逆溯之风的出土战国文献印证

原 昊

《世本》是一部编纂于战国至西汉时期的谱牒类史书,该书以记录帝王、诸侯及卿大夫世系为主,辅之以记录氏姓、居处等,主体部分成书于战国时期。作为谱牒类史书的源头,《世本》中的世系材料自然成为该书的主体,从时代及国别角度,又可大体分为五帝世系、夏世系、商世系、周世系、诸侯世系及卿大夫世系。《世本》中的楚世系相关材料,对《史记·楚世家》的编纂影响较大,但与《史记·楚世家》完整流传至今的境遇有所不同,基于较为复杂的原因,《世本》大约在南宋亡佚,而该书中楚世系的相关内容,也仅能从清代辑佚学家的辑本中得见。同时,需要注意的是,《世本》楚世系材料散见于各篇之中,故而以不同的体例、方式和面貌出现,又因为现今所依据的是辑本材料,所展现出的楚世系更显零散。今依清儒茆泮林辑本,参校其他六家清儒辑本,核之传世文献及出土战国文献,尝试对《世本》楚帝系传说做相关梳理和释证,以求方家指正。

一、远追颛顼:《世本》楚先祖传说时代的帝系追溯

楚人对其远祖的追溯,最著名的当属屈原在《离骚》开篇所言“帝高阳之苗裔兮”,东汉王逸注曰:

高阳,颛顼有天下之号也。《帝系》曰:“颛顼娶于腾隍氏女而生老僮,是为楚先。”其后熊绎事周成王,封为楚子,居于丹阳。周幽王时,生若敖,奄征南海,北至江、汉。其孙武王求尊爵于周,周不与,遂僭号称王。始都于郢,是时生子瑕,受屈为客卿,因以为氏。屈原自道本与君共祖,俱出颛顼胤末之子孙,是恩深而义厚也。(1)洪兴祖:《楚辞补注》卷一《离骚经章句》,中华书局,1983年,第3页。

王逸注文中有两则重要的信息,一是高阳即为颛顼,二是《帝系》记载颛顼为楚先祖。高阳即为颛顼,其他典籍也有载录。《世本》曰:“昌意生高阳,是为帝颛顼。”(2)《世本八种》,茆泮林辑本卷一《帝王世本》,中华书局,2008年,第8页。《大戴礼记·帝系》记载大致相同:“黄帝产昌意,昌意产高阳,是为帝颛顼。”(3)方向东:《大戴礼记汇校集解》卷七《帝系》,中华书局,2008年,第737页。《史记》则径直称“帝颛顼高阳者,黄帝之孙昌意之子也”,“楚之先祖出自帝高阳颛顼”。(4)司马迁:《史记》卷一《五帝本纪》、卷四十《楚世家》,中华书局,2013年,第14、2039页。《今本竹书纪年》也径直称作“帝颛顼高阳氏”(5)王国维:《今本竹书纪年疏证》,方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社,2005年,第205页。。上博简《武王践阼》开篇即言楚武王向师尚父求教远祖的治国之道是否传承至今:“[武]王问于师尚父曰:不知黄帝、颛顼、尧、舜之道在乎?”(6)俞绍宏:《上海博物馆藏楚简校注·武王践阼》,中国社会科学出版社,2016年,第552页。楚武王问及黄帝、颛顼、尧和舜四位,这并非随口列举传说时期的帝王,而是源自一固有说法,这可从《大戴礼记·帝系》和《国语·鲁语》黄帝、颛顼、尧、舜的世系传承找到依据:

黄帝产玄嚣,玄嚣产蟜极,蟜极产高辛,是为帝喾。帝喾产放勋,是为帝尧。黄帝产昌意,昌意产高阳,是为帝颛顼。颛顼产穷蝉,穷蝉产敬康,敬康产句芒,句芒产蟜牛,蟜牛产瞽叟,瞽叟产重华,是为帝舜。(7)方向东:《大戴礼记汇校集解》卷七《帝系》,中华书局,2008年,第737页。

有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜。(8)上海师范大学古籍整理研究所校点:《国语》卷四《鲁语上》,上海古籍出版社,1998年,第166页。

李零提出现存文献讲帝系的“五帝”,有黄帝系统的五帝说和少皞系统的五帝说,而前者为周帝系所采用。李先生形象生动地论述说:

《帝系》《鲁语上》所述五帝,黄帝在谱系顶端,下分两系,帝喾和尧是一系,颛顼和舜是一系。唐、商、周出帝喾系,虞、夏、楚出颛顼系。这种谱系,如果在庙堂上摆神主牌位,黄帝南面,端居上位,其它人以他的面向定左右,则左颛顼右帝喾,右尧左舜,左夏右商,右周左楚,很像周人的昭穆制。(9)李零:《帝系、族姓的历史还原——读徐旭生〈中国古史的传说时代〉》,《文史》2017年第3辑。

李先生的论断生动而贴切,以此考察《武王践阼》简文开篇,楚武王所问传说时期黄帝、颛顼、尧和舜四个远祖并非随意而问,而源于楚正处于此五帝系统之中,故而发问。究其原因,大略有二:其一是楚武王居于江汉,其所处地理位置在中原地带,而且离周最近;其二是因为《史记·楚世家》明言楚祖“鬻熊子事文王”,即以臣子之身份侍奉周文王。如此,则处于周系五帝系统之中的楚人,论及黄帝、颛顼、尧和舜就再正常不过了。

其他典籍中也有高阳为颛顼的侧证,如《墨子·非攻下》曰:“高阳乃命禹于玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗。”(10)孙诒让:《墨子间诂》卷五《非攻下》,中华书局,2001年,第146-147页。《庄子·大宗师》曰:“颛顼得之,以处玄宫。”(11)王先谦:《庄子集解》卷二《大宗师》,中华书局,1987年,第60页。另外,《汉书·律历志》引西汉刘歆《世经》也称“(颛顼帝)天下号曰高阳氏”(12)班固:《汉书》卷二十一《律历志下》,中华书局,1962年,第1013页。。基于高阳、颛顼与玄宫的密切关系,“从这两件互不相谋的史料来看,更可以证明颛顼之为高阳氏,毫无疑问”(13)徐旭生:《中国古史的传说时代》,广西师范大学出版社,2003年,第98页。。另外,《山海经·大荒西经》记载“颛顼生老童”(14)郭璞注:《宋本山海经》卷十六《大荒西经》,国家图书馆出版社,2017年,第228-229页。,《风俗通义·皇霸》也将楚祖追溯至颛顼:“楚之先,出自帝颛顼。”(15)应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》卷一《皇霸》,中华书局,1981年,第28页。先秦两汉典籍中以“出自”作为世系追溯的常例,而追溯的上限通常延伸至古史传说时期:

秦之先曰柏益,出自帝颛顼。(16)班固:《汉书》卷二十八《地理志下》,中华书局,1962年,第1641页。

惟王氏,虞帝之后也,出自帝喾;刘氏,尧之后也,出自颛顼。(17)班固:《汉书》卷九十九《王莽传》,中华书局,1962年,第4105页。

汉帝本系,出自唐帝。(18)班固:《汉书》卷一《高帝纪》,中华书局,1962年,第81页。

已姓,出自少皞。(19)《世本八种》,茆泮林辑本卷四《氏姓篇》,中华书局,2008年,第59页。

还有一点特别值得注意,就是楚祖世系观念的来源,李零提出“楚的族源传说来源于楚人自己的祭祀系统,而并非后人杜撰”(24)李零:《楚国族源、世系的文字学证明》,李零:《待兔轩文存·读史卷》,广西师范大学出版社,2011年,第194页。,这是很有价值的论断。以此观点来看,楚族远祖帝系追溯至颛顼,并非楚人一定能提供清晰的世系传承链条,而是在追忆部族历史之时,或记录远古史事之时,都习惯性地将远祖追溯至高阳颛顼,这种对传说时期古帝的近似高攀和依附,有如马克思论及古代希腊“真正的氏族”以及反映在神话世界的“幻想的谱系”(25)《马克思恩格斯全集》编委会:《马克思恩格斯全集》第45卷,人民文学出版社,1985年,第504页。,结合战国时期大一统造神运动的勃兴与扩散,可以推测以高阳颛顼为楚人远祖的说法不会早于战国时期。同时,司马迁在《楚世家》中明言“楚之先祖出自帝高阳颛顼”,应有当时的文献依据,至少有在当时流传较广的世系话题依据,而且司马迁回顾司马氏世系的源远流长,远溯至唐虞之际的重黎氏,且上溯的源头即颛顼。对此,《太史公自序》中这样写道:

昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重黎之后,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其后也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。(26)司马迁:《史记》卷一百三十《太史公自序》,中华书局,2013年,第3989页。

如此,“司马氏与楚远祖同源,为颛顼之后裔……从屈原到司马迁,追祖溯源,均标示为古代名贤之后以自重,激发志气,这是古人树立自信心的必要条件。在这个意义上,对于古代传说的史影,既不可否定其无,亦不可全信其有”(27)张大可:《司马迁评传》,南京大学出版社,1994年,第15页。,这个评价还是客观公允的。

依据现有文献,并未见楚人在祭祀活动中直接对远祖颛顼的祭祀,“通过对望山、包山和新蔡等几批楚国祭祷简文的考察,可以得出一个印象,即楚人祭祀的最高远的先祖,应该是老童。从前已引及的《左传·僖公二十六年》‘夔子不祀祝融和鬻熊,楚人让之’来看,这种情况并非偶然,只能说明楚人或与楚同族的人也并没有祭祀颛顼的习惯”(28)郭永秉:《帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究》,北京大学出版社,2008年,第200页。。颛顼在楚国先祖世系中占有靠前的位置,应与战国时期大一统观念的形成有关,但颛顼与老童等楚先祖的情况并不相同,特别是在楚人的祭祀活动中,最习惯的祭祀对象仍是老童、祝融、鬻熊的“楚先”。对此,郭永秉归纳说:“楚人只祭祀老童以下的祖先,恐怕至少可以说明,战国以后,即使颛顼在楚国先祖世系中确有一个位置,但他和老童以下的楚先祖是有所区别的。”(29)郭永秉:《帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究》,北京大学出版社,2008年,第200页。

远溯颛顼之后,《世本》记述的楚祖为老童。《世本》辑本老童之载有二说:

关于颛顼生老童,前引王逸《楚辞章句》也称:“《帝系》曰:‘颛顼娶于腾隍氏女而生老僮,是为楚先。’”清儒雷学淇在《世本》校辑本中加注按语,提出一个值得注意的观点:“《汉志》、王(逸)注所引《帝系》文,与《戴记》多不合,盖即《世本·帝系》也。”(30)《世本八种》,雷学淇辑本卷一《帝系》,中华书局,2008年,第3页。今传本《大戴礼记·帝系》有相似记载:“颛顼娶于滕氏,滕氏奔之子,谓之女禄氏,产老童。”(31)方向东:《大戴礼记汇校集解》卷七《帝系》,中华书局,2008年,第737页。关于《世本》“滕坟”与《大戴礼记》“滕奔”之别,雷学淇论述到:

字书无“坟”字。王逸《楚词章句》引《帝系》作“颛顼娶于滕隍奔氏女而生老僮”,《戴记》云:“颛顼娶于滕奔氏”,《路史注》又谓“一作滕湟”。淇谓“隍”字衍文,“坟”字当是“贲”字之讹。“贲”与“奔”、“坟”皆通,《夏小正》云“元驹贲”,《周官》有“虎贲氏”、“旅贲氏”,字之音义,与“奔”皆合。故《御览》《路史》引作“滕奔”。《谷梁传》曰:“覆酒于地,地贲。”注释“贲”为沸起,是“贲”又与“坟”通矣。郭氏所见《帝系》,必作“坟”字,后之钞录者,讹作“坟”,《左传·宣公二年疏》所谓《世本》转写多误也。胜奔、腾奔,皆“滕贲”之别。(32)《世本八种》,雷学淇辑本卷一《帝系》,中华书局,2008年,第5页。

《世本》“高阳生称,称生卷章”的记载中,涉及两代先祖“称”及“卷章”。先看卷章,《史记·楚世家》“高阳生称,称生卷章”的记载与《世本》完全相同,《集解》:“徐广曰:‘《世本》云老童生重黎及吴回。’谯周曰:‘老童即卷章’。”《索隐》:“卷章名老童,故《系本》云‘老童生重黎’。”(34)司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,中华书局,2013年,第2039页。包山、望山、葛陵楚简多见老童之名,兹以宽式释文略举几例(35)陈伟:《楚人祷祠记录中的人鬼系统以及相关问题》,陈伟:《新出楚简研读》,武汉大学出版社,2010年,第103-132页;朱德熙、裘锡圭、李家浩:《望山一、二号墓竹简释文与考释》,湖北省文物考古所编:《江陵望山沙冢楚墓》,文物出版社,1996年,第272-273页;贾连敏:《新蔡竹简中的楚先祖名》,《华学》编辑委员会编:《华学》(第七辑),中山大学出版社,2004年,第150-155页;刘信芳:《楚系简帛释例》,安徽大学出版社,2011年,第321-330页;陈伟等:《楚地出土战国简册[十四种]》,经济科学出版社,2009年,第271-286页。:

1.包山简:

与祷楚先老僮、祝融、鬻熊,各一牂(包山216、217)。

2.望山简:

3.葛陵简:

举祷楚先老童、祝融、鬻熊各两牂(葛陵甲三188、197)。

是日就祷楚先老童、祝(葛陵甲三268)。

有敚见于司命、老童、祝融、穴熊(葛陵乙一22)。

据上述楚简,学界普遍认为传世文献中“卷章”应为“老童”之讹,属于形近而讹,并非名和字号的关系,这无疑是正确的。如此,则《世本》辑本中两则“老童”史料,便剩下了老童与颛顼的关系问题,或为颛顼→老童的直接传承,或为颛顼→称→老童的传承,两种情况也各有文献印证,前者又见于《大戴礼记·帝系》和《山海经·大荒西经》,后者又见于《史记·楚世家》。对于颛顼与老童是否直接传承,文献记载多端,正是战国至西汉传说纷繁复杂情况的真实写照,而且对于颛顼生老童,不能径直认为二人为父子关系,颛顼生称、称生老童,也不能径直认为颛顼与老童为祖孙关系,否则便会出现世系稀少但时代久远的矛盾,而且依据其他文献,也存在“颛顼有子曰黎”(《左传·昭公二十九年》)等其他说法,萧兵有列表比较,并认为“上古史多是层叠地累积成功的,祖系也往往由简入繁,人物也常常从少变多”(36)萧兵:《楚辞与神话》,江苏古籍出版社,1986年,第220-223页。,这是基于材料多端难以辩驳清楚,甚至无法得出唯一结论的公允之见。从上引包山、望山及葛陵等楚简记载,老童常被楚人作为先祖与祝融、穴熊等共同受祭,且在先祖系统中辈分较高,甚至被认为是“楚人祭祀的最高远的先祖”(37)郭永秉:《帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究》,北京大学出版社,2008年,第200页。,但因老童并没有过多丰功伟绩,故没有充分的记载,影响力自然也不够巨大。对于颛顼和老童的关系,相较于《山海经》《大戴礼记》与《史记》的两种不同记载,我们倾向颛顼→老童的直接传承。另外,根据黄德宽的文章,安徽大学藏战国竹简第一组楚史类文献材料初步整理的结果,“楚早期世系为帝颛顼生老童,是为楚先”(38)黄德宽:《安徽大学藏战国竹简概述》,《文物》2017年第9期。,也是出土楚简对《世本》《山海经》和《大戴礼记》记载的有力印证。

其实,进行反向推演,按照《世本·帝系》记载,楚先祖老童之前是颛顼,颛顼为黄帝之孙。如此,便可察觉到传说时期的楚先祖世系传承为:黄帝→昌意→颛顼→老童,而考察传世文献《世本》《大戴礼记》《史记》《汉书》的记载正是如此。我们认为,这一世系传承说法的文献源头,应是《世本·帝系》及《大戴礼记·帝系》的世系材料,后在司马迁编纂《史记·楚世家》时被采纳,后又被《汉书·古今人表》所沿袭。既然黄帝、颛顼和老童为传说时期带有神性特征的楚先祖,自然应关注其神性特征。在战国重新梳理神祇运动的热浪下,天下共同尊奉的黄帝统摄一切,黄帝自然成为了共有的至上神。对于楚人,其自称高阳之苗裔,远追颛顼,所以颛顼成为其宗主神。老童、祝融、穴熊等则为传说时期的始祖神,或曰祖先神,属于人鬼系统,但在祭祀活动中被尊奉为神,成为楚人崇拜、祭祀和祷告的对象。

老童之后,《世本》述及楚先祖重黎及吴回。《世本》关于老童之子两载:

老童娶于根水氏,谓之骄福,生重及黎。(39)郭璞注:《宋本山海经》卷十六《大荒西经》,国家图书馆出版社,2017年,第231页。

老童生重黎及吴回。(40)司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,中华书局,2013年,第2039页。

从楚先祖世系的角度讲,该段世系为:老童→重、黎、吴回。对于老童之子“重黎、吴回”,或以为是两人、三人(41)顾颉刚、刘起釪:《尚书校释译论》,中华书局,2005年,第1950-1955页。,甚至四人(42)长沙子弹库出土战国楚帛书中有伏羲娶女填是生四子之说,安志敏、陈公柔在《长沙战国缯书及其相关问题》(《文物》1963年第9期)一文中将“女填”释为“女童”,认为即“老童”。学界多依据上古神话记载,以女填为女娲,此处安、陈二位先生的观点仅备一说。,看法不一。源起于“重黎”多见于《尚书·吕刑》《国语·楚语》等文献,争论的焦点是“重黎”是一人还是二人,未见“吴回”为二人的说法。新材料的发现改变了此问题的认识,根据黄德宽的介绍,安徽大学藏战国竹简中记载老童生重及黎、吴及韦(回)。黄先生认为,简文明确讲了老童所生有四子,而且简文作者为了防止将四子误为两人,特意用了两个“及”字。苏建洲运用巫雪如《从若干字词用法谈清华简〈系年〉的作者及文本构成》的研究思路,对“及”字进行分析,认为简文“连接词用‘及’而不是战国中晚期楚简常用的连接词‘与’,表示这批材料有较早的来源,属于早期史料”(43)苏建洲:《读安大简“楚史类”竹简的几点启示》,简帛网,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2919,发表时间:2017年10月13日;浏览时间:2018年8月1日。。抛开难以理清头绪的诸多文献,单独考察《世本》的记载,《世本》言“老童生重及黎”,可知重黎为二人,又言“老童生重黎及吴回”,如此文例,也不能排除吴回为二人的可能,而且《史记·楚世家》明言:“帝喾命(重黎)曰祝融。共工氏作乱,帝喾使重黎诛之而不尽。帝乃以庚寅日诛重黎,而以其弟吴回为重黎后,复居火正,为祝融。”(44)司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,中华书局,2013年,第2039页。既然吴回接替重黎,而重黎为二人,那吴回为二人也不难理解了。

二、近溯季连:《世本》楚先祖直系苗裔的钩沉系联

“三楚先”或为老童、祝融与鬻熊,或为老童、祝融与穴熊,而据学者研究,鬻熊与穴熊为同一人(45)黄锡全:《楚简中的酓酓与酓穴酓再议》,黄锡全:《古文字与古货币文集》,文物出版社,2009年,第461-465页;李学勤:《论清华简〈楚居〉中的古史传说》,《中国史研究》2011年第1期。,那么“三楚先”这一名词为楚三位祖先的确指,即老童、祝融与鬻熊。既然“三楚先”这一名词有限定,自然不能包括所有楚先祖,但学者们认定“三楚先”中不包括楚祖季连。季连作为重要的楚祖,在《世本》中当然有明确的记载,即为著名的“陆终六子”,此处先将完整叙述过录如下:

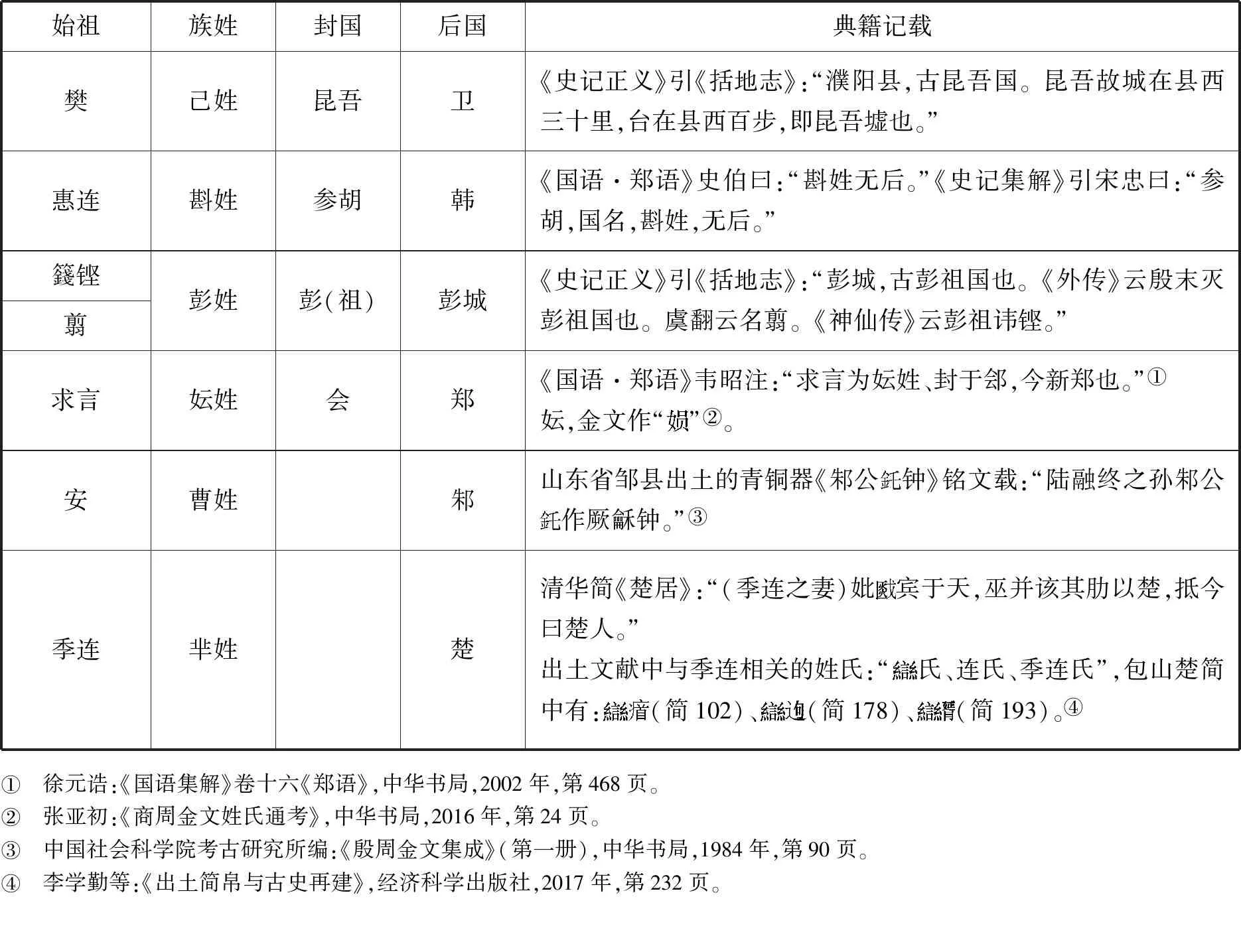

陆终娶鬼方氏之妹,谓之女隤,是生六子。孕三年,启其左胁,三人出焉,破其右胁,三人出焉。其一曰樊,是为昆吾。昆吾者,卫是也。二曰惠连,是为参胡。参胡者,韩是也。三曰籛铿,是为彭祖。彭祖者,彭城是也。四曰求言,是为会人。会人者,郑是也。其五曰安,是为曹姓。曹姓者,邾是也。六曰季连,是为芈姓。季连者,楚是也。(46)《世本八种》,茆泮林辑本,商务印书馆,1957年,第9-10页。

本段记述共计120字,在《世本》中属于为数不多的长文(47)除此之外,《世本·氏姓篇》“郑氏”部分收录一段303字的叙事内容,记载巴人在原始时期最早的部族首领廪君的事迹传说,“廪君之先,故出巫诞”。廪君传说最早见诸典籍,即为《世本·氏姓篇》。《后汉书·南蛮西南夷列传》引廪君故事,李贤注云“以上见《世本》”。他书如《古今姓氏书辨证·十二》引略同,《太平御览》卷三十七和卷九四四、《事类赋·舟赋》《水经注》《晋书·李特李流载记》注皆散引其文。,在《帝系篇》的“陆终六子”处完整记录,同时茆泮林辑本在《帝系篇》的“楚”部分,又引本段首句“陆终娶鬼方氏之妹,谓之女隤,是生六子”及末句“六曰季连,是为芈姓。季连者,楚是也”。这段文字在《大戴礼记·帝系》中的记载与《世本》大体相似,但多记前后三代世系“吴回氏产陆终”“季连产什祖氏,什祖氏产内熊”(48)方向东:《大戴礼记汇校集解》卷七《帝系》,中华书局,2008年,第737页。。《史记·楚世家》的记载也与《大戴礼记·帝系》基本相似,“什祖”作“附沮”,并交代“昆吾氏,夏之时尝为侯伯,桀之时汤灭之。彭祖氏,殷之时尝为侯伯,殷之末世灭彭祖氏”(49)司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,中华书局,2013年,第2040页。。

综观这段120字史料,总体感觉明显有感生神话编排之嫌,其特征是作为六个氏族分支祖先的六子均同出一源,而且其诞生情状明显被神话化。陆终生子被神话化的方式有两种:其一,孕三年生子;其二,启胁生六子。先看神话化方式其一的“孕三年”生子。怀孕三年的时间跨度,不但与现代科学观念不符,而且其用意也并非单纯强调孕育时间之长,而在于强调其怀孕过程不同于凡人,上博简《子羔》中记载了两则怀孕三年而生子之事:

陆终所生六子情况,结合《世本》《史记》《国语》等文献列表如下:

表2 陆终所生六子情况

另外,在陆终六子的记述中,从一至六的排列顺序为樊、惠连、籛铿、求言、安及季连,这种排列固然有虚妄编排的神话味道,但至少是在楚人中流传较广的说法,且也应有一定的依据。我们认为,排列顺序的依据是楚人族姓的地位和时代。将陆终六子以族姓还原,为己姓、董姓、彭姓、妘姓、曹姓和芈姓。李零敏锐地察觉到这个问题:“己姓地位最高,因为昆吾氏夏代有名的古国,出名最早,支庶也最多。彭姓其次,因为彭祖氏是商代有名的古国,出名也较早。秃姓、妘姓、曹姓、芈姓,出名较晚,有的甚至亡国无后。”(60)李零:《楚国族源、世系的文字学证明》,李零:《待兔轩文存·读史卷》,广西师范大学出版社,2011年,第194页。李先生所言极是。从表面上看,《世本·帝系》说的是作为始祖的陆终六子,其各自的氏族名号、后世分支与故墟封国,其叙述思路是某祖是长子,其名号、故墟、封国为何,某祖是次子,某祖是末子等等。而其实质是将六个族姓共同依附于陆终这一祖先,李零曾高屋建瓴地提出一个观点:“族姓不是从帝系分衍,相反,帝系是族姓的整合……帝系,旧说是族姓源头,现在考虑,恐怕相反,它应是周初封建、并夏、商古国,以姬姓为中心,串连其他族姓,整合而成的一种谱系,体现‘天下一家’的概念。”(61)李零:《帝系、族姓的历史还原——读徐旭生〈中国古史的传说时代〉》,《文史》2017年第3辑。这一观点对“陆终六子”问题极有启发,陆终六子传说的缔造,最初应正是将六个族姓的始祖按照族姓情况,有意整合在一起,随后依附于陆终名下,最终实现由族姓整合而成的帝系。而这种传说自缔造之后便流传延续,《左传·昭公十二年》所记楚灵王之语“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”(62)李学勤主编:《十三经注疏·春秋左传正义》卷四十五,北京大学出版社,1999年,第1305页。,正是楚人对祝融八姓、陆终六子等帝系传说认同的明证。

还有一个重要问题,即陆终是否是祝融。关于祝融,依现有《世本》辑本,未见其前后世系的单独记述,但《世本·氏姓篇》记载了三则祝融之后:

昆吾,古己姓国,夏时诸侯伯祝融氏之后。

偪阳,妘姓,是祝融之孙,陆终第四子求言之后。

融氏,祝融之后,又复姓融夷氏,祝融后董父之胤,以融夷为氏。(63)《世本八种》,茆泮林辑本卷四《氏姓篇》,中华书局,2008年,第63、64、90页。

融氏、融夷氏显然是祝融之后,而己姓昆吾、妘姓偪阳均为陆终之后,由此,学者们关于陆终与祝融为一人的说法是成立的。(64)郭沫若:《金文所无考》,郭沫若:《金文丛考》,人民出版社,1954年,第54-55页;童书业:《读春秋邾国彝铭因论邾之盛衰》,童书业:《童书业史籍考证论集》,中华书局,2005年,第425页。同样,据安大简整理者所言,黎氏即祝融,生六子者就是祝融黎,文献中的陆终当是祝融之误。在未见安大简真容的情况下,我们有两点推断:其一,陆终与祝融应是一人,但未必能断言陆终为祝融的误用,应为当时流传的另一说法;其二,祝融黎与祝融吴、祝融回都应存在。祝融的名字较为特别,并非单纯的名字,而有族号及职官的味道,从上引《史记·楚世家》所言吴回接替黎作为祝融可见一斑。《潜夫论·志氏姓》中提出“夫黎,颛顼氏裔子吴回也”(65)王符:《潜夫论》卷九《志氏姓》,程荣纂辑:《汉魏丛书》,吉林大学出版社,1992年,第544页。,认为黎与吴回为一人,其实更为准确地说,应是黎与吴及回都号祝融,而并非黎与吴回为一人。我们赞成祝融→季连世系的直线传承,即生季连(穴熊、鬻熊)的就是祝融,但“祝融”未必一定仅“黎”一人,上引《史记·楚世家》中记载吴回“复居火正,为祝融”,可见也应存在祝融吴、祝融韦(回)。进一步讲,《世本》的“陆终六子”即“祝融六子”,但“陆终”应是祝融吴或祝融回,而非祝融黎,对安大简整理者所言“生六子者为祝融黎”,暂且存疑。

接下来考察季连情况。季连作为重量级的楚先祖,从清华简《楚居》中可清楚得见,《楚居》以季连为该篇世系、居处、迁徙等叙述的起点:

季连一支没有继位,楚的大位赖鬻熊一支得以传延。对楚的后人来说,与鬻熊有血亲关系,是鬻熊的直系亲属……很清楚,在楚人心中,所谓“楚人”是鬻熊和妣生养出来的。因此,无论从血缘的角度看,还是从传说的角度看,鬻熊进入三楚先的序列,理由都很充分的。相反,季连因为属于旁系,与后代楚人没有直接的血缘关系……说到底,三楚先属于祀典系统的概念,祀典重视的是血亲关系,这应是在季连和鬻熊兄弟俩中鬻熊入选季连出局的根本原因。(68)赵平安:《“三楚先”何以不包括季连》,赵平安:《新出简帛与古文字古文献研究续集》,商务印书馆,2018年,第257-258页。

融乃使人下请季连,求之弗得。见人在穴中,问之不言,以火爨其穴,乃惧,告曰:“酓(熊)。”(使人告融)融曰:“是穴之熊也。”乃遂名之曰穴酓(熊),是为荆王。(69)黄德宽:《安徽大学藏战国竹简概述》,《文物》2017年第9期。

这段简文记载,不但使人们清楚认识到季连即穴熊,而且也得知祝融因季连身处洞穴中,遂称其为穴熊。安大简中还记载穴熊生熊鹿(丽),穴熊终,熊鹿(丽)立。这样便与《楚居》穴熊→熊丽世系以及《史记·楚世家》鬻熊→熊丽世系的记载相吻合了。安大简关于楚先祖以及熊丽至惠王时期重大历史事件的记载,数量多达300余支,如此重要的楚国官修史书的发现,期待能早日出版,以帮助学界了解楚先逸史的更多细节。

根据传世及出土文献,有两点较为清晰:其一,“季连”以他名而位列“三楚先”。从楚简中得知,战国时期楚人祭祀系统中,较为固定的或约定俗成的神祇组合即为老童、祝融和鬻熊,根据《楚居》可以大体推断鬻熊与穴熊为同一人,根据安大简现公布的相关信息,又得知季连与穴熊为同一人。如此,则战国时期“三楚先”称谓的指代较为明确,而季连并非没有位列“三楚先”,只是以另一个称谓“穴熊”而位列“三楚先”而已。结合《左传·僖公二十六年》“夔子不祀祝融与鬻熊,楚人让之”(70)李学勤主编:《十三经注疏·春秋左传正义》卷十六,北京大学出版社,1999年,第432页。等文献记载可知,春秋时期“三楚先”的称谓已较为纯粹。其二,“附沮”一世应属讹误或另说。季连与穴熊应为一人,则《史记·楚世家》“季连生附沮,附沮生穴熊”、《大戴礼记·帝系》“季连产什(付)祖氏,什(付)祖氏产内(穴)熊”的记载,认为季连→附沮→穴熊是祖→父→孙的直线传承,或存在一定讹误,或属于战国至西汉时期关于楚先祖传说的另一种版本。

另外,穴熊在安大简中被称为“荆王”,这也是一则新内容,据陈伟统计,楚简中对“荆王”的祷词仅见四例:

与祷荆王,自熊丽以就武王,五牛、五豕。

赛祷于荆王以逾顺至文王以逾。

荆王、文王以逾至文君。

按照竹简文例,“荆王”即指从熊丽至武王的楚先公,而自楚文王及其后的楚王则为楚国先王。虽然安大简明言穴熊为荆王之始,但据现有材料可以归纳楚人祭祀系统中的三个序列:第一序列为“三楚先”,即楚直系远祖,为老童、祝融和穴熊(即鬻熊、季连);第二序列为“荆王”,即楚直系先公,为熊丽到楚武王的楚王(72)虽然安大简中称穴熊为荆王,但据包山246简文,荆王应并非穴熊的特定称谓,而是熊丽至武王的合称。刘信芳对“荆王”一词下限界定为楚武王,是正确的(参见刘信芳:《楚系简帛释例》,安徽大学出版社,2011年,第329页)。但在祭祀系统中“荆王”一词的上限,我们认为应遵从包山楚简之说,以熊丽为起点。;第三序列为“文王以就”(73)陈伟:《新出楚简研读》,武汉大学出版社,2010年,第124页。,即楚直系先王,从文王直到祭祀所在时段的楚君。三个序列之中,第一、二序列是固定的,第三序列为动态且可向下延伸的。

三、从“熊渠封三子”到“考烈王完”:楚世系的构建与凝结

《世本》楚世系记述“熊渠封三子”:

熊渠立其长子庸为句袒王,熊渠封其中子红为鄂王,少子疵为就章王。(81)《世本八种》,茆泮林辑本卷二《诸侯世本》,中华书局,2008年,第27页。

∣

熊杨—熊渠

∣

∣

∣

另外,《世本》“熊渠封三子”之说除了在世系问题上存在讹误之外,还存在一定分封问题上的不合理。对此,郑威提出三点质疑:其一,楚君称王自楚武王熊通开始,熊渠封子为王之说令人费解;其二,楚武王熊通之前的楚君称“敖”,父为敖、子为王,不甚合理;其三,其他典籍所载楚人对先祖的追记未言及此事。(90)郑威:《〈史记·楚世家〉熊渠封三子史料性质小考》,《江汉考古》2011年第1期。我们认为,此“王”不能当作熊通等楚王之“王”,而应视为对三子的一种尊称,司马迁在《楚世家》所记楚熊渠“我蛮夷也,不与中国之号谥”之语,连同后文“熊渠畏其伐楚,亦去其王”的说法应结合了太史公自己的理解。日本学者吉本道雅认为“鄂王”的“王”实际上原本有可能是作为神号的“王”,熊渠及其三子的一些传说可能大多形成于战国后期,《帝系》将这些孤立地存在于各地的神话、祭祀现象体系化(91)[日]吉本道雅:《中国先秦史の研究》,京都大学学术出版会,2005年,第320-322页。,这些观点是正确的。其实,“熊渠封三子”与上文所论“陆终六子”之说的缔造思维相似,即将三个族姓有意整合在一起,随后依附于熊渠名下,最终实现由族姓整合而成的帝系。这个过程在战国时期进行并记录在《世本》之中,只是在整合的过程中,发生了一定史料错误,西汉时期司马迁编纂《史记》,又采录《世本》《帝系》等资料,使得本身存在问题的记载更加纷繁复杂。

对于《史记·楚世家》在史料上存在的错误,《汉书·司马迁传赞》明言:“至于采经摭传,分散数家之事,甚多疏略,或有抵梧。”(92)班固:《汉书》卷六十二《司马迁传》,中华书局,1962年,第2737页。在编纂过程中“由于史料的匮乏和驳杂,司马迁对楚国早期的历史并没有完整清晰的认识,他的记述有明显的‘硬伤’。”(93)赵平安:《“三楚先”何以不包括季连》,赵平安:《新出简帛与古文字古文献研究续集》,商务印书馆,2018年,第257-258页。程苏东将这种情况称之为“失控的文本”,并提出司马迁根据既有文本编纂而成的衍生型文本,“通过各种形式的‘钞撮’,将来源驳杂、功能迥异的各类经传、诸子及谱牒文献‘重写’为语体风格、叙事体例、价值立场大体一致的有序文本。在钞撮的过程中,难免在其文本嫁接处、补缀处或截取处稍存疏漏,在不同程度上留下了一些‘失控的文本’”(94)程苏东:《失控的文本与失语的文学批评——以〈史记〉及其研究史为例》,《中国社会科学》2017年第1期。。程先生虽然语词偏重,但还是较为客观地评述了司马迁所面对的情况,以上文所论颛顼到老童的传承,《世本》便有两种说法,推知太史公编纂史籍之时面对“史记石室金匮之书”(《太史公自序》语),取材的难度着实不小。

上述熊渠至熊延的世系等问题,通过《楚居》等文献的揭示,让人认识到《世本》史料的讹误,以及在《世本》基础上编纂而成的《史记》《汉书》,或因所据史料的讹误,或因文字转写及错简等因素,存在不同典籍互相抵牾、篇章间自相矛盾甚至史料错误等情况,我们需要以更严谨的态度对待。这与《世本》在武王徙郢等问题得到出土文献印证、而充分展现出史料可靠性的情况有别。

《世本》还有三则佚文,现将清儒茆泮林所辑佚文过录如下:

楚武王墓在豫章新息。康王名招。考烈王熊完。(95)《世本八种》,茆泮林辑本卷二《诸侯世本》,中华书局,2008年,第27页。

第一则佚文“楚武王墓在豫章新息”。佚文辑自《史记·楚世家正义》。茆泮林以为《世本》注文,清儒雷学淇也以之为宋衷注,依《世本》文例,应为注文孱入正文之语。

四、余 论

《世本》楚帝系传说相关史料,多能与出土文献相印证。通过对出土文献的释读与研究,学界对《世本》等传世文献有了更为清晰的认识,也感受到其史料的可靠性。李零在1993年便赞许《世本》史料的可靠性:“(楚国西周以前的先公)在简文中是称为‘楚先’,包括老僮、祝融和鬻熊。它可以证明《世本》一书的楚世系最可靠。”(114)李零:《考古发现与神话传说》,李零:《待兔轩文存·读史卷》,广西师范大学出版社,2011年,第48页。郭永秉也有概括:“随着数十年来关于楚祖先世系传说的出土文献的不断发现和发表,学者对于楚先祖世系传说的研究已经有了很大进展。通过学者对出土文献中楚先祖名的考释研究,证明《帝系》等传世文献对楚国自老童以下谱系的记载是比较可靠的……顾颉刚等人对《帝系》楚国世系部分的看法很可能还是比较符合实际的。”(115)郭永秉:《帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究》,北京大学出版社,2008年,第218页。张树国以新出文献考察西周时期楚公逸史的一系列问题,对楚国历史、文学研究极有启发:

司马迁撰写《史记·楚世家》主要依据《帝系》《世本》,因为史料缺佚,只用了850字叙述楚先祖传说从黄帝到楚武王共29位的历史,且多处语焉不详。新出《楚居》叙述从季连开始到武王共25位“先公”,时间、顺序微有差异,大致吻合。这些楚简与《世本》《竹书纪年》《帝系》相对照,证之以金文,说明传世文献是可信的。(116)张树国:《新出文献与楚先逸史及相关文学问题》,张树国:《出土文献与上古历史文学研究——以楚史及屈赋为中心》,人民出版社,2018年,第25页。

上述学者的总结,是运用二重证据法对个案问题进行细致梳理和研究后得出的结论,实属客观公允的评价。出土文献也对《世本》“熊渠封三子”等史料有所纠正,这是更为宝贵的。另外,在部分出土文献中,也有不能对读的材料,如长沙子弹库楚帛书乙篇,“所见神话人物,学者多以为是讲楚的族源传说,但帛书所述,除祝融之外,同《世本》所见楚世系对不上号……我们认为,帛书所述神话根本不是世系传说,而是发明传说。或者更准确地说,是与阴阳术数传统有关的发明传说”(117)李零:《考古发现与神话传说》,李零:《待兔轩文存·读史卷》,广西师范大学出版社,2011年,第54页。。这也提醒研究者,既要重视互相印证的材料,也要重视出土文献的相关属性和具体情况,特别是卜筮祭祷类楚简,所祈祷的神祇范围和种类较为庞大,其民间祭祀的性质,以及叙事的严谨程度,更要注意辨别。

出土文献有助于厘清《世本》一书的面貌,赵平安谈及窥探《世本》面貌的三点感受:一、《世本》是先秦有关史料分门别类的辑集;二、叙述从黄帝开始,至战国末年;三、内容零散,缺乏完整性、系统性和可读性。《楚居》则不同,它的内容是综合的,叙述从楚的芈姓始祖季连开始,完整、系统、可读性强。但《楚居》不是把《(世本·)王侯大夫谱》和《居篇》内容分开,而是把两者结合起来,以楚公楚王的谱系为经,以居处迁徙为纬。(118)赵平安:《〈楚居〉的性质、作者及写作年代》,赵平安:《新出简帛与古文字古文献研究续集》,商务印书馆,2018年,第213页。如果将《楚居》按内容切分,并以《世本》体例,将其世系内容归入《帝系》《王侯大夫谱》,将其居处内容归入《居篇》,将其发明内容归入《作篇》,将其谥号内容归入《谥法》,则也会出现《世本》分类纂辑、缺乏可读性等特征。由此可知,《世本》正是对战国时期各类史料的二次纂辑,其档案谱牒性质的用途,决定其编纂宗旨和方式为框架式的,属于“世”类文献,自然不同于“语”类文献和“说”类文献。

此外,《世本》还有关于“楚”但非世系的内容,如“楚鬻熊居丹阳”“楚武王徙郢”等记述楚之居处,“楚公族子季氏”“楚公子午之后”等记述楚之氏姓,相关问题另撰小文,不在此处探讨。