温阳祛湿通络方治疗特发性膜性肾病临床疗效研究*

河北中医学院

李 洁 马 赟△ 朱晓婷 张亚楠 陈志强△(石家庄 050091)

提要 目的:研究温阳祛湿通络方治疗特发性膜性肾病(IMN)患者的临床疗效。方法:选取符合特发性膜性肾病纳入标准的患者120例,随机分为对照组和治疗组,每组60例。对照组60例予以激素联合环磷酰胺治疗,治疗组60例在对照组基础上加用温阳祛湿通络方口服。2组均于治疗6个月后统计临床疗效,观察对比2组治疗前后血清抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R)、24 h尿蛋白定量(24 h UTP)、血清白蛋白(ALB)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、中医证候积分情况以及不良反应发生情况。结果:治疗6个月后,治疗组总有效率88.3%,对照组总有效率65.0%,治疗组疗效优于对照组(P<0.05);治疗后治疗组血清PLA2R水平低于对照组(P<0.05);治疗后2组24 h UTP均降低(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗后2组血浆ALB均升高(P<0.05),且治疗组高于对照组(P<0.05);治疗后2组TC、TG、LDL-C均降低(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗后治疗组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。结论:温阳祛湿通络方可减轻IMN患者的临床不适症状,减少蛋白尿,升高ALB,调节脂代谢,降低激素和免疫抑制剂带来不良反应的发生率,治疗效果明显。

膜性肾病(MN)是成年人最常见的肾病综合征病理类型之一,其中病因未明者称为特发性膜性肾病(IMN)。近年来,IMN发病率呈上升趋势。[1]2012年改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)指南提出了特发性膜性肾病的西医治疗方法:经过降血压和降低蛋白尿治疗的6个月观察期,尿蛋白仍持续大于4 g/d和超过维持在高于基线水平50%以上,且无下降趋势的患者,推荐初始治疗包括口服和静脉皮质激素(每月交替)及口服烷化剂,疗程6个月。[2]笔者认为IMN的中医病机以脾肾阳虚为本,水湿血瘀为标。并确定了益气温阳、祛湿利水、化瘀通络的基本治疗原则,拟定了温阳祛湿通络方。在临床治疗中,温阳祛湿通络方对IMN患者治疗的综合疗效有所助益,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究共观察120例IMN患者。所有患者均来源于2017年10月至2018年10月河北省中医院肾病科门诊或病房,按照随机数字表法分为2组。对照组60例,男性35例,女性25例,年龄18~70岁,平均年龄(45.23±10.07)岁;治疗组60例,男性38例,女性22例,年龄21~69岁,平均年龄(44.83±10.56)岁。2组一般资料比较差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 西医诊断标准:参照《肾脏病学》[3]以及《KDIGO肾小球肾炎临床实践指南》。[4]

1.2.2 中医诊断标准:参照2002年《中药新药临床研究指导原则》[5]以及2008年中华中医药学会《中医内科常见疾病诊疗指南》。[6]

1.2.3 纳入标准: ⑴年龄18~70岁;⑵排除继发性膜性肾病,并经肾穿刺病理活检诊断为IMN的Ⅰ~Ⅳ期;⑶24 h尿蛋白定量(24 h UTP)4~10 g/d;⑷抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R)阳性;⑸经过6个月的降血压和降低蛋白尿常规治疗,但病情未见好转者;⑹精神意识无异常者;⑺签署知情同意书。

1.2.4 排除标准:⑴孕妇或哺乳期患者;⑵有生育要求的患者;⑶证实有乙肝、结核、肿瘤、自身免疫系统疾病、药物损害等因素的患者;⑷有代谢性疾病如糖尿病、甲状腺功能亢进的患者;⑸正在参与其他干预性临床观察的患者;⑹未签署知情同意书的患者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组:(1)饮食治疗,低盐低脂低蛋白饮食;(2)对症治疗,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)控制血压,以及利尿、抗凝、降脂等对症治疗;(3)免疫治疗,糖皮质激素联合环磷酰胺治疗,口服醋酸泼尼松片,初始剂量60 mg/d,每4周减5 mg;环磷酰胺每月应用1次,每次剂量1.2 g。

1.3.2 治疗组:在对照组治疗的基础上加用温阳祛湿通络方治疗。药物组成:黄芪30 g,当归15 g,川芎12 g,红花10 g,水蛭3 g,藿香10 g,陈皮15 g,白豆蔻10 g,积雪草30 g,炒白术、茯苓、仙灵脾各15 g。随症加减。采用广东一方颗粒剂进行配制,每日1剂,开水冲至200 mL,分早晚2次温服。

2组均治疗6个月后统计临床疗效。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效指标:观察对比2组治疗前和治疗后的血清PLA2R、24 h UTP、血浆白蛋白(ALB)、肌酐(SCr)、尿素氮(BUN)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。

1.4.2 中医证候积分:观察对比2组治疗前和治疗后的中医证候积分情况。中医证候量化评分包括:浮肿、乏力、腰膝痠耎、形寒肢冷、口干口苦、面色黧黑、纳呆、泡沫尿、大便溏泄。依据患者症状的轻重,分为无症状、轻度、中度和重度,依次计分为0、2、4、6分。

1.5 疗效判定 ⑴显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%;⑵有效:中医临床症状、体征好转,证候积分减少≥30%;⑶无效:中医临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少<30%。

2 结果

2.1 2组临床疗效情况 治疗后,对照组总有效率为65.0%,治疗组总有效率为88.3%,治疗组疗效优于对照组,2组比较差异有显著性(P<0.05)。详见表1。

表12组临床疗效情况比较 (例)

注:与对照组比较,*P<0.05。

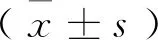

2.2 2组不同时期PLA2R比较 治疗后,治疗组血清PLA2R明显降低,与对照组比较,其差异有显著性(P<0.05)。详见表2。

组别治疗前治疗后对照组199.26±105.58152.56±73.26 治疗组204.33±96.82118.25±62.32*

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.3 2组不同时期24 h UTP和ALB情况比较 治疗后,治疗组与对照组均较治疗前24 h UTP降低、ALB升高,其差异均有显著性(P<0.05);且治疗后治疗组24 h UTP低于对照组(P<0.05)、ALB高于对照组(P<0.05),其差异均有显著性。详见表3。

项目对照组治疗前治疗后治疗组治疗前治疗后24 h UTP/(g·24 h-1)7.93±0.832.28±0.51△7.97±0.811.73±0.29*△ALB/(g·L-1)20.09±1.4131.13±1.42△20.03±1.2736.07±1.06*△

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,*P<0.05。

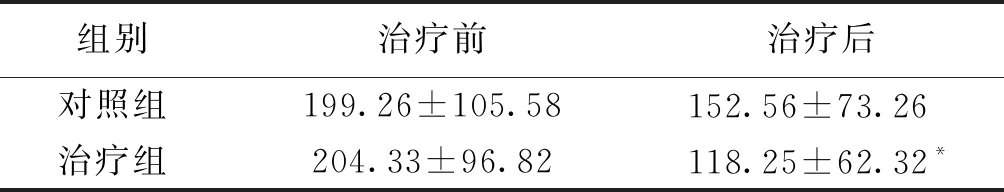

2.4 2组不同时期TC、TG、LDL-C情况比较 治疗后,治疗组与对照组TC、TG、LDL-C较治疗前均降低(P<0.05);且2组间比较,治疗后治疗组TC、TG、LDL-C均低于对照组,其差异有显著性(P<0.05)。详见表4。

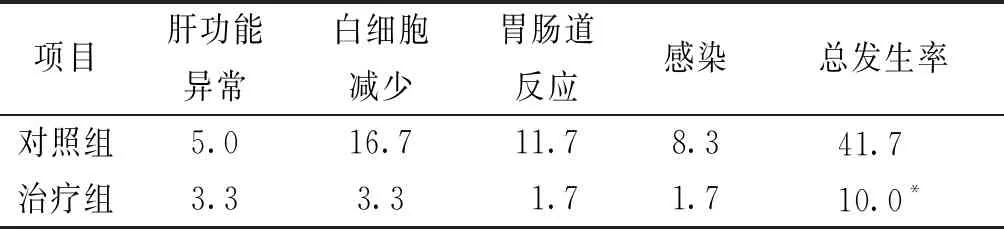

2.5 2组不良反应发生情况 治疗后,对照组不良反应总发生率为41.7%,治疗组不良反应总发生率为10.0%,治疗组明显低于对照组,其差异有显著性(P<0.05)。详见表5。

项目对照组治疗前治疗后治疗组治疗前治疗后TC5.05±1.034.32±1.23△5.01±1.654.03±1.26*△TG2.07±0.971.67±0.47△2.08±1.621.49±0.63*△LDL-C3.81±1.393.29±0.89△3.72±1.232.87±1.03*△

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组比较,*P<0.05。

表52组不良反应发生情况比较 (%)

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

国内外大量研究资料表明,IMN发病率正逐年上涨。西医传统治疗为激素联合免疫抑制剂,但其临床效果不确切,副作用较大,且容易复发。近年来,中医治疗IMN有较好的临床效果,尤其在缓解临床症状,提高激素和免疫抑制剂疗效,减轻西药副作用等方面具有独特的优势。

IMN属于中医“水肿”“尿浊”等疾病的范畴。笔者认为其基本病机为脾肾气阳两虚,水湿瘀血内停。水不自行,赖气以动,脾肾气虚,水液代谢运化失司,蒸腾气化不利,以致水液输布障碍,湿浊弥漫,泛滥于肌肤,发为水肿。湿浊内蕴,损及阳气,以致阳不化气,气不行血,血停成瘀,阻滞经络。经络受阻,湿浊无以排泄,壅塞三焦。三焦为人体元气、水液运行的通路,三焦不通,水行不畅,又形成新的致病因素,如此往复,恶性循环,疾病缠绵难愈。基于笔者对IMN中医基本病机的认识,确定了益气温阳、祛湿利水、化瘀通络的基本治疗原则,拟定了温阳祛湿通络方。方中以黄芪、白术、仙灵脾健脾温肾、益气温阳为君药;以藿香芳香化湿宣通上焦,陈皮、白豆蔻理气祛湿燥化中焦,积雪草、茯苓淡渗利湿疏通下焦共为臣药;佐以川芎、当归、红花、水蛭活血化瘀通络,诸药合用,使脾气得健,肾阳得温,三焦气化得畅,湿邪分利而去,瘀血渐消,共奏益气温阳、祛湿利水、化瘀通络之功。现代药理研究亦表明,黄芪具有抗氧化、促进细胞代谢、利尿消肿、减少尿蛋白排泄、促进肝脏合成白蛋白等作用;[8]黄芪、当归合用具有降低蛋白尿、提高血白蛋白的良好功效;[9]水蛭素可降低蛋白尿,降低血脂,具有抗凝、抗血栓形成,抗炎、抗纤维化等多种药理活性。[10]在临证治疗过程中,还应根据患者的阴阳盛衰、标本缓急、虚实轻重的不同,进行辨证论治,从而合理遣方用药,对症治疗。

本研究结果表明,治疗6个月后,治疗组总有效率88.3%,对照组总有效率65.0%,治疗组疗效优于对照组(P<0.05);治疗后治疗组PLA2R滴度低于对照组(P<0.05);治疗后2组24 h UTP均降低(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗后2组ALB均升高(P<0.05),且治疗组高于对照组(P<0.05);治疗后2组TC、TG、LDL-C均降低(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗后治疗组不良反应(肝功能异常、白细胞减少、胃肠道反应、感染)发生率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,在西医治疗基础上,应用温阳祛湿通络方可缓解改善IMN患者的临床症状,降低PLA2R水平,减少蛋白尿,升高ALB,调节脂代谢,减轻激素和免疫抑制剂带来的不良反应,治疗效果显著。