明義士《殷虚卜辭後編》的文獻學研究*

黄 博

(復旦大學出土文獻與古文字研究中心博士研究生)

殷墟甲骨自1899年被發現鑒定后,直至1928年科學發掘前,在近30年的時間裏遭到私掘販賣,此時的甲骨也以私人收藏爲主,其中加拿大傳教士明義士的藏品無論在數量上還是質量上,都是令人稱道的。1917年,明義士編印《殷虚卜辭》一書,收録甲骨摹本共2 369片,據其自序稱是從近五萬片甲骨中挑選出來的。(1)明義士: 《殷虚卜辭》序,臺北: 藝文印書館1973年版,頁6。1933年,明義士在齊魯大學《甲骨研究》講義中自述:“一九二四(甲子,民國十三年)年,余有疾一月,才好了,小屯人打墻,發現一坑甲骨,爲余所得,其中有大的。一九二七、一九二八(丁卯、戊辰,民國十六、十七)兩年間拓本成,即《殷虚卜辭後編》。”(2)明義士: 《甲骨研究》重印本,濟南: 齊魯書社1996年版,頁20。殷墟科學發掘前,大量甲骨私掘流散,自然失去了出土記録,而《殷虚卜辭後編》的一個重要意義在於收録了一坑較爲完整的卜骨。令人遺憾的是,此書因故並未出版,好在根據相關的摹本、拓本及其他信息,尤其是1972年許進雄重新加以整理出版的《殷虚卜辭後編》(下簡稱《明續》)及2016年出版的曾毅公手稿本《殷虚卜辭後編考釋》(下簡稱《曾釋》),我們還是可以對《殷虚卜辭後編》(下簡稱《明後》)原書窺知一二,並復原出1924年出土的整坑卜骨。(3)本文稱述甲骨文著録書用學界習用的簡稱,不一一出注,簡稱全稱對照如下: 安明——《明義士收藏甲骨文集》、北圖——北京圖書館(今國家圖書館)藏甲骨、粹——《殷契粹編》、村中南——《殷墟小屯村中村南甲骨》、瑞——《瑞典斯德哥爾摩遠東古物博物館藏甲骨文字》、旅博——《旅順博物館所藏甲骨》、合集——《甲骨文合集》、合補——《甲骨文合集補編》、輯佚——《殷墟甲骨輯佚》、甲編——《殷墟文字甲編》、甲綴——《甲骨綴合集》、京津——《戰後京津新獲甲骨集》、京人——《京都大學人文科學研究所藏甲骨文字》、庫方——《庫方二氏藏甲骨卜辭》、歷藏——《中國社會科學院歷史研究所藏甲骨集》、拼一——《甲骨拼合集》、拼三——《甲骨拼合三集》、拼四——《甲骨拼合四集》、契合——《契合集》、善——《善齋甲骨拓本》、上博——《上海博物館藏甲骨文字》、屯南——《小屯南地甲骨》、研究——《甲骨研究》、鄴三下——《鄴中片羽三集(下)》、佚——《殷契佚存》、英藏——《英國所藏甲骨集》、綴續——《甲骨綴合續集》、醉古——《醉古集》。

一

《明後》一書是1917年出版的《殷虚卜辭》的續作,《殷虚卜辭》著録2 369片甲骨摹本,《明後》的編號接續排列。明義士的摹本,未免有摹寫失真的情況,胡厚宣曾將《殷虚卜辭》一書與原骨細校,“發現明氏摹錯和漏字的地方不少”,(4)胡厚宣: 《關於劉體智、羅振玉、明義士三家舊藏甲骨現狀的説明》,《殷都學刊》1985年第1期,頁5。明氏爲躲避戰亂於1927年由安陽前往北京,在北京結識了馬衡、容庚、曾毅公(後成爲明氏助手)等學者,在他們的建議和幫助下,《明後》一書擬使用拓本,但最終未能出版,不過明氏曾將《明後》拓印數份贈予馬衡、容庚等人。容庚在《甲骨學概況》中提到:

“十七年(引者按: 即1928年)夏,明氏將歸國,余告明氏,甲骨君所有,不能長留中國。然西人不善拓墨,摹寫不正確,照像不清晰,歸國後恐不易印行,盍於此時覓工拓墨乎。明氏以爲然。余與馬衡先生乃爲之覓工摹拓。共拓五份,明氏自留其三,而以其二贈馬先生與余。拓得千餘片,歸國已愆期,明妻不能待,事乃中止。余所得拓本,葉玉森、郭沫若、董作賓、唐蘭、商承祚,皆嘗假觀。”(5)容庚: 《甲骨學概況》,《嶺南學報》第七卷第二期,1947年,頁3。

在1929年2月21日的日記里容庚寫到:

“清理明義士所贈甲骨拓片,凡大册兩册,共七十葉,小册廿五册,共九百七十一葉。内一九二五年冬出土者,大四十三葉,小一百四十一葉。”(6)容庚著,夏和順整理: 《容庚北平日記》,北京: 中華書局2019年版,頁172。

據此可知明氏所贈容庚拓本,大册共兩册,小册共二十五册,每葉一片,共1 041片,容庚所藏拓本後歸于省吾。(7)據《容庚北平日記》可知,容庚於1941年1月用此拓本、馬衡贈甲骨拓本、方若《山水軸》向于省吾交换了“許伯彪錯金字戈”和“啚父盤”,參《容庚北平日記》,頁642。明氏還曾將《明後》拓本贈予助手曾毅公,後被明氏索回。(8)參曾毅公編著: 《殷虚卜辭後編考釋》,北京: 文物出版社2016年版,頁11—12。據胡厚宣《戰後南北所見甲骨録》所收《明義士所藏甲骨文字》(下簡稱《南明》)記載,五份拓本除贈予馬衡、容庚及明氏自留一份外,明氏還將拓本贈予商承祚,而從曾毅公處索回的拓本又轉贈給了多倫多大學圖書館。(9)胡厚宣: 《戰後南北所見甲骨録》序例,北京: 來薰閣書店1951年版。《南明》係胡厚宣據于省吾、商承祚所藏拓本挑選摹寫編成。《曾釋》中也提及此事,但並未提及拓本的數量,只説明氏將拓本贈予了容庚、馬衡和自己(後被索回)。

據上引《甲骨學概況》及曾毅公寫給明氏的信件可知,(10)參方輝: 《明義士和他的藏品》,濟南: 山東大學出版社2000年版,頁237,可知陳夢家也曾看到並引用過。部分甲骨學者也看到了拓本。郭沫若在1929年10月3日寫給容庚的信中提到:

“明義士之《殷虚卜辭》,内容尚可信,惟苦出於摹録,大失原形,深以爲憾。今聞有拓本寄貴校,喜不自禁,不識於商君(引者按: 即商承祚)閲後能見假否?”(11)郭沫若: 《郭沫若致容庚書簡》,北京: 文物出版社2009版,頁166;郭沫若還曾在1930年9月6日的信件中勸説容庚將拓本出版以惠及學林,參《郭沫若致容庚書簡》,頁191。

商承祚的拓本或許不是明氏贈送的,而是源自容庚。(12)據許進雄統計,《明續》與商承祚《殷契佚存》重複了十七版,大都是商氏藏拓,這十七版均爲骨版,且均見於《南明》。此外,一些學者的著作中也引用到拓本中的材料,如唐蘭《天壤閣甲骨文存並考釋》曾摹録拓本内容並稱“此明義士氏藏骨承容庚以拓本見借,摹録如次”。(13)唐蘭: 《天壤閣甲骨文存並考釋》,《唐蘭全集》六,上海: 上海古籍出版社2015年版,頁363,《天壤閣甲骨文存並考釋》共摹明氏拓本四片: 南明448(明續2583)、南明620(明續2530)、南明660(明續2251)、南明661(明續2255)。陳夢家則稱引更多,他在《商代的神話與巫術》中提到“我最近於希白先生見借明義士牧師的卜辭拓本”,(14)陳夢家: 《商代的神話與巫術》,《陳夢家學術論文集》,北京: 中華書局2016年版,頁68,《商代的神話與巫術》共引明氏拓本20片左右。另外陳夢家《商王名號考》引明氏拓本十餘片,《燕京學報》第27期,1940年,頁116—142,批改本見《陳夢家學術論文集》,頁716—747,兩文所引均爲骨版。董作賓也説是“容氏藏拓本”,(15)董作賓: 《帚矛説(骨臼刻辭的研究)附篇》,《安陽發掘報告》第4期,1933年,頁676。孫海波、于省吾等學者也引用過。(16)蒙蔣玉斌先生提示,參孫海波: 《卜辭文字小記》,《考古學社社刊》第4期,北平燕京大學考古學社,頁19;于省吾: 《釋》,《雙劍誃殷契駢枝三編》,北平: 北平大業印書局1943年版,頁4;《雙劍誃殷契駢枝·雙劍誃殷契駢枝續編·雙劍誃殷契駢枝三編》,北京: 中華書局2009年版,頁248,文中云“余所藏明義士摹本有辭”,可知容庚拓本確歸于氏。

據《南明》記載,商承祚所藏拓本於抗戰期間遺失,于省吾所藏拓本後讓於燕京大學。(17)見胡厚宣: 《戰後南北所見甲骨録》序例。一説于氏拓本先轉歸清華大學,後歸北京大學。據曾毅公寫給明義士的信件可知,由於《明後》遲遲未能出版,容庚和于省吾曾商定選出其中重要的部分,預備由北京圖書館出版。(18)參方輝: 《明義士和他的藏品》,頁237。有學者推測該書屬於“國立北平圖書館考古學叢刊”中的一種。(19)抗戰期間北平圖書館昆明辦事處曾邀請郭寶均、董作賓、石璋如等學者撰寫系列考古學著作,擬組編爲“國立北平圖書館考古學叢刊”,後由於戰亂等時代原因並未出版,詳參趙愛學、胡輝平: 《國家圖書館入藏甲骨以來所做的工作》,《文津流觴》第62期,頁24—25;趙愛學: 《抗戰期間北平圖書館組編〈國立北平圖書館考古學叢刊〉考略》,《紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會論文集》,安陽,2019年10月18—19日,頁573—574,可知國家圖書館並未發現容庚和于省吾商定擬出版的稿本。此外,陳夢家《殷虚卜辭綜述》的附録“甲骨著録簡表”中有兩個“明續”,一個在“已刊材料”,即“南明”的847片,另一個在“未發表完全之拓本”,全稱爲“明義士: 殷虚卜辭(續編)”,共1 038片,應該指的是容、于二人擬出版的稿本。另外,據李學勤回憶,他曾在上世紀50年代看到北京圖書館(今國家圖書館)所藏明氏贈予馬衡的《明後》拓本,邊角上還有鉛筆標號。(20)李學勤: 《明義士對一坑卜骨的整理》,《通向文明之路》,北京: 商務印書館2010年版,頁84,《國家圖書館入藏甲骨以來所做的工作》一文中並未提到馬衡收藏的《明後》拓本。

關於《明後》拓本的數量,還有另一種説法。1972年,藝文印書館出版了許進雄編輯的《殷墟卜辭後編》《明續》,該書由安大略博物館舊藏的明義士甲骨拓本整理編成,整理者許進雄在《明續·編者的話》中提到:“據曾與明義士共事甚久的史景成教授面告,明氏只拓四份而已,安大略博物館的藏本,是明氏殁後才收到的,多倫多大學並没藏有此稿。”(21)明義士著,許進雄編輯: 《殷墟卜辭後編·編者的話》,臺北: 藝文印書館1972年版,頁3。

《明後》的原物現藏故宫博物院。故宫藏明義士甲骨原物共20 364片,(22)詳情參王素: 《故宫博物院藏殷墟甲骨文的整理與研究項目源起》,《故宫博物院院刊》2016年第3期,頁6—10;楊楊: 《〈殷虚卜辭後編〉甲屉初校》,《甲骨文與殷商史》新八輯,上海: 上海古籍出版社2018年版,頁492—508。《明後》僅是其中一小部分,但《明後》一書所收拓片數量却有争議,前引容庚説以及胡厚宣《戰後南北所見甲骨録》的記載,《明後》共收甲骨千餘片,(23)胡厚宣: 《戰後南北所見甲骨録》序例。應即容庚日記中記載的1 041片。陳夢家《殷虚卜辭綜述》也提到:“1928年明義士將其未收於《殷虚卜辭》的甲骨一千餘版拓成墨本,名爲《殷虚卜辭後編》(未印)。”(24)陳夢家: 《殷虚卜辭綜述》,北京: 中華書局1988年版,頁135。曾毅公手稿中更明確指出“後編編號自2370起,至3381止”,而據安大略博物館藏拓本整理的《明續》所收甲骨數却不止於此,整理者許進雄介紹到:

“此編原來分裝九大册,每頁一片,前六册爲藏甲,后三册爲藏骨,他於藏甲部分,於序列號外,並注明購進時的包裹號碼。藏骨則除少數外,都只有序列號碼,可能是整批購進的。兩者的拓本共是2 819片,有七片可與他片綴合,故爲2 812片。其中二片被撕去,以及確實僞刻的兩片,模糊無法辨讀的三片,實數是2 805片,全部編入本書。”(25)另參許進雄: 《簡介加拿大皇家安大略博物館所藏甲骨文字》,《書目季刊》第5卷第3期,1971年,頁68。

明氏於1927年秋至1928年9月在北京任教並編拓《明後》一書,他在1928年4月寫給父母的一封信中也提到:“你們大概還在關心我的第二本書……到目前,已經完成了2 000多片甲骨的拓片工作。”(26)轉引自方輝: 《明義士和他的藏品》,頁186。明氏1933年出版的《甲骨研究》一書也提到了《明後》的情況:“一九二七,丁卯,民國十六年拓出,約2 700片。”(27)明義士: 《甲骨研究》,頁22。《明續》一書龜骨並收,而《南明》所據商承祚和于省吾的拓本,却没有藏甲的部分,整理者許進雄推測:“大概是甲質脆弱不便多拓,故只贈送他們(馬、容等學者)骨頭的部分,則此館(安大略博物館)所藏的或是唯一的全本了。”(28)明義士著,許進雄編輯: 《殷墟卜辭後編·編者的話》,頁3。

我們推測,《明後》的拓本或許有五份,四份“簡本”,只有藏骨的部分,共一千餘片,是精華所在(詳後文),分贈給容庚、馬衡、曾毅公等人,《曾釋》的釋文即據《簡本》;(29)《曾釋》作於1930年,參《殷虚卜辭後編考釋》,頁12。一份“全本”,龜骨並存,六册爲藏骨,三册爲藏甲,後歸安大略博物館收藏,即《明續》所據,2 812片。

《明後》一書雖未出版,但部分内容被《甲骨研究》一書引用,《曾釋》還爲《明後》3051—3381號(即1924年出土整坑骨版)作了釋文。核對《曾釋》與《甲骨研究》所引《明後》釋文,編號大體一致。(30)據我們統計,《甲骨研究》所引釋文涉及《明後》共35片,未引到超過3381號的釋文,分别是《明後》2424、2441b(反)、2833、2835、2857、2858、3051、3096、3126、3219 、3220、3223、3227、3230、3232、3236、3246、3249、3257、3262、3264、3266、3268、3270、3272、3273、3274、3279、3288、3289、3299、3304、3326、3327、3350,均爲骨版,除《明後》2424、2441b(反)、2833、2835、2857、2858外,其餘釋文均見於曾毅公《曾釋》手稿(詳後文)。《曾釋》稱《明後》編號自2370至3381止,(31)李學勤推測《曾釋》曾毅公跋語“題於四十年代建國以前”,參李學勤: 《讀〈殷虚卜辭後編考釋〉》,《殷虚卜辭後編考釋》,頁5;後收入李學勤: 《清華簡及古代文明》,南昌: 江西教育出版社2017年版,頁86。可能是《明後》收骨部分,(32)據曾毅公跋語,也不能排除《明後》僅收一千片骨的可能,或許因爲當時出版經費緊張,明氏壓縮《明後》體量,没有達到其預期的“約2 700”片。與許進雄《明續》收骨數量大體吻合。《南明》選摹胛骨847片,絶大部分也能在《明續》中找到對應拓片。

安大略博物館收藏的“全本”似乎也不是《明後》的原貌,此“全本”九大册,每葉只印一片,對于出版品來説未免太過“奢侈”。“全本”的藏骨部分有三大册,而明氏送給容庚的拓本却由兩大册和二十五小册構成;内容上二者也有差異,如《明續》1683、1691、2437、2488號本由兩片綴合而成,而在《南明》以及後收入《合集》的拓片中却是分開的,如明續1683=南明104(合集3328、慶丙4.225)+南明152(合集8144、歷拓4865);(33)“歷拓”號即胡厚宣先生爲編纂《甲骨文合集》重新傳拓各單位藏甲骨時的編號。明續2437=南明48(合集33612、歷拓4889)+南明502(合集32788、歷拓4987);明續2488=南明653(合集34091、歷拓5031)+南明655(合集34092、歷拓4977),明氏在贈送“簡本”後,應該又作了拼合工作,“全本”形成時間當在“簡本”後。

二

還要從一篇未完成的序言説起。陳夢家在《殷虚卜辭綜述》已經提到,《明後》有篇明氏“未完成的序言”,“曾將1924年冬小屯村中一坑所出三百餘片加以分類,企圖以稱謂與字體決定甲骨年代”,(34)陳夢家: 《殷虚卜辭綜述》,頁135。胡厚宣《南明》、許進雄《明續》都没有提到這篇序言,李學勤在上世紀50年代初於曾毅公處抄録了這篇序言, 1981年在《小屯南地甲骨與甲骨分期》文末發表,(35)李學勤: 《小屯南地甲骨與甲骨分期》,《文物》1981年第5期,頁33;後收入李學勤: 《當代名家思想文庫·李學勤卷》,沈陽: 萬卷出版公司2010年版,頁86—88。這篇序言原用英文,後由曾毅公請人翻譯成中文,(36)曾毅公編著: 《殷虚卜辭後編考釋》,第12頁,《曾釋》手稿所録序言更完整。移用到《曾釋》卷首。

序言的内容是明氏對1924年出土的一坑甲骨初步整理,(37)《曾釋》稿本説此坑胛骨出土於張學獻家菜園,恐怕是不正確的。據許進雄介紹,安大略博物館藏《明後》拓本3076號有明氏注“第一次拿來我處兜賣,是一九二六年二月十六日”,此時張學獻家菜園的挖掘尚未開始。詳參許進雄: 《簡介加拿大皇家安大略博物館所藏甲骨文字》,第68頁。據董作賓: 《甲骨學六十年》、董作賓、胡厚宣《甲骨年表》、胡厚宣《殷墟發掘》、容庚《甲骨學概況》等著作,1924年小屯人築墻發現一坑甲骨,有很多大片;1926年小屯村長張學獻家菜園又挖出一坑甲骨,也發現許多牛胛骨,兩批材料均被明義士收購。奇怪的是,明氏本人《甲骨研究》一書却對1926年收購甲骨的情況隻字未提,1926年菜園出土的卜骨多著録在《安明》。李學勤先生已對這坑卜骨的著録、現藏等信息作了推測與説明,並據《甲骨研究》所引《明後》釋文,對照序言,介紹了明氏的整理情況,證實了明氏對此坑甲骨時代的判定。(38)李學勤: 《明義士對一坑卜骨的整理》,《通向文明之路》,頁84—92。2016年曾毅公《曾釋》手稿出版,書中抄録了此坑甲骨絶大部分釋文,爲復原此坑甲骨提供了可能。楊楊先生據故宫藏《明後》實物對明氏整理情況作了進一步説明,並校對了序言中“甲屉二”部分的釋文,(39)楊楊: 《〈殷虚卜辭後編〉甲屉初校》,《甲骨文與殷商史》新8輯,頁492—508。我們據《曾釋》釋文找到了此坑甲骨的著録信息,現以表格形式呈現出來,見文末附表《〈殷虚卜辭後編〉所録一坑甲骨的整理情況表》。

需要説明的是,表格中“+”表示有綴合,並附上了綴合信息,“?”表示因《明釋》手稿中釋文過於簡略而不確定者。核對過程中我們發現,明氏序言中漏掉了3188號,而《曾釋》稿本中抄漏掉了3066、3188、3220、3270、3275、3288號(表格中用粗體標記),導致《曾釋》的號碼不能與《明後》完全對應,好在明氏本人《甲骨研究》引用了少量《明後》中此坑甲骨釋文,對照《曾釋》還是能够還原出明氏對此坑卜骨的整理情況。

此坑甲骨原物藏在故宫(除曾釋3161外),由上表可知,《合集》收録了其中絶大部分,乃編纂時據故宫實物重拓,(40)胡厚宣: 《關於劉體智、羅振玉、明義士三家舊藏甲骨現狀的説明》,頁5。《南明》摹録的比《合集》還要多,《明續》幾乎收録了整坑(除曾釋3161外),據明氏序言,他整理了此坑甲骨中内容與祭祀相關的330片,《曾釋》稿本收録此坑甲骨325片。

此坑卜辭絶大多數屬於村南系,包括歷類、歷無名間類、無名類,時間序列較完整,内容以祭祀爲主。明氏具備了斷代和分類的意識,並嘗試據字體作進一步的劃分,取得了“在當時屬於前沿性的成果”。(41)李學勤: 《明義士對一坑卜骨的整理》,《通向文明之路》,頁91。我們依據序言,在前引李學勤先生文章的基礎上,再來看看明氏的整理情況。明氏的整理先“斷代”後“分類”,自“甲屉二”至“丙屉一”大體屬於歷類卜辭,其中“甲屉二”至“甲屉四”大體屬於父乙類卜辭,“甲屉五”至“丙屉一”大體屬於父丁類卜辭;自“丙屉二”至“丙屉七”大體屬於無名類卜辭,其中“丙屉二”至“丙屉四”大部分爲歷無名間類卜辭,其餘部分則是無名類卜辭。

明氏對屉中每一小類的劃分,依據的是“標準片”分類法,即將帶有祖先稱謂可供斷代的大骨版置於類首,如甲屉二3051的 “父乙”(即小乙)、甲屉五3127(《甲骨研究》引爲3126)的“父丁”(即武丁)、丙屉四3264上的“父甲”(即祖甲),再依據“標準片”的字體繫聯出無明顯斷代信息的骨版,每小類末的骨版大都片小辭少。李學勤先生已指出,序言中分類的片號與《甲骨研究》中所引釋文不能完全對應,如甲屉四最末一片爲3126,但《甲骨研究》所引“明3126”(明續2459、南明477)上有“小乙”、“父丁”明顯應屬於甲屉五祖庚時;《甲骨研究》所引“明3219”(明續2246、南明640),在序中應是丙屉一最末一片,但其連稱“兄己”、“兄庚”,明顯應屬於丙屉二祖甲時;《甲骨研究》引“明3262”(明續2228、南明586),依序稿應是丙屉三倒書第二片,但其有稱謂“祖丁、妣辛”、“父甲”,應屬於丙屉四康祖丁時,實際上丙屉三倒數第三片(明續2303、南明428),就已有稱謂“父甲”,無疑屬於丙屉四的第一片。李先生認爲可能是明氏本人的調整,但我們重新排列後發現,序稿中每小類的編號,與曾毅公《曾釋》稿本的編號一致,或許是曾毅公在抄録序言時據自己手稿對序中編號作了改動。

明氏的整理實際上仍有不少錯誤的劃分,如甲屉二3063(明後2481、南明440),加綴屯3673、3723後出現“父丁”稱謂,明顯不屬於武丁時期,但他已經注意到了字體風格與用字習慣,如甲屉六的字形“大而粗草”,祖甲時字體“尤變爲小而細整,尤以王賓等字,特用一種横筆”,對其錯誤也不必苛責。

前文已述,明氏本人還對此坑甲骨作了綴合工作,此坑甲骨本身有不少綴合的例子,也可與《屯南》、《村中南》等考古發掘物綴合,與《安明》綴合的例子最多。

有趣的是,此坑卜骨中,有一片出組二類卜辭,即明續2039(南明339、合集22721),或許情況果真如此,或許是明氏整理時出現了偏差。還有一片原物不在故宫,而藏於安大略博物館,即曾釋3161(安明2393、合集32257)。(42)《安明》中的甲骨是1948年從天津運抵加拿大的,也是明氏1927年之前收購的藏品。我們發現,《甲骨研究》中所引釋文僅標注“明”的均見於《安明》,是明氏未及整理的材料,明氏於1928年9月從天津出發開始環球旅行,《安明》的甲骨應是明氏此時從北京帶至天津存放的,關於《安明》的材料來源,整理者許進雄已有論述,詳參許進雄: 《簡介加拿大皇家安大略博物館所藏甲骨文字》,頁66—70。

三

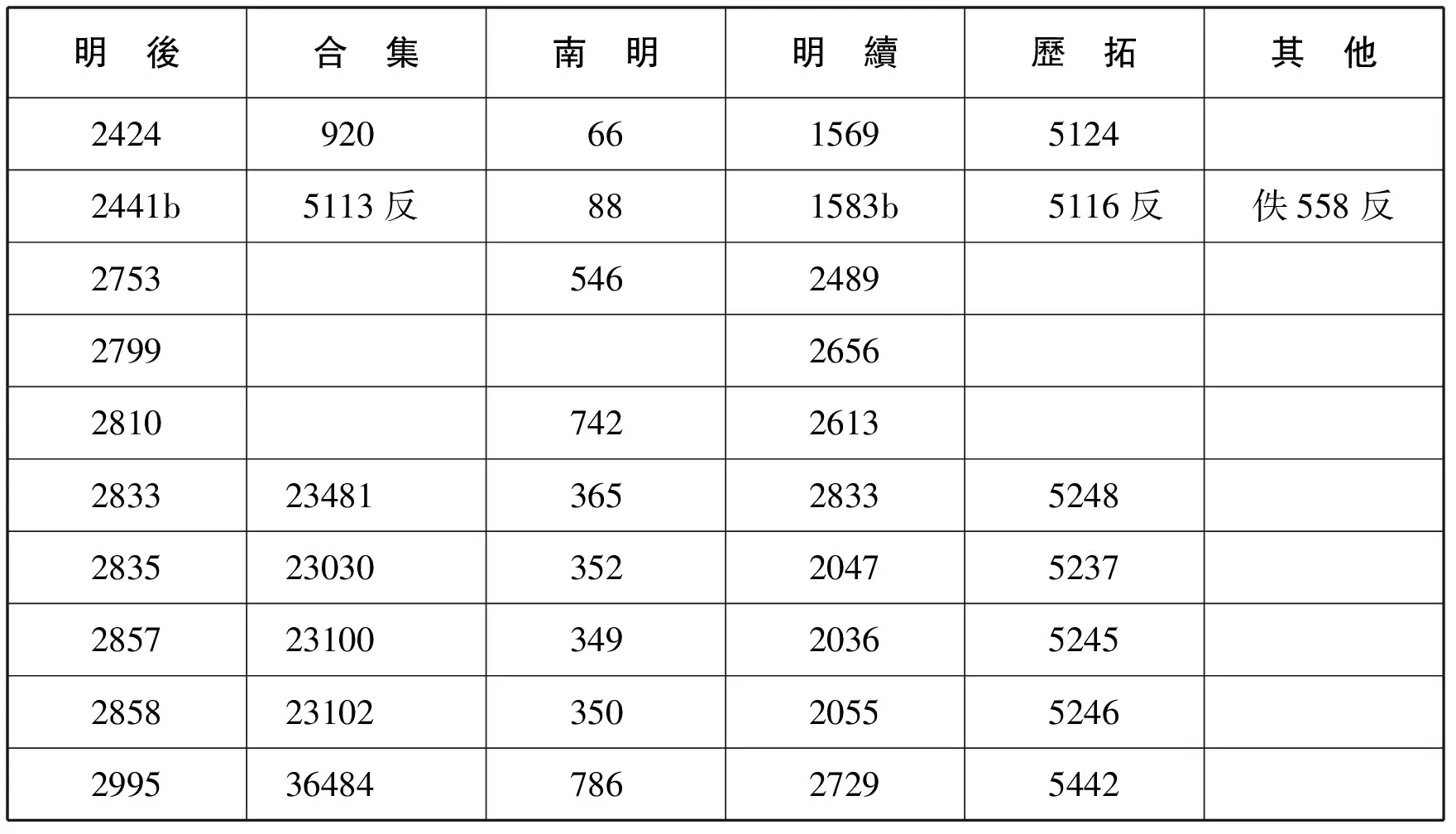

《甲骨研究》所引《明後》釋文,除上述整坑卜骨外,還引到了明2424、2441b 、2833、2835、2857、2858,明氏的《表較新舊版殷墟書契前編並記所得之新材料》文中提到了“明殷虚卜辭後編2995版”,並在文末摹出了圖版。(43)明義士: 《表較新舊版殷墟書契前編並記所得之新材料》,《齊魯大學季刊》第2期,1933年,收入宋鎮豪、段志宏主編《甲骨文獻集成》第19册,成都: 四川大學出版社2001年版,頁383—384。另外,由於《安明》出版在《明續》前,且《安明》中歷、無名類卜骨可與《明後》綴合,在《安明》附録的綴合圖版中,所引《明後》的編號自然不會是隨後出版的《明續》號,而是《明後》本來的編號,(44)即安大略所藏《明後》拓本上的序列號。如《安明》附録第(23)組綴合爲安明2452+明後3126,正與《甲骨研究》引“明3126”合,統計《安明》中綴合圖版的《明後》編號,除上述整坑卜骨外,還有明後2753、2799、2810。統計後列表如下:

242492066156951242441b5113881583b51165582753546248927992656281074226132833234813652833524828352303035220475237285723100349203652452858231023502055524629953648478627295442

上表所列均爲骨版。明氏在《甲骨研究》中認爲明後2441b爲“武丁時物”,(45)明義士: 《甲骨研究》重印本,頁94。明後2833、2835、2857、2858爲祖甲時物,(46)同上,頁94、97、110。明後2424(南明66、明續1569、合集920)爲典賓類卜辭,也應是武丁時物,明後2995(合集36484)屬黄類卜辭,時代最晚。明氏序稿認爲甲屉二的時代爲武丁後半期,並云“此時代以前之字體,在獸骨重要部分所得者,在一二集中”,無疑指的是明後2424、2441b等武丁時卜辭。安大略博物館的拓本録骨三册,或許明氏所謂的“一二集”指的就是一、二册,由此可知,《明後》骨版分三册,第三册專門收録1924年出土的整坑卜骨,其餘卜骨按時代順序,排列於一、二册中。

前面提到,除明氏本人外,一些學者也引用了《明後》的内容,大都僅標注“明氏藏骨”,並無具體説明,唯獨董作賓的《帚矛説(骨臼刻辭的研究)附篇》還有迹可循,該文摹録了明氏藏骨三片,標號分别是“明.1.37”、“明.1.36”、“明.1.35”,(47)董作賓: 《帚矛説(骨臼刻辭的研究)附篇》,頁666、672、673,該文還摹録一片甲骨,標號“卜.上.13”,“卜”即明義士《殷虚卜辭》,但該書並無上下册之分,該片即南明7(明續1761c),我們懷疑也應録自明氏拓本。文末的對照表告訴我們,“明.1.37”即容庚所藏明氏拓本第一册第37版,即南明9(明續1767c、合集17502),可知“明.1.36”即南明8(明續1766c、合集17595),“明.1.35”即南明4(明續1764c、合集17656臼),這三片屬於典賓類骨臼刻辭,時代偏早,正録於明氏拓本的第一册,應即二十五小册的部分。

《明續》所録龜甲大都“片小辭少”。安大略博物館藏明氏拓本,由於每葉只有一片,藏甲部分有六册之多,但其學術價值不如藏骨部分,整理者許進雄最初也並不打算出版拓本中的藏甲部分。(48)許進雄: 《簡介加拿大皇家安大略博物館所藏甲骨文字》,頁67。拓本的精華全在藏骨的三册,著録在《明後》的2370至3381號。明氏本人著作中所引《明後》釋文,也没有超過3381號。或許《明後》原計劃將九册拓本内容全部出版,但出於種種原因,明氏決定將拓本中精華部分——骨版率先出版,不料最終也未能如願,令人愴然。明氏慷慨地將拓本贈予中國學者供其研究,這些拓本最後也不知所踪,好在明氏本人所藏拓本保存完好,四十多年後,許進雄先生將拓本重新整理出版,只不過打亂了拓本上的原有的“序列號碼”。

附表 《〈殷虚卜辭後編〉所録一坑甲骨的整理情況表》