唐宣宗大中初年涇州復置佛寺問題探磧

——以甘肅省涇川縣高峰寺《高公佛堂碣》爲中心

黄 樓

唐武宗會昌四年(844)下詔毁棄佛寺,並推行一系列滅佛政策,史稱“會昌法難”。會昌六年,武宗崩,宣宗即位,復置佛寺,佛教逐漸得以恢復。隴右地區爲佛教傳入中土的要道,佛教興盛,古跡衆多,但是“會昌法難”前後的文史資料卻極爲匱乏(1)關於“會昌法難”期間,各地佛寺損毁情況,前人已有較爲詳細的統計,參黄運喜《會昌法難研究——以佛教爲中心》第四章第二節《各地區佛寺經像的破壞》,花木蘭文化出版社,2011年,61—83頁。黄運喜先生對兩京、江浙、江西、福建等地區毁廢佛寺情況有詳細的統計,但限於材料,涇原、朔方、夏綏、鄜坊等京西北地區没有論及。。民國張維所撰《隴右金石録》卷二載甘肅省涇川縣高峰寺舊有唐宣宗大中二年所立高公佛堂碣,並據拓片存其録文。此碣是記録“會昌法難”前後隴右東部地區佛寺廢置動向的珍稀材料,彌足珍貴。然而,《隴右金石録》收録時原石已佚,由於歲月侵蝕,拓片磨泐嚴重,文字多有缺損,難以準確釋讀。2019年,《陝西省考古研究院新入藏墓誌》新公佈一方《段嘉貞墓誌》,立墓誌者段歸文,後任涇原監軍,即是《高公佛堂碣》的立碑者。這使得《高公佛堂碣》中許多重要信息可以得到更爲深入的闡釋。有鑒於此,本文擬結合新出墓誌,對《高公佛堂碣》創立的背景、内容、影響等略書己見,以期對推進武、宣之際涇州宗教、政治局勢等相關問題研究有所裨益。

一、 《高公佛堂碣》録文

嵩顯禪寺,位於今涇川縣城南麓高峰寺,北魏宣武帝元恪永平二年(509)敕建。北魏孝文帝時,渤海大族高颺與其弟高乘信率宗族自高麗來投。孝文帝納高颺女爲文昭皇后,文昭生宣武帝元恪。宣武帝即位後,重用高颺之子高肇等舅族。涇州爲高氏族居地,宣武感舅氏之恩,敕建嵩顯寺,並賜碑額,《敕賜嵩顯禪寺碑記》拓片現存甘肅省博物館。嵩顯寺爲高氏所建,後世又叫高公寺、高峰寺。清陳夢雷《古今圖書集成》云:“高峰寺,在州南五里筆峰山頂,魏永平年涇、平二州刺史高乘造,唐開國伯段歸文重修。”(2)(清) 陳夢雷《古今圖書集成·方輿彙編·職方典》卷五五三《職方典·平涼府部·平涼府祠廟考寺觀附》,中華書局1934年影印本,第一〇五册之三〇葉。以“高公”爲涇、平二州刺史高乘(3)《魏書》卷八三下《高肇傳》:“父颺,字法修。高祖初與弟乘信及其鄉人韓内、冀富等入國,拜厲威將軍,河間子。乘信明威將軍,俱待以客禮。”高乘信無傳,官歷不可考,《圖書集成》所記之高乘或即高乘信。。民國張維《隴右金石録》則以“高公”爲高颺之孫高猛(4)(民國) 張維《隴右金石録》“嵩顯寺碑”條,收於《歷代石刻史料新編》第1輯第21册,新文豐出版公司,1977年,15968—15969頁。。但也有人認爲“高公”是北魏名臣高允之孫、涇州刺史高綽(5)秦明智《北魏涇州二碑考》,《西北史地》1984年第3期,收於李紅雄、宋文玉主編《北石窟寺》,甘肅文化出版社,1999年,155—158頁。。

武宗會昌五年詔令天下毁佛。會昌六年,武宗崩,宣宗立,次年,宣宗改元大中,詔令除廢佛之敕,復置佛寺。《高公佛堂碣》即當年涇州新修高公佛堂所留下的碑碣,原石民國時已佚,今人唯可借《隴右金石録》所録碑文,睹其大觀。其文云(6)張維《隴右金石録》“高公佛堂碣”條,16006—16007頁。:

新修高公佛堂碣并序

朝議郎前議太子通事舍人上柱國鄭弘裕撰

皇唐十六天子建號大中,應乾嗣統,□歷二載。□□□□□□□□□□缺夾輔華夷,□□□會昌五年,當武宗皇帝省天下佛署。□海内僧徒缺前□納言程公與缺威□□□捧詔布令像□□□□□近郊郡東缺賴碑之□矣。其額曰嵩顯,有西魏此郡守高公餘烈名爵歲時,碑亦存也。圖經所纂,耆舊所傳,里□昔缺公缺可輔天惠能□下信乎哉?暨宣皇猷,横□□□獨缺警□之暇,單騎延覽,□□缺守釋子之□,憤善績斯冺,戒□鑿堙填,搜□□竇克□神功竟缺抉□碑於阝缺繇是主缺成散□□□,控架棟梁,敲鐫柱石,度工料功,時十吉。獻後缺聖□忄覈終應,甫及浹缺鴻恩忽降,親識將年□□□材缺爰薦高之旨復創缺飾赭壁,纔分繚垣,亠餘垣聳仞半應宀平□北砌含嶢缺於徒中不啻分□寧託付缺清缺附地高而鷲雀躍依,曉日乍遥晴空□揭□□夫梵宇狀出水,辶宫慶祚,永踐福階,故期福缺時阝慶偶於缺壽□之節順,惟願塞今後切就式遵大敬□務廣彳明缺景長運清,我缺朝嫉□之路,闡吾道□□之玄化,實不□人□所尚□□拂祥□□囑勝概雲開京觀,其聽薦款虫蠢何缺不一而出月自遷。況山水好尚,聖人之深品題也;登臨燕狎,□□之思永歎也。弘裕□秋重□□□、納言□導納言禮賢之榻缺珥貂愛士之顔,□恭詔旨,共贊朝章,胡□不塵,邊□不烟。雖□□□而人缺迤極目亦智者之所。皇帝缺東神□大將軍左路康□代。命既缺苹衍回閲精舍,謂闢憇□立製□亭,□不先器識而後信之上者。君之與親,臣之與子,莫不先忠孝而後恩義著,不形萬靈所□次剖貪與□,□真與僞,代所宗則。珥貂□上次之道,懷奢儉之規,□攫輕月,不掊蓄聚,但拱臣心於北極,獻聖□於南山。若貫白日□□洪休誓國事無窮,忄制垂不朽,以□扌序。日月值秋,殘□蔚□茂清霜動威文囿。恥名不掛籍,惡□有遺□。陋巷屑居,俯當□請。幸採謡贄碣,跽□而刊辭曰:

造物誰宰 匠石斯營 神化自合 玄功連成

高公積善 珥貂發明缺□泰階平

三光□照 五缺翊贊□□ 中外肅清

大昌聖祚 深□皇情 珥貂伊何 警護在涇

馳心缺遥 峰黛點缺顥氣混混 非烟亭亭

天凝晴漢 霞□青冥 勒載盛德 偕稱太寧

四鎮北庭行軍兼涇原等州節度觀察處置等使、銀青光禄大夫、檢校左散騎常侍、使持節涇州諸軍事兼涇州刺史、□□大夫、上柱國、會稽縣開國子、食邑二百户康;四鎮北庭行軍兼涇原等州監軍使、銀青光禄大夫、行内侍省□□□令員外置同正員、上柱國、武威縣開國□、食邑七百户、賜紫魚袋缺歸;京西步驛使、正議大夫、行内侍省□□□令員外置同正員、上柱國,賜□□袋黨□弁;判官、監臨涇騎兵馬、朝散郎、行内侍省缺丞缺同正員、上柱國楊□□;判官、監平涼鎮□□、朝散郎、□内侍省校□□宫教博□員外置同正、上柱國吕緒;當道時服使、承務郎、行内侍省掖庭局宫教博士員外;判官、監平涼鎮兵馬、承務郎、行内侍省置同正員、上柱國陳宗詧;小判官潘。

《隴右金石録》在録文之後,還有張維的小字注文:

《新通志稿》: 新修高公佛堂碣在涇川縣,原石由嵩山高峰寺移至孔廟,題作正書,三行,行三字,曰:“大唐新修高公佛堂碣”,邊刻唐草碑,文録二十八行,首行云“新修高公佛堂碣并序”,次行云“朝議郎前議太子通事舍人上柱國鄭弘裕撰”,至文多磨泐,雖無原石,字僅見近人著《涇川石刻》校釋及考證。

《隴右金石録》給我們提供了盡可能多的信息。如碑碣正文爲草書,計二十八行。但是碑石磨泐損壞嚴重,無法判斷字數和缺損處,皆注“缺”字。今人無法準確判斷其换行情況,此爲缺憾。

碑文撰者鄭弘裕,生平事蹟無考,碑文題銜爲“朝議郎前議(疑衍字)太子通事舍人上柱國”,碑中有云“弘裕□秋重□□□納言□導納言禮賢之榻缺珥貂愛士之顔”。知其當爲涇原節度使幕府裏的文士。碑文又云“神□大將軍左路康□代命”,碑碣末首行題節度使名有“康”字,推知康季榮爲此程公的繼任者。蓋“納言程公”與監軍使等實際新修高公佛堂,竣工立碑之時,程公遷轉他鎮,新任節度使康季榮得以署名其上。鄭弘裕並非康季榮的幕僚,而是受聘於前任涇原節度使“納言程公”,尚未離鎮,遂得撰寫碑碣。

此程公諸史不載,《唐方鎮年表》失考。按納言,隋官名,即侍中。《後漢書·輿服志下》:“尚書幘收,方三寸,名曰納言,示以忠正,顯近職也。”故“納言”也可指代尚書。檢《方鎮年表》,文宗開成年間涇原節度使王茂元,即李商隱岳父。會昌初,節度使楊鎮,由仇士良擢用。仇士良敗,李德裕以史憲忠代楊鎮,《新唐書·史憲忠傳》稱其“積緡錢十萬,粟百萬斛,戍人宜之”。會昌六年,武宗崩,宣宗即位,以“党項内寇”爲由,徙鎮朔方。大中二年康季榮代爲涇原節帥。史憲忠爲魏博節度使史憲誠之弟,鎮涇原頗有政績,會昌中朝廷加其官爲“檢校工部尚書”,鄭弘裕以“納言”稱之,本也可通。疑此“程公”所指即史憲忠。但是碑碣中史憲忠何以稱“程公”,是録文訛誤,還是另有隱情,今不可知。爲表述方便,本文仍以“程公”稱之。

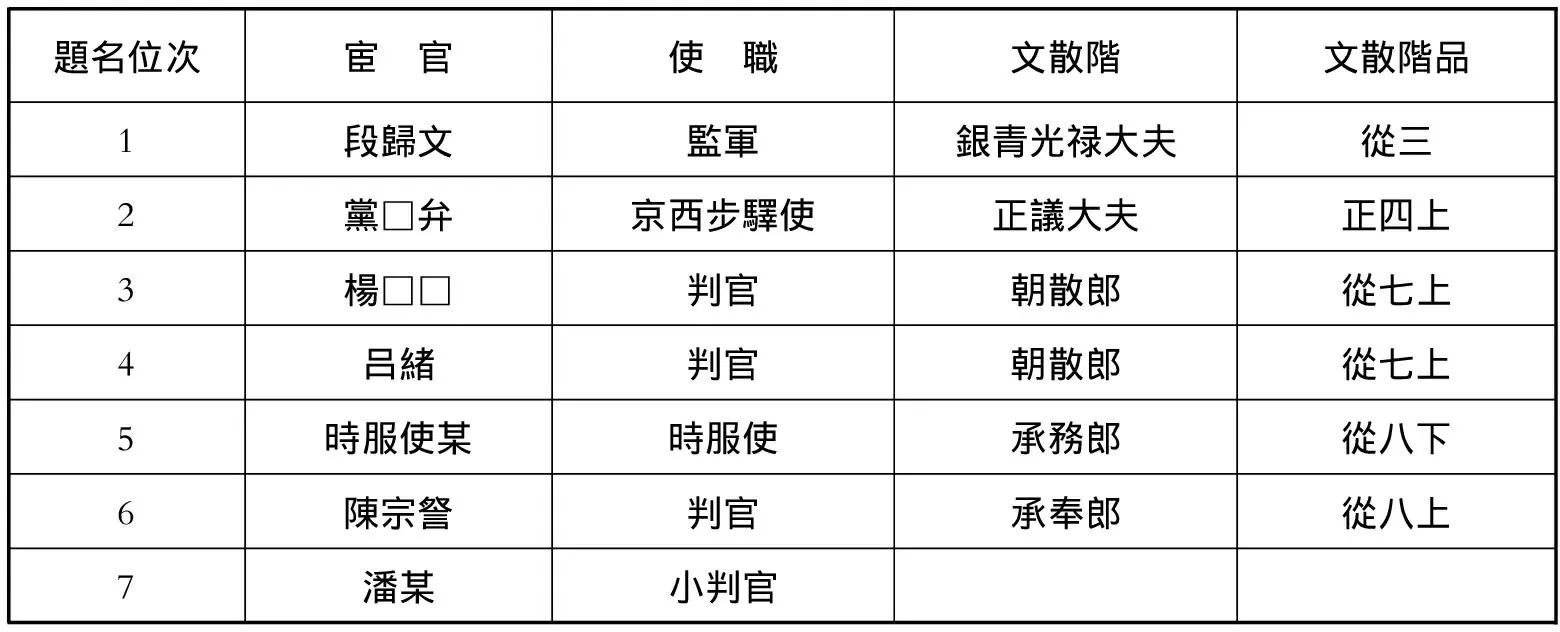

《高公佛堂碣》立於涇原鎮發生節帥輪替之時。通常而言,新舊節度使輪替時,千頭萬緒,往往還有各種宦官使職充斥其間。碑碣題名中,除首行康季榮外,餘下監軍使、京西步驛使、時服使等數人皆爲宦官。碑碣題名部分内容相對完整,是探討涇原鎮監軍使體制的絶佳材料。

二、 《高公佛堂碣》監軍使“歸”名諱及家世考辨

《高公佛堂碣》的重修者爲監軍使,但是此人名諱,《隴右金石録》録文僅有一“歸”字。唐代碑碣中長官署名往往僅稱其中一字,以爲敬稱。碑文中節度使康季榮即單書“康”字,我們可以據兩《唐書》、《唐方鎮年表》等查知是大中二年涇原節度使爲康季榮。監軍使傳世文獻歷來缺乏記載,難以核驗此“歸”字所指何人。《古今圖書集成·職方典》所云:“高峰寺,在州南五里筆峰山頂,魏永平年涇平二州刺史高乘造,唐開國伯段歸文重修。”“唐開國伯段歸文”與碑中“歸”字吻合,可推知時涇原監軍爲段歸文。《古今圖書集成》成書於康熙年間,此僅存一句,史源不詳。一種可能是《古今圖書集成》另有所據,録其姓名爲段歸文,唯不知其身份爲監軍使。另一種可能是《古今圖書集成》所據即《高公佛堂碣》,當時字跡尚可辨識。民國時張維撰《隴右金石録》時,所見拓本品質大不如前,“段”字、“文”字已磨漶不可識,僅録得一“歸”字。

《古今圖書集成》謂此寺唐代爲段歸文重修,尚屬孤證,是否實有其人,還需有更進一步的驗證。幸運的是,地不愛寶,2019年陝西省考古研究院新公佈一方文宗開成年間的宦官墓誌,誌主段嘉貞,立墓誌者正是其養子段歸文。據此墓誌,段歸文家世及其在文宗以前的人生履歷奇跡般地得到揭示。爲討論方便,現將《段嘉貞墓誌》主要内容節録如下:

……公諱嘉貞,字從方,父明秀,倜儻奇才。當乾元、大曆之際,封豕噴毒,長蛇吐威,煙塵蔽天,戈甲滿地,數以秘計潛滋代宗,所以破滅凶渠,實賴謀劃。積功累德,至於常侍,貂蟬弈葉,貴盛當時。公即其長子也。……歷鷹坊而經於雞局,總西内而使於華清。……敬宗知其才略,遷於天德,惠霑部伍,威壓戎夷,塞門之人,靡不愛悦,歲滿赴闕,自内坊復護戎於福建。……廉使敬憚,不敢爲非者,乃畏公之清浄不擾故也。……開成間懇請致仕,然徇其志,琴酒自娱,詩書自樂。……以七月十八日遘疾,薨於大寧里之私第。夫人吴氏,尋乃即世。軒冕華族,有令弟兄,名籍馨香,縻於要位。嗣子歸文,瓊林副使,正議大夫,上柱國、武威縣開國男,賜緋魚袋,封邑承家,弓裘益振,功名怛赫,衆所具瞻。一昨監水運之日,適當獯虜犯塞,盜發并州。佈置軍儲,無毫髮之闕,凡所謀劃,皆正議之心。其功不爲細矣,因拜瓊林。且此二司皆鞅掌膏腴之地,而能目不睹非道之金玉,門不容非道之珠玕,卓然自高,身不污染。雖古之垂名峻節之士,亦不及矣。……紀德敘勳,百無一闕,識者歎賞: 段氏有孝行賢良之胤矣。次子歸德,武藝絶倫,忠謹克著,官至翊衛中郎將。幼子歸信,累拜常侍,道合千年之聖,名膺五百之賢。……不幸短命,物故下泉……(7)陝西省考古研究院編《陝西省考古研究院新入藏墓誌》一〇九《段嘉貞墓誌》,上海古籍出版社,2019年,298頁。

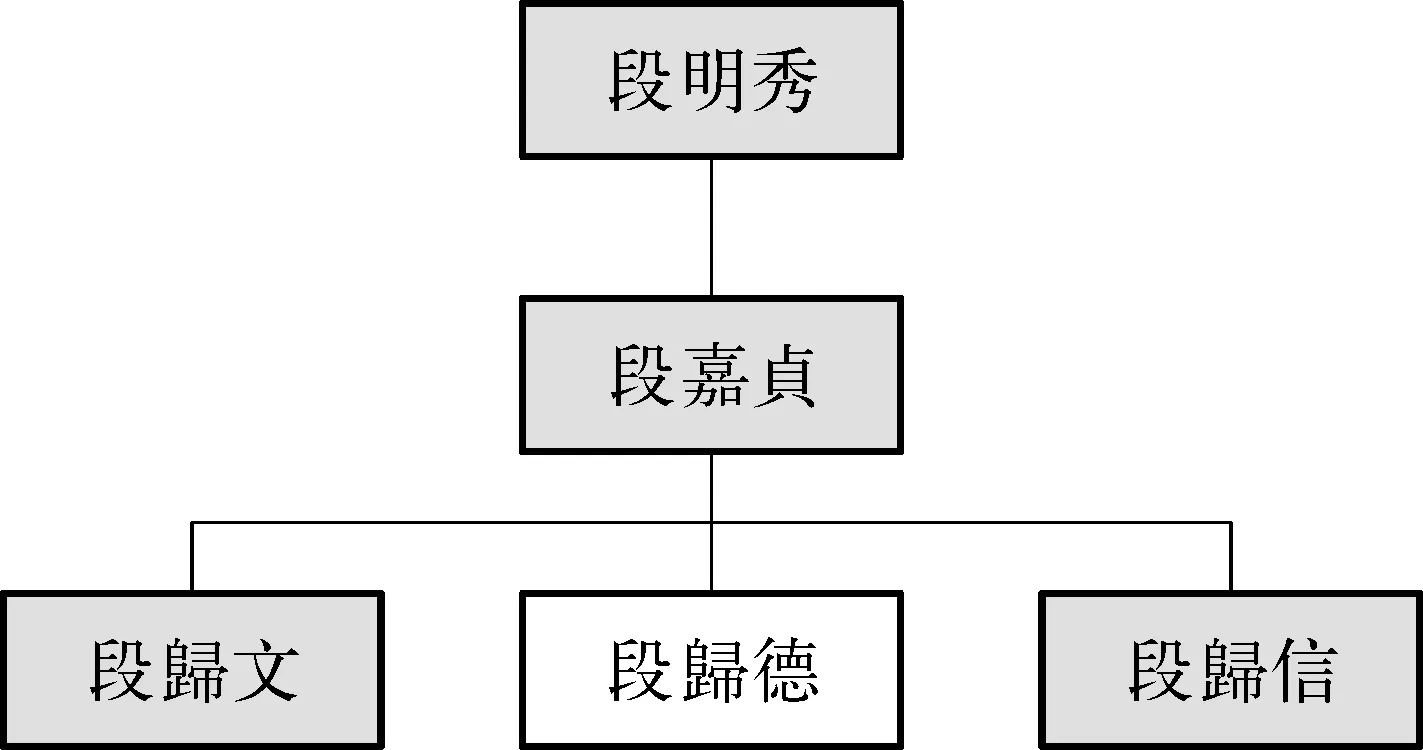

段歸文宦官家族示意圖(段歸德並非宦官,故用淺色方塊標識)

墓誌誌主爲段嘉貞,卻用大量筆墨記敘其子段歸文的仕宦經歷。推其緣由,蓋葬禮由段歸文主持,撰誌者曲意奉承之故。中晚唐時期,宦官可以娶妻養子,並模擬門第士族,互相聯姻,形成綿亘數十年的宦官世家(8)參陳仲安《唐代後期的宦官世家》,《唐史學會論文集》,陝西人民出版社,1986年,195—224頁;杜文玉《唐代宦官世家考述》,《陝西師範大學學報》1998年第2期,78—85頁。。據墓誌,段歸文出自一個中上層宦官世家,其祖段明秀爲代宗心腹宦官,在平定安史叛亂過程中屢有建言,頗得委任,由此發跡。其父段嘉貞躋身中高級宦官階層,歷任鷹坊使、天德軍監軍、福建監軍等職,文宗開成初致仕。段嘉貞與吴氏宦官世家聯姻,進一步鞏固了段氏在宦官集團中的地位。段歸文有兄弟二人,一弟段歸德,隸於禁軍,並非宦官;另一弟段歸信,官拜常侍,仕途比段歸文更爲暢達,不幸短命早亡。段歸文精明强幹,借祖、父之蔭,先後歷瓊林副使、瓊林使等職。瓊林使,又稱瓊林庫使,瓊林庫是宦官主掌的内庫,故墓誌稱“鞅掌膏腴之地”。在任瓊林副使時,段歸文妥善處理了回鶻犯塞時河東軍財帛水路轉運問題,因功拜爲正使。

《段嘉貞墓誌》立於文宗開成年間,這一時期正是“甘露之變”之後宦官勢力最爲猖獗的階段。段歸文此時春風得意,主掌瓊林庫,應屬於仇士良勢力,或得到仇士良的信賴。文宗崩,仇士良殺陳王等,以兵迎立武宗。武宗性剛毅,雖爲宦官所立,内實惡之。仇士良死後,武宗查抄其家,與仇氏宦官集團交惡。會昌六年,武宗疾篤,仇氏家族等發動宫廷政變,擁立光王李沈,是爲宣宗。我們目前尚不清楚段歸文是否因仇士良牽連,由肥缺瓊林使出爲涇原監軍。但是宣宗即位,對段歸文來説,確實是一個仕進的良機。段歸文殫思竭慮地修建高公佛堂,是其親近宣宗的重要表現,這也預示着其在宣宗朝會有更加光明的仕宦前景。

三、 《高公佛堂碣》題名所見藩鎮宦官使職

段歸文曾任瓊林庫使,富於財力,從其爲養父段嘉貞製作的精美墓誌來看,此人還非常留意刻石紀功等形式。《高公佛堂碣》同樣體現出《段嘉貞墓誌》一貫的風格,明爲紀功新修佛堂,實則通篇吹捧自己。誌中用於指代自己的“貂珥”一詞,前後竟反復出現五次。而碑碣末尾的題名,除去節度使康季榮外,餘下數人皆爲宦官。這在唐代有題名的碑碣中是非常獨特的。由於文字漫漶缺失,下面對題名諸位宦官使職略作考釋。

監軍使段歸文位列諸宦官之首,題銜作:“四鎮北庭行軍兼涇原等州監軍使、銀青光禄大夫、行内侍省□□□令員外置同正員、上柱國、武威縣開國□、食邑七百户、賜紫魚袋”,涇原節度最初爲李嗣業、白孝德、馬璘等所率入内地勤王的安西四鎮行營兵。“安史之亂”平息之後,在宰相元載的安排下,此部將士没有西歸,而是在涇、原等州就地駐扎,成爲新的藩鎮,故其軍仍帶有“四鎮、北庭行軍”之號。内侍省下注“缺”,所缺當爲掖庭局等局名。“武威縣開國”下缺一字,《古今圖書集成》作“伯”字,疑是。據《段嘉貞墓誌》,段嘉貞封“武威縣開國子”,段歸文襲父爵,例降一等,爲“武威縣開國男”。新修高公佛堂時段歸文由子爵遷爲伯爵,蓋累勳遷封。

段歸文之下爲“京西步驛使、正議大夫、行内侍省□□□令員外置同正員、上柱國,賜□□袋黨□弁”。京西步驛使,爲獨立使職,但其品階、地位皆在監軍之下。爲抵禦吐蕃、拱衛京畿,唐代京西藩鎮之中,還嵌有若干直隸神策中尉的神策城鎮。神策城鎮的指揮權歸宦官集團,爲協調神策城鎮之間以及城鎮與藩鎮之間的信息溝通,中晚唐出現專門主掌驛傳的京西步驛使。京西步驛使例由宦官充任,最早的京西步驛使見於《孫子成墓誌》(9)趙君平、趙文成《秦晉豫新出墓誌蒐佚續編》七二九《孫子成墓誌》,國家圖書館出版社,2015年,1001頁。另參杜文玉《唐代宦官〈孫子成墓誌銘〉考釋——以文直省、步驛使的考釋爲中心》,《唐史論叢》第18輯,2014年,237—249頁。。墓誌略云:

大曆末,遂拜京西步驛使,尋加内府局丞。……屬李懷光違背國恩,作亂蒲阪,遂兼京東步驛使。復戎羌獷俗,人面獸心,負恃羶腥,背棄盟約;乘聖朝偃兵之日,驅絶域假息之徒,逞其狡謀,伺我邊隙。公密告連帥,潛發諸軍。有征而左祍就擒,無戰而穹廬遁跡。德澤咸布,捷狀無虧,遂賜緋魚袋,使務如故。自守此職,歲逾二紀。

安史亂後,西北邊防寡弱,不僅河隴諸州被吐蕃蠶食,甚至連長安也時常面臨吐蕃入寇的威脅。代宗大曆中,神策軍第一次出屯京西,防備吐蕃。孫子成出任京西步驛使,或與神策軍出鎮有關。德宗興元初,因李懷光之亂,孫子成又兼任京東步驛使,京東步驛使隨叛亂的平定而罷廢,京西步驛使卻隨着神策諸城鎮的創置而成爲常置之使。《唐代墓誌彙編續集》咸通〇四九《魏文紹墓誌》稱:“至咸通四年十月廿五日,蒙恩改授京西步驛使。蒞職累歲,士卒歡康。”(10)周紹良、趙超主編《唐代墓誌彙編續集》咸通〇四九《魏文紹墓誌》,上海古籍出版社,2001年, 1071頁。可見直至懿宗朝,京西步驛使依然存在。

京西步驛使下爲“判官、監臨涇騎兵馬、朝散郎、行内侍省缺丞缺同正員、上柱國楊□□;判官、監平涼鎮□□、朝散郎、□内侍省校□□宫教博□員外置同正、上柱國吕緒”。案《楊居實墓誌》稱:“會昌五年敕授涇原副監,兼護臨涇鎮□監。”(11)《唐代墓誌彙編續集》咸通〇〇九《楊居實墓誌》,1039頁。此楊□□或即楊居實。楊□□題銜丞下注缺,所磨泐之字當爲“員外置”三字。吕緒題銜“朝散郎”後所缺一字當爲“行”,“内侍省”下《隴右金石録》録文作“校□□宫教博□員外置同正”,“校”字爲“掖”的誤讀。此處補足應爲“掖庭局宫教博士員外置同正”。録文無法體現此兩判官的位置是否降格、字體大小等信息,我們無法準確判斷兩判官是京西步驛使的判官,還是涇原節度使的判官。“楊□□”監臨涇騎兵馬,吕緒監平涼兵馬。平涼、臨涇都曾爲神策城鎮,此時掛職京西步驛使或涇原監軍使的判官,反映了唐朝整合西北藩鎮軍事監護權力的努力。

兩位判官名後爲“當道時服使、承務郎、行内侍省掖庭局宫教博士員外”,此處文意未盡,“員外”下當有“置同正”等字,且時服使名諱没有出現,録文應有脱誤,或漏注一“缺”字。唐代軍服多藩鎮自辦,春季青黄不接時軍費緊張,爲籠絡藩鎮,朝廷常令度支出絹布賜藩鎮作春衣。春衣使是代表皇帝向藩鎮士兵頒賜作春衣絹布的宦官使者。幽州節度使朱克融、楊志誠曾扣押過春衣使。可考的春衣使有楊文端、魏寶義等。西北藩鎮經濟上多仰仗中央財政,此處時服使所謂“時服”,未必爲春衣,也可能爲夏服等。

時服使下爲“判官、監平涼鎮兵馬、承務郎、行内侍省置同正員、上柱國陳宗詧”,陳宗詧身份也是判官,且監平涼鎮兵馬,平涼鎮不止一個宦官監護。如果我們仔細觀察各位宦官的文散官,就會發現,時服使的文散官承務郎爲從八品下,而位在其下的判官陳宗詧的文散官承奉郎爲從八品上,比時服使高一階,這似乎證明碑碣題名並非是按實際官階排序,而是按照僚佐與使主的關係。若推測無誤,則陳宗詧當爲時服使判官,前面楊□□、吕緒二人則屬京西步驛使名下判官,三人同爲判官,但題名位置不同。

12□3□□4567

陳宗詧名下爲“小判官潘”。《唐代墓誌彙編續集》大中〇三五《孟秀榮墓誌》記宦官孟秀榮“元和三年正月六日授鳳翔府仇將軍小判官”。《西安碑林博物館新獲墓誌彙編》三四四《周孟瑶墓誌》記周孟瑶次子宦官周魯晦爲“鳳翔監軍使小判官”。新出《柏玄楚墓誌》記誌主柏玄楚大和七年被嶺南都監齊某奏爲“小判官”,開成中又被荆南監軍吕某(吕令琮)奏爲“小判官”(12)杜文玉《唐代宦官柏玄楚墓誌考釋》,《唐史論叢》第28輯,2019年,312—319頁。。“小判官”應是監軍使奏請的,比較低等的判官。因其品秩較低,往往在題名的最後。《高公佛堂碣》題名中段歸文小判官品秩全無,唯知其姓潘而已。

四、 《高公佛堂碣》所見大中“復佛”事

武宗“會昌滅佛”雖僅持續一年多,但是對中國佛教的影響極大。毁佛期間,“其天下所拆寺四千六百餘所,還俗僧尼二十六萬五千人,收充兩税户。拆招提蘭若四萬餘所,收膏腴上田數千萬頃,收奴婢爲兩税户十五萬人”(13)宋敏求《唐大詔令集》卷一一三《拆寺制》(會昌五年八月),中華書局,2008年,591頁。。正在中國求法巡禮的日本僧圓仁記其親耳聞聽云:“三四年已來,天下州縣准敕條流僧尼,還俗已盡;又天下毁拆佛堂蘭若寺舍已盡;又天下焚燒經像僧服罄盡;又天下剥佛身上金已畢;天下打碎銅鐵佛,稱斤兩,收檢訖。天下州縣收納寺家錢物、莊園,收家人奴婢,已訖。唯黄河已北鎮、幽、魏、路(潞)等四節度元來敬重佛法,不拆舍,不條流僧尼。”(14)圓仁撰,小野勝年校注,白化文等修訂《入唐求法巡禮行記校注》,花山文藝出版社,1992年, 496頁。宣宗即位後,以繼統憲宗自居,務反會昌之政,下令兩京添置佛寺,次年正式下詔廢除滅佛之詔。《舊唐書·宣宗紀》載大中元年閏三月敕:“靈山勝境、天下州府,應會昌五年四月所廢寺宇,有宿舊名僧,復能修創,一任住持,所司不得禁止。”(15)《舊唐書》卷一八下《宣宗紀》,中華書局,1975年,617頁。《高公佛堂碣》重建於宣宗大中復佛期間,雖然現存録文漫漶嚴重,仍可給提供許多極具價值的信息。

碣云:

皇唐十六天子建號大中,應乾嗣統,□曆二載。□□□□□□□□□□缺夾輔華夷,□□□會昌五年,當武宗皇帝省天下佛署。□海内僧徒缺前□納言程公與缺威□□□捧詔布令像□□□□□近郊郡東缺賴碑之□矣。其額曰嵩顯,有西魏此郡守高公餘烈名爵歲時,碑亦存也。圖經所纂,耆舊所傳,里□昔缺

碣中明確記載立碣時間爲大中二年,文末復有“日月值秋”云,可知此碣立於大中二年秋,距大中元年閏三月宣宗頒復佛寺詔,僅一年有餘。段歸文等僅用一年時間,便完成了高公佛堂的修建,可謂雷厲風行地執行了宣宗復置佛寺的詔書。

碣文中提及“會昌五年,當武宗皇帝省天下佛署,□海内僧徒”,似乎高公佛堂毁於會昌年間。但其下節度使納言程公“捧詔布令”,所奉詔書實爲宣宗復佛之詔。此程公與監軍同爲高公佛堂的修建者。儘管這裏有文字殘缺,我們很難直接判斷高公佛堂就毁於“會昌法難”。高公佛堂存物,僅一前朝所賜“嵩顯寺”寺額,以及朝廷所賜碑,不似一年前剛被拆毁者。文中稱此寺“圖經所纂,耆舊所傳”,從字裏行間來看,應是很早以前就遭荒廢,長期只留存在圖經和“耆舊”的口耳相傳中,甚至把北魏訛成西魏。從常理來看,高肇一族備受北魏宣武帝恩寵,但宣武帝死後,北魏陷入内亂,高肇等被視爲禍亂朝政的罪魁禍首。東西魏分裂之後,此寺很難説不受到影響。此寺毁於西魏、北周的可能性也是存在的。武宗毁佛,主旨是同佛教争奪人口和田産。涇州經濟貧瘠落後,未必是毁佛的重點地區。今臨涇縣保持下來的北魏以來佛教古跡尚多,僅北魏時期便有北佛窟寺、南佛窟寺、西王母寺等,有些還是重點文物保護古跡。涇州其他佛窟寺都没遭到嚴重破壞,獨毁嵩顯寺也不合情理。

碣又云:

暨宣皇猷,□□□獨缺警□之暇,單騎延覽,□□缺守釋子之□,憤善績斯冺,戒□鑿堙填,搜□□竇克□神功竟缺抉□碑於阝缺由是主缺成散□□□,控架棟樑,敲鐫柱石,度工料功,時十吉。獻後缺聖□忄覈終應,甫及浹缺鴻恩忽降,親識將年□□□材缺爰薦高之旨復創缺飾赭壁,纔分繚垣,亠餘垣聳仞半應宀平□北砌含嶢缺於徒中不啻分□寧託付缺

碣文主要描述修建高公佛堂的過程。節度使程公宣傳復興佛寺的詔書後,“警□之暇,單騎延覽”,選定了重修高公佛堂的地址。然後便“控架棟樑,敲鐫柱石”,開始動工營建佛堂。“甫及浹”後有缺文,疑“浹”後當接一“年”字,即修建將近一年的時間,已接近完工。這時“鴻恩忽降”,此“鴻恩”未有明言,但下文筆鋒一轉,描述佛堂的富麗堂皇。應該是得到朝廷的嘉獎,並派遣宦官提供財帛支持。京西步驛使、時服使等得以題名碑碣之上,絶非偶爾巧合。

碣續又云:

弘裕□秋重□□□、納言□導納言禮賢之榻缺珥貂愛士之顔,□恭詔旨,共贊朝章,胡□不塵,邊□不煙。雖□□□而人缺迤極目亦智者之所。皇帝缺東神□大將軍左路康□代。命既缺苹衍回閲精舍,謂闢憇□立制□亭,□不先器識而後信之上者。

此部分是碑碣撰者鄭弘裕介紹自己身份。不僅承認自己是“納言程公”的僚佐,提及程公被左神策大將軍康公(即康季榮)所代的事實。從本段開始,鄭弘裕開始用大量的筆墨稱頌監軍使段歸文,反復提及“珥貂”的功勞和貢獻。如下文稱“珥貂□上次之道,懷奢儉之規,□攫輕月不掊蓄聚,但拱臣心於北極,獻聖□於南山”云云。

段歸文出自財政内諸司使,擔任過瓊林庫使,精明强幹,但此人張揚跋扈,恐怕並非守廉之人。大中中段歸文在荆南監軍時,索取無節,與荆南節度使楊漢公交惡(下文有論述,此不贅),《高公佛堂碣》極力稱頌其廉潔奉公,能在多大程度上符合事實,十分令人懷疑。就《高公佛堂碣》的章法結構看,前半部分與普通碑文無異,敘述對象爲當道節度使程公,但行文至後半部分,忽又濃墨重彩地轉至頌揚宦官,特别是監軍使段歸文。這與新出土的《段嘉貞墓誌》極爲類似。《段嘉貞墓誌》前半敘誌主生平,後半部分轉用大量文字稱頌其子段歸文。唯一合理的解釋就是,這些讚美段歸文的文字都是段歸文强行要求的,鄭弘裕只能强作阿諛吹捧。

碣文中反復强調段歸文等新修高公佛堂是奉詔行事,但我們仔細推敲,二者相去甚遠。大中元年詔云所廢寺廟是“有舊名僧復能修創,一任住持,所司不得禁止”。修復佛寺的主體爲寺院僧衆,地方官府只是默許,不得阻止而已。這在當時的僧傳中我們可以找出大量的例子,如《宋高僧傳》卷七《唐五臺山華嚴寺元堪傳》:“及武宗澄汰之際,禀師先旨,哀慟累夕,以其章疏文句,秘之屋壁。及宣宗再闡釋門,重茸舊居,取其教部,置之影堂,六時經行儼若。前製《法華妙經》積歲傳唱,《摩訶止觀》久而敷揚。”《高公佛堂碣》洋洋灑灑數百字,卻無一字涉及舊寺僧侣信衆。此次修建佛寺更没有恢復“嵩顯寺”的舊額。由此看來,重建高公佛堂並非舊日僧衆的强烈請求,而是節度使程公、監軍使段歸文接到開禁佛寺的敕旨後,敏鋭地嗅出政局即將大變,自行重建的。

涇州佛寺較多,有南北佛窟寺、西王母寺等,爲什麽段歸文等選中荒廢的嵩顯寺?從當時的政治局勢來看,以下幾點值得我們進一步思考。

其一,嵩顯寺當早已荒廢,在涇州各寺窟中,要找到一個可以“復佛寺”典型,而涇州本地南北佛窟寺等没有遭到嚴重的毁壞,唯有嵩顯寺有舊額舊碑尚存,比較符合復興佛寺的要求。從此意義上説,重修高公佛堂實際上是一件具有政治象徵的工程。

其二,嵩顯寺曾是皇帝敕建,足以成爲重要的政治景觀。北魏《嵩顯寺碑》充分彰顯皇權,其中有云“仰唯皇帝陛下,纂統重光,紹隆繼聖,德洽三才,道均五緯”。宣宗叔奪侄位,以繼統憲宗自居,將穆宗以下四帝視爲弑君的僞朝,“纂統重光,紹隆繼聖”之語,非常契合宣宗的政治需求。

其三,嵩顯寺是魏帝追感舅氏高氏而敕建。《嵩顯寺碑》云:“内光椒掖,外允九臣,帝思渭陽,嘉爵交臻”云云。宣宗庶出,生母鄭氏,本姓爾朱,爲浙西叛臣李琦侍妾,李琦伏誅後,爾朱氏没入掖庭,初爲郭后侍兒,被憲宗臨幸,始生宣宗。宣宗外家極爲卑賤,唯有一舅鄭光。鄭光目不識丁,言語鄙俗,蓋多有翊戴陪護之功,宣宗即位後,尤爲崇渥,竟接連委其天平等大鎮。重修嵩顯寺也能迎合宣宗心態。

段歸文等出自宫内,故能揣摩宣宗心思,大張旗鼓重修高公佛堂,是向其宣誓效忠的重要政治表態。京西步驛使、時服使等一衆宦官題名碑碣之上,也充分説明重建此寺得到内廷的支持。從出土墓誌來看,段歸文後來果然飛黄騰達,備受信賴。宣宗大中中曾轉任荆南監軍使,任上自恃恩寵,恣意專斷,與節度使楊漢公發生了激烈的衝突。《楊漢公墓誌》云:

入拜給事中,遷户部侍郎,出爲荆南節度。……監軍使段歸文小使取索無節,公悉禁絶之,其後歸,毁於宣宗皇帝。雖不之信,猶罷鎮,徵入爲工部尚書。未幾,除秘書監,又改檢校工部尚書、國子祭酒。閑秩七載,恬澹安逸,未嘗以退落介意。復授同州刺史。(16)《唐代墓誌彙編續集》咸通〇〇八《楊漢公墓誌》,1037頁。

《東觀奏記》卷中云:

工部尚書楊漢公前任荆南節度使,以不廉聞,公議益喧,左遷秘書監。制曰:“考三載之績,爾最無聞;致多士之嘲,人言未息。既起風波之論,難安喉舌之司。”舍人沈詢詞也。至大中十三年,漢公除同州刺史,給事中鄭公輿、裔綽三駁還制書。上自即位,但聞諫官論執,左曹駁正,無不立從其奏。至是惑於左右,三下漢公同州之命,不允所論。(17)裴庭裕《東觀奏記》卷中,中華書局,1994年,112頁。

楊漢公屬牛黨成員,貪婪之名盛傳朝野,且多得宦官奥援。蓋其後人懼留惡名,墓誌中故爲隱瞞開脱,將其在荆南時的惡名全歸於段歸文的誣奏。即便如此,楊氏猶不敢直斥監軍,而是歸罪於“段歸文小使”。段、楊二人,在各自所立碑誌中都自詡爲廉潔之臣,實際上並皆貪財納賂,聲名狼藉。以碑誌研究歷史者,能不爲誡歟?

五、 結論

甘肅省涇川縣(唐爲涇州臨涇縣)高峰寺《高公佛堂碣》過去被認爲是涉及“會昌法難”的重要石刻材料。該碑碣不僅立於宣宗復佛的敏感歷史時期,同時也立於新舊節度使除代之際。碣末題名中,除節度使康季榮外,其餘題名者皆爲宦官,這在唐代碑碣中頗爲特殊。《高公佛堂碣》爲我們探討西北藩鎮宦官監軍體制,考察中央與藩鎮政治互動提供了絶佳的石刻史料。《隴右金石録》所存録文漫漶嚴重,結合《段嘉貞墓誌》等新史料,我們可以得出以下幾點認識:

一、 監軍使僅存一“歸”字。據《古今圖書集成》、新出《段嘉貞墓誌》等,可考知時涇原監軍爲段歸文。段歸文出自一個中層宦官世家,文宗朝歷瓊林副使、瓊林使等職,是一個較爲跋扈的宦官。其所參與的石刻活動中均有大段阿諛奉承之辭。

二、 高公佛堂的前身是北魏敕建的嵩顯寺,久已荒廢,宣宗大中初僅存寺碑。涇州尚有南、北石窟寺等衆多佛寺皆未遭到衝擊,從殘存的《高公佛堂碣》,我們很難得出嵩顯寺毁於“會昌法難”的結論。

三、 唐代新修高公佛堂的實際主事者爲涇原節度使“納言程公”和涇原監軍使段歸文,建成時“納言程公”爲康季榮所代,故得以題名其上。此“納言程公”的仕途與傳世文獻中的史憲忠大體吻合,疑爲一人。

四、 段歸文等新修高公佛堂,並非出於宗教因素。宣宗因繼位不正,繼位後務反會昌之政,用改題寺額、恢復佛寺等方式證明自己繼統憲宗的合法性。段歸文等高調興修高公佛堂,主要是向宣宗表示效忠。此外,宣宗初年對其舅氏鄭光極爲感恩。高公佛堂乃北魏宣武帝爲舅舅高氏所創,新修高公佛堂多少也有逢迎聖意的色彩。

五、 《高公佛堂碣》題名中的宦官使職有監軍使、京西步驛使、時服使,以及監押臨涇、平涼等鎮的宦官僚佐等。不僅表明當時内廷對重修高公佛堂非常重視,也可證明宦官集團對西北藩鎮的滲入和控制尤爲嚴格。