商标权刑法保护之历史演进与立法完善

冯文杰

内容提要:商标违法犯罪的实证数据显示,我国商标违法犯罪呈现愈加严重之样态,并且非刑事法无法起到有效规制之作用,法益受到威胁,由此突显出商标权刑法保护之必要性与正当性。我国对于商标权的刑法保护历经清末至今,已然专门设置了三个相关罪名,以此规制侵犯商标权犯罪。虽然在基本方向上是合理的,但面临法益保护对象不全面、法益侵害方式规制不全面等现实问题。在商标权刑法保护领域,刑法解释学难以满足社会现实的系统性需求,应当在结合犯罪化界限的一般原理的基础上,审慎将值得刑法处罚的驰名商标淡化行为、影射商标行为、商标反向假冒行为以及服务商标侵权行为纳入刑法规制范围,以周延保护值得刑法保护的法益。

一、问题之提出

社会经济的发展对于法律变迁乃至创设的影响已被经验主义所证实,这一法与经济的互动规律在商标权的刑法保护上体现得淋漓尽致。商标违法犯罪的实证数据突显出商标权的刑法保护之必要性与正当性。商标背后的商誉价值逐渐为世界各国所重视,商誉的外在表现形式即为商标与商标权,通过商标权的刑法保护,可谓是商标权法律保护体系中的最后一道防线,需要坚持合理的方法论逐步解决商标权刑法保护问题。在一定意义上,刑法学方法论的研究可以分为立法论与司法论,前者是对法的正当性与合理性的评判,重在阐述 “应当”与 “不应当”的价值判断,进而修订不合理的立法、坚持合理的立法;后者是以法律为逻辑起点的推理,重在阐述 “是”与 “不是”的事实判断,进而将刑法条文解释得满足司法实践的需求。①陈兴良:《教义刑法学 (第三版)》,中国人民大学出版社2017年版,第3页。诚然,刑法解释学是一种最有效的实现正义的途径,但在重视刑法解释学的当下,刑法立法学不应受到人们的忽视,并且刑法立法学一直属于刑法学不得不直面的问题,从晚近以来呈现活性化的刑事立法中可见一斑。本文从刑法立法学视角归纳出当前商标权刑法保护之不足,展开对于值得刑法处罚的商标侵权行为之刑法规制体系,由此满足社会现实的商标权保护需求,实现商标权刑法保护规范的公众认同效果。

二、侵犯商标权犯罪之基本样态:基于二十年实证统计数据的分析

转型时期的我国知识产权犯罪呈现出不断上涨的趋势,商标违法犯罪情况总体上亦是逐渐恶化,恶劣问题的存在意味着问题的解决方案的备受期待。通过多方求证以及实证调研方式,在获寻精确的实证数据的基础上,本文尽可能地以图表形式逐渐分析出我国商标违法犯罪样态的二十年走向,由此促进侵犯商标权犯罪刑法规制的理论研究与实践把控。

(一)1982-2004年我国商标违法犯罪实证统计数据分析

制定于1982年8月23日的 《商标法》实施于1983年3月1日。自1983年至1994年,由工商部门予以查处之商标侵权案件量累计共约13万件,即年均案件量达1万余件。自1985年至1994年,就假冒商标犯罪案件而言,检察机关年均受理量约1千余件,其中年均立案量约500件。②党建军主编:《侵犯知识产权罪》,中国人民公安大学出版社2003年版,第2页。从2000年到2004年的5年间,侦破之侵犯商标专用权刑事案件量累计共达4269件,并且到案犯罪嫌疑人累计共达5564人。③李恒松:《新形势下我国商标权刑法保护的立法完善》,华南理工大学2015年硕士学位论文,第14页。可见,彼时的商标侵权及犯罪案件已经不在少数。

表1:中国商标违法犯罪案件2000-2005年实证数据统计表④徐家力:《百年商标之争》,上海交通大学出版社2013年版,第174页。

由表1可知,从2000年至2005年,我国商标违法犯罪案件总体逐渐增加,尽管2005年的商标违法犯罪案件较2004年有小幅下降,但2005年的移送犯罪案件总数量已高达2004年的三倍有余。在那个假冒产品充斥大街小巷的年代里,诸如海飞丝 (洗发水)、贵州茅台 (酒)、中华 (香烟)等达到相当知名度的商标,皆被肆意恶劣地假冒过,造成这些商标所有权人严重的财产损失,其市场信誉度也遭到一定程度上的影响。这在客观上滋生出专门非法制造、销售非法制造的注册商标标识这个违法犯罪行业。2005年的商标犯罪态势尤其恶劣,这在相当程度上缘于2004年的严厉打击知识产权犯罪的刑事政策的具化与贯彻。⑤最高人民法院、最高人民检察院于2004年颁布 《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2004〕19号)(以下简称为 《2004解释》),由此贯彻严厉打击知识产权犯罪的刑事政策。此外,2011年1月10日,最高人民法院、最高人民检察院与公安部联合发布了 《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2011〕3号)(以下简称为 《2011解释》),由此也体现出一定的刑事政策导向意义。当然,刑事政策若要对刑事司法产生作用,必须以契合法治化要求的方式予以 “贯通”,通常以目的解释为管道,并且不能直接修改刑法条文。我国各级工商行政管理机关严格贯彻并执行 《商标法》《商标法实施条例》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》以及 《知识产权刑事解释》等相关商标法律规范。按照彼时的执法规范要求,执法机关一经查获达到商标犯罪立案标准的案件便需严格移送司法机关,协助司法机关追究假冒注册商标犯罪嫌疑人的刑事责任,这增强了追究假冒注册商标犯罪嫌疑人的刑事责任的力度。我国地方各级法院适用销售假冒注册商标的商品罪的判决数量呈上升趋势,我国于2002年查获销售侵犯注册商标权的商品的侵权行为共有5644件,其与传统的四种使用型侵犯注册商标权的案件数量合占商标侵权案件的77.59%。⑥张馨元:《知识产权的刑法保护若干问题研究》,吉林大学2006年博士学位论文,第65页。由此可见,商标侵权行为集中于假冒或仿冒注册商标以及销售假冒或仿冒注册商标的商品等侵权行为上。

(二)2005-2015年我国商标违法犯罪实证统计数据分析

本文继续以图表的形式直观地展现我国从2005年至2015年的商标违法犯罪实证统计,继而对其进行概括式梳理,从而使得这期间的商标违法犯罪情形可以为人们迅速地掌握。

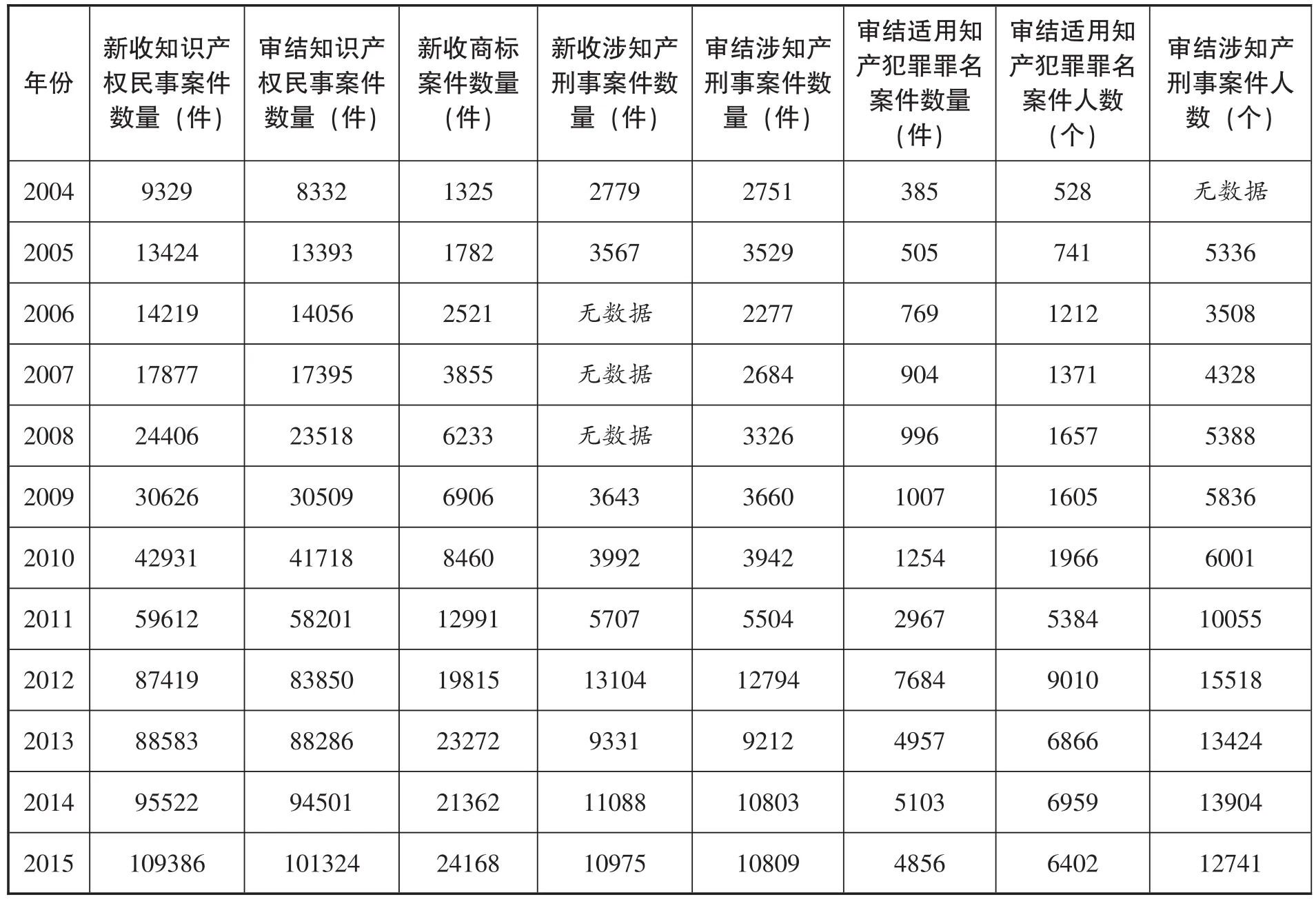

表2:2004-2015年我国地方法院新收及审结涉及知识产权民事及刑事 (一审)案件数量统计表

以上实证数据皆是本文通过对比分析最高人民法院公布的2004年至2015年 《中国法院知识产权司法保护状况》总结得出的结论。由表2可知,总体而言,除了个别年份有所下降之外,我国知识产权民事侵权以及刑事犯罪案件逐渐增加。我国地方法院新收及审结涉及知识产权民事 (一审)案件数量分别从2004年的9329件与8332件增加至2015年的109386件与101324件,在11年间增加了10倍有余;我国地方法院新收及审结涉及知识产权刑事 (一审)案件数量分别从从2004年的2779件与2751件增加至2015年的10975件与10809件,基本上在11年间增加了3倍;我国地方法院以适用知识产权犯罪罪名审结的涉及知识产权刑事 (一审)案件数量分别从从2004年的385件增加至2015年的4856件,2012年的此项数据则为惊人的7684件 (历史最高),基本上在11年间增加了11倍 (常态化);我国地方法院新收商标侵权违法民事案件数量从2004年的1325件增加至2015年的24168件,基本上在11年间增加了17倍。商标侵权违法民事案件在过去11年里大幅度增加,这与商标权注册取得制下的商标抢注以及滥用等不合理现象密切相关,这也启迪着我们反思当下的商标权注册取得制的得与失以及商标侵权案件的综合规制问题。

表3:2010-2015年我国地方法院以知识产权犯罪罪名审结 (一审)案件数量统计表

我国地方法院以适用商标犯罪罪名审结 (一审)案件的具体适用罪名数量及人数,在2004至2009年的最高人民法院公布的 《中国法院知识产权司法保护状况》中并未显示,故而只能统计出2010至2015年的具体适用三个商标犯罪的具体适用罪名数量及人数。2010年的全国法院新收一审案件3992件,同比上升9.58%,2009年的新收一审知产刑事案件3643件,便是通过比例与数值推导得出的。由表3可知,我国地方法院以适用假冒注册商标罪审结的 (一审)刑事案件数量及人数分别从2010年的585件与1028人增加至2015年的2133件与3089人,基本上分别增加了三倍与二倍;我国地方法院以适用销售假冒注册商标的商品罪审结的 (一审)刑事案件数量及人数分别从2010年的345件与459人增加至2015年的1789件与2222人,基本上皆增加了四倍;我国地方法院以适用非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪审结的 (一审)刑事案件数量及人数分别从2010年的182件与253人增加至2015年的358件与500人,基本上皆增加了一倍。总体而言,商标犯罪在近五年来呈恶化趋势,入罪人数亦不断增加。从1985年到2009年的15年里,我国地方法院共审结知识产权民事一审案件166408件;我国地方法院共审结知识产权行政一审案件6387件。从1997年到2009年的13年里,我国地方法院共审结知识产权刑事一审案件14509件。

早在二十世纪末,假冒商标商品与盗版商品就已经成为世界市场的两大公害,具体表现如假冒商品在世界贸易中的比例占据百分之二十,并且难以有效规制。⑦郑成思:《知识产权研究》,中国方正出版社1996年版,第158页。早在2014年,侵犯商标权犯罪案件量就约是侵犯知识产权犯罪案件量的的90%。⑧徐盈雁:《检察机关开展知识产权司法保护重拳打击侵犯假冒犯罪》,正义网:http://news.jcrb.com/jxsw/201410/t20141008_1437534.html,2016年4月15日访问。不可否认,这既可能与司法机关的侦破导向相关,又可能与专利犯罪等知识产权犯罪的隐蔽性相关,但侵犯商标权犯罪已然呈现泛滥之势,这是一个不容否定的事实。在商标权的有限保护政策导向下,受商标侵权泛滥化伤害最大的是民族企业,关系到民族经济的发展大计。可见,研究完善商标权的刑法保护方案迫在眉睫。当然,对于商标权而言,民事保护、行政保护以及刑事保护缺一不可,而三者之间的整体架构与适用频率则需详究一番。

三、商标权刑法保护的历史演进

无疑,迈进现代法治的我国要求法规范体系满足现代社会的不断扩张的要求。在商标权的刑法保护这一问题上,清末以降我国法规范体系的确立、发展以及完善是一个循序渐进的过程,并且其中夹杂着利益纷争与外国列强对旧中国的压榨欺迫。以史为鉴,可以明晰商标权刑法保护之不足与误区,由此为其完善提供一个有益视角。“它应当不仅是过去的历史的叙述,而且是未来的哲学的营养。”⑨冯友兰:《三松堂全集 (第一卷)》,河南人民出版社1985年版,第343页。通过商标权刑法保护的百年回顾,结合司法实践的现实需求,能够窥探出刑法解释学难以满足商标权刑法保护之需求,必须从刑法立法学上完善商标权刑法保护体系。

(一)从清末修法到民国 “六法全书”

“在那个强权就是公理的海盗时代,中国的忍让并未换来西方国家的同情……变本加厉地压迫中国。”⑩曲三强:《被动立法的百年轮回——谈中国知识产权保护的发展历程》,载 《中外法学》1999年第2期。当西方列强叩开旧中国的市场大门之后,囿于彼时的清政府的法制状况,其对于诸如商标权保护等 “法外治权”的渴求愈加强烈,一系列为了专门保护外国人的商标权的法律陆续出现在旧中国人的土地上。自1902年起,清政府相继与英国、美国、日本等国签订涉及商标管理的条约,旨在防止假冒、保护商标。1904年,清政府在商务部内设立商标登录局,专门管理商标保护事宜。彼时的 “保护商标”宗旨更多的是为美国等国服务,因为彼时的清政府企业尚不具备 “走出去”的能力,并且国内市场对于现代商标权的保护体系需求并不强烈,完全可以以标示牌号等方式区别商家的商品或服务。1904年8月,清政府在被裹挟下制定了中国历史上第一部商标法律,即由其商务部制定而由光绪帝钦定颁布的 《商标注册试办章程》,该法规定了一系列商标侵权及犯罪的行为方式,比如在同种商品上使用与他人注册商标相似或相同商标的行为,或者贩卖上述假冒商标,或者明知上述情形而予以贩卖上述商品,等等。颇具讽刺意味的是,这部法律的代拟人竟是当时掌管旧中国海关的总税务司英国人赫德。虽然其宗旨是保护美国等国的商标,在客观上也推进了现代商标法体系在旧中国的确立与完善。即使如此,也无法磨灭彼时中国人的法律制定权被外国人操控这一耻辱的历史事实。

北洋政府1923年 《商标法》是民国时期的首部 《商标法》,其将商标管理制度、商标权作为商标犯罪的保护法益,对于商标犯罪行为的规定较为全面,比如规定了欺诈获取商标专用权的行为属于犯罪行为。①赵永红:《知识产权犯罪研究》,中国法制出版社2004年版,第107页。1925年 《商标条例》完全照搬了上述北洋政府的商标法律的规定,其规定了诸多侵犯商标权以及商标管理制度的犯罪行为及其刑事惩罚。并且1930年 《商标法》以1923年 《商标法》作为蓝本,但这部法律并未规定侵犯商标权以及商标管理制度的行为的刑事责任。同时,北洋政府1923年 《商标法》规定,可以以刑法处罚侵害商标专用权的行为,而国民政府1930年 《商标法》删除了这个规定。依据颁布于1935年的 《中华民国刑法》第二百五十三条以及第二百五十四条规定可知,对于构成犯罪的商标侵权行为,以妨害农工商罪进行惩罚。同时,该法规定的商标犯罪行为包括第二百五十三条规定的伪造、仿造商标行为以及第二百五十四条规定的贩卖、陈列、输入、伪造、仿造商标、商号、货物行为。我国台湾地区于1972年修订 “商标法”时,将商标管理制度作为保护法益,并以刑法处罚侵犯其之行为。此外,其对于商标犯罪的规制采取刑法典与附属刑法相结合的结合型立法模式。总体而言,纳入商标犯罪的商标侵权行为相当广泛,包括一些不正当竞争行为 (与商标相关)、伪造、仿造商标、商号行为。其规定的 “假冒行为”意为,在类似或相同商品或服务上,使用近似或相同之注册商标或团体商标,有致相关消费者混淆误认之虞者,其外延很宽泛。其商标犯罪的侵害对象包括商品商标、服务商标、团体商标、原产地商标以及未经注册的外国著名商标等。但其并未规定非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,至于其构成其他商标犯罪的共犯情形,则是另一个问题。②彭辉:《知识产权制度比较研究》,法律出版社2015年版,第212页。

(二)1979刑法典对商标权的保护介析

新中国成立后的第一部商标法规是由政务院制定并颁布的1950年 《商标注册暂行条例》及其《实施细则》,工商业企业 (经注册的)商标的专用权由其进行专门保护。当下的商标法律体系在相当程度上继受了这个条例的具体规定。从1957年至1979年止,由于计划经济体制与思想观念闭塞等原因的存在,我国商标管理制度呈现出浓厚的计划经济色彩,从商标强制注册制度 (未注册无保护)以及商标与商品质量挂钩制度中可见一斑。彼时,并未对侵犯商标权的行为规定刑事责任。

直至1979年 《刑法》第一百二十七条才规定了假冒注册商标罪。从这一立法规定可见,彼时的规范保护尚显粗糙。这个罪名的犯罪对象仅仅包括企业注册商标,犯罪主体仅仅包括工商企业,二者的范围皆较为狭隘,无法满足市场经济对于商标权的刑事法保护的要求。随着改革开放后经济体制改革的完善,我国社会主义市场经济迅速发展。越来越多的国内企业开始注重对商标的保护和经营,同时,谋求在我国进行投资开发项目建设以及获取投资建设红利的外国企业,也更加注重其商标专用权在我国受到有效保护的强度。

彼时的 《商标管理条例》在相当程度上无法适应时代发展的需要,为了强化商标专用权的保护力度,适应市场经济之要求,1982年 《商标法》顺应时代的呼唤与商标保护的需要适时而出。这部法律的首要指导思想仍是商标工具主义,而不是商标权保护主义。因为其指出,应当强化对于注册商标专用权的保护力度,并且指出,商标使用人应对其商品质量负责。可见,注册商标专用权是国家用以规制商标权人负责商品质量的便利工具。诚然,注册商标专用权受到了商标法的保护,但这似乎仅仅是一种工具主义导向下的附随功能。③黄晖:《商标法》,法律出版社2004年版,第10页。随着我国的相关知识产权法律的逐步建立,加之认可商标权民事权利性的 《民法通则》的正式实施,我国逐步加入了诸多重要知识产权国际保护组织,商标之商誉受到的重视程度不断提高,企业已经将商标注册作为一种保护企业的重要手段。基于我国特色的市场经济的快速发展的要求,同时为满足商标的国际注册与保护请求的相互往来需求,我国自1988年11月1日起,采纳了国际通行的 《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》(以下简称为《尼斯协定》)。

1979年 《刑法》对于商标犯罪的简陋规定,无法适应彼时的实践中出现的打击严重商标侵权行为的需要,比如严重的 (以出卖为目的的)擅自制造他人注册商标标识的重商标侵权行为,无法被科以刑事惩罚,这使得此类行为继续猖獗不止。我国通过逐步修订相关法律法规,制定并实施相关司法解释,扩大商标侵权的刑事法规制范围,并扩大商标犯罪的犯罪主体的适格范围,逐渐缓和了这一矛盾。针对1979年 《刑法》第一百二十七条,1982年 《商标法》第四十条扩大了假冒他人注册商标的行为方式类型,包含了擅自制造或者销售他人注册商标标的行为。随后,相关司法解释将 “有意销售假冒注册商标的商品”之行为,作为假冒商标罪的构成要件行为;并且将个人作为假冒商标罪的犯罪主体。④陈心:《我国商标刑事立法的完善》,中国政法大学2010年硕士学位论文,第27页。为了有效地打击商标犯罪,营造更加健康的市场经济竞争秩序,保护广大消费者的合法权益,我国于1993年2月22日重新修订了 《商标法》,其第四十条被修订为包含三款的法条,初步奠定了三个传统商标犯罪的商标法基础。随后,《关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》(以下简称为 《补充规定》),基本上是将以往对于商标权的刑事法扩大保护的内容囊括于中。总体而言,经过 《补充规定》的修改,我国商标权的刑事法保护体系主要呈现四点变化:其一,在保留假冒注册商标罪的基础上,增加销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪; 其二,将犯罪主体从1979年 《刑法》规定的工商企业 (直接责任人员也作为责任主体),扩大到一般主体 (包含企事业单位);其三,具化假冒注册商标罪的犯罪构成要件及其要素;第四,将商标犯罪的法定刑 (量刑幅度)从一档增加至两档,突出罚金刑的功能。

(三)1997刑法典对商标权的保护介析

为符合TRIPs协议对于商标权的刑事法保护的总体要求,1997年 《刑法》设置了假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪这三个侵犯商标权的罪名。这实质上是以基本法的形式吸收了1993年 《补充规定》的商标权刑事法保护的罪名设置。1997年 《刑法》在修订过程中,将商标犯罪、假冒专利罪、侵犯商业秘密罪、侵犯著作权罪等犯罪规定在侵犯知识产权罪一节中,由此组成了知识产权刑法保护体系。此外,1997年 《刑法》修改了《补充规定》中的商标犯罪的犯罪构成要件要素。为了更为合理地界定这三个商标犯罪的 “罪量”标准,加强商标权刑事法保护的力度,《2004解释》对 “情节严重”“情节特别严重”“数额较大”“数额巨大”等 “罪量”问题进行了专门解释,并且将 “相同的商标”扩大解释为完全相同或较之视觉基本无差异且足以误导公众的商标,不仅将使用于商品上界定为 “使用”,并且将使用于商品包装、容器等其他商业范围上亦界定为 “使用”。随后,《2011解释》对 “同一种商品”的比较判定对象与 “与其注册商标相同的商标”的判定方法等问题皆作出了明确规定,同时明确了值得刑法处罚的相关犯罪的未遂情形。

四、商标权刑法保护的立法完善

(一)商标侵权行为犯罪化的一般原理

我国法律规范创建处于急剧更新的转型时期,对于商标权的刑事法保护也不断变化,立法与司法层面对于合理规制商标犯罪的诉求激增。但若无法解释商标犯罪的合理生成机制问题,再多的司法解释也只是隔靴挠痒,无法解决严重商标侵权行为的入罪圈划定问题。惟有运用刑事一体化方法,方可以合理把握商标侵权行为转变为商标犯罪行为的 “罪量”变迁;进而可梳理出值得刑罚惩罚的商标侵权行为类型以及不值得刑罚惩罚的商标侵权类型,再而可以规范的方式将这些划入犯罪圈的行为纳入刑法典中,以承载刑事政策与实质正义的和谐诉求。⑤陈洪兵、陈禹衡:《刑法领域的新挑战:人工智能的算法偏见》,载 《广西大学学报 (哲学社会科学版)》2019年第5期。商标侵权的正义标准是平衡理论视域下的权利侵犯标准,商标犯罪属于值得刑法处罚的商标侵权行为,商标犯罪的犯罪圈扩大需紧密结合商标侵权的侵权圈的伸缩而界定。⑥冯文杰:《我国商标专用权取得制度的反思与重构》,载 《上海政法学院学报 (法治论丛)》2018年第4期。陈忠林教授认为,当某种行为威胁全体公民人权或全体公民享有人权的基本条件时,并且其他法律不能有效规制,而不以刑法予以规制,则相应的法律体系在根本上便会受到威胁,就应当以刑法对其予以规制。⑦陈忠林、陈可倩:《关于知识产权刑法保护的几个问题》,载 《中国刑事法杂志》2007年第3期。这种观点阐述了对于刑事法律介入严重的民事侵权行为的条件。当这个经验世界出现的严重侵犯法益的行为,无法被非刑事法律所有效调整,且不以刑事法律调整即出现调整这种行为的法律制度存在危机时,则刑事法律的介入即获得了技术乃至伦理上的正当性与合理性。

鉴于商标权的当下法律保护机制未能扑灭日益猖獗的商标违法犯罪行为,作为 “二次法”以及“事后法”的刑法必须适当介入新型的且严重的商标侵权行为的综合规制中。从商标权神圣不可侵权、知识产权刑事法保护的世界流行趋势、非刑事法律保护力度不足以及刑事法保护的威慑力崇拜等四个方面,基本可以概括当下的刑法学界对于加强商标权的刑法保护的主要原由。商标权刑事法“强保护”与 “弱保护”并不是一组迥然不同的词汇,二者之间的保护强度只有相对之分,前者即为刑事法给予商标权较强的保护,而后者即为刑事法给予商标权较弱的保护。⑧吴宗宪:《知识产权刑法保护的基本理念》,载 《山东警察学院学报》2010年第1期。有人从商标权的私权本性、刑事法高运行成本以及域外法与本地国情需相适应等角度切入,断定我国不应当过度使用刑事法保护商标权。⑨罗正红:《商标权刑事保护的正当性及适度性探析》,载 《知识产权》2008年第1期。无疑,当前需加强商标权的刑法保护,但亦不能突破刑法谦抑原则的底限,过度扩大化甚至泛滥化保护的结果,伤害的最终是市场经济与消费者自身。由此可见,在已然呈泛滥化的商标侵权现状面前,加强商标权的刑法保护已是共识,但加强保护并不意味着、且不应当意味着过度保护。应当在反思商标权刑事法保护体系的缺失问题的基础上,展开商标侵权行为犯罪化扩张。概言之,如果某种商标侵权行为满足下列基本条件,则必须以刑法对其予以处罚:其一,属于应然意义上的侵权行为;其二,损害了商标权人的利益;其三,达到应受刑法处罚意义上的法益侵害性程度;其四,行为人具有主观上的谴责性;其五,具有刑法意义上的预防必要性。由此实现周延保护法益的目的,实现商标权刑法保护规范的公众认同效果。

(二)服务商标之体系性刑法保护

依照商标的使用对象可将商标划分为商品商标与服务商标。服务商标是指,服务提供者为区别自身提供的服务与他人提供的服务而使用的商业标志。在服务业已然成为重要产业的当前社会,服务商标已在众多国家获得商标法保护,并且受到了刑法保护。若无服务商标的法规范保护,则服务业难以健康发展。当前社会在某种意义或程度上是一个符号社会,服务业若要取得成功,必须具有持续使用的服务标志,从而依托商标战略实现振兴。否则,服务业难以获得制造业等产业所取得的成就。服务商标并不是与商品商标一同进入法律同等保护之视域的,1946年 《美国兰哈姆法》将对服务商标的保护提升到与对商品商标同等保护的高度,修订于1958年的 《保护工业产权巴黎公约》要求各成员国保护服务商标,修订于1993年的我国 《商标法》规定了保护服务商标的条款。服务商标不仅应当受到民法之保护,并且应受到行政法以及刑法之保护。当然,在现阶段的司法实践中将服务商标纳入刑事法的保护对象范围,违背了作为刑事法治基石的罪刑法定原则。总之,应当以刑法保护服务商标,由此周延地保护法益。

(三)商标反向假冒行为之刑法规制

商标反向假冒行为分为显性反向假冒行为与隐性反向假冒行为。当前学界普遍将显性反向假冒行为作为研究对象,并将其直接称之为商标反向假冒行为。所谓显性反向假冒行为是指,行为人将自己的商标与他人的商品或服务相对应,即剔除了他人原有的商标,并予以销售的行为。⑩肖乾利、张万兵:《商标反向假冒行为的刑法规制》,载 《云南行政学院学报》2010年第4期。可见,商标反向假冒行为是指,生产经营者在未得到商标权人许可之情势下,将商品上合法贴附的商标替换为自身所有的商标,进而销售该商品之行为。①叶高芬:《论商标反向假冒行为的法律规制》,载 《南昌大学学报 (人文社会科学版)》2009年第3期。对于这种商标反向假冒行为而言,以往商标法并未将其作为一种商标侵权行为,相关法院根据公平竞争等原则以及相关商业准则判定商标反向假冒行为属于不正当竞争行为,由此促使相关企业必须依法诚信经营。②北京市第一中级人民法院民事判决书 (1994)中经知初字第566号。随后,鉴于商标反向假冒行为的普遍性与泛滥性,我国 《商标法》第五十七条第五款将其纳入商标侵权行为范围之中。当前学界不乏质疑将商标反向假冒行为作为一种商标侵权行为之论,但是从 “前理解”出发,这种值得谴责的不正当竞争行为的确是在肆意侵犯他人的商誉。具言之,如果商标反向假冒行为被正当化,则诸如耐克、香奈儿等品牌的独特效应便会被稀释,出现不同品牌但商品或服务完全一样的奇异现象,由此很可能使得上述原有的驰名商标变得不名一文。质言之,商标反向假冒行为能够阻断商业信誉的积累、扩大及传播,严重侵犯原商标所有人以及使用人的实际利益,也使消费者获取不到真实的市场信息,还严重扰乱了规范的市场秩序。可见,应当以刑法处罚严重的商标反向假冒行为,由此作出法规范上的回应,保护值得刑法保护的商标权,积极预防此类行为的再生。总之,应当以刑法处罚值得刑法处罚的商标反向假冒行为,由此周延地保护法益。

(四)驰名商标淡化行为之刑法规制

所谓商标淡化是指,降低商标对于商品或服务的显著性或识别性的侵权行为,通常以淡化驰名商标的形式出现。③[美]苏珊·瑟拉德:《美国联邦商标反淡化法的立法与实践》,张今译,载 《外国法译评》1998年第4期。淡化标准不同于混淆可能性标准,即无论相关消费者是否产生了混淆或具有混淆可能性,都不妨碍淡化行为的认定。④黄晖:《驰名商标和著名商标的法律保护》,法律出版社2001年版,第125页。比如在当前社会,“NIKE”牌鞋子经常出现于乡村集市与城市的城中村商贩摊上,即使消费者为了满足虚荣心理,明知其为假冒商品而仍购买,依照淡化标准,上述商贩的行为也是一种驰名商标淡化行为。质言之,非权利人以不劳而获的方式损害驰名商标权利人的商誉的行为,便是驰名商标淡化行为。我国2001年 《商标法》第十三条第二款规定了注册驰名商标跨类保护制度。商标不仅能够展现出巨大商誉价值,且可能在较短时间内迅速地提升品牌价值。驰名商标的商誉巨大,其外在表现一般是品牌价值的大小,早在2008年的我国500强商标平均品牌价值便高达23.86亿元。耐克的商品成本仅区区100多元,一般售价却可高达1000元左右,年销售利润高达20亿美元左右,其商标品牌价值更是惊人,以致于难以估量。⑤付继存:《商标法的价值构造研究——以商标权的价值与形式为中心》,中国政法大学出版社2012年版,第285页。驰名商标蕴含的巨大商誉能够逐渐被驰名商标淡化行为所稀释,由此必然影响商标管理秩序,使得驰名商标不再成为真正的驰名商标。在保护路径上,未注册驰名商标利益人能够依靠申请注册或并存注册,由此实现商标权保护的完整化。当然,若驰名商标尚未注册成功时,就受到商标淡化行为的侵犯,则宜于坚持利益衡量原则,对其进行一定的法保护。同时,应当尊重经由使用取得利益之法则,杜绝将注册作为驰名商标获得规范保护之必要条件。总之,应当以刑法处罚值得刑法处罚的驰名商标淡化行为,由此周延地保护法益。

(五)商标混淆行为之刑法规制

在商标法领域中,所谓混淆是指,消费者无法或难以通过商标识别不同企业的商品或服务。当前我国商标法对于商标侵权标准设置了混淆可能性标准,即混淆可能性而不是混淆才是判定是否商标侵权的标准,混淆只是一种防止的实际状况。质言之,商标使用行为仅造成相关公众产生混淆可能性即构成侵权,其在一定情形下必须综合考虑各方利益。混淆理论包括初始兴趣混淆、反向混淆、售后混淆等类型。美国现行 《兰哈姆法》第32条规定,他人对于商标的商业性使用,只要造成了一定的范围 (通常为广泛)的消费者对于商品或者服务来源、关联、认可的混淆,或者具有造成混淆的可能性,即属于一种商标侵权行为。此处的广泛消费者包含除了购买者以外的潜在消费者和社会公众。对于如何认定而言,通常采取 “相关测试”方法,即测试如同购买者一般的其他消费者与公众,是否会或可能会对商品或服务产生混淆。对于我国而言,相关司法解释将商标的相似性和商品的类似性作为判定是否混淆的核心要素,亟需借鉴域外的 “相关测试”方法,将相关消费者与公众作为判定是否混淆的识别人员,而非仅仅依靠相似或类似与否进行判定。传统的商标混淆行为的发生被限制在购买时、购买人以及相关公众、来源误导等关键点上,后至的扩张的混淆类型大多是对于这几个关键点的突破。当前司法实践遵循二元商标侵权标准,即 “双相同”商标侵权类型无需考虑混淆可能性,“非双相同”商标侵权类型需择定混淆可能性的两分商标侵权标准模式。⑥姚鹤徽:《论混淆可能性在商标混淆侵权判定中的地位——兼评我国新〈商标法〉第五十七条》,载《河南财经政法大学学报》2015年第6期。若与未注册的驰名商标有联系的商标使用行为具有导致消费者产生混淆之可能性,则能够运用传统商标侵权理论对其提供法律保护。“非双相同”商标侵权行为既侵犯了商标权,也扰乱了国家注册商标管理秩序,而国家注册商标管理秩序也是一种保护商标权的制度性法益。⑦冯文杰:《商标权的刑法保护完善》,载赵秉志主编:《刑法论丛 (第55卷)》,法律出版社2019年版。对于上述行为,应当在审慎甄别是否具有合法事由的前提下,以刑法规制值得刑法处罚的此类行为,由此周延地保护法益。

(六)影射商标行为之刑法规制

行为人将他人的注册商标或未注册驰名商标,作为企业名称中的字号非法使用,从而误导公众,不正当 “搭便车”的行为,就是一种影射商标行为。当前,这种商标侵权行为由国家反不正当竞争法律进行规制,难以满足现实需求,从越来越多的恶意不正当竞争案件的爆发中可见一斑。此外,企业名称中的字号具有类似于商标的功能,能够区别不同企业的商品或服务,而区别功能正是商标的核心功能。如果生产经营者擅自将其他生产经营者的注册商标或未注册的驰名商标作为一种企业名称中的字号使用,就使得他人的商标权受到了损害,由此很可能使得他人的商标中蕴含的经济价值受到损害,并且即使是可能意义上的经济价值受到损害,也是一种财产损失。⑧参见王钢:《德国判例刑法分则》,北京大学出版社2016年版,第211页;陈毅坚:《诈骗罪中财产损失的概念与认定——以混合型交易为中心》,载 《政法论坛》第2019年第1期。如果将商标权作为一种财产权,则这种商标侵权行为也是一种财产侵犯行为。商标法的重要目的包括保护注册商标所有权以及未注册商标的所有权。影射商标行为既有可能造成相关公众的混淆,也可能造成驰名商标的显著性或商誉之淡化,并且这种行为已然呈现泛滥化之状。若影射商标行为达到应受刑罚处罚的法益侵害性程度,就应当以刑法对侵犯商标权的影射商标行为予以规制,实现法益保护目的。

结论

商标违法犯罪的实证数据显示,我国商标违法犯罪呈现愈加严重之样态,并且非刑事法无法起到有效规制之作用,“法益”危在旦夕,由此突显出商标权刑法保护之必要性与正当性。我国对于商标权的刑法保护历经清末至今,已然专门设置了假冒注册商标罪等三个罪名,以此规制侵犯商标权犯罪。虽然在基本方向上是合理的,但面临法益保护对象不全面、法益侵害方式规制不全面等现实问题。在商标权刑法保护领域,刑法解释学难以满足社会现实的系统性需求,应当在结合犯罪化界限的一般原理的基础上,审慎将值得刑法处罚的驰名商标淡化行为、影射商标行为、商标反向假冒行为以及服务商标侵权行为纳入刑法规制范围,以周延保护值得刑法保护的法益,从而实现侵犯商标权犯罪减少甚至消失的预防效果。