家庭视角下的劳动参与和多维贫困

张文武 欧习 徐嘉婕

摘要:本文运用CHNS1993—2015年连续追踪面板数据,在测算多维贫困基础上讨论了城乡贫困状况的差异,进而运用PSM方法和xtlogit模型从整体多维贫困和单维分解两个层面系统研究了劳动参与和家庭结构特征对贫困的影响。研究发现:(1)我国多维贫困状况已经得到了极大的改善,劳动参与对缓解城乡多维贫困具有决定性的影响,尤其是对具有劳动能力的家庭,在收入提高、生活质量提升方面具有显著的促进作用;(2)劳动参与的多维减贫效应具有显著的家庭异质性特征,幼年子女和老人越多,家庭陷入生活质量贫困的可能性越高,但“健康化趋势”明显;(3)城市样本的劳动参与度相对较低但减贫效应更加明显,农村样本劳动参与和多维贫困呈现不规则关系,劳动参与在缓解多维贫困的同时呈现加重健康贫困和教育贫困的趋势。

关键词:劳动参与;多维贫困;家庭结构;CHNS面板;PSM

文献标识码:A

文章编号:100228482020(01)008513

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、问题的提出

自“精准扶贫”思想提出,以习近平同志为核心的党中央把“脱贫攻坚和共同富裕”提升到了新的战略高度 [1],中国经济高速增长的涓滴效应和持续不懈的举措取得了举世瞩目的扶贫成就。十八大以来,我国的贫困发生率由10.2%降为2017的3.1%,稳定脱贫人口超过6000万,如果从改革开放起算,中国绝对贫困人口减少量高达8.5亿,占世界绝对贫困人口减少总量的约3/4 [2]①。与此同时,新时代社会主要矛盾的变化和全面建成小康社会的战略对扶贫工作的深度、广度以及精度提出了更高的要求,尤其是在社会结构和经济发展发生巨大变化的背景下,人民群众对美好幸福生活的追求更加普遍,贫困也内生出一些不同于传统贫困线观念的多元化、多维化等新问题 [3]。其中,家庭结构变迁和跨区域劳动供给所引发的独居老人贫困、留守儿童贫困等已经成为不可忽视的社会问题 [45],以家庭结构和劳动供给为视角研究系统性多维贫困的发生和缓解具有重要的学术价值和现实意义。

在以家庭为伦理观念基础的中国社会,贫困认知和贫困缓解历来是以整个家庭生活改善及其成员发展为标准而非仅仅关注个人 [6],成员结构的差异可能导致相近收入水平的家庭面临完全不同的生活境遇。在中国城镇化快速推进的当下,劳动力跨区域流动就业成为一种常态,极易出现家庭成员摆脱收入贫困的同时陷入其他形式的贫困。以较为普遍的农业转移人口为例,在尚未完全市民化之前,“候鸟式”的劳动参与导致了留守儿童情感陪伴和日常教育的缺失,同时也引发了农村老年人的贫困及社会支持问题,尽管在某种程度上以收入为衡量标准可能并不属于贫困。这一现象反映了当前扶贫工作几个值得关注的点:一是家庭贫困的多维衡量和精准识别;二是家庭结构所导致的差异化贫困表现及其致贫因素;三是家庭劳动参与的特点和收入来源可能对多维贫困动态变化的影響。在此背景下,本文利用CHNS1993—2015的微观面板追踪数据,通过xtlogit模型和PSM分析方法,从家庭结构、劳动参与角度对多维贫困进行系统的探讨和研究,为精准扶贫精准脱贫提供更加细致的点对点证据支撑。

相较于现有研究,本文的学术贡献主要体现在以下两个方面:一是从家庭减贫的视角出发,采用PSM方法探究劳动参与对多维贫困影响,不仅有别于对单一个体或群体的研究,而且进行了区域城乡的差异性分析,增加了研究对象匹配的精度;二是采用追踪时间长、样本数量大的CHNS面板数据,基于家庭结构特征进行相应分解,提供了更加精准的微观支撑。本文接下来的结构安排如下:第二部分为文献回顾与分析;第三部分是多维贫困测算和基础回归;第四部分进行多维贫困分解的扩展检验;最后一部分为结论与启示。

二、文献回顾与分析

自阿马蒂亚森提出“能力剥夺”观点以来,健康、情感、教育等影响个人长期能力形成的主客观因素被越来越多的研究者纳入致贫因素和贫困衡量的研究范围,基本的住房条件、受教育机会、健康水平以及其他经济福利构成衡量一个社会人是否真正贫困的基本属性 [79]。许多学者不仅从宏观政策和环境(如贸易开放、收入差距、公共转移制度、经济增长、政府财政专项扶贫)进行探讨,且随着微观数据的普及,从微观层面如个体特质、社会保障、代际贫困传递等角度进行的多维贫困研究逐渐增多。

贫困内涵的变化首先带来了衡量方法的变化,对多维贫困的测算,大都是采用微观调查数据,如联合国儿童基金会总部的多指标类集调查(MICS)

全球小组与政府代表和其他专家协商,制定了一套标准的调查工具——从制表计划和样本权重指南到手册和问卷调查。、人口与健康调查(DHS)、各国家全国住户抽样调查(PNAD)等。由于仅用收入度量贫困的不足,早在1990年,联合国开发计划署(UNDP)就建立了人类发展指数(HDI)和人类贫困指数(HPI)来多方面衡量贫困,在此基础上,于2010年与牛津大学合作建立了多维贫困指数(MPI),许多研究是借此完成的。国外学者在构建利用这些数据识别加总多维贫困人口时采用的方法主要有投入产出效率法 [10]、公理化方法 [11]、模糊集法 [12]、信息论法 [13]等。我国主要是利用CHNS和CFPS数据来测度多维贫困,国内大都基于公理化方法中的Alkire等 [14]提出的“双界限”法(简称A F方法),构建全球多维贫困指数计算MPI [1517]

MPI指数是一个国际通用的多维贫困指数,涵盖了100多个发展中国家的贫困情况,反映了贫困个体或家庭在不同维度上的贫困程度。在此之前,HPI(人类贫困指数)和HDI(人类发展)指数均有一定的缺陷。,并根据研究目的自行增减指标以进行特定区域特定群体多维贫困状况的对比。

相较于指标改良、测算和衡量的研究,另一类主要文献则将重点聚焦于多维贫困的致贫因素和扶贫路径。结合我国社会转型和城乡差异的现实,以刘生龙等 [1821]为代表的学者从生活性消费、收入差距、经济环境等视角进行农村多维贫困的具体分析,认为收入以外的维度已经成为致贫的主要因素,应加强农村医疗基础设施和社会保障水平,继续完善教育卫生等公共服务;也有学者进一步从农户、农民工、老年人、女性、儿童等进行多维贫困的动静态比较分析 [6,2223],发现城乡异质性、户籍制度、家庭户主特征、社会关系、人口等对长期多维贫困发生率具有显著影响 [5,2425]。在不同区域的表现上,东西部不同省份之间差异明显,西部地区普遍多维贫困水平较高,中部次之,东部地区贫困情况较低。结合中央持续推进脱贫攻坚、更加注重精准脱贫和高质量脱贫的现实,近年来开始出现少量以家庭和特定政策為对象的研究,李博等 [26]从家庭层面对中国收入和多维贫困进行动静态对比分析,发现两种贫困家庭存在巨大的静态和动态偏移;陈国强等 [27]的研究则发现分类设计的多层次公共转移支付则可能是同时缓解收入贫困和多维贫困的有效之策。除此外近年来关于收入贫困和多维贫困之间的对比分析文献也在逐渐增多 [26,28]。

尽管目前国内学者对多维贫困的识别和测算已经有了相对成熟的算法,有助于宏观识别特定区域特定群体的多维贫困,但以家庭为研究对象的文献相对较少,以家庭为单位的研究多考虑户主的因素,以个体为研究对象的研究多关注宏观政策如公共转移支付、收入差距等,鲜少考虑家庭结构的因素,个体主观能动性和家庭结构异质性尚未被充分考虑。

大量研究显示家庭要素禀赋的不同是进行分工合作的基础,充分利用才能实现家庭和个人的效用最大化。家庭的老年成员和青年成员以及幼童的比例,对劳动时间具有重要影响。宋扬等 [29]研究发现家庭中劳动力数量、组成规模和人员结构对一个家庭脱贫具有一定的影响,解垩 [30]认为家庭特征会对家庭资产变动造成正向或负向冲击。由家庭多育贫困模型相关理论可以推出,在技术、管理和家庭最大效用保持不变时,如果增加对儿童看护、家庭内部抚养的消费支出,必然会对生活资料的投资产生挤出效应,甚至形成一个贫困代际传递链。劳动力是经济社会发展的核心要素,是劳动者参与社会生活、满足自身经济需求的必要条件,劳动参与率的提高不仅能改变劳动者的收入和提高家庭地位以及议价能力,对降低生育率、提高子女的教育投资都有积极的影响 [31],Reklewski等 [32]在对波兰公共福祉研究得出劳动力市场状况与公众生活质量、文明福利、社会福利、物质福利有不同的影响;就业状态在家庭、体制与工作冲突三体制中碰撞中决定了个体主观幸福感 [33]。由上可知,劳动参与和家庭结构对个人发展、家庭效用有着重要影响,多维贫困指数已经逐渐成为衡量个体或家庭贫困状况的一个重要指标,个体劳动参与和家庭结构对多维贫困产生的具体影响将是本文接下来的研究重点。

三、多维贫困指数测算与基础回归

(一)数据来源与处理

本文采用的是中国居民营养和健康调查(CHNS)数据,该数据是北卡罗来纳大学教堂山分校卡罗莱纳州人口中心与国家营养与健康研究所(NINH,前国家营养与食品研究所)之间的国际合作项目,旨在研究国家和地方政府所实施健康、营养、计划生育政策和计划的效果,并了解中国人的社会和经济转型。该调查分别在1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015年对上年家庭和样本各方面信息采用多阶段

分层随机抽样,考虑了个人人口学背景资料、工作和收入情况、家庭情况、教育健康公共卫生等,契合本文的研究目的。本文对数据处理如下:由于未成年人几乎没有收入和工作,将其归结为收入贫困人口有失妥当,故本文选取18—60岁具有劳动能力的样本;根据历年唯一不变的个人代码(id)和年份(wave)进行匹配获得健康、教育、工作状况等方面的个体信息,并对部分年度个体年龄和性别缺失值进行了补齐;截面样本通过对同一年度id与家庭代码(hhid)进行匹配计算获得家庭结构

计算家庭老人数和孩子数目等家庭结构步骤在进行样本筛选之前进行。、家庭净收入、固定资产等其他家庭信息(下文会有详细介绍),由于数据库样本量较大,故本文对重要变量缺失值和异常值采取了直接删除的方法,共收集到1993—2015年进行八次调查所得所有样本共60563个,其中共有城市样本19956人,共8011户不同的家庭,严格来说所选取最终数据为非平衡面板

在利用微观数据测量多维贫困时,已有许多学者为追求样本数量采用非平衡面板数据 [17,21]。但也有跟踪匹配使用截面数据的研究 [24],故本文也对数据重新整理为平衡面板数据后共得到每年556人×8年=4448个样本量,重新计量结论未有改变。限于篇幅,结果未放置到正文中。。

(二)多维贫困指数的测算与识别

1.指数测算方法

在目前各种多维贫困测算方法中,A F双界限法最为成熟且应用最为广泛,Sen [7]认为人的贫困不仅表现在经济收入不足,更表现在能力、权利是否被剥夺上。因此结合数据的可得性及以往学者研究,本文以全球多维贫困指数(MPI

MPI指数取值越小,说明该个体或家庭贫困程度越低,反之越高。)为基础衡量个体的多维贫困状况,并将其分解为多维贫困发生率(H)和平均剥夺程度(A)来衡量多维贫困的广度和深度。

MPI指数的计算方法如下:n为样本总人口,q代表贫困人口数,d表示总维度数,k表示维度截断点,即如果个体的最终得分超过k则视为多维贫困者,yij表示个体i在j维度上的值,zj为维度j的贫困临界值,wj为j维度所占权重(∑dj=1wj=1)。若个体在某一维度上取值小于该维度的贫困临界值,则视为该个体在该维度贫困,即gij=1yij≤zj0其他,用ci表示贫困个体i的加权贫困程度,即

ci=∑dj=1gij·wj(1)

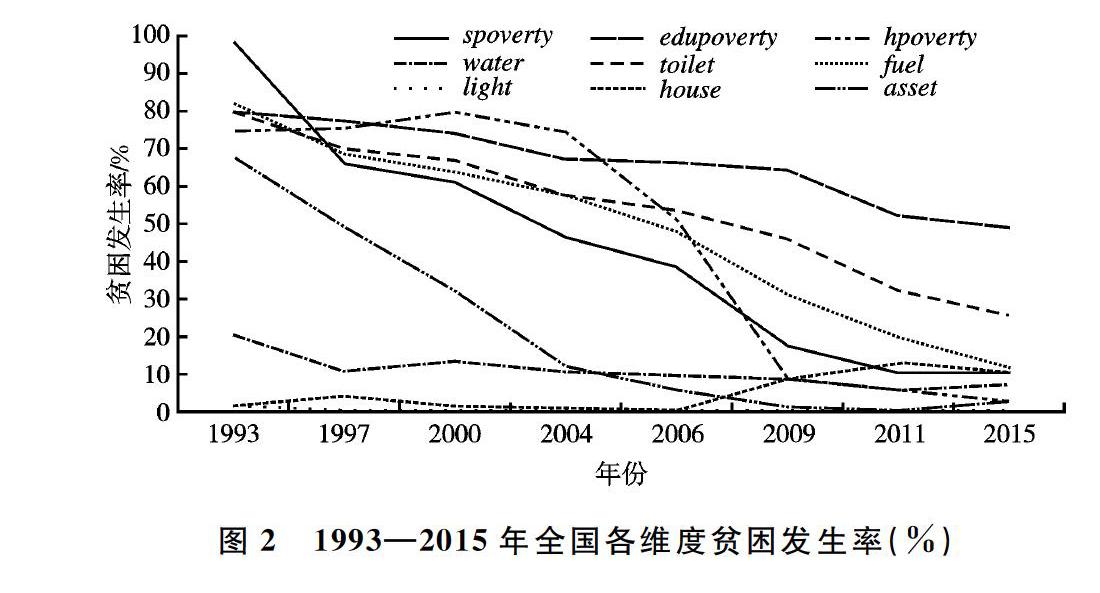

则贫困个体的识别为q (k)i=1ci≥k0ci H (k)=∑ni=1q (k)in(2) 表示相应k值下多维贫困人口占总人口的比率。另一个平均被剥夺程度指数A (k)为所有贫困个体平均被剥夺的维度数与总维度数的比值,即 A (k)=∑ni=1c (k)i∑ni=1q (k)i(3) 其中c (k)i是剔除非多维贫困人口后的加权, c (k)i=∑dj=1gij·wj (q (k)i=1)(4) 結合以上公式我们可以推导出MPI贫困指数,即 M (k)=∑ni=1c (k)in=H (k)·A (k)(5) 在维度和指标设置方面,本文采用学者们常用的等权重法(虽然已有PCA等分析法对权重进行了进一步的细化,但等权重不影响本文的结果)。根据数据的可得性、本文的研究目的以及《人类发展报告(2010)》提出的全球多维贫困指数,本文对维度和剥夺临界值酌情进行了调整。由于原MPI指数中缺少货币化的指标,为充分反映各方面的剥夺和社会排斥,本文参考王春超等 [17,34]的做法,将收入作为一个维度加入其中。 2.指数识别 根据全球多维贫困指数,维度截断点k在20%以上时,贫困风险就会逐渐上升,故许多学者采用20%作为多维贫困临界值并用30%、40%作为深度贫困的研究。在此基础上,结合Alkire等 [35]的研究和选取的指标,本文采用22%和33%分别作为k截断点H(2)、A(2)、M(2)对应k=22%,H(3)、A(3)、M(3)对应k=33%。 由图1和表3我们可以看出,1993到2015年,我国贫困发生率明显下降。当k取值33%时,我国贫困人口已急剧下降,重度多维贫困发生率由92.2%下降到14.6%,这说明我国扶贫减贫工作取得了较大成就。但是当截断点为22%时,全国样本的贫困发生率由1993年的99.6%下降至2015年的53.9%。相比农村,城市发生率也不容乐观,我国仍存在大量轻微多维贫困的人口。 横向对比可发现,当截断点由22%提高到33%时,所有样本每年的贫困发生率和多维贫困指数都呈现明显下降态势,平均被剥夺程度为上升状态,最终多维贫困指数在零点几处小幅度波动。无论是从截断点取值是否上升、期初还是期末,农村多维贫困人口的贫困发生率、贫困剥夺份额以及多维贫困指数均显著高于城市人口,直到2015年农村仍有约62.5%的人口存在轻度多维贫困,农村减贫刻不容缓。 截面数据角度,以2015年为例,当k为22%时,全国贫困发生率为53.9%,平均剥夺份额为0.0369,即2015年平均每人有0.3157×9=2.8413个维度上是贫困的,多维贫困指数为0.1701。当k=33%,全国贫困发生率为14.6%,平均剥夺份额为0.4487,但多维贫困指数下降至0.0073,贫困发生率下降幅度较大。 (三)基础回归 在现实经济中,个体的劳动参与不是随机发生的是一种“自选择”行为,即个体自己决定是否要参加工作,故个体的劳动参与会受到一些不可观测因素的影响(如个体自身生活追求、进取精神等),而这些因素往往与多维贫困有直接或间接的联系,因此会导致个体劳动参与与随机误差项相关从而使所得结果存在偏误,无法反映真实的情况,这会使我们对劳动参与对多维贫困影响的判断造成偏差。为有效解决样本自选择问题,本文借鉴已有研究 [22,32],采用倾向得分匹配(PSM)方法来降低选择性偏误,它不仅没有函数形式、参数、误差项分布的强烈约束,也无需控制相关控制变量识别因果效应,较之工具变量法、Heckman两阶段模型约束更为放松。据此本文利用平均处理效应(ATT)来估计构造反事实,即假设参与劳动的个体未参与劳动会对其各维度贫困状况造成怎样的影响,因此个体参与劳动后对多维贫困的实际效应为:ATT=E(MPIi,1|Ti=1)-E(MPIi,0|Ti=1),Ti=1表示参与劳动。 由于E(MPIi,1|Ti=1)现实中不能直接观察到,故本文利用PSM方法为参与劳动者找到最相近的从未参与劳动者个体来构造适当的反事实,此过程包括两个步骤:利用形式灵活的logit模型得到参与劳动的个体可观测变量倾向得分和利用不同匹配方法进行倾向得分匹配。借鉴已有学者研究,第一阶段logit模型主要变量包括家庭结构(家庭总人口hhzize、>60岁老人数hhold、0—6岁孩子数hhchild)、个体年龄(age)、性别(gender)、个体教育程度(edu)、婚姻(marriage)、户口(hukou)和地区控制变量等,以个体劳动参与(work)为被解释变量,各变量根据问卷赋值如下:被解释变量为劳动参与(work),采取的衡量指标为问卷中“您是否具有工作”,肯定回答为1,否则为0,有学者将“失业正在找工作”的人口归结为劳动参与人口,但本文劳动参与以结果为导向,故待业人口仍视为现阶段未参与劳动。其他控制变量赋值如下:性别男性为1,女性为0;教育程度按照受教育年限计算,受教育年限在6年及以下为1,7—9年为2,10—12年为3,12年以上为4;户口城市户口为1,农村户口为0;婚姻状况在婚为1,其他为0;地区控制变量分别设置东部(east)和西部(west)以及城乡的虚拟变量 北京、辽宁、上海、江苏、山东、广西属东部地区;黑龙江、河南、湖南、湖北属中部地区;其他属西部地区。,城市(urban)为1,农村为0。 表5是PSM方法第一阶段倾向值计算的logit回归结果。从中可知,对全部城乡样本而言,家庭人口越多,个体越容易参与劳动。孩子和老人数量增加使个体时间分工更多的向家务时间偏移,不利于参与劳动。城市样本孩子数目与劳动参与关系不显著可能是城市经济更加发达,各种学前班、托儿所的存在使得孩子“幼有所托”,且成人时间弹性更小,照顾孩子对劳动参与影响不大。年龄和劳动参与的关系基本符合“倒U”型关系,符合生命周期假说。男性和已婚对劳动参与具有显著的正向影响,居住在东西部地区的成年人比在中部的个体参与劳动概率高,东部天然的地理优势与国家对西部的政策支持提供大量的就业岗位。相比城市农村就业形势较为严峻,迫切需要劳动参与,而城市人口相对没有迫切劳动的需要,由于城乡资源差距,即使城市人出现短暂失业,也会有一些失业险、培训等,这些因素使得城市户口个体不愿意参与劳动。文章还发现受教育程度越高,在农村参与劳动的积极性反而越小,教育水平越高的人口更愿意在城市定居 [36],在本样本中77.91%的农村人口受教育水平在9年以下,人力资本要素已经成为限制农村人发展的一个门槛,教育程度较高的农村人口更愿意流向城市寻找就业机会。 表6汇报了劳动参与对城乡个体的多维贫困ATT影响结果。结果显示,对于轻度贫困,劳动参与对城乡所有个体均存在显著的降低作用,结果大都在1%的统计水平上显著。多种匹配方法显示,当考虑k截断点为22%时,劳动参与能降低城市约9%的多维贫困,对降低农村多维贫困的影响相对较小,约1%,劳动参与有利于缓解全体样本的轻度贫困。但当k增加时,劳动参与反而不利于农村个体多维贫困程度的降低,故本文针对农村样本各主要维度又做了单独匹配,结果如表7所示。 四种匹配方法均发现在农村1单位的劳动参与会加重约10%的健康贫困,1单位的劳动参与会加重2%~3%的教育贫困,且均在1%的显著性水平上显著,收入作用效果不稳健。这些结果可从当前研究农村样本特殊的职业构成角度解释,当前样本仅有25.67%的人员为技术工作者、管理、办公室人员、技术工人、军官士兵、运动员,从事农业劳动(农民、渔民、猎人)的人员仍是劳动力的主力军(占比53.85% 此外,还有普通工人、伐木工等非技术工人占比10.09%,管家厨师服务员门卫等服务行业人员占比10.35%。),虽然他们也能享受劳动参与带来的收入福利,但受传统观念影响,这部分群体自我保健和风险意识薄弱,参保意识相对较差;且新农合、新农保的推广给广大农村群体带来了福音,但仍需要更加人性化的改进。据新农合相关规定,外伤(扭伤、摔伤、骨折、工伤)等报销流程相对复杂,意外事故易脱离报销范围,而农村劳动人员又是这类事故的多发群体,定点医院医疗资源相比城市分布不均;另外,财政投入仍然不够大,2015年之前各级财政对新农合参保者的人员补助标准为320元,报销比例相对城镇医疗保险不够大 新农合门诊卫生所能报销60%,有些大医院门诊不能报销,住院镇卫生院报销60%,二级医院可报销40%,三级医院30%;住院城镇一般居民一级医院不设起付标准,报销比例为60%,二级医院报销比例为55%;三级医院50%;城乡还是存在差距,且新农合可报销的医药目录比城镇医保少。;同时,农村个体一方面对教育重视程度不够,一方面父母劳动引致的照料缺失导致“家庭空心化”,老人和未成年子女变相留守使得未成年子女在家庭沟通、学习监督等方面较为缺乏,儿童教育问题未得到充分重视。 综上所知,近年来我国的多维贫困状况已经得到了较好的缓解,扶贫成就卓然,个体的劳动参与有利于缓解城乡样本的轻度多维贫困,对城市作用效果更明显。但当考虑维度增加时,农村劳动参与加重了个体的健康和教育贫困,不利于农村个体多维贫困程度的降低。但由前文理论分析可知,不同家庭结构对各维度贫困影响不一,如何更加精确地识别个体劳动对贫困各个维度的作用?家庭人口结构对贫困各个维度又有怎样的影响?这些都将在下文得到解答。 四、进一步讨论:维度分解的扩展回归 (一)基本描述性统计 本文采用FGT指数作为衡量贫困人口的参数,Pα=1n∑qi=1z-xiz α,α为贫困厌恶度指数,当其为0时表示贫困发生率,即全部人口中贫困人口的比例,本文采用这最为直观的做法。n为人口总规模,q代表贫困人口的数量,z为贫困线 各维度贫困识别与前文多维贫困保持一致,如收入贫困为2300元,并根据CPI进行折算。。 根据CHNS数据计算出的各维度 本节的维度与前文不同,特指九个指标。贫困发生率分别如图2、图3和图4所示。无论是全部样本还是城乡样本,收入和资产是贫困发生率下降幅度最大的两个维度,在全国分别从1989年的98.31%、67.57%下降到2015年的10.15%、1.42%,下降了50个以上的百分點,这些进步与国家20世纪90年代初开始组织实施的“八七”扶贫攻坚计划密切相关,在接下来的十几年间国家也高度重视经济扶贫,家电下乡等政策在扩大内需的同时也减缓了我国大部分地区的硬件资产昂贵缺少的窘境。高度重视教育、科教兴国战略使我国教育贫困长期以来保持一个平稳的下降趋势。 2003—2006年国家逐步试水并实行新农合制度,为广大的农村劳动人员参与社会保障提供了强有力的政策支持,国家对医疗事业更加重视并投入大量资金。这些是2005年左右我国健康维度贫困发生率出现了骤降,农村下降幅度尤其明显,健康维度呈现倒V型的贫困发生率状态的原因。其他维度均保持着比较低的贫困发生率,以用电为例,早在80年代其已普及,故从1993年起我国就有较低的贫困发生率。值得注意的是,在其他各维度保持低水平平稳运行或高开低走的良好态势时,住房在全国及城乡之间都呈现往上走的趋势,城市住房贫困在2015年已经达到了15.53%,住房贫困越来越成为一个迄待解决的问题。随着社会发展,住房供需不平衡问题逐渐突出,城市高房价使得房子从供不应求到供大于求,高热的房地产行业甚至开始侵入农村地区占据大量的农业用地,土地城镇化却导致了大量城镇新增人口边缘化,另外户籍政策的限制也侧面加重了我国“住房难”的问题。 近年劳动参与率如图5所示,我国的劳动参与率近年来出现小幅波动,整体呈现向下的趋势。这可能与我国人口红利消失、老龄化程度加深有关,且农村劳动参与率略高于城市,这与前文所得结论城市人员相对不愿意参与劳动一致。 (二)计量模型 前文已对多维贫困进行了介绍,为更明确直观的观察各维度情况,下文将从经济维度(spoverty)、健康维度(hpoverty)、教育维度(edupoverty)以及生活质量维度(water、light、toilet、fuel、house、asset)单独展开回归分析。主要解释变量为劳动参与(work)同家庭结构,根据前面理论分析,家庭结构方面的因素选取家庭总人口(hhsize)、老人数(hhold)、6岁以下孩子数目 由CHNS各年度数据按照家庭年份匹配计算可得。(hhchild)。为了更精确的得出解释变量对被解释变量的边际影响,且与前文PSM第一阶段回归变量保持一致,本文将已有研究中对贫困具有重要影响的特征作为控制变量,主要包括年龄(age)、受教育程度(edu)、户口(hukou)、婚姻状况(marriage)等,但不包括不随时间改变的性别、省份等变量。由于被解释变量为二值变量,采用1990—2015年多时点的面板数据,为剔除不随时间改变的个体异质性的影响,本文采用固定效应的xtlogit模型对各维度贫困进行估计。由上表可知,在生活质量各维度中,饮水和用电一直处于较低且平稳的贫困发生率,与国家宏观政策相关较高,回归意义不大,故在分析时剔除两维度,表8为基本的计量结果。 (三)稳健性检验 为了避免偶然因素的干扰和证明结果的稳健性,本文采用三种方法进行稳健性检验: 首先,改变劳动参与度量方法。参考李琴等 [37]的度量方法,按照国家统计局的标准,把每周劳动参与时间少于1小时视为未参与劳动,只要全年劳动时间大于52小时视为劳动参与 我们事先对数据进行了筛选,对明显异常数据,如劳动时间小于0、周劳动时间大于等于168小时、年劳动时间大于等于8760小时的数据进行了清理。。劳动时间根据CHNS数据库将主要职业以及其他劳动(包括家庭菜园、果园;集体和家庭农业;家畜、家禽养殖;集体和家庭渔业;家庭小手工业和小型家庭商业)参与时间进行加总算出。 其次,改变劳动参与定义方法。采用国际通用的标准将15—59岁的人口定义为劳动年龄人口 根据国际通行的标准,一般认定0—14岁为少年儿童人口,15—59岁为劳动年龄人口,60岁或65岁以上为老龄人口。,故以家庭劳动年龄人口数量(hhlabor)代替劳动是否参与(work)进行回归。另外,由于本文面板回归未找到工具变量,故本文还对所有被解释变量和解释变量与其省级均值进行组内拆分 [18],然后再重新进行回归来检验基本回归的稳健性 限于篇幅稳健性检验结果三未放置于正文中,如需可向作者索取。 通过基础回归和稳健性检验发现: 第一,居民劳动参与显著降低了收入、健康贫困发生,对教育贫困有不稳健的减轻作用;参与劳动能显著的提高生活质量水平,主要表现在改善家庭资产和住房条件上。劳动参与获得工资性或非工资性收入,从而提高家庭整体收入水平和购置固定资产的能力,这是符合常识的佐证。随着国家医疗保险的普及,许多城市明确要求工作单位要为其职工购买基本医疗保险,为职工统一投保,鼓励参与劳动、普及各种医疗制度对提高国民的生活水平具有重要的意义,劳动参与能够获得物质和精神上的双重满足。个体就业能够改善孩子的教育条件却对已成事实的家庭老人教育程度没有作用或作用较小,这可能是就业与教育贫困关系不稳健的原因。 第二,家庭人口越多造成的经济压力越大,与收入贫困、教育贫困呈正相关,老幼数目能够显著提高家庭的健康水平,但是老人数目越多教育贫困越严重,儿童反之。这是因为家庭成员较多的样本陷入贫困的风险更大,他们往往“上有老下有小”,作为家庭顶梁柱的存在,更加关注自身和家人的身体健康,而孩子数量较多促使核心家庭倾向共同生活分享有限的资源 [26]。义务教育到20世纪以后才真正普及开来,老一辈人的教育程度普遍不高,而如今随着科教兴国、人才强国战略的实施,国家和个人都更加重视新一代的教育。 第三,各主要变量对生活质量各维度贫困基本呈现减轻作用,但: (1)家庭人口规模越大、孩子数目越多将加重住房贫困。一方面人口越多,人均住房面积越少;孩子数目越多使得成人更愿意购买较为昂贵的学区房,“大房换小房”减少成本实现住房私有化,住房货币化改革使得那些收入较低且家庭生活压力较大的年轻住户更容易陷入住房贫困。另一方面随着贫富差距增大、利益固化以及住房价格持续上涨,对于新进入社会的年轻人尤其是整个家庭随迁的人很有可能选择群租这一相对经济便捷的方式,这也是另一种意义上的住房贫困。 (2)参与劳动、家庭老人数目越多,卫生贫困和燃料贫困会更严重,这个结果可能是由于本文筛选后的农村样本偏多,卫生设施和天然气等清洁燃料尚未普及。 五、结论与启示 本文运用CHNS1993—2015年连续追踪面板数据,在测算多维贫困基础上讨论了城乡贫困状况的差异,进而运用PSM方法和xtlogit模型从整体多维贫困和单维分解两个层面系统研究家庭结构、劳动参与对贫困的影响。结论显示:(1)我国多维贫困状况已经得到了极大的改善,劳动参与对缓解城乡多维贫困具有决定性的影响,尤其是对具有劳动能力的家庭,在收入提高、生活质量提升方面具有显著的促进作用,主要表现在改善住房条件和提高家庭资产水平上。(2)劳动参与的多维减贫效应具有显著的家庭异质性特征,幼年子女和老人越多,家庭陷入生活质量贫困的可能性越高,住房和卫生问题与家庭老幼数量存在明显的线性关系;老幼数量增加促进家庭往“健康化趋势”发展,但二者对教育贫困减缓存在相反的态势,幼童數目较高的家庭更加注重教育。(3)城市样本的劳动参与度相对较低但减贫效应更加明显,农村样本劳动参与和多维贫困呈现不规则关系,劳动参与在缓解多维贫困的同时呈现加重健康贫困和教育贫困的趋势,1%劳动参与约加重10%的健康贫困和2%~3%的教育贫困。 我们认为,精准扶贫和精准脱贫的重点在于如何从家庭层面入手构建以鼓励劳动参与实现贫困户的“系统性造血功能”为中心的多维贫困缓解支持体系。首先,以供给侧结构性改革和乡村产业振兴为支撑,加大贫困居民就业创业培训和社会主义核心价值观宣传力度,提升贫困人口的劳动能力、劳动意愿,创造劳动机会和就业平台,从根本上解决脱贫致富的路径问题;第二,持续关注城乡家庭结构变化的特殊性和贫困的多维特征,精准识别和高质量地开展扶贫工作。城乡二元结构和跨区域劳动力流动极易造成“收入提升与家庭照料缺失”的双重矛盾,农业转移人口市民化的过渡阶段产生了留守儿童贫困、老年贫困等较为普遍的社会问题,如何通过城乡一体化的公共服务体系建设、城乡一体的产业融合发展解决非收入维度的贫困问题将成为高质量发展阶段精准扶贫的重点;第三,从城镇化的角度出发,构建城市群为主体形态的城镇网络,尤其是发挥小城镇的亚核心和辐射作用对多维贫困的缓解具有至关重要的空间作用。多维贫困问题,归根结底是全民所享有的生产生活条件整体水平提升和相对水平协调问题,城市群的辐射带动能力的发挥和网络式小城镇格局两者可以兼顾,以产业支撑的就地城镇化和城市带动的农业转移人口市民化是从根本上实现以家庭为单位脱贫摘帽的有效之策。 参考文献: [1] 李卓, 左停. 资产收益扶贫有助于“减贫”吗?——基于东部扶贫改革试验区Z市的实践探索[J]. 农业经济问题, 2018(10): 6977. [2] 蔡昉. 改革时期农业劳动力转移与重新配置[J]. 中国农村经济, 2017(10): 414. [3] 万喆. 新形势下中国贫困新趋势和解决路径探究[J]. 国际经济评论, 2016(6): 7+4964. [4] 乐章, 刘二鹏. 家庭禀赋、社会福利与农村老年贫困研究[J]. 农业经济问题, 2016(8): 6373. [5] 葛岩, 吴海霞, 陈利斯. 儿童长期多维贫困、动态性与致贫因素[J]. 财贸经济, 2018(7): 1833. [6] 郭君平, 谭清香, 曲颂. 进城农民工家庭贫困的测量与分析——基于“收入—消费—多维”视角[J]. 中国农村经济, 2018(9): 94109. [7] Alkire S. Poverty: An ordinal approach to measurement[J]. Econometrica, 1976, 44(2): 219231. [8] Alkire S. Commodities and capabilities[M]. Amsterdam: North Holland, 1985. [9] Bourguignon F, Chakravarty S R. A family of multidimensional poverty measures[M]∥Slottje D J. Advances in Econometrics, Income Distribution and Scientific Methodology, Heidelberg: Physica Verlag H D, 1999. [10]Ramos X, Silber J. On the application of efficiency analysis to the study of the dimensions of human development[J]. Review of Income and Wealth, 2010, 51(2): 285309. [11]Bourguignon F, Chakravarty S R. The measurement of multidimensional poverty[J]. Journal of Economic Inequality, 2003, 1(1): 2549. [12]Cerioli A, Zani S. A fuzzy approach to the measurement of poverty[M]∥Dagum C, Zenga M. Income and wealth distribution, inequality and poverty. Berlin: Springer Verlag,1990: 272 284. [13]Lugo M A, Maasoumi E. Multidimensional poverty measures from an information theory perspective[R]. Oxford Poverty & Human Development Initiative, Working Paper No.10, 2009. [14]Alkire S, Foster J E. Counting and multidimensional poverty measurement[J]. Journal of Public Economics, 2007, 95(7): 476487. [15]王小林, Alkire S. 中国多维贫困测量: 估计和政策含义[J]. 中国农村经济, 2009(12): 410. [16]邹薇, 方迎风. 关于中国贫困的动态多维度研究[J]. 中国人口科学, 2011(6): 4959. [17]王春超, 叶琴. 中国农民工多維贫困的演进——基于收入与教育维度的考察[J]. 经济研究, 2014(12): 159174. [18]刘生龙, 李军. 健康、劳动参与及中国农村老年贫困[J]. 中国农村经济, 2012(1): 5668. [19]楊龙, 汪三贵. 贫困地区农户的多维贫困测量与分解——基于2010年中国农村贫困监测的农户数据[J]. 人口学刊, 2015(2): 1525. [20]杨振. 中国农村居民多维贫困测度与空间格局[J]. 经济地理, 2015(12): 148153. [21]程名望, Yan H J, 盖庆恩. 农村减贫: 应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J]. 经济研究, 2014(11): 130144. [22]解垩. 公共转移支付与老年人的多维贫困[J]. 中国工业经济, 2015(11): 3246. [23]彭继权, 吴海涛. 家庭生命周期视角下农户多维贫困影响因素研究[J]. 世界经济文汇, 2017(6): 7287. [24]郭熙保, 周强. 长期多维贫困、不平等与致贫因素[J]. 经济研究, 2016(6): 143156. [25]柳建平, 刘咪咪. 贫困地区女性贫困现状分析——多维贫困视角的性别比较[J]. 软科学, 2018(9): 4346. [26]李博, 张全红, 周强, 等. 中国收入贫困和多维贫困的静态与动态比较分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(8): 3955. [27]陈国强, 罗楚亮, 吴世艳. 公共转移支付的减贫效应估计——收入贫困还是多维贫困?[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(5): 5976. [28]Francesco B, Nicole R, Claudio E M. From income poverty to multidimensional poverty: an international comparison[R]. German Development Institute (DIE) and the World Bank, Working Paper. No.174, 2018. [29]宋扬, 赵君. 中国的贫困现状与特征: 基于等值规模调整后的再分析[J]. 管理世界, 2015(10): 6577. [30]解垩. 农村家庭的资产与贫困陷阱[J]. 中国人口科学, 2014(6): 7183. [31]Anderson S, Eswaran M. What determines female autonomy? Evidence from Bangladesh[J]. Journal of Development Economics, 2009, 90(2): 179191. [32]Rklewski M, Maciej R. The polish regional labour market welfare indicator and its links to other well being measures[J]. Comparative Economic Research, 2016, 19(3): 113132. [33]吴愈晓, 王鹏, 黄超. 家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感[J]. 社会学研究, 2015(6): 122144. [34]Dhongde S, Haveman R. Multi dimensional poverty in the U. S[R]. University of Wisconsin Madisons Institute for Research on Poverty Working Paper, No.4, 2014. [35]Alkire S, Santos M E. Measuring acute poverty in the developing world: robustness and scope of the multidimensional poverty index[J]. World Development, 2014(59): 251274. [36]王瑞民, 陶然. “城市户口”还是土地保障: 流动人口户籍改革意愿研究[J]. 人口与发展, 2016(4): 1928. [37]李琴, 雷晓燕, 赵耀辉. 健康对中国中老年人劳动供给的影响[J]. 经济学(季刊), 2014(3): 917938. 责任编辑、校对: 李再扬 Labor Participation and Multidimensional Poverty from a Family Perspective —Evidence from CHNS Continuous Tracking Panel ZHANG Wenwu, OU Xi, XU Jiajie (School of International Trade, Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing 210046, China) Abstract:This paper uses data from the CHNS continuous tracking panel from 1993 to 2015 to discuss the differences between urban and rural poverty based on the measurement of multidimensional poverty. The PSM method and xtlogit model are adopted to systematically research the effects of labor participation and family structure characteristics on poverty under two different levels, overall multidimensional poverty and one dimensional decomposition. The conclusions show that: (1) Chinas multi dimensional poverty situation has been greatly improved. Labor participation has a decisive influence on alleviating urban and rural poverty and significantly promotes income and quality of life in working families. (2) The multi dimensional effect on poverty reduction under labor participation has significant family heterogeneity characteristics. The number of children and the elderly, the higher the probability the family trapped in low quality of life is. But the “healthy trend” is obvious; (3) The labor participation of urban samples is relatively low but the poverty reduction effect is more obvious. The labor participation of rural sample and multidimensional poverty show an irregular relationship. Labor participation tends to aggravate health poverty and education poverty while alleviating multidimensional poverty. Keywords:Labor participation; Multidimensional poverty; Family structure; CHNS panel; PSM