重视炎症性肠病健康管理的前移

——论早期识别与预防

沈 洪,邢 敬

0 引 言

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一种慢性非特异性肠道炎性疾病,可以分为溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)、克罗恩病(Crohn′s disease,CD)、IBD类型待定和未定型结肠炎(indeterminate colitis, IC)等4种类型。近年来,IBD的诊断和治疗得到了长足进展,上市多个新的治疗药物。但由于病情的复杂性,仍有许多患者就诊和确诊时机较晚,病情得不到有效控制,造成沉重的经济和社会负担。随着发病率和患病率的上升,如何实现健康管理的前移,进行早期识别未病防发,既病防变,愈后防复,改变疾病的临床结局,是亟待解决的重要临床问题。

研究认为遗传、环境及微生态互相作用可引起人体免疫系统失衡,从而启动IBD的病理进程,逐渐形成亚临床炎症,随着病情的继续发展,进而出现临床表现。上述发病机制和演变过程为IBD的早期识别及健康管理前移提供了有利的时机:①通过基础和临床研究,揭示IBD的具体发病机制(如微生态等),早期干预疾病的发生发展,形成新的健康管理和治疗策略。②进行环境危险因素的研究,以发现促进IBD发生或加剧的环境因素,进而对高危人群给予有效管理,减少环境危险因素的暴露,减少疾病的发生和进展。③对遗传易感人群进行针对性的识别及影响因素调整的干预策略[1]。总之,可从遗传易感性、环境暴露因素、疾病标志物等主要环节着手,并应用人工智能识别技术进行有效早期识别,为健康管理的前移提供可行性支持。

2 重视IBD健康管理前移以应对临床新局面

纵观IBD的流行病史,首先于19世纪随着工业化进程在西方开始出现并被报道,进入20世纪后其发病率迅速上升[1]。目前西方国家的患病率已高达0.5%,发病率约为10/100 000~30/100 000。亚洲的IBD发病率达1.4/100 000,其中UC和CD的发病率均明显上升。近年来,我国的IBD发病率和患病率均明显升高,IBD逐渐由少见病、罕见病演变成常见病、多发病。中国香港地区1966年1980年的UC发病率约为0.1/100 000,CD少见报道;2000年以来,UC发病率已升至2.1/100 000,而CD发病率已达1.3/100 000;大陆地区的UC和CD患病率分别为11.6/100 000及1.4/100 000,CD的发病率约为0.51/100 000~1.09/100 000[23]。上述结果显示国内发病率虽低于西方国家,但我国人口基数大,发病和患病人数总体较多。目前炎症性肠病的治疗效果仍存在瓶颈,病情难以获得完全缓解,并易发生出血、狭窄和穿孔等并发症,随着病程的延长,结直肠癌的发病率也在增加。美国IBD患者总数估计超过100万,2004年IBD相关的直接医疗花费已超过60亿美元。欧洲的IBD患者总数约为200~300万,直接医疗花费达46~56亿欧元。医疗花费主要用于住院、手术、门诊诊疗及药物的费用,其中生物制剂的费用在迅速上升。间接费用,如失去劳动能力等,则远远大于直接费用。患者生存质量下降所造成的损失对患者个人及家庭的影响之大难以估量[1]。

造成上述局面是因患者出现肠道炎症损伤到临床确诊往往经历较长的过程,常失去最佳的治疗时机,治疗难度加大,影响预后,所消耗的医疗和社会资源及疾病造成的伤害无疑是巨大的。对IBD的健康管理前移,进行早期识别、早期诊断及分级预防、治疗显得十分必要。

2 基于IBD高危因素和发病机制的早期识别和早期诊断是做好健康管理前移的基础

早期识别应涵盖IBD疾病演变全过程,一是识别IBD易感人群或IBD早期发病人群。针对高危因素进行有效的预防或早期干预。二是在疾病发生后进行分级管理,早期识别疾病的变化和相关危险因素,做好风险管控和疗效评估,不断优化治疗方案,预防并发症和复发,防止不良结局。

遗传易感性在IBD早期识别中的作用得到大量研究证实。有学者发现,8%~14%的UC和20%的CD患者具有炎症性肠病家族史[4-6]。IBD患者的一级亲属IBD风险明显增加,为其他人的4~8倍 ,远大于一般人群[7]。一级亲属中患IBD的人数愈多,IBD风险亦愈大。全基因组研究发现,超过200个等位基因与IBD发病相关,但各个种族的易感基因不尽相同。NOD2为高加索人种特异的易感基因,而TNFsf15为亚洲人种的特异基因,IRGM为两者共同的易感基因[8]。中国人FUT2基因的rs601338多态性与UC明显相关(OR=2.38),白种人中无类似发现[9]。白种人内部各个民族的易感基因也不相同。与健康对照组相比,波兰人IL23R基因rs1004819及rs7517847位点的多态性均有明显差异 (P=0.009 3;P=0.012 9),而波黑人未见此差异。说明这两个位点对于预测波兰人的CD易感性具有良好意义[10]。UC和CD的易感基因也不相同。塞尔维亚一项研究显示,与对照组相比,MDR1三种多态性的等位基因和基因型的频率均在UC中有差异,在CD中无明显差异[11]。利用不同疾病的易感基因差异,可有助于IBD的早期诊断和鉴别。白三烯A4水解酶影响白三烯的合成,其启动子rs17525495的多态性与CD的易感性有关。我国一项研究发现,克罗恩病组与健康对照组相比白三烯A4水解酶T表型比例明显升高(P<0.05),肠结核组无此现象。这一特点对鉴别肠结核与CD以及CD的早期诊断具有重要作用[12]。总体来看,NOD2、CARD9、ATG16L1、JAK2、STAT3、TPTN22、CD441、IL10、HLA-DRB1、MDR1等基因与IBD风险关系密切[13],对这些高危基因进行检测有利于早期发现易感人群,进行相应的干预。

微生态是IBD发生发展的重要因素,多种因素可引起微生态的变化,诱发IBD[14-15]。与健康对照组相比,IBD患者变形菌门(肠球菌数、大肠埃希菌数)、放线菌门菌群丰度升高;而拟杆菌门(拟杆菌属、普氏菌属)、厚壁菌门(粪杆菌属、罗斯氏菌属、布劳特氏菌属、瘤胃球菌属、粪球菌属)、放线菌门(双歧杆菌属)的菌群丰度出现下降[16]。真菌及病毒的组成也发生了变化。CD患者的白色念珠菌、马拉色菌、热带念珠菌、光滑念珠菌、炭角菌均明显升高;IBD患者线黑粉菌、酿酒酵母菌、小球腔菌、毛孢子菌丰度均出现了降低[17]。肠道病毒主要由噬菌体、真核病毒及植物来源病毒组成,发挥免疫调节、毒素和营养物质代谢、保持肠黏膜屏障及调节肠道运动等作用。一项对早期IBD患者的研究发现,UC患者真核嗜肝病毒科和CD患者的肝炎病毒科明显升高。UC的多DNA病毒科、芜菁黄花叶病毒科和CD的双DNA病毒科低表达[18-19]。对肠道细菌、真菌、病毒等微生态异常的检测,有助于对IBD易感人群和早期发病人群的识别。

原发性硬化性胆管炎、肥胖、风湿病等疾病与IBD关系密切。70%的原发性梗死性胆管炎与IBD有关,二者拥有共同的易感因素和病理特征,具有相似的遗传易感性、免疫介导的疾病进程、肠道微生态及胆汁酸代谢的变化[20]。慢性风湿病与IBD具有类似的肠道微生态改变,如葡萄球菌、肠球菌、乳杆菌、假单胞菌、克雷伯菌、变形杆菌均升高,粪杆菌属、罗斯氏菌属及疣微菌、梭杆菌门的数个种类出现了下降[21]。肥胖也是IBD的高危因素之一。其致病机制可能因肥胖导致脂肪组织释放大量前炎性因子、趋化因子,引起免疫失衡,瘦素-脂联素失衡,菌群失调,肠黏膜损伤,通透性改变,从而诱发IBD[22]。对患有上述疾病的人群进行内镜等监测,以识别IBD早期病变并及早干预具有临床价值。

对IBD高危人群和疑似早期IBD患者进行实验室生物标志物的监测,有利于IBD的早期识别。识别的标志物主要包括全血细胞、炎症标志物、粪微生物(包括艰难梭菌)和钙卫蛋白、弹性蛋白酶、溶菌酶、乳铁蛋白等指标[23]。其中临床价值较高的主要是C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)及粪钙卫蛋白。CRP与UC患者的临床活动程度、内镜和组织学分级有明显的相关性。UC活动期患者CRP水平比缓解期和健康者升高,经过有效治疗后CRP水平下降。CRP与CD亦明显相关[24]。粪钙卫蛋白来源于中性粒细胞,是IBD敏感度较高的肠道炎症生物标志物,与疾病活动内镜指数一致,在首次诊断、复发诊断、治疗应答中具有重要价值。采用150 μg/g作为截断值时,诊断IBD具有良好的准确度,可在出现临床症状前即检测到IBD复发[2526]。对于未知是否为IBD的患者,粪钙卫蛋白可根据胃肠道症状,用于筛查IBD。对于已明确的IBD患者,粪钙卫蛋白可用于监测IBD的黏膜愈合情况,监测CD肠道切除术后的复发,预测IBD的复发[27]。基质金属蛋白酶9(matrix metalloproteinase9,MMP-9)下调及MMP-14上调能有效区分正常人群与IBD患者;骨保护素在UC及CD的表达具有显著差异[28]。

内镜检查在IBD早期筛查中具有重要价值。对CD患者无症状的一级亲属进行小肠及结肠镜检查发现,10%有典型的CD内镜和病理特征;30%有表浅糜烂和损伤;40%有亚临床炎症。相对来说,小肠镜及结肠镜是诊断IBD最精确的方法,但均为侵袭性检查方法。胶囊内镜结合了非侵袭性和精确性的优点,可以用于早期IBD的筛查。肠道CT及MRI的检出率较低[29]。

由于IBD相关基因数量庞大, 人工智能辅助技术可代替常规检测方法,在IBD早期识别和预防中将发挥重要作用。目前的AI技术多数还处在研究阶段,尚未广泛应用于临床。

总之,IBD早期识别、早期诊断仍是一个有待重视和开拓研究的领域,需要对相对特异的基因诊断指标、实验室的特异性指标 、亚临床前期的组织和内镜识别标准及人工智能辅助技术在IBD早期识别中的应用进行深入探索。

3 针对高危因素的早期干预是实现IBD健康管理前移的重要措施

目前对IBD预防的措施主要针对相关环境影响因素、菌群失调、免疫系统功能异常等进行干预,防止诱发或加重IBD。特别是环境因素在IBD预防中的作用得到了较多研究和应用。

环境因素与IBD的发病关系密切[30]。 城市居住、口服避孕药、喝软饮料、VitD缺乏增加UC风险;吸烟、儿童时期不分床、母乳喂养、阑尾切除、饮茶、高叶酸、高VitD和幽门螺杆菌(helicobacter pylori,Hp)感染降低UC风险。吸烟、城市居住、阑尾切除、扁桃体切除、抗生素暴露、口服避孕药、VitD缺乏及非Hp肠肝螺杆菌增高CD风险; 运动、儿童时期不分床、母乳喂养、高维生素D和Hp感染降低CD风险[31]。我国研究发现职业紧张程度、家族史、肠道感染史和油炸食品的摄入作为 IBD 的危险因素有统计学意义[32]。情绪和压力等均会对IBD 的发生及复发等产生影响。心理压力可通过脑肠轴促进前炎症因子的释放,提高肠道通透性,影响肠道菌群,结合吸烟、遗传易感等因素,从而引起IBD[33]。对283例IBD术后3月的患者调查显示,之前有手术史、女性、肠外表现、吸烟的患者更易出现紧张及沮丧,导致病情加重[34]。运动似乎对CD有利。一项META分析显示:大量运动人群的CD风险小于少量运动者(RR=0.63);UC未发现类似现象。不仅抗生素,其他药物对IBD发病也有一定的影响。应用质子泵抑制剂及H2受体阻滞剂的儿童IBD风险明显增高,OR值分别为3.6 及1.6,明显高于对照组[35]。因此,对高危环境因素进行筛查与干预,增加保护因素,降低不利因素,避免滥用药物,保持良好的心理健康,是临床上可行的早期预防方法。饮食习惯的调整在早期预防和疾病控制中可发挥重要作用。有学者发现,西式饮食习惯可导致微生态紊乱,继而导致肠黏膜屏障受损,最终免疫失衡,诱发炎症[36]。中式饮食可引起巨噬细胞向M2型分化,从而提高肠道菌群多样性,西式饮食不仅可导致肥胖,还可导致巨噬细胞向M1型分化,降低肠道菌群多样性,促使肥胖相关IBD的发生[37]。欧洲肠外肠内营养学会指南认为富含水果和蔬菜、富含ω-3脂肪酸和低ω-6脂肪酸的饮食降低CD和UC的发病风险,予以推荐,并推荐母乳喂养,以降低IBD风险。活动期IBD患者蛋白质需求增加,应增加摄入[成人1.2~1.5 g/(kg·d)],缓解期IBD患者蛋白质需求一般不增加,饮食应与一般人群类似成人约1 g/(kg·d)。IBD患者应常规检测微量元素缺乏情况,并予以适当纠正。IBD合并贫血的患者应适当评估贫血原因,并进行充分治疗。急性重症UC病情稳定后应逐步进行标准的饮食,不应常规服用营养补充剂,病情缓解时不需进行饮食调整或限制。除有狭窄的CD患者外,对IBD患者无高或低纤维饮食的特别推荐。此外IBD患者应进行微量元素缺乏情况的筛查,包括钙、磷、镁、铁、叶酸和维生素B12,并予以适当纠正。

总之,IBD患者及高危人群应采取良好的生活方式,对不良的环境因素和饮食习惯进行合理干预。CD患者应戒烟,保持良好的心理状态,减少油炸食物的摄入,提倡母乳喂养,适量运动,减少抗生素、质子泵抑制剂、H2受体阻滞剂等药物的使用。

4 实现IBD健康管理前移的策略

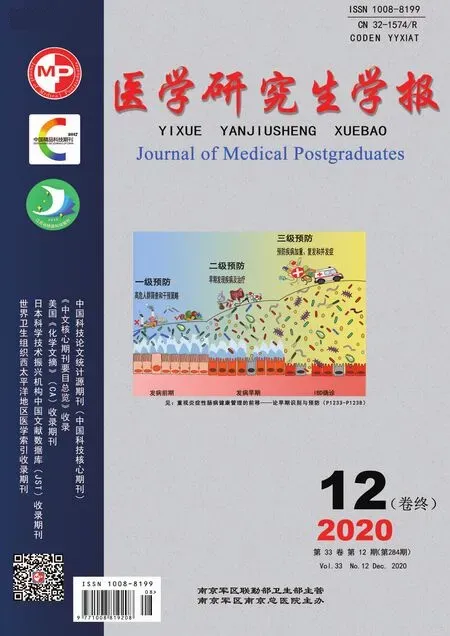

结合流行病学和生物标志物的研究、基因遗传学和微生态特点、临床表现和内镜组织学检查,采用恰当的管理策略,以获得最佳健康管理效益。建议采取三级预防的管理策略[38]。

4.1一级预防:高危人群筛查和干预策略一级预防主要是针对未患病的高危人群,防止健康的个体发病,降低风险因素,根据遗传易感性和相关高危环境因素进行筛查和干预。对全人群进行一级预防比较困难,难以实施,对高危人群进行有针对性的一级预防往往能获得较好的效果。高危人群主要是IBD患者的一级亲属,包括其孪生兄弟姐妹和IBD夫妇的子孙。一些种族,如德系犹太裔,也属于高危人群。有时高危人群的筛选比较困难,可运用健康信息管理、大数据筛查等措施进行。可采取如戒烟、减少抗生素的使用等多种措施,对环境和人体的高危因素进行干预。干预的效果很难用随机对照试验的方法进行评价,可通过检测肠道菌群的多样性以评估干预效果。此外,对有肠道疾病症状的人群,注意内镜的筛查和随访,控制风险因素。

4.2二级预防:早期发现疾病及治疗二级预防主要是通过实验室炎症生物标志物或内镜、病理等检测手段,进行微生物抗体、蛋白质组学、多基因风险评分等检测,发现黏膜屏障破坏及亚临床炎症的证据,进行临床前筛查和干预,在发病早期及时发现并进行有效治疗,以及对病程较长的患者进行IBD相关肿瘤的早期筛查。研究发现,临床前IBD个体存在免疫学的改变,高危人群的肠道存在一些亚临床炎症和微生态失调。说明高危人群可能在很长一段时间内没有明显的肠道的病理改变,此时可以通过调节免疫状态、肠道微生态、抑制炎症以降低疾病发生发展风险。

4.3三级预防:预防疾病加重、复发和并发症三级预防主要是对确诊的IBD患者,进行早期积极干预以预防疾病进展、复发和防止并发症的发生,提高生存质量。目前,几乎所有的治疗措施主要针对三级预防。如对高危人群进行长期的跟踪研究,以发现与疾病进展相关的较特异的遗传基因、微生态及其它危险因素,将更有利于健康管理的前移和早期干预。

对活动期IBD患者的健康管理:需根据患者病情和卫生经济学的要求,进行有针对性的三级预防[39]。一级预防着眼于需要最低限度医疗保健的患者,以维持他们的健康;二级预防主要针对即将或近期存在并发症风险的患者,主要是加强管理从而避免疾病进展或复发;三级预防主要对象是已经存在疾病相关并发症的患者,关注点应是减少疾病的影响,防止并发症加重和复发,提高身体机能,维持生存质量。根据美国胃肠病学会的标准,需对UC和CD的并发症风险进行分层管理,以进行更有针对性的管理,提高管理效能。具有广泛结肠炎、内镜下深溃疡、年龄<40岁、高C反应蛋白/血沉、激素依赖、住院史、艰难梭菌感染、巨细胞病毒感染等特点的UC为并发症高风险。确诊时年龄<30岁、病变范围广泛、肛周和(或)严重直肠病变、内镜下深溃疡、曾行手术治疗、狭窄或穿透性病变为CD并发症高风险的特征[40]。并发症高风险患者的后期行手术的风险更大,需要进行更加积极的治疗和严密的监测。

综上所述,IBD早期识别与预防有利于实现IBD健康管理前移,有效促进和维持IBD患者的身心健康,减轻社会和医疗负担。IBD是一种高度异质性的疾病,多种诱因、易感基因、异常免疫通路参与其中。具体可操作的干预策略及识别方法有待进一步总结和实施。