不同工艺下软土地基处理的静力触探结果分析

邝晓婷,韦未,张伟锋,郭泽锋,陈盛原

(华南农业大学水利与土木工程学院广州501642)

0 引言

随着我国经济的发展,城市建设发展也在不断地加快。由于我国沿海地区经济发达,且该地区地质条件大多为软土,对此,解决软基问题成为我国城市建设的重大任务。

其中,静力触探试验在岩土工程中的研究也在不断深入[1-3]。黄飞[4]通过海床式静力触探实验得到砂土内膜查缴等物理力学指标略大于室内试验和标准贯入试验;闫伟等人[5]通过静力触探CPT 对水力吹填土地基进行承载力的相应评估;田乐海[6]针对砂土液化情况对辨准贯入试验与静力触探试验进行比较分析;陈维家等人[7]利用静力触探对成层土模型进行试验研究,得到成层土界面效应的规律性。

本文以中山市民众镇某变电站厂区的软土地基为研究对象进行现场试验,针对该软土条件,结合现阶段常用的堆载预压及搅拌桩施工工艺,在现场进行水泥搅拌桩联合堆载预压排水不同方式处理软土地基的试验研究,探究“先堆载预压后桩处理(DPZ)”及“先桩后堆载固结处理(ZDP)”两者工艺条件下的工程特性,综合分析两种不同的工艺下软土地基的静力触探试验结果,并对其进行相关评价。

1 现场试验

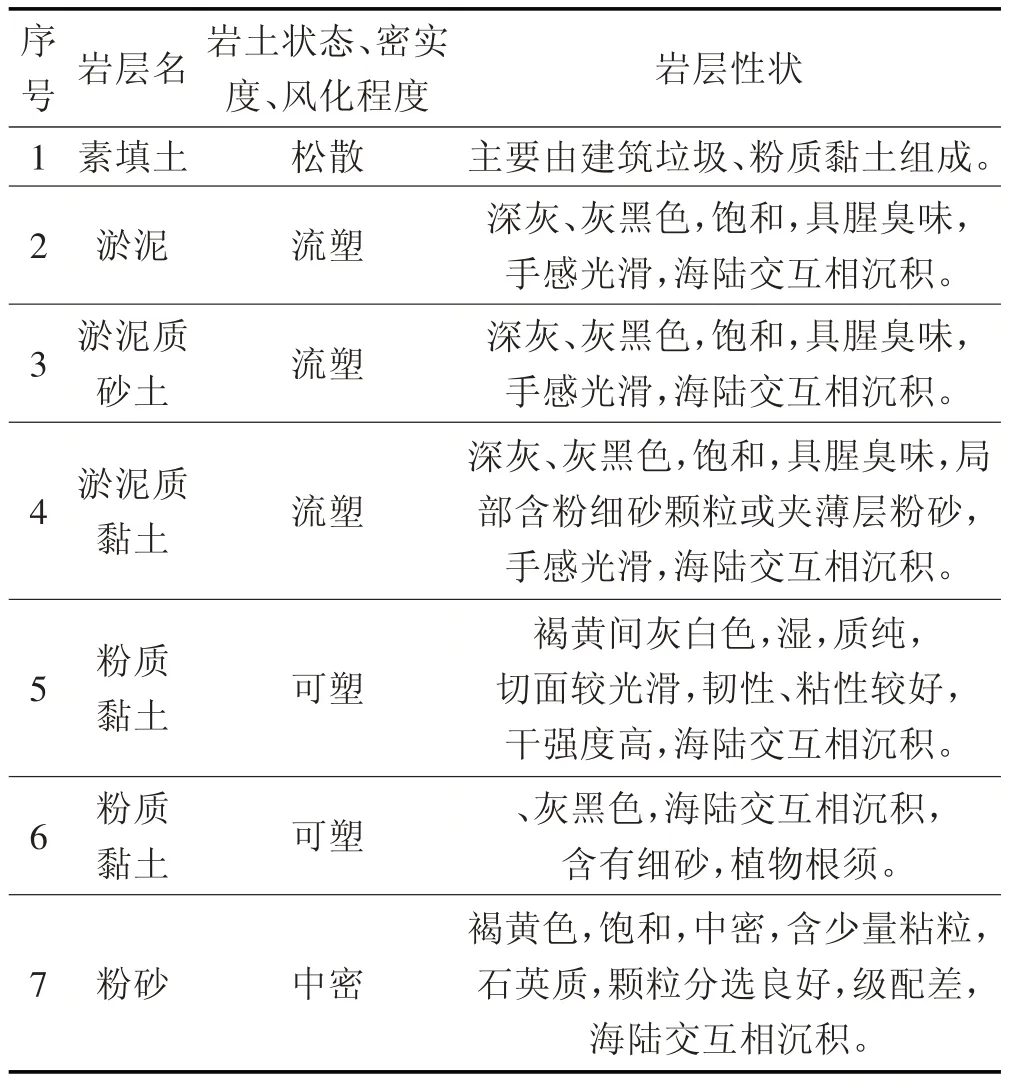

本项目位于广东省中山市民众镇工业区内,项目范围内存在较深厚的软土地基情况[8,9],由于软弱土层的物理特性会在在建设阶段会对施工过程造成一定的不良影响,且在后期软土固结会造成建构筑物的不均匀沉降,因此需对场地软土地基进行加固处理。项目区各岩土体工程地质分层如表1所示。

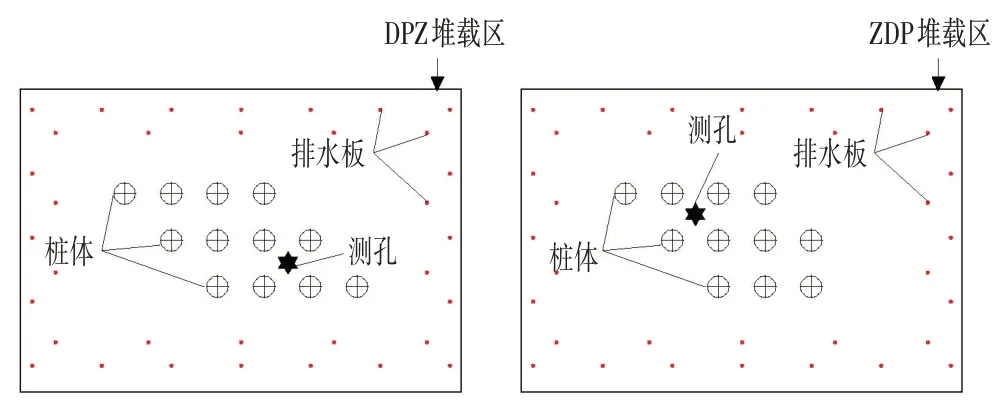

对现场试验场地进行平整,在相应区域铺设砂垫层,插入塑料排水板。然后先对DPZ 区进行2.5 m 的堆载预压,当DPZ 区沉降逐渐稳定下来后,对DPZ、ZDP区同时打桩,在桩后7 d对ZDP区进行堆载2.5 m。静力触探试验是以静压力将圆锥形探头按一定速率匀速压入土中,量测其贯入阻力(锥头阻力、侧壁摩阻力、摩阻比),并按其所受阻力的大小划分土层,确定土的工程性质,在工程地质勘察中应用广泛[10,11]。为了对比各区不同处理方式对软基处理的效果,明晰其土层间力学性能在处理前后的变化关系,在各区特征位置设置了静力触探检测点,检测总共分为两批进行,分别是处理前的原状土及不同方式处理后的改善土,第2 批检测时两区桩体龄期为“28 d”。主要位置分布在“DPZ”及“ZDP”堆载区的桩间土。图1 为静力触检测测孔平面布置图,图2为检测时的现场图片。

表1 项目区地质情况Tab.1 Geological Conditions of the Project Area

图2 静力触探试验现场Fig.2 Static Penetration Test

图1 静力触探测孔平面布置Fig.1 Survey Hole Layout of Static Penetration Test

2 结果分析

现场试验静力触探结果如表2所示。

2.1 DZ区静力触探实测数据分析

DZ 区介于ZDP 与DPZ 区之间,处于原始桩的桩间土。DZ区在打桩前后的静力触探数据如图3所示,可以看出来浅层的素填土锥头阻力增加了1.64 MPa,淤泥层的锥头阻力增加了0.02 MPa,但淤泥质砂土层则减少0.02 MPa,而下层土体(淤泥质黏土、粉质黏土、粉质黏土)分别增加了0.06 MPa、0.02 MPa和0.23 MPa。DZ 区受到DPZ 堆载区与ZDP 堆载区两则共同的侧向压力作用,下部土层的锥头阻力值整体增大了。虽然DZ 区位于桩间土中,在打搅拌桩的施工过程中会使桩间土的土体变松散,但是其两侧同时又受到堆载区的挤压作用,所以该区域处理后的土体会变得更密实,锥头阻力自然也会增加。

图3 ZJ区处理前后土体锥尖阻力的对比Fig.3 Comparison of Ssoil Cone Tip Resistance before and after Treatment in DZ Area

表2 静力触探试验结果Tab.2 Results of Static Penetration Test

2.2 DPZ区和ZDP区静力触探实测数据分析

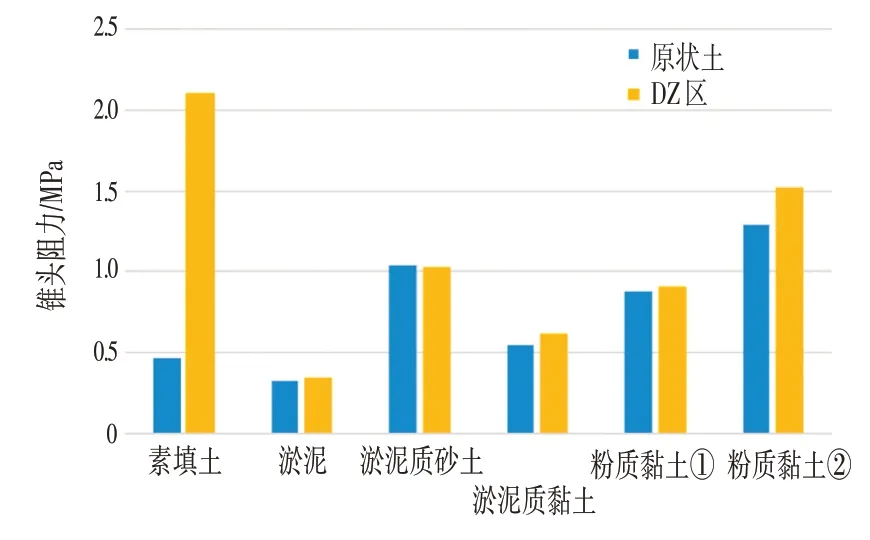

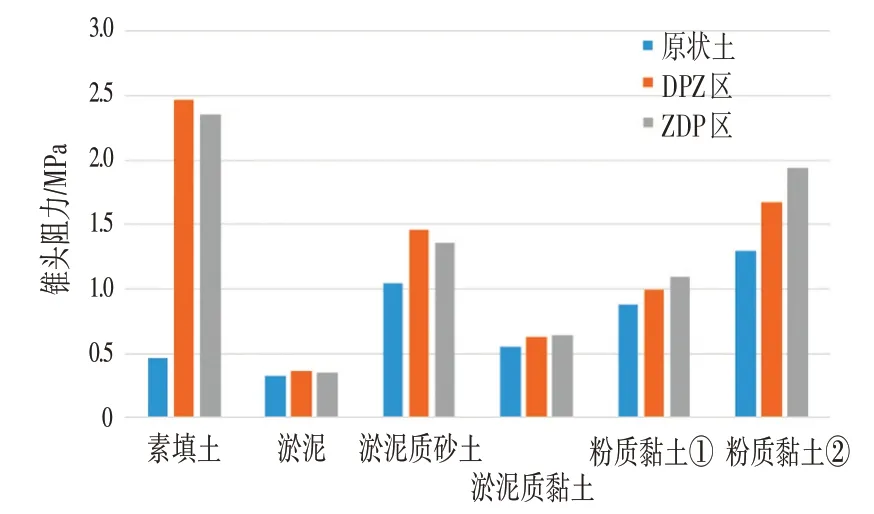

在DPZ 区和ZDP 区堆载前后的静力触探变化如图4 所示,可以看出来每个土层在堆载后锥头阻力都有增加,特别是浅层的素填土锥头阻力增加的幅度最大,DPZ区和ZDP区分别达到了2.01 MPa、1.90 MPa,其次两个区域锥头阻力增加量第2的分别为DPZ区的淤泥质砂土层和ZDP 区的粉质黏土层,两者在堆载后锥头阻力各增加了0.42 MPa和0.6 5MPa。而DPZ区底层的粉质黏土在堆载后锥头阻力也相应增加了0.38 MPa。

图4 DPZ区和ZDP区处理前后土体锥尖阻力的对比Fig.4 Comparison of Soil Cone Tip Resistance before and after Treatment in DPZ Area and ZDP Area

2.3 两种工艺对比分析

对比先堆载后打桩和先打桩后堆载这两种施工工艺处理软土后的锥尖阻力变化(见图4),可以发现,经过“DPZ”及“ZDP”区各处理方式后的软基都有一定变化,处理后的各土层间的锥尖阻力都得到了提升。并得到ZDP 堆载区在素填土层、淤泥层和淤泥质砂土层的锥头阻力均比DPZ 区的大,而DPZ 堆载区在淤泥质黏土层和粉质黏土层均比ZDP 区的大。总体上表现为:先堆后桩的施工工艺对软土地基浅层的土体作用效果较明显,锥头阻力较大;先桩后堆的施工工艺对软土地基深层的土体作用效果较明显,锥头阻力较大。ZDP堆载区的前3层土体的锥头阻力比DPZ区要小,说明水泥土搅拌桩发生变形起到一定的支撑作用,因此ZDP 堆载区的桩间土固结度不高,后期还会固结沉降,同时印证了在现场试验中测得ZDP 区的总沉降量比DPZ区的小。

软土层的锥尖阻力与土体抗剪强度及承载力间呈一定的正相关关系,则处理后的软土在力学性质上得到了改善。相比未处理的原状软土地基,不管是先堆后桩还是先桩后堆的施工工艺,总体上软土的锥头阻力都比原状土增加了,说明地基承载力也增大了。

先堆后桩的施工工艺在工程实践中运用的比较广泛,处理过后的软土地基的承载力也相对较好,但是相对先桩后堆的施工工艺,先堆后桩的施工工艺其工期较长,大约是先桩后堆的2倍甚至更长。因此,在软土地基承载力要求相对较低的工程中(如围墙工程),可以考虑采用先桩后堆的施工工艺,这样既可以缩短工期,同时也会节省工程投资。

3 结语

⑴ DZ 区位于桩间土中,在试验过程中其两侧同时受到“DPZ”及“ZDP”堆载区的挤压作用,所以该区域处理后的土体会变得更密实,从而锥头阻力增加。

⑵ 对比先堆载后打桩和先打桩后堆载这两种施工工艺处理软土后的锥尖阻力变化可知,经过“DPZ”及“ZDP”区各处理方式后的软基都有一定变化,承载力都得到相应的提高;并且对比两种工艺下可得到,先堆后桩的施工工艺对软土地基浅层的土体作用效果较明显,锥头阻力较大;先桩后堆的施工工艺对软土地基深层的土体作用效果较明显,锥头阻力较大。

⑶ 先堆后桩处理过后的软土地基的承载力也相对较好,但是先堆后桩的施工工艺其工期较长。对于软土地基承载力要求相对较低的工程中,可以考虑采用先桩后堆的施工工艺,以降低工程的经济成本。