与路内谈《雾行者》:这个世界是有假人的

姜雯

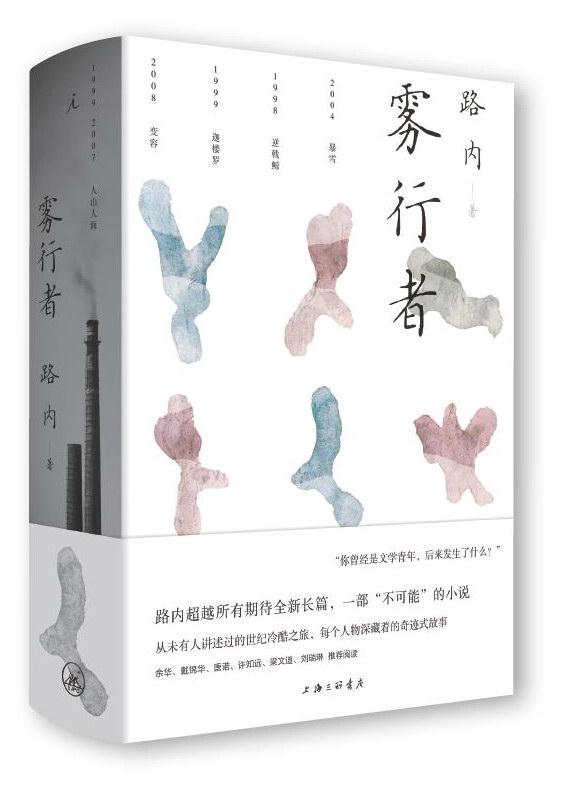

2019年4月见到路内时,他说最新的长篇已经有40多万字了,写了快5年,原本打算2年完成,结果越写越长。

“从来没有这种状态,《少年巴比伦》我3个月就写好了。头一次写了这么久,写到最后感觉是在和它缠斗,我要把小说中的人物解脱出来。”

2020年1月,新书《雾行者》终于问世。书中,仓库管理员周劭重回故地,调查一起“假人”车祸死亡事件;与此同时,他大学时代的好友、同为仓库管理员的端木云不告而别;“十兄弟”的事迹仍在江湖上流传着……

故事的跨度从1998年到2008年,世纪之交,那些身处时代洪流的人,从青春到中年,又在经历着怎样的迷惘与困顿?真实与虚幻?告别与重逢?而路内这一次的长篇小说,又开启了一个什么样的文学世界?今年1月,路内接受了采访。

“很多朋友确实就像在雾中走散了”

南风窗:《雾行者》的写作起源是怎样的?书里出现的“假人”真实存在吗?

路内:实际上20多岁的时候就想写这么一个故事,但当时如果写出来的话,可能会像20世纪90年代特有的“法制报告文学”:一个文学青年,遇到一群从外地过来的打工青年,熟了以后发现他们之中极少数也爱好文学,另外极少数是有案底的。有案底的那些也不避讳,喝多了吹嘘,全都是可以立即送派出所的,然而你也不敢把他们怎么样。

这些故事半真半假,后来才遇到冒用、伪造身份的。我的家乡治安在当时都是不错的,小伙子最多也就是打架,不会干这个。当时是中国90年代人口流动潮刚刚起来的时候,没见识过这个。本地人和外地人彼此都开了眼界。

那时我也没意识到,身边是有假人的,等这些人真的犯事消失以后,发现他们的身份和文凭都是捏造的。我想也不是现在或从前的事吧,应该说,自从人类有了身份证件以后,捏造和冒用就一直存在。有时它也是正义的,比如地下党和抗战,在和平年代则有着别样的意味。文学小说里,《基督山伯爵》和《悲惨世界》都以这个主题展开。

2010年写完《云中人》有关敲头案的小说后,我的想法是写一个冒用身份的荒诞故事。但那段时间我转头去写《花街往事》了,觉得浪漫轻快的风俗小说更能表达一些东西。这么拖到2014年,买火车票、办银行户头要用身份证了,我想这小说得赶紧写了,再不写,小说中的“时代”就要过去了。这一写就是5年,现在都人脸识别了,技术发展得太快。

《雾行者》本来就是和《云中人》的对仗。2014年那会儿,雾霾一直是个话题,但我写这本书还是想避开流行话题,最终写到的雾是海雾。小说里有很多人物写着写着就没了,消失了,它似乎是违背了我们惯常将人物贯穿到底的考量。但人生不是以我为中心的肥皂剧,年轻时候不觉得,活到中年以后,很多朋友确实就像在雾中走散了。

南风窗:为什么故事的主角选择仓管员这种职业,这与你曾经丰富的工作经历(钳工、电工、仓库管理员等)相关吗?

路内:这个仓管员可不是普通看仓库、守大门的,而是企业特有的“外地仓库管理员”(通常是大宗货物的企业)。他们在各个城市的分销处巡回,看守当地仓库,每半年换一座城市。

为什么要这样?公司防着他们与当地销售员建立个人交情,然后合谋犯事。这种格局是为企业利益考虑,仓管员收入颇丰,高于平均工资水准。但会有一些副作用,比如说没有朋友,你在一座城市待半年建立不起稳固的人际关系;你也很孤独,24小时守着仓库,没有什么娱乐。另外,你会遇到风险,比如有一个建材老板资金短缺了,恰好又需要一批货到工地上,他就会来求仓管员。有时候不是求,是找几个马仔请你喝茶,那就难办了。

时空交错的世纪之交

身边是有假人的,等这些人真的犯事消失以后,发现他们的身份和文凭都是捏造的。自从人类有了身份证件以后,捏造和冒用就一直存在。

南风窗:这本书的时间跨度大,但章节顺序并未按着时间顺序来写,每个章节有一个(或几个)对应的年份,这样的用意为何?

路内:《雾行者》有三四条线的故事,由于情节设置,这些人在某一个时间点上会在不同的地点(隔着几千公里)同时触发某个事件。时间线忽快忽慢,这样的故事很容易写糊掉,主要是失焦,不知道跟着哪个人物行进下去。

这当然也符合“雾”的象征,但我还是觉得把故事写扎实一点是小说家的道德。分出时间区块以后,故事可能会缓慢些,好处是能读得懂,长篇的节奏出来了。

我选的年份似乎是一种必然。小说有两个结尾,第四章结束在2008年,第五章结束在2007年。我也说不清到底哪个是小说的终局,从时间线上来看,2008似乎是这本书无法跨过的一个坎,那以后发生的事情几乎改变了人们的认知,属于“雾行者”的那个小说里的年代也就过去了。夸张地说,我让那些人物解脱了。

南风窗:这本书的空间跨度也很大,以字母代表的城市背后都有一座真實的城市吗?这些城市又是如何随着时代在改变?

路内:倒也不是刻意要用字母来标示,小说情节里有这么一段,公司总部是用字母来标示城市的。因此,在第一和第三章里用了字母,但其他位置上又是很具体在写,比如重庆、上海、广州。当然,字母替代的城市会抽象一些,共性更大一些。

城市的个性和共性就像人物,两者都会令小说家着迷。试想你写一组人物,如果没有个性,一定很无趣吧,但如果每个人物都拉开巨大差距,你会不会觉得像一个老派的RPG游戏?瘦小的盗贼,火辣的熟女,英俊的剑士,再弄个魔法师和魁梧大汉?那就太低幼了。好的小说仍然要归纳出一些共性,在事物模糊的面目中启动故事。

当然,这和过去一些年中国的城市建设方案也有关,同质化,越来越像。我不是做城市规划的,对此没有太大意见,我只想看到那背后的意味,所谓的变化在小说中应该怎样呈现。但是写城市(而不是都市写作)仍然很复杂,中国太大了,比如我写广州那一定没法比广州本城作家写得更好,那种风土气息不是外乡人能轻易切入的。一部分原因是,小说无法视听化,用文字来处理即需要作家全部心力投入,活在那里,说难听点也要死在那里。

南风窗:五个章节有五种不同风格,可以讲一讲书写每个章节的构想、风格,以及它们之间的关联吗?

路内:这个说法略显夸张了,风格大体还是统一的。只是第一章使用了很多氛围描写,有点像电影,拍电影的人会特别喜欢第一章的描写方式。第二章是一个短篇素材的合成,用素材构成了长篇的一章,这写法似乎没人用过(不确定),因此显得有点先锋。

到最后一章则是故事套故事,又用了一种漫游式的构成。由于前四章的广角多线写法,最后一章不得不拼力跃入第一人称,变成端木云这个人物在讲述自己,似乎他在盘算着怎么写长篇,又似乎是在面对一个好朋友重述过往。

我最初的想法,就是立了一個flag,要写一个大长篇,广角式的,但它具体会写成什么样子不敢想。有一个想法是,写出一个层面的年轻人,那当然不是所谓“青春”,但也不敢吹嘘是“一代人”,这个词太大了,中国太大了'做不到,只能写一两个层面。

南风窗:几个章节的小标题也都很有意思,小标题背后有什么意涵?

路内:第三章“迦楼罗”,是佛教天龙八部之一,一种金翅大鹏鸟,它日吞五百条毒龙,因毒发而亡,死后焚烧,化作一颗琉璃心。第三章写到梅贞这个姑娘,为了给自己的哥哥筹措医药费不得不去做了特殊职业,此后尽管回归到正常生活,但仍不免反复质疑自我。那个自我也许就像迦楼罗吞下的毒龙,最终的琉璃心,很浪漫,但它也是痛苦的。以及还有那些被复仇心驱策的年轻人,很悲哀,本来他们可以过另一种生活的。

关于文学,关于文学青年

南风窗:这部小说的主人公是“文学青年”,而书中也一直在探讨文学,文学或文学青年和你书写的那个时代有着什么样的关系?他们对于你自身又是一种怎样的存在,是自我的内在探索吗?

小说无法视听化,用文字来处理即需要作家全部心力投入,活在那里,说难听点也要死在那里。

路内:我在这个问题上已经被问过一轮,意思是说,你为何要写文学从业者。好像作家不能写作家。这个问题在小说中也出现了,两个青年作者各自写了彼此,被编辑给数落了,认为是一个伦理道德问题。

我对写作家没有兴趣,但想写写那个年代的文学青年(它和现在所指称的“文艺青年”还是不一样)。他们聊文学的方式,不乏真诚和才气,但终究是极端,没有推论,只有结果。有时候聊着聊着,喝了几口就打起来了。作家不会这样。

这些东西到底是不是文学观,或者他们已经把它当一个世界观来处理?真的去做文化研究会发现,属于他们的核心世界观,当然不再是救亡启蒙,但也还不是拜金主义。这个层面的年轻人受过一点文学教育,或粗浅或前卫,在一个相对封闭的年代,是文学首先教育了他们,然后他们走出去看世界。也许和现在的年轻人有一点相似,互联网先教育了他们,大数据和淘宝塑造了他们,然后他们接触到现实。

那么,这个最初将人塑造成型的世界观,很值得写一写。所谓和现实的碰撞,不就是指这个吗?它既是外向的碰撞,也是内向的探索。

南风窗:上次谈到,写长篇小说时作者会被自我杀死。这次你的自我又是以一种怎样的方式“死去”?

路内:所谓的“杀死”并不是指肉体意义上的,也不是生病、失眠。有时候,会产生一些神经官能症,比如我听不到别人说什么,反复听一首音乐等,不写长篇的时候不会有这种事,但这些年我一直在写长篇。

所谓“杀死”指的是一种“主体”的再造。这说法似乎玄虚,但在人的一生中,无论当不当作家,都会出现类似的局面。例如高考,你准备了多年的事情,念兹在兹,几天之内结束了,结果也不是你可控的,然后你成年了,作为高考生的主体一夜之间消散了,早恋禁令对你失效了。

这是只有“人”可能经历的事情,猫猫狗狗哪有这种心理?但我想,也许没有人会关心作家自我的这种变化吧,大家更关心的还是作品够不够好。若是给我一次吐槽的机会,只能说,大长篇写起来挺累的,但是也挺有收获的。确实有时,我们在文学中能够更深地了解到人世,了解到深层的自己,无论长篇短篇,无论是读是写。