“竞高”还是“竞低”:基于我国省级政府税收竞争的实证检验

高凤勤,徐震寰

(山东财经大学 财政税务学院,山东 济南 250014)

一、引言

1994年“分税制”改革后的近20年内我国的税收收入一直保持高速增长状态,众多学者称这一现象为“税收超GDP增长之谜”,他们分别从经济、财政体制以及征管角度作出多种不同解释(高培勇,2006;曹广忠等,2007;吕冰洋和李峰,2007)。通过对比中国1990–2018年经济增速和税收增速可以发现(见图1),中国的税收收入在经济形势较好的时期持续超GDP增长,即使2012年以后在经济下行的压力下,仍能勉强与GDP同步增长,税收波动幅度较小且增长刚性。刘金东(2014)对世界各国税收超GDP增长的研究发现,出现税收超GDP增长的108个国家和地区,只是短期出现税收超GDP增长,长期内税负仍处于波动状态,如乌克兰只在2001–2003年和2004–2006年、波兰只在2004–2007年和2009–2011年出现税收超GDP增长的状况。可见,我国税收持续超GDP增长这一现象与国外差异较大,究其原因,税收指令性计划造成的税收增长是关键所在。中国的税收增长具有极强的内生性,这源于国家税务总局和省政府分别向省级国税局和地税局下达的税收计划给省级税务部门带来的征税压力。税收计划根据预期经济增长制定,为了完成本年度的税收计划,地税局会相机提高征管效率(白云霞等,2019)。因此,税收增长不仅是经济增长的产物,还受到政府行为的干预和控制。

中国的财政分权之所以被称为“中国式分权”(Weingast,1995),是因为其特殊性表现在既有分权又有集权,中央政府在调控经济和稳定税负方面扮演着重要的角色。众所周知,“分税制”改革拉开了中央与地方税收征管权博弈的序幕,中央将税收计划完成情况纳入官员绩效考核中,地方官员为了保证税收增长会提高征管效率,使实际税负与税收计划的预期相同,与预期经济形势相适应。另外,“分税制”改革以来我国的税收制度也不断发生变革,从财政分权看主要表现为税收征管权逐步向中央集中,其中,最有代表性的是2012年开始的“营改增”,通过将地税局征管的营业税逐步改为国税局征管的增值税,使大部分税源由中央征管与监控。谢贞发(2016)通过实证检验得出“营改增”等中央税收征管权集中的改革抑制了地方间横向税收竞争程度的结论。2018年国地税合并是“营改增”的延续,征管权由此完全归于中央政府。国地税合并也使地方的税收征管权彻底被剥夺,由此规范地方的税收征管行为,使其不能使用违规税收优惠进行招商引资(范子英,2018),说明税收征管权向上集中在一定程度上能够抑制横向税收竞争。

虽然地方税收竞争的空间一再缩小,但出于中央建立的以GDP为主要导向的官员考核标准的激励,地方官员往往会展开争夺流动性经济资源的“晋升锦标赛”(周黎安,2007);加之共享税分成中央占比较大,征管权与收益权的分离使得地方政府对共享税的征收缺乏积极性,从而降低了税收努力程度(田彬彬和范子英,2016)。这些原因使地方政府竞相降低实际税负以争夺流动性经济资源,税收收入在一定程度上遭受损失,从而形成地方间税收“竞低”行为。官员的绩效考核虽然以经济指标为主,但是财政指标也是考核内容之一,税务局通常会足额甚至超额完成税收计划(白云霞等,2019)。另外,为了发展当地经济,地方政府竞相增加公共支出(李涛和周业安,2009),这也需要更多的税收收入的支持。因此,出于提高财政绩效的动机,地方政府也可能会竞相提高实际税负,从而形成地方间税收“竞高”行为。无论地方间税收竞争表现为“竞高”还是“竞低”,征管效率成为地方政府追求政治晋升的工具,这就违背了中央政府统一制定税收政策进行宏观调控的初衷。为了保障税收收入的稳定增长,在地方政府存在操纵实际税负行为的情况下,中央更应该加强征管效率。因此,为了使中央政府的税收政策更为有效,我们需要捋清地方间税收竞争的动机和运行机制,以及央地间征管权纵向竞争在地方间策略性互动中的作用,从而为中央合理制定税收政策提出可行性建议。

本文拟利用非对称反应模型考察1999–2017年国税局征收的企业所得税收入、增值税收入,以及地税局征收的企业所得税收入、营业税收入、个人所得税收入、不动产相关税收收入的税收竞争问题,目的是既探寻不同征管权下的税收竞争问题,也尝试廓清“竞高”和“竞低”两种类型的税收竞争问题。本文的研究结论为:第一,国税局和地税局由于征税动机不同,地方间税收竞争形式也有所不同。地税局征收的企业所得税部分表现出显著的“竞低”效应;营业税和个人所得税表现为“竞低”效应与“竞高”效应并存,但营业税以“竞高”效应为主,个人所得税以“竞低”效应为主;与不动产有关的税种不存在显著的税收竞争行为。而中央垂直管理的国税局组织征收的企业所得税则表现出“竞高”效应,增值税不存在显著的税收竞争行为。第二,中央主导下的税收纵向竞争的加深会抑制地方间的税收横向竞争。2002年企业所得税征管权大范围向中央集中,大大减轻了地方间企业所得税的“竞低”效应;2009年企业所得税的征管权又下放到地方一部分,“竞低”效应随之减轻。第三,税收竞争行为均在经济距离矩阵下更为显著,说明地方政府间税收竞争本质上是一种经济上的竞争。

本文的创新点如下:其一,在研究方法上,国内针对税收竞争的研究工具往往局限于空间杜宾模型(SDM)等常规空间计量方法,但实际上常规空间计量方法只能通过观察税负反应系数判断是差异化竞争还是标杆竞争。若税负反应系数为负,则体现为差异化竞争;若税负反应系数为正,则体现为标杆竞争,但在标杆竞争下是“竞高”还是“竞低”,无法得到有效区分。我们使用非对称反应模型检验了中国省级政府间税收竞争行为的具体表现,对其在标杆竞争下是“竞低”还是“竞高”进行了区分。其二,在研究视角上,国内税收竞争往往没有区分中央征管权和地方征管权,即忽视了纵向竞争和横向竞争的区别。由于两种征管权内“竞高”和“竞低”动机存在差别,如果将中央税和地方税混为一谈,汇总计算税收竞争行为,将带来巨大的偏差。我们将被解释变量分为国税局征管的企业所得税、增值税以及地税局征管的企业所得税、营业税四部分,分别检验不同征管权下税收竞争行为的具体表现。同时,为了考察央地间税收征管权变动对税收竞争行为产生的影响,我们在研究企业所得税的模型中加入2002年和2009年企业所得税征管权在央地间变动的政策变量,具体分析了税收征管权向上集中或下放到地方对“竞低”和“竞高”效应的影响。其三,在研究方向上,国内对于横向税收竞争具体表现为“竞高”还是“竞低”存在分歧,大部分学者支持“竞低”的结论,也有一小部分学者支持“竞高”的结论,学者大多只强调其中一点。本文的研究发现,实际上,在考虑不同税种、不同部门征管的情况下,两种效应是同时存在的,只不过两种效应的强弱对比有所不同,净效应可能是“竞高”,也可能是“竞低”。

余下全文安排如下:第二部分对国内外关于横向税收竞争和纵向税收竞争的文献进行系统梳理;第三部分对地方间横向竞争的具体表现以及不同征管权下的税收竞争类型的区别进行实证分析;第四部分是本文的结论与政策建议。

二、文献综述

税收竞争的相关研究最早围绕横向税收外部性的性质展开,Tiebout(1956)最早提出了地方政府竞争这一概念,即居民们可以通过“用脚投票”选择公共产品性价比相对高的地区,地方政府为了争夺居民以使选票最大化,从而通过降低税率或提升公共品质量的方式吸引居民流入,实现公共品供给的帕累托最优。这本质上是地方政府争夺稀缺流动性资源的策略性行为,与政府官员利益息息相关。Fischel(1974)和White(1975)将Tiebout模型中流动性居民的概念延伸为流动性较大的企业,因为流动性企业在任何地区都处于高弹性状态,它们缴纳的税款为辖区公共服务的边际成本。这与我国目前的情况相似,官员升迁由中央政府以经济发展考核指标来衡量而并非居民投票,此时地方政府追求的稀缺流动性资源则体现为流动性较大的企业。Tiebout的研究引发了西方学者们关于横向税收竞争问题的探讨,Wildasin(1989)和Hoyt(1991)等人的研究也证实了地方间存在争夺流动性资源的横向竞争问题。Besley和Case(1995)研究进一步发现地方政府竞争行为具体表现为税收追随模仿行为,他们通过空间自回归模型采用美国各州销售税和所得税数据进行研究发现,邻近辖区税负的增加会导致本辖区税负的增加,税负反应系数为0.2%。这说明在信息不对称的情况下,选民会比较邻近地区的税率并进行信息评价,因此邻近地区的税率也成为关心选票的地方政府的参照标杆,这一行为也称为标杆竞争。较早期的研究大多得出了类似的结论(Brueckner和Saavedra,2001;Revelli,2001;Bordignon等,2003;Richard等,2006);也有少数研究如Rork(2003)发现对于房地产税这种税基相对固定的税种,辖区内税负与邻近辖区的税负呈负相关关系,即存在差异化竞争。

关于标杆竞争的定量分析通常是在空间自相关模型的基础上考察税负反应系数的正负,以此来判断税收竞争的类型,若税负反应系数为正,说明该辖区的税负与相邻地区的税负呈正相关关系,即存在标杆竞争。但这种空间上税负的正相关关系究竟表现为本辖区参照邻近地区高税率选择提高税率,还是模仿邻近地区的低税率降低本辖区税率还未有定论。地方政府通常会根据各辖区经济、社会环境以及官员自身需求作出不同的策略性选择,Zodrow和Mieszkowski(1986)提出的标准税收竞争模型认为税收竞争会导致地方政府为吸引资本、劳动力等流动性资源而争相降低征税积极性,从而导致均衡税率偏低,产生“竞低”的“逐底竞争”(race to the bottom),这是反映在税收征管层面的竞争。而新经济地理学的集聚理论认为,集聚效应会影响税收竞争,某地可能因为是原材料产地、交通枢纽或拥有大量廉价劳动力而吸引大批企业在此集聚,此时地方政府非但不会降低税率,反而会为了加强企业的集聚程度而征收更多的税收以提高当地的基础设施水平,从而产生了“竞高”的“逐顶竞争”(race to the top),这是反映在公共支出层面的竞争。

国内也不乏对横向税收竞争的研究,但大多限于通过传统的空间计量模型判断税收竞争为“标杆竞争”或是“差异化竞争”,如沈坤荣和付文林(2006)使用空间滞后模型对1992年和2003年截面数据进行省际间税收竞争的策略性行为分析发现,在“分税制”改革前后,税负反应系数均显著为负。郭杰和李涛(2009)基于空间计量模型对1999–2005年中国省级面板数据进行实证分析发现,不同的税种表现出不同的空间策略特征,营业税、个人所得税的税负反应系数为负,其实质是一种差异化竞争;增值税、企业所得税、财产税的税负反应系数为正,其实质是一种标杆化竞争。龙小宁等(2014)利用我国2000–2014年县级企业所得税和营业税的面板数据研究发现,这两种税在县级政府间均存在正向的税收竞争,即标杆竞争。在研究地方间税收模仿行为动机时,国内学者通常把该行为解释为地方政府违规使用税收优惠导致税负下降的“竞低”竞争(郭庆旺和贾俊雪,2006;龙小宁等,2014;李子豪和毛军,2018)。也有少数学者从公共财政支出竞争角度分析,认为税收竞争行为也可能是地方政府通过维持高水平的公共品供给吸引资本,从而产生争相提高均衡税率的现象。

国内学者大多主张标杆竞争体现为“竞低”或“竞高”中的一种,王丹等(2005)运用非合作静态博弈模型分析税收竞争行为,发现参与地方间税收竞争的地方政府越多,均衡税率就会越低。这是由于出于政绩考核、晋升机制等压力,地方政府会通过降低实际税率和税收征管力度实施税收竞争(范子英和田彬彬,2013)。贾俊雪和应世为(2016)研究发现收入分权会激励地方政府“竞低”,加大对企业的税收激励;邓慧慧和虞义华(2017)也通过研究企业所得税发现,地方政府为争夺经济资源虽然进行税收竞争,但不能排除“竞高”和“竞低”效应同时存在的可能性。地方政府一方面在税基流动性较大的税种上采取“竞低”战略,争取流动性较大的企业入驻;另一方面,通过提高税基固定税种的实际税负提供更高水平的基础设施和其他公共品供给,从而有利于辖区经济的长远发展(张军等,2007)。以上文献虽有“竞高”或“竞低”的分析或设想,但大多数研究只是通过传统空间计量模型的空间滞后项系数判断税收竞争是标杆竞争还是差异化竞争,而缺乏进一步对这两种效应的定量分析,本文借助Fredriksson和Millimet(2002)提出的非对称反应模型实现了对两种效应的分离和判定。

西方早期关于税收竞争的研究主要针对同一层级政府之间的横向税收竞争,直到Keen和Kotsogiannis(2002)指出,在联邦财政体制内不只存在州政府之间的竞争,拥有交叠税基的联邦政府和州政府之间也存在纵向特征的税收外部性,而且纵向税收外部性通常占主导地位。在西方联邦财政体制下,联邦政府、州政府不仅拥有交叠的税基,而且各级政府对共同的税源都拥有不同程度的征税权。联邦政府出于“社会福利最大化”的目标会倾向于较高水平的均衡税率;而州政府出于“自下而上的标杆竞争”会降低均衡税率。这种目标差异和信息不对称导致不同层级政府在制定税收政策时相互独立,从而产生的税收非协调性扭曲被称为纵向税收竞争。

与西方联邦制度不同,中国的经济、财政体制处处体现出“中国式分权”的特征−政治集权和经济分权(Weingast,1995;王永钦等,2007)。为了发展经济,中央建立了一套以经济指标为官员评价标准的晋升机制(周黎安,2004),而绩效考核中也对税收收入保增长提出了要求。许敬轩等(2019)认为,地方政府是“竞低”还是“竞高”取决于绩效考核中经济发展和税收增长的相对重要程度,即本辖区居民对经济增长和社会福利的偏好程度。若本辖区居民的偏好为社会福利,受到升迁激励的官员就会侧重保证税收收入足额甚至超额征收。为了完成中央和地方政府制定的税收计划,地方政府会提高征管效率以获取更多的税收收入,即使在经济下行的情况下,大部分省份的税收计划依然能完成甚至还会出现超收现象。若居民的偏好为当地经济发展,“晋升锦标赛”的激励使地方官员通过降低本地企业实际税负的方式吸引流动性较大的企业到本地入驻。这就意味着无论是出于完成税收计划的“竞高”还是出于发展经济的“竞低”,当地官员就会更多地关注自己任期内的短期利益,而不顾长期经济运行效率,从而陷入无休止的无序竞争。若无有效约束,地方间过度的“竞低”竞争会侵蚀中央财政收入;而“竞高”则导致企业负担加重,不利于经济长期发展。在税收征管权方面,自1994年“分税制”改革后,虽然中央保留了一部分征管权在地方,但地方只拥有不完全的征管权,且立法权依然高度集中于中央,地方政府无法决定税率,只能对减免税等税收优惠进行操纵。在官员考核方面,中国的官员升迁不是自下而上的选民投票,而是由中央通过官员绩效直接任命,因此研究中国横向税收竞争问题时更应该将其纳入“以GDP为标杆的自上而下”的竞争框架(谢贞发和范子英,2015)。随着中央对地方税收征管日益规范化以及地方税权逐渐向中央集中,自上而下的竞争逐渐加强,它约束了地方政府通过降低征管效率而进行横向竞争的行为,也就是说纵向竞争在一定程度上抑制了横向竞争(汤玉刚和苑程浩,2010)。因此,对地方间税收竞争的研究不仅要分清横向竞争的具体动机与表现,更要考察纵向竞争在横向竞争中的地位及影响机制。

三、实证分析

(一)非对称反应模型

目前关于税收竞争效应的实证研究大多采用传统的空间计量方法,通过观测空间滞后项系数来判断是否存在显著的空间正相关关系,即地方政府是否存在模仿追随的标杆竞争。大多数研究都忽略了对标杆竞争具体表现为“竞高”还是“竞低”的识别,而区分标杆竞争的类型对研究地方间税收竞争的动机和运行机制有重要作用。这一部分我们借助Fredriksson和Millimet(2002)提出的非对称反应模型,在判断地方政府在企业所得税、增值税和营业税收入是否存在显著的标杆竞争的同时,进一步对标杆竞争的具体类型进行识别。非对称反应模型如下:

其中,被解释变量yit为第t年第i个省份的宏观税负;X为解释变量矩阵,包括财政分权水平的衡量指标以及控制社会和经济环境的变量;Xβ表示本省解释变量对本省组织征收的税收收入的影响。wijt为空间权重矩阵对应元素,为经过空间权重矩阵加权过的除第i个省份之外的其他省份平均税收收入。μi和vi分别为衡量地区和时间的固定效应。Ijt为显示变量,当时为1,此时的系数衡量竞低项的“逐底竞争”倾向,我们将其称为竞低效应系数;而当时为0,此时的系数衡量竞高项的“逐顶竞争”倾向,我们将其称为竞高效应系数。当竞低和竞高效应同时显著存在时,要通过比较系数大小来判断哪种效应占主导地位。当,意味着竞低效应大于竞高效应,整体呈现“逐底竞争”的空间溢出效应;反之,当,则意味着竞高倾向大于竞低倾向,整体呈现“逐顶竞争”的空间溢出效应。

本文采用了除港澳台以外其余31个省份的面板数据研究省级政府的税收策略性行为,考虑到流动性资源具有地域性特征,资本、劳动力会产生产业集聚效应,跨地区流动的可能性较小,这些流动资源形成地理上的集聚和依赖,地方政府征管税收时也会考虑邻近地区的税负。因此,我们设置了二元邻接矩阵,这是目前空间计量研究中最常见的矩阵,它设定当两个省份在地理位置上接壤时,标记为“1”;反之,标记为“0”。我们将该矩阵进行标准化,使得每一行之和为1。为避免孤岛效应,我们设定海南与广东和广西接壤。同时考虑到税收竞争行为也是一种经济行为,地方政府会与经济发展水平相近的地区进行策略性互动。因此我们设置了经济距离矩阵,矩阵元素为每两个省份在研究时期内人均生产总值均值差的倒数。

考虑到横向税收竞争最根本的动机是地方间对稀缺性流动资源的争夺,本文选择了企业所得税、增值税、营业税作为主要研究对象。企业所得税的税基流动性较大,地方间进行税收竞争通常选择降低企业所得税税负,因此研究企业所得税最能深入剖析地方政府的税收选择。为了区分纵向竞争在横向竞争中产生的影响,我们将企业所得税分为国税局征收的企业所得税和地税局征收的企业所得税,国税局直属中央,而地税局则是省政府垂直管理的部门。由于中央和地方的征税动机和目标不一致,而且企业所得税是共享税,央地的分成比例不同,因此在税收竞争中体现的“竞低”或“竞高”效应也不一致。同样,增值税和营业税也分别处于中央征管权和地方征管权下,研究增值税和营业税能够更好地考察不同征管权下税收竞争行为的具体表现。

另外,为了验证地方政府是否偏好将流动性大的税种作为税收竞争的策略选择,进而完善地方政府在提高经济指标的低税负倾向与完成财政指标的高税负倾向之间的平衡机制,我们在研究地方征管权下的企业所得税和营业税后,又选择了个人所得税和税基较为稳定的不动产相关税种作为研究对象①不动产相关税种为房产税、城镇土地使用税、契税和土地增值税之和,数额较大且税基较为稳定。

(二)变量选择与数据来源

本文选取了31个省份的面板数据对地区税收策略性行为进行实证研究。数据主要来源于历年的《中国统计年鉴》《中国税务年鉴》、中经网统计数据库和《中国劳动统计年鉴》。

1.核心回归变量。为了更好地研究纵向竞争和横向竞争之间的复杂关系,从区分不同征管权的视角出发,我们选取了增值税、营业税、国税局征收的企业所得税部分、地税局征收的企业所得税部分、个人所得税、不动产相关税六个指标的宏观税负作为非对称反应模型的被解释变量。增值税和营业税的宏观税负分别为增值税收入除以其GDP、营业税收入除以其GDP。考虑到企业所得税是对本地区企业的所得征税,而地区生产总值收入法构成项目中的“营业盈余”反映了该地区的总资本收益,因此企业所得税税负可以用本地区企业所得税收入与其营业盈余比值来衡量。各省税收收入、GDP以及营业盈余等数据主要来源于《中国统计年鉴》和《中国税务年鉴》。

由于2012年开始启动“营改增”试点,营业税和增值税的税基之间发生较大变动,为了将营业税和增值税从“营改增”的影响中剥离出来,单纯地测度增值税和营业税在原有税基下地方政府的策略互动行为,我们将1999–2011年的营业税税负和增值税税负作为本文的研究对象。对于企业所得税税负的考察,选取了1999–2017年的企业所得税占GDP的比重作为被解释变量,因为企业所得税于2002年和2009年的两次改革均是在年初进行,且全国统一推行,因此我们将2002年和2009年企业所得税两次改革的政策变量纳入其中。由于《中国税务年鉴》缺少1999–2001年的契税收入,对于地方征管权下与不动产相关税种的收入,我们使用了2002–2017年的相关数据,将房产税、城镇土地使用税、契税和土地增值税收入之和占GDP的比重作为不动产相关税种税负加以分析。

2.控制变量。自1994年实行“分税制”以来,中央拥有高度集中的税收立法权,而地方只拥有调整税收优惠等部分税收自主权,地方税收征管权大小与地方间横向竞争激烈程度呈正相关关系,因此我们参考了张晏和龚六堂(2005)、周业安和章泉(2008)、卞元超和白俊红(2017)等学者相关文献的研究方法,选取人均财政分权指数(预算内)作为本文的控制变量,用以衡量我国财政收入的分权水平,进而考察财政分权水平对地方税收策略互动行为的影响。具体衡量方法为:省份人均财政收入/(省份人均财政收入+人均中央财政收入)。

考虑到人口和经济规模对税收收入产生的影响,本文选取的控制经济发展状态的变量包括:(1)人均GDP(RGDP)。地方经济发展水平与税收收入密切相关,人均GDP越高,政府征得的税收收入便越高。(2)产业结构(IND_STRU)。产业结构合理化能够促进税收收入的增长,各省份的税收收入大多来自于第二产业和第三产业,第一产业的税基较为固定且征税数额较小,第一产业占比越多则意味着该省份税收收入越低,本文用该省份第一产业增加值占GDP的比例衡量产业结构。(3)开放度(OPEN)。相对于国内流动性资源,地方政府会通过税收手段优先竞争高生产效率的外国流动资本(李永友和沈坤荣,2008),本文用该省份进出口总额除以其GDP来衡量开放度。

本文选取的控制社会环境的变量包括:(1)体制内人员占总人口比率(CIVIL_RA)。体制内人员占比会影响地方政府财政支出的负担水平,进而影响政府税收竞争的策略,本文用该省份公共管理和社会组织人数除以总人口数作为公务员占总人口比率。(2)私营企业职工占总就业人口比率(PRIV_RA)。该变量可以反映经济体制变革,即地区的市场化程度会影响税收收入,因此我们用私营企业职工人数占总就业人数的比率衡量。其中,公共管理和社会组织人数来自《中国劳动统计年鉴》,其余数据均来自中经网统计数据库。

(三)模型估计与结果分析

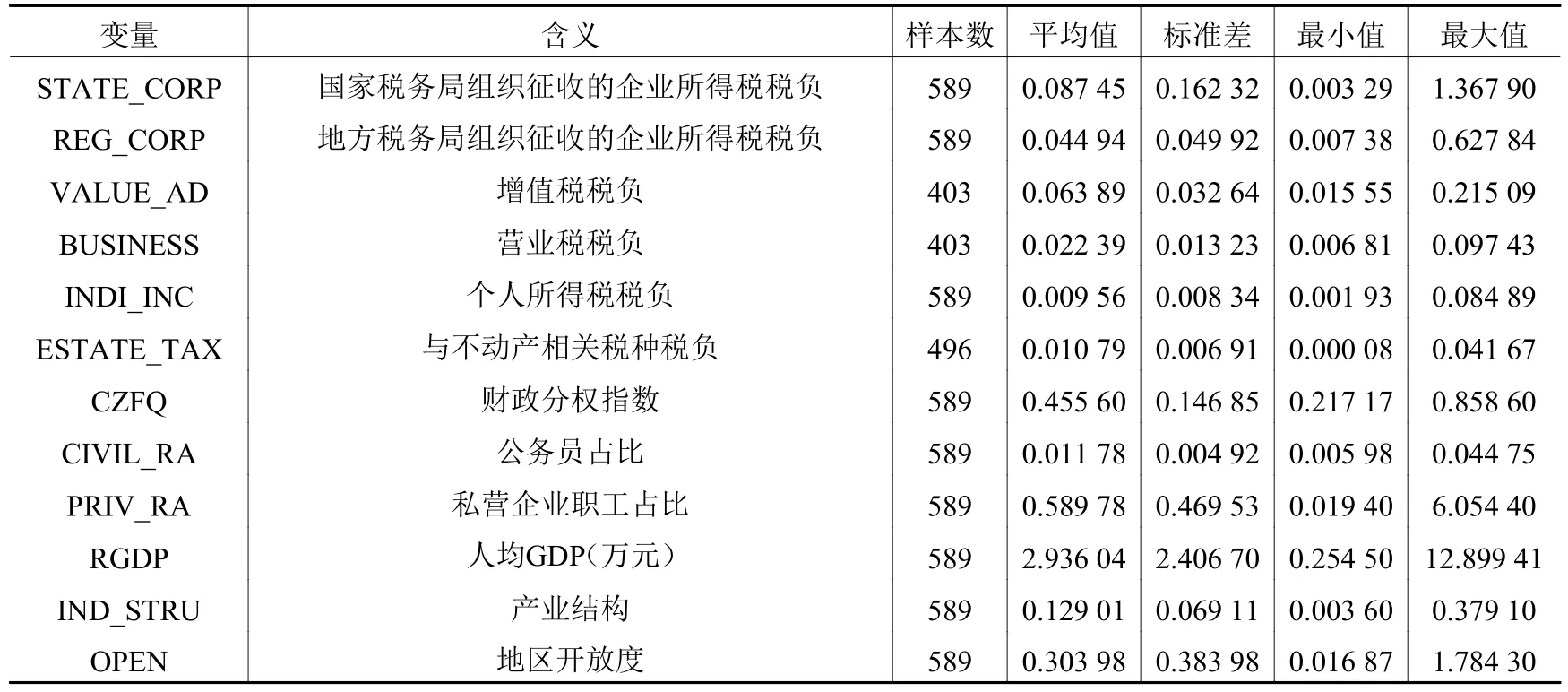

本文在非对称反应模型的框架下,利用Arellano与Bond(1991)提出的广义矩估计方法(GMM)估计了各变量系数。考虑到人均GDP、产业结构、开放度、公务员占总人口比率、私营企业职工占总就业人口比率和财政分权指数等指标可能具有内生性,实际检验中控制了时间和空间的固定效应。Arellano-Bond检验和Sargan检验均显示通过,表明我们构建了理想的GMM回归模型,具体的反应模型系数估计结果如表1所示。

表1 各变量描述性统计

表2为基于1999–2017年省级面板数据的非对称反应模型估计结果。回归1和回归2的结果分别反映了地理相邻省份和经济状况相近省份国税组织征收的企业所得税竞争行为,其竞低效应系数均不显著,竞高效应系数均高度显著,系数分别为0.204 00、0.597 02。这说明我国国税局征管的企业所得税部分在地理相邻和经济距离相近地区间表现出了一定的标杆竞争行为,具体表现为“竞高”,即各地区国税局征收的企业所得税部分会以地理或经济相近地区的收入作为参考对象,争相取得更高的企业所得税收入。这可能由于国税局是中央直属机构,受中央垂直管理,其特殊的地位使其更加维护中央利益,因此,采用更严密的征管方式和查处手段抑制地方为了招商引资而牺牲税收收入的行为。回归3和回归4同样使用二元邻接矩阵和经济距离矩阵衡量地税局组织征收的企业所得税竞争行为,结果是两种权重矩阵下竞高效应系数均不显著,竞低效应系数虽在二元邻接矩阵下表现为不显著,但在经济距离矩阵下显著为正,系数为0.387 43。这说明地税局征管的企业所得税部分在经济发展水平相近的地区存在税收模仿追随行为,具体表现为“竞低”。受到中央建立的以GDP增长率作为决定官员升迁主要依据的晋升锦标赛机制的激励(周黎安,2007),地方政府为了促进当地经济增长,会利用给予企业税收优惠的方式降低实际税率,从而吸引流动性较大的资本流入,而企业所得税的税基流动性较强,因此呈现为地方税务部门竞相减少企业所得税实际税负。我们可以看出,国税局负责征收的企业所得税部分和地税局负责征收的企业所得税部分表现为截然不同的两种竞争方式:其一是因为国税局代表中央的征管权,而地税局代表地方的征管权,国税局的征收动机是为国家筹集财政收入以维持公共服务的稳定供给,而地税局则在政治激励下致力于发展当地经济。其二在“分税制”下企业所得税为中央与地方共享税,而分成比例为中央分成60%,地方分成40%,收益权与征管权的分离使地方的税收努力程度下降。因此,企业所得税的国税局征收部分会出现“竞高”效应,而地税局征收部分会出现“竞低”效应。

企业所得税在2002年和2009年有两次税收征管权的大幅度调整:一次是2002年起办理工商登记的企业,其企业所得税改由国税局征收。这意味着向上集中税收征管权,地方的征管权被大大压缩。地方间进行税收竞争的工具为征管效率(汤玉刚和苑程浩,2010),而中央对税收征管权限的收紧将逐渐压缩地方政府违规税收优惠的空间,进而减弱地方间横向税收竞争的激烈程度。另一次企业所得税征管权的调整是2009年起属于增值税征收范围的新增企业所得税纳税人,其企业所得税交由国税局征收,在营业税征收范围内的企业,其企业所得税由地税局征收。调整的初衷是由于缴纳营业税的企业信息由地税局掌握,为了提高征管效率和减少纳税人的纳税成本,将这部分企业所得税交由地税局管理。但实际上,这次调整使地税局企业所得税的征税范围相对之前得以扩大,中央集中的税收征管权限向地方放松。这两次央地之间的纵向税收竞争行为会对地方间的横向税收竞争产生一定影响,因为纵向税收竞争的加深在一定程度上抢夺了地方进行横向税收竞争最重要的策略性工具−征管权限,征管权限决定了征管效率,有效地抑制地方间税收竞争行为。因此,我们分别设置了2002年和2009年两个政策虚拟变量:2002年及以后设置为“1”,其余为“0”;2009年及以后设置为“1”,其余为“0”。为了考察纵向税收竞争如何影响横向竞争,又考虑到地方政府间横向竞争通常表现为竞相降低企业实际税负,因此我们将这两个政策变量都乘以竞低项。

加入2002年政策变量的交叉项系数在地税局征收的企业所得税部分显著为负(−0.313 33),说明2002年中央集中税收征管权降低了地方间税收的“竞低”程度。这也从侧面证实了纵向竞争和横向竞争效应呈负相关关系,中央收缩地方的税收征管权限是抑制地方间横向税收竞争的有效手段。而国税局征收企业所得税部分加入2002年政策变量的竞低交叉项反应系数却显著为正(1.309 31),说明2002年企业所得税的改革促进了国税局征收企业所得税部分的竞低现象,这或许与国税局官员参与政企合谋造成大量逃税有关(范子英和田彬彬,2016)。基于利维坦假说,地方政府像“经济人”一样也会追求自身利益最大化,而以GDP为主要导向的晋升机制决定了地方政府更倾向于以发展当地生产总值为己任而并非获取更多的财政收入。2002年改革使由地方管理企业所得税税基大体留存在2002年以前的规模上,地税局的征管范围停滞不前,因此尽管地方的征管权受限,但为了在引资竞争中拔得头筹,地方政府需要寻求拥有更广泛征管权的国税局的帮助,尤其是国税局官员中不乏在本地工作年限较长的官员,他们与地方政府牵扯颇深,甚至他们本身就是当地人,受地方政府影响很大,很容易参与到政企合谋中。征管权缩小带给地方政府的压力就这样被转移到当地国税局,迫于压力,国税局会考虑到地方政府的意愿,企业所得税的征管效率会较之前有所降低,故而在2002年后显示出一定的“竞低”特征。这一点也可以从2009年的改革中得到印证,国税局征管的企业所得税部分2009年政策变量和虚拟变量的交叉项系数在经济距离权重矩阵下显著为负(−0.444 08),说明在2009年地税局重新拥有企业所得税的一部分征管权后,地税局在税收竞争中的地位变被动为主动,在征管效率和查处力度上拥有了更大的可操作空间,从而减轻了国税局的压力。这也再次证实了前文提到的税收纵向竞争和横向竞争之间此消彼长的结论。国税局虽可能在地方政府的压力下参与“政企合谋”,但对地方政府而言,国税局降低征管效率属于间接干预,对地税局来说是一种退而求其次的被动选项。故而在通常情况下,中央征管权下的税收部分是相对有安全保障的,不容易被地方政府干预而成为税收横向竞争的工具;但在特定情况下,一旦地方政府征管权收紧,在没有合适工具的情况下,中央征管权难免受到侵蚀。总体来看,地方间的税收标杆竞争更多体现在经济距离相近的地区而非地理距离相近的地区,说明横向税收竞争本质上是经济上的竞争,是对于流动性经济资源的争夺,税基流动性较强的企业所得税自然成为地方政府用来进行税收竞争的重要渠道。可以看到,在经济发展这一官员绩效考核指标的激励下,地方政府仍有相当大的动力操控税收收入以吸引流动性经济资源,甚至不惜向当地国税局施压。因此,虽然征管权已集中到中央,但在未来税收征收工作中仍要严防地方政府间接干预、损害中央征管权现象的出现。

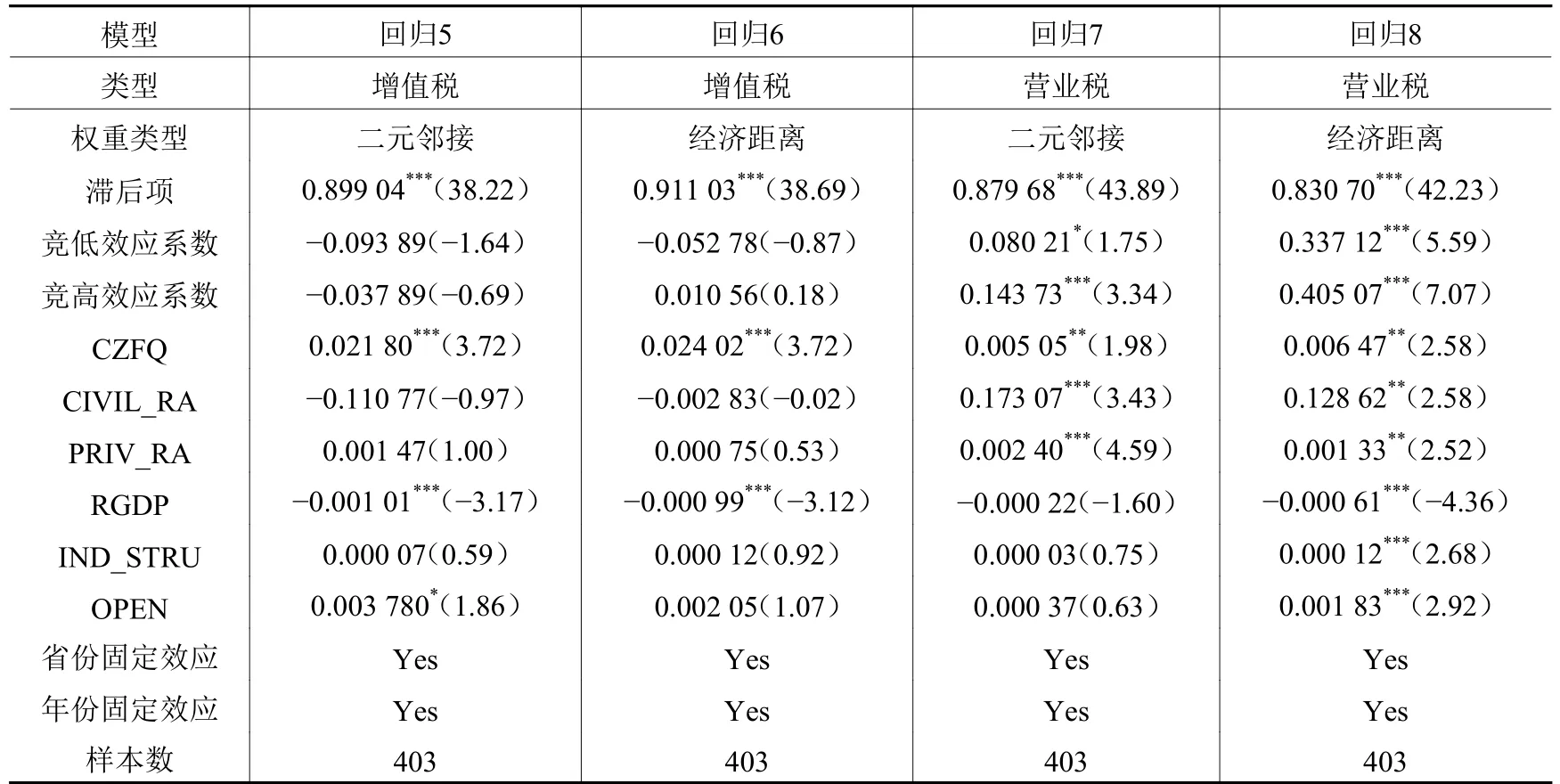

表3为1999–2011年增值税和营业税收入的非对称反应模型估计结果。从表3可知,回归5和回归6的竞低效应系数和竞高效应系数均不显著,说明增值税的征收不存在地方政府间的标杆竞争,增值税由国税局征收管理,受地方操纵的影响较小,加之“金税工程”最初主要是围绕增值税的管理开展,国税局相对于地税局征管信息化程度较高,因此造就了增值税征管效率高、管理透明的特征,不会轻易沦为地方招商引资的工具。由此可见,“营改增”大大减轻了地方政府操控税收收入的可能性,使税收征管更为规范化。回归7和回归8的竞高效应系数和竞低效应系数均显著为正,说明营业税在地理邻近和经济距离相近地区间出现标杆竞争,出现了“竞低”效应和“竞高”效应共存的局面。这也体现了地方政府在税收策略性选择之间的博弈,一方面,营业税属于地方税,难免会受到地方政府横向税收竞争的影响,地方政府可以选择税收互补策略降低实际税率以获取更多的经济资源;另一方面,除实际税负较低以外,能够吸引流动性经济资源的还有当地的基础设施建设水平(Wilson,1996)。地方政府可能会选择税收替代策略,通过优质完善的基础设施吸引资本流入,这需要大量的财政收入做支撑,收入充足稳定的营业税是地方政府最可靠的资金来源。另外,无论是地理邻接还是经济距离相近的地区,竞高效应系数均大于竞低效应系数,反应系数差额大于0.05,可以证明地方间营业税的竞争以竞高为主。这可能是因为地方政府维持正常的财政支出需要足额的税收收入的支撑,激烈的税收竞争已经造成了地方税收收入的损失,由于营业税的税基流动性相对较差,加之其为地方专享收入,从而成为增强地方财力的理想选择。

将二元邻接矩阵和经济距离矩阵下的营业税结果分开来看,我们可以发现相对于二元邻接矩阵,经济距离矩阵下的“竞高”和“竞低”效应更为显著。经济距离矩阵和二元邻接矩阵竞低项的置信区间分别为[0.218 86,0.455 38]和[−0.097 85,0.170 21],置信区间并没重叠部分,经济距离矩阵竞低项的系数大于二元邻接矩阵;而经济距离矩阵和二元邻接矩阵的竞高项置信区间分别为[0.292 84,0.517 29]和[0.059 33,0.228 13],可以看到经济距离矩阵的置信区间大于二元邻接矩阵,故而可以认为经济距离矩阵下的“竞低”和“竞高”效应大于二元邻接矩阵。由此可见,标杆竞争更多体现在经济水平相近的地区,这也从侧面反映了税收竞争的主要动机是为“增长而竞争”(张军,2005)。地方政府官员更多注重考核绩效中的经济发展要求,这对地方间的税收竞争具有直接推动作用,虽然这一晋升考核标准有利于地方GDP的快速增长和刺激经济活力,但这种扬汤止沸的做法不利于经济健康平稳运行,不能实现经济的高质量发展。

表3 1999–2011年增值税、营业税非对称反应模型估计结果

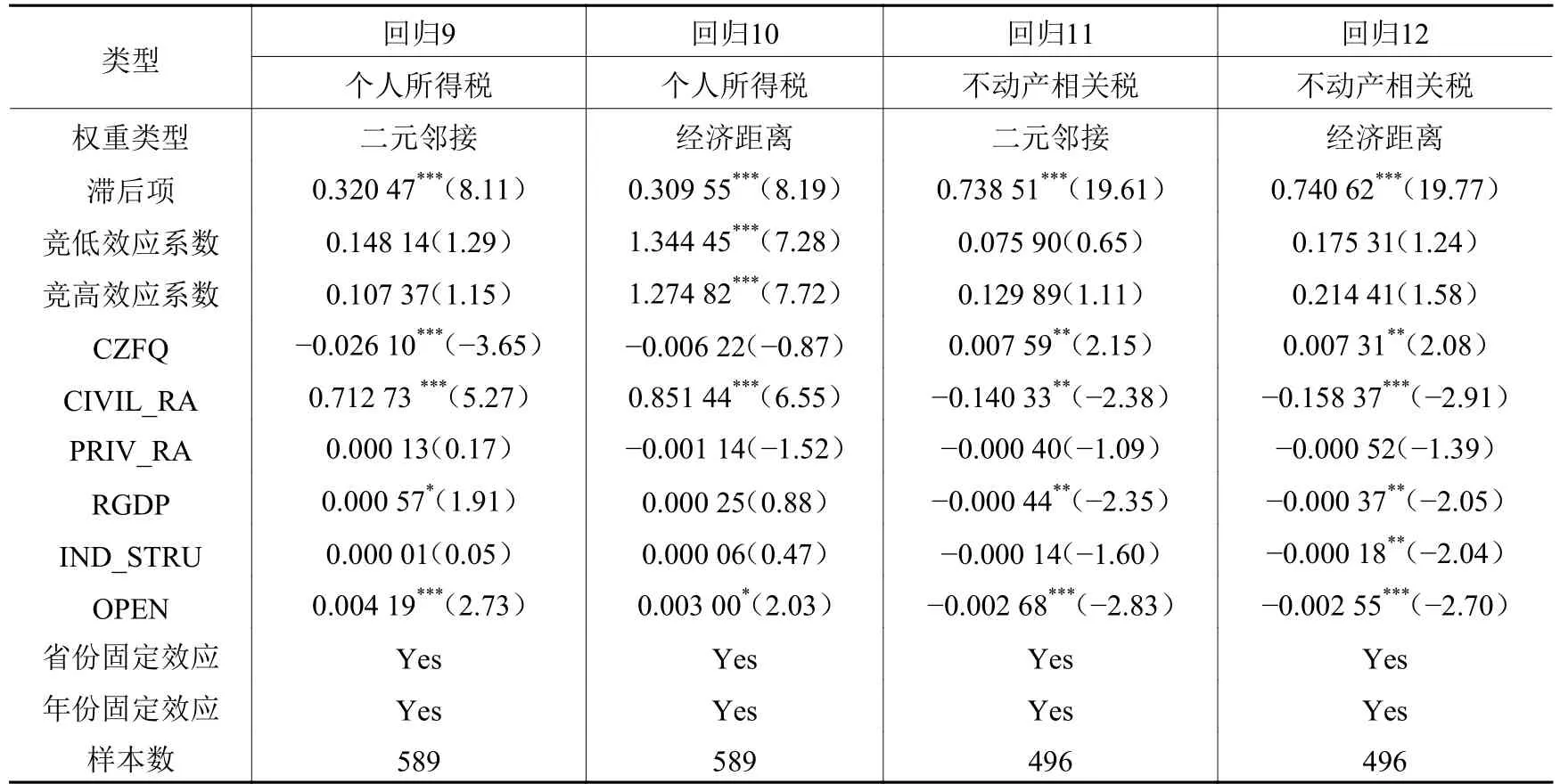

表4为1999−2017年个人所得税、2002−2017年不动产相关税的非对称反应模型估计结果。从表4可知,作为税基具有一定流动性的税种,个人所得税在经济距离矩阵下的竞低效应系数与竞高效应系数均高度显著,分别为1.344 45、1.274 82。这说明由地方政府征管的个人所得税体现为“竞低”效应与“竞高”效应并存,且以“竞低”效应为主,但“竞低”与“竞高”效应的差距非常小,这一结果与营业税十分相似。从地方政府的晋升动机来看,营业税与个人所得税的税基都是流动性税基,这两个税种的税负具有一定的可操纵性,可以通过征管效率这一工具进行税收竞争。当地方政府更看重提高经济绩效时,会降低营业税和个人所得税征管效率,此时出现“竞低”效应;当地方政府更看重提高财政绩效或财政收入以防止出现缺口时会提高征管效率,此时出现“竞高”效应。个人所得税的竞高与竞低系数均在经济距离矩阵下显著,而在二元邻接矩阵下不显著,也体现了地方政府通过操纵实际税率争夺流动性经济资源的行为。反观回归11和回归12的结果,我们可以发现与不动产相关税种的竞低效应系数与竞高效应系数均不显著,也就是说这些与不动产相关的税种不存在显著的税收竞争行为。这也很好地印证了我们之前的观点,虽然这些税种由地税局征收,但由于税基非常稳定,地方几乎没有操纵的空间,因此这部分税收收入是非常稳定的。

由此我们可以完善地方政府在其征收的税种间的策略选择,地方政府在其征收的税种间根据税种的税基流动性差别对不同税种进行不同的策略选择,地方征管的企业所得税、营业税和个人所得税部分具有流动税基的特征,都存在一定的税收竞争行为,而不动产相关税的税基稳定,从资源争夺视角来看地方政府主观上没有“竞低”或“竞高”的动机。对税基稳定的不动产相关税种,地方政府则不存在自主操纵的空间。由此可见,地方政府实行税收竞争的对象是具有流动性税基的税种,尤其是可以争取流动性经济资源的企业所得税,最终目的依然是为了更好地提高经济绩效指标,并兼顾完成财政绩效考核指标,以实现政治晋升。

表4 1999–2017年个人所得税、2002–2017年不动产相关税非对称反应模型估计结果

四、结论与政策建议

本文基于中国省级面板数据,考察了国税局组织征收的企业所得税部分、地税局组织征收的企业所得税部分、增值税、营业税、个人所得税、不动产相关税的地方间税收竞争行为,并在企业所得税部分加入2002年和2009年两个政策变量,进一步检验了纵向竞争对横向竞争的影响。本文结论如下:

第一,国地税由于征税动机不同,体现在地方政府税收竞争形式上也有所不同。国税局组织征收的企业所得税部分无论在二元邻接矩阵还是经济距离矩阵下都表现为“竞高”效应,而地税局组织征收部分在经济距离矩阵下表现出显著的“竞低”效应。国税局出于完成中央税收计划的动机,征管较严密,因此体现为地区间的“逐顶竞争”;由于企业所得税是中央与地方共享税,地方分成比例较低,企业所得税税基流动性较大,是地方吸引流动性税基的理想税种,因此地税局征收的企业所得税体现出显著的“竞低”效应。地税局征收的税基流动性相对较差的个人所得税与营业税均体现出显著的“竞低”与“竞高”效应,营业税以“竞高”效应为主,个人所得税以“竞低”效应为主。而税基稳定的不动产相关税种则不存在显著的税收竞争行为。而且地方征管权下的税种在经济距离矩阵下税收竞争行为更显著,更加说明地方间税收竞争是地方政府出于政治晋升的动机争夺流动性经济资源的行为。

第二,税收征管权的集中能够保障税收收入不会轻易地被地方操纵,造成税收损失。增值税在二元邻接和经济距离矩阵下不存在“竞低”或“竞高”的税收竞争行为,一是由于增值税为信息化管理,监管严密,操作透明;二是增值税属于中央税,由国税局征管,严格依照中央的政策规定征收,不会出现随意操纵的现象。由于营业税是地方税,地方政府可以通过提高或降低征管效率,达到通过筹集税收收入或牺牲税收收入吸引资本的目的,在不同的经济规模、经济形势下,地方政府会做出不同策略性选择,体现为“竞高”和“竞低”效应同时存在。这也从侧面证实,“营改增”将易受地方政府操控的营业税改为不存在税收竞争行为的增值税,在保证足额、合理税收收入的同时,也能更好地响应中央“减税降费”的目标要求。

第三,纵向竞争的加深会抑制地方间的横向竞争。我们使用2002年和2009年两次企业所得税征管权的变动来观察对中央和地方“竞高”与“竞低”效应的影响发现,2002年企业所得税征管权大范围归拢中央,大大减轻了地方间企业所得税的“竞低”效应,地方政府丧失了征管效率这一策略性工具,将争夺流动性经济资源的压力转移到国税局,由于本地上任的国税局官员容易参与地方政府与企业的“政企合谋”(范子英和田彬彬,2016),因此导致国税局在企业所得税竞争中会增加“竞低”效应。2009年企业所得税的征管权又放松到地方一部分,地方重新拥有了一部分可以操控实际税率的税基,此时国税局的压力减缓,“竞低”效应随之减轻。

根据本文得出的结论,再结合当前我国经济与税收收入增速放缓的现实,本文给出以下政策建议:其一,地方间过度的税收竞争往往不利于经济的长期健康稳定发展,尤其是在税收收入中低速增长时期。参考增值税的做法,税收管理上应该逐步提高所有税种的信息化管理水平,使税收征管更加透明有序。其二,十三届全国人大一次会议提出将国家和地方税务局机构合并,实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导体制。这意味着由“分税制”下的两个征管机构合并为由一个机构征收全部税收。这一改革能够保障税收的足额收入,促进中央对地方的宏观调控。国地税合并为中央监管地方税收情况开了一个好头,此举不但提高了征管效率,而且更加保障了税收收入的稳定增长。而当前国地税合并后仍有部分经费由地方筹措,这一机制不仅不符合国际经验,反而可能会为地方政府未来干预税务部门的征管活动提供了可能的机会,从而保留了地方进行税收竞争的空间。因此,国地税合并后须解决地方筹措部分经费的问题,由中央负担税务部门的全部经费,或者通过测算地方负担经费占税务部门征收税款的比例,将该比例增加中央税收分成比例后由中央负担其全部经费,从而抑制地方政府通过经费问题向税务部门施压,避免因此出现无序竞争。同时,进一步加强原国地税人员的融合,进一步提高征管集权水平,抑制地方间过度的税收竞争行为。其三,国地税合并后,税务局由国家税务总局和省人民政府双重领导。税务局官员处在地方政府辖区内,在本地工作过较长时间的税务局官员很容易受到地方政府意愿的影响,因此应实行税务局局长各地区轮流交换的制度,以减轻地方政府对税务局征管行为的干涉。