儒家传统与员工雇佣保障:文化的力量

淦未宇 ,徐细雄 ,刘 曼

(1.西南政法大学 商学院,重庆 401120;2.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

一、引言

随着深化改革和现代企业制度的建立,我国市场化劳动关系已基本形成(常凯,2013)。尽管如此,当前我国正处在社会经济转型期,也是各种劳资冲突和深层次矛盾的高发阶段,劳动关系和员工权益保护问题日益凸显。根据人力资源和社会保障部的统计,2017年全国各地劳动争议仲裁机构受理劳动争议案件为78.5万件。最高人民法院的统计数据也披露,2014年1月至2016年12月,全国各级法院共审结劳动争议案件62.2万件。由劳资矛盾引发的争议纠纷日趋攀升已是不容回避的事实。这些不仅制约了企业人力资源效能的释放,也对新时代社会主义和谐劳动关系形成严重挑战。因此,劳动权益保护成为当前劳动关系领域值得研究的重要课题。

劳动权益保护对激发个体工作热情(Whitener,2001)、增强员工组织承诺(Zhou和George,2003)、促进知识共享与企业创新(Tong等,2018),甚至是缓解劳资冲突、维系社会稳定等都具有重要的积极作用,因而受到企业人力资源管理和政府监管部门的共同关注。针对当前我国劳动关系情势变化,国家在法律和政策层面也做出了诸多回应,先后出台了《工会法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》等一系列法律法规,为加强员工权益保护、改善雇佣关系质量提供基本的法律与制度保障。相应地,现有研究文献也大多侧重揭示政府监管(Ahsan和Pagés,2009;Chaurey,2015)、劳动合同法实施(Gao等,2017)、企业工会(Lu等,2010;Yao和Zhong,2013;魏下海等,2013a)和党组织治理(Dong等,2016)等制度力量在增强员工权益保护中的积极作用,产生了许多有价值的成果。但遗憾的是,迄今鲜有研究考察传统文化及其隐性价值规范可能对企业雇佣策略和员工权益保护产生的影响。

理解中国转型情境下的种种社会和经济问题,若仅局限于近代以来所接纳、吸收和改良的各种正式制度,而忽略数千年历史传承中缓慢形成且影响深远的非正式制度,应该是不够的(Allen等,2005;陈冬华等,2013)。尤其是不同于西方发达国家,在当前我国“弱制度”情境下,劳动市场面临的政府监管和法律执行效率较低,企业工会职能定位也面临诸多困难甚至冲突(Chen,2003;刘泰洪,2011)。因此,员工权益保护受到的制度性约束比较脆弱。当正式制度及准则无法有效运作时,有必要关注文化、习俗等非正式制度的治理价值(North,1990)。近年来,非正式制度影响企业微观行为的研究取得了大量成果,有研究表明儒家文化对企业创新具有明显的“促进作用”(徐细雄和李万利,2019),黄送钦(2017)的研究也认为外部制度环境可以缓解企业捐赠行为中的代理问题。由此可见,在中国转型当下正式制度日臻完善的同时,从非正式制度视角出发探寻劳动市场的道德和伦理基础,同样极具现实意义(韦森,2002)。

对中国社会而言,儒家传统是影响最为深远的非正式制度因素。它是中国哲学思想和价值观中最持久、最重要的力量,也是个体和组织普遍尊崇的道德规范与行动指南(Ip,2009)。Fu和Tsui指出,中国企业家的价值观中普遍渗透着儒家思想,并在经营决策中得到具体反映(Fu和Tsui,2003)。基于此,本文试图从非正式制度视角考察儒家文化及其隐性价值规范对现代企业雇佣策略和员工权益保障的影响效应。本文综合采用历史典籍资料和2012年第十次全国私营企业状况抽样调查数据,实证发现,儒家文化中蕴含的“君子以义为利”“博施于民而能济众”等人本思想显著影响了企业雇佣策略,提升了员工权益保障质量。

本文的主要贡献在于:(1)已有文献大多聚焦于政府规制、劳动合同法、工会组织等正式制度力量对雇佣保障和劳资关系的影响(Gao等,2017;Lu等,2010;Yao和Zhong,2013;魏下海等,2015),但鲜有文献从非正式制度视角考察文化因素可能对企业雇佣策略和员工权益保护产生的作用。本文揭示了儒家文化及其隐性价值规范在改善员工雇佣保障中的独特作用和机理,加深了对新兴市场国家劳动权益保护决定因素的理解,也丰富了“文化与企业决策”领域研究文献(Hilary和Hui,2009;Li等,2013)。(2)本文将实证科学方法与儒家思想有机结合,通过古代书院地区分布密度定量测度儒家文化强度,并检验了儒家人本思想在增强员工权益保护中的积极作用。这不仅拓展了儒家伦理价值的研究范式,也从微观企业层面深化了对儒家文化经济后果的理论认知,因而也对儒学研究具有一定贡献。(3)从实践层面来看,加强员工权益保护、构建和谐劳动关系是实现包容式增长和高质量发展的根本要求。习近平总书记多次强调“要坚持文化自信”,多从中华优秀传统文化中寻求解决现实难题的办法。本文揭示了儒家文化促进员工权益保护的理论逻辑和经验证据,这不仅能够纠正部分学者对儒家文化价值的消极认知偏见,也为弘扬和发挥中华优秀传统文化在推进和谐劳资关系中的积极作用提供了必要的理论依据和政策借鉴。

二、理论分析与研究假设

(一)员工权益保护的影响因素

劳动权益是指处于社会劳动关系中的劳动者在企业内部履行劳动义务的同时所享有的基本权益(常凯,1995)。根据劳动权利主体的层次不同,劳动权利可以划分为个体劳动权利和集体劳动权利,前者主要包括劳动合同、工资福利、工作条件以及养老、医疗保险等方面的权益;后者则由劳动者集体组织−工会行使,主要包括劳动团结权、集体谈判权和集体行动权。劳动权益是劳动关系三方(劳工、资本和政府)力量平衡的结果。因此,人力资本、企业管理和政府干预是影响劳动权益的三大关键因素(刘林平和郭志坚,2004;万向东等,2006)。

员工权益保护是实现雇佣稳定与和谐劳资关系的微观基础,因而一直都受到学术界的高度关注。归纳起来,已有研究主要围绕政府劳动市场监管、劳动合同法实施和工会组织等显性制度力量在加强员工权益保护中的作用来展开研究。Almeida和Carneiro(2012)发现,劳动管制导致的工资刚性使得低工资的正规部门也对非正式员工具有很强的吸引力,促使他们进入正规部门。因此,本质上员工的低工资是为获得政府劳动监管的强制性保护买单。严格的劳动管制导致企业解雇员工变得更加困难或成本更高,这进一步对企业雇佣政策产生影响。比如,Chaurey(2015)利用印度企业数据实证发现,当企业面临严格的劳动管制时,会选择雇佣更多的合同工(临时工)作为应对暂时性需求冲击的反应。

作为劳资关系中相对弱势的一方,劳动合同是员工寻求自我权益保护的重要手段。Gao等(2017)采用中国家庭收入项目(CHIP)纵向调查数据和DID方法检验了2008年新《劳动合同法》的实施对农民工社会保障参与的影响效应。他们发现,劳动合同状况与农民工五种社会保障(养老、工伤、失业、医疗保险和住房公积金)参与情况都紧密相关,也即签订长期劳动合同有助于促进农民工社会保障参与的积极性。Li和Freeman(2014)利用法律颁布前后珠三角地区农民工调查数据发现,新《劳动合同法》的实施显著增加了农民工签订书面劳动合同的比例,提升了农民工社会保障的覆盖面,也降低了企业拖欠工资的可能性。然而,善意的劳动保护立法也可能产生不良后果。比如,Yan(2015)指出,相对于国有企业,私营企业在整体上受到新《劳动合同法》的负面冲击更大。它导致低工资企业的雇佣数量下降、工资水平上升,甚至引发企业倒闭和下岗潮的出现。

工会是实现劳资关系处理制度化的组织前提,也是维护员工权益的另一个主要途径。制度主义学派认为,作为维护工人权益的重要组织,工会的形成是劳工阶层应对劳动力市场不公平的反应。工会以社会制度的形式嵌入劳动力市场,并将其整合在社会的道德经济中。Yao和Zhong(2013)基于国内12个城市1 268家企业的调查数据研究表明,工会组织与员工小时工资和养老金覆盖率显著正相关,与月工作时间显著负相关,且有利于推进员工个体与集体合同的签订。魏下海等(2015)指出,工会组织有利于改善企业雇佣期限结构,即增加长期雇佣占比,减少短期雇佣和临时雇佣占比。他们还强调,工会主要通过两条途径发挥作用:一是通过集体发声直接影响企业雇佣,二是通过与基层党组织的协同引发党政关注迂回影响企业雇佣。

(二)儒家传统文化

儒家学说最早由春秋末期著名思想家孔子(公元前551—前479年)在总结和概括夏、商、周三代“敬德保民”等思想基础上创建,后经由战国时期孟子和荀子等人继承和发展,逐渐形成的完整思想体系。它是以重视人的生存价值意义,强调人与人之间的友爱、合作,用“仁”为核心建立起的一种教育、文化和学术思想派别。儒家思想历经两千多年的历史洗礼,始终保持旺盛的生命力,且一直占据社会思想的主导地位。长久以来,儒家思想在中国社会都有其深厚的土壤,成为百姓“日用而不知”的纲常伦理。

儒家思想不仅对中国封建统治者的社会治理产生了极大影响,也对中国和东亚社会的政治、经济产生了深远的影响。1979年Kahn(1979)提出了“后儒家假说”,指出儒家意识形态是推动东亚四小龙经济腾飞的主要原因。随后,中外学者就儒家思想及其对组织管理的影响展开了深入研究。杜维明(2013)认为,儒家传统文化对东亚国家的现代化进程具有非常重要的影响,是公司创造财富的重要精神力量。Pan和Sun(2018)从自我规制角度考察了儒家中庸思想对员工适应性绩效的影响机制。他们利用中国企业问卷调查数据实证发现,中庸思想对员工认知适应性和情绪控制都具有直接影响,并通过它们间接影响适应性绩效。Kang等(2017)发现儒家文化中的四个维度特征(仁、义、忠、关系)对员工情绪动机和规范动机产生积极作用,进而影响了员工的加班行为。

新制度经济学分析范式中,文化这类非正式制度处于第一层次,它对个体和企业行为具有重要约束,且对第二层次的正式制度产生作用(Williamson,2000)。近年来许多学者尝试从非正式制度视角考察文化因素在微观企业层面的作用效果(Zingales,2015),儒家文化的经济后果得到了诸多关注。但是目前已有儒家伦理价值研究主要基于哲学和社会学层面展开,且大多是采用规范分析范式。杜维明(2013)提出,儒学发展的重要瓶颈是“面对科学主义的挑战,暴露出很多缺陷”。在企业管理的科学研究中,已有文献主要聚焦儒家思想对员工个体行为特征(Pan和Sun,2018;Kang等,2017)以及企业财务绩效(Du,2015,2016;古志辉,2015;程博等,2016;金智等,2017)的影响,对儒家文化及其价值规范在现代企业人力资源管理中可能存在的作用关注明显不足。

(三)儒家传统与员工雇佣保障:研究假设

在全球化和新经济浪潮中,了解文化多样性及其对管理实践的影响至关重要。Hofstede(1980)将文化定义为“使思维、情感和行为方式区别于其他群体的集体心智模式”。North(1990)则将文化界定为“通过教育或模仿方式将知识、价值观或其他影响行为的因素在代际之间进行的传承”。不管秉承何种定义,其共识在于“文化包含一套持久的信念或价值观,它影响着个体的感知、偏好、决策和行为”。作为传承了几千年的主流思想,儒家文化在很大程度上塑造了中国人尊崇的道德和伦理准则(Yan和Sorenson,2006),并为个体和组织提供行动指南与道德框架(Ackerman等,2009)。Fu和Tsui(2003)指出,中国企业家的价值观中普遍渗透着儒家思想,并在经营决策中得到具体反映。淦未宇和徐细雄(2018)认为,频繁出现的“用工荒”给城市劳动力供给和正常的企业用工秩序带来诸多障碍,雇佣关系管理变得日益重要。结合到企业雇佣策略和员工权益保障,儒家传统及其价值规范的影响可能体现在以下几方面:

首先,儒家学说中“仁”为伦理道德之首,是儒家价值规范的最高原则。孔子认为,“仁”即是“爱人”,指人与人之间的一种亲善关系。《论语·雍也》对“仁”的描述是“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲,勿施于人”。儒家“仁政”思想与社会交换理论中的互惠观点是一致的。孔子说“能行五者(恭、宽、信、敏、惠)于天下,为仁矣”,强调“为政以德”。这些思想引导现代企业要秉承“人本管理”理念,在人力资源管理实践中给予员工更多的人文关爱和权益保障支持,激励他们全身心投入工作。反之,若企业缺乏“仁”,肆意侵害员工基本权益,和谐雇佣关系和员工忠诚度必将受到破坏。

其次,儒家倡导“义”,其核心含义是所有人应该是正义的、忠实的,能够履行道德义务。这意味着,无论是人与人、人与组织,抑或组织与组织之间的交往都应该呈现互惠和利他主义特征。只有充分考虑他人利益得失,才能使交互关系保持和谐稳定。《荀子•荣辱》“先义而后利者荣,先利而后义者辱”清晰表达了儒家对“义、利、荣、辱”的看法和选择。儒家“义”的法则强调要能够主动限制自我利益,注重彼此交往中的互利性(Sun等,2016)。这为儒家传统在商业活动中规范个人和组织行为提供了基本框架,即企业经营者在获取经济利益时要以平衡正义和利益为前提。这种价值规范对雇佣关系治理的启示在于,企业在引导雇员做出奉献和价值创造时,也要主动站在雇员角度考虑问题,以实现二者之间的利益平衡,加强对员工权益的保护,真正做到“先义后利”。

再次,儒家讲究“礼”,即强调伦理准则和社会规范的治理价值。孔子曰:“克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉”,主张万事必须合乎礼法,否则就是“不仁”。儒家“礼治”文化包含了对伦理、社会规范、价值观、礼仪、国家制度规则等的一般看法(Ames和Rosemont,1998)。Sun等(2016)认为,在商业活动中,“礼”描述了一种规则和律例,可用于抑制由于利益驱动可能导致的有害行为。在儒家看来,坚守“礼治”的个人或组织都应该尊重社会秩序和法律规范,有健全的内部管理制度和责任心。这种伦理思想必然对现代企业雇佣关系产生深远影响,既鼓励员工提供更多的角色外行动,也要求企业遵从“礼尚往来”法则赋予雇员更多的利益回馈;同时,倡导企业要遵守劳动法规,切实维护员工的合法权益。

最后,儒家秉承“信”,即“诚实守信”。孔子曰“敬事而信,节用而爱人”“人而无信,不知其可也”;子夏也强调“事君,能致其身;与朋友交,言而有信”。儒家文化认为,信是人与人之间建立友善关系的基本原则,只有言而有信的人才符合“义”“礼”的要求。员工权益受损本质上是企业的失信行为,即并不兑现事前对员工的薪酬福利承诺。然而,儒家一直倡导“诚者,天之道也;诚之者,人之道也”,要求企业“言行一致”“言必信,行必果”。由此可见,儒家“诚信”思想也有助于规范企业雇佣行为,为劳动合约的履行和员工权益的保护提供了一种隐性约束。

上述分析综合表明,儒家文化蕴含的“君子以义为利”“博施于民而能济众”等人本思想可能对企业雇佣策略选择产生深远影响,其倡导的“仁、义、礼、信”价值规范均有利于改善员工雇佣保障质量。具体表现在儒家文化中的诚信观所建构的契约精神会提升企业在劳动合同签订、员工保险购买中的表现。儒家文化中的“格物致知”“博学笃志”“学而不厌”等思想也能进一步促进企业通过员工培训来提高雇佣保障质量。儒家的“仁爱”内涵更加可能催生企业主动建立工会来保障员工权益。基于此,本文提出假设1:

假设1:其他条件不变时,企业所在地区的儒家文化强度越大,其员工雇佣保障质量越高。

新制度经济学家主张,制度是决定经济主体行为的基本因素。现实中的员工权益保护既受到儒家传统等非正式制度的隐性约束,也面临劳动市场法律监管等正式制度的显性约束。为了增强员工权益保护,我国先后出台了《工会法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》等法律法规。一系列相关研究也表明,法律法规和政府管制确实是规范劳动关系、维护员工权益的重要制度保障(Gao等,2017;Li和Freeman,2014)。法律法规作为一种保障员工权益的正式制度,规定了企业提供雇佣保障的最低标准,限制了企业可能产生的侵权行为。然而,作为激励雇员为企业效力的重要措施,雇佣保障水平的高低在企业发挥人力资源作用时具有显著差异。换句话说,如果不考虑司法制度的自由裁量空间,司法制度仅仅限定了企业提供雇佣保障的最低水平,企业在成本收益权衡中,会差异化雇佣保障力度。

各国之间的制度差异是巨大的,这是共识。即使一个国家内部,不同地区制度环境也差异明显。研究表明,即使一国内部保持相同体制背景,不同地区也可能因产权保护、市场监管、规制和法律实施、金融市场和劳动力市场运行以及腐败治理等差异而形成迥异的营商制度和政策“软环境”(魏下海等,2013b)。众所周知,由于国家发展战略原因,中国各地区间经济、社会发展存在巨大差异。这导致不同地区的法律环境和执行尺度不完全统一(樊纲等,2011)。徐子良(2010)则指出,受到地区差异和经济社会转型期事物变化快等因素影响,当前我国各领域立法都在确立基本法律制度和规范基础上,预留较多模糊地带和缺位空间并由执法者在具体执法过程中视情况而操作。Lan等(2015)还发现,受到经济发展、产业结构、市场导向和地理位置等差异的影响,2008年《劳动合同法》颁布后在我国不同地区的实施程度差异很大。

由于司法环境及执行差异,不同地区企业员工权益保护面临的司法约束各有不同。众多学者认为,非正式制度与正式制度之间存在相互替代的关系。尤其在正式制度尚不完善时,非正式制度对于促进经济活动、市场交易等具有至关重要的作用(Peng和Luo,2000)。当正式制度比较完善时,首先发挥作用的是正式制度,非正式制度发挥作用的空间有限,进而表现为正式制度越完善,非正式制度的作用越弱。需要强调的是,与法律制度对员工权益保护的强制性执行不同,儒家文化对员工权益保护的影响是通过其隐性价值规范引导企业做出主动选择。因此,当企业所在地区的司法环境较差,员工权益保护受到的法律约束较弱时,他们可能更加依赖儒家文化等非正式制度的治理价值。此外,从司法文明协同创新中心的调查结果来看①司法文明协同创新中心提出的司法文明指数包括司法权力、当事人权力、民事司法程序、刑事司法程序、行政司法程序、证据制度、司法腐败遏制、法律职业化、司法公开、司法文化共10项一级指标,各省市在各个指标维度上的得分差异明显。,连续五年覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的调查结果表明,各地司法文明建设存在明显差异,为儒家文化这类非正式制度发挥治理作用预留了一定的空间。相关研究也表明,作为一种替代机制,非正式制度在法制建设并不完善的新兴市场中可能发挥更重要的作用(Allen等,2005)。由此可见,儒家传统和司法保护两种不同力量可能在加强员工权益保护过程中存在一定的替代功能。基于此,本文提出假设2:

假设2:儒家文化改善员工雇佣保障的积极作用在“弱司法保护”地区表现得尤为突出。

三、数据与模型

(一)样本选择与数据来源

本文数据来源于中国私营企业研究课题组2012年3月开展的第十次全国私营企业状况抽样调查,之所以选择该数据一方面是因为数据的可得性,另一方面该调查数据中较好地披露了企业雇佣保障情况,包括员工签订劳动合同、企业购买员工保险、企业提供员工培训和成立工会等。该调查由中共中央统战部、中华全国工商业联合会、国家工商行政管理总局、中国私(民)营经济研究会联合展开。2011年底之前在工商局登记注册的私营企业都被纳入调查对象总体(967.7万户),按照万分之五比例进行抽样,最终参与抽样调查的私营企业共计5 073家。尽管该数据的调查时间是2012年,但是儒家文化的影响会经过一个较长时间的积淀,相较于上千年儒家思想的潜移默化,其对2012年和2019年企业的雇佣保障选择不会存在根本上的差异。此外,调查样本覆盖全国31个省份的不同行业、不同规模的企业,也使得样本具有较强的代表性。根据本文研究需要,我们对初始样本还进行了如下处理:(1)剔除主要从事金融和保险行业的公司;(2)剔除部分观测变量存在数据缺失的样本;(3)剔除资产负债率大于1的公司,最终获得3 538个有效观测样本。“儒家文化”数据根据我国清代书院分布情况手工整理获得。“司法保护”采用《中国司法文明指数报告(2016)》中各地区司法文明评价得分反映。

(二)模型设计

为了检验儒家文化对员工雇佣保障的影响效应,本文构建的模型如下:

模型(1)中因变量为员工雇佣保障水平(Employment)。雇佣保障是企业提供给员工的一项重要承诺,雇佣保障水平的高低会显著影响雇员的工作满意度(Wilczyńska等,2016)、雇员对组织的信任(Ashford等,1989)以及对工作的投入(Stander和Rothmann,2010)。从雇员的基本保障、职业成长性和组织依赖几方面出发,本文通过以下四个观测指标测度企业的雇佣保障水平。

(1)劳动合同(contract)。劳动合同是强化员工权益保障的微观法律基础。为了保障员工合法权益,近年来各国政府都加强了对劳动保护的立法和执法监督。然而,现实中仍有部分企业出于规避法律约束或降低用工成本的考虑而不与员工签订劳动合同。Wilczyńska等(2016)研究表明由签订个人劳动合同衡量的就业稳定性会直接影响雇员感知的雇佣保障。因此,本文将劳动合同签约情况作为反映员工雇佣保障水平的一个观测指标。企业与员工签订正式劳动合同的比例越高,意味着员工雇佣保障质量越好。

(2)工会组织(union)。工会是实现劳资关系处理制度化的组织前提,也是维护劳动者权益的主要途径。中国工会是国家权力机构在基层的延伸,体现国家管理干预劳资关系的意志和方式。因此,工会在和谐劳动关系建设和员工权益保护中发挥了重要的积极作用。实证研究也表明,工会确实有利于提高我国企业雇员的工资和福利水平、保障合同签订率(Lu等,2010;Yao和Zhong,2013;魏下海等,2015)。尽管如此,工会组织的设立和功能发挥仍在很大程度上依赖于私营企业家的支持。特别是由于我国民营企业的劳动者保护相对薄弱,工会化程度依然较低(Ge,2007)。因此,本文将企业是否设立工会视为反映员工雇佣保障质量的另一个观测指标。

(3)社会保险(insurance)。社会保险是员工福利的重要组成部分(Dong等,2016)。根据我国《社会保险法》《劳动合同法》《公积金条例》相关规定,用人单位应该为员工提供一系列保障性待遇,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。因此,本文将企业是否为员工购买社会保险视为反映雇佣保障质量的第三个观测指标。

(4)培训投资(train)。企业培训是员工获得岗位胜任能力、保持可持续发展的重要途径。伴随着经济全球化和知识经济的繁荣,组织结构的灵活性和柔性化趋势增强,导致雇佣关系稳定性受到极大挑战。培训投资是员工自我成长和职业生涯拓展的必要条件,也是员工雇佣保障质量的重要体现。Kohlrausch和Rasner(2014)也认为,企业培训会对雇员的主观雇佣保障具有长期积极影响。因此,本文将参加了企业培训的员工比例视为第四个观测指标。

模型(1)中的自变量为儒家文化强度(confucian)。直接度量意识形态对企业管理行为的影响必然会遇到一些难以克服的困难,度量方法也备受争议。这也是针对儒家文化与企业行为之间关系的实证研究并不多见的原因之一。近年来,一些学者尝试运用历史信息和区域模型来考察文化因素在公司决策中的作用。比如,Hilary和Hui(2009)采用美国上市公司所在地区宗教活动场所数量度量宗教文化强度,并检验了宗教文化对企业财务决策的影响效应。与之类似,Kung和Ma(2014)使用地区孔庙数量作为儒家文化强度的代理变量。借鉴这些文献,本文将企业所在地区(省/直辖市/自治区)的儒家书院数量作为“儒家文化强度”测度指标。选择儒家书院分布作为儒家文化强度的代理变量还有以下几个理由:首先,道格拉斯·诺思(2002)将制度理论概括为产权理论、国家理论和意识形态理论,并认为教育的作用是“反复灌输一套价值观念”。因此,选择儒家学校作为儒家文化代理变量与制度经济学的基本理论一致。其次,已有学者注意到我国儒家教育水平和教育质量存在明显的地域差异(Weber,1951)。根据地方志记载,我国不同地区的儒家书院分布数量确实差异明显,这有可能代表了不同地区儒家文化影响力的强弱。

参照以往相关研究文献,本文在模型(1)中对影响员工雇佣保障质量的其他因素进行控制,主要包括企业资产负债率(Lev)、企业规模(Size)、盈利能力(Profit)、行业类型(Industry)等。同时,本文也在模型(1)中引入企业所在地区的人均GDP和重点大学数量,以控制地区经济发展和教育水平对员工雇佣保障的影响。

为了检验司法保护对儒家文化与员工雇佣保障二者间关系的调节效应,本文进一步在模型(1)中引入“司法保护”变量(Law)及其与“儒家文化”的交互项,构建模型(2):

模型(2)中的调节变量为司法保护。本文采用《中国司法文明指数报告2016》披露的各地区司法文明指数代表“司法保护”程度①该报告由中国政法大学司法文明协同创新中心发布,通过10个一级指标测量全国31个省、直辖市、自治区的司法文明综合得分,得分越高表示该地区司法保护强度越好。

模型中主要变量内涵及测度方法如表1所示。

表1 变量定义

四、实证结果及讨论

(一)描述性统计

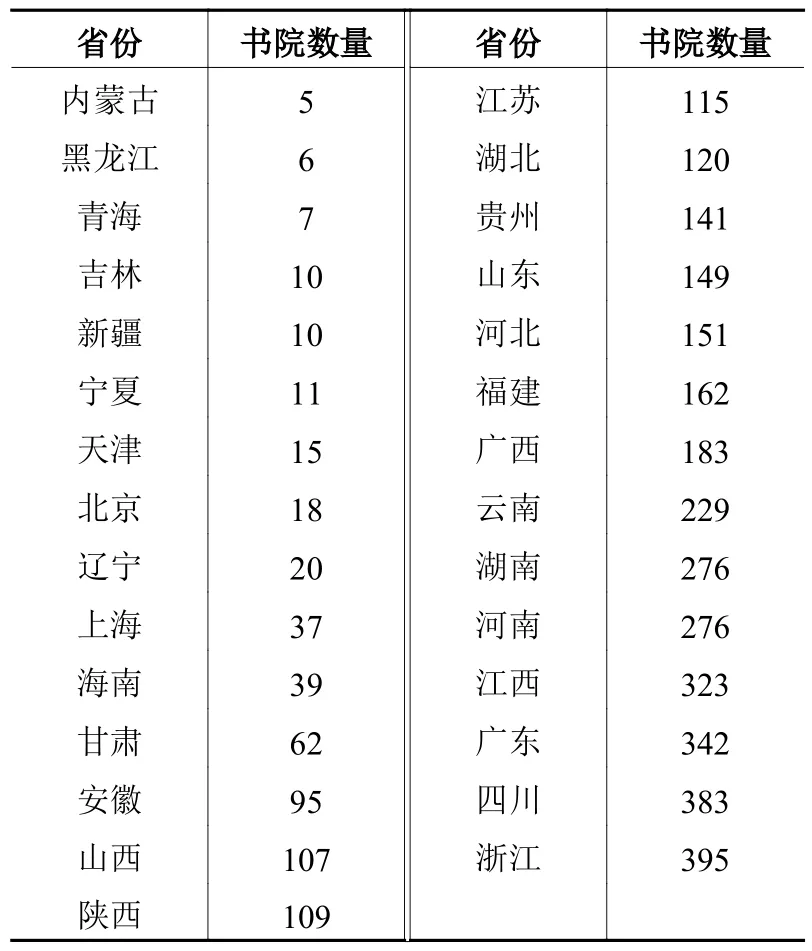

儒家文化最重要的特点是通过伦理教育指导人们的行为规范,最终形成“道德以同俗”的人文环境。在汉武帝“抑黜百家”之后,便命令“天下郡国皆立学校官”,学校教育逐步成为儒家思想传播的主要途径。到了唐朝,儒家学校主要包含三种类型:直属于中央政府的国子监、地方官员兴建的儒家学校及新兴书院。宋朝时期,儒家学校逐步分化为官方学校和半官方性质的书院。明朝时期王阳明“心学”兴起之后,书院逐渐取代官方学校成为儒家思想传播的重要场所。因此,本文通过历史典籍记载的儒家书院分布密度测度地区儒家文化强度。具体来讲,我们根据《中国地方志宗录》(朱士嘉,1958)和《中国书院辞典》(季啸风,1996)记载,手工整理出了从唐代至清代省级行政区域管辖范围内府、州和县境内的儒家书院的具体名称和地址,并根据现代行政区划整理出各省、直辖市、自治区的儒家书院数量。表2报告了清代书院的区域分布特征。可以发现,我国不同省份儒家书院分布数量(儒家文化强度)存在明显差异,这也为我们检验儒家文化对员工权益保障的影响提供了便利。

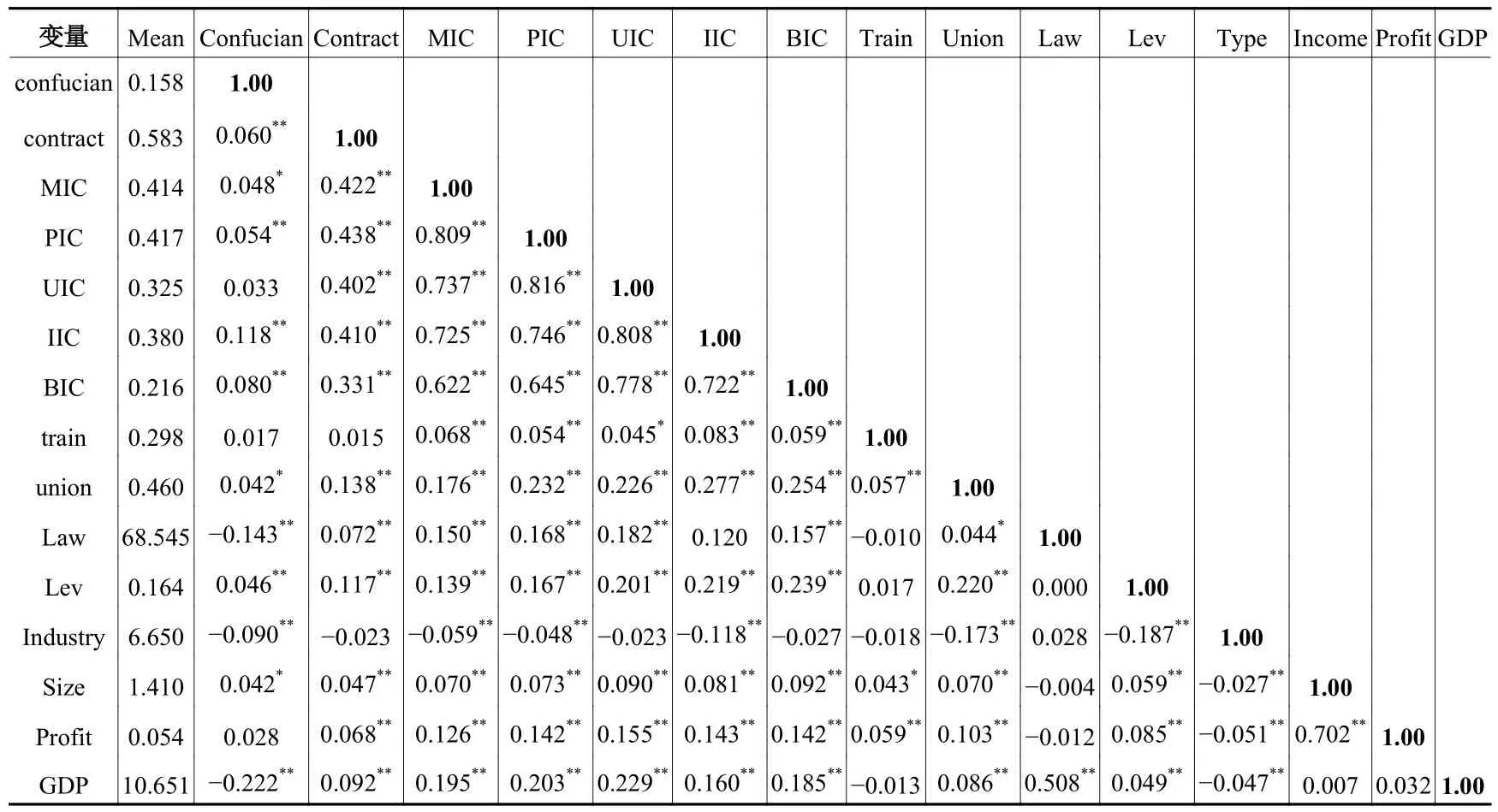

表3报告了模型主要变量的均值统计和相关分析结果。可以发现,劳动合同(contract)的变量均值为0.583。这意味着,样本公司所雇佣长期员工中仅有58.3%与企业签订了正式的劳动合同。由此可见,当前我国私营企业的劳动合同管理并不乐观,员工劳动合同签约率还有较大的改进空间。同时,医疗保险(MIC)、养老保险(PIC)、失业保险(UIC)、工伤保险(IIC)和生育保险(BIC)等变量均值分别为0.414、0.417、0.325、0.380和0.216。这意味着,样本公司为其所雇佣长期员工购买各类社会保险的比例均不足50%,社会保险在我国私营企业的覆盖面还存在明显不足。这一结果与Dong等(2016)的发现基本是一致的。此外,培训投资(train)的变量均值为0.298,也即仅有29.8%的员工参与了企业提供的各类培训。我们还发现,工会(union)的均值为0.460,即样本公司中只有46%的企业设立了工会组织。这表明,我国民营企业的工会组织设立尚不普及,员工权益难以得到集体维权保护;同时,也与魏下海等(2015)“52.5%的民营企业设立了工会组织”的发现基本接近。

表3还显示,地区儒家文化(confucian)与劳动合同(contract)的相关系数为0.060,显著性水平为95%。这意味着,儒家文化有利于增强企业与员工之间劳动合同的签约率。同时,地区儒家文化(confucian)与医疗保险(MIC)、养老保险(PIC)、工伤保险(IIC)、生育保险(BIC)等变量的相关系数分别为0.048、0.054、0.118和0.080,且显著性水平至少达到90%,即儒家文化也有利于提升员工医疗保险、养老保险、工伤保险和生育保险等社会保险的覆盖面。值得深思的是儒家文化与购买职工失业保险的相关系数为0.033,并不显著,这可能是和企业性质有关,私营企业员工的流动性较大,雇员稳定性比国有企业差,因此,无论儒家文化强度高还是强度低的地区,购买失业保险都是体制外员工的基本诉求,也是私营企业雇佣保障的基本配置,这可能是导致两者相关性上并不显著的原因。此外,地区儒家文化(confucian)与工会(union)也存在显著的正相关关系(系数为0.042,显著性水平为90%)。这表明儒家文化越发达的地区,民营企业的工会组织普及率越高。我们还发现,地区司法保护(Law)与上述员工权益保护的主要测度变量之间也存在显著的正相关关系。相关分析结果为研究假设提供了初步支持。

表2 清代书院分布表

表3 描述性统计与相关系数表

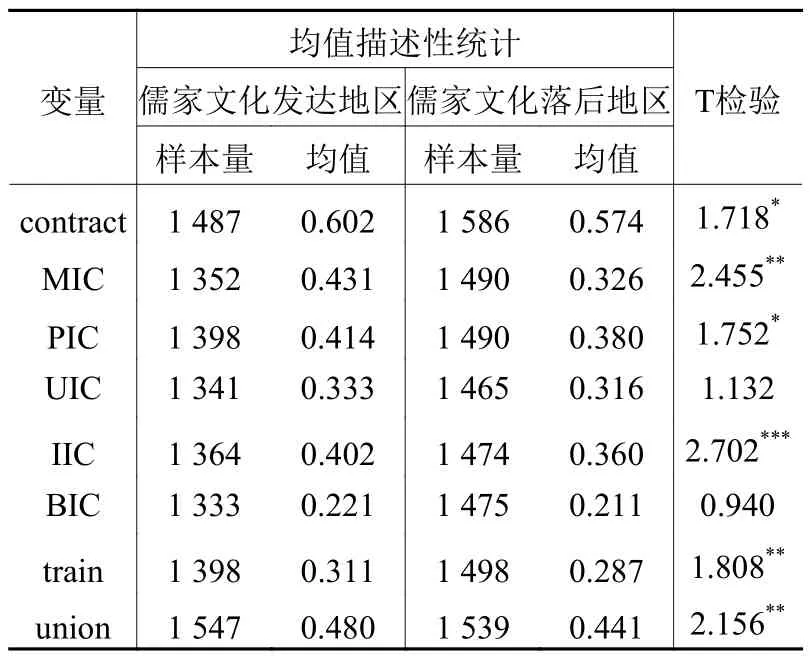

(二)单变量分析

为了检验儒家文化对员工雇佣保障的影响效应,我们根据“儒家文化”变量中的值将样本划分为两组:儒家文化发达地区VS儒家文化落后地区,并对员工权益保障的主要测度变量进行组间差异检验。由表4可以发现,相对于儒家文化落后组,儒家文化发达组的企业劳动合同签约比例显著更高;同时,医疗保险、养老保险、工伤保险购买比例和住房公积金缴纳比例也明显更高。我们还发现,与儒家文化落后地区企业相比较,儒家文化发达地区企业设立工会的比例明显更高,员工参与企业培训的比例也明显更高。此外,失业保险和生育保险的组间差异并不明显。单变量分析结果综合表明,儒家文化对大多数维度的员工权益保障指标都产生了显著的积极影响。这初步支持了本文的研究假设。

(三)回归结果及讨论

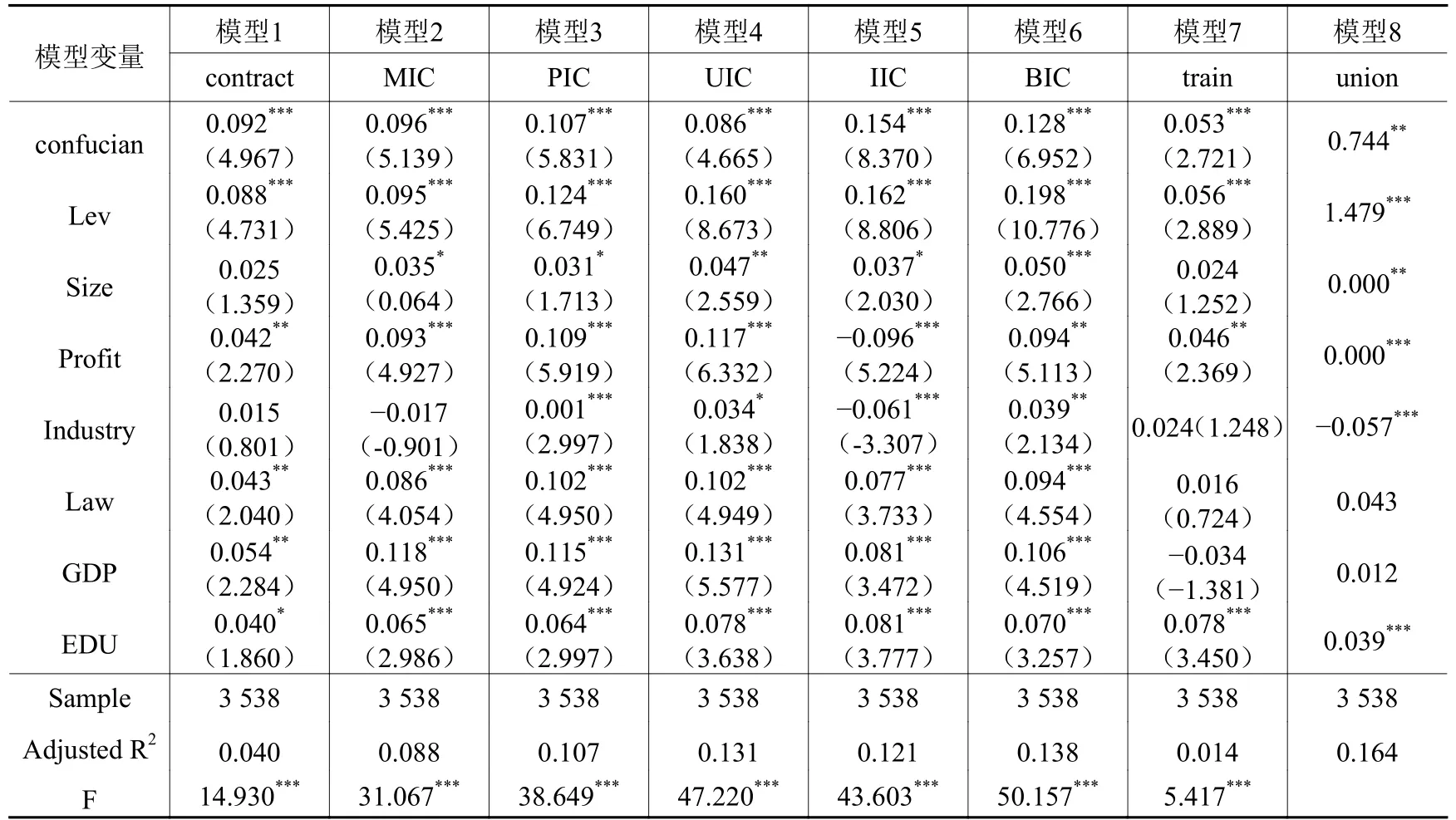

我们首先检验地区儒家文化强度对员工雇佣保障的影响效应。根据计量模型(1),回归分析结果如表5所示。可以发现,当因变量为劳动合同(contract)时,自变量儒家文化(confucian)的回归系数为0.092,且显著性水平达到1%。这表明,随着企业所在地区儒家文化强度的增加,企业与员工签订正式劳动合同的比例显著增加。同时,当模型因变量为社会保险,即医疗保险(MIC)、养老保险(PIC)、失业保险(UIC)、工伤保险(IIC)和生育保险(BIC)时,各模型中自变量儒家文化(confucian)的回归系数分别为0.096、0.107、0.086、0.154、和0.128,且显著性水平均为1%。由此可见,随着企业所在地区儒家文化强度的增加,企业为员工购买医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险的比例也显著增加。表5还显示,当模型因变量为培训投资(train)时,自变量儒家文化(confucian)的回归系数为0.053,显著性水平也为1%。这意味着,儒家文化也有利于激励企业为员工提供更多的培训投资。最后,当模型因变量为工会(union)时,自变量儒家文化(confucian)的回归系数为0.744,显著性水平为5%。这说明儒家文化也对推进所在地区民营企业的工会组织建设产生了积极作用,进一步为维护员工权益提供了更多集体保障。上述回归结果综合表明,儒家传统文化确实对现代企业雇佣策略产生影响并显著提升了员工权益保障质量,这为假设1提供了支持。

表4 单变量分析结果

表5 儒家文化对员工雇佣保障的影响效应

控制变量中,司法保护(Law)变量在大多数模型中的回归系数都显著为正。这表明,政府干预和司法保护依然是切实维护员工权益保障的一股重要力量。这也与Li和Freeman(2014)、Gao等(2017)的基本结论保持一致。我们还发现,企业盈利能力(Profit)在各模型中的回归系数都显著为正,也即企业盈利能力对改善员工雇佣保障质量具有显著的积极作用。这主要是因为,随着企业盈利能力的上升,企业对员工的各类社会保障投资和支出能力明显增强,因而权益保障质量能够得到明显提升。此外,企业规模(Size)在各模型中的回归系数也都显著为正。这表明,与小规模企业相比较,大规模企业中员工权益保障的质量明显更高。这与孙中伟和贺霞旭(2012)的研究结论保持一致。我们还发现,教育也是影响劳动权益的最重要变量之一。

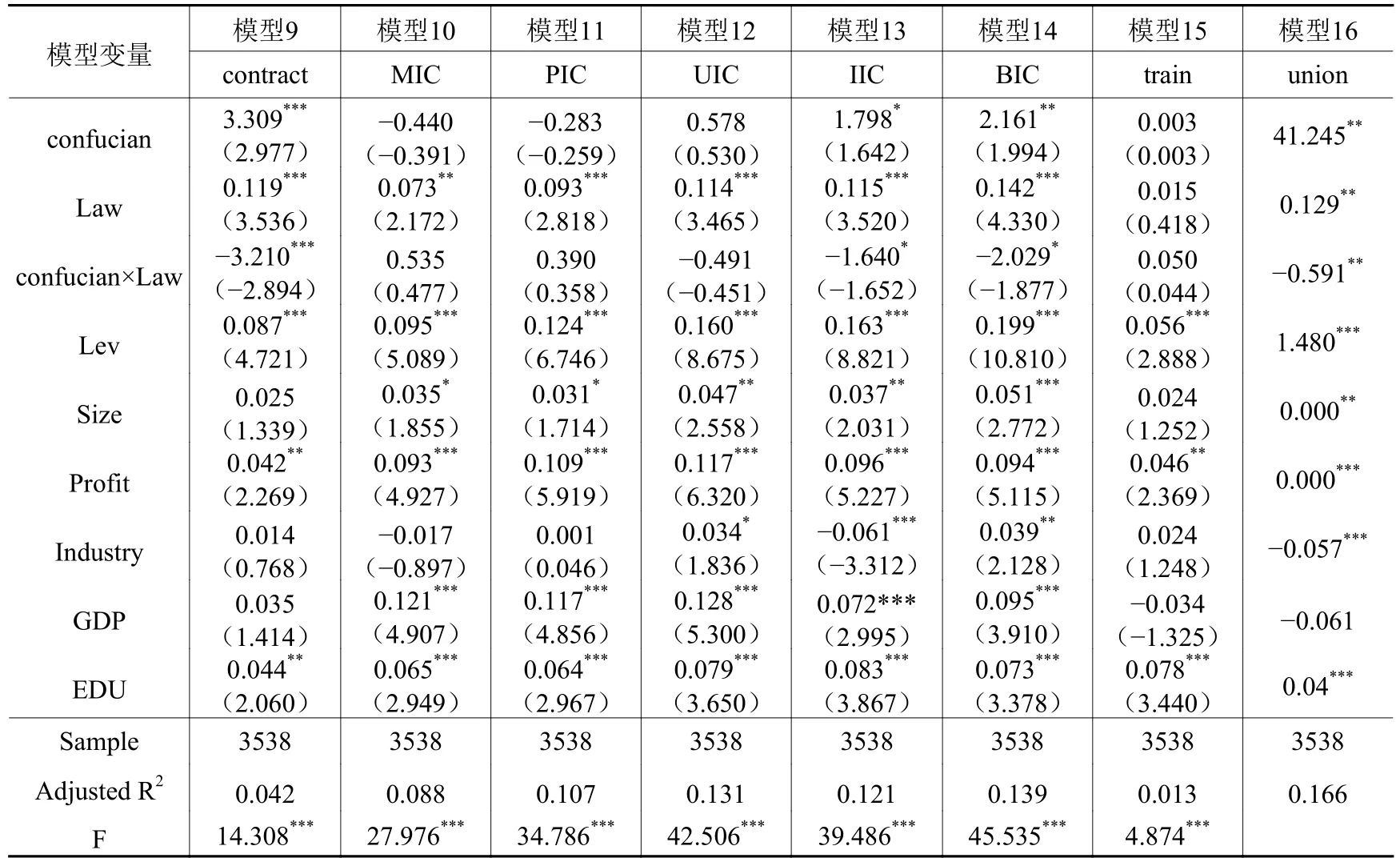

为了进一步考察儒家文化与司法保护两种不同力量对员工权益保护的交互影响效应,根据计量模型(2),我们进一步在模型中引入二者的交互项变量(confucian×Law),回归结果如表6所示。由第一列模型(9)可以发现,自变量confucian和Law的回归系数都显著为正,即儒家文化的隐性约束和法律监管的强制干预都有利于改善企业与员工之间的正式劳动合同签订,增强员工权益保护。同时,该模型中交互项变量confucian×Law的回归系数为-3.210,且在1%的水平上显著。这意味着司法保护削弱了儒家文化的积极作用,儒家文化促进劳动合同签约的治理价值在“弱司法保护”地区表现得更突出。当因变量替换为工伤保险(IIC)、生育保险(BIC)和是否建立工会(union)时结论基本类似,模型(13)、(14)和(16)中的交互项变量confucian×Law回归系数也都为负值,且显著性水平至少达到10%。遗憾的是,当因变量为医疗保险(MIC)、养老保险(PIC)、失业保险(UIC)和员工培训(train)时,各模型中交互项变量confucian×Law的回归系数并不显著,一方面可能是因为样本量较少的原因,另一方面可能是因为购买保险中的三险在既有司法制度力度下,已经对私营企业的雇佣保障政策产生了较强的约束,使得儒家文化的影响偏弱,导致调节效应并不显著。此外,因为员工培训在很多地区并不是强制的保障措施,因此,司法文明的调节效应也并不显著。但是,总体来讲,表6综合表明,儒家文化(非正式制度)和司法保护(正式制度)两种不同力量在加强员工权益保护方面确实呈现一定的替代性功能。这为假设2提供了部分支持性证据。

表6 儒家文化、司法保护对员工雇佣保障的交互影响效应

为了更清楚地揭示地区司法文明程度对儒家文化在员工权益保护中积极作用的调节效应,我们绘制了员工权益保障四个维度变量回归系数显著的作用效果图。图1显示,司法文明程度低的地区,儒家文化传统越强,员工签订正式劳动合同的比例越高;而在司法文明程度高的地区,儒家传统的影响效应则相对平缓。图2也显示,相较于司法文明程度较高地区,司法文明程度较低地区的关系曲线斜率明显更大,表明该地区儒家文化对员工购买工伤保险的影响强度更大。图3结果表明,司法文明程度较低的地区,关系曲线斜率明显更大,表明司法文明的调节作用显著。图4结果也表明,在司法文明程度高的地区,儒家传统对成立工会的影响相对平缓,而在司法文明程度低的地区,儒家传统的影响更加明显,儒家传统越强,企业成立工会更普遍。

(四)稳健性检验

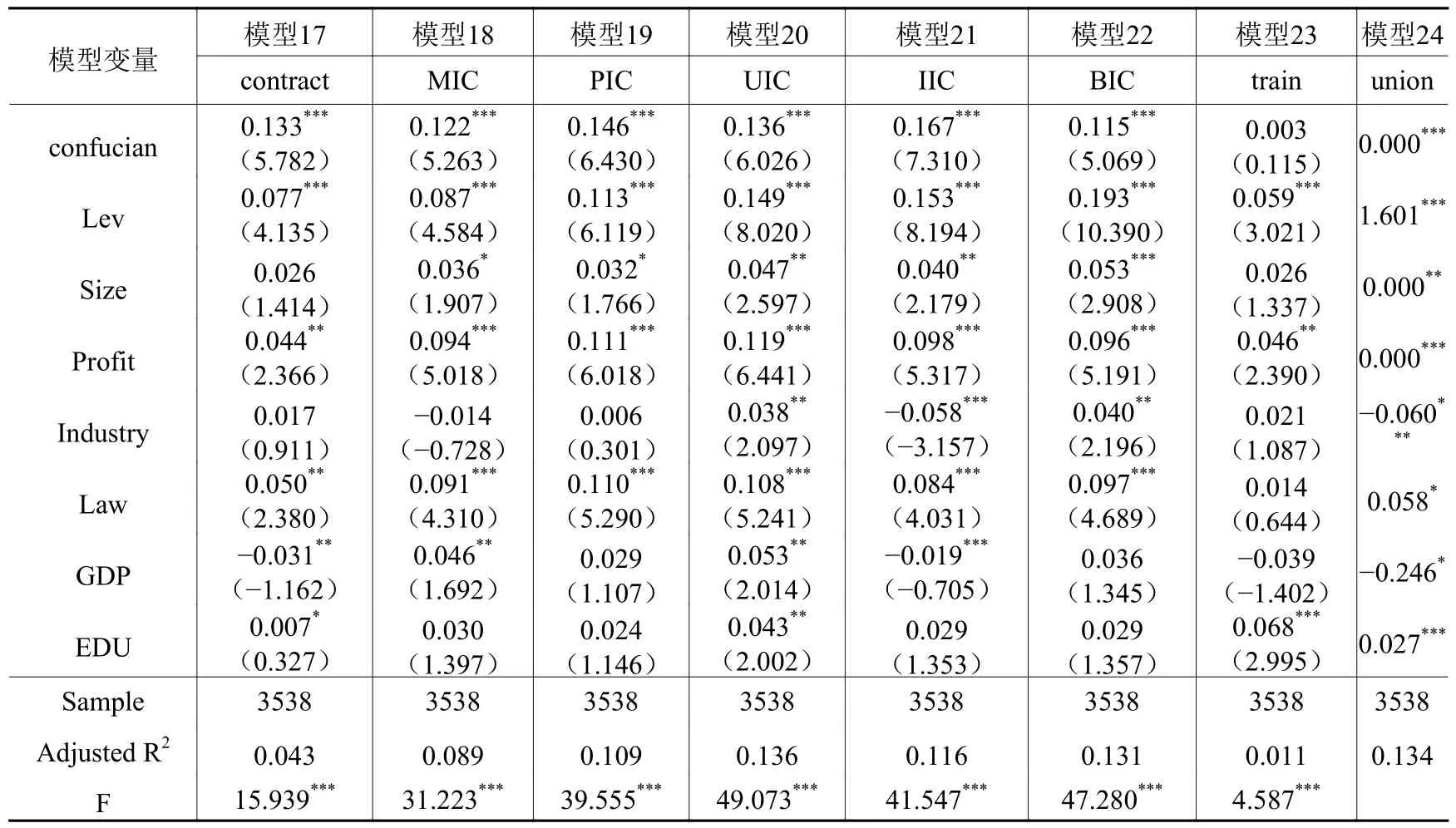

儒家文化测度是本文研究的重要基础。为了增强实证结论的稳健性,我们也采用其他方法和数据测度地区儒家文化强度。历经1300多年的科举制度是迄今为止延续时间最长的人才选拔方法,从隋唐到宋元再到清,一直紧紧伴随着中华文明史(余秋雨,2019),考试主要内容是八股文和试帖诗等。八股文的题目出自“四书五经”,尤其明清八股取士后规定考试内容必须以“四书五经”为准,以“四书”文句为题,且参照《四书集注》进行解释。因此,科举制度是儒家思想能够延续千年的制度保证,儒家思想藉由科举制度得以传承和发展。因此,在稳健性检验中,我们利用明清时期各地区的科举进士数量作为另一个变量,替代儒家书院测度各地区的儒家文化强度。由表7可知,其他变量不变的情况下,回归结果中大部分支持了研究假设(除了对培训的影响效应不显著外,其他均显著)。我们也借鉴Kung和Ma(2014)的方法采用各地区孔庙数量测度儒家文化强度,实证结论依然成立①限于篇幅,实证结果没有报告,若有需要可向作者索要。

表7 儒家文化(进士数量)对员工雇佣保障的影响效应

(五)拓展性检验:全球化浪潮的冲击

上文证实,作为一种重要的非正式制度,儒家文化能够改善员工雇佣保障质量,并在正式制度较弱时发挥更显著的替代作用。然而,随着对外开放的深化和企业参与国际竞争的加强,西方文化也不断涌入并对中国企业产生较大影响。全球化浪潮下,两种或两种以上的文化碰撞会产生文化冲突。文化冲突的结果,要么相互融合,要么一方替代另一方。无论哪种结果,儒家文化的影响力都不可避免地被削弱。那么,企业参与国际市场竞争是否会降低或者减少儒家文化对员工雇佣保障的影响?

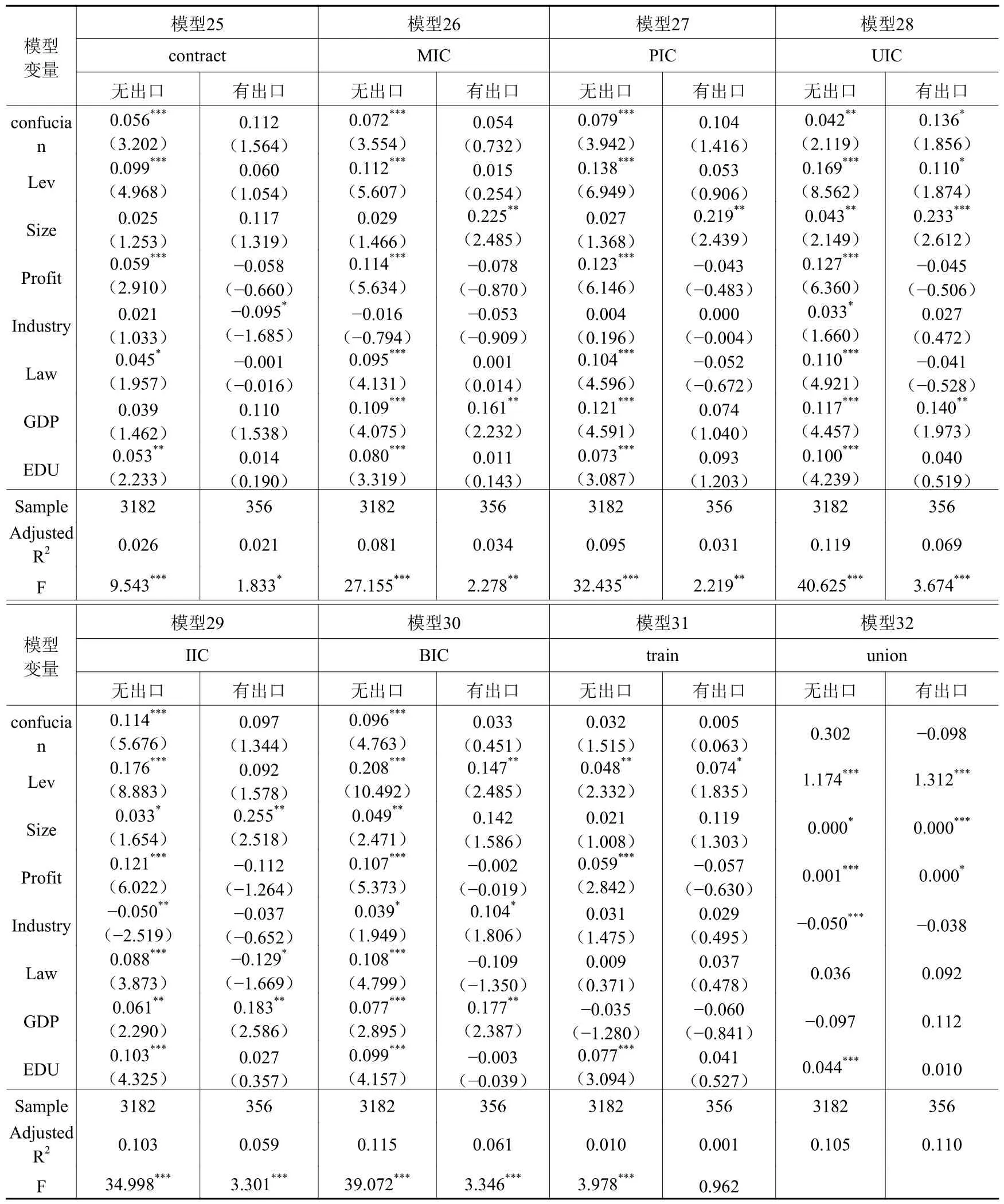

为回答上述问题,本文试图以企业是否参与国际竞争对样本进行分组,考察儒家文化对员工雇佣保障的影响是否因全球化浪潮而有所改变。具体分组方法为,若企业向境外出口商品,表示该企业参与了国际市场竞争,分组变量取值为1,否则为0。分组回归结果如表8所示。可以发现,在未参与国际市场竞争的样本组中,自变量confucian在大部分模型(因变量为contract、MIC、PIC、UIC、IIC和BIC)中的回归系数都显著为正;然而,在参与国际市场竞争的样本组中,自变量confucian的回归系数却不再显著(contract、MIC、PIC、UIC、IIC和BIC)或显著性水平(UIC)明显降低。上述结果表明,儒家文化仅在本土市场竞争企业中才能发挥作用,而随着企业不断参与国际市场竞争,儒家文化的作用逐渐变弱。

从实证结果来看,将司法文明和全球化竞争纳入分析框架之后,儒家文化对员工雇佣保障的影响效应在各指标上存在微妙的差异。司法文明和全球化竞争的调节效应在诸如劳动合同签订、保险购买中显著性更加明显,而对员工培训的影响较小。组织行为学中的双因素理论(Motivator-Hygiene Theory)认为,合同、工资、薪酬等只能提供给员工较低级别满足感,属于保健因素,而员工培训关乎自我发展,是更高级别的激励因素。司法保护和全球化竞争在约束企业提供员工基础保障中更加有效,因此其调节效应更为明显,而更高级别的员工激励则更加依赖儒家文化等非正式制度的作用。

五、结论与启示

本文突破传统的制度分析框架,从非正式制度视角考察了儒家传统文化及其隐性价值规范对现代企业雇佣策略和员工权益保障的影响效应。本文利用2012年全国第十次私营企业抽样调查数据,实证发现,企业所在地区的儒家文化强度越大,其员工劳动合同签约率和社会保险购买率均显著提升,企业员工培训投资也显著增加;同时,企业内部也更有可能设立工会组织,增强员工集体维权力量。我们还发现,儒家文化改善员工雇佣保障质量的积极作用在司法文明程度越低的地区表现得更突出。这意味着,非正式制度的儒家文化和正式制度的司法保护两种不同力量都能够在增强员工权益保护中发挥重要作用,且二者之间呈现一定的替代性作用。此外,国际市场竞争带来的多元文化融合也削弱了儒家文化对员工雇佣保障的积极作用。

近年来,将宏观地域文化特征与微观企业决策有机结合的研究取得了丰硕成果,毕茜等(2015)发现非正式的传统文化与正式的环境制度在企业环境信息披露中具有互补效应,徐细雄等(2019)也认为儒家的伦理价值对企业捐赠具有显著的促进作用,儒家传统影响力越强,上市公司违规行为发生的概率越低。本文将儒家传统文化的影响从财务决策推向企业的人力资源管理决策,揭示了东方儒家传统及其隐性价值规范对企业雇佣策略选择和员工权益保护的影响效应,丰富和拓展了“文化与企业决策”领域的研究文献,并贡献了来自东方文化情境的经验证据。同时,不同于已有聚焦政府监管、劳动合同法和工会组织等制度性力量对员工权益保护影响的研究文献,本文重点考察儒家文化这一非正式制度因素在增强员工权益保护、促进和谐劳动关系中的独特作用和价值。这也深化了对新兴市场国家“弱制度”情境下员工权益保护决定因素的理解。

表8 儒家文化与员工雇佣保障:全球化浪潮的冲击

从实践层面来看,文化是一个国家和民族的灵魂,它对社会经济发展有着重大且深远的影响。党的十九大报告提出,“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”。习近平总书记在多个场合强调“要坚持文化自信”,多从中华优秀传统文化,尤其是儒家思想中寻求解决现实难题的办法,将中华优秀传统文化提升为“中华民族的基因”,并转化为实现中华民族伟大复兴的强大精神力量。儒家思想是中国传统文化的主体和精髓。但长久以来,人们关于儒家传统对现代经济与社会治理的影响究竟是积极的还是消极的一直存在争议。本文不仅能够纠正部分学者对儒家文化价值的消极认知偏见,也为弘扬和发挥中华优秀传统文化在推进和谐劳资关系中的积极作用提供了必要的理论依据和政策借鉴。

当然,本文也存在一定的研究局限。首先,本文主要采用清代书院的分布密度间接测度地区儒家文化强度,这可能会存在一定争议。未来有必要通过开发问卷调查量表直接测度企业家和经营者的儒家价值认同度,并检验它对企业雇佣决策行为的影响。其次,尽管全国私营企业调查每两年开展一次,但由于不同年份的量表设置并非完全一致。因此,本文仅采用了2012年的调查数据,这导致样本量比较小。而且,问卷调查仅仅覆盖中小规模的私营企业。这导致本文研究结论在国有企业、大规模企业的适用性值得谨慎看待。未来有必要通过上市公司的时间序列数据作更深入的分析,增强研究结论的可靠性和普适性。