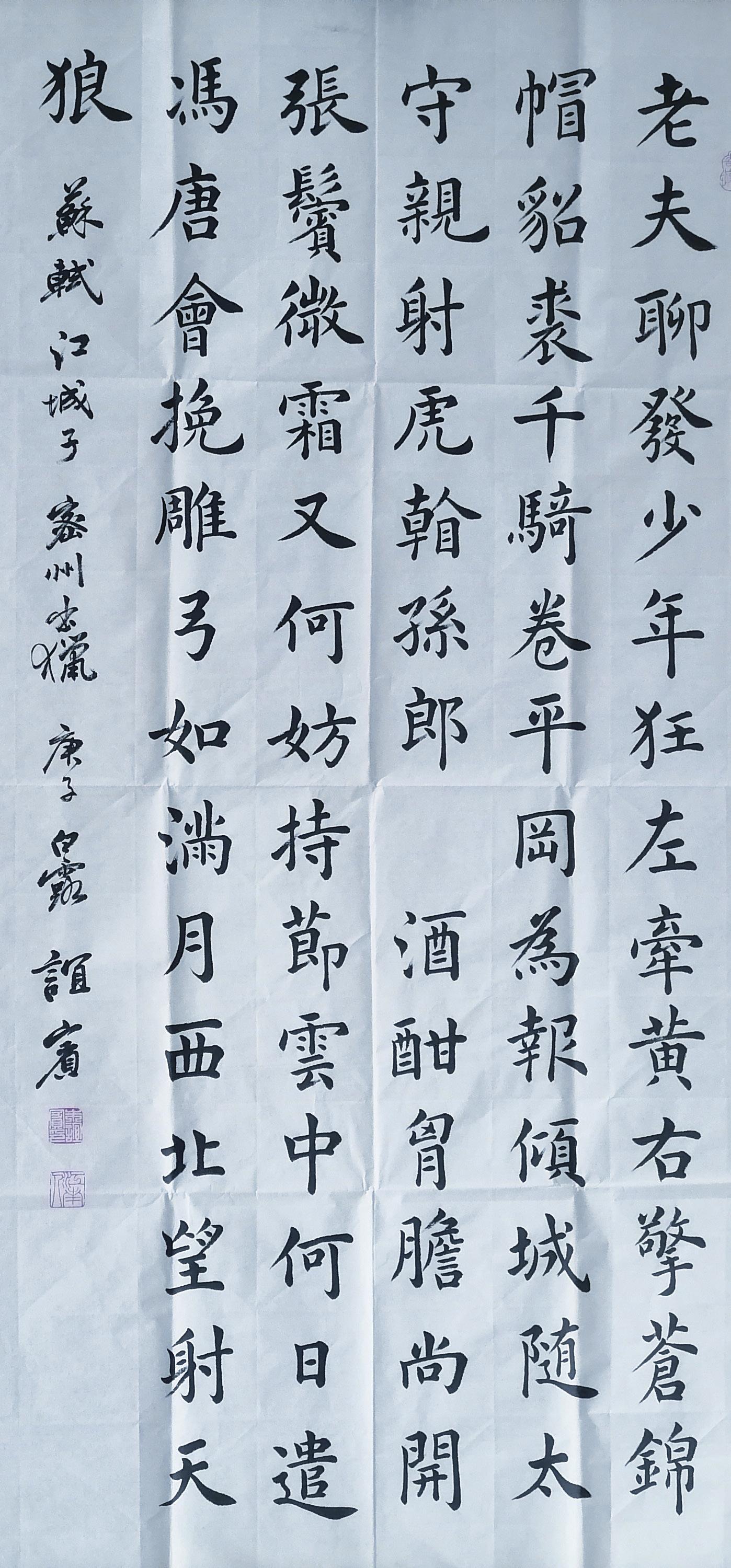

用笔千古不易

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪道人,又号水精宫道人。系宋太祖的儿子秦王赵德芳之后,赐第湖州,浙江吴兴(今浙江湖州)人。其曾祖、祖父“仕宋皆为大官”。他的父亲名与訔,字仲父,号菊坡,官至中奉大夫,富收藏,多与画家文人交往。所以他在书文书画方面自幼即受到家庭环境的熏陶。赵孟頫性聪敏,“读书过目辄成诵,为文操笔立就”(《元史》本传),“未弱冠时,出语已惊乡里儒先,稍长大,而四方万里重购以求其文”(戴表元《松雪斋文集序》)。

赵孟頫是位很勤奋的书法家。他早年学习宋高宗,继学钟繇、王羲之、王献之,后欲展大字,又学李北海、柳公权。用笔得古法甚多,结字尤精熟。明宋濂说他:“留心字学甚勤,羲献帖凡临数百过。”

赵孟頫在中国书法艺术史上有着不可忽视的重要作用和深远的影响,这与他倡导的复古运动有着密切的关系。他认为学习书法,取法要高,不能仅仅停留于两宋,要直追晋唐。尤其倾心王羲之,钟爱《兰亭序》。至大元年(1310)九月,赵孟頫奉召自吴兴北上,前往大都(今北京)。船行至浙江南浔,幸得独孤长老所藏的《宋拓定武兰亭》。爱不释手,时时展玩、临习,颇有心得。在舟中月余时间里,先后写下十三段跋文,后人称为《兰亭十三跋》。在跋文中既记载了“乞得”这本《兰亭序》的经过,又不时地写下了自己对书法,特别是摩挲此本《定武兰亭》以后的体会。

关于笔法方面的跋记主要有两处,第一处是在第六段中,写道:“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。右军书兰亭是已退笔,因其势而用之,无不如志,兹其所以神也。”第二处是在第七段中,写道:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。”两段跋文中都提到“用笔”,可见赵孟頫对用笔的重视。

细细品味,两处“用笔”的侧重点有所不同。第一次提到的“用笔”是与“势”相联系的,“势”即“笔势”的简称,通过细究笔势,他发现王羲之在写《兰亭序》时用的是一支旧笔。现在我们可以看到比《定武兰亭》更清晰的,由冯承素摹的《神龙本兰亭序》,其中有些字的笔画的确有开叉的现象,如“嵗”字的中竖、“群”字的末笔、“然”字的撇画等(图一),证明的确是用旧笔所书。用旧笔还写得如此精妙,说明王羲之控制毛笔的技巧非常娴熟。那么这里的“用笔”“笔势”是指运笔的过程,也就是提、按、顿、挫等技巧。

第二次所提的“用笔”是与“结字”即“结构”相对的,他认为在书法中,用笔最为重要,其次才是字的结体。这是因为,字的间架结构会随着时间的推移、人的审美情趣的转变而变化,而用笔的方法是千古不变的。“用笔千古不易”,已是书坛名言。他這里说的用笔,当是包括笔法、笔意、笔势在内的总原则。赵孟頫是一位书法实践家,关于用笔的阐述,是他实践的体会和总结。了解他的理论,对我们剖析他的笔法,有着至关重要的作用。下面,我们以赵孟頫楷书《妙严寺记》为例,具体来分析他用笔方面的三个特点:

一、起止有度,转折分明——笔画的完整性

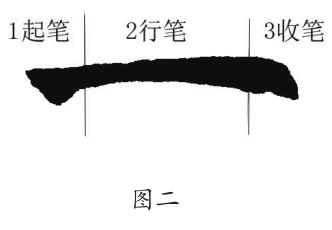

赵体楷书首要的特点是起止有度,转折分明,即运笔的完整性。不管哪种笔画,不管笔画是长还是短,短小如“丶”;长大如“ㄋ”,概不例外。每个笔画,从笔尖接触纸面开始,至笔尖提离纸面结束,都由起笔、行笔、收笔三个部分组成。如图二中,以横画为例:1为起笔过程,2为行笔过程,3为收笔过程。判断一个笔画是否有质量,首先要看这三个部分是否完整、形状是否正确。笔画之间的外形区别主要是表现在起笔与收笔上面。起笔是一个笔画的开始部分,形态变化主要有三种:方形、圆形和尖形,如图三所示。这三种起笔的书写方法各不相同:方形与圆形的起笔,笔尖没有留露在纸面上,是采用了逆势藏锋的方法。

起笔时笔尖自右向左入纸,称为逆锋或逆势。然后向右下轻按,似刀下切,便写出方形的起笔;如果转动笔尖,用绞的方法,即写出圆形起笔。这两种起笔法比较饱满,所以一般较为粗壮、主要的笔画,起笔多用此法。尖形起笔是笔尖着纸便行,由细渐粗,将锋尖留于画外,这种起笔法称为露锋起笔。露锋起笔的笔画具有清丽、潇洒的特点,楷书中多用于短小、次要的笔画。

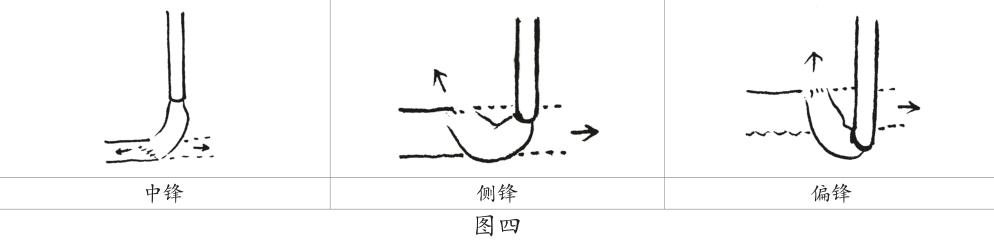

行笔是指笔画的中段部分。由于中间的行笔过程是笔画中最长的部分,所以变化最丰富。行笔主要有中锋、侧锋、偏锋三种方法。如何来界定,古今众说纷纭,莫衷一是。“中”“侧”“偏”实际上是指笔锋与行笔方向产生的角度关系。以写“横画”的中段部分为例,毛笔自左向右运行,如果笔尖朝左,与行笔方向相反,即笔尖与行笔方向呈180°,就是中锋;如果笔尖朝上,与行笔方向产生90°的夹角,就是偏锋;处在两者之间,接近45°角的是侧锋(见图四)。

姜夔认为:“笔正则锋藏,笔偃则锋出,一起一倒,一晦一冥,而神奇出焉。常欲笔锋在画中,则左右皆无病矣。”6其中“笔锋在画中”的“中”不仅表示“其中”或“里面”,还应含有“正中”之意。行笔时,笔尖处在笔画的正中央,笔中的墨汁可以通过盖毛均匀地流淌到纸面,自然向两边渗开,这样写出来的笔画,中间墨色浓于两边,其效果如锥画沙一样,立体感特别强。笔画两边边线的效果是一样的,有墨都润,没墨都枯,所以“左右皆无病矣”。不论书写哪种字体,行笔要以中锋为主。

偏锋是行笔时笔尖偏在笔画的一边,写“横画”时笔尖朝上面,笔腹在下方;写“竖画”时笔尖朝左边,笔腹在右边。由于笔中的墨是顺着笔毫流向笔尖的,所以偏锋行笔时,笔画两边的受墨量就不均匀,笔尖那边的边线会比较光滑;笔腹那边的边线墨多的话是光滑的,墨少的话就会毛涩,笔画两边经常会出现参差不平直的现象。这种一边光,一边毛的笔画是绵软没有质量的。在书法创作中,一般是禁用的。在写草书时可以偶尔为之,增加一些趣味。如图五中两个字(选自孙过庭《书谱》)的最后一笔,均是偏锋所书。

侧锋是界于中锋和偏锋之间的笔法,一般在写方形起笔时是常用的。在写方形起笔时,逆锋起笔以后向右下轻按,笔尖朝左上,笔腹在右下,这时就处于侧锋状态,如图四所示。侧锋只是在起笔时为了写出方折效果的一种方法,行笔还要转为中锋。

中锋、侧锋、偏锋之间的关系是:行笔时以中锋为主;侧锋主要在写方形起笔时所用,行笔时用得比较少;偏锋在草书中是偶尔用,在其他书体中禁用。

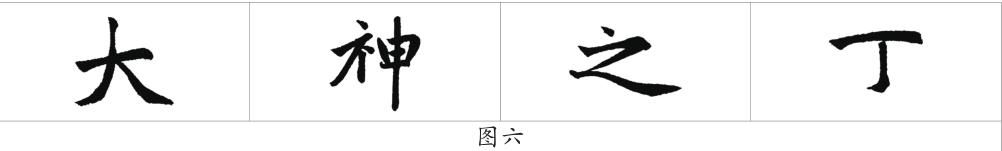

收筆是指笔画的末端。方法主要有两种:一是回锋收笔:在中锋行笔以后至收笔处,提起一点毛笔,用笔尖向行笔方向回转,使收笔处比较圆润、完整。要注意收笔只能用笔尖,不要用笔腹。如果按着用笔腹回转收笔的话,笔画会突然加粗,这种笔画是难以入目的。所以要先提笔,后回转。如图六中“大”的横画与“神”最后一竖的收笔。一些次要的或比较短小的笔画,收笔时也可以用轻按的方法把笔画的末端写饱满,起到和回锋一样的效果。二是出锋收笔:即收笔处的外形是比较尖的,收笔时笔锋顺势提离纸面,笔力要送达末端。如“之”字平捺的收笔,“丁”字竖钩的末端。出锋收笔的末端不可以太长太尖,否则将飘拂无力。

宋姜夔《续书谱》载:“翟伯寿问于米老曰‘书法当何如?米老曰:‘无垂不缩,无往不收。此必至精至熟,然后能之。”米芾所言“无垂不缩,无往不收”实际就是指收笔要完整。我们欣赏赵孟頫的传世法帖,会发现每个笔画的起止或是非常经意的、或是信手拈来与古人暗合的,但都是非常完整的,所以笔画的完整性是赵体楷书精妙的主要特点。

晋代的卫夫人在《笔阵图》中谈到书法的用笔时指出:“多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”“筋书”和“墨猪”都是不美的,因为“纯骨无媚,纯肉无力。”(见《佩文斋书画谱》卷五:“梁武帝答陶弘景论书书”)有骨而无肉的用笔,给人以枯槁的感觉,瘦得难看;有肉而无骨的用笔,给人以虚浮无力的感觉,肥得难看,同样是不美的。赵孟頫楷书由于运笔完整、转折分明,所以达到了骨肉相称的效果。

二、行笔呼应,一气呵成——运笔的连贯性

我们将楷书四大家写的相同的字放在一起比较(图七),会发现赵体楷书笔画之间的呼应是最明显的,行笔的速度也是最迅捷的。也许有的朋友会说:前三方是碑刻,《妙严寺记》是墨迹本,行笔效果自然不同。应该承认,碑刻与墨迹本之间是会有差别,但是其中的两方碑不寻常:《九成宫》是魏征奉敕所撰,欧阳询奉敕所书,刻碑的工匠是皇家御用,肯定也是奉敕所刻;颜真卿的《勤礼碑》是家养的工匠所刊,对颜字是了然于胸的。所以说这几方碑刻的毫发毕现,只下真迹一等,将这三方刻帖与墨迹相比较也是可行的。

结合上图,我们具体做一下比较:前三位书法家的字是比较正的,笔画之间虽然贯气,但仅是笔势的呼应。笔画之间没有牵丝应带,表面来看,笔画与笔画之间还是断的。在此唐朝楷书应规中矩、比较严谨的特点可见一斑。赵字笔画之间的呼应则非常明显,此四字中,每个字都有牵丝应带;“有”字的结构更具行书特征:通过“撇”画右移,将重心向右下靠拢,与前三者的结构迥异,和行书没有丝毫的差别。

赵孟頫楷书之中参以行书的写法,是他特有的面貌。“赵体”的形成,原因是多方面的。如果我们用哲学的观点来分析,就是内因与外因两个方面:内因是指事物发展变化的内在原因,即内部根据,也就是赵孟頫向古人学习,吸取前人所长以及自己的主观艺术倾向等方面;外因是指事物发展变化的外部原因,即外部条件,如各种字体的特点、历代书家的风格面貌以及当时的艺术氛围等方面。

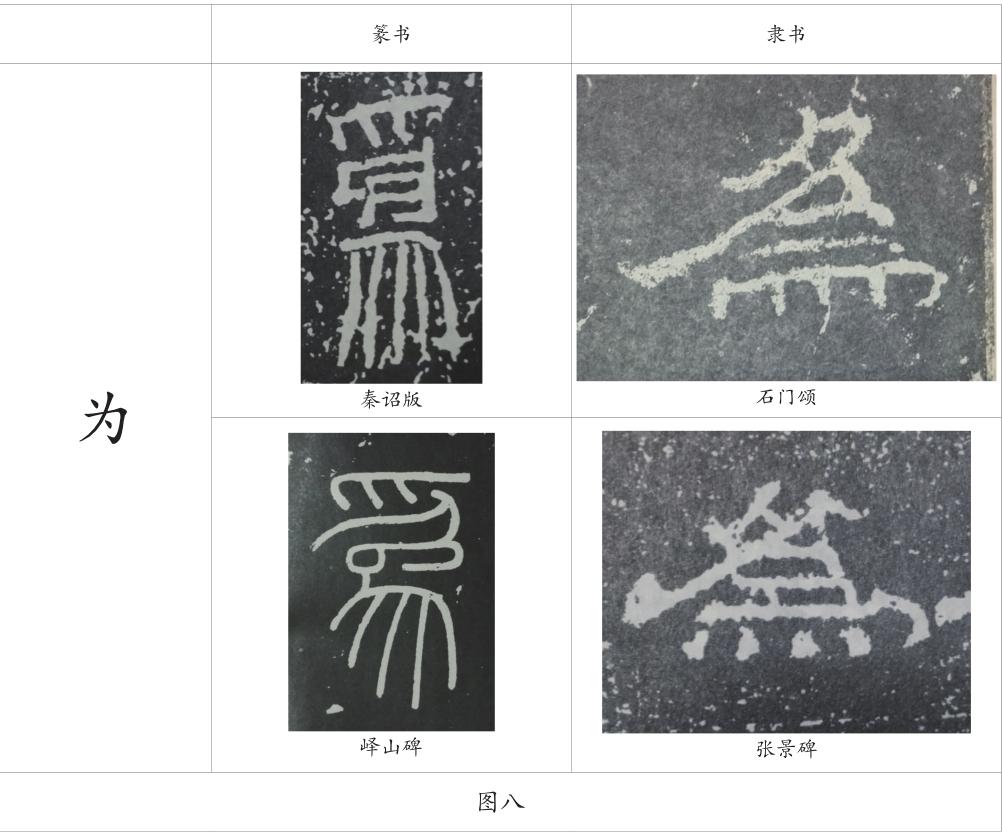

首先分析一下外部条件:赵孟頫兼善数体,对篆、隶、正、草均有研究,所言“结字因时相传”并非虚言,这是他对历代各种字体变化的总结。回顾书法发展史,我们会发现各种字体之间的外形是有很大区别的。从图八中的“为”字可以看出篆书的外形是长方形,纵向笔画向下伸展,横向笔画往往短于纵向的笔画,所以篆书是取纵势。篆书为古文字,仍有较强的象形性,故装饰意味较浓;隶书是今文字的开端,外形呈扁方形,横画与波挑常向左右伸展,横向的笔画多长于纵向的笔画,故隶书是取横势。楷书的外形则定型为正方形,宽窄较为接近,撇捺虽然舒展,仍限于方格之内(如图七所示)。从外形分析,篆、隶、楷三种正书经历了长—扁—方的变化过程。许慎《说文解字序》云:“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒、兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”篆隶之变是“以趣约易”,目的是实用。

楷书至唐朝基本定型,从基本笔画的写法、字形结构和运笔方法诸方面都有相应的标准。如“永字八法”“欧阳询结构三十六法”等等,此亦谓唐尚法,宋尚意。直至今日,楷书在结体方面没有本质的变化。只是在1949年以后,对部分过于复杂的字进行简化的处理,俗称“简化字”,将以前的字称为“繁体字”。

唐朝以前,重要的碑刻是不采用行书的。因为碑刻所记均为大事,要留诸后世,一般会由当时文豪、名仕撰写文章;请著名的书法家书写后,再请一流的刻工摹勒上石。所用字体也要比较正规、端庄。如秦朝用篆书,如《峄山碑》《琅琊刻石》等;汉朝碑文多用隶书、碑额用篆书,如《曹全碑》《史晨碑》等;隋朝、唐初用楷书,如《等慈寺碑》《九成宫醴泉铭》等。行书入碑自《圣教序》开始。《圣教序》全名《大唐三藏圣教序》,由唐太宗撰写,褒扬玄奘西域取经之壮举。由于李世民酷爱王羲之书法,命沙门怀仁从王羲之流传的法帖中集字,刻制成碑文,称《怀仁集王羲之书圣教序》,也为行书这种一般认为比较随意的书体正了名,从而也为赵孟頫将行书入楷扫清了障碍。

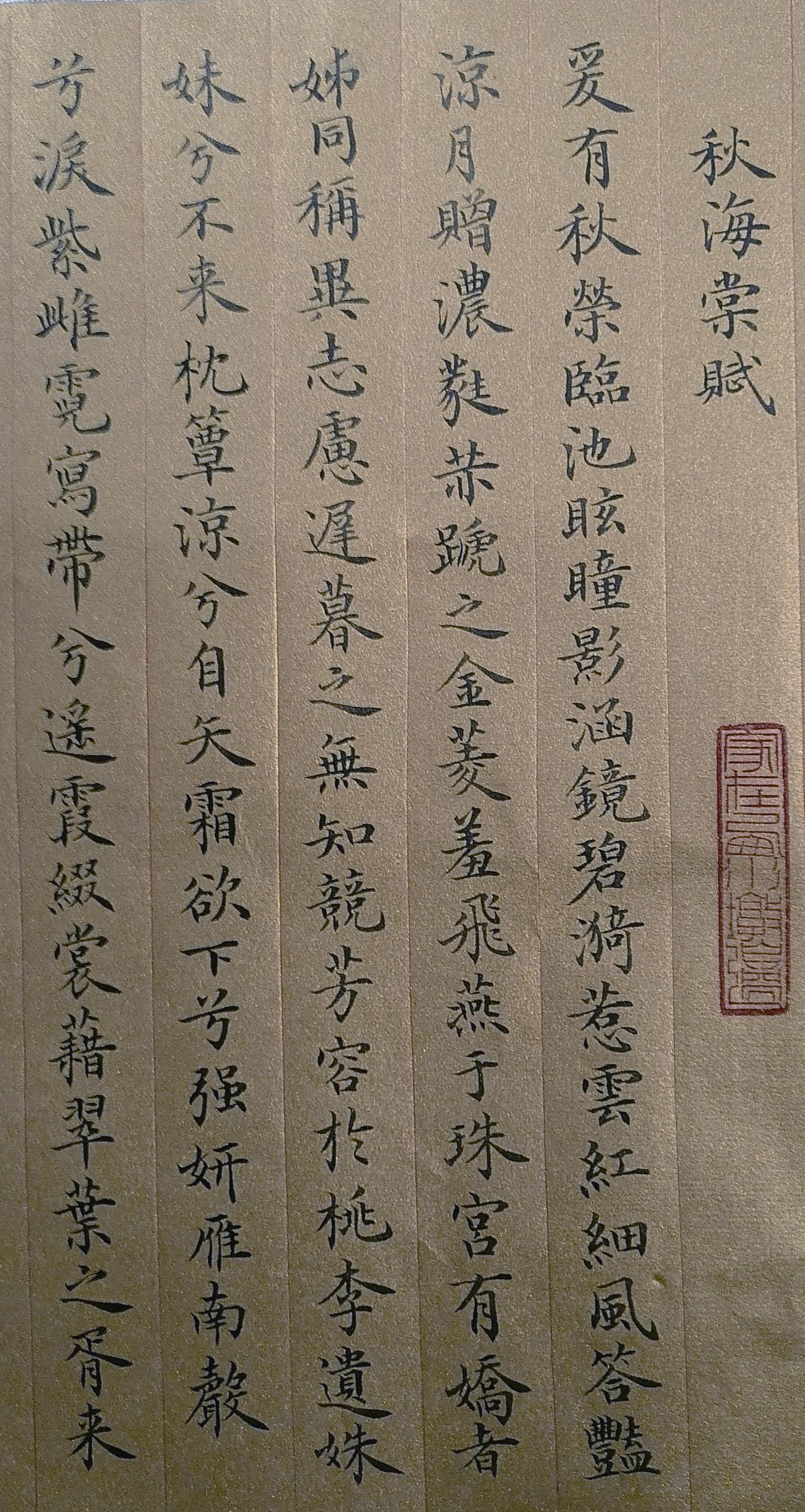

赵孟頫的书法,继承了晋唐以来的传统,博采众家之长,法度严谨,字体秀丽,笔法圆润流畅,具有独特的风格。《元史》本传载:“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今,遂以书名天下。”楷书与欧阳询、颜真卿、柳公权合称四家,在元、明、清三代的书坛上,享有极高的声誉,世称“赵体”。

朱谊宾

无锡城市职业技术学院师范学院专职书法教师,副教授。九三学社社员,九三江苏画院成员,江南大学书画艺术研究所研究员,江苏省教师教育专业指导委员会专家库成员。

主要出版物有:

1999年《新编师范生——赵体》,江苏美术出版社出版;

2001年《朱谊宾楷书集》,中国社会出版社出版;

2013年《中国古代碑帖集联——书谱》《中国古代碑帖集联——米芾行书》,人民美术出版社出版;

2014年《集赵孟頫书三字经·楷书》《集米芾书好诗(行书)》,江西美术出版社出版;《大学书法》(撰写《草书》一章)由高等教育出版社出版,本书已经被教育部列入国家十二五规划教材;

2015年《集史晨碑书好诗》;

2016年《集孙过庭书书谱集联》;

2017年《集孙过庭书好诗-书谱》,江西美术出版社出版;

2018年《赵孟頫〈妙严寺记〉教与学》,语文出版社出版。