喇叭口分岔隧道过渡段结构优化选型研究

李晓龙 王忠伟 金飞

摘要:随着我国交通流量的不断增加,在铁路车站、地铁车站不可避免地会遇到多座隧道汇集至车站的情况,而多座隧道汇集至车站常常采用喇叭口分岔隧道的形式,如何合理设计喇叭口分岔隧道,目前国内尚处于经验积累阶段。本文针对Y形分岔隧道,采用Flac3D软件构筑三维数值分析模型,对三种设计方案的受力情况进行分析计算,综合三种方案的通风效果、经济性、可施工性,对三种方案进行了比选。

Abstract: With the continuous increase of China's traffic flow, railroad stations and subway stations will inevitably encounter the situation that multiple tunnels converge to the station, and the convergence of multiple tunnels to the station often takes the form of a flared branch tunnel. How to reasonably design flared bifurcation tunnel is still in the stage of accumulated experience in China at present. In this paper, for the Y-shaped bifurcation tunnel, Flac3D software is used to construct a three-dimensional numerical analysis model. The stress of the three design schemes is analyzed and calculated. The ventilation effects, economics and constructability of the three schemes are integrated for the selection of three design schemes.

关键词:分岔隧道;数值分析;设计优化;受力特性;综合比选

Key words: bifurcation tunnel;numerical analysis;design optimization;mechanical characteristics;comprehensive comparison and selection

中图分类号:U451 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)02-0168-03

0 引言

近年来,随着我国铁路、城市轨道交通的快速发展,车站设置地下的情况越来越常见,而区间隧道汇入车站隧道不可避免地会遇到喇叭口分岔隧道的问题。分岔隧道结构受力复杂,施工难度大,不仅造价高,而且容易发生施工安全事故,如何合理设计分岔隧道在过渡段的结构形式,不仅会对隧道的施工安全产生影响,而且会影响隧道的经济性、可施工性以及运营期的通风性能。

本文针对某铁路车站分岔隧道过渡段的三种结构形式,采用FLAC3D软件构建三维数值分析模型对其受力变形情况进行分析计算,同时结合不同方案的经济性、可施工性、通风性等进行综合比选,最终确定较优方案。该分析结果可为今后分岔口隧道过渡段的结构选型提供参考。

1 工程概況

受地形条件限制,某铁路车站设在隧道内,隧道所处地段围岩等级为III级围岩,车站隧道采用大跨度四线隧道,总宽度22m,区间隧道采用双连拱隧道,单洞跨度11m,在车站隧道与连拱隧道之间形成长度30m的过渡段。针对过渡段的复杂结构,设计单位提出了三种设计方案进行比选,方案如图1所示。

2 不同方案受力变形特性比较

2.1 数值分析模型构建

隧道所处地段围岩为III级围岩,根据规范III级围岩的容重、弹性模量、内聚力、摩擦角分别取23kN/m3、6GPa、0.3、700kPa、40°,C25混凝土、C30混凝土的物理力学参数取值见表1所示,锚杆按照杆单元设置,取其弹性模量为200GPa。

本文采用FLAC3D软件对隧道的受力情况进行建模,分别构建了过渡段、四线连拱隧道的三维数值分析模型,见图2所示。

2.2 数值分析结果

为对三个方案的受力变形性能进行全面比选,研究针对四线连拱隧道设置了11个关键受力变形分析点,对大跨度隧道设置了6个关键受力变形分析点。四线连拱隧道的关键受力变形分析点分别设置在左右洞的拱顶、拱脚、边墙顶部、仰拱底部、中隔墙顶部、中隔墙墙角;大跨度隧道的关键受力变形分析点分别设置在拱顶、拱脚、边墙顶部、仰拱底部;详见图3所示。

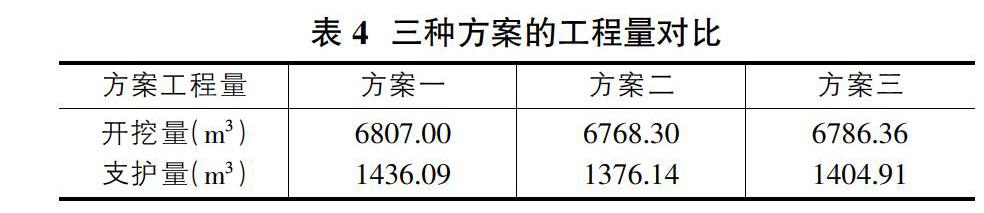

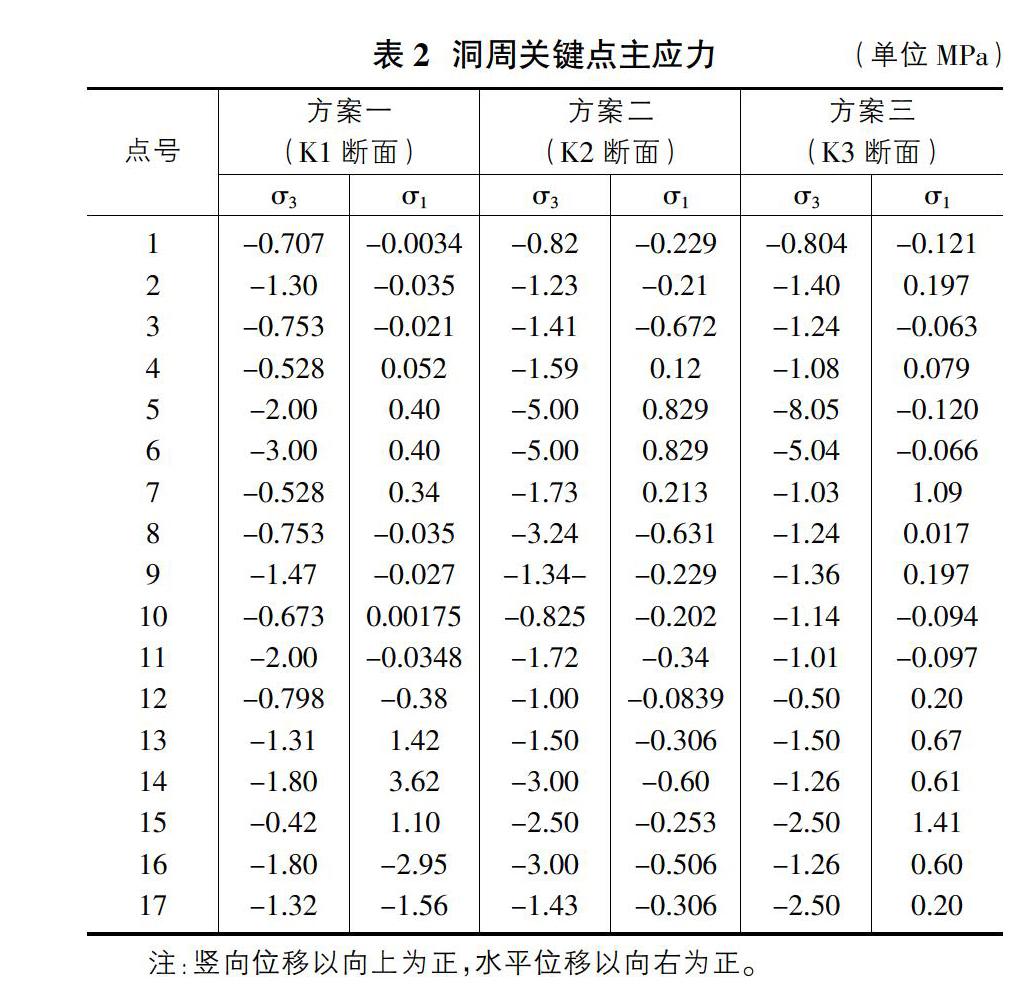

计算分析结果如表2、表3所示,综合受力与变形分析结果可知,方案一的受力变形状况最差,方案二的受力变形性能最好,而方案三的受力变形状况介于二者之间。

3 不同方案的其他性能比选

3.1 经济性对比分析

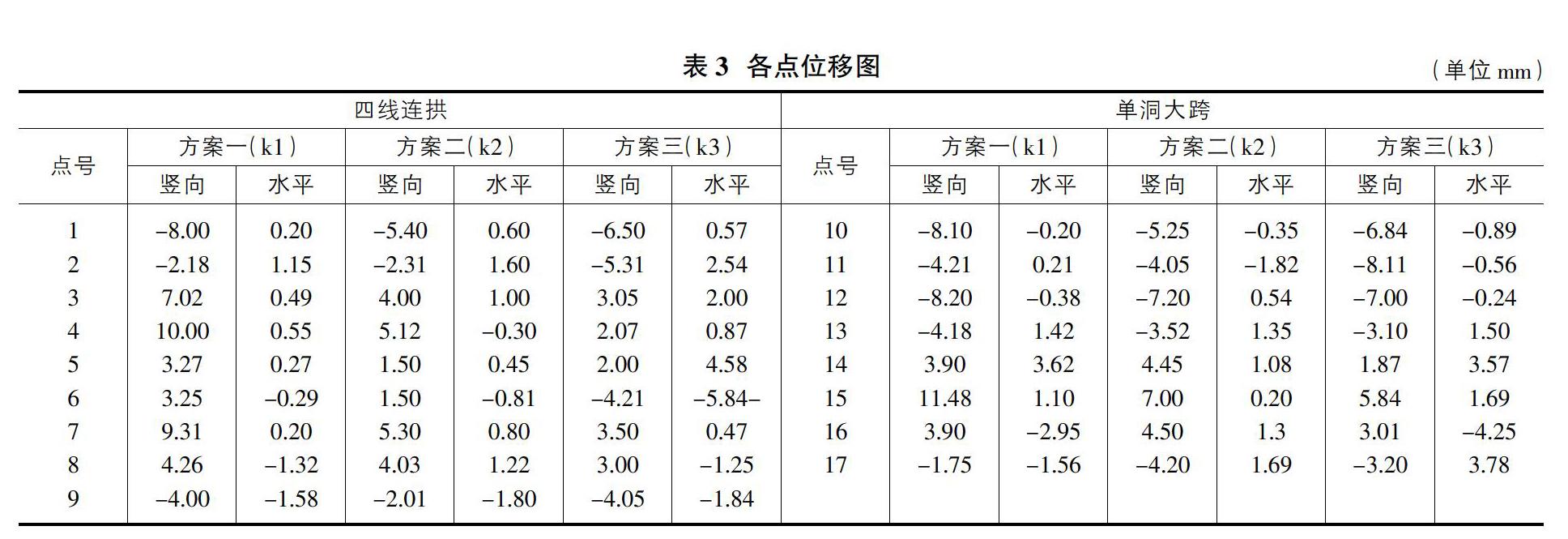

按照三个方案的过渡段均为30m设置,可求得不同方案的开挖体积和支护体积如表4所示,由表中计算的结果可知方案1的工程量最大,方案2的工程量最小,方案三的工程量介于二者之间。

3.2 可施工性对比分析

由图1可知,方案1在施工过程中只存在一处断面突变的情况,因此在施工放线和开挖断面的控制过程中最为简单,很容易控制,因此可施工性最佳。而方案二在四线连拱隧道与大跨度隧道之间连接光滑,这就意味着在隧道施工过程中开挖断面必须不断复测、不断修正,因此施工控制的难度最大,可施工性也最差。而方案三在四线连拱隧道与大跨度隧道之间采用渐变断面进行连接,施工控制的难度较方案二大大降低,但仍然高于方案一。

3.3 通风性能对比分析

方案二的洞内线形最为顺畅,因此运营期通风性能最佳;方案一在连接处存在突变,通风的阻力最大,因此运营期通风性能最差;方案三采用渐变断面,过渡段通风存在一定的损耗,但较方案一大大改善,但不如方案二的通风性能好。

4 隧道过渡段设计方案的综合比选

有以上分析可知,就受力变形特性而言,方案二优于方案三,优于方案一;就经济性而言,方案二优于方案三,优于方案一;就可施工性而言,方案一优于方案三,优于方案二;就通风性而言方案二优于方案三,优于方案一。

对于车站隧道过渡段而言,这样的重大节点首先要注重安全性,方案一存在明显的结构突变导致的应力集中现象,因此应首先排除。而对于方案二和方案三,二者的经济性、通风性能相差不大,方案三的可施工性明显优于方案二,考虑到方案二的施工控制难度较大,因此优先选用方案三。

5 结语

分岔口隧道的过渡段受力情况十分复杂,本文采用FLAC3D软件针对分岔口隧道过渡段的三种不同方案分别进行了计算分析,在此基础上进一步对不同方案的可施工性、经济学、通风性能等指标进行了对比分析,在此基础上对设计方案进行了综合比选。分析结果表明,三种方案在不同性能上表现出差异,不存在一种方案在各项指标中全面占优的情况,因此只能具体情况选择相对较优的方案。根据本工程的特点,确定了安全性要求>可施工性要求>经济性要求>通风性要求的比选原则,并最终确定了方案三为较优方案。

参考文献:

[1]王辉,陈卫忠,陈培帅,田洪铭,曹俊杰,赵武胜.浅埋大跨小净距隧道断面形态及合理间距的优化研究[J].岩土力学,2011(S2).

[2]毕强,吴金刚.大跨分岔式隧道结构设计关键技术研究[J]. 隧道建设,2011(06).

[3]周丰峻,鄭磊,周丽,王培涛.城市大跨度地下空间工程技术研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2011(S2).

[4]林志,李勇,靳晓光.大型江底地下互通式立交枢纽建造技术研究[J].土木工程学报,2010(02).

[5]冯谦,黄江.大跨度地下结构震害特征及破坏机理探讨[J].大地测量与地球动力学,2009(S1).

[6]李勇,李晓春,胡学兵.地下互通式立交隧道设计与施工[J].公路交通技术,2007(S1).

[7]夏保祥,程崇国.三车道大断面公路隧道研究现状综述[J].地下空间,2002(04).

[8]杨万斌,薛玺成.地下洞室的间距和断面优化计算方法[J].岩土工程学报,2001(01).

[9]王应富,蒋树屏,张永兴.四车道隧道动态施工力学研究[J].公路交通科技,2005(S1).

[10]韩鹏.铁路专用线高度不足条件下隧道口架梁施工技术研究[J].价值工程,2016,35(09):109-114.