基于生物可给性分析工业场地土壤重金属污染的人体健康风险

陈奕

1. 上海城投上境生态修复科技有限公司,上海 200232 2. 上海污染场地修复工程技术研究中心,上海 200232

由于我国早期工业生产过程中的环保措施不完善,导致工业区域的土壤普遍受到重金属污染。目前,土壤重金属污染已成为我国污染面积最广、危害最大的环境问题之一[1]。但为了满足城市建设用地需求,很多被污染的土地转为商业或居住用地[2]。土地再利用过程中,对土壤重金属污染进行人体健康风险评估十分必要,也是管理部门制订相应的风险管控方案的基础。

重金属具有很强的毒性和生物累积效应,容易对人体健康造成危害,引发疾病和多种健康风险[3]。土壤中重金属元素进入人体的途径包括食物链、无意经口摄入、呼吸和皮肤接触等[4]。其中,无意经口摄入为人体重金属摄入的主要途径[5]。在目前的健康风险评估体系的假设中,经口摄入的土壤重金属元素常被认为能完全进入人体并被吸收。在计算暴露剂量时常以进入人体的重金属元素总量作为基准来评价其危害指数。实际上,土壤中重金属元素经口摄入后不能完全被人体胃液及肠液吸收[6-7],其对人体健康的负面影响很可能会被高估。因此,以土壤中重金属总量进行人体健康风险评估的结果过于保守,容易造成污染场地的过度修复。重金属生物可给性(bioaccessibility)是指在模拟的人工肠胃系统中,重金属元素直接进入人体的消化系统并被人体胃肠道溶解出的比例[8]。重金属生物可给性含量则能更准确评估污染场地土壤的人体健康风险。

近年来,欧美国家已经开展了重金属生物可给性的体外消化实验,并将实验结果应用于污染场地风险评估。美国环境保护局(US EPA)在2007年颁布了场地风险评估过程中测试污染物的生物可给性的技术导则[9]。英国环境污染评估与修复合作研究中心在2009年颁布了关于污染物生物可给性的技术报告[10]。利用生物可给性评价土壤重金属对人体的健康风险逐步成为人体健康风险评估的重要方法之一[11-12]。研究土壤中重金属生物可给性的常用方法有体内试验(invivo)和体外试验(invitro)。由于体外试验方法具有设计试验简单快速、费用低、可控性强和分析结果较准确等优点,正逐步成为研究重金属生物可给性的重要方法[13]。

我国陆续开发了许多工业园区,其土壤普遍存在重金属污染物,并呈现多种重金属污染共存的特征,而其人体健康风险评价尚缺乏有效的方法。本研究以苏州某工业园区为例,选取体外胃肠法(IVG)分析了污染场地土壤重金属元素Cu、As、Sb和Ni的生物可给性,探究了土壤理化性质对重金属元素生物可给性的影响,并分析其相关性。同时,利用基于生物可给性的人体健康风险评价模型,评估了污染场地中经口摄入的土壤重金属对暴露人群造成的健康风险,以期为今后土壤重金属生物可给性在污染场地修复中的应用提供案例支持。

1 材料与方法(Materials and methods)

1.1 供试土壤

本研究采集的土壤来自某工业园区废弃地块,将该地块等面积划分出3个采样区(A区、B区和C区),运用棋盘式布点法,在每个采样区布设10个采样点,共设置30个采样点,分布如图1所示。在各采样点采集0~20 cm表层土壤样品。分别为A1~10、B1~10和C1~10,共30个土壤样品。A1~10、B1~10和C1~10分别均匀混合,用四分法随机取2 kg土壤,装入聚乙烯样品袋,多余部分弃去,分别为A区、B区和C区土样,去除石粒、植物残体等杂质后自然风干,使用木制工具研磨,过250 μm(60目)尼龙筛后保存待测。

图1 采样点分布示意图Fig. 1 The sketch map of soil sampling sites

1.2 土壤理化性质

土壤样品基本理化性质参照《土壤农业化学分析方法》进行分析测定[14]。每个区域采集的土壤做3个平行样,分别为A区(A1、A2和A3)、B区(B1、B2和B3)和C区(C1、C2和C3),土壤pH值采用水提法(土水质量比为1∶2.5)[14],土壤有机质含量采用外加热-重铬酸钾法[15],采用粒径分析仪(MALVERN Mastersizer 2000,英国)进行土壤粘粒分析[16]。土壤样品经100目筛筛分处理后,采用ICP-MS元素分析仪(7500cx,Agilent,美国)检测土壤重金属浓度。测定土壤重金属总量时进行质量控制,每个土样做3个平行试验,每批样设2个试剂空白,所得试验数据均用空白值进行校正。

1.3 In vitro实验

本研究使用的invitro实验方法主要是体外胃肠法(IVG),连续模拟人体的胃和小肠阶段。

1.3.1 模拟胃阶段

配制模拟胃液,准确称取8.770 g NaCl和10 g胃蛋白酶,加入去离子水稀释定容至1 000 mL,充分摇匀使其完全溶解。准确称取(1.000±0.001) g土壤样品于250 mL锥形瓶中,加入150 mL胃模拟液和50 g生面团,摇匀后在温度为37 ℃、转速为100 r·min-1的摇床中震荡,并持续通入1 L·min-1氩气。10 min后检查pH值是否为1.800±0.100,若偏离,则用体积分数为10%的HCl或饱和NaHCO3调节。随后每15 min检查一次,使pH稳定在1.800±0.100。1 h后,将反应液转移至离心管中,以10 000 r·min-1离心10 min,使用0.450 μm醋酸纤维膜过滤,取50 mL过滤后的反应液,加入1~2滴1 mol·L-1硝酸溶液,1~4 ℃保存待测。反应液中重金属浓度以c表示。

1.3.2 模拟小肠阶段

胃阶段消化结束后,用饱和NaHCO3将反应液pH值调至5.5,加入0.360 g胆汁盐和0.036 g胰蛋白酶,摇匀后在37 ℃、转速为100 r·min-1的摇床中震荡,并持续通入1 L·min-1氩气。10 min后检查pH值是否为5.500±0.100,若偏离,用体积分数为10%的HCl或饱和NaHCO3调节。随后每15 min检查一次,使之稳定在5.500±0.100。1 h后,将反应液转移至离心管中,10 000 r·min-1离心10 min,使用0.450 μm醋酸纤维膜过滤,取50 mL过滤后的反应液,加入1~2滴1 mol·L-1硝酸溶液,4 ℃保存待测。反应液中重金属浓度也以c表示。

1.4 生物可给性计算

1.4.1 溶解态量

在体外胃肠法实验中的胃阶段和小肠阶段,从单位质量土壤中溶出重金属的含量,称为土壤重金属的溶解态含量,由下式计算:

Ds=(c×V)/Ms

式中:Ds为土壤重金属元素在胃、小肠阶段的溶解态含量(mg·kg-1);c为胃、小肠阶段反应液中重金属元素含量(mg·L-1);V为胃、小肠阶段反应液的体积(L);Ms为反应器中土壤的质量(g)。

1.4.2 生物可给性

BA(%)=Ds/Ts×100%

式中:BA为重金属元素在胃、小肠阶段的的生物可给性(%);Ds为土壤重金属元素在胃、小肠阶段的溶解态含量(mg·kg-1);Ts为土壤样品中重金属元素的含量(mg·kg-1)。

1.5 健康风险评价

采用土壤中单一污染物危害商模型评价工业园区土壤重金属元素经口摄入后对人体产生的健康危害。由于采样区域为非敏感用地,因此,只考虑土壤重金属对成人暴露的健康风险。依据《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3—2014)[17]计算危害商指数HQois,采用重金属总量及生物可给性为参数,对风险结果进行修正。其中,单一污染物的可接受危害商为1。经口摄入土壤途径的危害商指数HQois采用下式计算:

式中:HQois为经口摄入土壤途径的危害商(无量纲);SAF为暴露于土壤的参考剂量分配系数(无量纲);QISERnc为经口摄入土壤暴露量(非致癌效应)(kg(土壤)·kg-1(体重)·d-1);csur为表层土壤中污染物浓度(mg·kg-1);必须根据场地调查获得以上参数值;RfDo为经口摄入参考剂量(mg(污染物)·kg-1(体重)·d-1)。

1.6 数据分析方法

采用Microsoft Office Excel 2010及SPSS21(IBM)对数据进行统计分析;采用GraphPad Prizm进行图形制作。

2 结果(Results)

2.1 土壤理化性质

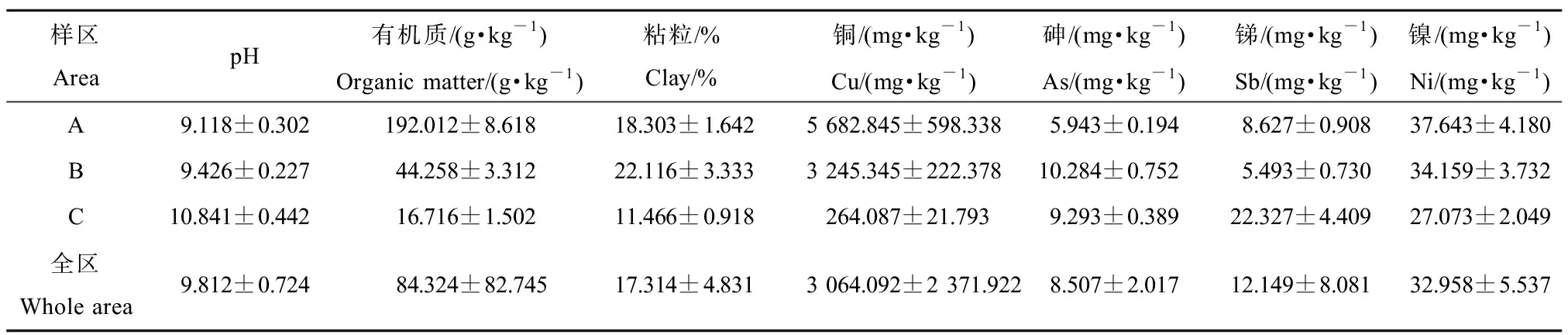

采样区域土壤基本理化性质如表1所示,该污染场地pH为9.812±0.724,属于碱性土壤。有机质分布不均匀,为(84.324±82.745) g·kg-1,粘粒为17.314%±4.831%,属于粉(砂)壤土质地。区域土壤重金属污染分布有显著差异性,A区Cu含量较高,为(5 682.845±598.338) mg·kg-1,As含量较低,为(5.943±0.194) mg·kg-1。B区As含量较高,为(10.284±0.752) mg·kg-1。C区Cu含量较低,为(264.087±21.793) mg·kg-1,Sb含量较高,为(22.327±4.409) mg·kg-1,Ni全区分布较均匀,为(32.958±5.537) mg·kg-1。

表1 土壤基本理化性质及重金属元素含量Table 1 Basic characteristics of the soils and contents of heavy metals

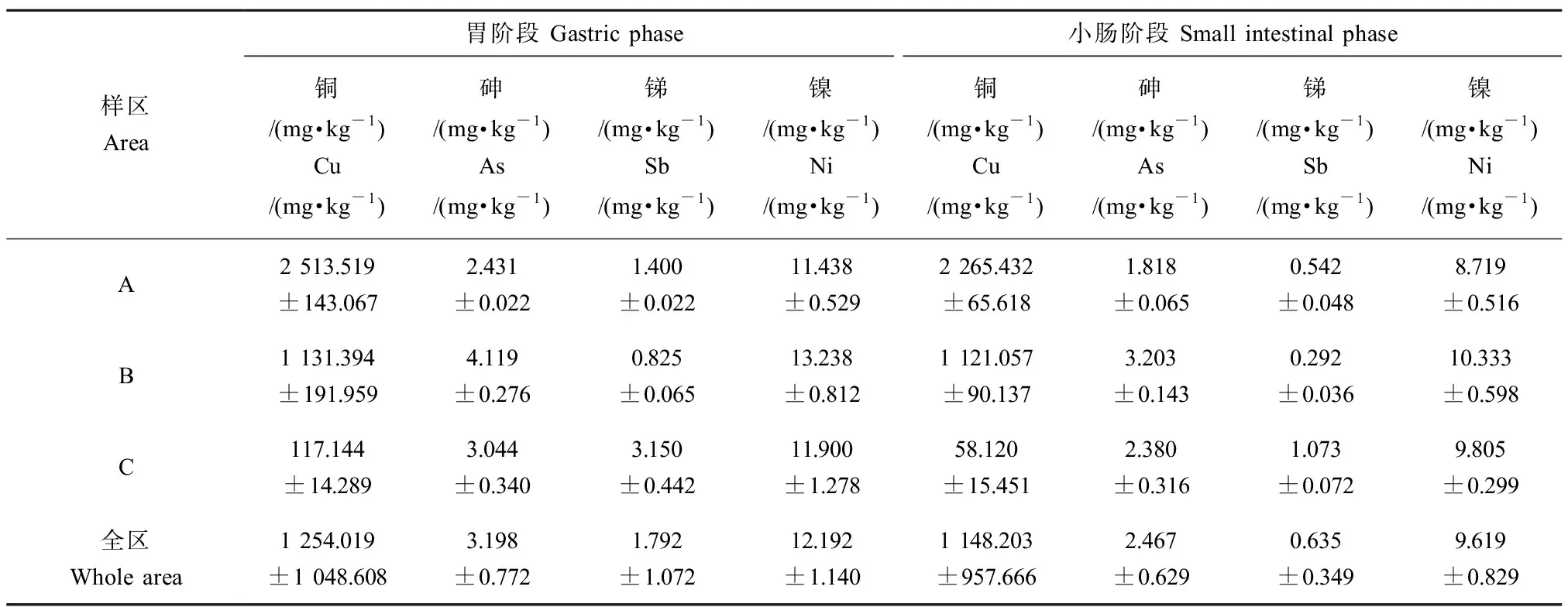

2.2 胃肠阶段重金属的溶解态含量

各区域胃肠阶段土壤中重金属元素溶解态含量平均值如表2所示。不同区域土壤中Cu、As、Sb和Ni的溶解态含量有较大差异。胃阶段土壤中Cu、As、Sb和Ni的溶解态含量范围分别为100.669~2 657.269、2.419~4.331、0.788~3.525和10.575~14.100 mg·kg-1,小肠阶段土壤中Cu、As、Sb和Ni的溶解态含量范围分别为41.047~2 333.453、1.766~3.359、0.250~1.156和8.375~10.969 mg·kg-1。从胃阶段到小肠阶段,各重金属元素的溶解态含量均有所降低。

2.3 胃肠阶段土壤中重金属的生物可给性及其关联因素

胃肠阶段土壤中重金属元素的生物可给性如图2所示。在胃肠阶段,土壤中Cu、As、Sb和Ni的生物可给性有较大差异。胃阶段土壤中Cu、As、Sb和Ni的生物可给性范围分别为2.145%~50.231%、27.571%~44.400%、11.241%~20.261%和27.414%~46.555%。小肠阶段土壤中Cu、As、Sb和Ni的生物可给性范围分别为16.986%~46.658%、20.726%~34.437%、3.984%~7.433%和20.968%~39.502%。从胃阶段到小肠阶段,土壤中Cu的生物可给性降低了0.403%~24.672%,As的

表2 胃肠阶段重金属的平均溶解态含量Table 2 The average dissolved content of heavy metals in the gastric and small intestinal phase

图2 土壤中重金属在胃、小肠阶段的生物可给性注:A、B、C和D分别表示A区、B区、C区和全区。Fig. 2 Bioaccessibility of soil heavy metals in the gastric and small intestine phaseNote: A, B, C and D represent area A, B, C, and the whole region, respectively.

生物可给性降低了5.748%~11.661%,Sb的生物可给性降低了6.887%~14.333%,Ni的生物可给性降低了3.299%~12.747%。土壤中Cu在胃阶段和小肠阶段的平均生物可给性均最高,分别为41.550%和31.856%,Sb在胃阶段和小肠阶段的平均生物可给性均最低,分别为15.444%和5.564%。

对土壤样品的基本理化性质、土壤中重金属元素含量、重金属元素在胃肠阶段的溶解态含量及其生物可给性进行了Pearson相关性分析,各因素相关系数如图3所示。结果表明,土壤有机质与总Cu含量和溶解态含量呈显著正相关性,与Ni的生物可给性呈显著负相关性。土壤pH值与总Cu含量和溶解态含量呈显著负相关性。土壤粘粒与总Sb含量和溶解态含量呈显著负相关性。土壤总Cu、As和Sb含量与其溶解态含量呈显著正相关性,总Ni含量与其胃肠生物可给性呈显著负相关性。总Cu含量和溶解态含量与Ni的生物可给性呈显著负相关性。

图3 各因素之间的相关性(n=9)注:**、*表示相关性(P<0.01)、相关性(P<0.05);T表示总量,G表示胃溶解态,I表示小肠溶解态,G-B表示胃生物可给性,I-B表示小肠生物可给性;OM表示有机质含量,Clay表示粘粒含量。Fig. 3 Correlations matrix for the factors (n=9)Note: **, * indicate correlation (P <0.01) and correlation (P <0.05); T, G, I, G-B and I-B represent the total amount, dissolved state in the stomach, dissolved state in the small intestine, bioavailability of the stomach, and bioavailability of the small intestine, respectively; OM stands for organic matter content and Clay stands for clay content.

2.4 人体健康风险评价

本研究利用土壤重金属总量和生物可给性含量为参数对人体健康风险进行评估,并对结果进行了比较。重金属对人体健康的危害一直被认为是从吸收开始的[18]。虽然,本研究中重金属胃阶段可给性较高,但是人体胃的吸收能力微弱,肠道才是人体吸收的主要场所。所以,结合实际的人体吸收情况,采用小肠阶段的生物可给性作为人体健康风险评估的主要参数,结果如表3所示。用重金属的生物可给性修正前,全区土壤中Cu、As、Sb和Ni的危害商指数范围分别为0.036~0.923、0.116~0.224、0.073~0.390和0.007~0.012,平均值分别为0.462±0.358、0.171±0.041、0.183±0.122和0.010±0.002;修正后,重金属元素的危害商指数显著降低,全区土壤中Cu、As、Sb和Ni的危害商指数范围分别为0.006~0.352、0.035~0.068、0.004~0.017和0.003~0.040,平均值分别为0.173±0.144、0.050±0.013、0.010±0.005和0.003±0.001。其中,Cu的危害商指数最高,Ni的危害商指数最低。修正前后全区重金属元素的危害商指数均<1,风险水平可接受。

3 讨论(Discussion)

3.1 胃肠阶段重金属生物可给性

本研究中,土壤中重金属元素在胃肠阶段的生物可给性差异较大,其差异主要与土壤理化性质(pH、粘粒和有机质等)和实验中pH、固液比和停留时间等参数有关。土壤中重金属元素的生物可给性可能是多种因素共同作用的结果,比如土壤的重金属总量就是一个重要的影响因素,本研究中Cu在胃阶段和小肠阶段的平均生物可给性均最高,Sb在胃阶段和小肠阶段的平均生物可给性均最低,因为土壤样品中总Cu含量最高,总Sb含量最低,总Cu的含量远远高于总Sb。土壤有机质、pH和粒径都会影响重金属生物可给性[19]。本研究表明,土壤有机质与总Cu含量和溶解态含量呈显著正相关性,土壤pH值与总Cu含量和溶解态含量呈显著负相关性。土壤粘粒与总Sb含量和溶解态含量呈显著负相关性,总Ni含量与其胃肠生物可给性呈显著负相关性。Palmer等[20]发现土壤中总Ni含量与其胃肠生物可给性呈显著负相关性,与本文研究结果相印证。

表3 用生物可给性修正前后土壤中重金属的危害商(HQois)Table 3 The hazard quotient index (HQois) of heavy metals in soil before and after correction by bioaccessibility

本研究中,土壤Cu、As、Sb和Ni在胃阶段的生物可给性均高于小肠阶段的生物可给性,这可能是因为胃阶段到小肠阶段时,模拟肠液环境变化大,重金属发生沉淀反应,重新被固定,从而降低了生物可给性。Vasiluk等[21]研究发现土壤中Ni的生物可给性在胃向小肠阶段转化后显著降低。Juhasz等[22]研究发现IVG方法中胃阶段As生物可给性高于小肠阶段。但是,不同的方法不同的参数条件在胃肠转化中可能会呈现不同的规律。Poggio等[23]用体外模拟方法研究农业及居民区土壤重金属生物可给性发现,Cu的生物可给性从胃到小肠阶段由20%升到了35%。Pouschat和Zagury[24]用IVG方法研究了铬化砷酸铜污染土壤中As的生物可给性,发现其小肠阶段高于胃阶段。

3.2 基于生物可给性的人体健康风险评价

本研究中,与基于重金属总量的危害商相比,基于重金属生物可给性的危害商显著降低。虽然,单一重金属的危害商均<1,但多种重金属复合的危害商可能>1,因此,重金属的复合污染及其风险需要纳入健康风险评估中。以基于生物可给性的无意经口摄入量替代总量已成为研究土壤中重金属对人体健康风险的重要方法之一。Liu等[25]研究了农村土壤中As对儿童的总致癌健康风险,在基于重金属总量和可给量2种情况下的评价结果分别为5.98×10-5和3.04×10-5。李继宁等[26]研究发现,锑矿地区土壤重金属对人体具有较高的非致癌和致癌风险,而由于土壤重金属生物可给性普遍较低,因此,用其对风险评价结果调整后,重金属对暴露成人的健康危害并不显著。依据土壤重金属总量会过高估算人体的暴露风险,而考虑生物可给性,对准确评价人体健康风险具有重要意义。开展污染场地健康风险评估能为后续修复技术方法可行性评估、修复工程实施及场地修复验收提供基础依据。基于体外实验的重金属生物可给性研究是完善我国重金属健康风险评价的重要途径之一。本文基于工业区场地多种重金属污染的研究,为污染场地的健康风险的准确评估提供重要案例和科学依据。