流通业发展区域性差异测度及其影响因素

——基于东中西部区域的动态分析

牛亚丽 博士(南阳师范学院经济与管理学院 河南南阳 473061)

引言

随着商贸流通业的迅猛发展,我国地区之间的竞争在相当长一段时间内受到区域商贸流通业竞争的影响,流通业发展的区域性差异也影响着各地区的发展状况。商贸流通业发达的地区,产业规模增长快,新型流通方式快速建立,生产向消费转化渠道愈加畅通,对经济社会的贡献度强,实现区域经济的恢复与发展(任保平、王辛欣,2011),商贸流通业发展欠发达的地区,对经济、就业、城镇化等方面的作用都大幅减弱。在这样的背景下,现有的区域流通业发展差异的状况值得进一步探究与深思。从现实情况来看,当前我国商贸流通业的发展还存在增长基础不牢固、基础设施发展不均衡、税收负担重等(荆林波、王雪峰,2012)问题,说明流通业在我国尚处于向现代流通业转变的阶段,企业竞争力薄弱,未能充分参与国际分工,产业层次总体上呈偏低态势。也正因此,探究各地区的流通业发展差异对解决当前流通业发展过程中存在的问题具有更重大的意义。

虽然流通业在我国尚处于向现代流通业转变的阶段,但依然给我国经济发展起了驱动作用。现有大量研究表明,商贸流通业的发展不仅对区域经济发展具有重大推动作用,对我国城镇化进程、促进就业增长、提升消费动力等方面(王春宇、仲深,2009)也发挥着相当重要的促进作用。在对当前区域流通业发展差异的研究中,大部分已有文献都集中于对影响因素的分析,而忽略了对区域发展差异的测度(曹振纲、金涛,2011;贾晓燕,2016)。过度集中于影响因素的研究并不能够真正充分展示出国内当前商贸流通业的区域发展特征;其次,在影响因素上,现有研究也过多集中于进行定性分析,缺少一定的经验证据(何兰芳,2017);最后,从趋势上来看,现有研究也并没有对我国各区域流通业发展差异及其影响因素做出合理评估。因此,在现有研究基础上,本文主要从两个方面进行了进一步探究与分析:第一,通过将我国地区划分为传统上的东中西部三大区域,对当前我国区域流通业发展差异现状、发展趋势及其贡献度进行系统性的动态分析;第二,在区域性差异分析基础上,对影响流通业的区域发展差异的影响因素进行定量分析,建立实证模型,从多个方面对其进行分析。只有正确认识不同区域、不同影响因素的影响程度,才能制定与谋求区域共同发展的经济建设方针相匹配的政策建议,因此,该研究也就具有了实践意义。

表1 区域流通业增加值占全国比重及其GDP贡献率

我国东中西部区域流通业发展差异分析

流通业作为我国经济发展的先导性产业,对我国的经济发展速度、经济发展效益及经济发展质量都会产生影响。基于现有研究的分析,本文分别采用流通业增加值、流通业从业人员数和产业结构优化三个方面进行区域流通业发展差异测度。

(一)流通业增加值

从2010年至2017年间,我国流通业生产总值从70788.29亿元增长到136719.99亿元,增长幅度接近两倍,可见商贸流通业的发展之迅速。但就如我国东中西部经济发展水平呈阶梯状特征一样,流通业的发展也呈现出明显的区域差异。从表1区域流通业增加值占全国比重可看出,60%以上的流通业增加值来自东部地区,说明流通产业总量水平在东部的繁盛程度远远超过中西部;中部地区流通业增加值平均占到25%,西部地区平均仅占到13%,虽然两个地区的占比相比于东部地区均较小,但中部地区流通业增加值占比依然达到西部地区流通业增加值占比的两倍左右。可见我国流通业增加值也呈现显著的东中西部阶梯型区域发展特征。但从发展趋势上看,东部地区流通业增加值占比呈现持续下降状态,西部地区则刚好相反,呈现持续上升态势,中部地区则升中有降。说明我国流通业总产值总体上还是往均衡发展方向靠拢。

表2 区域流通业从业人员数占全国比重及其就业贡献率

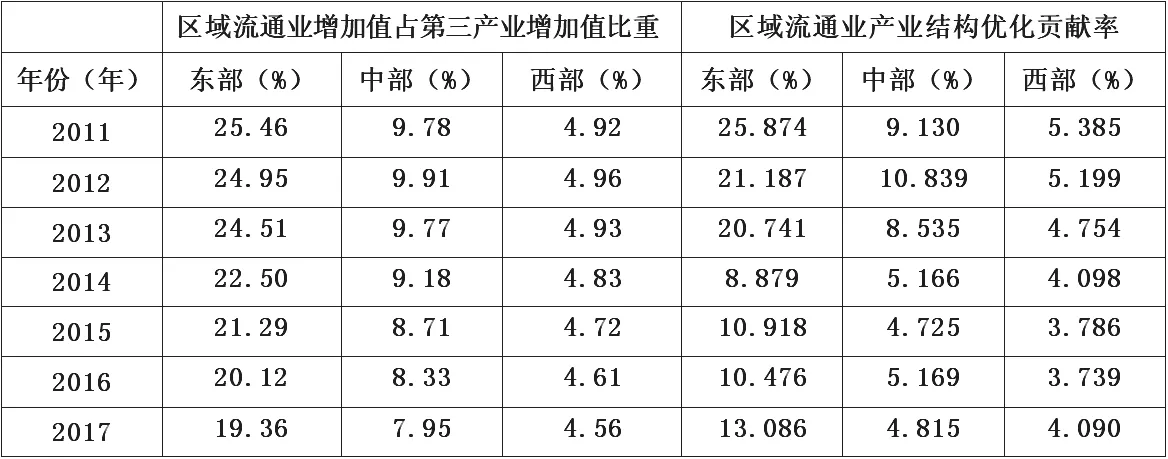

表3 区域流通业增加值占第三产业增加值比重及产业结构优化贡献率

表1还给出了区域流通业GDP贡献率(区域流通业GDP贡献率=区域流通业产值增加量/国内生产总值增加量)。东部地区流通业GDP贡献率最高,平均达到了9.247%,但2012年时达到了最高水平11.763%。中部地区流通业GDP贡献率平均为4.126%,约为西部地区流通业GDP贡献率的1.5倍。说明我国区域流通业GDP贡献率同流通业增加值一致,也呈现明显的东中西部阶梯型区域发展特征。在发展趋势上,东部地区流通业GDP贡献率总体呈下降趋势,且2017年约比2011年下降了36.36%,下降幅度较大;中西部地区流通业GDP贡献率都是升中有降,但近年来则也主要以下降为主。

(二)流通业从业人员总数

2010年我国流通业从业人员总数为1375.42万人,至2017年达到了1952.62万人,增长幅度约为41.97%,呈现较为快速的增长。表2给出了区域流通业从业人员数占全国比重及其就业贡献率,可看出区域流通业从业人员数占比及其贡献率也呈现出明显的阶梯状发展特征。从表2区域流通业从业人员数占全国比重可看出,约57.88%的流通业从业人员集中在东部地区,说明东部地区流通产业从业人员总数已超过中西部地区流通产业从业人员总数之和。中部地区流通业从业人员总数平均占到25.52%,西部地区则平均占到17.05%,可见中部地区流通业从业人员总数占比要比西部地区流通业从业人员总数高8个百分点左右,东中西部阶梯型区域发展特征明显。不过,从发展趋势上看,东部地区流通业从业人员总数占比总体呈现持续下降状态,西部地区则刚好相反,总体呈现上升态势,中部地区则升中有降,保持相对稳定。说明我国流通业从业人员数总体上还是往均衡发展方向靠拢。

表2还给出了区域流通业就业贡献率(区域流通业就业贡献率=区域流通业从业人员数增加量/从业人员总数增加量)。东部地区流通业就业贡献率最高,平均达到了6.852%,中部地区就业贡献率居中,平均为3.046%,西部地区就业贡献率最低,平均约为2.477%。说明我国区域流通就业贡献率同流通业从业人员总数占比一致,也呈现显著的东中西部阶梯型区域发展特征。在发展趋势上,东中西部流通业就业贡献率都没有明确的发展态势。

(三)流通业与产业结构优化

表3给出了区域流通业增加值占第三产业增加值比重及其产业结构优化贡献率。东部地区流通业增加值占第三产业增加值比重最高,2011年达到了25.46%,随后呈逐年降低态势,2017年降为19.36%,但依然是中部地区流通业增加值占第三产业增加值比重的2.4倍,是西部地区流通业增加值占第三产业增加值比重的4.2倍。中部地区总体上流通业增加值占比居中,平均达到9.09%,西部地区流通业增加值占比最低,平均仅达到4.79%。因此,可以看出在区域流通业增加值占第三产业增加值比重上我国依然呈现明显的东中西部阶梯型区域发展特征。在发展趋势上,东中西部流通业增加值占第三产业增加值比重总体上都呈现逐年降低趋势,说明流通业的发展近年来有所放缓。

表3还给出了区域流通业产业结构优化贡献率(区域流通业产业结构贡献率=区域流通业产值增加量/第三产业产值增加量)。东部地区流通业产业结构优化贡献率最高,平均达到了15.88%,中部地区次之,流通业产业结构优化贡献率平均为6.911%,西部地区流通业产业结构优化贡献率最低,平均约为4.436%。说明我国流通业产业结构优化贡献率同区域流通业增加值占第三产业增加值比重一致,也呈现显著的东中西部阶梯型区域发展特征。在发展趋势上,东中西部流通业产业结构优化贡献率总体上都呈现下降态势,这与流通业增加值在第三产业增加值中的比重下降相关。

我国区域流通业发展差异影响因素的实证分析

(一)数据来源与样本选取

为了研究区域流通业发展差异的影响因素,本文整合2010-2017年间31个省份的相关数据进行回归分析。其中,国家统计局为本文提供了城镇人口与总人口、进出口总额、铁路和公路里程等基础数据,王小鲁、樊纲等编制的《中国分省份市场化指数报告(2016)》则为本文提供了各省份的市场化指数。由于该指数报告的年限仅到2016年,本文依据直线法补充了2015-2017年的市场化指数数据。为了避免伪回归,本文还将所有连续变量进行了对数化处理。

(二)模型设定与变量说明

基于现有研究,区域流通业发展差异受城镇化率、市场化程度等因素影响。为了进行进一步的测度,本文设置回归模型如下:

表5 区域流通业发展差异影响因素回归结果

表4 描述性统计分析

式中cgdpit表示商贸流通业生产总值,为流通业三大子行业的生产总值之和。cityit表示各省份的城市化水平,表示人口向城市的迁移程度,用城镇人口与总人口的比值来表示;marit是依据王小鲁、樊纲等编制而的各省份市场化指数,表示各省份的市场化程度;ftecit表示各省份的对外开放水平,用进出口总额来衡量;tptit表示各省份的交通基础设施状况,用各省份的公路里程数与铁路里程数之和来衡量。εit表示误差项,i示省份,t则表示时间。

表4给出了本文主要变量的描述性统计分析。城市化水平平均达到了53.3%,说明我国城市化依然处于较低的水平,但城市化水平最高达到了89.58%,可见我国城市化水平存在较大的地区差异;市场化程度平均达到5.749,总体偏低;对外开放水平和交通基础设施则平均达到了66万亿美元和114691.36公里。

(三)模型估计与结果分析

为了确保结果的稳健性,本文分别用“OLS+稳健标准误”和最小二乘法(WLS)进行回归分析。表5给出了区域流通业发展差异影响因素回归结果,可以看出,城市化水平、市场化程度、对外开放水平和交通基础设施都对流通业发展具有显著的促进作用。由于最小二乘法对回归结果的拟合程度更好,本文主要使用最小二乘法回归结果进行分析。

从纵向看,对东部地区而言,城市化水平对流通业发展差异影响的估计系数最大,城市化水平每增长1个百分点,将带动流通业生产总值增长1.757个百分点,说明在东部流通业发展受城市化水平影响最大。对中部地区而言,交通基础设施建设对流通业生产总值的影响则超过了城市化水平,交通基础设施建设每增长1个百分点,将带动流通业生产总值增长1.077个百分点,这主要是由于中部地区交通基础设施建设的改善对流通业的发展更有效用;在西部地区,城市化水平和交通基础设施建设都对流通业生产总值产生比较大的影响,这主要是由于在地区相对闭塞的情况下,西部地区更依赖于自身的内部经济因素。从横向看,城市化水平和对外开放水平对东部的影响要大于其他两个地区;市场化程度则对东部地区和中部地区的影响较大,对西部地区的影响相对较小;交通基础设施建设对中、西部地区的影响则要大于东部地区。原因在于,我国东部地区是经济发展和对外开放水平最高的地区,城市化水平和对外开放水平对流通业的拉动作用显著;而中西部地区较为偏僻闭塞,交通基础设施建设对流通业的拉动作用更为明显;相较于西部地区,中部地区的经济更为开放,较高的开放程度使得市场化程度对流通业的带动作用又比西部地区更为显著。

结论

通过对我国各省份流通业增加值、流通业从业人员数和对产业结构优化的贡献进行区域性差异测度,可以发现,我国流通业增加值总量及其GDP贡献率、流通业从业人员总数及其就业贡献率和对产业结构优化的贡献率都呈现出明显的东中西部阶梯型区域发展特征。通过对流通业区域性差异影响因素进行探究,可以发现:城市化水平、市场化程度、对外开放水平和交通基础设施都对流通业发展具有显著的促进作用并且存在区域差异性;由于东部地区经济发展和对外开放水平较其他两个地区更高,城市化水平和对外开放水平在东部地区对流通业的拉动作用更为显著;中、西部地区由于较为偏僻闭塞,交通基础设施建设对流通业的拉动作用更为明显;相较于西部地区,中部地区的经济更为开放,较高的开放程度使得市场化程度对流通业的带动作用又比西部地区更为明显。因此在流通业发展过程中应根据各区域的差异制定具有针对性的措施与政策。