谁是“田父”?

——论陶渊明《饮酒》诗中的“田父”

贺 伟

(清华大学 中文系,北京 100084)

一、问题的提出

陶渊明写有《饮酒二十首》,第九首为:

清晨闻叩门,倒裳往自开。问子为谁与?田父有好怀。壶浆远见候,疑我与时乖。褴缕茅檐下,未足为高栖。一世皆尚同,愿君汩其泥。深感父老言,禀气寡所谐。纡辔诚可学,违己讵非迷。且共欢此饮,吾驾不可回。[1]228

此诗主要写一位“田父”劝陶渊明出仕的故事。“田父”是谁?是实有其人,还是文学的虚构?学者颇有不同意见。宋人赵泉山曰:“时辈多勉靖节以出仕,故作是篇。”[2]179明人黄文焕云:“此田父犹俗见耳。其至诚可取,惜不与(颜)延年、(殷)景仁同传名。”[2]179清人陶必铨道:“此必当时显有以先生不仕宋而劝驾者。”[2]180三人都认为“田父”实有其人,只是姓名不传,逯钦立、龚斌、袁行霈也持类似的看法。也有人认为“田父”是虚构的人物,不必过于坐实,如清人温汝能便说:“篇中不过设为问答以见志耳,所云田父,正不必求其人以实之也。”[2]180这两种观点都有一定道理,但有人劝陶渊明出仕当无疑问,不然此诗便成了无的放矢。

出仕并非一件易事,不是说你想当官就能当官,陶渊明也不例外。《归去来兮辞·序》:“余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。”[1]390陶渊明早年因为家贫,想要谋个一官半职,却“求之靡途”,最后还是靠他的叔父陶夔暗中相助,才达成心愿。《饮酒》之九一诗明写有人劝陶渊明出仕,这暗示陶渊明当时有出仕的机会。《宋书》卷九三《陶潜传》“义熙末,征著作佐郎,不就。江州刺史王弘欲识之,不能致也”[3]2288,颜延之《靖节征士诔》“有诏征著作郎,称疾不赴”[4],晋安帝义熙末,陶渊明曾被朝廷征为著作佐郎。

陶渊明没有赴任,给出的理由是身染疾病,这是托辞,还是实情?应当是实情。《示周续之祖企谢景夷三郎》言“负痾颓檐下,终日无一欣。药石有时闲,念我意中人”[1]90,此诗作于义熙十二年(416);《赠羊长史》曰“闻君当先迈,负痾不获俱”[1]143,此诗作于义熙十三年(417);《宋书·陶潜传》记“(陶)潜有脚疾,使一门生二儿轝篮舆”[3]2288,此事发生于义熙十四年(418);《与子俨等疏》称“病患以来,渐就衰损,亲旧不遗,每以药石见救”[1]441-442,此文作于永初二年(421);《答庞参军·序》称“吾抱疾多年,不复为文”[1]103,此诗作于景平元年(423);颜延之《靖节征士诔》言“年在中身,疢维痁疾”[4],此文作于元嘉四年(427)。可见至迟在义熙十二年陶渊明就已患病,直到去世,始终病痛缠身。

朝廷征陶渊明为著作佐郎的时间,史传没有明确交代,只给出了“义熙末”这一时间段。根据陶渊明的病情,应当在义熙十一年(415)末至义熙十二年初。义熙十二年六月稍后,江州刺史檀韶苦请周续之出山,周续之等人在浔阳城讲《礼》校书。陶渊明就住在浔阳负郭,与其相距不远,却说“相去不寻常,道路邈何因”[1]90,这表明此时他的病情已比较严重。若不是身染病痛,行动不便,不应有这种感叹。义熙十三年,刘裕收复洛阳,陶渊明想要与羊松龄一同前往游历,因身体抱恙,不能成行,有一种深深的遗憾。到义熙十四年,陶渊明因脚疾,出行都要靠门生篮舆抬送。《饮酒》之九所记“田父”劝陶渊明出仕事,当发生在陶渊明染病之初,行走尚方便的时候。义熙十二年六月以后,陶渊明病情已加重,行动颇不便,在这样的情况下还劝其出仕,实在有失厚道。此外,《饮酒二十首》写于义熙十二年前后,此诗是系列组诗中的一首,理应作于同时。

综上,陶渊明被朝廷征召,应在义熙十一年末至义熙十二年初,此时他初染疾病,行动尚便,但不欲赴任,“田父”登场,劝其出仕。弄清了此诗的写作背景,我们再把视线转回田父身份的考察上来。

二、“田父”的身份特征

“清晨闻叩门,倒裳往自开”,早晨陶渊明听到急促的敲门声,来不及穿好衣服,便去开门。开门一看,是位“田父”。“问子为谁与”?陶渊明似乎跟这位“田父”不怎么熟络,便问他来此所为何事。“田父”怀疑陶渊明不合时宜,诚恳地劝说道:“褴缕茅檐下,未足为高栖。一世皆尚同,愿君汩其泥。”“田父”希望陶渊明能够出仕,积极追求世俗认可的功名事业,而不是龌龊于茅屋之下,过着艰贫的生活,自以为清高迥俗。陶渊明对田父的好意表示感谢,推辞说自己秉性寡合,不愿意违背心志,勉强出仕。整个故事到此戛然而止。

“田父”,从字面上看,就是从事耕作的农夫。但仔细思考,这首诗里的“田父”,身份却没那么简单。首先,“问子为谁与”说明陶渊明跟“田父”不熟,没什么交情。问题是,一个没有交情的人,会大清晨连人家睡没睡醒都不管,就贸贸然去敲门吗?其次,他大清早敲门不是因为有急事,不是为了自己,而是为了陶渊明,这简直就是活雷锋嘛!再者,他大清早敲门,是来劝说陶渊明出仕,他怎么知道陶渊明被朝廷征召的事?再者,出不出仕是人家陶渊明的自由,他跟人家非亲非故,为什么要瞎操心?且人之常情,喜听顺承己意者,不喜听劝,陶渊明既不欲出仕,他何必自讨没趣,冒着被人反感的风险,谆谆劝导?他做这一切图的是什么?最后,他的劝辞“褴缕茅檐下,未足为高栖。一世皆尚同,愿君汩其泥”,明显化用《楚辞·渔父篇》中屈原与渔父的对话,一个整日忙于耕作的农夫,《楚辞》典故张口就来,他怎么有那么高的文化修养?这些都是诗中“田父”不合常理的地方,也是我们推测“田父”身份的线索和依据。

陶渊明在《归去来兮辞·序》中称,家贫不能自给时,亲故多劝其出仕。《祭从弟敬远文》:“余尝学仕,缠绵人事,流浪无成,惧负素志。敛策归来,尔知我意,常愿携手,置彼众议。”[1]456陶渊明辞官彭泽,归隐田园,遭到“众议”,这些“众议”很可能也出自亲友,一般人对陶渊明的仕隐选择不会上心,更没必要非议。可见陶渊明的亲友们,对其仕隐举动比较关注,且大都希望他出仕做官。《饮酒》诗中的“田父”一大早就急匆匆地前来敲门,苦口婆心地劝陶渊明出仕,说明他对陶渊明的情况很关注,应当是陶渊明的亲友,至少与陶渊明有比较亲密的交往。

义熙元年(405)陶渊明辞官彭泽,返回原本所住的上京旧居。义熙四年(408)六月居所遇火,迁往西庐。义熙十一年又移居南村,有《移居二首》:

昔欲居南村,非为卜其宅。闻多素心人,乐与数晨夕。怀此颇有年,今日从兹役。弊庐何必广,取足蔽床席。邻曲时时来,抗言谈在昔。奇文共欣赏,疑义相与析。[1]114

春秋多佳日,登高赋新诗。过门更相呼,有酒斟酌之。农务各自归,闲暇辄相思。相思则披衣,言笑无厌时。此理将不胜,无为忽去兹。衣食当须纪,力耕不吾欺。[1]117

南村位于浔阳城负郭,陶渊明搬来后,结识了一些友人,其中有从事耕作者,此由“农务各自归”一语可知,也有一些官员。据“奇文共欣赏,疑义相与析”“春秋多佳日,登高赋新诗”,陶渊明在南村交往的对象有较高的文学素养,能够欣赏奇文、辨析疑义,还能抗言论古、饮酒赋诗,这可不是普通的老农所具备的。这一年末或第二年初,朝廷征陶渊明为著作佐郎,陶渊明此时感染上疾病,不欲出仕,《饮酒》中的“田父”适时登场,劝其赴任。因此,“田父”应当是陶渊明移居南村后结识的友人之一,并且具有一定的文学才能。下面我们考察一下陶渊明这一时期的交往对象,进一步缩小“田父”的范围。

三、谁是“田父”

《晋书》卷九四《陶潜传》:“顷之,征著作郎,不就。既绝州郡觐谒,其乡亲张野及周旋人羊松龄、宠(当作“庞”)遵等,或有酒要之,或要之共至酒坐,虽不识主人,亦欣然无忤,酣醉便反。”[5]张野、庞遵、羊松龄都与陶渊明有交往。据《莲社高贤传》,张野,南阳人,居浔阳柴桑,与渊明有婚姻契。学兼华梵,尤善属文。州举秀才、南中郎府功曹、州治中,征散骑常侍,皆不就,义熙十四年卒,陶集中《岁暮和张常侍》一诗即是挽悼其卒世而作。张野为陶渊明乡亲,擅属文,很可能还有躬耕的经历,符合“田父”身份,但他归心释氏,向往西天净土,不曾仕宦,不太会那么迫切地劝陶渊明出仕。庞遵,一名庞通之,为陶渊明故人,王弘曾因其得与陶渊明相识。陶渊明写有《怨诗楚调示庞主簿邓治中》一诗,历叙生平之艰辛,末联“慷慨独悲歌,钟期信为贤”[1]99,以伯牙自比,以庞遵比钟子期,视其为生平知己。这说明庞遵很了解陶渊明,知晓其心志,未必会劝其违背本心,勉强出仕。羊松龄担任左将军檀韶的长史,义熙十三年奉命前往关中向刘裕庆贺,陶渊明本打算与之同行,因病不果,有《赠羊长史》一诗写此事。羊松龄与陶渊明交往的细节已难知其详,其是否为《饮酒》诗中的“田父”亦不可知,不排除这种可能性。但《饮酒二十首》作于义熙十二年前后,陶渊明曾命故人抄写流传,以为欢笑,羊松龄此年尚在浔阳,与陶常有往来,能读到此诗。若诗中的“田父”真指羊松龄,他自然明了其中的影射批评之义,这难免对两人的友谊造成伤害,以陶渊明之雅量亲和,未必会有此种举动。

陶渊明这一时期的交往对象,还有周续之、祖企、谢景夷。《示周续之祖企谢景夷三郎》:“负疴颓檐下,终日无一欣。药石有时闲,念我意中人。相去不寻常,道路邈何因。……老夫有所爱,思与尔为邻。愿言诲诸子,从我颍水滨。”[1]90此诗作于义熙十二年,文中称周续之等为“意中人”,结尾劝他们跟自己结伴作邻,颇有调侃意味。周续之师事沙门慧远,归心释迦,与陶渊明、刘遗民并称“浔阳三隐”。周续之与朝廷权贵多有交往,且屡被征召,但不曾出仕,《宋书》将其置于《隐逸传》,他不见得会那么俗气地劝陶渊明出仕。祖、谢二人的生平,及与陶渊明交往的细节,已不可知,无由推断其是否为“田父”。

相较之下,“田父”为殷晋安的可能性最大。陶集有《与殷晋安别》一诗:

殷先作晋安南府长史掾,因居浔阳,后作太尉参军,移家东下,作此以赠。

游好非少长,一遇尽殷勤。信宿酬清话,益复知为亲。去岁家南里,薄作少时邻。负杖肆游从,淹留忘宵晨。语默自殊势,亦知当乖分。未谓事已及,兴言在兹春。飘飘西来风,悠悠东去云。山川千里外,言笑难为因。良才不隐世,江湖多贱贫。脱有经过便,念来存故人。[1]138

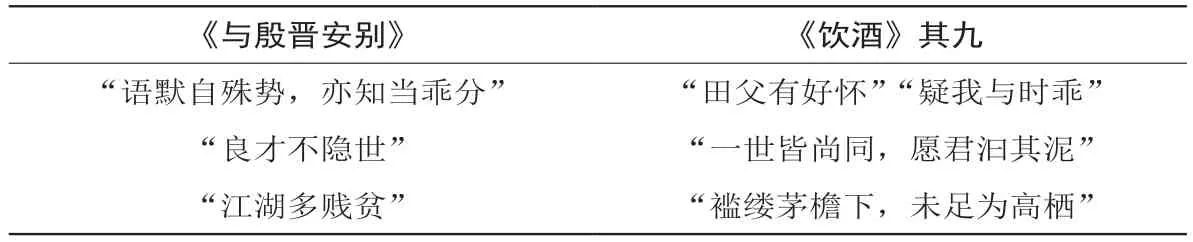

殷晋安,姓名不详①殷晋安,学界大多认为指殷铁(字景仁),从而把此诗系于义熙七年(411)前后。然经袁行霈先生考证,殷景仁于义熙六年(410)五月初仕为刘毅参军,七年三月即改任刘裕太尉行参军,断无在此十个月内又曾任晋安太守兼南府长史掾之理;且刘毅任后将军期间,未曾去过浔阳,浔阳时沦陷于卢循之手。因此,“殷晋安”绝非殷景仁。(袁行霈:《陶渊明集笺注》,中华书局2011年版,第110——111页),邓安生、龚斌认为即《莲社高贤传》里记载的晋安太守殷隐,可备一说。本诗序文“殷先作晋安南府长史掾”一语中之“晋安”,乃晋安太守之省文;南府乃南中郎将军府之省文,义熙中孟怀玉曾以南中郎将、江州刺史镇浔阳;长史指南中郎将府的长史;掾指南中郎将府的曹掾。殷一身而三任,即以南中郎将府的长史领晋安太守兼曹掾。孟怀玉卒于义熙十一年,殷晋安作太尉参军移家东下在义熙十二年春[1]140,陶渊明写作此诗与之赠别。我们将此诗与《移居二首》、《饮酒》其九的文本对读,不难发现它们之间存在着明显的对应关系,具体可参看表1、表2:

表1 《与殷晋安别》与《移居二首》文本对照

表2 《与殷晋安别》与《饮酒》其九文本对照

陶渊明与殷晋安交往时间不长,但感情颇为深厚,信宿清话,携手同游。殷晋安有功名事业之心,积极用世,他把陶渊明当作好友,所以得知朝廷征渊明为著作佐郎,诚恳地劝他就职。陶渊明若真的赴任,便可以与他一同东下,两人还能继续保持较为密切的往来。殷晋安既是陶渊明的好友,又具有文学才能,符合“田父”的身份。陶渊明写有不少赠答诗,如《赠羊长史》《答庞参军》《酬刘柴桑》《和郭主簿》等,要么吐露心志,要么惜别祝福,很少会说对方的“坏话”。而细细品味“语默自殊势,亦知当乖分”“良才不隐世,江湖多贱贫”二句,有一种潜在的责备意识,似乎对殷晋安热衷仕途抱有微词和遗憾,这在陶渊明的系列赠答诗中很特别,当是有所指涉,可以看作对《饮酒》其九“田父”劝仕话语的潜在回应。

四、回响

除了《移居二首》、《饮酒》其九、《与殷晋安别》外,陶渊明还有两篇作品与殷晋安劝其出仕这一事件有关:一是《饮酒》其十三,一是《感士不遇赋》。

《饮酒》其十三:“有客常同止,取舍邈异境。一士常独醉,一夫终年醒。醒醉还相笑,发言各不领。规规一何愚,兀傲差若颖。寄言酣中客,日没烛当秉。”[1]236与《与殷晋安别》的对应关系见表3:

表3 《饮酒》其十三与《与殷晋安别》文本对照

如表3所示,此诗与《与殷晋安别》在文本上存在着明显的互文关系。“一士长独醉”指的是陶渊明,“一夫终年醒”指的是殷晋安,两人虽交往亲密,常相同止,终归殊途。本诗属于《饮酒二十首》系列组诗中的一篇,与《饮酒》之九作于同时,两诗都是回忆与殷晋安的交游,以及殷劝其出仕的往事,可见陶渊明对这一事件的“耿耿于怀”。

《感士不遇赋》:“昔董仲舒作《士不遇赋》,司马子长又为之。余尝以三余之日,讲习之暇,读其文,慨然惆怅。”[1]365“讲习”即《移居》“奇文共欣赏,疑义相与析”之义。赋文“嗟乎!雷同毁异,物恶其上。妙算者谓迷,直道者云妄。坦至公而无猜,卒蒙耻以受谤,虽怀琼而握兰,徒芳洁而谁亮”[1]114,正与“田父”“一世皆尚同,愿君汩其泥”之语相应。赋末云:“宁固穷以济意,不委曲而累己。既轩冕之非荣,岂缊袍之为耻。诚谬会以取拙,且欣然而归止。拥孤襟以毕岁,谢良价于朝市。”[1]367此即《饮酒》其九“深感父老言,禀气寡所谐。纡辔诚可学,违己讵非迷。且共欢此饮,吾驾不可回”表达的思想,也可以看作陶渊明对“田父”劝仕话语的回应①关于《感士不遇赋》的创作时间,学界颇有不同意见。龚斌指出,《感士不遇赋》“思想内容多与《饮酒二十首》相近。‘拥孤襟以毕岁,谢良价于朝市’二句,显指义熙末称疾不应征命事,故此文大致作于义熙十一二年间”(龚斌:《陶渊明集校笺》,上海古籍出版社1999年版,第390页)。本文采用这一观点。。

此外,《饮酒》其六:“行止千万端,谁知非与是。是非苟相形,雷同共誉毁。三季多此事,达士似不尔。咄咄俗中愚,且当从黄绮。”[1]223可能也与殷晋安劝其出仕有关。“雷同共誉毁”与“一世皆尚同”“且当从黄绮”与“吾驾不可回”均相对应。

陶渊明是周到的,他写作《饮酒》其六、其九、其十三与《感士不遇赋》的这一年,殷晋安已于初春东下,前去做太尉刘裕的参军,读不到这些篇目。正因为这样,他可以对殷晋安劝其出仕作出无声的回应,以表明自己躬耕固穷、不乐仕进的心志,同时对殷晋安热衷仕途表示批评和憾意。但陶渊明毕竟是厚道的,他把殷晋安的人物原型改造成“田父”的形象,没有直接点出友人姓名,也因此他的批评是含蓄的、委婉的、影射的。他们毕竟有过一段携手同游、高谈在昔的愉快时光,有过一场情深缘浅的美好友谊。对于殷晋安,对于这段时光,陶渊明是怀念的,也是遗憾的。“田父”本应与自己是同道中人,最后还是离开了“土地”,奔向了官场。陶渊明挥手与之作别,拿起锄头,默默地在稻田里躬耕,最终成了后人仰慕不已的田园偶像,成为一种永恒的文化符号;而殷晋安的身影,则逐渐湮没于历史的洪流之中。