三角帆蚌对综合养殖水体水质及鱼蚌生长的影响

杨 坤,胡星明,卢文轩

(1.安徽省农业科学院水产研究所,水产增养殖安徽省重点实验室,合肥 230031;2.合肥师范学院化学与化学工程学院,合肥 230601)

三角帆蚌(Hyriopsiscumingii)是我国培育淡水珍珠的主要贝类品种。目前,生产中主要是单养三角帆蚌和鱼蚌综合养殖模式。单一的养殖珍珠蚌已经越来越难以符合行业的发展需求。优化池塘养殖模式,提高淡水珍珠养殖产量和资源利用效率并降低养殖污染,有助于淡水珍珠产业的可持续发展。

综合养殖是提高营养物质利用效率和水产养殖产量的有效途径[1,2]。前期的研究表明,鱼蚌混养能够明显改善水质,有助于降低养殖系统内氮、磷和有机废物的积累[3-5]。还能有效控制蓝藻增殖,促进绿藻和裸藻等大型藻类的生长,提高养殖水体浮游植物的生物量[3,6,7]。此外,鱼蚌混养比单养蚌更有利于三角帆蚌的生长[8],混养池塘中鱼类的存活率和平均增重率也优于单养鱼类的池塘[9]。

然而,人工养殖贝类生活的水层往往是人为设定,生活在不同水层的贝类生长往往存在差异[10-12],关于综合养殖模式下蚌吊养的适宜水层及其对鱼和蚌生长的影响尚未见报道。本试验通过鱼蚌综合养殖,在草鱼放养模式固定的前提下,就三角帆蚌不同吊养密度和深度对养殖水体水质及养殖动物存活和生长的影响展开研究,旨在为优化三角帆蚌池塘养殖模式提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

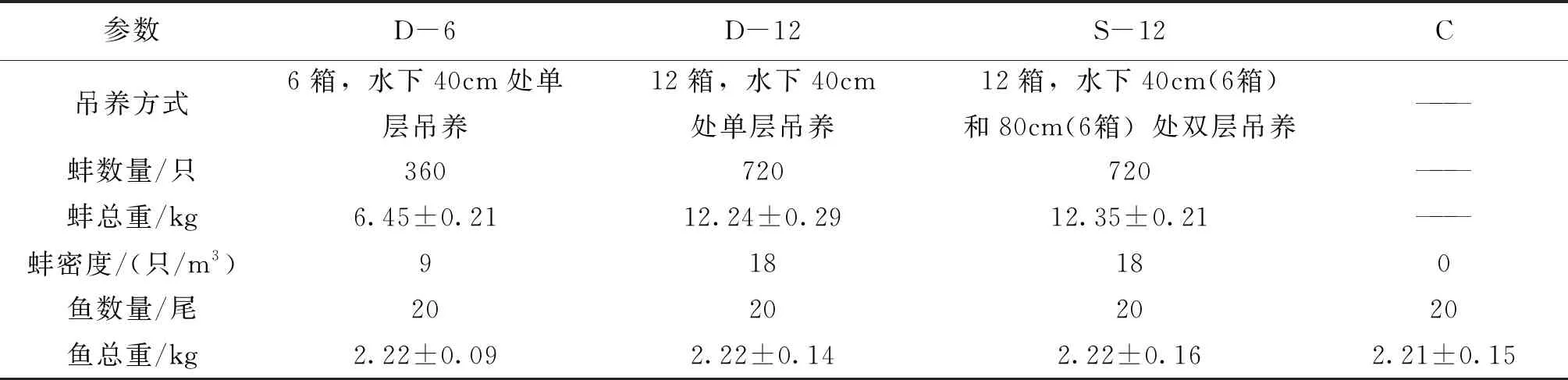

试验于2018年7月17日~8月28日在安徽省农科院观赏鱼繁育基地水泥养殖池中进行。水泥池呈长方形,面积20 m2,试验期间保持水深在2.0 m。三角帆蚌购自安徽省芜湖县某养殖场,为1龄蚌,重量约15 g/只。吊养箱为(0.5×0.5×0.1)m的竹制方框,底层和上层包覆不同网眼大小的尼龙网,每箱装蚌60只。池中架设横栏,多排悬吊养殖。排距为2 m,笼距为1 m。试验用草鱼由本养殖基地提供,初始体重89~127 g/尾。每天上午8∶00~9∶00投喂配合饲料。试验用水取自同一养殖池塘,试验前及试验期间均未施肥,不换水,只定期补充蒸发的水分。每处理组3个重复,共12个养殖池。各组试验设计见表1。

1.2 样品的采集、处理及分析方法

表1 试验设计Tab.1 Experiment design

分别于试验始末对三角帆蚌和草鱼进行计数和测定总重,计算各自的存活率(SR)和增重率(WGR)。公式如下:

SR(%)=Mt/M0×100%

WGR(%)=(Wt-W0)/W0×100%

式中,Mt表示试验结束时鱼/蚌的存活数(尾/只),M0表示试验开始时鱼/蚌的数量(尾/只);Wt表示鱼/蚌的终末总重(kg),W0表示鱼/蚌的初始总重(kg)。

采用SPSS13.0软件对数据进行统计分析。用单因素方差分析(One-way ANOVA)检验不同蚌密度对各水质指标及养殖动物存活和生长的影响及各处理间的差异,用Duncan’s test进行多重比较。取P<0.05为差异显著性水平。

2 结果与分析

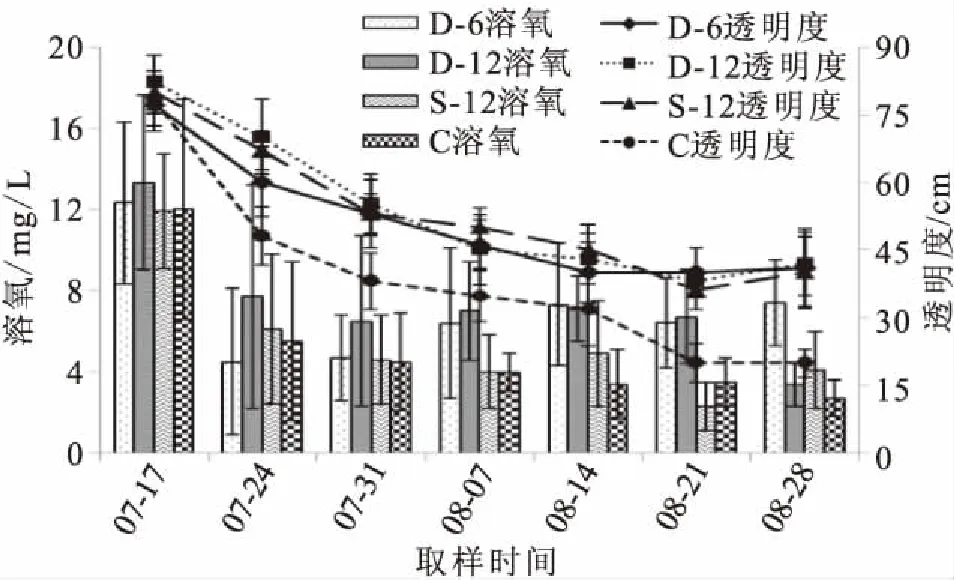

2.1 WT、SD、DO和pH的变化规律

试验期间WT变化范围为27~34 ℃,7-8月初WT较高,维持在30℃以上,后期波动范围为27~29℃,平均WT为30.6℃。SD变动范围为20~87cm,随着试验的进行,SD均呈现下降趋势(图1)。从第2周开始,C组SD明显低于其它三组。DO在2.3~15.8mg/L之间变化,随时间的延长逐渐下降,变化趋势与SD相似(图1)。pH波动区间为7.7~9.4。

图1 试验期间透明度及溶氧变化情况Fig.1 Variation of water transparency and dissolved oxygen in ponds during the experiment

2.2 对氮、磷和COD的影响

表2 试验期间水质的化学指标Tab.2 The mean value of the chemical index of water quality in ponds during the experiment mg/L

注:同一行数据中含相同字母表示无显著差异(P>0.05),不同字母表示有显著差异(P<0.05)。下同。

2.3 对蚌和鱼存活及生长的影响

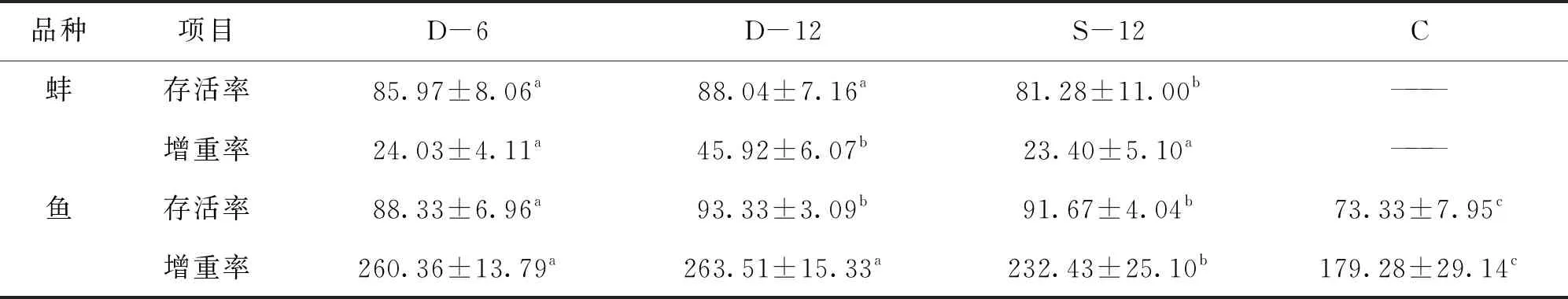

试验结束后养殖动物的存活率及增重率见表3。吊养组中,D-12组蚌存活率最高,但与D-6组无显著差异;S-12组蚌存活率最低,显著低于其它组。D-12组蚌增重率最大,显著高于D-6和S-12组。草鱼存活率由高到低依次为D-12>S-12>D-6>C。增重率最低为C组,最高为D-12组。吊养组(D-6、D-12、S-12)鱼类存活率和增重率显著高于对照组(C)。双层吊养模式下(S-12),蚌和鱼的存活率和增重率均低于单层吊养(D-12)。综上,D-12组中蚌和鱼的生长存活情况最优。

表3 试验期间各组蚌和草鱼存活率及增重率Tab.3 The survival rates and weight gain rates of mussels and fish in ponds during the experiment %

3 讨论

3.1 吊养对养殖水体水质的影响

近年来,利用贝类控制藻类、调控水体环境的研究日益受到重视[13-16]。贝类通过滤食水体中浮游植物、有机碎屑等悬浮颗粒增加水体透明度[17]。试验初始,各处理间SD无显著差异,之后吊养组透明度均高于对照组,也印证了这一观点。吊养组DO高于对照组,表明在鱼类养殖系统中额外增加三角帆蚌不会使DO下降,这与三角帆蚌摄食提高了初级生产力有关,也与三角帆蚌耗氧率较低有关[18]。与戴杨鑫等[19,20]的研究结论类似,本试验中DO与SD变化趋势相近,呈现下降趋势,意味着养殖后期应密切注意养殖水体中DO变化并适时采取措施提高水体的DO。

3.2 吊养对蚌、鱼生长的影响

贝类利用水体中各种含氮化合物如浮游植物、鱼类粪便等有机碎屑和溶解无机氮等作为营养源。而草鱼为典型的草食性鱼类,兼吃人工饲料。因此两者不存在食物竞争,通过贝类滤食改善水质而产生间接关系。

从养殖动物的存活率和增重率等数据得出,吊养三角帆蚌可以提高蚌和鱼的产量。D-12组三角帆蚌和草鱼生长状况最好,推测这可能与该吊养密度和管理措施下水-浮游植物-养殖生物之间的元素循环存在一种动态平衡有关,这种平衡改善了养殖环境,有利于提高营养物质的利用效率和池塘综合养殖的产量。过高或过低的蚌密度难以维持这种平衡。胡梦红等[3]认为,在鲢鳙养殖池塘中,1龄插片蚌最佳放养密度为1.0只/m3。武震[9]的试验结果显示混养三角帆蚌密度为0.8只/m3时对养殖四大家鱼最有利。本试验条件下,就养殖动物的生长情况而言,三角帆蚌以18只/m3的密度吊养为佳。与前述差异较大,可能是由于水质状况、蚌的规格、混养鱼种类搭配和密度以及养殖管理措施等多方面原因造成。

从水质和养殖指标来看,同等三角帆蚌密度下分层吊养的效果不及单层吊养,但草鱼的存活率和增重率差异不明显。有报道称,在湖泊中,吊养在不同水层的三角帆蚌,其生长速度各不相同[12]。吊养在水体中层的珍珠贝(Pinctadaimbricata)的生长速度要高于养在水底的个体[23]。高吉华等[12]的试验结论表明,吊养在表层下40 cm处的三角帆蚌的蚌壳长、蚌壳宽和蚌重略高于表层下80 cm处的三角帆蚌。结合以上观点,推测本试验中可能由于下层贝类存活率及生长速度低于上层,从而导致双层吊养池三角帆蚌总体生长情况不如单层吊养池,进而造成蚌类滤食效果的差异而最终影响水质。构成贝类适宜养殖水层的环境条件目前尚不完全清楚。利用不同养殖品种,在不同环境下采用不同养殖方式进行试验,可导致不同水层养殖的贝类生长表现出差异[11,24-26]。因而今后还需要进一步的试验来确定构成三角帆蚌适宜养殖水层的环境条件,为优化三角帆蚌的池塘养殖模式提供科学依据。