赏石与山水画中“适意”的表现

张舒

This article analyzes the expression of “enjoyable feeling”in ornamental stone and landscape painting, and incisively expounds on the literatis passion for natural landscape, pursuit of life at ease and subsequently have access to the liberation and freedom of mind and spirit.

中國传统的赏石文化延续千年而从未间断。石头本是天然之物,但一旦经过文人的择取、位移、重新放置之后,这世间最平常之物,却变得意义非凡。文人赏石、咏石、置石、画石,使石头不仅成为园林或文房的观赏品,同时也是观照自然、寄情山水、道德追求的象征。赏石与山水之间更是有着千丝万缕的情结。从原始的大山崇拜到追求山水之美,从堆山置石的园林造景到书斋几案上的文玩清供,无不体现着文人将这自然之物渐渐生活化、艺术化。本文通过对赏石与山水画“适意”表现的分析,论述其中体现的文人对自然山水的热爱,对自适生活的追求,继而得到心灵与精神上的解放与自由。

一、赏石与山水画皆起源于对山水的向往

自古以来,石头与人们的生活有着十分密切的联系。人类早期,石头以生产工具的方式进入人们生活,在历史的长河中,渐渐被人们赋予了文化和艺术的内涵。魏晋以来,玄学思想盛行,形成一股崇尚自然、寄情山水的风潮。人们由最初的山川崇拜转化为对自然山水的欣赏与追求。人们以山水为美的对象,对山水的崇拜转变为审美活动。追寻山水,就是追寻山水之美。

追寻自然、崇尚自然的风气同样促进了园林艺术的发展,造园置石之风盛行。《尔雅》中有云:“土高有石曰山。”杜绾《云林石谱》的序言中说:“仁者乐山,好石乃乐山之意。”石与山异体而同质,从象征意义上来说,观石就是观山。

久居城里因“不能置身岩下”享受大自然的景致,人们便在苑中磊山叠石,渴望再现自然。早在秦始皇时期就有著名的阿房宫,汉武帝的建章宫,开启了帝王建园赏石的文化。但早期宫苑规模宏大,是自然宇宙的象征,此乃“以大象大”。魏晋之时,造园之风骤变,首开小园林象征大宇宙之则,以文人园林最为典型。文人建园往往追求如诗如画的佳景胜地,体现着文人生活的自适与精雅。晚唐宰相李德裕在洛阳城郊置有平原山庄,将搜聚各地的奇花异木、珍松怪石置于其中,并将山庄布置似名山大川的模样。这便是将自然山川拉近生活的表现。

赏石文化受山水园林艺术的影响,崇尚自然。在人的审美观念中,石是浓缩的山,再现的自然。李渔《闲情偶寄》中写:“幽斋磊石,原非得己,不能致身岩下与木石居,故以一拳代山,一勺代水,所谓无聊之极思也。”林有鳞《素园石谱》中写道“余性嗜山水,故寄兴于石”,一语道破文人之所以爱石,是源于对山水的热爱。杜绾《云林石谱》的序言中写道:“居士好石之雅,蕴千岩之秀,大可列于园馆,小或置于几案,如观崇少,而面龟蒙,坐生清思。”凹者为谷,凸者为峰,每一次观赏,就是一次虚游山水。文人将石想象成自然山水,在赏石的同时陶醉其中,体现着对山水的向往。园林与山水的关系使人们崇尚自然的追求找到了现实中的归依,造园赏石成为文人向往山水的智性延伸。

二、对自适生活的追求

园林生活是文人展隐心灵的最佳方式。司马光建有“独乐园”,苏舜钦营造“沧浪亭”。宋徽宗更是亲自设计宋朝规模最大的园林“艮岳”。园林中的奇石,文人案头的清供玩石,成为文人养性的乐事。园林中的所有布置皆是为了使园居者身心愉悦。米芾曾作《致爽轩记》,记其闲逸萧散的园林生活:“构致爽轩落成……座间与客对弈,或拈弄笔墨,清阴满意,皆思挟纩。所置有木榻一,便于午睡;石长几一,便于鼓琴;竹垆一,便于煮茶……席间惟设玲珑玩石,随时抚摩,此则予之嗜癖不能去也。”米芾的园林生活,可谓涤除尘垢,吞吐自然。琴棋书画,以慰其心;玲珑玩石,却是他终生的癖好。

雅集、园林题材的绘画更能直接地反映文人闲适的园居生活。王维的《辋川图》、卢鸿的《草堂图》、李公麟的《龙眠山庄图》《西园雅集图》都传达了文人生活的雅兴,并被后世不断模仿成为造园与园居生活的范例。园林绘画多描绘园林中的雅集场景:抚琴、品茗、赏古、清谈,将米芾所描述的闲逸萧散的园林生活生动再现。园林绘画寄托着他们的理想,抒写着性灵,通过放浪山水、品评生活来题诗作画,表现出文人自我任真、风流自喜、追求适意的生活情趣。

古代文人以“达则兼济天下,穷则独善其身”为处世哲学,人生之穷达都与园林文化息息相关。“达”时徜徉于园林,有一种春风得意、踌躇满志的精神满足;“穷”时则寄情山水,林苑便成为慰藉心灵的休憩之所。王振复在《中国园林文化的道家境界》一文中认为“身在江湖而心存魏阙”是园林基本的文化心态,就园主的赏园心态而言,可以说是“外道内儒”。白居易谪官暂居庐山,筑“草庐”以供休憩是如此心态;司马光由王安石变法失败,闲居于独乐园也是这种心态。有些园主在朝堂上失意便退隐于林苑,可以说园林是文人追求风平浪静的港湾,是自适生活的理想。白居易在《草堂记》最后写道:“待予异时弟妹婚嫁毕,司马岁秩满,出处行止,得以自遂,则必左手引妻子,右手抱琴书,终老于斯,以成就我平生之志。清泉白石,实闻此言。”白居易为未来生活勾勒了一幅“出处行止,得以自遂”的美好画面,并以此成就其平生之志。

可见文人们由于深感宦海沉浮的“苦”,便在园林中把玩诗情画意的“乐”,在顺境时可以坐观以自适,逆境时借此托物以言志。因此文人寄情书画,赏石游园既是失意心境的表现,也是自适的生活情调与生活态度的追求。

三、山水画中的“适意”

赏石的“适意”不仅可以在林苑和书斋中被感受到、把玩到,在描绘着山景、石景的绘画中更能被直观到。山水画是表现自然山水的最直接的艺术形式,对自然的追求与热爱使得山水画从宋代成为中国画的主流并延绵千年。山水的无穷之趣,使其成为了文人抒写情思的媒介。李成明确提出“吾本儒生,虽游心艺事,然适意而已。”文征明说:“高人逸士,往往喜弄笔作山水以自娱。”这更是透露出山水画与作者人格和生活上的关系。

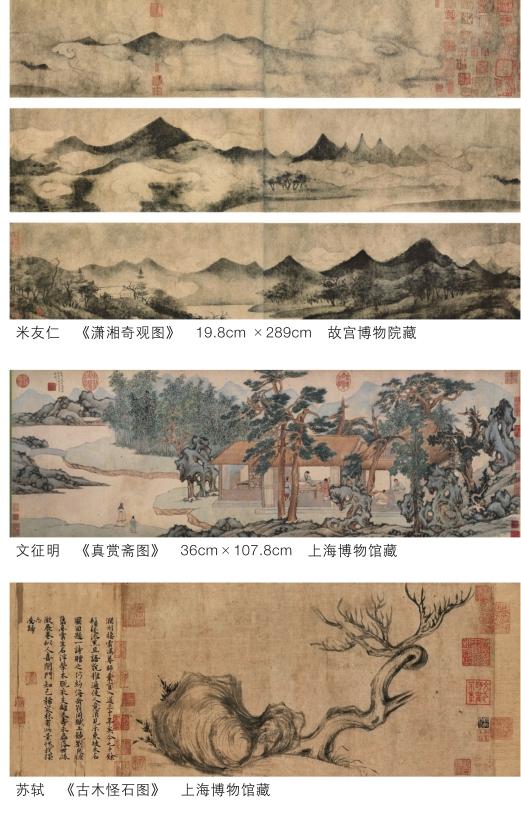

文人画更是注重“适意”的表达。苏轼《古木怪石图》中,笔墨恣意,不求形似,开创文人画奇石高逸简率的先河。他形容自己的写作“如万斛泉源,不择地而出”,认为绘画如诗歌一样,天赋匠心,自然而出。“二米”以“墨戏云山”写潇湘奇观,“写其真趣,卷以悦目。”对于文人来说,在严肃正经的事物之余,艺术是君子的闲治之事,诗歌、书法、绘画都是自我表达的途径。这种“不择而出”和“墨戏”的创作态度,可谓是寄托人的心灵,在真实的山水和自我情感之间找到了“适意”的桥梁。

元代以后,文人写意成为主流。隐逸山水,梅兰竹石是最适合文人的绘画题材。“写意”即为写出心意,挥洒心意。对文人画家来说,他们并不致力于再现自然,而是心意的抒写与人格的表现。倪瓒所说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”这代表了文人画最高妙的观点,在形似讨论方面比苏轼更近一步,画中的心意与情感抓住了自然事物的本质,一石一树中亦见水光山色。宗白华先生说道:“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互参。”如果宋代画家在真实山水与内心之间寻求“适意”的创作态度,那么元代画家的“写意”与“自娱”的创作状态本身就是“适意”的表达。而这一思想在董其昌处得到发扬,并且成为划分南北宗的关键。

明代中期以文征明为代表的园林绘画,更是将这种“适意”全面地展现给观者,不仅是画家的创作态度、创作状态,更是将观者带入“适意”的氛围。例如文征明的《真赏斋图》,图中左前方一组太湖石,形状多变,嵯峨多姿,苍润秀挺的用笔倾诉着自己对自然物象所赋予的情韵。中部的茅屋表现了雅士清谈的场景,营造出一片宁静闲适的氛围。取之于自然,出之于性灵,简雅中含有浑厚,古朴中充溢着空灵。明代中期文人绘画在宋元的基础上更加关注现实生活,寄托内心对于生活的感悟和思考,这也是寻求生活与生命“适意”的表现。

四、赏石与山水画共同的精神愉悦

明计成在《园冶》“选石篇”中提到:“匪人焉识黄山。小仿云林,大宗子久。”可见古人选石可参照画家笔下的山石来選取,小石可仿倪瓒幽远之画意,大石可参子久雄伟之气象。石之美与画之美有着许多共通之处,造园赏石之所以可以像山水画一样,被人们寄以山水情思,因其与山水画有着相同的观看方式、观看心境以及最终的精神愉悦。

中国的赏石文化在唐代已趋成熟,最著名的当属白居易的《太湖石记》。谈及宰相牛僧儒酷爱收藏太湖石,其中这样写道:“三山五岳,百洞千壑,缕簇缩,尽在其中。百仞一拳,千里一瞬,坐而得之。此其所以为公之适意之用也。”

“三山五岳,百洞千壑”尽浓缩在奇石当中,奇石虽小,却集万千山水于方寸之间。这与山水画的“咫尺之图,写千里之景”的意境不谋而合。这也符合沈括“以大观小”观看自然的方式,也正是由于这种观看方式,才有了山水画“以小见大”的万千气象。“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”,可见从小小的奇石中可窥探自然万象,观者可创造出宏阔高远的赏石意境。

这种坐而得之的“适意”,让我们不禁想到宗炳的“畅神”。宗炳因年迈体衰不能再游历名山大川,于是“画象布色,构兹云岭”。宗炳以画代游,此即其所谓的“卧游”。他将自己的精神解放于形神相融的山水中,解放于时间空间的限制中。“圣贤映于绝代,万物融其神思”,在山水中,精神可与古圣贤相接,可与世间物相通,以此来“畅神”。石是山的缩影,赏石即是对山川的眷恋。米芾在《研山铭》中为研山的各部位命名,其中一句曰:“下洞三折通上洞,予尝神游于其间。”可见,米芾将“研山”想象成自然中的山川丘壑,自己的思绪随着石的“峰”与“洞”徜徉其中。

由坐而得的“适意”的精神愉悦,正是观者从赏石中体味的象外之意,韵外之致。米芾的“神游”是在石中游,宗炳的“卧游”是在画中游。人们心中的情思起伏,只有大自然的山川草木、云烟明晦,才足以表达。可见赏石与赏画一样,古人将自由的情怀寄于石与山水中。王朝闻先生在《石道因缘》中论道:“石居人外,人在石中,相击对方,创造对方。”人们在发现与创造中与石共鸣,从而达到与石共情的境界。因此,无论是宗炳的“卧游”还是米芾的“神游”,皆来自于“心游”。心的状态,庄子称之为精神,即在自己的精神中求得自由解放;而由此得到的自由解放的精神,即是“体道”。

白居易在《草堂记》中描写他对畅园的感受:“俄而物诱气随,外适内和。一宿体宁,再宿心恬,三宿后颓然嗒然,不知其然而然。”白居易有感而发,对畅园的美妙体验做了极高的阐释,由身体的舒适到心灵的恬静,最终到了“不知其然而然”的忘我之境。这种忘我之境,即是“澄怀”,继而“观道”“味象”。作为人生境界,便是“致虚极、守静笃”,这也是庄子所说的“心斋”“坐忘”“逍遥游”。

在中国文化中,人们对自然山水情有独钟,都爱以山水境界作为表现和咏味的中心。当不能亲身至于山水中时,文人们总是以各种方法,将一片缩小的山水引来身际。于是也不难理解,为什么有许多不约而同模仿山水形态的文房用品,譬如以天然石纹取胜的研屏,形似山川的笔架或镇纸。可见人们心中都有着一种山水情结。“山川质有而趣灵”,山川以其形质和趣灵可与道相通,可以作为人所追求的道的供养,即“山水以形媚道”。所以山川便可成为贤者澄怀之象、媚道之资,既而精神得到艺术性的自由与解放。徐复观先生认为“庄子对世俗感到沉浊而要求超越于世俗之上的思想,会于不知不觉中,使人要求超越人间世而回归自然,并主动的追寻自然。他的‘物化精神,可赋予自然以人格化,亦可赋予人格以自然化。这样便可使人进一步在自然中——山水中,安顿自己的生命。”

四、结语

赏石因其独特的艺术形式与文化内涵深受历代文人的钟爱。古代文人极具想象力地将大山大水浓缩为“一拳”、“一勺”以及“咫尺之图”中,或安放于庭院之间,或闲置于几案之上,或书写于绢纸之上。他们之所以爱石、赏画,乃因他们的感知和体会早已超越具象、空间的尺度。由赏石所带来的“适意”和赏画带来的“畅神”有着共同的精神愉悦,都默默传达着“超以象外,得其环中”的无穷意味。石这一自然之物,暗合了文人的林泉之思。造园也好,赏石也罢,它的根基实在山水,是真山真水在生活中的智性延伸,是文人“虽不能至,心向往之”的生活追求。文人更是通过山水表现自己对自然的体悟、内心的情感,进而使精神在此得到安顿之所。