回望敦煌

——敦煌研究院赵声良院长访谈

邹清泉

邹清泉:尊敬的赵院长,您1984年大学毕业就到敦煌工作,如今已经过去30多年了,回首往事,一定有很多的感慨!我们知道,敦煌地处中国西部边陲,环境艰苦,20世纪80年代的敦煌,工作、生活、研究条件还不完善,您对此一定深有体会?

赵声良:从工作上说,我们最大的问题是信息比较闭塞,那个时候,敦煌文物研究所的资料室藏书很少,要查的书,大部分都查不到。另外,打电话也比较困难,我刚到敦煌的时候,单位只有一部电话,而且是手摇的,打长途电话,用手一摇,电话通到敦煌邮局,邮局问你要找哪儿,如果找北京,邮局就会接到北京市邮局,然后由北京市邮局找你要找的某个单位,接通了就告诉敦煌邮局,敦煌邮局再接到单位上。打一个长途电话,可能要等几个小时。所以,信息不通对我们来说是工作上最大的一个问题。大概两三年之后,我们告别了手摇电话,开始了拨号的键盘电话,那个时候,单位上能打长途的也只有两三部电话,主要在领导那里,其他的人打电话仍然比较困难,但相对来说已经好多了。

1984年刚去的时候,电视机是看不到图像的,过了一段时间,单位买了一个卫星接收器,电视才能看到。我们订报纸,《甘肃日报》大概两三天以后能送到莫高窟,如果是北京的报纸,比如《人民日报》,大约一星期之后才能看到,所以,那个时候的信息慢了一拍子,几年以后,随着国家经济的发展,逐渐逐渐就好起来了。大概1990年左右,我们打电话、看电视就基本没有问题了。但是,我们的资料还是很缺,那个时候,没有电脑,没有网络,我们就利用出差的机会,到兰州、北京、上海找一些大学或者图书馆查资料,所以,信息闭塞是我们最大的问题。特别是学术资料,别人能看到的书刊,你要是看不到,你的研究就没法展开,总比别人慢几步。

生活上遇到的一个最严重的问题,就是喝水。我们刚到莫高窟的时候,喝的是咸水。莫高窟前面有一条河,叫宕泉河,宕泉是咸水,我们单位在河的上游打了一口井,通过简单的净化,用水龙头接到各处用。那个水碱性比较强,还含有氟,一喝就拉肚子,我大概近一个月才基本适应。然后,我有时候会到外地出差,待上半个月或者一个月,回来再喝宕泉水又闹肚子,总要一两个星期后,才又适应。大概到了90年代以后,我们才逐渐解决这个问题。

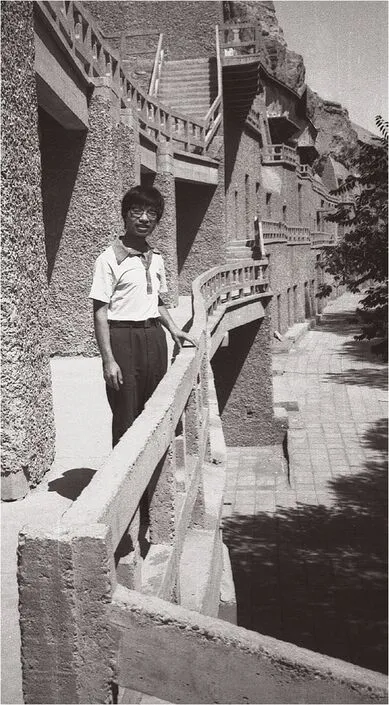

图1:赵声良先生在莫高窟(1985年)

刚开始,我们院买了一辆卡车,改装成运水车,到敦煌城里运淡水到山上去,我们烧个锅炉,可以接开水来喝。但是洗衣服用的还是咸水,用咸水洗衣服会比较麻烦,比如羽绒服洗过之后,盐分会留在上面,形成一层白的花,所以一般都洗不干净。大概到20世纪末,我们有了条件,在离莫高窟十几公里的地方打了井,那里的水是淡水,抽到山上去,才彻底解决了吃水问题。

饮食方面,我们刚去的时候,生活很单调,当地人都吃面食,食堂不做米饭,我是南方人,就觉得很难受。另外,当地人都喜欢吃辣子,因为人少,食堂每顿也就炒一两个菜,都很辣,我不能吃辣子,就到食堂买两个馒头,回到房间切开一个西瓜。一边吃西瓜,一边吃馒头。敦煌的西瓜很好吃,也很便宜,所以会多买几个放着,到夏天还可以下着馒头吃(图 1)。

邹清泉:《敦煌研究》对推动石窟艺术的研究发挥了巨大的历史作用,《敦煌研究》创办之初,您就在编辑部工作,一路走来,也有30多年了,从最初的试刊,到季刊,再到双月刊,《敦煌研究》凝聚的智慧、努力、艰辛,也只有亲历者,才会有深刻的体会。

赵声良:《敦煌研究》的创办很不容易,那个时候,全国的学术刊物都比较少,1978年,《文物》曾经做过一个敦煌专辑,发表了院里面几个专家的文章,但后来再没做,其他的大学学报也比较困难。所以,段文杰所长(那时叫敦煌文物研究所,还没有扩建成研究院)说,我们想办法办一个杂志吧!段先生是非常有远见的,他觉得我们的研究要发展,需要有一个平台,就得办杂志。1981年出了一本试刊,1982年又出了一本,也是试刊,那个时候都是想试着办,不知道能不能办成,心里都没底。到了1983年,才申请了刊号,正式创刊。

段文杰先生(图2)主张,敦煌学是一个世界性的学科,我们要办,就要办一个世界性的杂志,要让全世界的专家都在《敦煌研究》上发文章。所以,我们试刊的时候,就请阎文儒先生、任继愈先生、唐长孺先生、陈国灿先生、金维诺先生这些著名的专家学者给我们写稿子,段文杰先生是很有前瞻性的。现在,我们也这样主张,《敦煌研究》要有2/3是外稿,我们要让它成为一个世界性的学术刊物。敦煌学本来就是世界性的,所以,段先生为《敦煌研究》的发展打下了一个非常好的基础。

另外,我们非常重视院外的学术力量,请很多专家支持我们,包括柴剑虹先生、姜伯勤先生、陈国灿先生、金维诺先生、王伯敏先生、荣新江先生等,都是我们的兼职研究员,我们不断地向这些专家约稿,使《敦煌研究》刊发的文章一直保持着较高的水准。有的专家一直到现在,仍然在支持我们。所以,《敦煌研究》这个杂志一开始起点就比较高。

我们在1984年正式成立编辑部,那一段时间很艰苦,《敦煌研究》当时是由甘肃人民出版社帮我们联系了天水新华印刷厂印制。那个时候,敦煌到天水,要到柳园坐火车,从敦煌到柳园,要几个小时,从柳园到天水,还要再坐上30多个小时的火车。而且中途上车不仅买不上卧铺,连硬座也不一定有。有时会站一天一夜。我出差的时候会带上塑料布或者废报纸,晚上困了,就铺在硬座座位底下,躺一个晚上,我那时候经常这样出差。

有时候也会遇到突发状况,有一次,我要到天水出差,火车行到晚间的时候,突然不走了,通知说前面山洞塌方,车要返回兰州,愿意中途下来就中途下来,自己找车走。我们当时离天水就差一站,我想,我不回兰州了,就中途下来,提着稿件和行李,和火车上下来的一大帮人找长途汽车,但长途汽车也只有一班而且是坐满了的,没有办法,就拦了一辆卡车,跟司机商量,我们大家一人花了五块钱,挤到卡车上。到了天水,就在那儿待一两个月,他们排字,排完校对,经过三校,付印之后,我们再回来。1986以后《敦煌研究》就成了季刊,一年出四期,一年有四次我们编辑部的人就这么来回出差。直到1995年我们搬到了兰州,刊物也改在兰州印刷,才结束了常年出差的日子。

邹清泉:敦煌研究院为了编好《敦煌研究》,不仅注重院外学术力量的凝聚,还注重院内编辑水平的加强,后来还委派您去文物出版社与中华书局学习?

赵声良:《敦煌研究》编辑部成立后,需要培养编辑力量,1985年年底,段文杰先生跟文物出版社黄文昆先生商量,派两个编辑到那里学习。正好黄文昆先生在编《中国石窟·莫高窟》(五卷本),需要人手。我和另一位编辑就去文物出版社了。我跟着黄老师编辑《中国石窟·莫高窟》的第五卷,我先作文字处理,黄老师再过一遍,他告诉我该怎么改,我就怎么改。所以,在文物出版社的三个多月,收获很大,使我知道文物出版社编辑一本书是十分不容易的,跟着黄老师学了不少东西。1988年,柴剑虹老师给了我一次到中华书局《文史知识》杂志社学习的机会。段文杰先生也知道中华书局的编辑是非常过硬的,希望我到那里学点本事。那个时候,柴剑虹老师负责《文史知识》编辑部,我就到中华书局生活了半年,跟着柴老师编辑《文史知识》,了解到一份文史类杂志是怎么做的,稿件怎么处理。我们还做了一期山东文化的专号,使我了解到一份老牌杂志要保持活力,还得想一些办法,跟社会保持各种联系。我很幸运那个时代能在国内最好的出版社受到熏陶,使我在期刊和图书编辑方面都得到了深造。

邹清泉:您后来在日本成城大学取得博士学位,当时为什么要选择去日本攻读博士,这毕竟是一件极具挑战性的事情?而且,对于每一个留学生而言,负笈海外都并非易事,您在既要兼顾家庭,又要兼顾工作,还要兼顾学业的情况下,又是如何平衡三者,克服重重困难,最终完成了博士学业?

赵声良:敦煌研究院与东京艺术大学有学术交流,每年都派人到东京艺术大学作访问学者(客座研究员),一般是轮着派人去,1996年就轮到我了,对我来说,这是一个很好的机会。去日本之前,我已经在敦煌工作了十几年,这期间,参加过好多次国际性学术会议,还有一些学术交流,发现日本学者对敦煌的研究还是很深的,甚至在很多方面比我们还强。我就想,为什么不去学一学。所以,赴日之前,我心里其实就有这个打算。作为工作任务,我是带着课题到日本去的,但是,如果仅仅是把自己的研究从敦煌带到日本去做,我觉得意义并不大。既然去了日本,就要真正了解他们,然后,才能对我们的研究有所改进、有所提高、有所发展。

留学日本后,我拼命学日语,当时就想学到我能够听懂老师讲课,能够用日语把自己的研究表达出来。打了两年基础之后,第三年公派时间结束,我就正式参加研究生入学考试了。我以前跟东山健吾先生(图3)有交往,就报考了东山先生所在的成城大学,成城大学是私立大学,学费很高,国立大学通常是20~30万日元一年,成城大学要75万日元一年,当时,75万日元相当于人民币五万多元。1996年,我在国内一年工资挣不到一万元人民币,可是学费就要五万多元,还不包括生活费。所以,我必须在日本打工。在日本打工很艰苦,找不到好工作,就只能干体力活,体力活很累而且工资很低。我在餐馆里洗过盘子,在楼道里打扫过卫生,在工厂里印过毛巾。日本有一种活动叫“祭”(まつり),通常要跳传统舞蹈,跳舞时,人们要穿着特殊的服装,头上还要系着毛巾。那个毛巾上会印一些字,往往是一些企业单位的名称,他们通过这些活动来强化企业文化。我做的工作就是在毛巾上面印字。这种小规模的印刷,大工厂一般不干,因此,我们在一个家庭作坊里用十分陈旧的印刷机来印,就是用脚踏一下,机器转一下,就把字打在毛巾上,手还要不停地把印好的毛巾取走。那个工作危险性很大,一旦压到手上,指头就掉了,就这些比较艰苦的工作,我都干过。

图2:段文杰先生在临摹敦煌壁画

图3:赵声良先生与东山健吾先生考察河西石窟

图4:日文版《敦煌壁画风景研究》封面

后来,我到一所中文学校当老师,教了几个月之后,学生越来越多,这份工作就固定下来,我的生活也有了着落。但是,我还要去赚学费,于是又到一个中文报社当编辑,那个中文报纸给我两个版面,我要用文章把它填满。我当时时间很紧,我住的地方到中文学校要坐将近两个小时地铁。我在学校上完自己的课程之后,就要跑到中文学校去给人家上课,上完课再回来,上课的间隙和回来的路上,还要构思中文报纸的版面内容。回到宿舍,再花一个小时,一边修改文字,一边输入电脑,然后发个E-Mail到报社,报纸的文章就完成了。那时的电脑还很慢,特别是用中文软件输入很难,所以都是用手写好文稿,再一点一点输入电脑。这样过了两年,熬过了最苦的日子。进入博士课程的时候,我得到很高的奖学金,不用打工,生活费、住宿费这些也已经完全可以解决。生活变得轻松了一点,关键是我可以专心写博士论文了。我的博士论文是陆陆续续写的,这三年当中,按计划每天写一点,每月写一点,到了最后一年,把前面所写的合起来,顺理成章就成了博士论文。

邹清泉:您在日本求学期间,与日本学术界有广泛的交往,尤其是东山健吾、池田温、砂冈和子、佐野绿等,他们对您的影响主要体现在哪些方面?

赵声良:从学习方面来说,我的导师——东山健吾先生给我的帮助是很大的。我在去日本之前,跟他接触过,感觉他的视野很开阔。东山先生每年都会外出实地考察,或者到敦煌,或者到阿富汗,或者到印度,每年都会做大量的考察,积累了很多照片,他讲课放的幻灯片都是他实地考察中拍摄的。作为老师,他知道的东西很多,尽管很少写成论文,但我们问他,比如说一个经变或者一个佛像在印度是什么情况,他会告诉我们印度哪个石窟、哪个博物馆有这个东西。翻一翻他的照片,就翻出来了。而且他把考察的照片大部分都放在研究室里,可以让学生们去看。上他的课,我们就知道,作美术史的研究,必须实地考察,这是一个基本前提。

池田温先生对我帮助也很大。刚到东京时,池田温先生就把我引入日本学术界,逐渐认识了很多学者。那时每个月到东洋文库,参加由池田先生主持的“中亚出土古文献研究会”,池田先生也让我在会上作过几次发言。我第一次到东方学会宣讲我的论文,就是池田温先生推荐的。池田先生对人的关怀是细致入微的,有一次我在“中亚出土古文献研究会”上发言,我当时讲的是关于敦煌壁画中圣树的研究,涉及到很多佛教植物定名的问题,那时,佛学研究的专家京户慈光先生、美术史专家秋山光和先生、历史学专家妹尾达彦先生以及敦煌学专家土肥义和先生都参加了这个讨论会。我发言之后,受到各位学者的热情鼓励,同时也给我提出了很多中肯的意见。过了两天,池田先生又托人给我带了一沓资料,我翻开一看,原来是有关芒果树、菩提树、娑罗树的植物学方面的资料,都复印出来专门送给我,让我非常感动。

在生活上,我也碰到很多特别关心我的老师,像早稻田大学砂冈和子教授,她在生活上给我很多关心。在日本自费读书,需要找两个人作经济担保,我找了两位老师,其中一位就是砂冈和子。很多日本人不愿意做经济担保,但砂冈老师却很爽快地答应了。我在博士课程期间住在后乐寮,离成城大学很远,但离早稻田大学很近。砂冈老师就帮助我在早稻田大学图书馆办了一个图书证,这样,我就可以经常到早稻田大学图书馆看书。最初,我对日本文化和习惯都不了解,砂冈老师经常帮助我,告诉我在日常生活中应当注意的事。比如,我要到东方学会发言,要穿西装,她会帮我考虑穿什么颜色的衬衣、打什么样式的领带,等等。类似这些生活细节的关照,常常使我感到无限温暖。

我博士二年级的时候,东山先生退休了,他推荐佐野绿先生作我的导师。佐野先生是在东京大学取得博士学位的,秋山光和是她的老师,她主要研究日本美术史。日本的美术史课程分三个专业:一个是东洋美术史,一个是西洋美术史,一个是日本美术史。中国美术史归在东洋美术史。成城大学的美术史专业,也是分这三个科目,佐野先生教日本美术史。佐野先生给我的指导非常重要。我的文章给她看的时候,她并不说我这个文章哪个地方写的怎么样,她就问我问题,而且是不断地提问,问着问着就把我问住了,然后,我的思路就要调整。我博士论文原来的题目是《敦煌壁画山水画研究》,佐野先生看了提纲之后,就问我,敦煌壁画有山水画吗?我觉得,山水画当然有了!她就说,你这个山水说是“法华经变”的山水,那个山水说是“弥勒经变”的山水,为什么不直接说山水画?为什么要加“弥勒经变”?就把我问住了。然后,她反复问了我好多次,我就不断地回答她的问题,不断地调整我的思路,最后,根据佐野先生的问题,我提出山水、山水背景、山水画、风景、风景画等等概念,把这些概念一一加以辨析,我的思路就豁然开朗了。最后,我把题目改成《敦煌壁画风景研究》(图4)。

邹清泉:中国与日本的美术史教学体系都受到西方的影响,但在各自的发展中,却形成了两条不同的路径,您认为两者主要的区别在哪里?

赵声良:主要是学术研究的基本规范,这个规范,中国本来是有的,大家也知道,但是有相当多的人没有按规范作。在日本就比较严格,就跟在日本取得博士学位一样,达不到标准的话,就宁缺毋滥,不颁发博士学位,大学一年不发一个博士学位证书,也很正常。美国也是这样,论文过不了关,可以明年再来,也可以后年再来,一辈子都可以来申请学位,但是过不了关就是过不了关,这是一个基本点。另外,美术史这个专业,注重实证,注重实地调查,这是一个最严格的基本原则。

当然,有的也可以用第二手资料,比如,一个相当完整的考古报告,这个报告里面,所有的照片,所有的测绘,都有了,我觉得如果达到这样程度的第二手资料,是可以用的。但是,我们大部分的第二手资料是达不到这个程度的,那我们必须要考察它的原作,这是一个原则。比如东京国立博物馆收藏的马远《寒江独钓图》,我专门去看过,小船下面的水是一个亮点,画得漂亮极了,可是有些著作说没画水,为什么这样呢?因为那个时候,黑白照片效果都不好,再印刷成小照片,就看不到水了。国内有的人根据照片来说事,往往就出错了。我深刻地感觉到,一个是实地调查,一个是科学分析,然后通过一些最基本的样式来作深入的比较研究,这是作美术史的一个原则。

“风格”是我们经常会提到的,作美术史,就是要通过研究,把“风格”具体解析出来,让大家明明白白的知道,这个风格是什么样的,又是怎么形成的。就像我们研究观音菩萨,你可以研究头冠、研究裙子、研究璎珞等等,一个一个的样式,组合起来,就形成了它的一个整体风格。这些样式又往往是有依据的,比如说头冠,先是波斯萨珊,然后犍陀罗,然后云冈,然后龙门石窟等等,各方面的因素都可能存在,一个一个来排,我们排出来跟它一致的东西在哪里,把这个样式排了之后,我们就知道它的来历了。雕刻和绘画都有一个手法的问题,它的工艺、它的凿痕、它的方法、它的技术等等,我们要一点一点找它的来源、找它的脉络、找它的依据,于是,风格就不是一个空洞的东西。“粗犷”“细腻”“豪放”“飘逸”等等这些词,并不是说不可以用,可是,这些词必须建立在一个一个具体样式的基础上。“风格”就像一个建筑,它总是通过一些小的部件来构成,有了具体的东西之后,风格就不是空的了。

邹清泉:从美术史角度研究敦煌,过去数年间出现的博士论文,多选取一个洞窟或一幅经变,而您的博士论文以敦煌壁画风景为研究对象,比较特别,为什么要选择研究壁画风景,而不是经变或者其他题材?

赵声良:我刚到敦煌工作,就选择了这个题目。小的时候,我曾跟着家乡一位老画家画山水画,大学虽然上中文系了,但我还是一直喜欢画山水画。我觉得,在中国传统绘画中,山水画是最重要的一个方面,也是中国最有特色的。所以,我到敦煌之后,最早就想做山水画研究。我最初发表的一篇文章,是研究唐代前期的山水画,后来,我把唐代后期的也写出来了,还写了早期的,发表了三篇文章。但是,我觉得我没有研究透,到日本读研究生时,我就想通过美术史的方法,重新反思、重新发现、重新探究敦煌的山水画,把它当做一个专题项目来研究,而且,也希望通过这个研究揭示出敦煌壁画中山水画的真正价值所在。所以,我早年写的文章还停留在介绍敦煌山水画的一般特点和风格上。当然,在那个时候,因为研究的人很少,那几篇文章也还产生过一些作用。到了写博士论文之时,重新审视敦煌的山水画,才发现其中饶有兴味的一些样式特点,以及每个时代带有规律性的东西。那时,我有了方法,可以细致地分析各时期的样式特征,同时,在日本的学习,也触发了我很多灵感,使我能够联系起当时的诸多文化因素,如文学的、建筑的方面,这些又基于某种社会流行的思想形态,如中国的文人意识。由这些思路,唤起了我大学时所学的文学史的知识,把唐代诗词、唐代绘画、唐代建筑等方面联系起来了,可以说是立体地看美术史。这一点也是佐野先生教给我的。

邹清泉:对作品本体的研究是美术史的一个传统,但也曾经有一段时间,美术史的研究特别注重方法论,有的更加倾向于历史、社会、文化、思想等外在因素的研究,对实物的观察有所忽略,您怎么看这个问题?

赵声良:我们的美术史研究,应该有美术史自身的一个规律、一个特点,是别的学科不能代替的。美术史属于历史,但是用历史学的一般方法,不能解决美术史的问题,美术史是美术的历史,作品非常重要,这是一个基本点。日本的小川裕充先生有时候带学生到美术馆展厅上课,就在一幅画前看一整天,他说,你如果没有别的办法,就把这幅画的每一个形象都印在自己的头脑里,比如郭熙的《早春图》,哪个地方是小桥、哪个地方是瀑布、哪个地方是泉水,全部印到脑子里面,这是一个基本功!如果没有这个基础,你的头脑里没有绘画、没有雕塑、没有书法,还谈什么美术研究。这一点往往被一些人所忽视,尤其是一些人喜欢谈理论,以为只要找一些历史资料、讲一讲画家的背景、与作品相关的故事之类的,就是在研究美术史了,这是不对的。如果没有对作品深入的切合实际的分析,我认为就很难作美术史研究。而且,在对作品本身有深入认识之后,也才有能力辨别真伪,这一点也是美术史研究的基础。比如藏经洞的绢画,放了一千多年,唐朝的绢皱皱巴巴,绢的纹路绝对不会那么直、那么展,还有的裂开了,经纬线已经断了。要是拿一块新的绢,把它弄断,断的两边,经线纬线整整齐齐,因为它是新的,你一看那个绢断的地方,就是有意把它作断,有意把它做旧,用腐蚀、火烧,有意给它烧开,但烧开的东西拿来一对,整整齐齐仍然能对上。旧绢经过了一千年的岁月,断了之后,又经过来来回回扯来扯去,还能对得上吗?不可能的。所以,对于古代的绢画,只有看得多了,才能真正有所认识,懂得真的,才能辨别假的。我们到法国吉美博物馆、英国大英博物馆看藏经洞的绢画,大多是唐、五代的,最晚到北宋,一看就知道是那个感觉。所以,施萍婷老师说,我一看那个感觉最好。美术史做什么,就是把你的感觉,用理论条理化,用样式规范化,最后写成文章。离开了作品本身,就别谈美术史。

邹清泉:在美术史的研究中,学界之前已有类型学方面的尝试,你对此有何看法?

赵声良:类型学这个方法是对的,但是,在一个大的类型中,还应该有细微的样式、细微的差别。比如绘画的线条,软一点、硬一点、长一点、短一点,就有差别了,我们作美术史,必须要看出这个差别。对于样式,我们可以有两个层次,一个是“显”的层次,比如菩萨的头冠,上面有三珠宝冠、花冠、植物纹、日月,这是普通人都能看出来的;另一个是“隐”的层次,普通人看不出来的,就是艺术的层面。比如笔法,懂美术的能看出不同,不懂美术的,看着都一样,所以,我们要努力把别人看着都一样的东西看出其差别。我们去新疆考察的时候发现,克孜尔石窟的晕染跟敦煌的晕染不一样,敦煌用色彩晕染,新疆用细线条。墙壁跟宣纸不一样,宣纸上一加水就晕染开,墙上不行,新疆的办法就是细线条,敦煌早期出现过,但后来变为大块色加水刷。所以,要从图像中看出细微的差别。有的人只能看出“显”的差别,无法看出“隐”的差别,那恐怕也不适合做美术史研究。如果对作品不能鉴别,也就不能分出类型,或者划分的类型不对,类型学的意义也就失去了。

邹清泉:《敦煌石窟美术史》(十六国北朝卷)终于出版了,您作为负责人,付出了巨大的努力,您当时为什么要作这样一部工程浩大的项目,是基于什么考虑?

赵声良:敦煌石窟在世界上是独一无二的,它延续了一千年,而且中间没有断过,可以这么说,只有敦煌石窟能作一个美术史,别的石窟不具备条件。敦煌延续了一千年,而且每个时代的风格不一样,同时,对中国美术史而言,它又是一个重要的补充。中国的美术史,从绘画方面来看,五代北宋以后,我们还有一些作品,唐朝和唐朝以前画家的作品却很难看到了,可是敦煌石窟从北朝到唐代,一直发展到元代都没有断,这是在任何地方都找不到的,它正好可以把中国美术史的阙环补上。所以,敦煌的意义非常重大。敦煌有这么得天独厚的条件,我们如果不从美术史这方面来作的话,就辜负了敦煌这么丰富的遗存。所以,我觉得必须要写一部 《敦煌石窟美术史》,这就是它的意义,也是它的价值。另外,对于像敦煌石窟这样的佛教艺术,我们目前还没有特别理想的一套学术研究方法,卷轴画的研究方法显然不适合于敦煌,我们得有自己的办法,那就要摸索,通过敦煌石窟美术史的研究,我们可以探索一套研究方法,那将对中国美术史研究提供一个重要的参考。