“人民记忆”:日本遗留化学武器问题叙事中的历史与政治

张泓明

一、中日历史问题中的“微观历史叙事”

历史问题是影响中日关系正常发展的核心问题,南京大屠杀、遗留化武、慰安妇等敏感问题不但左右着中日关系的正常发展,也影响牵动着民间情绪,成为中日关系能否顺利健康发展的关键因素。

中日历史问题由来已久,各个领域都涌现出很多优秀的研究成果,这些成果为解读中日历史问题的前因后果、是非曲直提供了宝贵依据,也为日本理解中方的立场和观点起到了重要作用。但对中日历史问题细心观察时经常会注意到如下现象:中方研究内容、对象与日方的关心点平行,不但难以就具体内容对话讨论,形成共识,也难以为第三方所理解;或方法上追随日方,纠结于历史细节和数字考证。日本在近现代史研究领域有长时间的档案积累基础,此外还具备田野调查实践的长期学术传统,从而在学术领域掌握着相当的话语权和主动权,细节与数字的深究反使中方在历史问题的是非辨识中处于被动;在历史问题解决途径方面,日方强调民族国家平台与国家利益范畴之内的“法理”和“政治”正确,强化了日方的合理化和正当性。督促反省和道歉反而在日本传媒渲染中下激起了普通民众的对立。除少数良知正义学者之外,反省日本战争责任日益成为禁忌和回避的问题。

与存在的问题相联系,当前中日历史问题研究似乎应该围绕以下几个方面展开:鉴于民族国家内部的话语体系,政府出于维护国家利益和形象的目的做出掩盖事实、逃避责任等举动,国家间的历史问题交涉似乎应上升到另外一个层面,即全球史、人类史的角度;从大视角而论,历史问题不应拘泥于细节考证,而应首先确定事实的价值取向;问题的解决也不应凭借民族国家话语平台的“法理”,而应放置在是否符合道义原则之上。在这一共通的平台下,市民社会中的普通个体民众的正义感与道德是非感层面更易取得共识。

微观史学和新社会文化史是建构这种历史观的一个重要尝试。微观史学能够为宏观史学提供重要补充,通过“碎片化”的个人、集体的综合,来构建更有质量更宏观的历史。20世纪60年代以来,肇始于法国的新社会文化史研究逐渐被欧美史学界所接收,随后也日趋走向成熟,社会记忆也成为新社会文化史的重要领域。哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)将记忆看成一种社会行为,社会组织或群体都有其对应的记忆。集体记忆是一种社会性的概念,在同质性群体中持续存在,个体记忆通过群体记忆发挥功用。[1]

民族国家话语层面、意识形态话语层面下,历史教育体系建构的文化历史记忆、公共记忆和教育记忆都呈现着不同的色彩,进而呈现出不同的话语体系和叙事框架。如何跨越这种背景下的叙事鸿沟,打破日本政客所宣扬的“历史正确”和“政治正确”,才是构建中日互信的关键。

具体到化学武器的历史问题上,日方以维护日本国家利益为名,以法理、证据来逃脱本应承担的道义责任,并利用舆论、学术工具为该行为建构合理性。本文拟利用日军侵华中的化学战与化学武器这一“历史事实”,导入微观史学和社会文化史领域的“历史记忆理论”进行分析,展示微观视野下的一般加害者与受害者的“历史记忆”建构的“整体历史”,同时对日本政府所主张的“历史正确”进行反驳,在此基础上分析两个维度出现的分歧,进而分析出现这种分歧的深层次原因。

围绕着“回忆”与“诠释”这两大主题,化学武器这一遗留问题在个体层面通过“疾病”“疤痕”“后遗症”成为现实存在的伤痛;而加害方则通过“证据”“适用性”等法理层面诠释合理性,“涂抹与修改”历史记忆,有意地引导人们抛开历史真相,从而也与战争责任渐行渐远。罗厚立提到:“作为历史记忆,可以不断地“添写、修改、擦拭”。[2]

二、日本化学武器问题的由来

化学武器是近代科学技术在战争中的创造品。化学武器同核武器、生物武器一样,属于大规模杀伤性武器,且相对于常规武器和核武器而言,制造技术和工艺简单,造价低廉,所以又被称为“穷国的核武器”。化学武器最早运用于第一次世界大战,其惊人的杀伤能力霎时间震惊了世界。其后为了防止这种大规模杀伤性能力被滥用,1925年各国商讨签订了《日内瓦议定书》(全称为《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》),遏制人类这一疯狂行为。然而日本却正是在这一时期,一方面签署国际协定,另一方面正式成立专门部门开展对化学武器的研究。[3]

日本陆军技术审查部于一战之后正式开始对毒气进行调查研究,1919年在东京户山原设置陆军科学研究所,1929年在广岛县大久野岛设立陆军造兵厂火工厂忠海兵器制造所,开始生产毒气弹。1933年在千叶县开设陆军习志野学校,1937年在福冈县设立专门填充毒气的陆军兵工厂曾根兵器制造所。另一方面,海军1923年在东京筑地技术研究所研究部设置化学武器研究室,1930年化学武器研究所搬移至平塚,1934年升级为海军研究所化学研究部,1934年在神奈川县寒川町设立相模海军工厂。

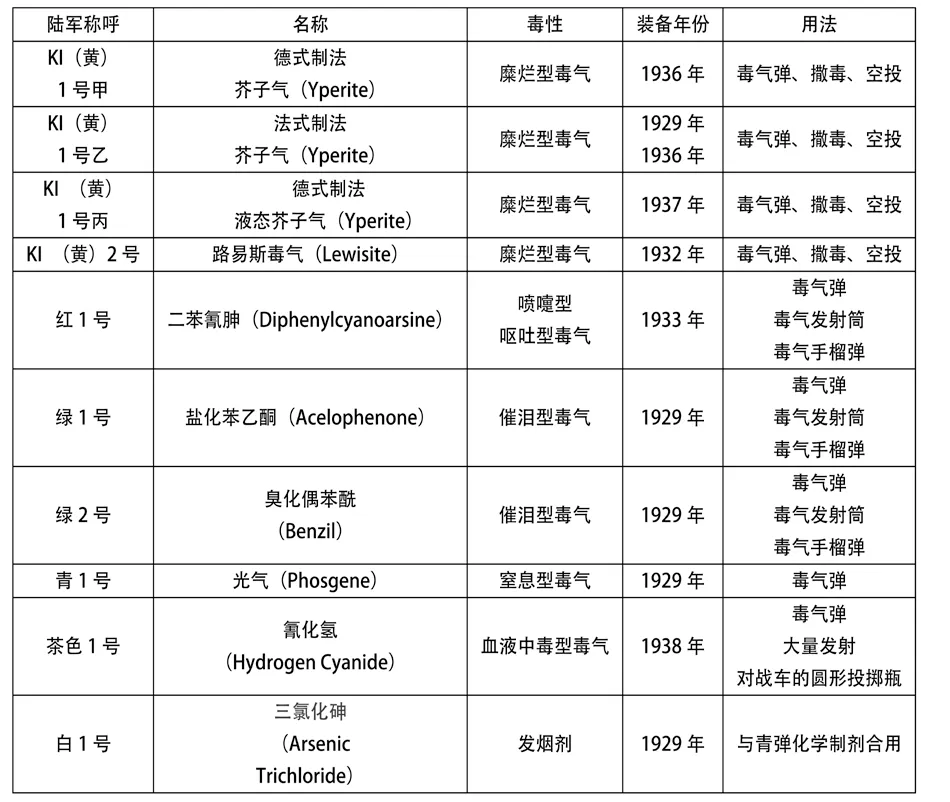

陆军技术审查部考虑到开发与制造化学武器可能会受到国际舆论压力,只在秘密情况下研发和生产化学制剂。[4]而陆军技术研究所对欧美的毒气进行研究,进行了种种试验,制成10种(见表1)适合日本使用的毒气化学制剂。如以苏联作为假想敌开发了“黄1号丙”,制剂中有意降低了“Yperite”的凝固点,使其适应高寒地带。

由表1可知,日本毒气制剂的研发大多沿袭欧美制法。陆军中使用频率最高的为黄剂、红剂、绿剂,这些化学制剂或被填充进炮弹和炸弹,制成毒气弹发射,或用飞机抛洒形成毒气带。海军则将毒气称为“特药”,根据性质附上编号,如催泪性毒气称为“1号特药”,喷嚏、致吐型毒气称为“2号特药”,糜烂型毒气称为“3号特药”,血液中毒型毒气被称为“4号特药”。[5]

表1 日军陆军装备化学剂及其用法

广岛附近濑户内海的小岛“大久野岛”成为陆军化学毒剂的制造场所。1929年被投入使用建成“陆军兵工厂忠海兵器制造所”,也成为陆军生产装备化学武器的主要据点,从此也得名为“毒气岛”。为了对化学武器生产这一行为保密,“大久野岛”在地图上一度被抹去。[6]海边行走的列车被强令盖住外窗,海上客船窗户也被窗帘所覆盖,试图彻底隐藏毒气工厂的踪迹。①引自原毒气工厂学徒冈田黎子口述。冈田,1930年生人,原为大久野岛忠海高等女子学校学生,1944年被征召至毒气工厂从事搬运工作。此内容引自NPO市民科学研究室:第72回「旧·毒ガス島(広島県大久野島)を訪ねて」に参加した、1996年4月16日http://archives.shiminkagaku.org/mt/mt-search.cgi?search=毒ガス&IncludeBlogs=1&limit=20&x=10&y=14 2016年12月9日阅览。此外,冈田黎子女士还著有『大久野島·動員学徒の語り』、東京:BOC出版部、1996年。而神奈川县则成为海军生产装备化学武器的主要据点。

据大久野岛原毒气资料馆馆长村上初一的口述,毒气的最终使用地点大多是中国,[7]在东南亚战线有零星使用。[8]毒气随后逐渐被装备使用在中国战场之中,主要原因在于日本希望通过在中国战场使用化学武器,加强相关的化学战演练。如“从化学战角度观察,此次事变各行动部队暴露出相当大之缺陷,将来若以如此状态,恐难面对与他国的战斗。化学战培训与训练亟待彻底深入”。②第三野戦化学実験部「化学戦ニ関スル調査報告」(1938年2月)、吉見義明、松野誠也:『毒ガス関係資料Ⅱ』不二出版、1997年、211-227頁。吉见义明发现此资料后,指出为对苏战争做准备是日军使用化学武器的动机。(粟屋憲太郎·吉見義明「毒ガス作戦の真実」『世界』475号、1985年9月)。一方面为检验毒气实战效果,同时也在为未来的对苏作战作准备。

化学武器使用也从催泪剂、催泪筒的“绿剂”,到喷嚏型、致吐型毒气的“红剂”,发展到糜烂型毒气的“黄剂”。在面对中国军队的英勇抵抗时,也演化出了不同的使用战术。如被包围时使用,突击时使用,撤退时使用,扫荡战中使用,化学武器逐渐演化成为一种必不可缺的手段。

伴随着化学武器的普遍使用,针对的对象和区域也被日益扩大。从战场武器演变成为针对敌后根据地,甚至普通民众的攻击方式。特别是百团大战之后,日军对抗日根据地进行严酷的扫荡,而偏僻、不易为外界察知的根据地就成为了化学武器最好的使用场地,在“三光作战”实施过程中,日军将毒气制剂播撒在与八路军有联系的村庄房屋和窑洞,造成抗日军民大量死亡。③日本中国新闻社所统计的毒气使用地点与次数中,前四位都包括山西省。“五台包围攻击战”(1938年9-11月、山西省),“晋察冀抗日根据地扫荡战”(1939年1-5月 山西、河北省),“百团作战”(1940年8-12月,山西、河北省)“太行山抗日根据地扫荡战”(1941年10月-1942年2月,山西、河南、河北省境),而在主要的1241次使用案例中,山西省附近占了667次。日本「中国新聞」、1992年8月13日。

而战后,鉴于战败时相关文件资料被销毁,毒气的生产总量难以查知。但就1932年至1941年间现有的部分资料,即生产化学制剂3370吨。[9]而据相关的兵工厂职员回忆,生产巅峰时单就糜烂型毒气的芥子气就每年生产1500吨以上。①日本中央大学教授吉见义明引用美军资料“Office of the Chief Chemical Officer,GHQ AFPAC,Intelligence Report on Japanese Chemical Warfare”,Vol.3,1946,RG319,Entry 82 Box 1789,NARA,查明日本在1930年至1945年间共生产化学制剂22205吨,除非毒气的发烟剂之外,共生产毒气制剂7375吨。这些毒气制剂被装备填充到炮弹、炸弹等毒气武器中,数量为700万发以上。②「毒ガス弾746万発製造」『中国新聞』、1996年6月7日,前述吉见义明教授调查情况为已发现填埋的毒气弹有陆军制造204万发、海军制造7万发,共211万发;此外发射筒陆军制造的红筒266万发、绿筒298万发、合计564万发。数字出自吉見義明:「日本軍の化学兵器開発とその使用」『15年戦争と日本の医学医療研究会会誌』、第13巻2号、2013年5月。而据日本国家公安委员会委员长、内阁特命担当大臣兼国会议员泉信也转述军事专家研究,化学武器约占到普通武器的百分之一或五百分之一。[10]可见日本使用化学武器数量之巨。

陆军军部称为防止美军使用毒气,向相关各部队下达了“大陆指第1822号”文件以及“化学战准备纲领”[11],向国内各地的“本土决战”部队配备了毒气弹。同时将毒气弹向日本国内北海道小樽、广岛县忠海以及岩手县泷泽村、广岛县八本松、山口县大岭等特定地点集中,③「引継調書(弾薬)」(仙台陸軍兵器補給廠「兵器集積要図」所収、防衛庁防衛研究所図書館所蔵)。「化学兵器応答集(其ノ三)」昭和20年10月1日(陸軍省軍事課「軍需品、軍需工場ノ処理ニ関スル書類綴」所収、防衛庁防衛研究所図書館所蔵)。而海军却选择将毒气弹向各地分散。[12]

战败后的日本关东军和中国派遣军奉命就地缴械投降,按照波茨坦公告内容,日军所持武器弹药应由战败日军移交给接收的中国军队。但从日军情感上或是现实考量均不情愿如此,因此在接收人员尚未到达之前,大量日军武器或被倒卖、毁损,或埋藏在各隐秘地点,其中包括为数不少的化学武器。[13]

为逃避因使用化学武器带来的国际制裁,大批化学武器被以秘密方式处理,即就地掩埋于地下或就近投掷于江河湖海。日本军队返回国内后,宣称在中国战场上从未使用过化学武器。日本媒体在政府的操控下也从不报道日军在华使用化学武器的事实。[14]

三、成为遗留历史问题的日本化学武器

根据1925年签订的《日内瓦议定书》,毒气的“生产”“保存”均属违法,化学武器的研究、生产确属于违背人类良知道德的极端不良事件,日本战前保有大量化学武器已是不争事实的情况下,问题主要集中在是否使用方面。

陆军将常用化学武器以“红”“黄”“绿”的形式表示,其中效力最弱为催泪毒气“绿”。八一三事变中负责增援的日军第10军参谋长田边盛武少将发下的“注意事项”中竟堂而皇之称道:“绿筒非毒气,各队有必要最有效使用之。”[15]由此日军使用化学武器的态度可见一斑。“红”是致吐型毒气,使用其违法性更高,武汉攻略战中实战使用证据确凿,日方无可以争辩之余地。④日本政府态度依据福田正记而来。福田毕业于战前致力开发化学武器的陆军习志野学校,自1985年成为自卫队学校负责化学武器研究的主要人物,他长期宣扬日军战时毒气使用仅限于红剂,且在当时并未被国际法禁止。Bob Tadashi Wakabayashi:Research Notes on Japanese Poison Gas Warfare in China,Sino-Japanese Studies,October 1992,pp4-10.“黄”芥子气(LEWISITE)与(Yperite)都被称之为“死水”,效力猛烈,一战中使大量士兵因此死亡或致残,使用完全属于违法,公文明确记载日军将此毒气配备至前线部队,并有准许秘密使用的电报为佐证,日军违法行径确凿无疑。

之后则是围绕化学武器的致死性进行争论。日本政府再三强调所使用的“红剂”和“绿剂”为非致死性毒剂,而没有使用致死性毒气。⑤参议院外务委员会担任政府委员的秋山昌广发言表示,使用非致死性毒气的证据确凿,而只有部分资料证明使用过致死性毒气,从而不能完全证明使用致死性毒气这一事实。「外務委員会会議録第九号」【参議院】、平成7年11月30日、第11頁。而这也并不符合历史事实,日本进步史学家粟屋宪太郎先生所编《中国山西省的毒气战》论文集中,明确提到“黄”剂和“黄”弹就有三处,其中两处的资料均来源于秋山昌广所在职的防卫厅防卫研究所。除此之外,还发现了陆军参谋本部发给“北支那”方面军司令官的《大陆指第四百五十二号指令》,其中明确表示在“北支那”方面军占领区域内可以使用黄剂。①「大陸指第四百五十二号」1939年5月12日,参谋总长载仁亲王发给“北支那”方面军司令官。收于吉見義明、松野誠也編·解説『毒ガス戦関係資料Ⅱ』、東京:不二出版、1997年、第258頁。而且正如日本国会议员立木洋所述,毒气使用问题上,即使是非致死性毒气,仍然不能逃避化学武器使用罪行,且非致死性毒气足量仍然会造成大量死亡,这一事实也在粟屋宪太郎先生组织撰写的中日山西调查团报告中多次证明。[16]

表2 日军资料中致死性武器黄弹和黄剂使用

而作为历史遗留问题的化学武器遗弃,更是成为了日本政府逃避责任的焦点。日本右翼媒体产经新闻旗下的《正论》杂志从2006年6月连续刊载文章,试图否认日本遗弃化学武器的事实,从而逃避化学武器处理责任。其借口为,日本在战败投降时已将化学武器上交给受降方(中国军队或苏联军队),从而不再负有处理化学武器的责任。这些文章在日本国内引起很大的混乱,同时也为化学遗留武器的正常处理带来困扰。

但经过专家详细鉴定,原来被少数认为是化学武器简写的“カ”,并非化学武器的简称,而是军事演习弹的俗称。但由此可见日本对于化学武器的态度,即想方设法逃避战争责任。此后,自民党议员户井田彻以此为依据,要求日本政府彻查。时任官房长官的安倍晋三随后委托财团法人Defense Research Center对发现先前所述资料的山形县西伯利亚史料馆资料进行彻查,调查是否有记载上交化学武器的原始资料。结果不但没有发现投降移交化学武器的相关资料,反而在多处资料中发现遗弃化学武器的事实。如日军投降后的9月16日,山西省临汾第114师团向所属的第一军所发电报中提到:“将不能使用的发烟筒六支及废电线投入废井中”,而山西省北部的独立混成第三旅团将兵则提到“9月6日至8日将兵器运送到东冶镇蒋村,在东冶镇矿山处将化学战资材残存特殊弹药烧毁……”[17]原日本兵吉田勇雄重访哈尔滨周家镇,指认毒气弹的填埋地,回忆道:“某天遵照司令官的命令,将毒气弹投入水井。”[18]而即使多方证言和遗弃的重重证据确凿,日方以未发现遗弃化学武器正规命令、以及机密资料文件销毁为借口(现存资料只有原陆军省军务局长吉积正雄在1948年众议院的口述),对遗弃化学武器一事态度暧昧。[19]

四、市民社会中的化学武器叙事与反思

综上所述,日军在二战中违背国际法,制造、使用化学武器,证据确凿,在日本国内也给不明真相的人们造成了巨大伤害,而在中国国内,化学武器给广大普通群众造成了伤害,这些群众对化学武器痛恨至极,以各种方式谴责这种罪行。

1999年至2000年,由日本史学家粟屋宪太郎率领的日中调查团前赴山西省,对日本毒气战的相关事实进行调查。在与受害者进行接触的过程中,感受到了受害者深深的敌意。甚至有人指出,几年前日本身份的学者甚至都很难进入村庄。调查中憎恶与谴责日军的话语也发泄到了日本调查团上。被访问的村民,漆树坡村的武来水说:“无论说什么他们(日本人)都不会明白”;李晋仙忿忿地说,“(即使调查)也起不到什么作用”。韩北镇的韩俊鸿说,“你们这些年轻人(调查团中有3人生于战后,其中有两位20多岁的年轻人),完全不了解日本人是怎么样侵略的”,其中仍有人对日本人的访谈表示出厌恶之情。②以上日本调查团开展调查时情形引自小田部雄次:「山西省における被害調査の成果と課題」、『中国山西省における日本軍の毒ガス戦』、東京:大月書店、2002年、第139-140頁。中国人民在抗日战争中承受了巨大的苦难,很多人留下了一生的后遗症,更多的人承受了失去亲人的痛苦。

而在另一方,参与过侵华战争的普通当事人和人群也在通过各种方式悔罪。1916年生的原日本兵、日本北海道带广居民山后文雄婚后一个月的1939年7月被征召入伍,随后被分配至驻中国武昌的特殊部队,隶属“野战瓦斯第6小队”“‘中支’派遣独立森田部队林队”,他针对日本政府否认使用化学武器的行为,指证“在中国使用了毒气武器,造成了严重后果”,并指出当时是在知晓化学武器是危险武器,且违反国际法的背景下使用的,当时很多士兵承受不了精神上的压力自杀了结。[20]1918年北海道出生的原日本兵咲间进从军,1939年被征召至原陆军第七师团(旭川)“野战瓦斯第十三中队”,他指认,1940年1月湖北广水附近针对敌军阵地发射的毒气弹一部分也射向了居民区,给妇女和孩子也造成了很多痛苦。“在长官的严厉监督下,用刺刀刺向受到毒气攻击不能反抗的士兵”。战后曾犹豫是否坦白毒气战情况,但在上司对战场情况严格保密的指示下,担心遭到围攻长期缄口不言,但最终在“不想让孙辈重蹈自己覆辙”的心理作用下,年近百岁之时终于坦白。[21]原日本军属木村战时居住在中国东北,十几岁时加入满蒙开拓青少年义勇军,后被分配至黑龙江省哈尔滨市的原日军弹药基地,他回忆遗弃化学武器道:“1945年8月,队长命令立刻在地面上挖足够深的坑,将炮弹埋在里面,立刻开始挖坑,但由于地面较硬不能顺利进行,正好发现水井,最后将炮弹投入到水井里”。[22]这也是日本普通人员证明化学武器遗弃的重要口述。

很多参加化学武器制造的相关人士战后对制造毒气以及战争进行了深刻反省。大阪府吹田市的伊藤大二18岁至21岁在毒气大久野岛的旧陆军毒气制造实验室工作,担任化学实验工作。战后在特定的政治环境下对毒气工厂经历长期沉默,暮年深切感受到自己责任,在各处不遗余力开办讲座讲述自己的战争毒气经历。当被问到“毒气制造责任由谁负责时”,表示对“制造这一非人道武器”深深自责,虽然是在特定时代背景下发生的,但毫无疑问自己是毒气制造的直接责任人。[23]而大久野岛毒气资料馆馆长村上初一也长期担任大久野岛毒气纪念馆的义务向导,向前来访问的儿童、学生讲述战争体验和自己的亲身经历。

除化学武器的直接受害者之外,参与到战争中的很多医师和科学家也通过不同形式表示责任,2000年6月成立于京都的“15年战争与日本医学医疗研究会”就出版期刊,发表文章揭露战争中的犯罪事实,反省医生在战争中的道德伦理责任。15年间日本医学科研人员在日本对亚洲和中国的侵略战争中扮演了重要的角色。第六陆军技术研究所所长秋山金正即强调“开战后加强利用军队外部的科学家,请化学、医学、药学、植物学的权威参与委托研究,委托研究的主要内容为毒气效力的研究,以及新毒合成的研究。”[24]战争开始前,化学武器的研究开发主要在陆军和海军内部的各技术研究所,而战争开始后则扩大到军队外部机构,公立研究机构的部分学者也参与到了研究之中。1940至1945年间,除委任外还设立了战时研究员制度,大量科学家参与到了化学武器的研发、制造中,成为战时日本的科学总动员。战后科学界深感战争带来的灾难与责任,1967年通过日本学术会议总会联合发出了“不进行军事目的的科学研究”的声明。①日本学术会议“不进行以军事为目的的科学研究的声明”,发表于昭和42年(1967年)10月20日,第49回总会。其中谈到:科学家以探究真理为自身使命,强烈希望增进人类福利,然现存不顾科学家本人意愿,将科学成果适用于战争的危险……声明绝不进行以战争为目的的科学研究。

很多有正义感的日本历史学家更是发挥自己专长,收集日本化学武器的证据,并最终将部分历史真相昭告于天下,日本国内在对日军斑斑劣迹感到震撼的同时,也使得普通民众认识到过去日本军国主义时代的暴虐和恐怖。然而即使在普通群众、专业人员悔罪、反省的时候,为何还会有很多罔顾事实真相,否认战争罪行和战争责任的言行出现呢。有以下基本理由可以解释:

军国主义时代的遗毒并未完全被清除,在长期受军国主义熏陶的环境下,“尊皇”“爱国”等虚伪口号下,泯灭了人类仅有的良知,难以分辨是非。日本原“满洲”派遣军第八师团步兵第31联队第6中队千叶德右卫门致高桥峰次郎先生的书信中,如此写道“直接接触毒气,催泪性使得眼泪夺目而出,喉咙有刺痛感,非常好……作为‘毒气’士兵,想到前辈留给我们的30多年的历史荣誉,已经等不及想和敌国他们决战了。”[25]年轻时代受到的熏陶影响到整整一代人的价值观,战后很多年后仍有很多人沿袭军国主义时代的行为和习惯,坚信军国主义时代的正面意义。

民族主义的号召是近代日本的形成基础。国家是“命运共同体”,国民是国家的一份子,参与并且维护国家和民族的正面形象。从这个出发点出发,一部分学者利用优势学术机构和基础,多方查找证据,争夺在历史问题上的话语权。证明“没有足够证据”证明战前日本的各种罪行,并虚构各种战时情形,以化学武器并非日本所独有试图减缓日本的违法性,来为日本战争罪行开脱。

五、民族国家话语平台下的双重政策

面对受到化学武器戕害的普通人,日本对待本国和他国的态度可谓泾渭分明。日本政府也并非不了解化学武器这一战争的“负面遗产”的效应,但对具体的中日两国受害者却采取了截然不同的两种做法。曾在战争中参与毒气制造、搬运的相关学徒、工人等人员,由于肺炎、慢性支气管炎等呼吸系统后遗症频发,组织活动要求政府增加健康方面的补助金。日本厚生劳动省制定了包括医疗特殊待遇的福利政策,每年一次的免费身体检查,以及发放保健、医疗等特别补助金,对于本国受害者尽量安抚,提供经济、生活补偿。[26]

而对于中国的化学武器受害者群体,以及遗留在中国的化学武器的处理,却极力逃避赔偿责任,处理时间一拖再拖,并积极查找证据妄图逃避已达成的处理方案。如日本前国务大臣河野洋平就表示,“没有足够证据表明日本战争中使用化学武器”[27],而日本个别政客更是以保卫国家利益为名,试图推翻已有的结论。如国会议员泉信也在国会中陈述道:“化学武器处理是关乎1万亿日圆国民税金的重大问题。”[28]而后政府采纳相关建议,多方查找证据,试图规避已达成的化学武器处理责任。

日本尽量追求法理正确,以貌似公正、认真的做法对历史遗留问题吹毛求疵。在问题的是非方面,日方不是努力去反省过去的不当行为给受害国造成的巨大伤害,而是利用学术工具搜集所谓的证据来试图创造对他们有利的事实;在问题的具体处理上,日方不是从人道主义角度给予受害者心理、身体、经济上的抚慰,而是运用“法理”的赔偿时效、赔偿主体来逃避应尽的道义义务。

从日本政府追求国家利益的政治正确而言,这无疑具有相当的合理性,但同时也将缺乏政治远见的政治体制,岛国心态和责任感丧失的国民性暴露无疑。政治家追求票源,为选民谋求利益无可厚非;执政党为维护执政地位,减轻来自在野党的压力;这些都是各谋其位的政治正确,但合在一起,就成为日本特色的短视政治。日本将中日关系中的问题归咎为中国方面的“反日教育”及“制度”。但从以上角度分析,日方的主张不过是开脱其自身责任的借口,这种一贯行径反映在中日关系的很多事实之中。

六、结语

毋庸置疑,近代以来日本发展了独自的建国理念和文化内涵,对推动日本的现代化进程起到了积极且关键的作用。战争之路是日本近代化的必然组成部分,承认侵略战争责任意味着重新审视日本明治以来的近代化遗产。日本面临的这种战争责任的精神困境与纳粹德国如出一辙。战后德国哲学家雅斯贝尔斯撰写了《罪责问题:关于德国的战争责任》一书,作者在对德国民族和民族精神史进行肯定的同时,也敦促德国人承担民族共同责任,从而为实现德国民族的新生奠定坚实的政治与道德基础。[29]雅斯贝尔斯认为罪行的类型可以划分为刑事罪、政治罪、道德罪和形而上学罪。刑事罪涉及到任何在明确的法律下犯罪的人,由法院负责裁决;政治罪指的是所有的公民容忍了以国家的名义所犯下的罪行,所有的人对统治我们的方式负有共同的责任,因此也就对国家所作所为的后果负有责任,政治罪的裁决依赖于胜利者;道德罪涉及到严重侵害的个人意识或者对不道德的特殊错误的选择参与,雅斯贝尔斯认为“道德的缺点会形成刑事罪和政治罪产生的条件”,对道德罪的裁决依赖于个人良知。最终是形而上学罪,当我们侵害普遍的道德秩序,侵害将我们相互连接为人类存在的基本道德关系时,这种罪就出现了。作为人类,我们对每一种错误和不公正都负有共同的责任。由于消极地旁观,我们在形而上学的意义上也是犯罪的,对形而上学罪的裁决最终依赖于上帝。[30]

战争责任并非要追究集体罪行,而是需要日本承认道德义务,而终极目的则是阻止以日本名义的战争犯罪再次发生。日本战争罪行的程度随着时间流逝在人们心目中逐渐淡化,2015年8月14日日本首相安倍晋三发表的战后70年谈话中提到,“不应让日本子孙后代承担道歉的命运”。需要强调的是,只有当日本成为负责任的民族,恢复对于人类整体命运的关怀,切实承担起过去的那份道德责任,中日之间的战争才能真正成为历史。

德性是主观的法,道德责任的承担主体是每一位个体。现有强调“国民”与“国民性”的话语平台下,强调日本近代以来成功的现代化道路,强调日本文化的特殊性以及日本民族的自豪感,从民族国家层面建构的历史记忆,与能够正视历史、勇于承担道德责任的民族渐行渐远。日本战后思想家鹤见俊辅提出了“人民记忆”这一概念,相对于国家话语平台下强调的“国民记忆”与“国家记忆”,同一历史时空下的普通人如何思考历史,参与到历史之中的过程至关重要。“人民记忆”是碎片化的微观史料,是普通人生活经历的回溯,通过活生生的经历体验来陈述过去的经历和教训。与国家机构所建构的“国家记忆”“国民记忆”不同,“人民记忆”缺乏连贯性,细节难以用科学理论和方法考证,部分内容甚至还有自相矛盾之处,但从人性角度而论,相对于民族国家话语平台下编篡建构起的、逻辑严密的“国家记忆”,“人民记忆”才是中日两国人民记忆中的真实,而这似乎才是中日未来友好交往的精神基础。