顾随先生在京旧居寻访札记

失重的梁柱

寻访旧居,或许是为满足一己窥视的欲望。昔日的私人空间,如今会以另一种形式敞开在寻访者面前。这些旧居或仍有后人居留,或被占为他用;或已更易其主,或沦为民居杂院,或早已化为瓦砾灰烬,湮没于历史长流。今人寻访,所感受的,很少是当年的环境与氛围,更多的则是时代变迁留下的空寂与虚无,如同一阵穿堂风过。而于这风中,历史的凉意彻骨。

相较于故宅旧居,给这些房宅带来声名的人有着更为奇诡的命运。这些旧居见证着他们生前事的繁杂,也因其身后名的起落隐现而变换命途。有的人声名显赫,却再难找到一处其生活居所;有的人身后名声微隐,但一朝扬名,为人重新认识,去找寻一些遗迹,却也偶有所得。

顾随先生,应属于后者。上世纪70年代以后,人们才从当时出版的顾随先生的著作,以及叶嘉莹、周汝昌等先生门生的笔下,知晓这样一位卓有建树的学者。顾随先生治学,广博而以平易出,先生为人应是如此。但对于先生的学问,应没有评说的资格,感兴趣的是,先生祖居清河,负笈北大,后长居北京,直至1953年赴天津任教。在故都生活的这近二十余年,顾随先生几易其居,而今这些居所旧宅安在,是何面貌,则是后来人寻访旧迹、游赏京城一条不错的线路。

東四四条如海燕城斗大斋

1929年6月,顾随先生受燕京大学聘书,9月初至燕大,任国文系专职讲师。此时,顾随先生暂居燕大附近城府村一处院落的北房。初至燕大的这段时间,每逢周末,先生会往宣南直隶会馆访好友卢伯屏。直隶会馆在下斜街,其内原建有畿辅先哲祠。如今这两处旧居已然无存,而保留在北京大学内的燕大校园建筑群,仍弥散着顾随先生执教时的浓郁书香。

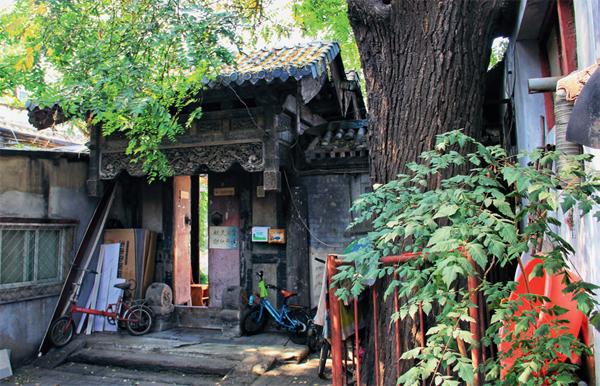

位于东城区的东四四条1号是顾随先生在北京的第一处正式的居所。四条1号是一处只有南北房的狭长院落,最初顾随先生邀卢伯屏住三间南房,安家于五间“勾连搭”式的北房,设“萝月斋”。3年后卢伯屏先生迁居西城,遂将这三间南房改作顾先生书斋,更名为“夜漫漫斋”,亦名“习堇庵”。民国时北京街道的名牌顺序已与如今大不相同,但1号较为特殊,所以比较容易确定。四条1号在胡同东口路北,三级台阶,蛮子门。旧时只有南北房,如今是大家自行搭建,将本就不大的院落又分割成细碎的小房间。北房的“萝月斋”,因房前有一架藤萝而得名,但早已无存。院中错杂,也未能眼见昔日静谧文雅的书斋今日之境。而时下南房这处“背临长巷,坐略久,叫卖赛梨萝卜、冰糖葫芦及硬面饽饽之声,络绎破空而至……”的夜漫漫斋,平日听到的,或是街口喧闹的车声了吧。

北京有谚:东富西贵,北贫南贱。东四三条至八条的历史文化街区内,多是高门深院,宅门众多,如崇礼宅、车王府、徐世昌旧居、宝泉局旧址等,也较为完整地保留了旧京典型的院落和街坊格局。走在经过整饬的胡同中,婆娑槐影下,仍显出不凡的气度和浓郁的生活气息。

牛排子胡同动地悲风迫岁阑

1937年7月6日,顾随先生迁居到了牛排子胡同3号院,牛排(音“拜”)子胡同本由两条小巷子组成,呈“┌”形。一条南北向,口南出弓弦胡同;一条东西向,口东出黄米胡同。而1958年为了修建中国美术馆,这一带的数条胡同拆除殆尽,牛排子胡同也就只剩下东口短短的一小截,一两处院子,已经被归入黄米胡同。顾随先生当年居住的3号院,应已压在美术馆之下。而胡同东口存留下来的这一处有着八字影壁墙的宅院,则是曾有着大名鼎鼎的“半亩园”的麟庆宅。

麟庆宅始建于清初,为兵部尚书贾汉复所有,后由李渔修葺造园而名声大噪。麟庆在《鸿雪因缘图记》中有记:“半亩营园,紫禁城外东北隅,弓弦胡同内,延禧观对过。园本贾胶侯中丞宅,李笠翁客贾幕时,为葺斯园,垒石成山,引水作沼,平台曲室,奥如旷如。”上世纪20年代,麟庆后人将此宅院分租数户,遂日渐荒废。1947年,天主教怀仁学会购得此园,改名为怀仁会堂。1951年收归国有。1980年,宅院西路的花园部分遭拆毁,其中一块珍贵的砖雕六角园门被移往西山曹雪芹纪念馆。东路建筑主体尚保存完好,却早被大大小小的房间分割成三户院落,住进了十几户人家。东侧尚可见一二层小楼,花木扶疏犹存;由光亮大门改作如意门的大门仍在,看守着这座名动京城的宅院。门内一对硕大的门墩,堪称北京现存的门墩中最为精美的一对。尽管牛排子胡同已经无存,但其附近的区域内,仍分布着北大红楼、嵩祝寺、智珠寺、隆福寺、镇国公府等古迹,以及中国美术馆、三联书店等文化场所,也是寻访悠游的佳处。

碾子胡同九陌无尘静市声

1941年9月,顾随先生迁出牛排子胡同3号院,安居地安门内碾儿胡同29号院旁门。旧京名为碾儿(碾子)的胡同有三条,地安门内这条,北口起于黄化门街,南口终于景山后街,从南到北拐了四五道弯儿。地安门内、景山后街一带旧属皇城,碾儿胡同内的四合院虽不像东四一带那么多高门深院,房舍倒也齐整。今日的碾儿胡同已再无独门独院的宅门,红砖、预制板搭建的小房分割了一处处院落。

当年的碾儿胡同29号的正门里是一座相当大的四合院,旁门是名副其实的“旁”门,在正门东侧,进去是一条狭长的自南向北进伸的夹道。穿过这条夹道,走到夹道尽头就出现了一个扁长形的院落,即正宅的后院。而如今遍寻整条胡同,只有一处如意门的大院子,与当年顾随一家居住的院落相仿。1941年12月8日,太平洋战争爆发,顾随先生谋职的燕京大学在苦撑4年后被日军封闭,顾随先生一家的生活日渐拮据,租金难付,只得另卜他居。1943年4月29日,顾随先生迁出碾儿胡同,新居什刹海北沿南官坊口20号外院北房。此后,顾随先生再没租住过独门独院的房子。

南官房胡同高柳拂天天映水

南官坊口,今为南官房胡同,位于什刹海北沿金丝套地区,满清时期正黄旗的地界。而顾随先生租住的南官坊口20号,则是敦郡王府的祠堂。敦郡王即康熙第十子胤誐,遏必隆外孙,康熙四十八年十月封为敦郡王。《顺天府志》载:“雍正二年以罪除。乾隆二年封辅国公,六年薨,以贝子礼葬。”按顾随先生女儿顾之京的记述,当时的郡王府形制保存依然完整,参看当时留下的照片,王府祠堂的奢华肃穆虽已不再,但高房广院,老屋古槐,仍有一番气度。而今这一带是什刹海旅游区,也是北京舊城内保存整修最为完善的区域,南官房胡同亦整葺一新。南官坊口20号应是今天的南官房胡同51号,金柱大门,查得资料说此宅1949年后一度被国务院事务管理局工委占用,上世纪50年代中后期,被辟为机关幼儿园。院落基本保存完好,搭建较少,也有过修葺。顾随先生同叶嘉莹等学生在庭院间的合影即摄于此院正房前。

迫于生活窘况,顾随先生向当时任教的辅仁大学申请解决住房问题。1948年10月30日,顾随先生一家迁入辅仁校产李广桥西街(今柳荫街)8号,与辅仁大学一位魏教授同住。这一处住房自比不了先前租住的王府祠堂,或是东四、皇城的高门深院,已是一处简单的民居。顾随先生在致弟子周汝昌的信中言到:“自来此间,诸多不便,又距大街太近,货声车声,人语犬吠,坐卧皆来相扰,况屋宇逼仄,周检无地,疏少佳趣。 ”恭王府一带现已修缮一新,定阜街上的辅仁大学旧址仍为北京师范大学所用,中西合璧风格的独特建筑掩映在树荫中,紧邻的是格局依旧完整的庆王府,西口相对则是护国寺街口的梅兰芳先生旧居。而往南旌勇里一带的旌勇祠、保安寺,是隐藏在这一片胡同中,值得一窥的秘境。