我国游客对境外“打工度假”的风险感知及旅游动机分析

程 圩, 张霄玥, 隋丽娜

(西北工业大学 文化遗产研究院, 陕西 西安 710072; 新南威尔士大学 商学院, 澳大利亚 悉尼 1466;西安外国语大学 旅游学院, 陕西 西安 710128)

一、 引 言

打工度假也被称为打工旅游,是一种新的人口流动现象,是许多年轻人延长出游时间和实现自我的一种特殊流动方式。[1]与传统意义上的旅游不同,打工旅游者在消费的同时也参与旅游生产,但是生产只是为旅游消费提供资金来源,而打工只是获得旅行体验的一种手段。正式的“打工度假”签证系统于1970年在英国开放,英国允许英联邦国家的年轻人短期的体验英国社会和生活,通过这种旅游方式,年轻人可以在海外工作来支撑他们的旅游开销。[2]目前,已有60余个国家和地区针对年轻人推出“打工度假签证(Working Holiday Visa,也称工作假期签证)”,中国大陆18—30岁公民可申请新西兰(2008年开始,每年1 000个名额)和澳大利亚(2015年开始,每年5 000个)的“打工度假”签证。目前,国内打工度假方式在云南、西藏等地悄然兴起,作为一种新兴的旅游现象,对其零星研究也初现端倪,但并未受到学者广泛关注,而出境打工度假研究则未现始端。本文拟对出境打工度假特定的风险感知维度和旅游动机进行问卷调查,利用因子分析、相关分析等方法,探究影响旅游者决策的不同因素,并进而提出建议。

二、 相关研究文献综述

(一) 打工度假

帕佩(Pape)最早提出“touristry”(工作旅游)一词用以界定以职业为手段的一种出行方式,他强调打工度假概念要点在于它依旧是一种旅游方式并非工作方式,工作的首要目的是旅游。[3]柯恩(Cohen)指出打工度假的主体是青年人群,打工度假者属于工作旅游的范畴,但和职业打工者不同,通常时间短且无需专业工作技能。[4]乌列(Uriely)将打工度假和非定制化打工旅游者(non-institutionalised working tourists)统称为打工旅游者(working tourists)。[5-6]相较于自由行和背包旅行,打工度假虽有相似之处但有又其独特性:打工度假期间会涉及参与生产的工作环节,可以说打工度假是一种比自由行等更加深入探究当地文化生活的旅游方式。与正式工作签证相比,工作签证等的首要目的是提供个人劳动力,而打工度假却是以休闲为主,所涉及的劳动输出却又较为低端。

当前打工度假的研究主要包括心理行为特征以及对目的地产生的影响: (1) 心理行为特征。提供“打工度假”签证的国家一般会对申请者进行条件限制,如年龄通常为18—30岁或35岁之间。年轻人的打工度假意愿影响因素在不同国家也表现不一,但年龄、工作经验、性格特征、环境和社会风险感知均可能会对其产生影响。邰成林(Cheng-Ling Tai)等用大五量表分析不同性格特征的人群对“打工度假”的支持度,结果显示:不同性格特质的旅游者对打工度假的反应不同,且不同地区之间也会产生差异。如在美国和英国,外向性的人群对“打工旅游”的反应积极,但在澳大利亚却并非如此。[7]麦金托什(McIntosh)和本内曼(Bonnemann)指出,体验不同的生活方式是“打工度假”决策的主要动力,主要有学习、生活经历、脱离平庸轨迹、结交朋友、文化交流以及自我认知。[8]同时也有研究指出,打工度假者试图通过这种方式逃离被工作和金钱支配的日常生活,压力促使他们去探险、追求自由和独立。[9-10]旅游者也希望这种旅游方式可以带给他们一些技能上的提升。[11]杨晓慧(Xiaohui Yang)和温碧燕(Biyan Wen)对新西兰打工度假参与者进行访问调查,受访者表示打工度假对个人性格和能力提高影响较大。[12](2) 对目的地的影响。墨菲(Murphy)注意到由于打工度假的长停留性而加深了目的地主客关系的联结,增强了社会交往。[13]匹赞姆(Pizam)、乌列(Uriely)和雷赫尔(Reichel)认为主客关系越紧密,打工度假者的停留和体验满意度则越高。[14]打工度假者可以在旅途中建立一种暂时的新身份,该身份可以帮助旅游者变得更加坚强和独立。[15]尽管打工度假者对目的地旅游服务的影响有限,但其在刺激本地新型而独特的企业业态上还是起到了重要作用。[16]胡梦姚和黄建宏在分析打工旅游在中国发展现状的基础上也提出了目前阶段我国存在的问题,主要有名额短缺、中介不规范、申请者存在不良动机、信息获取渠道的安全性等问题。近几年社会对打工旅游的关注度不断上升,打工旅游的未来发展趋势很乐观。[17]

(二) 国际旅游风险感知

因受到主观性的影响,以及研究内容、角度等不同,加之风险的不确定性和复杂的交叉性,学者们对旅游风险感知概念尚无统一定义。国外早期研究主要集中在概念探究、维度识别,而此后的研究则将旅游风险感知具体化,主要集中于对风险感知影响因素研究,且从国际旅游入手探讨风险感知愈发多样。吴国清认为,国内的研究多致力于旅游风险感知维度和影响因素方面的研究。[18]

在国际旅游风险感知方面,森梅兹(Sonmez)最早提出国际旅游风险感知的9个维度,包括疾病、犯罪、自然灾害、交通、文化语言障碍等。[19]塞亚布拉(Seabra)、多尔尼查尔(Dolnica)和阿布兰特什(Abrantes)等对比国内和国际旅游的差异,辨别出国际旅游不同的风险维度,包括政治风险、环境风险、计划风险、健康风险和财产风险。[20]齐(Qi)、吉普森(Gibson)和张(Zhang)以2008年北京奥运会为例,认为个人安全、文化风险、暴力风险和社会心理风险这4个风险维度会影响美国游客的旅游意向。[21]国内学者多借鉴外国学者旅游风险感知维度而开展研究。陈楠、乔光辉和刘力用因子分析法萃取出恐怖事件与战争危险、公共卫生危险、自然灾害与金融风险3项出境旅游风险感知因子,并验证了旅游风险感知和旅游行为偏好存在反向相关关系。[22]主观认知会受到性别、年龄、心理特征、性格特征等影响,而旅游风险感知和旅游动机都源自主观认知。所以,影响因素的多元性使得研究旅游风险感知的过程较为复杂。学术界关于旅游风险感知研究仍属于薄弱环节。[18]

综上所述,目前国内外学术界对打工度假研究尚属起步阶段,对其研究程度仍落后于本身的发展程度。学术界尚未从旅游者的风险感知角度对“打工度假”进行探究。出境打工度假对年轻人意味着更富有挑战性和冒险精神,其旅游风险感知和旅游需求也更具有特殊性。学术界一直对旅游风险感知对旅游动机的影响力持肯定态度。本研究将尝试对境外打工度假者的旅游动机与风险感知及其二者关系开展实证研究,以期更好地理解该细分市场,丰富不同类型的群体研究。

三、 问卷设计与数据获取

(一) 问卷设计

笔者首先访谈了3位赴澳打工度假的年轻人,深入探究其对打工度假的风险认知及其主要动机,作为问卷指标项设计的基础。问卷涉及三部分: (1) 基本信息,包括性别、年龄、教育水平3个方面,探究个体自身因素对打工度假参与程度的影响; (2) 风险感知分量表,结合前人研究维度和访谈结果以及打工度假的特殊性设计了15项测量项指标。因打工度假与一般旅游相比,其准备工作更复杂、停留时间更长、与目的地的文化接触面更广,所以前期准备工作的资金投入风险、国内推荐机构的风险、语言饮食等文化方面的风险以及目的地工作单位的风险尤为突出; (3) 动机分量表,结合前人研究及打工度假的特殊性而设计了12项指标,除体验不同的文化外,打工度假者还具有其他特殊动机,如摆脱国内的压力、锻炼自身能力、增加就业经历等等; (2)(3)部分采用李克特5点量表,完全同意5分——完全不同意1分。

(二) 数据获取与处理方法

目前对中国开放“打工度假”签证的国家对旅游者年龄要求在18—30岁之间。故本研究问卷调查对象年龄设限为18—30周岁之间的青年旅游者群体。调查于2016年12月至2017年4月通过网站和微信两种途径面向全国发放,共回收229份来自全国不同地区的问卷,其中还包括一些海外留学生。筛选出漏答或答案明显出现偏差的无效问卷65份,共回收164份有效问卷,有效问卷回收率为71.6%。

四、 实证研究分析

人口统计特征显示,调查对象中女性比例略多(57.9%);从年龄特征来看,20—25岁约占半数(50.6%),26—30岁为34.8%;教育程度上,本科生占大部分为60.4%,余者依次为高职专科(21.9%)、研究生(9.8%)、高中(7.9%)。

(一) 信度及效度分析

对旅游风险感知和旅游动机分量表进行可靠性检验(见表1),二者克隆巴赫系数Cronbachα值分别为0.792和0.783,说明问卷具有较好的内部一致性。

表1 旅游风险感知、旅游动机量表的信度和效度分析

在进行探索性因子分析前还需进行效度分析,结果显示(见表1),游客对打工度假的旅游风险感知和旅游动机的KMO值均大于0.7,且都通过了巴特勒Bartlett’s球形检验,说明二者适合进行因子分析。

(二) 探索性因子分析

首先进行旅游风险感知探索因子分析,为提高分析结果,剔除公因子方差小于0.48的因子,即删除“中国传统观念冲突”指标项,将余下14项指标通过正交旋转法提取公因子,得到旋转成分矩阵(见表2),可归纳出4个旅游感知风险维度,分别将其命名为:国内环境、文化差异、身心安全以及目的地工作环境。“国内环境”维度主要指打工旅游者出发前的准备和家庭支持等风险感知;“文化差异”是对语言、饮食、宗教、文化融入等的风险感知;“身心安全”则代表了对目的地政治、治安以及个人身心健康问题等方面;“目的地工作环境”维度主要表征了对雇主方的工作环境、薪资及投资回报等方面的风险感知。

表2 旅游风险感知旋转成分矩阵

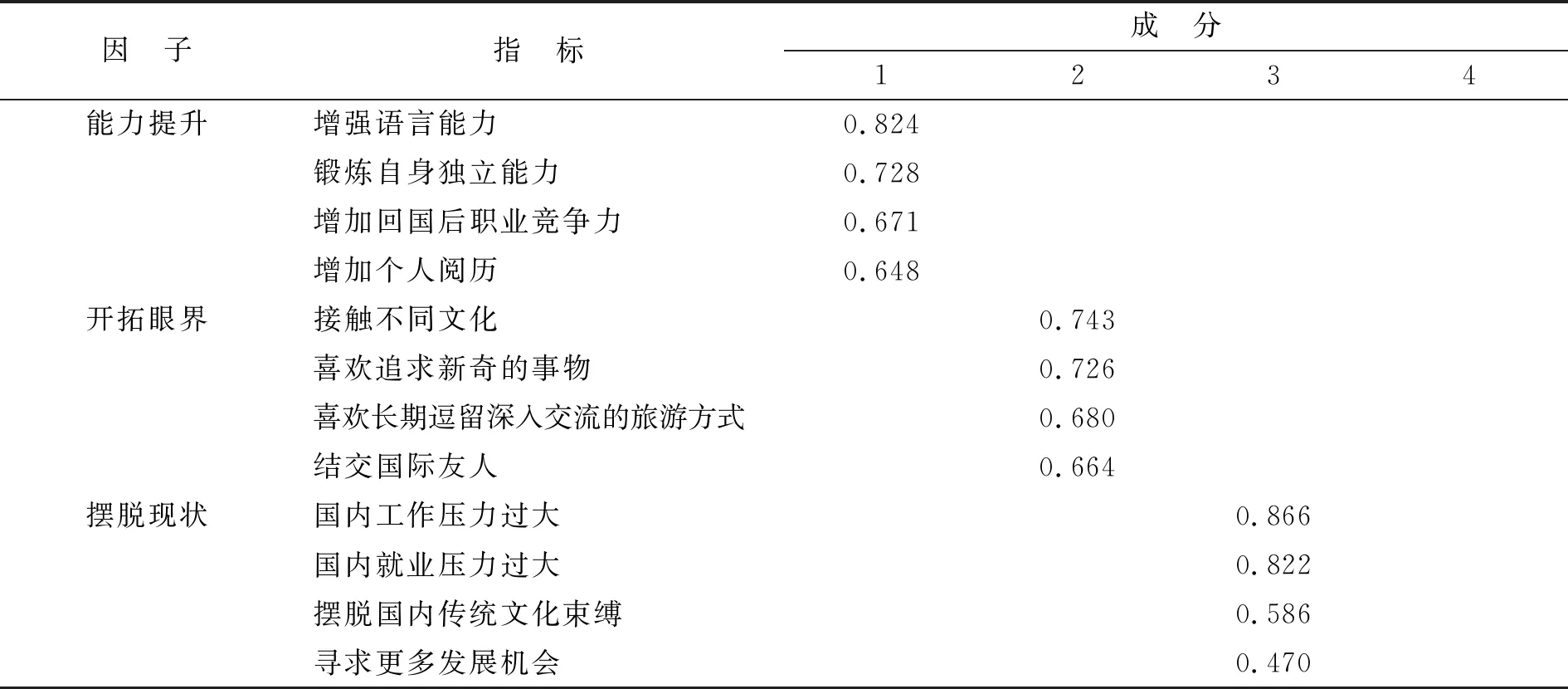

根据同样的方法对旅游动机进行因子分析,12个变量的公因子方差都大于0.5,无需删减,并且明确特征值大于1的主要因子个数为3个。再对公因子进行正交旋转得到旅游动机旋转成分矩阵(见表3),将其分别命名为能力提升、开拓眼界和摆脱现状。能力提升维度是对语言、独立生活、自身竞争力和个人阅历等方面的认知,开拓眼界维度表征着求知、求奇、人际交往等方面的动机,而摆脱现状是指对国内工作就业压力和传统文化束缚的摆脱并追求更好的发展机会方面的动机。

表3 旅游动机旋转成分矩阵

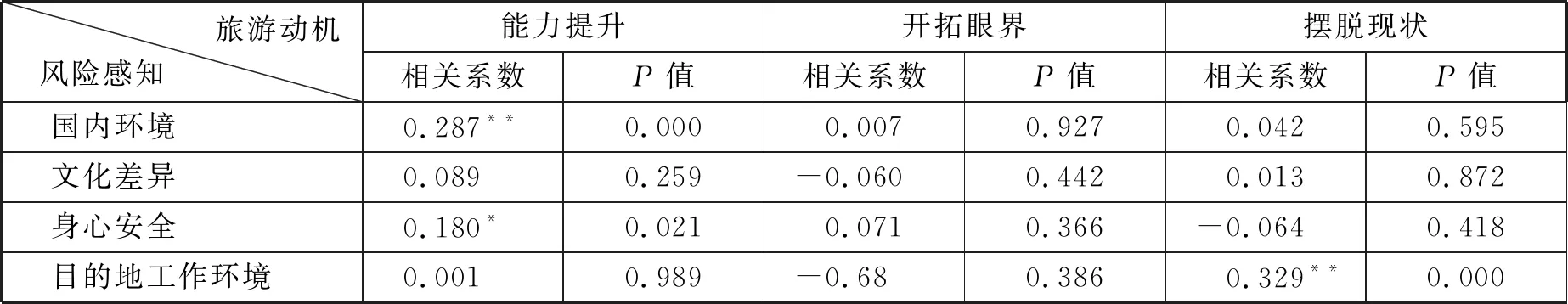

(三) 线性相关分析

对提取的4个风险感知公因子与3个旅游动机公因子进行相关性分析(见表4)。结果显示,能力提升的旅游动机与国内环境及身心安全的风险感知显著相关,摆脱现状动机与目的地工作环境显著相关。

表4 风险感知与旅游动机相关性分析

说明:**在0.01水平(双侧)上显著相关; *在0.05水平(双侧)上显著相关。

而文化差异的风险感知与3项旅游动机相关性不显著,同时开拓眼界与其他4项风险感知也无明显相关关系。但根据以往研究,文化差异风险感知对旅游者决策会产生很重要的影响,而开拓眼界也是旅游者进行旅游活动很重要的一个旅游动机。为探究打工度假中出现的特殊情况,对164份样本中的65份进行了回访调查,回访调查率达40%。回访的问题包括两个:“与其他风险感知因素相比,文化差异对您进行打工度假的决策影响大吗?”“开拓眼界会成为您进行打工度假的主要动机之一吗?”通过数据分析可以看出,70%的受访者认为在考虑打工度假时,文化差异的风险感知并没有其他风险因子重要;85%的受访者表示对于打工度假而言,最大的动机在于个人能力的提升,而普通的出境游就可以满足对开拓眼界这方面的需求。

这种不相关性与打工度假这种旅游方式的特殊性具有很大的联系。文化差异的风险感知与打工度假者的年龄特征有关系,开拓眼界的旅游动机则与打工度假的特殊性有关联。首先,对于参与打工度假的青年群体而言,文化上的差异并不会成为他们考虑的主要因素。其次,打工度假的旅游方式不同于一般意义上的出境旅游或者背包旅游,对于出境旅游而言开拓眼界的动机还是很明显。但是对于选择打工度假的旅游者而言,他们希望从这样的旅游方式中获取更为实际的能力提升,或者延长时间的旅游方式会成为他们逃离国内现状的一种选择。

五、 结论与建议

(一) 结论

通过上述的实证分析,可得出如下结论:

1. 打工度假的旅游感知风险可分为4个维度:国内环境、文化差异、身心安全以及目的地工作环境;而打工度假的旅游动机主要有3个方面:能力提升,开拓眼界和摆脱现状。

2. 能力提升的旅游动机主要受国内环境和身心安全风险感知两方面的影响,且国内环境风险感知对旅游者旅游动机的影响大于身心安全风险感知。能力提升的旅游动机包括增强语言能力、锻炼自身独立能力、增加回国后职业竞争力、增加个人阅历等,有这些需求的旅游者更看重国内环境的支持度和身心安全。

3. 当旅游者对目的地工作环境风险感知越大,其对摆脱现状旅游动机的影响就越大。当旅游者对目的地工作环境期待值越高、风险感知越小时,对摆脱中国国内就业工作现状的意愿也就越强大。

4. 对于参与打工度假者特别是青年旅游群体而言,文化上的差异并不会成为他们考虑是否参与该项旅游方式的主要因素。打工度假的群体年龄层主要集中在“85后”,受多元文化的影响明显,因此文化差异障碍对旅游者决策产生的影响会越来越小。相比之下,因为涉及在目的地国参与生产环节,国内支持系统和国外的工作环境安全性对他们来说更为重要。

5. 对于打工度假这种旅游方式,开拓眼界的动机不明显。开拓眼界的旅游动机对于一般出国旅游或者背包游客而言是很重要的旅游动机。但是打工度假的复杂性在于其不单单只是游玩体验过程,它还涉及工作体验。由于时间更长体验更深,旅游者的旅游动机更加偏向于一般性旅游活动无法提供的东西,如个人工作能力的提升可以为旅游者今后的工作履历增添光彩。

(二) 建议

打工度假在今后的发展过程中应该着重提高旅游者对国内支持系统和目的地环境安全的感知度。

1. 对提供打工度假这种旅游方式的中介机构和旅游机构要进行更加系统化的管理,使得前期准备工作更程序化、严谨化,提供更好的国内社会支持系统。目前为止,新西兰与澳大利亚的“打工度假”签证处于供不应求的阶段,加之较为复杂的签证要求与申请过程,旅游市场急需规范中介机构的引导行为,帮助旅游者认清打工度假的性质并判定这种旅游方式是否适合个人情况等等。

2. 提供打工度假相关旅游项目的同时,目的地有关部门也要加强对相关项目以及提供方进行审核。在确保目的地工作环境安全的基础上为旅游者提供更多自由选择的空间,从而降低打工度假者的风险感知。

3. 中国旅游管理部门和境外领事馆应该对打工度假者提供或协助境外工作权利保障服务,来确保旅游者在境外的身心安全,在出现突发情况时能快速采取行动保障旅游者的正当权益。

由于旅游风险感知和旅游动机较为复杂,本研究根据访谈及前人研究进行问卷指标项设计,问卷的可靠性虽通过检验,但还有提升空间,可进一步探讨和增加其他风险感知及动机的影响因素;由于样本量有限,本研究并未对不同旅游动机者进行细分,在今后的研究中,还需不断深化不同动机者的行为特征研究,使打工度假的风险感知和旅游动机关系研究更加全面、更加有深度。