同族群平叛优势理论再思考:以印度平息锡克叛乱为例*

谢 超

同族群平叛优势理论再思考:以印度平息锡克叛乱为例*

谢 超

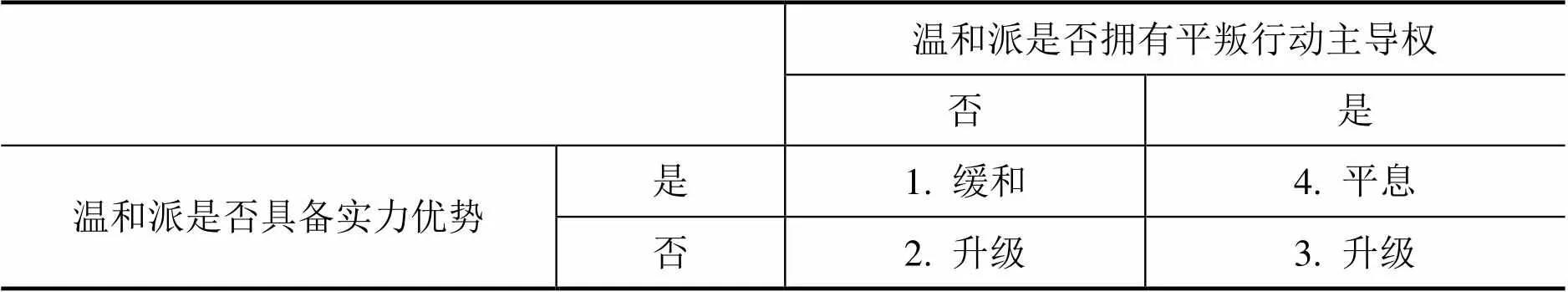

同族群优势主要包括当地环境、人力情报和民众动员等三个方面,各方都有机会去利用同族群优势,争取在少数族群叛乱与反叛乱斗争态势中的优势。政府平叛策略应强调发挥温和派的作用,从而在同族群因素方面削弱、抵消乃至胜过叛乱组织的相对优势。同族群平叛优势的作用机制在于控制人口和争夺民心两个方面,当政府控制足够多的当地人口时,叛乱组织就无法在族群内部招募到足够的人员,以补充在政府平叛行动中损失的成员;而拥有民众支持的意义则在于,虽然有了民众支持并不必然平息叛乱,但是没有民众支持是无法平息叛乱的,叛乱组织将一直具备持续甚至升级叛乱的民众基础。为了考察同族群平叛优势的效用,根据温和派是否具备相对于叛乱组织的实力优势和是否拥有平叛行动主导权,有四种不同策略下的平叛效果考察框架。结合印度政府治理和平息锡克叛乱各个阶段有代表性的平叛行动,详细解读印度政府、锡克叛乱组织和温和派在各阶段的策略选择,以及如何影响同族群优势的平叛效果。

族群冲突;同族群平叛优势;温和派;锡克叛乱

本文研究的是平息少数族群分离主义叛乱的策略选择。本文认为,政府平叛策略需要考虑当地民众的认同问题,因为无论承认与否,人们更愿意信任来自同族群的人。对于这种同族群间信任的来源,他涉偏好(Other-regarding Preferences)理论强调人们相信同族群的人更可能关心彼此,激励机制理论则强调人们相信同族群的人更可能维护自己的利益,功能主义解释则强调人们相信同族群的人更有能力维护自己的利益。[1]关于温和派的作用,既有文献也强调中央政府应充分利用当地温和派武装力量,即当地武装(indigenous forces)主导平叛,以抵消叛乱组织的比较优势。[2]原因在于,当地武装主导平叛行动具备一定程度的“同族群优势”(coethnicity advantage),相对于中央政府派出的平叛部队,当地温和派武装力量在获取叛乱分子及其支持者的情报方面具有优势,同时也更有可能得到当地民众支持,有利于降低平叛行动对当地民众可能产生的负面影响,提高平叛效率。

20世纪90年代初,印度政府成功平息了持续十几年的锡克叛乱,其中当地温和派力量在平叛中发挥了重要作用。在平息叛乱后,印度军方对旁遮普平叛的成功经验进行了大量的研究,并将许多经验编入反叛乱(COIN)教程。[3]印度政府组建专门的平叛武装力量(旁遮普突击队),印度政府对旁遮普突击队进行培训后直接将其派往安得拉邦执行反叛乱任务,旁遮普突击队后来还被派驻中央邦和马哈拉斯特拉邦对付纳萨尔反政府武装,但由于当地安全局势始终动荡,旁遮普突击队又缺乏充分的山地作战训练,平叛效果有限。印度军方也加强训练灰狗(Greyhounds)快速反应部队,以应对安得拉邦的纳萨尔(Naxalite)反政府武装,在印控克什米尔地区驻扎的印度陆军来复枪队(Rashtriya Rifles),已经成为印军的精锐部队,这支武装力量也是在平息旁遮普叛乱经验基础上创立的,是针对特定地区成立专门的反叛乱武装力量的又一例证。总体来看,平息锡克叛乱的经验总结,并没有帮助印度政府在其他地区的平叛取得同样成功,这表明印度政府可能并没有完全理解同族群优势与成功平叛之间的关系,仅仅依靠实力优势并不必然平息叛乱。为此,本文将通过理论推理和案例分析的方式研究同族群平叛优势的作用机制,寻找依靠当地温和派成功平息叛乱的策略选择。

一 叛乱与反叛乱斗争中的同族群优势

首先明确一点,本文讨论的不是中央政府是否应该武力打击叛乱,而是讨论如何打击叛乱,是叛乱已经发生后的政府平叛策略选择。为便于探讨,本文第一个研究假设是这样一种叛乱情况:即国家层面有一个主体族群及其主导的中央政府,地方层面有一个少数族群并能够主导建立地方政府,但少数族群内部对族群未来道路存在分歧:温和派主导的地方政府支持中央政府,或者至少在形式上仍停留在中央政府的体系内;叛乱组织在当地族群中已经具备一定的民众基础,至少已经达到促使叛乱发生的程度。对于叛乱地区的人口来说,叛乱组织指的是族群内决定并已经使用暴力手段,以实现族群分离主义目标的武装组织。温和派指的是族群内能够对族群事务发挥一定影响力的政治和经济精英群体,本文特指的是那些属于地方政府或能对地方政府决策发挥正面影响的族群内精英。本文关于温和派的定义,是相对于叛乱组织而言的,也就是说温和派可能包含族群内那些支持或同情族群分离主义的精英,但是他们并没有拿起武器加入武装叛乱,因此本文主张区分温和派与叛乱组织的标准应在于具体行为,而不在于其所持的思想。[4]普通民众指的是族群内非精英的平民,在有些情况下还包括生活在叛乱地区的其他族群民众。

本文第二个研究假设是主体族群及其处于主导地位的中央政府具备常规力量的优势,对于叛乱组织来说,本质上进行的是一场以武力对抗常规实力占优势的中央政府的非对称战争,这也是很多少数族群叛乱的共同特征之一。

由于本文研究的是叛乱已经发生的情况,所以叛乱组织有机会利用同族群优势维持叛乱。对于叛乱组织来说,可以获得的同族群叛乱优势主要包括三个内容:一是当地环境优势。族群聚集区是叛乱与反叛乱的主要场地,随时可能出现的袭击和冲突地点遍布聚集区且具备流动性。相对于中央政府,叛乱组织熟悉当地的人文地理环境,利于叛乱组织开展游击战。二是当地人力情报优势。这种情报优势来源于同族群因素导致的收集人力情报方面的便利条件,叛乱组织成员本身就生活在当地温和派和普通民众之间,可以获取更多关于平叛行动和策略的情报。这种情报优势还体现在政府的相对劣势方面,因为叛乱分子与普通民众之间的差异很小,在主动发起叛乱袭击时,他们是叛乱分子,在平时,他们则是平民,这种情况使得政府平叛时需要在区分平叛对象上花费额外的精力收集情报。三是当地民众动员优势。叛乱组织在族群动员方面往往具有一定的优势,可以将族群内民众疾苦或政治诉求未被满足的原因归咎于中央政府,以鼓动反对中央政府的地方行动。一般情况下,中央政府的平叛部队更可能是来自族群外部的人员占多数。在执行平叛任务时,中央部队难以有效区分武装人员和非武装人员,也就无法有效避免对平民的间接伤害(collateral damage)。中央政府平叛造成的任何间接伤害,都可能被叛乱组织动员成主体族群对少数族群的压迫。在叛乱已经发生的情况下,平叛行动的间接伤害将进一步损害当地民众对政府的支持,中央政府无法确定在消灭一个叛乱分子的过程中,不会因为杀错了一个而增加一个或更多的叛乱分子。

对于中央政府来说,具备常规实力的优势并不能确保成功平叛,因此还需要制定削弱、抵消乃至胜过叛乱组织相对优势的策略,而温和派加入并主导平叛有助于实现这一目标。同族群优势的原理表明,温和派力量同样熟悉当地环境,在获得人力情报方面具备同样的潜力,同时在民众动员方面可以在族群内部与叛乱组织展开动员竞争。同族群平叛优势理论的作用机制在于控制人口和争夺民心两方面。任何平叛策略,最根本的目标之一是实现人口的控制,控制人口是成功平息叛乱的充分条件,基本逻辑是当政府控制足够多的当地人口时,叛乱组织无法在族群内部招募到足够的人员以补充在武装行动中损失的成员,此时叛乱组织将走向衰败。叛乱组织虽享有同族群优势,将带来庇护、补给、情报等诸多便利,但最根本的目标之一是吸引更多的族群成员加入,让叛乱活动能够持续且不断扩大规模。

建立同族群平叛优势的策略,控制人口的目标在于赢得当地民众的支持,这关系到当地民心向背。一般来说,当地民众忠诚度的分布情况,对平叛结果有着很大影响。[5]争夺当地民心,也是控制人口的内在要求。拥有民众支持的意义在于,虽然有了民众支持并不必然平息叛乱,但是没有民众支持是无法平息叛乱的,叛乱组织将一直具备持续甚至升级叛乱的民众基础。[6]控制人口与争夺民心两个目标是相互促进的,控制人口的意义在于控制叛乱分子进行人员补充和扩大规模,而争夺民心的意义则在于它可以有效地推进控制人口的目标,当平叛策略能够得到更多当地民众的支持时有助于实现控制人口的目标。在两个目标都达成的情况下,叛乱组织能够补充的成员数量将持续稳定地小于在叛乱行动中损失的成员数量,此时叛乱组织将衰减,直至消亡。

从族群内部关系来看,如果中央政府能够信任并且给予温和派平叛主导权,那么温和派与叛乱组织之间的斗争,凸显的是不同派别对于族群道路选择的矛盾非常尖锐、内部分歧已经难以调和的事实。中央政府信任和依赖当地温和派平叛,意义在于形成族群内部“极端派对温和派”的态势,有助于借助同族群优势来降低族群冲突的敏感性,有利于控制当地人口和争取当地民心。首先,当地温和派主导平叛的效果更好。主要原因并不在于温和派主导的平叛行动就不会造成间接伤害,而是因为当地温和派主导平叛,也具备同族群优势,理论上可以避免和减少间接伤害。其次,由于族群文化和认同因素,温和派主导的行动可以减轻对当地民众造成的心理冲击,削弱叛乱组织行为的正当性和合理性,从而对冲或抵消叛乱组织的族群动员效果,削弱其民众基础,最终不会因为击毙一个叛乱分子而导致更多人参与叛乱。

很多国家的平叛实践也表明同族群优势的作用。例如在第二次车臣战争(1999年)期间,与全部由俄罗斯军人构成的政府军打击行动相比,亲政府的温和派力量开展同样的打击行动之后,激发的报复袭击减少了约40%,呈现了明显的“同族群优势”,但这种优势并不必然传递,俄罗斯军人和当地警察混合编队的打击行动并不必然享有这种优势。[7]发挥“同族群优势”,不仅需要车臣当地警察力量更直接和准确地定位和打击叛乱分子,还在于族群文化和认同因素,此时温和派与叛乱组织之间的斗争被认为是族群内部的争斗。俄罗斯政府在其他地区(例如在达吉斯坦)的平叛陷入困境,一部分原因就在于没能在当地找到可以充分信任的地方温和派,地方温和派要么是因为当地族群浓烈的反俄情绪导致自身不愿意主导平叛,要么是愿意合作的派别实力太弱,根本没有能力抗衡叛乱势力。[8]受到以上启发,下文将从平叛实力和行动主导权两个维度,考察如何建立和充分发挥同族群平叛优势,实现成功平叛的目标。

二 同族群平叛策略效用的考察框架

上文探讨了叛乱与反叛乱斗争中的同族群优势作用,接下来试图建立一个框架,用以考察同族群平叛理论下不同平叛策略的效用。同族群平叛优势理论强调,利用温和派的作用以发挥同族群优势,但同族群优势本身并不必然帮助平息叛乱,温和派需要同时具备相应的平叛实力,才能在叛乱与反叛乱斗争中发挥作用。因此本文主张从平叛实力和机会来考察如何在同族群平叛策略上发挥效用。首先,关注温和派是否具备平叛实力,温和派只有在与叛乱组织的实力对比具备优势的情况下,才能够发挥作用。本文的研究假设之一是,中央政府具备绝对的常规实力优势,但是这种实力优势并不必然传导给温和派。在叛乱与反叛乱斗争中,温和派与叛乱组织的实力对比态势是不断演变的,因此这种实力对比优势可以是地方政府本身就具备的,例如在叛乱初期,叛乱组织仍处于积累实力的阶段,此时地方警察力量本身就足以构成对叛乱组织威慑的实力优势。随着叛乱形势的发展,叛乱组织的族群影响力上升,此时温和派自身可能并不具备强于叛乱组织的实力优势。此时中央政府可以通过加强投入等方式,扩充地方警察的人员数量,提升装备水平和训练水平,帮助地方政府建立超越叛乱组织的实力优势。

温和派具备超越叛乱组织的实力优势,有助于结合同族群因素达成控制人口和争夺民心的目标。首先,拥有实力优势的地方温和派,具备打击叛乱组织有生力量的基本能力。叛乱组织有生力量的衰减,是有效平叛进程的开始。与中央政府派出的平叛部队不同,温和派熟悉当地人文地理环境,具备人力情报优势,由于同族群缘故,大大削弱叛乱组织的动员优势,在战场竞争环境被大致拉平的情况下,实力优势可以发挥更大作用。其次,实力优势可以帮助争夺当地民心,赢得更多民众支持。在叛乱与反叛乱局势中,决定普通民众行为的往往是生命和财产安全方面的考虑。一个实力强于叛乱组织的温和派,更有能力保护民众的安全,促使反对叛乱的民众更有勇气发声,同时争取更多保持中立的民众的支持。即使是那些同情叛乱的民众,此种情况下参与叛乱被惩罚的概率会提高,这都有助于对抗叛乱组织的成员招募和民众动员,控制人口和争夺民心有助于实现平叛目标。

对于地方政府来说,具备了实力优势还不足以让其完全发挥同族群平叛优势,它还需要拥有平叛行动的主导权,否则其实力优势无从发挥作用。实际上,本文所指的平叛机会包含两个方面的内容:一是地方温和派有主导平叛的意愿,二是中央政府愿意给温和派主导平叛的机会,两者缺一不可。地方政府必须首先具备主导平叛的意愿,才可能谈得上争取主导平叛的机会。由于同情叛乱或是害怕叛乱组织报复等原因,地方温和派有可能主动放弃平叛主导权或者消极平叛。地方温和派具备平叛意愿之后,还受到中央政府平叛策略的影响。如果中央政府不信任地方政府,或者出于其他政治原因,仍然直接主导平叛的话,地方温和派只是从属力量,此时无论一线平叛力量是全部由中央政府安全部队组成,还是安全部队与地方警察力量混合编队,都会被叛乱组织描绘成主体族群对少数族群的暴力镇压,也就无法充分发挥同族群平叛优势。只有中央政府信赖并赋权地方温和派去主导平叛行动,后者才有发挥同族群平叛优势的机会。

温和派是否拥有平叛行动主导权 否是 温和派是否具备实力优势是1. 缓和4. 平息 否2. 升级3. 升级

资料来源:作者自制。

根据温和派是否具备相对于叛乱组织的实力优势和是否拥有平叛行动主导权,本文通过图1所示的四分图来考察同族群优势的平叛效果,按逆时针方向依次分析如下:

1. 温和派具备平叛实力但没能主导平叛行动

温和派具有平叛实力,但是未获得平叛主导权,反而是中央政府主导平叛行动的事实。这一事实反映了三种情况:要么是中央政府认为可以凭借自身强大的实力优势平息叛乱,要么是中央政府不信任地方温和派的平叛意愿,要么是温和派真的不愿意平叛,无论哪种情况都不利于央地两级政府协调一致努力实现族群和平。中央政府直接主导平叛行动,将持续面临战场环境、人力情报和民众动员劣势,此时中央政府或许可以通以绝对实力优势,加大叛乱组织的伤亡,从而部分实现控制人口的目标。但是,叛乱组织可以利用环境优势和信息优势,与常规实力占优势的对手周旋下去。此时,叛乱组织还享有动员优势,政府平叛造成的间接伤害会被叛乱组织动员成主体族群的压迫,不利于实现争夺民心的目标,叛乱组织始终能在族群内部招募到新成员,从而至少保持叛乱态势,也就是说,叛乱可能有所缓和但仍将持续下去。对于叛乱组织来说,叛乱得以持续的收益在于中央政府可能放松军事压力或平叛行动对民众的间接伤害扩大时,叛乱组织将有可能借机扩大族群内部对于叛乱的支持。

2. 温和派不具备平叛实力也没能主导平叛行动

与第一种情况类似,此时叛乱组织至少可以发挥同族群优势对抗中央政府的平叛攻势,不同的是,此时叛乱组织虽然继续面临一个常规实力占优势的中央政府,但在地方层面面临的是一个相对实力较弱的地方政府,叛乱组织可以在族群和地方事务中发挥更大影响力。此时叛乱组织在动员族群资源、在当地招募和补充武装人员的时候较少受到温和派的牵制,相对地提高了叛乱组织在族群内部能够获得的支持力度,叛乱组织将享有更充分的同族群叛乱优势。这意味着,在面临同等打击力度的情况下,叛乱组织可以发挥环境和情报优势减少伤亡,也可以发挥同族群动员优势,在相对较短的时间里补充损失的资源和武装人员。叛乱组织在族群内部占据实力优势,温和派不能有效制衡叛乱组织的情况下,中央政府主导平叛的策略在控制人口和争夺民心方面都将面临巨大挑战,中央政府对叛乱地区的军事控制既无法发挥缓和局势的作用,又无法赢得当地民心,叛乱将更有可能进入升级状态。

3. 温和派不具备平叛实力但主导了平叛行动

温和派在相对实力处于劣势的情况下主导平叛,其既不具备防范、牵制和打击叛乱组织的能力,也无法解决包括自身在内的当地民众的安全保障问题,此时的叛乱组织将在叛乱与反叛乱的博弈中获得相对优势。也可以从另一个逻辑来理解,没有平叛实力的地方政府,即使表现出主导平叛的意愿、并且获得中央政府的信任得以主导平叛,但地方警察更可能是担心叛乱组织的报复而消极平叛,或者是在平叛行动中被叛乱组织打败。这些情况都不利于实现控制人口和争夺民心的目标。在此情况下,平叛行动失利是可预期的,温和派在族群内部的声誉下降,叛乱组织的影响力反而上升得更快,此时叛乱组织能够招募到的新成员数量甚至可以大于在平叛行动中损失的数量,叛乱组织的实力将持续扩大,叛乱将升级。同为导致升级的结果,但第三种情况相对于第二种情况导致的后果更加糟糕,此时由于温和派主导平叛,实力处于优势的叛乱组织倾向于加强族群内部暴力的方式进行报复,此时的升级不仅体现在与战斗相关的死亡人数增加,族群内普通民众的伤亡也将增加。

4. 温和派具备平叛实力并主导平叛行动

中央政府给予温和派平叛主导权时,可以在多种情况下加强温和派的平叛实力。例如,温和派本身实力就较强,或者是在实力较弱的情况下获得中央政府援助。在后一种情况下,中央政府有必要从财政、物力和政策等方面提供资助,类似举措除了可以帮助加强温和派警察力量,使得温和派有能力解决自身的安全需求外,还可以通过有效的平叛行动来解决当地民众的安全需求,这有利于实现控制人口和争夺民心两个目标。此时温和派主导平叛行动,表明叛乱与反叛乱已经成为族群内部对于未来不同路径选择的战斗,温和派也生活在当地,对于当地社会、人文和地理环境熟悉,也有自身的民众基础,从而可以在一定程度上对抗或抵消叛乱组织拥有的同族群优势,降低平叛行动对族群整体的负面影响,争取民众对平叛行动的支持。此时叛乱组织将难以从族群内部依靠动员来补充损失的有生力量,随着叛乱组织人员的不断衰减,政府也将迎来平息叛乱的最有利时机。

三 案例选择与概念操作化

根据以上对同族群优势作用机制的分析和效用的考察,本文将对印度政府治理和平息锡克叛乱进行案例分析,主要是结合各个阶段有代表性的平叛行动,详细解读印度政府、锡克叛乱组织和温和派在各阶段策略选择及对叛乱发展趋势的影响。1966年,印度原旁遮普邦被一分为二后,新旁遮普邦以使用旁遮普语的锡克人为主体,当地锡克教民众多年来与印度政府的博弈取得了比较理想的结果。但是对于锡克人来说,分邦后的历史遗留问题至少还包括:第一,昌迪加尔成为联邦管辖区,是旁遮普邦和哈里亚纳邦的联合首府,而旁遮普邦一直希望能独享昌迪加尔。第二,分邦后的水资源分配权仍归属于联邦政府,旁遮普邦以农业为经济支柱,希望获得更多水资源。另外,还有一些旁遮普语地区被排斥在新旁遮普邦之外,将它们纳入新旁遮普邦,是建立和完善旁遮普语认同的重要诉求。1973年,最高阿卡利党(以下简称“阿卡利党”)发布了《阿南德普尔萨希布决议》,要求在国防、外交、货币、铁路和交通等权力以外,将其他事项的管理权移交给地方政府,寻求真正兑现联邦制下的央地权力分工。[9]类似主张表明,作为锡克温和派的主要力量之一,阿卡利党强调在印度联邦体系范围内解决锡克人问题,但是它主导的争权运动却被极端派别利用,最终演变成一场持续十余年的分离主义叛乱,这期间印度政府的平叛策略经历多次变化,最终依靠温和派力量成功平息叛乱。[10]

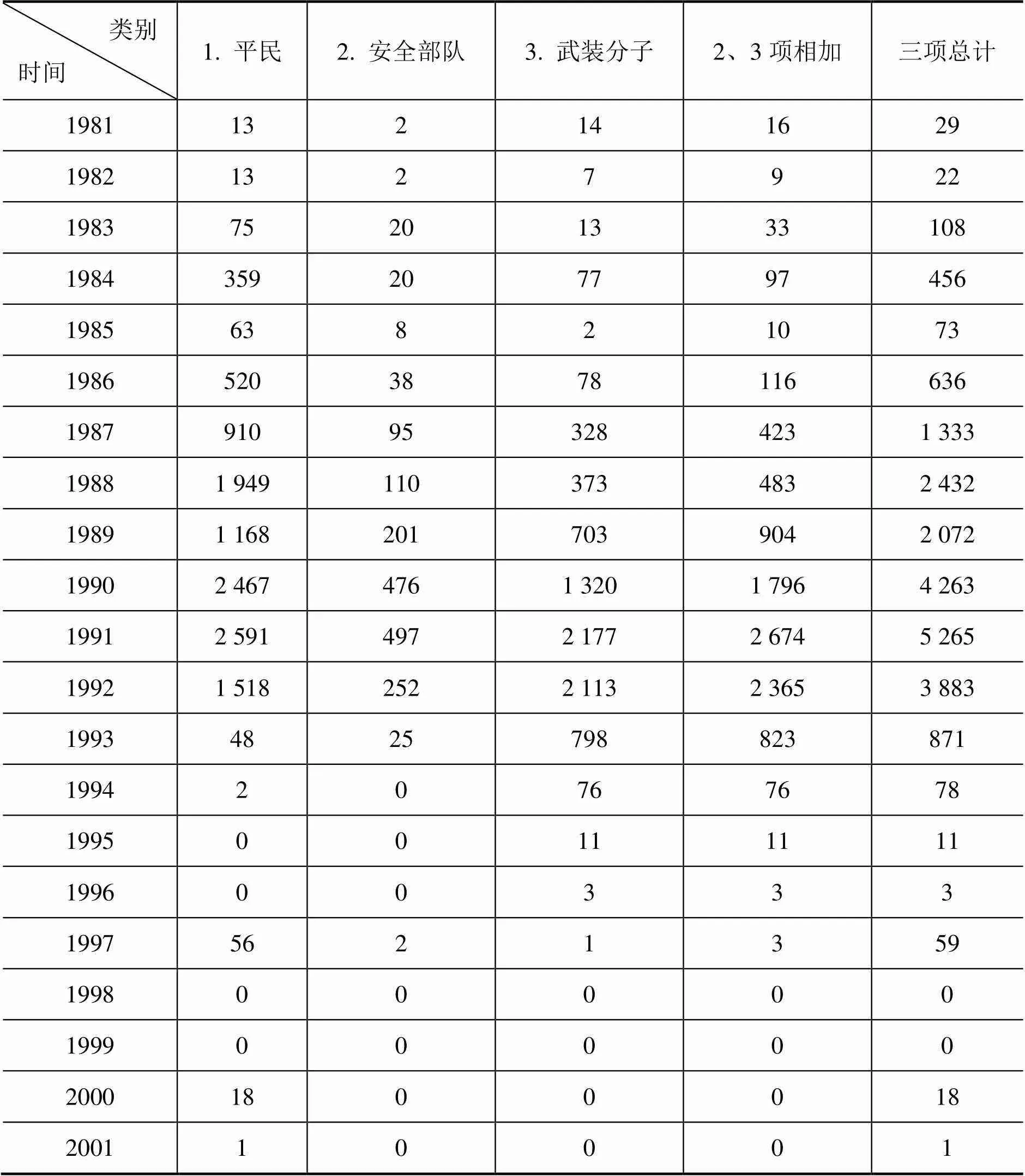

温和派是否拥有平叛行动主导权 否否 温和派是否具备实力优势是1. 缓和(蓝星行动、伍德罗斯行动)4. 平息(保护者I和保护者II行动) 否2. 升级(黑色闪电I行动)3. 升级(黑色闪电II行动)

资料来源:作者自制。

根据上文分析框架,可以按照图2所示划分锡克叛乱的不同发展阶段。第一阶段是1983年叛乱发生后到1984年10月,英迪拉政府认为,地方温和派虽然具备绝对的实力优势,但是并不相信温和派会有助于控制当地安全局势。此阶段平叛行动由中央政府主导,关键性的证据是联邦安全部队进驻旁遮普并主导“蓝星行动”和“伍德罗斯行动”。1984年6月,英迪拉命令印度军方开展“蓝星行动”,印度军队攻入叛乱组织盘踞的哈尔曼迪尔寺(Harmandir Sahib,以下简称金庙)以及其他数个寺庙,行动造成巨大平民伤亡并严重损坏金庙;在随后开展的“伍德罗斯行动”中,政府暴力大规模波及普通民众,大量无辜锡克青年被抓捕。当时地方温和派相较于刚兴起的叛乱组织具有绝对的实力优势,但最终却是中央政府主导平叛行动。中央政府利用绝对的实力优势,打击了叛乱组织的同时也对民众造成严重的间接伤害,大量锡克青年无辜入狱,叛乱势头虽然有所缓和,但是这个阶段的平叛行动并没有赢得当地民众的支持。

第二阶段是1984年10月印度总理英迪拉·甘地遇刺后,拉吉夫·甘地接任,一直到1987年6月。关键性的证据之一是,印度政府撕毁与温和派达成的《拉吉夫-隆格瓦尔协定》(以下简称《协定》),极大地损害了地方温和派在族群内部的威信,叛乱组织趁势发起动员。此时中央政府仍然主导平叛,关键性的证据之一是由印度军方主导的“黑色闪电I行动”。1986年1月,叛乱组织重新进入金庙并第一次升起象征锡克独立的“卡利斯坦”(Khalistan,即独立的锡克国家)旗帜,4月,拉吉夫政府主导执行“黑色闪电I行动”,印度军方再次攻入金庙,进一步加剧了族群对立。叛乱组织趁机加强了族群动员,组织的数量和成员总数都快速上升,温和派与叛乱组织之间的实力对比发生逆转,地方温和派势力被削弱,此时温和派自身的安全都成为问题,根本无力制约叛乱组织在族群内的影响力,叛乱组织得以招募和补充大量人员,对安全局势的破坏能力增强,叛乱开始升级。

第三阶段是1987年6月到1991年6月。1987年6月,拉吉夫政府再次宣布对旁遮普实行“总统管制”,中央政府直接控制地方政府。面对中央政府主导的多次平叛行动无功而返、当地叛乱反而不断升级的局面,拉吉夫政府决定放手让自己选择的地方政府开始主导平叛工作,关键性的证据是任命自己属意的旁遮普警察局局长坎瓦尔·帕尔·辛格·吉尔(Kanwar Pal Singh Gill),[11]以及1988年4月吉尔发起的“黑色闪电II行动”。整个行动体现了温和派同族群平叛优势,当地警察攻入金庙抓捕了部分仍盘踞在金庙的叛乱分子。行动指挥部还邀请了当地电视台向普通民众直播了整个过程,展示了叛乱组织是如何祸害神圣金庙的,警方行动没有像此前两次行动一样招致锡克民众的普遍反对,而且发挥了一定的平叛动员效果。但是,由于此时温和派没有能力发起大规模的平叛行动,“黑色闪电II行动”规模较小,叛乱组织加强了族群内部的暴力报复袭击,叛乱造成的平民伤亡快速上升。

第四阶段是1991年6月纳拉·拉奥(P. V. Narasimha Rao,1991年6月21日至1996年5月16日任印度总理)上任到1994年,关键性的证据是拉奥重新启用了主张强硬平叛的前旁遮普警察局局长吉尔以及吉尔主导的“保护者行动”。拉奥政府上台后,及时调整了在旁遮普的平叛策略,不仅强调依靠旁遮普地方当局平叛,而且给予了后者绝对的信任,提供了各种资源和政策支持。在吉尔的主导下,地方警察力量经历了一个实力快速提升的过程,地方警察的数量得到极大的扩充,大量锡克年轻人被吸纳进入警察队伍,资金有了更强有力的保障,警用装备也更新升级,印度政府派驻专业人员对地方警察进行了有针对性的平叛训练,温和派在面对叛乱组织时重新具备了实力优势。温和派主导的平叛行动完全发挥了同族群平叛优势,此时开展的两个阶段“保护者行动”,重挫了叛乱组织的核心领导力量,为1994年平息叛乱奠定了基础。

概念操作化方面,[12]关于实力优势,在案例分析中主要是进行事实判断。首先,观察案例划分各阶段内温和派与叛乱组织之间实力对比的变化趋势,基本的逻辑是叛乱组织的数量和人员总数的增减,通过叛乱组织的数量增减以及成员总数,特别是人员损失和招募情况分析来体现。其次,观察案例划分各阶段内平叛行动的主导权,印度政府是让派驻当地的联邦安全部队主导一线的平叛行动,还是由当地警察力量主导一线的平叛行动。判断旁遮普叛乱缓和或升级参考了表1的数据,考察相对于前一年度安全部队死亡人数和被击毙的叛乱人数之和的变化情况,人数相对增加为升级,人数相对减少为缓和。在本研究中,如果族群冲突一年内造成的安全部队死亡人数和被击毙的叛乱人数相加超过25人,可定义为族群冲突产生,相应地,如果一年内有关死亡人数相加少于25人并且能持续五年以上,即可定义为族群冲突被平息。[13]之所以是安全部队死亡人数和被击毙的叛乱人数相加,是因为与造成平民伤亡相比,部队伤亡人数能够反映叛乱组织在组织和发动袭击以及与部队的遭遇战中的战斗能力,从而直观地反映叛乱的走势;同时如果政府在年度内能击毙更多叛乱分子,一方面显示政府平叛实力增强,能够反映政府部门在组织、定位和发动围捕行动及其在与叛乱组织的战斗中的杀敌能力;另一方面表明叛乱组织的动员能力增强,即越反越乱,一定程度上反映叛乱的发展形势。当叛乱造成的安全部队死亡人数和被击毙叛乱分子人数之和低于25人,且此状态能够持续五年以上时,可以事后认定为叛乱被平息。

表1 旁遮普叛乱历年死亡人数(1981~2001年)

资料来源:South Asia Terrorism Portal, http://www.satp.org。

四 印度政府平息锡克叛乱的案例分析

自印度独立以来,锡克人就一直致力于争取单独建邦和更多自治权,但此举始终是在印度联邦制度框架内进行的,强调独立“建国”的极端思想在族群内部一直处于边缘化的地位。20世纪70年代末和80年代初,极端派领袖宾德兰瓦里(Jarnail Singh Bhindranwale)崛起并引领了极端思想的暴力化,“卡利斯坦”运动逐渐开始壮大声势。1983年是叛乱与反叛乱造成的战斗死亡人数(安全部队死亡人数加上叛乱分子死亡人数)第一次超过25人,并在此后持续稳定地超过此数字,按照本文确定的叛乱爆发标准,可以从技术上认定锡克叛乱正式爆发。

(一)“蓝星行动”和“伍德罗斯行动”

由于印度国内政治竞争,国大党早期曾扶持过宾德兰瓦里及其组织,[14]叛乱势力利用央地两级政府之间平叛思路不统一而趁机发展。英迪拉·甘地上台之后,已经难以约束日益激进的宾德兰瓦里及其组织。1983年12月15日,为了躲避政府逮捕和审判与敌对派别的刺杀,宾德兰瓦里决定躲入永恒王座(Akal Takht)。[15]宾德兰瓦里利用锡克寺庙作为活动基地,遥控指挥叛乱活动,世界各地的锡克信徒则慕名而来接受宾德兰瓦里的布道,一些人选择留下并加入他的队伍。新加入的成员中,还包括几位退役的锡克将军,他们帮助将金庙及其附近区域打造成一个防守严密的堡垒。随着宾德兰瓦里从金庙发出一条条刺杀指令,旁遮普的安全局势不断恶化。面对宾德兰瓦里的不断挑衅,英迪拉政府决定动用武力以期一劳永逸地快速解决问题。

英迪拉决定于1984年6月5日开展“蓝星行动”,攻入金庙抓捕宾德兰瓦里及其手下。印度军方完全主导整个行动,布拉尔(K. S. Brar)少将担任现场最高指挥官。根据布拉尔制定的计划,整个“蓝星行动”分为三个阶段:6月5日晚上进行一次试探性的进攻,目标是清除叛乱分子的外围观察哨,第一阶段的进攻预计在6月6日凌晨1点结束,目标是占领金庙北部的建筑群,包括永恒王座和金庙。第二阶段的行动预计在6月6日凌晨4点结束,主要是进行扫尾工作。第三阶段的行动将转向金庙外部的商贸区,清除在那里的残余抵抗分子,全部行动预计在6月6日早上8点结束。[16]政府军的实力优势毋庸置疑,所有人都相信在印度政府决心已定的情况下,这将会是一次顺利的抓捕行动。

但是行动的计划和执行过程,深刻地体现了中央政府主导的平叛行动在战场环境、人力情报和民众动员等方面的同族群劣势。印度军方根本就不清楚他们将要面临怎样的战场环境。“蓝星行动”计划之初就忽略了一个重要的环境信息,当时正值锡克上师阿尔琼(Guru Arjan Dev)的忌日纪念,每年这个时候成千上万的锡克教徒齐聚金庙,进行为期数天的宗教活动,此时攻入金庙根本无法控制对平民的伤害。[17]更不用说联邦军队攻入锡克教神圣金庙这件事本身,可能对整个锡克族群造成的巨大冲击。尽管如此,这都无碍整个国家机器运转起来,为最后的行动做准备。

印度军方还严重缺乏金庙内防御工事分布、人员和火力配备等情报,行动开始前的人力情报尝试大多以失败告终。在严重缺乏各类战场环境信息的情况下,军方只是按时完成了试探性进攻。第一阶段的行动在6月5日晚上10点30分按时展开,但是到了6日凌晨,突击队还没有拿下永恒王座。东侧的进攻被叛乱分子抵挡住,其他方向的进攻也推进缓慢。无奈之下,现场指挥部决定坦克和装甲车进入金庙附近区域待命。到6日凌晨5点10分,突击队仍然没有拿下永恒王座,行动已经严重滞后,现场指挥部批准坦克进场,以清除永恒王座前的防御工事,但是叛乱分子抵挡住了坦克机枪的攻击,甚至对进攻部队造成了重大杀伤。军方又发动了一次突击行动,但再次以失败告终,士兵伤亡巨大。到早上7点30分,永恒王座仍在叛乱分子的控制之下。显然,印度军方完全没有意料到叛乱分子竟然具备抵御重武器攻击的能力。

更加严峻的是,外围报告显示阿姆利则附近的锡克民众开始聚集,“蓝星行动”本身反而成为叛乱组织的族群动员号角,得知消息的民众拿着各式各样的简陋武器,从四面八方涌过来,希望打破军方的包围圈来保护神圣的金庙。据估计,外围聚集人数超过2万人。现场指挥官布拉尔意识到时间紧迫,必须尽快解除金庙内的武装,否则可能要面临锡克人的大起义。他决定不惜一切代价在6月6日晚上之前结束战斗。[18]借助强大的炮火支援,突击队终于攻占了厨房、客房和办公区域。最后,攻占永恒王座就花费了12个小时,清除其他区域的叛乱抵抗又花了3天时间。布拉尔将军指出,“叛乱分子战至最后一个人”,宾德兰瓦里及其助手艾姆里克·辛格(Amrik Singh)的尸体也被找到。[19]“蓝星行动”最终耗时五天才结束。

印度军方可以总结的经验教训很多。6月13日,情报部门在议会质询时表示,行动开始之前的情报收集工作不到位、不充分,突击队并不掌握金庙内已经修建严密防御工事的情报,因此被叛乱分子打了个措手不及。[20]7月10日,印度政府发布了《旁遮普问题白皮书》(),为“蓝星行动”辩护。外界批评之一是,白皮书别出心裁地创造了“平民-叛乱分子”(civilian-terrorists)的新提法,刻意模糊平民与叛乱分子的区别。另一个批评是披露的伤亡数字。根据白皮书,此次行动共击毙“平民-叛乱分子”554人,击伤121人;军队士兵阵亡低至92人,受伤287人,而目击者认为死亡人数应当在1 500~2 500人。[21]印度官方对此的口径也不一致,总理英迪拉的儿子、时任国大党副主席拉吉夫·甘地在几天后的一次讲话中提到军方阵亡人数超过700人,约是白皮书披露数字的7倍,虽然他随后收回了讲话,但各界普遍都表示实际数字就应该是官方数字的7倍左右。[22]

锡克人把“蓝星行动”与历史上自身遭遇的外族入侵和大屠杀相提并论,持温和立场的锡克人也对行动表示强烈谴责和抗议。很多锡克人从军队和联邦部门辞职,一些人归还了联邦政府授予的荣誉勋章。几位著名学者,包括历史学家库什万特•辛格(Khushwant Singh)、在当地比较有影响力的一份旁遮普语报纸的总编沙都•辛格·哈姆达特(Sadhu Singh Hamdard)和号称旁遮普“长胡子的特瑞莎修女”布哈贾特•辛格(Bhagat Puran Singh),由于在各自领域的卓越贡献曾被授予政府勋章,“蓝星行动”之后他们都将勋章返还给政府以示抗议。[23]另外据不完全统计,印度各地有8个兵营、超过4 000名锡克士兵卷入兵变。例如驻扎在比哈尔邦的锡克兵团杀死指挥官,部分锡克士兵还抢夺车辆试图奔赴旁遮普重新夺回金庙;拉贾斯坦的第九锡克团也出现哗变,只是由于临近地区的驻兵干预才得以控制局面,该团最终于1985年4月被解散。[24]根据印度退役陆军中将洪(P. N. Hoon)的回忆,他当时负责指挥的驻防在旁遮普印巴边界的锡克旅也出现哗变。[25]

作为行动的现场指挥,布拉尔将军一直否认此次行动的目的是反对任何特定的宗教,而是反对一群“误入歧途的人”,这些人绑架整个国家,意图实现所谓信念。但是后来在接受采访时,他自己也认为“蓝星行动”伤害了很多锡克人的感情,包括那些反对卡利斯坦叛乱分子的锡克人。[26]根据布拉尔的回忆,“蓝星行动”结束后,他远在伦敦的舅舅拒绝与他再有任何联系,实际上由于在外国生活多年,他舅舅并不是一个虔诚的锡克教徒,而是与一个地道的英国人一样,抽烟、泡酒吧,也没有留发,但是在“蓝星行动”之后,开始留起了头发和胡子,并且参加一些支持卡利斯坦的集会,甚至还去了一趟巴基斯坦。[27]

随后开展的“伍德罗斯行动”,则是“蓝星行动”的后续,目的是抓捕那些逃往旁遮普乡村的叛乱分子,这次行动持续时间更长且波及的普通锡克民众更多,影响也更加深远。“伍德罗斯行动”主要搜捕对象是哈尔萨践行者,[28]但联邦安全部队主导的抓捕行动只认“五K特征”,特别是蓄长发的特征。这一抓捕指南甚至被登上军方在1984年7月出版的一本杂志上,用来指导安全部队执行抓捕任务。[29]问题在于,蓄发已经成为锡克男性的普遍特征之一,虽然无法确切统计,但据锡克研究学者的估计,“不剃发者”(Keshdhari)已经占到锡克人的1/3甚至2/3。[30]依靠蓄长发特征进行的抓捕,是无法有效甄别叛乱分子的,大量锡克青年因此无辜入狱。

“伍德罗斯行动”显示了印度军方对于旁遮普地理环境的陌生和对当地宗教文化的无知,抓获的很多都是无辜的锡克人,这些民众与宾德兰瓦里或锡克分离势力没有任何联系,这些事件都进一步加重了锡克人作为一个族群整体感受到的羞辱和迫害。[31]这些行为无疑成为叛乱组织进行族群动员的绝佳素材。一位退役的锡克将军纳林德尔(Narinder Singh)是这样描述的,“真正造成伤害的是‘伍德罗斯行动’……锡克男人被抓走……然后他们(士兵)搜查整个屋子,拿走了很多值钱的物品。只要被军方怀疑是叛乱分子,就可能被就地枪毙。在马加地区尤其如此……士兵们还得到了当地印度教徒的帮助。所以当时两个族群,锡克教徒和印度教徒,的确出现了一定程度的对立”。[32]那些十几岁和二十几岁的年轻锡克人受到的打击最大,使得他们更容易受到分离主义思想的影响。[33]从1984年6月到9月期间,大量15~25岁的锡克人被带离家乡。[34]一些人被长期关押,很多人在关押期间“失踪”,幸存者在出狱后大多成为叛乱组织的招募对象。

在锡克叛乱兴起之初,温和派具备绝对的实力优势,但是印度政府并没有让温和派去主导平叛,而是亲自主导了“蓝星行动”和随后的“伍德罗斯行动”,依靠绝对武力暂时压制了叛乱的发展势头,虽然暂时实现了控制人口的目标,但整个过程却未能获得当地民心,叛乱得到打击但远未消除。相反,叛乱组织利用同族群优势,虽然损失了很多成员,但政府行动造成的间接伤害巨大,叛乱组织推崇的分离主义理念反而得到锡克族群内更多人的同情和支持。在随后的1985年,叛乱造成死亡人数下降到10人(其中安全部队死亡8人,被击毙的叛乱分子2人),但中央政府主导的平叛行动未能赢得当地民众支持,叛乱缓和趋势未能持续太长时间。

(二)“黑色闪电I行动”

1984年10月31日,英迪拉被自己的两位锡克保镖刺杀身亡,激发全印度范围的袭击锡克人事件。面对印度教和锡克教群体之间日益尖锐的对立情绪,随后接任的拉吉夫政府决定转变平叛策略,意图通过推动与锡克教温和派代表谈判,以满足锡克教群体政治和经济诉求的方式,缓解族群间关系。但拉吉夫政府并没有执行双方于1985年7月达成的《协定》,旁遮普邦未能获得昌迪加尔和更多的水资源分配,印度政府违背协议的行为严重损害了隆格瓦尔派的威信。这一事件再次给了叛乱组织扩大族群动员的机会,温和派的谈判主张被宣传为无法得到印度政府尊重的路径,叛乱组织的暴力路径由此得到彰显,叛乱团体的数量和叛乱总人数都不断攀升。1986年4月2日,拉吉夫任命悉达多·雷(Siddhartha Shankar Ray)为新的旁遮普总督,悉达多曾经担任过西孟加拉邦首席部长,有着在西孟加拉邦对付纳萨尔叛乱分子的经验。新的警察局局长胡里奥·里贝罗(Julio Ribeiro)也同时到任,胡里奥提出的平叛口号就是“以牙还牙”(Bullet for Bullet)。[35]这也标志着拉吉夫将重新采取强硬平叛策略,主导一线平叛行动的仍然是联邦安全部队,地方警察力量只是作为辅助。

1986年4月29日,在印度政府未能在约定最后日期之前移交昌迪加尔之际,叛乱分子通过一份关于“卡利斯坦”的宣言,并再次在金庙升起“卡利斯坦”旗帜。时任锡克教寺庙最高管理委员会(SGPC)主席的托赫拉(Gurcharan Singh Tohra)默许叛乱分子拆除了印度政府出资重建的“永恒王座”,并鼓动民众按照锡克教的方式,以捐款和自愿劳动的方式重建寺庙,叛乱分子开始返回金庙。在拉吉夫的授意下,总督悉达多和警长胡里奥·里贝罗一起向旁遮普邦内阁首席部长巴纳拉(Surjit Singh Barnala)施压,认为这是明目张胆的分裂行径,要求采取断然行动。[36]4月30日,无奈的巴纳拉同意联邦军队进入金庙,这也被称为“黑色闪电I行动”。这次行动吸取了“蓝星行动”的部分教训,例如避开了宗教节日,也没有在夜间行动,还特意添加了一项征求当地政府意见的程序,但这不并足以帮助印度政府削减叛乱组织的同族群叛乱优势。这次行动的主导权仍不属于地方温和派,行动开始之前,地方警察用高音喇叭通知庙内的信徒尽快撤出来,约300名国家安全卫队突击队员首先攻进金庙,随后约700名武装警察开始清除躲藏在金庙内的300名叛乱分子,整个行动只有零星交火,持续时间不到8个小时。

整个行动动用的武力非常有限。实际上,由于行动走漏风声,相当一部分叛乱分子已经提前撤离,能够抓捕到的只是一些非核心人员。即便如此,孱弱的地方政府也因为同意联邦军队进入金庙开展抓捕行动而倍受反对派别和叛乱组织的攻讦。军队和当地警察联合平叛的方式,并没有削减行动的族群敏感性,托赫拉等人指责这次行动是“蓝星行动”的再次重演,是对锡克人的公然侮辱以及对锡克教圣地的再次亵渎,因此呼吁邦议会对巴纳拉政府提起不信任动议,并得到很多地方政府部长和议员的响应。巴纳拉不得不依靠国大党和另一个印度教民族主义政党印度人民党(BJP)的联合支持,才侥幸过关。[37]温和派影响力下降还表现在锡克教寺庙最高管理委员会选举上。在一年一度的SGPC主席选举中,他推举的候选人再次败给托赫拉,托赫拉第16次当选为SGPC主席。托赫拉在永恒王座修复动议和允许叛乱分子重新进驻金庙等举措,为他赢回了部分锡克民众的支持。令人不解的是,作为拉吉夫总理在旁遮普政策的代理人,巴纳拉却并没有得到拉吉夫的全部支持,相反当时的印度内政部长布塔·辛格(Buta Singh)暗中插手了本次主席选举,他在选举前夕安排释放一名支持托赫拉的锡克地方领导人,从而为托赫拉带来了很多额外选票。[38]

在巴纳拉执政陷入困境之际,“黑色闪电I行动”造成的负面影响仍持续发酵,旁遮普地方政府的数名部长辞职以示抗议。1987年,5名高级锡克教领袖组成宗教委员会(Panthic Committee),在永恒王座召开会议,决议宣布由于巴纳拉的宗教不端行为,将其逐出教会,并因此解散了阿卡利党的所有竞争派别,成立了全新的联合阿卡利党(the United Akali Dal),委任宾德兰瓦里的父亲巴巴·乔金德·辛格(Baba Joginder Singh)为名义领袖。[39]这加剧了地方温和派的分裂,此时的阿卡利党事实上已经分裂为两个单独的政党,一个是联合阿卡利党,要求联邦政府完全兑现《阿南德普尔萨希布决议》,拒绝在此基础上做出任何让步;另一个则是包括隆格瓦尔派等持相对更温和观点的派别,愿意在决议基础上做出适当让步,以换取旁遮普问题的早日和平解决。

总体来看,“蓝星行动”以后,印度政府放松军事压力和重启谈判,让叛乱组织再次得到活动空间,而政府违约给了叛乱组织动员的口实,导致当地安全形势再度恶化,印度政府重启联邦安全部队主导平叛的模式。但是“黑色闪电I行动”让印度政府在控制人口和民心争夺两个目标上都处于十分被动的地位,联邦部队再次攻入金庙,给了叛乱组织加强民众动员的机会。叛乱组织招募和补充了大量武装人员,叛乱组织的数量和成员数量越打击反而越多,叛乱组织开始充分发挥同族群叛乱优势,快速扩张势力,叛乱造成的死亡人数开始上升。1986年,叛乱造成的死亡人数超过了“蓝星行动”之前的水平,当年安全部队死亡38人,叛乱分子死亡78人;1987年,因叛乱造成的死亡人数则更高,安全部队死亡95人,叛乱分子死亡328人,叛乱升级态势确定无疑。

(三)“黑色闪电II行动”

在几次平息锡克叛乱效果不彰的情况下,拉吉夫总理开始反思联邦政府主导平叛带来的被动局面,印度政府尝试放权让温和派主导平叛。1987年底,拉吉夫任命吉尔为新一任旁遮普警察局局长,这也是吉尔第一次担任旁遮普警察局局长的职务。1987年5月至1988年4月,在吉尔的主导下,地方警察保持了对叛乱分子的高压抓捕态势,平均每个月抓捕127名叛乱分子。但面对扩大了的叛乱形势,类似的抓捕规模并没有稳定当地局势。联邦政府试图与叛乱组织达成某种政治解决方案,并释放了部分叛乱分子以显示诚意。例如1988年3月,联邦政府释放了40名叛乱组织头目。[40]这种相互矛盾的举动让地方警察部门无法确定自己的行动重点和方向。[41]联邦政府的妥协行为并没有得到回应,很多被释放的叛乱分子在获得自由之后又重新进入金庙。总体来说,叛乱组织的实力没有受到实质损伤,相反却加强了报复行动,温和派没有能力应对大规模的暴力袭击,叛乱造成的死亡人数急剧上升。仅仅在1988年3月,就有288人被杀,其中包括25名警察;到了4月,259人被杀,其中又包括了25名警察。[42]

金庙重新被武装分子占据,联邦政府再次得出妥协无效、应采取强硬措施的结论。不过忌惮于“蓝星行动”和“黑色闪电I行动”的教训,加上地方政府展现出日益高涨的平叛意愿,拉吉夫政府最终同意由当地警方主导平叛行动,国家安全部队和其他准军事部队只负责提供必要的外围支持。[43]此次行动被称为“黑色闪电II行动”,从1988年5月9日直到5月18日。从持续的时间、投入的警员数量来看,都明显高于“黑色闪电I行动”,因此这次行动有时被单独称为“黑色闪电行动”。[44]地方警察对于金庙的敏感性有充分的预估,并为此做了周密的计划。

金庙坐落在人工开凿的圣湖中间,湖面的面积有1 500平方米,一条约60米长的栈桥通往金庙与湖边建筑。整个金庙建筑群分为三个部分,包括住宿区(the serai,供信徒和管理人员居住)、厨房区(the langar,供管理人员用餐和举行共餐)和庙宇区。通过城堡式门楼,可以发现金庙内部呈长方形布局。金庙一共有三层,第一层是教徒祈祷大厅,第二层和第三层为经室、圣物室、博物馆等,供奉了锡金盛典原本等珍贵文物。从宗教敏感性来看,虽然住宿区和厨房区都是位于庙宇区外,警方通过住宿区不会引起锡克民众太大的反感,但厨房区则比较敏感,因为这是锡克宗教中举行共餐的地方,是非常神圣的,因此在厨房区的行动更加敏感。最敏感的还是庙宇区,特别是进入金庙内行动,会被锡克民众认为是严重挑衅和亵渎宗教尊严的行为。

考虑到不同区域的敏感性,吉尔提出先占领住宿区和厨房区,如果必要的话,可以对庙宇区展开行动,但一定要克制,快进快出。为成功抓捕叛乱分子,吉尔想了很多办法,“我们采取多种方法打击他们的士气……有时我们保持寂静,然后又制造巨大的炮火声。提供开火间隙,以便他们可以出来到水池取水。通过他们使用的取水容器,计算取水间隔的时间,从而判断出躲进金庙的叛乱分子大约有8~9个人。这一信息使得警方可以估算出在断绝食物和水的情况下,叛乱分子能够坚持的最长时间,从而据此调整围捕方案。最终这一策略取得胜利。”[45]

与1984年的“蓝星行动”相比,吉尔主导的“黑色闪电II行动”取得良好效果,行动共击毙43名叛乱分子,另有约67名叛乱分子选择投降,平叛行动没有对金庙造成实质损害。[46]吉尔表示此次行动充分吸取了“蓝星行动”的教训,没有重复印度军方在1984年6月时犯下的错误。[47]“黑色闪电II行动”的另一个成功之处是开启了普通锡克民众转变对叛乱分子态度的进程。此次行动对媒体开放,警察的每个动作和指挥官下的每个命令非常职业和克制,通过记者的镜头,锡克民众可以看到警方是如何极力保护寺庙建筑的,而叛乱分子是如何把圣庙变成一座碉堡的,叛乱分子的暴力、谋杀行为让民众看清他们的真正面目,特别是最后时刻叛乱分子一个个微笑着走出来投降的画面,更是摧毁了他们在民众心中的“圣战士”形象,很快被族群内民众(无论是持温和还是极端观点)唾弃。[48]“黑色闪电II行动”之后,政府对寺庙的修复工作并没有像上次“蓝星行动”中那样遭到锡克民众反对,这可以认为是锡克民众对温和派行动合法性的部分肯定。

“黑色闪电II行动”取得了一定效果,体现了温和派主导平叛,可以与叛乱组织在当地环境、人力情报和民众动员等方面展开竞争,在同族群因素方面不再处于下风。但由于相对实力不占优势,温和派主导的此次平叛行动规模较小,没有打击到叛乱组织的核心力量,叛乱仍处于升级模式中。但与第二阶段的叛乱升级不同的是,虽然温和派都不具备实力优势,但此阶段由于温和派主导平叛行动,叛乱组织加大族群内部暴力的形式作为报复,当地温和派、警察和民众都成为报复对象。叛乱分子开始大规模的随机暴力行动,如在自行车、公交车上安放炸药并引爆,印度政府并没有花心思在提高地方政府平叛能力上,有限的地方警察力量根本无法控制局面。[49]这种情况并不利于实现政府平叛时的控制人口和争夺民心目标,因为平叛行动失利和叛乱组织的报复是可预期的,包括温和派自身在内的民众安全都无法保证,民众因此在传达反叛乱意愿的时候心存顾忌。叛乱规模的扩大本身也成为族群动员的有利条件,吸引了一些锡克青年主动加入叛乱。1988年后,叛乱造成的死亡人数快速上升,当年安全部队死亡110人,叛乱分子死亡373人。拉吉夫之后的两位印度总理任期都很短,印度政府在旁遮普问题上的策略并没有产生根本变化。维什瓦纳特•普拉塔普•辛格(Vishwanath Pratap Singh,1989年12月2日至1990年11月10日任印度总理)任上还解除了吉尔的警察局长职务,钱德拉•谢卡尔(Chandra Shekhar,1990年11月10日至1991年6月21日任印度总理)则更短。1990年安全部队死亡476人,叛乱分子死亡1 320人;1991年安全部队死亡497人,叛乱分子死亡2 177人。这段时间锡克叛乱仍在升级,但与第二阶段的升级相比,此时叛乱组织加强了族群内部暴力,造成的平民伤亡大幅增加。

(四)“保卫者行动”

拉奥是继拉吉夫之后第一个完成五年任期的印度总理,其任上及时调整了在旁遮普的平叛策略,不仅强调依靠地方温和派平叛,还强调加强对地方温和派的支持。首先,他再次任命吉尔为旁遮普警察局长。吉尔主导开展了大规模的警员招募行动,警员数量从20世纪80年代初的20 000人上升到1992年的60 000人,到1993年叛乱基本平息时,警员人数已经达到70 000人。[50]旁遮普警察局预算从1981年的2亿卢比大幅增加到1993年的70亿卢比,这其中的大部分增量是拉奥任期内完成的。此次的警员招募还特别向受到恐怖主义活动冲击最严重的地区倾斜,例如阿姆利则和古达斯普尔(Gurdaspur)地区。[51]温和派政府大规模招募警察和提高从警待遇,本身也起到了一定的族群动员效果,大量年轻锡克人被吸引加入警队,在壮大了警察力量和解决年轻人就业的同时,还减少了极端组织可能招募到的武装人员基数。对于联邦政府来说,动用和依赖当地警察部队的意义在于形成“锡克人对锡克人”的态势,至少在同族群因素方面不再处于劣势,甚至在一定时期内开始占据优势,这让温和派扩大了的实力优势能够发挥更大的平叛效用。

其次,支持吉尔提出的警察装备军队化的主张。一是为警察配备火力更强大的武器,用自动步枪和AK-47突击步枪取代警员们原先装备的老古董的二战来复枪。特别是AK-47突击步枪,由于其近战的火力优势和可靠的击发效率,长久以来就是叛乱分子最钟爱的武器,如今警方的火力水平至少不会低于对手。二是军方给各警局配备了无线步话机,使得各警队协同作战能力大幅提升。三是引入警用装甲车。这也是吉尔作为警察局局长时期最得意的设备引进。警方开展平叛行动时,叛乱分子往往躲在暗处进行袭击,特别是在农村地区,冬天是大片的甘蔗,夏天则是成片的谷物庄稼,都便于叛乱分子开展伏击、隐蔽和逃逸。警方一直对此头疼不已,警用装甲车的加入,大大提高了追击和搜查时的安全性和效率。四是警察的训练水平也得到提升。为了增强警察在应对叛乱袭击的技能,印度陆军为每个警员提供4~10个星期的特殊训练。针对当地反恐需求,国家安全卫队(National Security Guards)也为旁遮普地方警员提供特别训练,帮助提高警员们的业务水平。

除警察队伍外,吉尔还引入和加强了其他平叛力量。第一个是地方志愿军,从1984年的约5 000人增加到1992年的20 000人。[52]地方志愿军的主要职责是协调确保村庄的安全,装备比较简陋,大多数配备的是二战时期的老旧枪支。第二个是特别警察(SPOs),是与地方志愿军平行的一支行动力量,到1992年时人数一度达到约10 000人。[53]他们一部分人佩戴警徽,协助地方志愿军的工作,还有一部分人则穿便衣,领取每天35卢比的补贴,配备枪支,可以在管辖区域内击毙叛乱分子,成为一支机动的反恐力量。第三个就是约4 000人的旁遮普突击队,相当于精英警察力量。[54]从1991年开始,突击队开始取代军队成为反叛乱的先锋队,成为吉尔最为依仗的行动队伍。除行动效率高外,突击队也承担了很多其他功能,例如突击队员几乎清一色是身材高大的锡克人,警局也鼓励他们保持锡克人的各种外在特征,特别是锡克男子典型的大胡子和包裹头发的头巾。[55]他们举止文明,穿着整齐的黑色制服,配置现代化的先进装备,展现的是训练有素的精干形象。实际上,突击队除了执行反叛乱任务之外,在特定场合还参与力量和形象展示,传递锡克人的自豪感,从侧面对抗叛乱组织可能发起的民众动员。

再次,联邦政府主导的平叛行动一直受到情报系统收集情报能力低下的制约,在温和派主导平叛的情况下,叛乱组织不再独享情报优势,双方在人力情报方面具备类似的同族群因素。而在联邦政府经费的支持下,温和派在人力情报方面可谓后来居上。在吉尔第二任期内,旁遮普警方改造了整个情报体系,一群受过良好教育的年轻警员被充实到情报一线,这些人往往来自其他邦或联邦政府部门。联邦政府管辖的情报部门,例如调查分析局(RAW)也参与到了旁遮普警局情报机构的重建工作。[56]这些外来力量的加入使得旁遮普警局可以深入地调查研究叛乱组织的特点,摸清动乱最严重地区的叛乱袭击模式,确认叛乱组织外围和核心人员的活动情况,叛乱组织的支持网络和安全屋位置,以及各叛乱组织之间纷繁复杂的关系等。借助有效的情报供给,当地警方得以开展外科手术式的定点打击行动,提高行动效率的同时也有利于避免间接伤害,从而争取更多民众的支持。

地方警察也具备环境优势,他们熟悉战场环境,包括地理、人口和文化等信息,有助于制定更加有效的平叛行动计划。例如,一些叛乱分子总是与当地一些女性保持特殊关系,因此他们会定期前往乡村或城市某个地点约会。一旦警方确认了这些女子的身份和居住的场所,那么剩下的抓捕工作就比较简单了,很多时候可以坐等这些叛乱分子自投罗网。当然获取这些信息大多是通过人力情报的方式,地方警察借此可以扩大对辖区内叛乱分子或涉嫌恐怖暴力活动分子的监控范围和力度。例如塔恩·塔兰(Tarn Taran)曾经是旁遮普叛乱和暴力恐怖活动最活跃的地区之一,旁遮普警方后期在该地区建立的内线网络,使得警方有能力监控该区域内每个村庄和涉嫌容留叛乱分子的每户居民。

在任何情况下,情报部门工作效率的提高都离不开政府资金的支持。联邦政府提供的大量“秘密资金”和“备用金”(slush funds),这些资金最终经由旁遮普警方转向形形色色的线人,例如CATs项目。[57]吸引到CATs项目的人员大多是叛乱组织前成员,也有少部分是自告奋勇者,主要任务包括:(1)发展渗透进入叛乱组织的间谍;(2)指认叛乱分子;(3)假扮成叛乱分子以接近潜在支持叛乱的村民从而获取情报。参加CATs项目的人员,要么是得到警方的保证,可以免受惩罚;要么是被许以巨额的金钱报酬,以便在今后能离开旁遮普开始全新的生活。[58]为保证线人项目的充分运行,要求警方拥有比较充足的资金来源。实际上,旁遮普警方有时候甚至认为线人项目比警察的预算都多,吉尔对此的看法是,“如果叛乱分子购买情报资源的能力比我们警方都强,那么我们如何能打赢他们?”另一位高级警员也认为,“是金钱增强了警方的优势”。[59]

在吉尔第二任期内,旁遮普警方制定了更加大胆和有吸引力的悬赏计划,根据叛乱分子的重要程度分为A、B、C三类。A类是叛乱组织核心成员或首要分子,警方一般会专门成立行动组跟踪应对。在整个平叛期间,被列为A类叛乱分子的人数不超过40人。[60]虽然人数少,但这些人具备的影响远超过其他非核心人员,逮捕或击毙A类恐怖分子将转化为政府和民众的巨大心理优势。对于B类和C类恐怖分子,在抓捕后则可能进行策反,即通过对他们的宽大处理,获取更高级别头目的情报信息。如果提供的情报能有效帮助抓捕或击毙首要分子,包括线人及其负责警员都将获得丰厚的酬金,范围从2万卢比到250万卢比不等。例如巴巴尔·哈尔萨(Babbar Khalsa)首领苏克德·辛格(Sukhdev Singh)和卡利斯坦解放力量(Khalistan Liberation Force)首领古尔江特(Gurjant Singh Budhsinghwala)就属于高级别要犯。[61]因为奖金丰厚,很多警员在击毙众多叛乱分子之后就退出现役,移居其他邦开始新的生活。很多线人也是如此,在行动结束后,警方会给他们提供新的身份在新的地方开始新的生活。[62]随着一线行动获得大量资金支持,警方得以扩大情报收集渠道和规模,最后警方几乎能够渗透进入所有主要叛乱组织的内部,甚至在叛乱组织高层之间发展线人。[63]

1992年,在大力整顿警察队伍、提高警察战斗力和改进情报能力之后,吉尔在接下来的18个月时间里发动了系列平叛行动,主要包括首尾相继的“保卫者I行动”和“保卫者II行动”。1990年6~9月,是“保卫者I行动”的第一阶段,此阶段更多的是武力展示,没有实质性的行动,联邦部队负责加强边境管控打击跨境人员渗透和武器走私。[64]“保卫者I行动”的第二阶段从1990年11月开始延续到1991年10月,联邦部队开始密集参与边境地区的巡逻,迫使很多锡克叛乱团体将活动基地从更靠近边境的马加(Majha)地区转移到更靠近旁遮普内陆的马尔瓦(Malwa)地区。

1991年11月,在叛乱分子被迫进入特定区域后,启动“保卫者II行动”,此阶段主要是当地警察开展的一线抓捕行动,为即将开始的地方选举提供安全保障。此时,温和派政府已经拥有非常强悍的平叛实力,包括将近60 000人的常规警察,28 000人的地方志愿军,10 000人的特别警察,还有70 000人的准军事部队以及120 000人的常规部队提供外围支持。[65]此次行动范围从边境拓展到旁遮普全境。吉尔认为,“之前(1984年)旁遮普邦也派驻过部队,但是这次我们开展了全面的协调。如今我们负责突击,军队提供外围警戒”。[66]当地警察不断增长的平叛实力得到充分体现,曾经在旁遮普地区肆虐的恐怖和叛乱袭击开始减少。

温和派平叛的同族群优势还在于民众动员方面,其与联邦政府展示行动成果会被叛乱组织加以歪曲不同,温和派积极主动地运用媒体,转变锡克民众对平叛行动的印象。旁遮普警方不定期举行受降仪式,那些被捕或投降的叛乱分子公开承认自己是被“误导”加入叛乱。旁遮普警方还有目的、有策略地向媒体提供关于叛乱组织领导人及其成员犯罪行为的线索。例如,在击毙巴巴尔·哈尔萨重要首领苏克德·辛格后,媒体曝出他在帕蒂亚拉有一所舒适豪华的大理石宫殿,供他的情妇和私生子居住;再如,卡利斯坦解放力量首领古尔江特是前往卢迪亚纳与情妇私会的路上被警方伏击并击毙的,媒体还披露很多叛乱组织的核心成员及其家人积累了可观的财富。[67]叛乱分子的形象已经从之前毫不利己地为锡克族群而战的斗士,转变成利用锡克独立运动大发横财的贪婪小人。正如《今日印度》()在报道击毙苏克德时评论到,“巴巴尔·哈尔萨失去的不仅是一个强力首领,它还失去了自身作为一个提倡禁欲苦行的、意识形态坚定的宗教组织的名声。当地警方的宣传发挥了重要的作用”。[68]主动向警方自首的叛乱分子越来越多,而这些人主动投诚又带来更多的情报,警方的平叛行动开始进入良性循环,抓捕行动的效率和效果不断提高。

随着当地安全局势日益稳定,越来越多的锡克教精英和民众不再惧怕叛乱分子,也更敢于主动提供反映锡克主流民意的看法和意见。[69]为了实现和平和经济稳定,当地温和派也日益愿意与联邦政府妥协,不再受到叛乱势力的威胁或恐惧叛乱势力的制约。印度政府授权温和派主导平叛,并主动帮助温和派加强平叛实力,可以说是充分发挥了同族群平叛优势。先后开展的“保卫者I行动”和“保卫者II行动”都取得很好的平叛效果,1992年,安全部队死亡252人,叛乱分子死亡2 113人,遏制了此前不断升级的叛乱态势,叛乱造成的伤亡人数相对前一年实现下降。1993年,安全部队死亡25人,叛乱分子死亡798人,叛乱造成的伤亡人数大大减少。1994年,安全部队死亡0人,叛乱分子死亡76人,这是叛乱造成的安全部队和叛乱分子死亡人数之和最后一次超过25人,之后未能造成系统性的叛乱伤亡,到1999年这种状态已经持续5年。这种低伤亡情况一直持续,根据前文确定的操作化标准,可以确定到1994年锡克叛乱基本被平息。

五 结论

本文分析了同族群优势理论的作用机制,强调控制人口和争夺民心对于成功平息叛乱的重要意义,并结合温和派是否具备相对于叛乱组织的实力优势和是否拥有平叛行动主导权,提出了四种不同策略下的平叛效果考察框架。本文的基本观点是同族群优势一直就在那里,就看哪一方能充分加以利用。政府利用好了,就可以削减乃至抵消叛乱组织的优势,这就成为平叛优势;叛乱组织利用好了,那就是政府不得不面对的劣势,这就成为叛乱优势。结合印度政府治理锡克叛乱的策略演变过程,可以观察到各方利用同族群优势的策略互动对于叛乱走势产生重要影响,表明中央政府通过与地方温和派的合作,是可以建立一个充分利用同族群优势的平叛策略的,从而获得更多当地民众支持,并最终实现成功平息少数族群叛乱的目标。印度平息锡克叛乱的策略选择经历多次变化,相对于有些情形下中央政府需要争取地方温和派参与平叛不同,锡克温和派在与叛乱组织的斗争中基本保持了反对态度,平叛意愿一直是存在的,但是印度政府却在是否让渡平叛主导权方面摇摆不定。在温和派未能获得平叛主导权的情况下,叛乱组织则获得同族群叛乱优势,叛乱得以持续甚至态势升级。拉吉夫政府后期开始尝试让温和派主导平叛,并在赢得当地民心方面取得了一定效果,但是温和派在与叛乱组织的实力对比方面处于不利地位,无法将民心优势转化为全面的胜势。最终是拉奥执政时期由印度中央政府在人力、资金和训练等方面帮助温和派全面提升平叛实力,依靠温和派主导平息叛乱。

印度实行联邦制,但与外界印象不同,印度央地权力分工体系倾向于建立一个强势的中央政府,在国内安全问题上更是处于绝对强势地位,在平息锡克叛乱过程中也可以看到其强势地位,但印度政府将平息锡克叛乱的经验应用在国内其他地方的平叛行动中并不成功,其中的原因至少包括:第一,在其他地方的平叛实践中,当地警察力量无法真正有效主导平叛。在大部分平叛行动中,印度军方并不甘于接受次要地位。前文已经分析过,由于旁遮普在印巴冲突中的特殊地缘位置,在印度政府的坚持下,军队不得不让出主导权,但其他地方并不存在类似的重要性和紧迫性,印度政府无法从战略层次做出让地方温和派主导平叛的决定。第二,同样是因为旁遮普的重要性,使得地方政府能够在加强地方警察力量建设和开展大规模平叛行动时,获得印度政府经费的有力支持,其他地方政府很难获得同样力度的支持。第三,正是因为无法获得联邦政府的经费支持,因此地方政府更愿意让军队在自己辖区内的叛乱区域常驻。显而易见的好处是在军队负责平叛的情况下,地方政府不用负担平叛力量的庞大费用,而且正如军队在“蓝星行动”及之后的作用所展示的,虽然印度军队主导的行动无法有效平息叛乱,但由于具备绝对的常规武力优势,在平叛力度不减的情况下,至少可以实现控制叛乱不升级的目标。印度政府在平叛方面的不同经验教训表明,同族群平叛优势理论的现实意义很大,但是现实政治的复杂性,使得该理论在实际应用中的情况变得复杂,如何将理论发现应用到具体策略选择,还需要学界的继续深入研究。

[1] James Habyarimana, et al., “Coethnicity and Trust,” in Karen S. Cook, ed.,, New York: Russell Sage Foundation, 2009, pp. 42-64.

[2] Emil A. Souleimanov and Huseyn Aliyev, “Asymmetry of Values, Indigenous Forces, and Incumbent Success in Counterinsurgency: Evidence from Chechnya,”, Vol. 38, No. 5, 2015, p. 679.

[3] Shekhar Gupta and Kanwar Sandhu, “K. P. S. Gill: ‘Pakistan Has Lost’,”April 15, 1993, p. 38, http://indiatoday.intoday.in/story/you-can-say-i-have-vested-interest-in-restoring-normalcy-in- punjab-k-p-s-gill/1/302041.html.

[4] 因此不同于战场上可以使用武力打击乃至击毙的叛乱分子,对于那些思想上支持或同情族群分离主义的精英,不适用武力打击或肉体消灭的手段,适用的是法律制裁手段,这部分人也是平叛策略中可以争取支持或促使其保持中立的群体。

[5] Lisa Hultman, “Battle Losses and Rebel Violence: Raising the Cost of Fighting,”, Vol. 19, No. 2, 2007, p. 207.

[6] 谢超:《暴力方式与民心向背:寻找治理族群叛乱的条件组合》,载《国际安全研究》2018年第4期,第101页。

[7] Jason Lyall, “Are Coethnics More Effective Counterinsurgents? Evidence from the Second Chechen War,”, Vol. 104, No. 1, 2010, p. 18.

[8] Emil Aslan Souleimanov and Huseyn Aliyev, “Evaluating the Efficacy of Indigenous Forces in Counterinsurgency: Lessons from Chechnya and Dagestan,”, Vol. 27, No. 3, 2016, pp. 392-416.

[9], Authenticated by Sant Harchand Singh Longowal, http://www. satp.org/satporgtp/countries/india/states/punjab/document/papers/anantpur_sahib_resolution.htm.

[10] 关于锡克叛乱产生原因的分析,可参见谢超:《联邦制度与国内和平:浅析印度政府如何应对锡克武装分离主义》,载《南亚研究》2016年第4期,第76-100页。

[11] 作为锡克人,吉尔曾先后两次担任旁遮普邦警察局局长,并在第二次警长任期内领导平息了叛乱。吉尔曾获得印度政府第四级公民荣誉奖莲花士勋章(Padma Shri),退出现役后创立了冲突管理研究所(Institute for Conflict Management),致力于研究南亚地区的叛乱和族群冲突,为政府提供相关的平叛建议。吉尔于2017年5月26日去世。

[12] 不同案例具备的信息禀赋不同,能够获得的数据因案例而异,例如实力优势、伤亡数据和平叛行动的细节等,因此本文选择在具体案例中制定操作化标准,相关操作化理念是可以谨慎运用到其他案例分析中的。

[13] 这里参考的是乌普萨拉冲突数据库(UCDP)提供的冲突判断标准,即一年内与冲突有关的死亡人数达到25人(http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/)。

[14] 有学者把旁遮普问题总结成“可控的骚乱”(Managed Disorder),强调在联邦政府具有绝对的军事优势前提下,国大党和英迪拉是幕后的操控力量,证据在于印度情报部门资助了当地数个武装团伙,旁遮普警方还把自己的滥杀行为嫁祸给锡克教分离势力,当这些武装势力不再具备军事或政治价值之后,锡克叛乱又被强力镇压。参见Gurharpal Singh, “Punjab since 1984: Disorder, Order, and Legitimacy,”, Vol. 36, No. 4, 1996, pp. 410-421。

[15] Khushwant Singh,, New Delhi: Oxford University Press, 2004, pp. 339-340. 永恒王座是锡克教五圣座(panj takht)之一,是阿姆利则金庙建筑群的一部分,在锡克教文化中具有崇高的地位。

[16] Lt. General K. S. Brar,, New Delhi: UBSPD, 1993, pp. 77-80.

[17] Lt. General K. S. Brar,, New Delhi: UBSPD, 1993, p. 354.

[18] Lt. General K. S. Brar,, New Delhi: UBSPD, 1993, pp. 83-103.

[19] Khushwant Singh,, New Delhi: Oxford University Press, 2004, p. 359.

[20] Government of India,, 1984, p. 40.

[21] Khushwant Singh,, New Delhi: Oxford University Press, 2004, p. 364.

[22] Maya Chadda,, New York: Columbia University Press, 1996, p. 135.

[23] David Westerlund,, London: Hurst, 1996, p. 1276.

[24] 关于“蓝星行动”激起的锡克士兵哗变,可参见Pritam Bhullar,, New Delhi: Siddharth Publications, 1987, pp. 11-39。

[25] P. N. Hoon,, New Delhi: Manas, 2000, pp. 86-89.

[26] “You are not Acting against Any Religion but against a Section of Misguided People,” June 9, 2004, http://in.rediff.com/news/2004/jun/07inter1.htm.

[27] “You are not Acting against Any Religion but against a Section of Misguided People,” June 9, 2004, http://in.rediff.com/news/2004/jun/07inter1.htm.

[28] 即锡克人所称的Amritdhari。Amrit主要是指接受锡克教第十代上师戈宾德(Gobind Singh, 1666~1708年)所倡导的哈尔萨思想的人,Dhari指的是践行者、实践者的意思。遵从上师戈宾德的教诲,名字中加“辛格”(Singh),意为“狮子”;锡克教女性名字中加“考尔”(Kaur),意为“公主”,以及日常必须实践五K习俗,即蓄长发(Keshas)、加发梳(Kanga)、戴钢手镯(Kara)、佩短剑(Kirpan)、穿短衣裤(Kachcha)。参见朱明忠:《锡克教的“五K”》,载《世界知识》1995年第5期,第28页。

[29] Philip Hultquist, “Countering Khalistan: Understanding India’s Counter-Rebellion Strategies During the Punjab Crisis,”, Vol. 22, No. 1, 2015, p. 107.

[30] Jugdep S. Chima,, New Delhi: SAGE Publications, 2010, pp. 23-24.

[31] 参见Ved. Marwah,, New Delhi: Centre for Policy Research, 1996, p. 177; K. P. S. Gill, “End Game in Punjab, 1988-93,” p. 30,, http://www.satp.orgtp/publication/faultlines/volume/articles3_htm。

[32] Joyce Pettigrew,, London: Zed Books, 1995, p. 36.

[33] Gurmit Singh,, New Delhi: Atlantic, 1991, p. 17.

[34] Joyce Pettigrew,, London: Zed Books, 1995, p. 139.

[35] Julio Ribeiro,, New Delhi: Penguin, 1998.

[36] Pritam Singh, “The Political Economy of the Cycles of Violence and Non-Violence in the Sikh Struggle for Identity and Political Power: Implications for Indian Federalism,”, Vol. 28, No. 3, 2007, p. 565.

[37] Jugdep S. Chima,, New Delhi: SAGE Publications, 2010, pp. 134-135.

[38] Sarab Jit Singh,, New Delhi: SAGE, 2002, pp. 73-74.

[39] T. N. Madan, “The Double-Edged Sword: Fundamentalism and the Sikh Religious Tradition,” in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds.,, Chicago: University of Chicago Press, 1991, p. 615.

[40] C. Christine Fair, “The Golden Temple: A Tale of Two Sieges,” in C. Christine Fair and Sumit Ganguly, eds.,, New Delhi: Oxford University Press, 2008, p. 51.

[41] K. P. S. Gill, “Endgame in Punjab: 1988-1993”,, Vol. 1, No. 1, 1999, pp. 14-16, http://www.satp.orgtp/publication/faultlines/volume/articles3_htm.

[42] 数据来源:South Asia Terrorism Portal, http://www.satp.org。

[43] “Gandhi under Pressure to Oust Sikhs from Temple,”May 11, 1988, https://www.nytimes.com/1988/05/11/world/gandhi-under-pressure-to-oust-sikhs-from-temple.html.

[44] 根据后来的采访,吉尔透露此次行动一度被命名为“吉尔行动”,只是为了与1986年的“黑色闪电”行动形成呼应之势,官方才把名字改成“黑色闪电II”行动。参见 “Now, Gill Slams Author of Operation Black Thunder,” July 29, 2002, http://www.rediff.com/news/2002/jul/29onkar.htm。

[45] 吉尔主导的“黑色闪电Ⅱ行动”的访谈,可参见C. Christine Fair, “The Golden Temple: A Tale of Two Sieges,” in C. Christine Fair and Sumit Ganguly, eds.,, New Delhi: Oxford University Press, 2008, p. 53。

[46] “Indian Commandos Close in on Sikhs,”, May 18, 1988, http://www. nytimes.com/1988/05/18/world/indian-commandos-close-in-on-sikhs.html.

[47] “Sikhs Surrender to Troops at Temple,”, May 19, 1988, http://www. nytimes.com/1988/05/19/world/sikhs-surrender-to-troops-at-temple.html.

[48] Sarab Jit Singh,, New Delhi: SAGE, 2002, pp. 158-162.

[49] Gurharpal Singh, “Punjab since 1984: Disorder, Order, and Legitimacy,”, Vol. 36, No. 4, 1996, pp. 411-412.

[50] Shinder Singh Thandi, “Counterinsurgency and Political Violence in Punjab, 1980-94,” in Gurharpal Singh and Ian Talbot, eds.,, New Delhi: Manohar Publishers, 1996, p. 163.

[51] Jugdep S. Chima, “The Punjab Police and Counterinsurgency against Sikh Militants in India,” in C. Christine Fair and Sumit Ganguly, eds.,, New Delhi: Oxford University Press, 2014, p. 272.

[52] Shinder Singh Thandi, “Counterinsurgency and Political Violence in Punjab, 1980-94,” in Gurharpal Singh and Ian Talbot, eds.,, New Delhi: Manohar Publishers, 1996, p. 163.

[53] Shinder Singh Thandi, “Counterinsurgency and Political Violence in Punjab, 1980-94,” in Gurharpal Singh and Ian Talbot, eds.,, New Delhi: Manohar Publishers, 1996, p. 163.

[54] Jugdep S. Chima, “Controlling the Sunni Insurgency in Iraq: ‘Political’ and ‘Military’ Strategies from Successful Counterinsurgency in Punjab-India,”, Vol. 18, No. 4, 2007, p. 630.

[55] Jugdep S. Chima, “The Punjab Police and Counterinsurgency against Sikh Militants in India,” in C. Christine Fair and Sumit Ganguly, eds.,, New Delhi: Oxford University Press, 2014, p. 274.

[56] C. Christine Fair, “Lessons from India’s Experience in the Punjab, 1978-93,” in Sumit Ganguly and David Fidler, eds.,, London: Routledge, 2009, p. 116.

[57] 项目名称来源于把警方喻为猫(CAT)、而叛乱分子为鼠(Mice),即一场狩猎游戏。

[58] Ramesh Vinayak, “Punjab: Prowling for a Living,”December 15, 1995, http://indiatoday.intoday.in/story/system-of-inducting-terrorists-as-double-agents-leaves-them-at-mercy-of-police-in-punjab/1/289745.html.

[59] Harinder Baweja and Ramesh Vinayak, “Slush Funds: Pay-Off Secrets,”, February 15, 1995, p. 53, http://indiatoday.intoday.in/story/scope-of-misuse-of-secret-funds-for-gathering-intelligence- remains-huge/1/288316.html.

[60] Prem Mahadevan, “The Gill Doctrine: Model for 21st Century Counter-terrorism?”, Vol. 19, April 2008, http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume19/article1.htm.

[61] Harinder Baweja and Ramesh Vinayak, “Slush Funds: Pay-Off Secrets,”, February 15, 1995, p. 53, http://indiatoday.intoday.in/story/scope-of-misuse-of-secret-funds-for-gathering-intelligence- remains-huge/1/288316.html.

[62] 这其中也有争议,例如面对丰厚酬金,合作警员可能对自己的线人采取法外击毙,然后自己一个人领取奖金。关于类似情况的传言很多,但由于整个行动的秘密性,外界通常很难核实。

[63] Tarun J. Tejpal and Ramesh Vinayak, “Punjab: New Signs of Confidence,”, September 15, 1992, p. 32, http://indiatoday.intoday.in/story/anti-terrorist-campaign-gives-punjab- police-an-edge-but-staying-on-top-to-prove-difficult/1/307655.html.

[64] Kanwar Sandhu, “A Timely Reprieve,”, March 15, 1991, http://indiatoday. intoday.in/story/in-the-second-phase-of-operation-rakshak-army-tries-to-avoid-mistakes-of-its-earlier-operations-in-punjab/1/317973.html.

[65] C. Christine Fair, “Lessons from India’s Experience in the Punjab, 1978-93,” in Sumit Ganguly and David Fidler, eds.,, London: Routledge, 2009, p. 110.

[66] Shekhar Gupta and Kanwar Sandhu, “K. P. S. Gill: “Pakistan Has Lost,”, April 15, 1993, p. 39, http://indiatoday.intoday.in/story/you-can-say-i-have-vested-interest-in-restoring-normalcy- in-punjab-k-p-s-gill/1/302041.html.

[67] Kanwar Sandhu, “Punjab: The Wages of Terrorism,”, October 31, 1992, pp. 34-36, http://indiatoday.intoday.in/story/militants-carve-out-mini-empires-acquiring-land-trucks-houses-and-gurdwaras/1/307967.html.

[68] Tarun J. Tejpal and Ramesh Vinayak, “Punjab: New Signs of Confidence,”, September 15, 1992, p. 32, http://indiatoday.intoday.in/story/anti-terrorist-campaign-gives-punjab- police-an-edge-but-staying-on-top-to-prove-difficult/1/307655.html.

[69] Shale Horowitz and Deepti Sharma, “Democracies Fighting Ethnic Insurgencies: Evidence from India,”, Vol. 3, No. 8, 2008, p. 761.

*作者感谢《国际安全研究》三位匿名审稿专家的审稿意见,文责自负。

谢超,清华大学国际与地区研究院助理研究员(北京邮编:100084)。

10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2020.01.003

D815.5; D735.1

A

2095-574X(2020)01-0068-30

2019-09-16】

2019-06-26】

【责任编辑:谢 磊】