青霉素类药物引发的泌尿系统不良反应的分析

樊华

青霉素类药物为我国医疗领域应用较广泛的一类抗生素,对革兰阳性菌、嗜血杆菌、阴性球菌等多种致病菌具有较高的敏感性[1]。长期临床应用发现,该类药物在多种感染性疾病的临床治疗中发挥着不可替代的应用价值,但在应用后也存在发生多种不良反应的风险,包括心血管不良事件、消化系统不良反应、呼吸系统不良反应等[2,3]。泌尿系统不良反应也是青霉素类药物较常见的一类不良反应,早期关于青霉素类药物不良反应的认识不足,近年来临床上关于青霉素类药物不良反应的相关报道不断增多,引起了广大医务人员的高度重视[4]。为进一步加深对青霉素类药物泌尿系统不良反应的认识,提高青霉素类药物的应用水平,本院开展本次研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017 年10 月~2018 年12 月本院应用青霉素类药物进行临床治疗的461 例患者的处方作为研究样本。纳入标准:①门诊患者或住院患者;②非泌尿系统疾病患者。排除标准:①急诊患者;②重症监护室患者。461 例患者中,男232 例,女229 例;年龄19~78 岁,平均年龄(46.39±10.54)岁;科室:内科213 例,外科149 例,妇产科56 例,其他43 例。

1.2 方法 对461 例患者泌尿系统不良反应发生情况进行统计,并对发生泌尿系统不良反应患者的给药剂型、给药途径、治疗效果等情况进行记录和统计分析。

1.3 观察指标 统计461 例患者的泌尿系统不良反应发生情况,包括不良反应发生率、不良反应的具体类型以及发生泌尿系统不良反应患者的药物剂型、给药途径分布情况,并评价发生泌尿系统不良反应患者的治疗效果。

1.4 疗效判定标准 根据患者泌尿系统不良反应的临床症状变化情况进行疗效判定。基本治愈:不良反应症状完全消失,对整体健康状况无明显影响;明显改善:不良反应症状明显缓解,对整体健康状况无明显影响;无效:不良反应症状无明显缓解,对患者整体健康产生不可逆转性的危害。总有效率=(基本治愈+明显改善)/总例数×100%。

2 结果

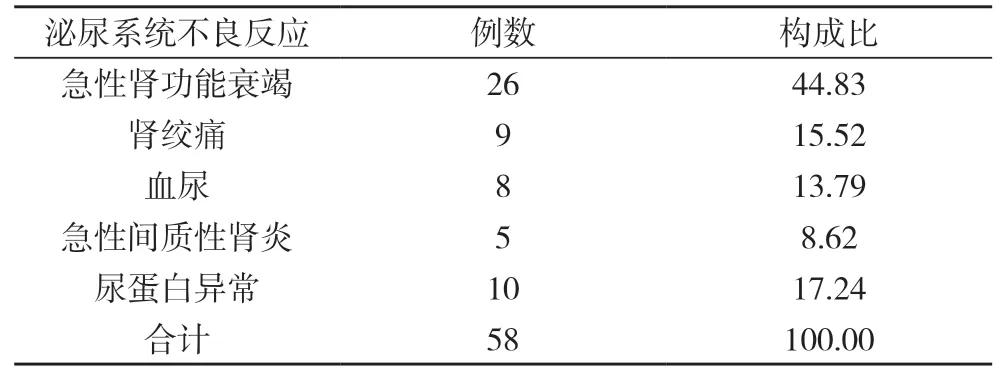

2.1 461 例患者泌尿系统不良反应发生情况分析 461 例患者中,泌尿系统不良反应发生率为12.58%(58/461)。58 例发生泌尿系统不良反应的患者中,急性肾功能衰竭构成比44.83%均高于肾绞痛的15.52%、血尿的13.79%、急性间质性肾炎的8.62%、尿蛋白异常的17.24%。见表1。

表1 58 例患者泌尿系统不良反应类型分布情况(n,%)

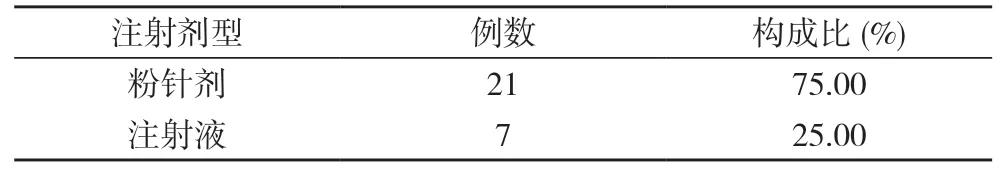

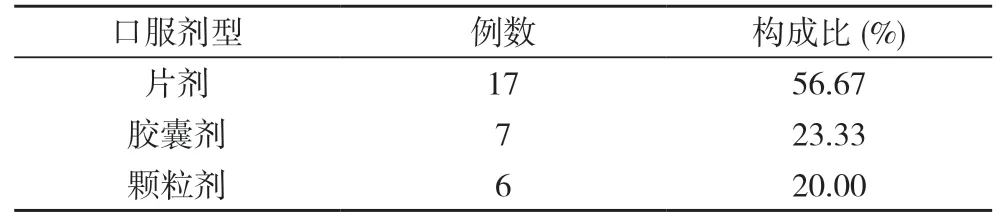

2.2 58 例发生泌尿系统不良反应患者使用的不同剂型青霉素类药物分布情况 58 例发生泌尿系统不良反应的患者中,28 例(48.28%)患者使用注射剂青霉素类药物,30 例(51.72%)患者使用口服剂青霉素类药物。注射剂中,粉针剂构成比75.00%高于注射液的25.00%;口服剂中,片剂构成比56.67%高于胶囊剂的23.33%和颗粒剂的20.00%。见表2,表3。

表2 28 例发生泌尿系统不良反应患者使用的不同注射剂型青霉素类药物分布情况(n,%)

表3 30 例发生泌尿系统不良反应患者使用的不同口服剂型青霉素类药物分布情况(n,%)

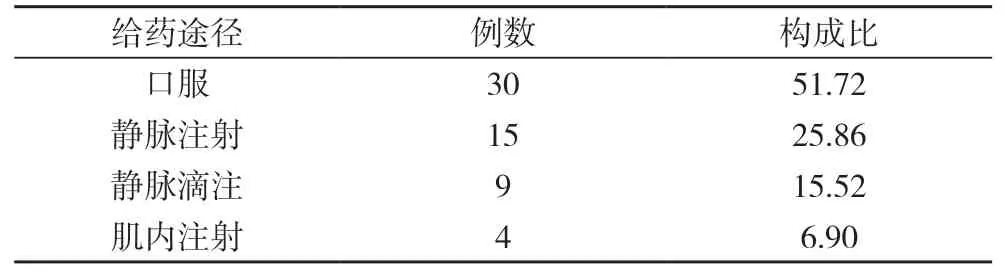

2.3 58 例发生泌尿系统不良反应患者的给药途径分布情况 58 例发生泌尿系统不良反应的患者中,口服给药构成比51.72%均高于静脉注射的25.86%、静脉滴注的15.52%、肌内注射的6.90%。见表4。

表4 58 例发生泌尿系统不良反应患者的给药途径分布情况(n,%)

2.4 58 例发生泌尿系统不良反应患者的治疗效果 58 例发生泌尿系统不良反应的患者中,42 例患者基本治愈,14 例患者明显改善,2 例患者无效,治疗总有效率为96.55%(56/58)。

3 讨论

抗生素药物的合理、安全应用为各大医院在努力实现的用药目标。青霉素类药物作为临床治疗应用较广泛的一类抗生素,其用药安全性和合理性一直深受我国医疗领域重视[5]。本研究主要探讨青霉素类药物泌尿系统不良反应发生情况,旨在为临床优化该类药物的用药方案提供参考依据。首先统计本院收治的461 例临床治疗中应用青霉素类药物患者的泌尿系统不良反应发生情况,结果显示461 例患者的泌尿系统不良反应发生率为12.58%,处于较高水平,患者最常见的泌尿系统不良反应为急性肾功能衰竭。急性肾功能衰竭是指有肾小球滤过率突然下降导致的氮质废物在体内储留所引起的一系列症状,发生后若延误干预可造成肾脏功能不可逆性损伤,应对青霉素类药物的不良反应予以高度重视。本研究结果显示,58例发生泌尿系统不良反应的患者中,28例(48.28%)患者使用注射剂青霉素类药物;30 例(51.72%)患者使用口服剂青霉素类药物。注射剂中,粉针剂构成比75.00%高于注射液的25.00%;口服剂中,片剂构成比56.67%高于胶囊剂的23.33%和颗粒剂的20.00%。由此得出,注射剂型和口服剂型的青霉素类药物使用后的泌尿系统不良反应发生率相似,但注射剂中粉针剂用药后发生泌尿系统不良反应的风险更高,口服剂中片剂用药后发生泌尿系统不良反应的风险更高。给药途径方面,口服给药患者构成比51.72%均高于静脉注射的25.86%、静脉滴注的15.52%、肌内注射的6.90%,表明口服给药更易发生泌尿系统不良反应。分析得到上述研究结果的原因可能为:注射剂型中的粉针剂生物利用度较高,医师难以掌握合理用药剂量,用药剂量过大时较易引起不良反应[6]。口服用药患者多为门诊患者,这些带药出院后服用,用药过程无医务人员监督,部分患者不遵从医嘱,擅自更改用药剂量或记错医嘱,错误服药,导致泌尿系统不良反应的发生风险增加[7]。58 例发生泌尿系统不良反应患者的治疗效果为42 例基本治愈,14 例明显改善,2 例无效,治疗总有效率为96.55%(56/58)。由此得出,青霉素类药物的泌尿系统不良反应发生后及时给予干预治疗多能获得良好疗效,对患者整体健康状况无明显影响。

综上所述,本研究得出青霉素类药物用药后发生泌尿系统不良反应的风险较高,以急性肾功能衰竭最常见,注射剂型中的粉针剂以及口服剂型中的片剂用药后更易发生泌尿系统不良反应,发生原因主要与不同剂型药物的生物利用度和患者的用药行为有关,但经及时的干预治疗多能治愈。建议医务人员加强青霉素类药物的药品知识学习和对患者的用药指导,以保证该类药物用药安全性,使该类药物能够真正造福于患者。