漢簡《蒼頡篇》人名校正二則*

張傳官

20世紀70—80年代所獲敦煌漢簡中有若干屬於《蒼頡篇》“曰書人名姓”部分的遺簡,其主要内容是羅列單姓單名。公布三十餘年來,已有不少學者對這些簡文加以討論,然猶有剩義可説。本文試對其中兩例人名進行辨識,請方家指正。

一

《敦煌漢簡》1462、1463均抄録有以“曰書人名姓”開頭的文句,内容略同。此二簡簡文“以小篆體臨摹《蒼頡篇》,闕筆少劃,字形怪異”,(1)中國簡牘集成編輯委員會編: 《中國簡牘集成〔標注本〕》第四册,敦煌文藝出版社,2001年,第34頁。訛變非常嚴重,因而往往難以辨識。綜合以往的研究成果,可將其文字釋寫如下:(2)嘉峪關文保所: 《玉門花海漢代烽燧遺址出土的簡牘》,甘肅省文物工作隊、甘肅省博物館編: 《漢簡研究文集》,甘肅人民出版社,1984年,第22~25頁;胡平生: 《玉門、武威新獲簡牘文字校釋——讀〈漢簡研究文集〉札記》,《考古與文物》1986年第6期,第95頁;吴礽驤、李永良、馬建華釋校,甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡釋文》,甘肅人民出版社,1991年,第65頁;甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡》,中華書局,1991年,圖版壹叁叁,第275頁;胡平生: 《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,法律出版社,1996年,第334~335頁;中國簡牘集成編輯委員會編: 《中國簡牘集成〔標注本〕》第四册,第33~34頁;胡平生: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲簡牘中的〈蒼頡篇〉殘片研究》,汪濤主編: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘》,上海辭書出版社,2007年,第66~67頁;白軍鵬: 《“敦煌漢簡”整理與研究》,吉林大學2014年博士學位論文(指導教師: 吴振武教授),第526頁;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉研究》,科學出版社,2015年,第20~21頁。白軍鵬: 《敦煌漢簡校釋》,上海古籍出版社,2018年,第351頁。下列釋文均據前引論著,僅必要處略作説明。本則下引字形取自《敦煌漢簡》。

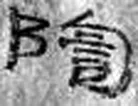

本文要討論的是其中所謂的“豬”字,該字作如下形體:

按此二字左旁从“犬”當無問題(“豕”旁的右部往往尚有筆畫)。因此,此二字右旁即便是“者”,也應該楷寫作“猪”而不是“豬”,然而漢代“豬”字似無寫作从“犬”者(前引論著有釋作“猪”者僅僅是因爲它們以簡體字排版),“猪”實爲“豬”之後起俗字。更重要的則是,此二字右部恐非“者”旁。漢代的“者”,其上部“十”形下的兩筆往往呈交叉狀,與上引二字右上作“丰”形者截然不同;其下部一般爲“日”形,而上引二字右下部則作“月”形(簡1463此字的“月”形筆畫尤爲明顯)。(6)參看佐野光一編: 《木簡字典》,雄山閣,昭和六十年(1985年),第586~587頁。因此,將此二字釋爲“猪 /豬”恐怕是不正確的。綜合以上對字形的分析,本文認爲此二字右部應是“青”旁,(7)參看佐野光一編: 《木簡字典》,第773~774頁。字當釋爲“猜”。

《蒼頡篇》的文句往往是押韻的,上引文句自然也是如此。問題的關鍵在於“猜”字的押韻問題。

前人將此字釋爲“豬”,除了字形相近之外,部分原因很可能是認爲此字與後文“數”“鄹”等字押韻。這牽涉到《蒼頡篇》“曰書人名姓”部分在同一個押韻段落中究竟是否每句押韻的問題。下文略作分析。

不過,實際上,《蒼頡篇》在隔句押韻的前提下,可以每句押韻,但並不强求每句都押韻。這是《蒼頡篇》中十分常見的現象,如目前存字最多的北大漢簡《蒼頡篇》就多有隔句押韻的段落。與此處類似的例子如《敦煌漢簡》編號爲639ABCD的四棱觚。該觚的文句同樣屬於《蒼頡篇》的“曰書人名姓”部分,其中雖然確實多有前後兩句押韻的情況,但並非同一個押韻段落中的每句都押韻(見後文)。(11)參看吴礽驤、李永良、馬建華釋校,甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡釋文》,第65頁;甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡》,第243頁;胡平生: 《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,第336頁;中國簡牘集成編輯委員會編: 《中國簡牘集成〔標注本〕》第三册,第81~82頁;胡平生: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲簡牘中的〈蒼頡篇〉殘片研究》,汪濤主編: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘》,第66~67頁;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉研究》,第21~24頁。上引《敦煌漢簡》1462、1463的文句應該也是如此。簡文以“曰書人名姓”開頭,則“猜”字所在爲奇數句,可以不視爲韻脚,“猜”也就不必視爲“豬”之訛字了。

更爲可能的是,既然“曰書人名姓”部分可以每句押韻,“猜”就不必與後文押韻,而是與前文押韻。“猜”从“青”聲,上古屬耕部韻,正可與前文的“姓”“鳴”等字押韻。(12)此説蒙魏宜輝先生賜告(2018年8月3日)。《敦煌漢簡》639ABCD的開頭三句中,“聖”“嬰”“平”即押耕部韻,或可與之類比。

綜上所述,無論“猜”之押韻是屬前還是屬後,都符合《蒼頡篇》的體例,均不必改字(屬前押韻的可能性更大)。

漢代以“猜”爲名是屢見不鮮的,如漢印有“戎猜之印”(13)莊新興主編: 《漢晋南北朝印風》中册,重慶出版社,1999年,第98頁。“石猜”(14)汪啟淑集印、徐敦德釋文: 《漢銅印叢》,西泠印社,1998年,第38頁。“馮猜·臣猜”“尹猜”(15)陳介祺輯: 《十鐘山房印舉》,中國書店,1994年,卷14a、第34頁,卷15b、第22頁。“昜猜”(16)林樹臣廷勳輯: 《璽印集林》,上海書店,1991年,第53頁。“史猜信印”“孫猜之印”(17)施謝捷: 《虚無有齋摹輯漢印》,藝文書院,2014年,第320頁、1889號,第340頁、2001號。“秦戊印·秦猜印”“張猜私印”“殷猜·臣猜”(18)羅王常編: 《秦漢印統》,新都吴氏樹滋堂刊朱印本,明萬曆三十四年(1606年),卷三第20頁、卷四第37頁、卷七第25頁。“戎猜之印·戎木之印”(19)莊新興編: 《古鉨印精品集成》,上海古籍出版社,1998年,第509頁。“桃猜印”(20)周銑詒、周鑾詒藏輯: 《共墨齋漢印譜》,上海書店,1991年,第79頁。“蕫(董)猜”。(21)羅福頤主編: 《故宫博物院藏古璽印選》,文物出版社,1982年,第99頁、552號。在漢代雙字名中,“猜”往往可讀爲“倩”(如“曼猜”“長猜”“中猜”“少猜”“幼猜”等),(22)施謝捷: 《〈漢印文字徵〉及其〈補遺〉校讀記(二)》,《第二届“孤山證印”西泠印社國際印學峰會論文集》,西泠印社出版社,2008年,第408~409頁。張傳官: 《〈急就篇〉人名新證(續)》,《中國出土資料研究》(第22號),中國出土資料學會,2018年,第90頁。由此看來,單字名“猜”可能亦可讀爲“倩”。當然,單字名的取義比雙字名難以確定得多,此説仍有待考證。但無論其取義如何,《蒼頡篇》此字字形上是“猜”,“猜”可作爲人名都是没有問題的。

2017年12月31日初稿

二

《敦煌漢簡》639ABCD爲一枚《蒼頡篇》四棱觚,抄録有三十例姓名,彌足珍貴。綜合以往的研究成果,可將其文字釋寫如下:(23)參看吴礽驤、李永良、馬建華釋校,甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡釋文》,第65頁;甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡》,圖版壹叁捌、釋文第243頁;胡平生: 《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,第336頁;中國簡牘集成編輯委員會編: 《中國簡牘集成〔標注本〕》第三册,第81~82頁;胡平生: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲簡牘中的〈蒼頡篇〉殘片研究》,汪濤主編: 《英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘》,第66~67頁;胡之主編: 《甘肅敦煌漢簡(一)》,重慶出版社,2008年,第7~9頁;梁静: 《敦煌馬圈灣漢簡〈蒼頡篇〉補釋》,簡帛網,2012年4月17日,http: / /www.bsm.org.cn /show_ article.php?id=1666;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉“姓名簡”研究》,《簡帛》第8輯,上海古籍出版社,2013年,第413頁;張德芳: 《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,甘肅文化出版社,2013年,第280頁;白軍鵬: 《“敦煌漢簡”整理與研究》,第382頁;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉研究》,第21~24頁;孫濤: 《敦煌馬圈灣漢簡〈蒼頡篇〉中的人名用字“筭”》,簡帛網,2017年10月7日,http: / /www.bsm.org.cn /show_article.php?id=2912;白軍鵬: 《敦煌漢簡校釋》,第251~252頁。

本文要討論的是其中所謂的“贛”字,該字作如下形體:(29)前爲彩色圖版,見胡之主編: 《甘肅敦煌漢簡(一)》,第8頁;後爲紅外綫圖版,見張德芳: 《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,第280頁。

此字,以往多釋爲“贛”,(30)吴礽驤、李永良、馬建華釋校,甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡釋文》,第65頁;甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌漢簡》,第243頁;梁静: 《敦煌馬圈灣漢簡〈蒼頡篇〉補釋》;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉“姓名簡”研究》,《簡帛》第8輯,第413頁;張德芳: 《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,第280頁;中國簡牘集成編輯委員會編: 《中國簡牘集成〔標注本〕》第三册,第81~82頁;白軍鵬: 《“敦煌漢簡”整理與研究》,382頁;白軍鵬: 《敦煌漢簡校釋》,第251~252頁。《甘肅敦煌漢簡(一)》釋爲“戇”,(31)胡之主編: 《甘肅敦煌漢簡(一)》,第7頁。胡平生先生、梁静女士則釋爲“檀”。(32)胡平生: 《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,第336頁;梁静: 《出土〈蒼頡篇〉研究》,第22頁。胡平生先生謂:

從圖版看,左右旁字形明顯地與“贛”字不合。此字左旁應从“金”,右旁頭上爲點下一横,底爲“旦”,中部可能是“回”的訛變,因此,似乎應釋爲“檀”。《説文》:“檀,伐擊也。”(33)胡平生: 《漢簡〈蒼頡篇〉新資料的研究》,《簡帛研究》第2輯,第336頁。

按此字左部顯非“章”旁,右下也顯然不从“貝”,確非“贛”字;釋“戇”則更爲無據。不過,此字恐亦非“”字。一則其左旁豎筆穿透下横筆,與“金”旁略有不類;二則其右下偏旁與“亶”亦有較大的不同。漢代文字中“亶”旁中部之“回”形雖然有“口”“回”“”“囬”“”“田”“”等諸多寫法(包括訛寫或省寫;其中“回”“囬”等形或與上部“亠”形一起,訛成“靣 /面”),却似乎從無寫作“”形者。(36)參看佐野光一編: 《木簡字典》,第179頁“壇”字、第342頁“擅”字、第416頁“檀”字;《漢語大字典》字形組編: 《秦漢魏晋篆隸字形表》,四川辭書出版社,1985年,第250頁“鸇”字、第370“檀”字、第455頁“旜”字、第633頁“顫”字、第869頁“擅”字、第975頁“壇”字;李瑶: 《居延舊簡文字編》,吉林大學2014年博士學位論文(指導教師: 馮勝君教授),第762頁“擅”字;白海燕: 《“居延新簡”文字編》,吉林大學2014年博士學位論文(指導教師: 馮勝君教授),第815頁“擅”字;李洪財: 《漢簡草字整理與研究》,吉林大學2014年博士學位論文(指導教師: 林澐教授),下編《漢代簡牘草字彙編》,第511頁“擅”字、第563頁“壇”字;于淼: 《漢代隸書异體字表與相關問題研究》,上編《漢隸異體字表》第229頁“亶”字、第241頁“檀”字、第293頁“旜”字、第396頁“顫”字、第546頁“擅”字、第612“壇”字。因此,此字恐怕並不从“亶”。或許正因爲如此,胡平生先生才用“可能是‘回’的訛變”這種並不是很肯定的話語來描述“”形。

“藉 /籍”字所从“昔”旁上部亦有相同的寫法,如下列漢代文字字形:

古代文字中,重複的構件往往會省去一個,“籍”字所从之“昔”的上部也有類似的省寫,如“”形或省作“止”形(如漢印作(57)關正人監修,佐野榮輝、蓑毛政雄共編: 《漢印文字匯編》,第504頁。),“”形或省作“”形(如居延漢簡183.15B作(58)簡牘整理小組編: 《居延漢簡〔貳〕》,中研院歷史語言研究所,2015年,第210頁。),“亖”形或省作“二”形(如居延漢簡308.22作,(59)簡牘整理小組編: 《居延漢簡〔參〕》,第267頁。《中國璽印集粹》1255作(60)李鵬輝: 《漢印文字資料整理與相關問題研究》,上編《漢印文字字形表》,第395頁。)。漢代簡帛有如下“籍 /藉”字:

其“昔”之上部作“工”形;根據上述演變規律和上列字例,這種“工”形顯然是由“”形省寫而成的;也就是説,從這些字形正可看出“昔”之上部寫作“”形是毫不奇怪的。

此外,《敦煌漢簡》639ABCD的文句,從“寬”之後押元部韻,(64)前三句則押耕部韻。根據每章六十字的原則,每章只有十五句,此三句很可能是屬前文押韻的。但從“參”“更”“脩”等字來看,奇數句可以不押韻。因此,此字所在當然可以視爲不是韻脚,那麽,本文的改釋於押韻無礙。

“籍”字在簡文中用爲人名。漢代以“籍”爲名者並不少見,如衆所周知的項羽即名“籍”;又如秦漢印有“皮籍”(65)周進藏輯: 《魏石經室古璽印景》,上海書店,1989年,第66頁。“公虒(西)籍”(66)許雄志主編: 《秦代印風》,重慶出版社,1999年,第190頁。“曹籍”(67)汪啟淑編: 《漢銅印原》,西泠印社,1996年,第112頁。“徐籍·臣籍”“刀籍”“侯籍”(68)陳介祺輯: 《十鐘山房印舉》,卷14a、第35頁,卷15a、第52頁,卷15b、第11頁。“王籍之印”(69)林樹臣輯: 《璽印集林》,第175頁。“王孫籍·王孫孟”(70)黄賓虹輯: 《黄賓虹集古璽印存》,西泠印社,2009年,167號。等姓名,皆可資對照。