城市转型

——中东城市中从限制性随机聚集到精心设计的文化意图

马克·大卫·马霍尔 维琳娜·米林切娃 赫巴·欧·唐诺思

Mark David Major, Velina Mirincheva, Heba O. Tannous

邓成汝 [译]

Translated by DENG Chengru

1 引 言

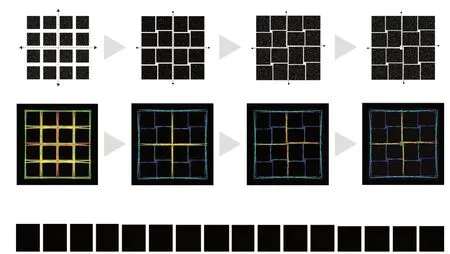

1984年,希利尔和汉森在所著的《空间的社会逻辑》(The Social Logic of Space)一书中,确定了一种基于简单的邻接性和渗透性规则的限制性随机过程,这一过程产生了欧洲小型定居点典型的“变形轮”空间结构,这种结构的空间布局往往像是以非几何方式从中心到边缘构建的轮子及轮子上的辐条。随后,希利尔[1]确定了城市目标的三定律,即自然定律、功能定律和文化定律,这些定律都或多或少与定居点内的类属功能(职业和流动的最基本要求)有关。随着时间推移,变形网格定居点倾向于在城市的前台和后台网络中,分别形成跟宏观和微观尺度的事务与访问移动模式相关的开角型和近直角型的独特“隐藏几何体”[2][3]。2018年,马霍尔在所著的《城市空间句法》中,确定了一组有限的空间形式化过程,包括街道延伸、街区控制、网格扩展和变形以及离散分离,上述过程塑造了美国城市的形态[4]。美国城市形态中的几何结构使得这些过程更易于识别,但在解决希利尔[5]提出的集中性和线性悖论时,这些过程在不同规模的所有城市中普遍存在,集中性和线性悖论即内部整合度最高的形状是圆形(类似于城市街区),外部整合度最高的形状是直线(类似于街道)[6]。

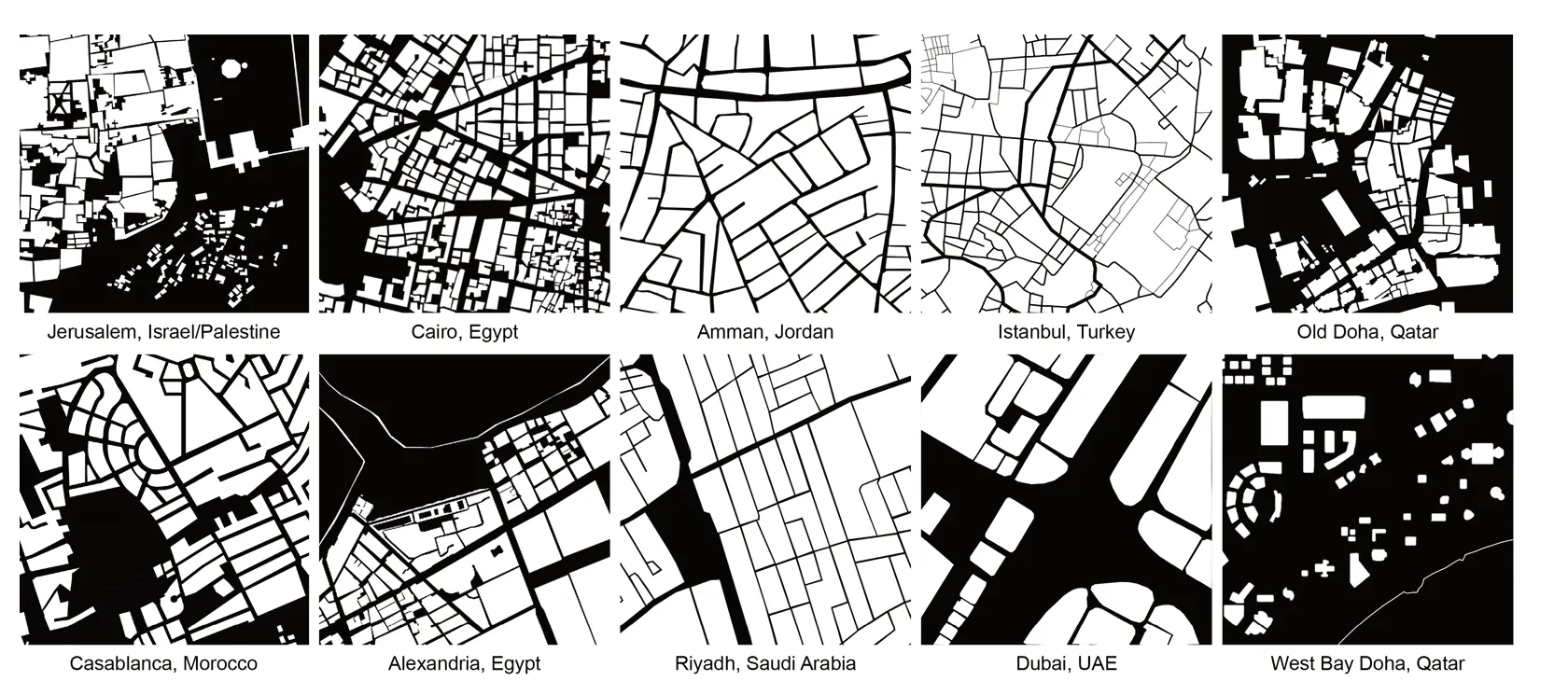

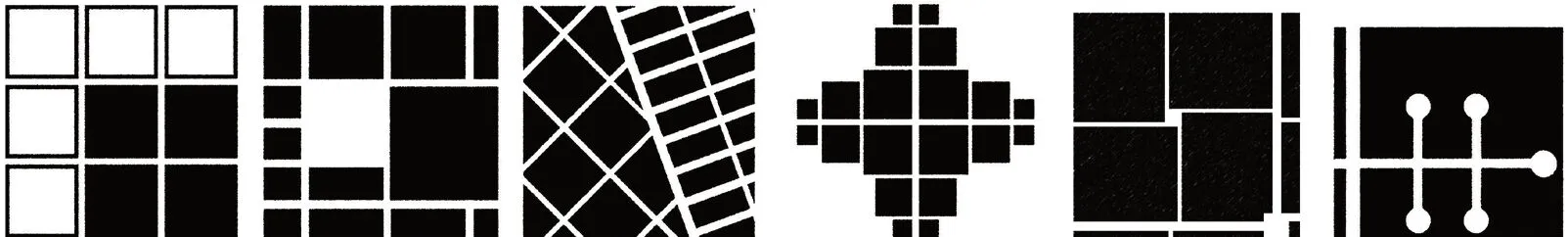

图1 / Figure 1中东和北非地区8座城市1km2面积的地面(间隔为黑色,街区为白色),包括(最右侧)卡塔尔多哈老城区与现代城区Figure ground (space in black, blocks in white) of a 1 km2 area in eight cities of the MENA region来源: DAUP-CENG-QU / Source: Provide by DAUPCENG-QU

中东和北非地区(MENA)定居点的城市形态虽然十分关键,其分类结果却仍然缺失。这并不奇怪,尽管在过去的30年里,人们运用空间句法定期对这类定居点进行研究,但该地区的城市化由于下列原因而难以分类。

•洲际性质,即非洲、亚洲和欧洲。

•从高度结构化的变形到强有序的几何网格的自然变化。

•众多看似对立的社会文化影响,即新月沃地/尼罗河三角洲、希腊罗马/土耳其奥斯曼、基督教/伊斯兰教、阿拉伯/波斯等。

•时间因素。

该地区包括耶路撒冷、大马士革、贝鲁特等人类持续居住了5,000年左右的古城,这些古城与雅典、里斯本、罗马以及横跨欧亚的伊斯坦布尔等欧洲最古老的城市似乎有很多共同之处。该地区还包括人类居住了不到500年的相对年轻的城市,如安曼的现代化城区(古老得多,但在奥斯曼时期被废弃了500年)、卡塔尔多哈的老城区、巴林的麦纳麦等。最后,该地区也包括摩天大楼密布的现代城市,如阿拉伯联合酋长国的迪拜、阿布扎比和多哈的西湾、鲁赛尔城(图1)。

现代交通规划出现之前的典型观点认为,此类定居点的城市形态仅仅是在限制性随机聚集的基础上发展了很长时间的结果,从而在相对于总人口数量的自然过程中产生了典型的“建制城市”变形网格[7][8][9]。在工业化、快速城镇化和全球化(即18世纪至今)到来之前,世界人口更少了,城市发展也必然更加缓慢[10]。在解决希利尔提出的关于城市形态的集中性和线性悖论时,需要自上而下的规划干预措施来协调城市规模,但需要并不那么迫切。这在某种程度上可能很正确,但除去较大疏忽或善意忽视的原因,该观点并不能充分解释中东定居点独特的城市形态为何在工业化和现代化后依然持续存在。这表明,除了长期的限制性随机聚集外,还有其他因素在起作用,即文化意图。在我们对中东城市形态的理解中,当地街区通常被描述为像迷宫一样复杂。我们认为这是一种误导。本文提出,在基于“线性集成层次分明”的空间形式化过程的许多中东定居点的局部地区,一种基本规划模型在发挥作用;“线性集成而层次分明”改编自佩恩关于购物街线性性质的术语,即“线性集成而边缘分明”。 街区控制是中东城市形态中这种空间形式化过程的简单基础。中东城市形态与美国不同,在美国城市形态中,在大规模几何网格的城市发展的后续阶段,街区的规模扩升/细分是获得历史地段/商业中心区(CBD)特权的重要工具。在中东城市形态中,这个过程是空间策略的结果,该战略力图在中心/边缘街道与间隙街道之间形成独特的空间层次,从而在不彻底丧失连通性的情况下,提供直接进入建筑用地(特别是住宅区)的通道。这往往会加深城市网络的整体空间深度,但我们认为这是更复杂的结构化深度模型,与美国的有序深度模型截然相反,有序深度模型指美国郊区扩张中的线性隔离而离散分离[2]。我们说中东模型更复杂,是因为它不依赖于与周边城市环境的彻底分离。美国郊区建筑的设计和规划中常常出现这种分离现象,即以现代巷道分类(公路、干线、聚集地、局域道路、死巷)的重复变形与转弯运动/道路通行能力需求为基础的层次“树状”空间布局[6][11][12]。

此规划模型起源于希利尔和汉森[4]所提出的小型定居点的限制性随机过程与自然发生的变形轮空间结构。然而,基于简单的邻接性和渗透性规则而出现的纯粹聚集,在某种情况下转化为基于文化意图的设计复制。这代表了从城市目标的第一定律到第三定律,即从形式到文化的独特转变。何时会发生这种情况是特定于每个定居点的城市发展史的自变量。本文在概念规划模型中运用空间句法来部署 “人工几何”,从而更好地说明该设计策略的原理。这代表了以强有序的规划概念为基础的空间结构的理想化,尽管至少在20世纪之前,该结构很少以如此明显的几何方式出现。考虑到中东和北非地区许多定居点的历史时期与文化意义,我们认为,这是比先前意识到的更具深远意义的城市化规划模型,在时间上早于更著名的印度群岛的阿尔贝蒂/西班牙定律以及维特鲁威/罗马兵营规划模型,在重要性上则是平等的,该模型只代表这种更古老的空间策略的几何排序变化。

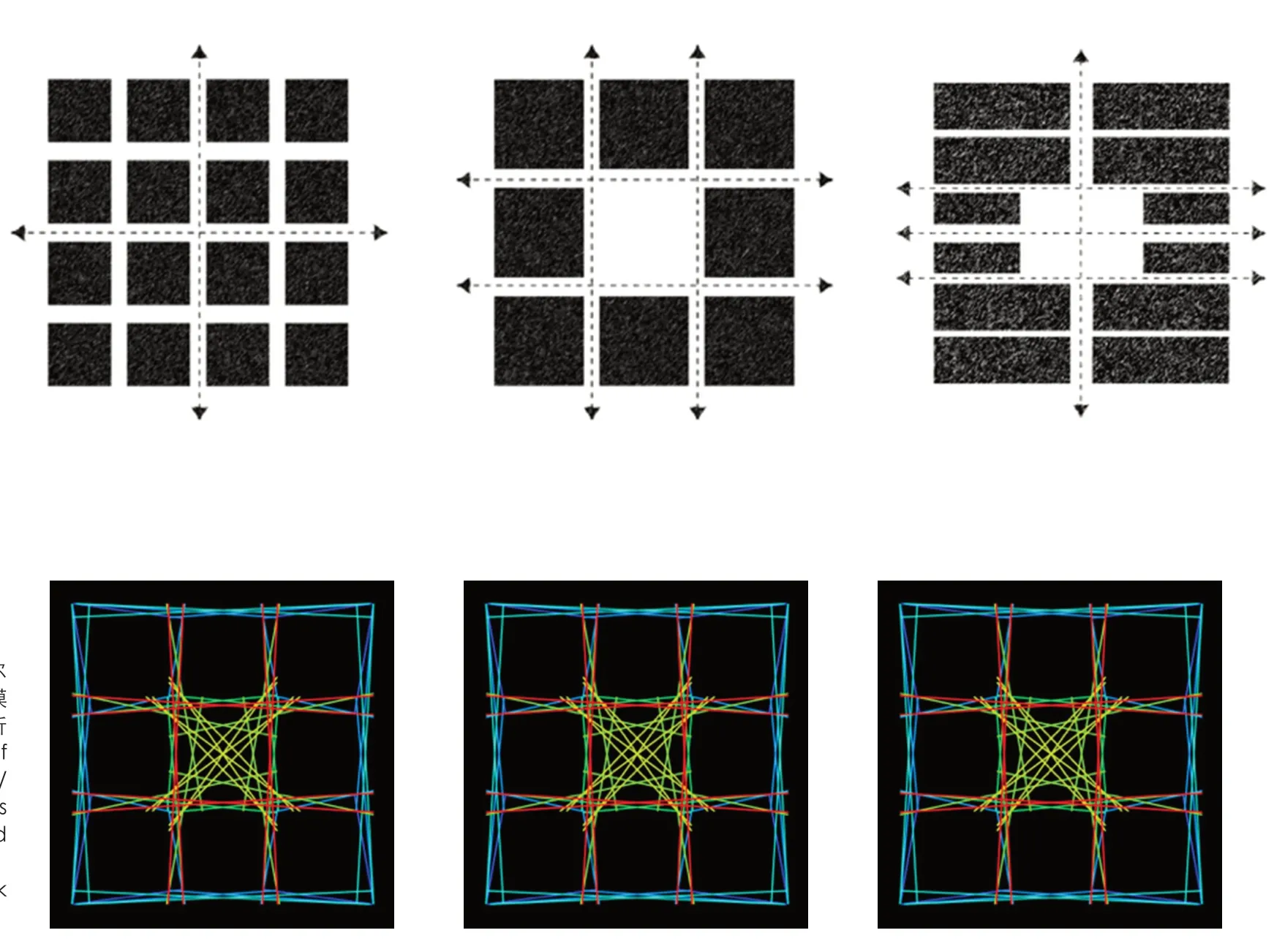

图2 / Figure 2(左)维特鲁威/罗马兵营规划、(中)印度群岛的阿尔贝蒂/西班牙定律以及(右)奥格尔索普/萨瓦纳病房模型中地形几何空间结构的街区/横轴模式及“全线”分析/ Block/cross-axis pattern and “all line” analysis of topo-geometric spatial structure in the (left) Vitruvian/Roman plan castrum, (center) Alberti/Spanish Laws of the Indies, and (right) Oglethorpe/Savanah ward models来源: 马克·大卫·马霍尔 / Source: Provide by Mark David Major

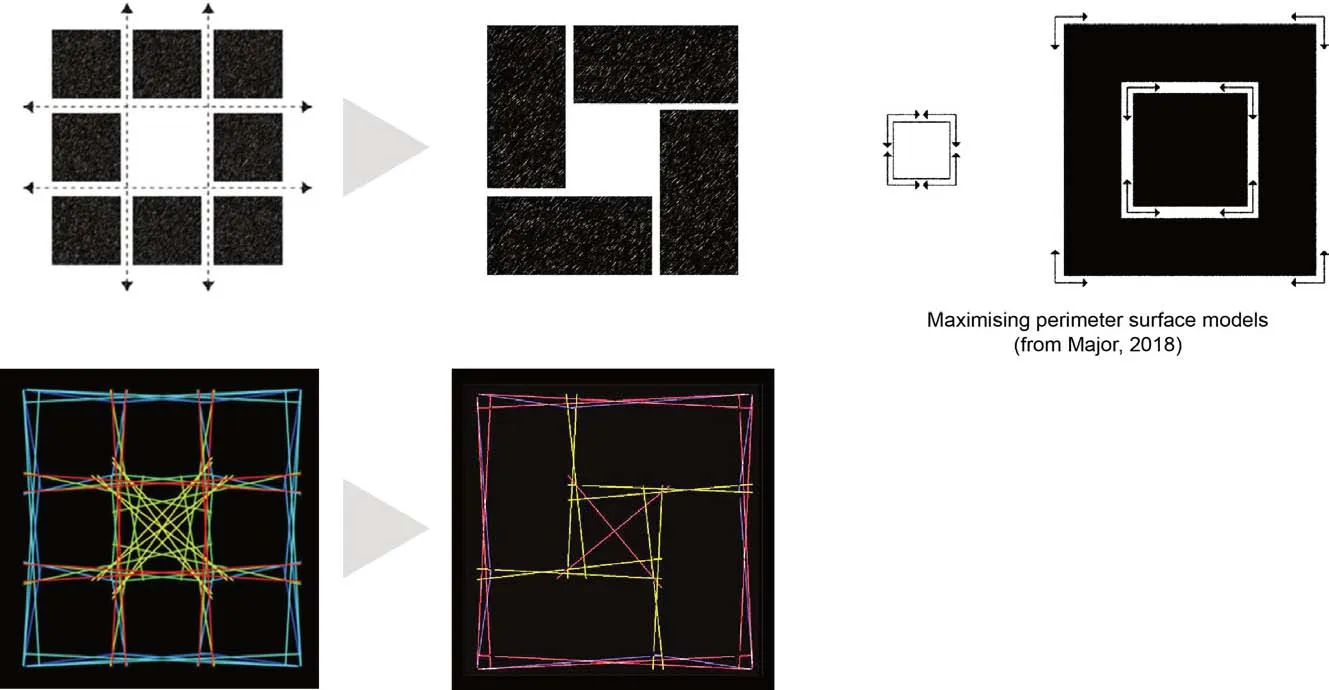

2 普遍存在的变形轮

马霍尔[6]确定了美国大多数定居点的几何城市形态下的两个基本规划模型:维特鲁威/罗马兵营规划以及印度群岛的阿尔贝蒂/西班牙定律模型。第一种模型是简单的4×4街区模式,以街道为中央横轴(南北大街和东西大街),将平面图四等分,每个部分的街段组成了次级横轴。第二种模型是简单的3×3街区模式(正交网格的最小条件),以街道为双横轴,界定了中央广场/广场的边缘。他还确认,在奥格尔索普针对著名的佐治亚州萨凡纳规划而提出的病房模型中,综合了上述两种模型[13][14][6]。这是简单的6×2街区模式,南北轴(南北大街)与三条东西向横轴(东西大街)穿越并/或经过中央广场的边缘,连同美国拉长街区使建筑用地数量最大化的倾向(图2)。这些模型的与众不同之处在于,基于街区数量的奇偶、空地的提供以及正方形或矩形的街区形状,主要横轴从中心到边缘再到角落的局部几何属性的构建[6]。

在某种意义上,这已代表了边缘变形轮空间结构,因为“所有线条”的产生来自于从平面图中每个城市街区的拐角处到其他拐角处的角度可见性。然而,说得更准确些,这是变形轮空间结构的有序理想化,因为轴线是对称产生的,意味着我们能以任何尺度旋转/镜像前两个,并以任何尺度沿其中央轴旋转/镜像后者(即双边对称),结果是空间结构将保持不变[15]。

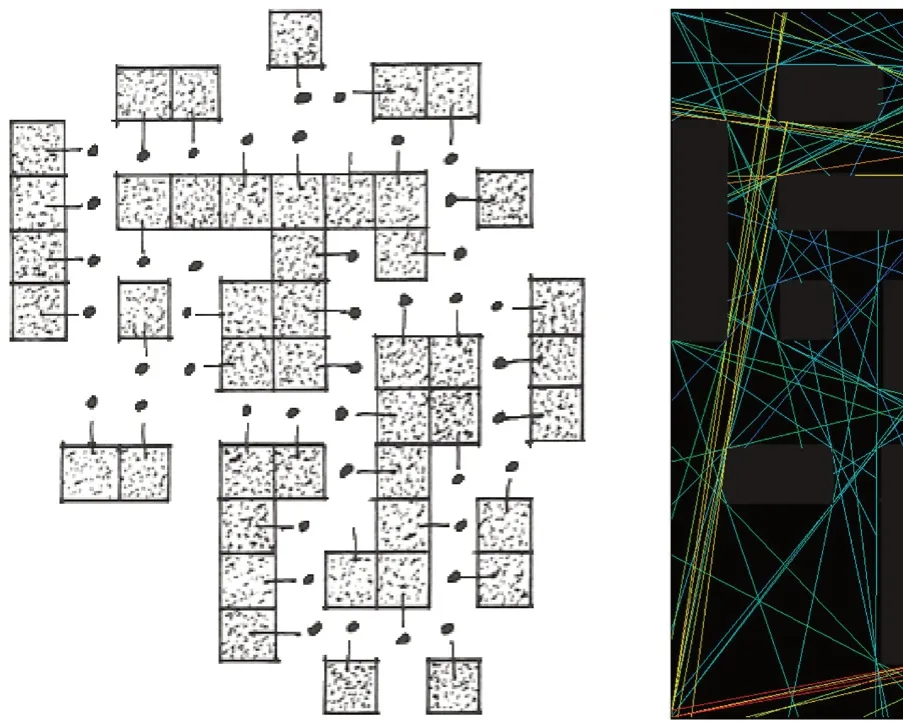

若我们对世界上几乎任何一座城市的空间结构进行考察,则显而易见的是,以可及性、线路长度及/或城市环境宏观与/或微观尺度上的连通性为基础的变形轮结构或多或少是普遍存在的。举例来说,变形轮结构在宏观尺度上遍及2018年大都市多哈集成空间句法模型(r=8),在城市环境微观尺度上遍及局部集成空间句法模型(r=3)(图3)。大都市多哈模式包含23,800条街道,公制面积为130km²(50sq.mi)左右,从北方的艾尔—豪尔延伸至南方的海岸线海滩,从东部的阿拉伯/波斯湾延伸到西部最近完工的萨尔瓦—卢赛尔轨道路线。大都市多哈在宏观尺度上的变形轮空间结构显然具有高度的可及性,体现在萨尔瓦路(城市中最长最连贯的东西大街)中心、紧邻萨尔瓦路北侧并与之平行的艾尔瓦布街、该市D形环路/南北向的多哈高速公路路段、形成该市另一条轨道路线的富鲁西娅路/东工业路,甚至还有大都市地区西边缘的新萨尔瓦·卢赛尔轨道路段。

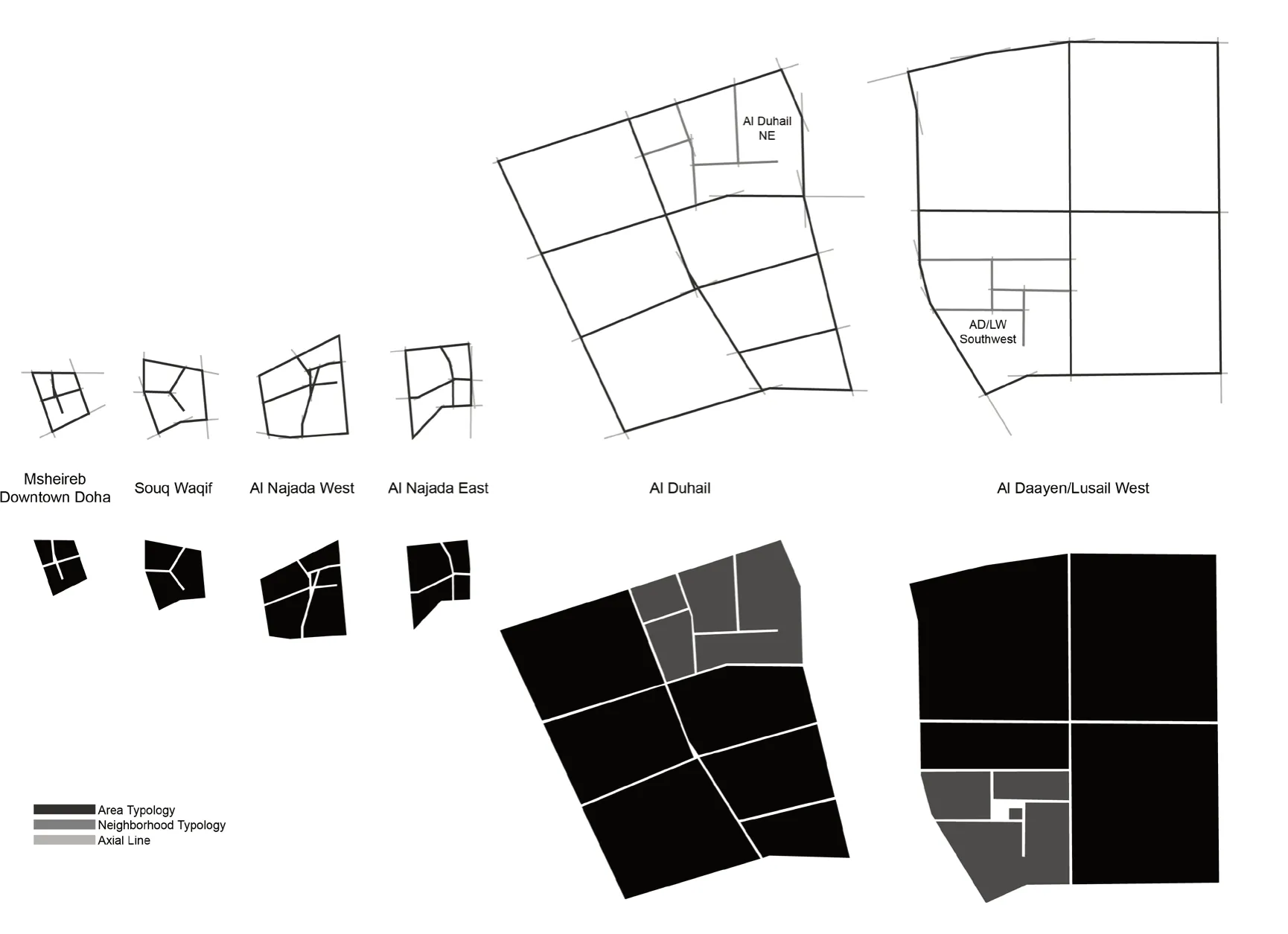

图3 / Figure 3(右)大都会多哈2018年空间句法模型中的集成(r=8)以及(左)本地集成(r=3)模式:(顶行)多哈Msheireb市中心和老城区瓦其夫市场,(第二行)多哈20世纪中叶的纳雅达西部和纳雅达东部,(第三行)现代多哈的艾度哈尼北部和艾度哈尼,以及(末行)当代多哈艾尔达延/卢赛尔西部的局部邻域和超级街区,(未设置为通用公制尺) / (right) Integration (r=8) in the2018 space syntax model of Metropolitan Doha and (left) pattern of local integration (r=3) in (top row) Msheireb Downtown Doha and Souq Waqif in old Doha, (second row)Al Najada West and Al Najada East in mid-20th century Doha, (third row) Al Duhail North and Al Duhail in modern Doha, and (bottom row) a local neighborhood and the superblock of Al Daayen/Lusail West in contemporary Doha来源: DAUP-CENG-QU / Source: Provide by DAUP-CENG-QU

若对多哈部分区域进行考察,从最古老到最新区域,从临近定居点历史起源的多哈湾南部起,北至卢赛尔市在建的重大项目,我们会发现并阐明这座城市局部地区变形轮空间结构长期以来的发展本质及规模(图4)。我们从Msheireb市中心和瓦其夫市场(“常设市场”)这两个多哈老城区的区域开始,这两个区域在过去的20年里都经历了重大的修复/重建项目,可以从中发现简化的变形轮结构,包括周边街道以及从3个边缘直接进入(或多或少)超级街区整体形状的几何中心的街道。纳雅达临近瓦其夫市场东南部,也属于多哈老城区。就其历史而言,瓦其夫市场与Msherieb市中心大约比纳雅达老20岁。纳雅达由两个子区域构成(南北岸街道将其分为东西两部分),每个子区域的公制面积都比临近的老城区大7.5%左右。两个区域的变形轮结构类型通过各区域内部的开角形与近直角形连接在一起,由北至南、由东至西在所有周边街道间纵横交错。

图4 / Figure 4多哈地区(上)变形轮空间结构与(下)土地格局的简化类型,设置为通用度量尺度:(从左至右)多哈Msheireb市中心、瓦其夫市场、纳雅达西部、纳雅达东部、艾度哈尼(包括其北部邻区)以及艾尔达延/卢赛尔西部(包括其西南邻区) / Simplified typology of the (above) deformed wheel spatial structure and (below) land pattern in areas of Doha set to a common metric scale for (left to right) Msheireb Downtown Doha, Souq Waqif, Al Najada West, Al Najada East, Al Duhail (including its north neighborhood) and Al Daayen/Lusail West(including its southwest neighborhood)来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

多哈北部的艾度哈尼位于西湾地区的西北部、卡塔尔大学校区的西南部。多哈老城区历史最悠久的区域比艾度哈尼早了60年左右。它的一个子区域(艾度哈尼东北部)是艾度哈尼的2倍左右,而艾度哈尼本身的公制面积则是纳雅达西部或东部的12倍左右。艾度哈尼的简化土地模式由6个超级街区构成。变形轮类型通过更显而易见的与超级街区的整体形状有关的几何方式将周边所有街道连接在一起。街道形成了一条界线清楚的南北轴线(两条重叠的轴线构成了乌姆拉赫巴环境街)与一条双重东西轴线(艾尔阿克哈费街在北侧,赛罕路大致与南侧平行)。变形轮类型还以更几何的方式描绘了艾度哈尼东北部的子区域,但以类似于多哈老城区的瓦其夫市场和Msheireb市中心的方式,直接连接到周边四条街道中的三条。在所有3个(旧的和现代的)区域,都有短的、连接性低的路线可供外面的周边地区使用,但这些路线不属于附近明确定义的变形轮结构类型(图3)。换句话说,从每条周边街道到另一条总是有路可走。然而,对于一个边缘,可走路线并非总是以与另外3个边缘相同的方式直接显现出来。

最后,多哈北部一个更年轻的地区以更具几何特征的方式显示了许多相同的特性。艾尔达延/卢赛尔西部毗连福斯特建筑师事务所制定的卢赛尔城市总体规划区域。多哈老城区最古老的区域比艾尔达延/卢赛尔西部早了80年左右。比它的一个子区域(西南邻区)大2.5倍左右,而艾尔达延/卢赛尔西部本身的公制面积是纳雅达西部或东部的13倍左右。简化的土地模式由4个超级街区构成,这4个超级街区在东部明显呈矩形,在西部则不太明显,原因在于沿萨尔瓦—卢赛尔轨道的开角形连接以及阿拉伯联盟街的延伸,使得位于超级街区东北角的两条城市干道之间的连接近似于直角。这些是该地区宏观尺度上唯一的开角形连接。这种连接出现于超级街区间隙区域的连通性低的短街道上。然而,它们的明确目的在于实现计划中的形式化几何顺序,以产生安静的、分离的居住区街道,这样的街道连通性低,只有2~4个连接,而不是表现为自然发生的空间结构中贯穿路径的延续。艾尔达延/卢赛尔西部的简化土地模式还阐明,街道形成清晰的交叉轴线(南北大街和东西大街),在所有基本方向上都有从周边到周边的直接连接。其西南邻区出现了与众不同的“针轮”交叉轴线,从超级街区的东西边缘连接到一条街道,这条街道定义了中央街区/空间的相对周长。同样的情况也出现于超级街区内北部一条街上,这条街直接与该超级街区的东西边缘相连,有效界定了该邻区的北部边缘,而不是艾尔达延/卢赛尔西部东西大街。平面图把这种几何逻辑镜像到南面,除了这个针轮轴的最后一根“辐条”未直接连接到超级街区南部的周边街道外。超级街区内南部的街道(与北部街道互为镜像)直接连接到超级街区的西部,但不(除了间接地)直接连接到艾尔达延/卢赛尔西部南北大街东部边缘。在邻区的中央街区/空间,学校综合体占据了角落的地块,但大部分(75%左右)仍然是空地。

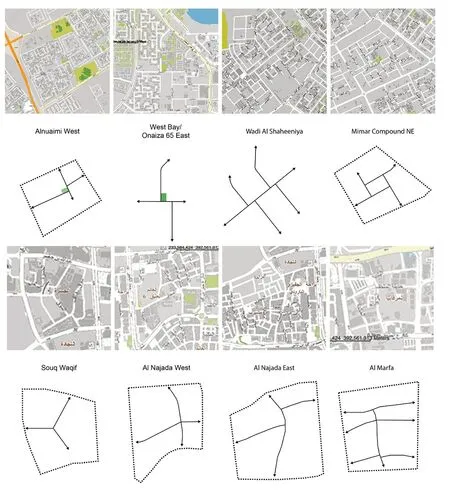

图5 / Figure 5重叠的视线与(从左至右)多哈Msheireb市中心、纳雅达西部、纳雅达东部,以及艾度哈尼开角型连接带来的视线重叠,导致了新兴城市形态中微观尺度凸出空地(设置为常用尺度) / Microscale convex open spaces in the emergent urban pattern (set to a common scale) due to overlapping lines of sight with open-angle connections in (left to right) Msheireb Downtown Doha, Al Najada West, Al Najada East, and Al Duhail来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

图6 / Figure 6(顶部)多哈较新区域的几何实现的针轮交叉轴线,包括(从左至右)多哈北面的阿努阿米西部、西湾的奥奈扎65号东部、多哈南部的瓦迪艾尔希尼娅区域和米马尔围地东北部和(底部)多哈较老城区的开角型实现的针轮交叉轴线,包括(从左至右)瓦其夫市场、纳雅达西部和东部以及阿尔玛法 / (top)Geometrically-realised pin-wheel cross-axis in newer areas of Doha including (left to right)Alnuami West in north Doha, Onaiza 65 East in West Bay, and Wadi Al Shaneeniya and Mimar Compound NE in south Doha and (bottom) open angle-realised pin-wheel cross-axis in older areas of Doha including (left to right) Souq Waqif, Al Najada West and East, and Al Marfa(Source: Authors).来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

这些例子通常代表了多哈大都会区正交辐射状网格剩余部分出现的现象,特别是在以住宅用地为特征的区域。这也简单阐明了汉森和希利尔关于变形网格随着城市发展变得越来越几何化的论点:前景网络中线长度增加,街区形状越来越接近矩形,近直角连接的发生率趋向于增加[2][3][5][7][16]。艾度哈尼各社区的公制面积约为纳雅达东部和西部的2倍,艾尔达延/卢赛尔西部的公制面积约为纳雅达东部和西部的3倍,而纳雅达东部和西部本身的公制面积比瓦其夫市场和多哈Msheireb市中心大7.5%左右。艾度哈尼和艾尔达延/卢赛尔西部不但面积较大,而且设计与规划的形式化几何顺序也更明显。多哈这些区域变形轮类型的发展似乎论证了巴提[17]的论点,即城市中城市形态的规模、大小及形状存在分形维数,也证实了卡瓦略和佩恩[18]提出的城市环境各尺度的自相似性概念。

此外,深层结构似乎也是多哈大都会区正交辐射状网格的几个区域的特征,促进了城市环境中宏观到微观尺度的可理解运转,以适应空间网络中的超级街区模式及深度。这包括沿萨尔瓦路最长长度的线性强化(或“带状效应”),还包括可理解的“单向”分布子系统进入一系列街道的临近社区,这些街道构成了从C环路到多哈老城区瓦迪穆谢里布的萨尔瓦路[6]。其中,可理解的分布子系统指的是从主要街道向右或向左转到本地区域。单向指的是你所在的萨尔瓦路/瓦迪穆谢里布系列路段直接形成了可理解的分布系统的一部分:从东到西走出多哈老城区时在你前面;从西到东进城时在你后面。瓦其夫市场本身也有明确的局部地区效应。由于多哈城市空间网络的结构化深度模式,所有这些现象都出现于集成(r=8)和局部集成(r=3)之间的关系中。

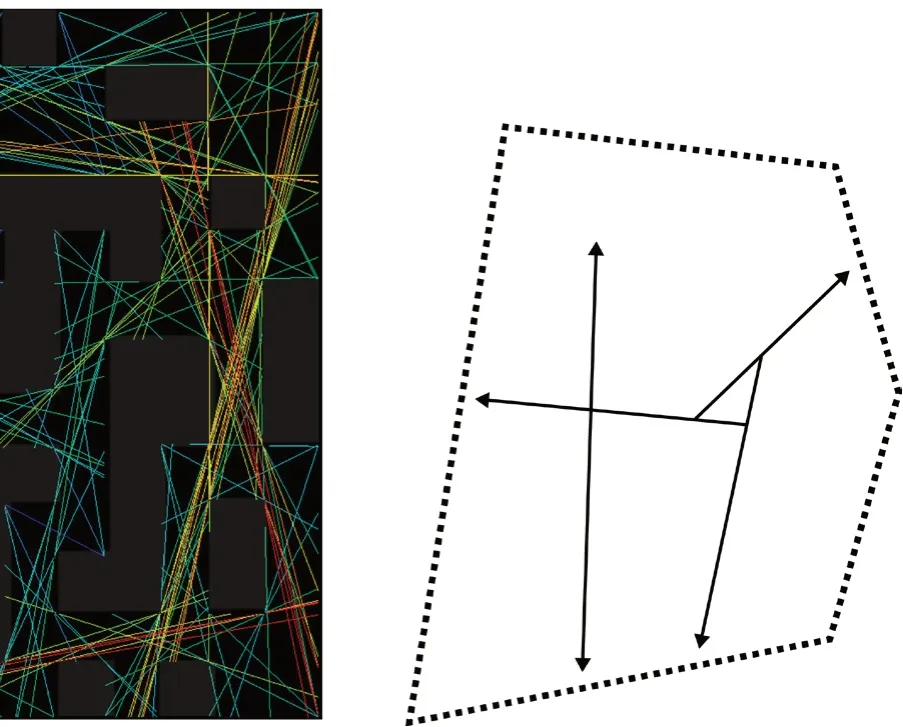

3 规划模型解剖

总体上,为发展这些定居点的规划模型提供了线索。限制性随机聚集和变形轮空间结构是其中的关键部分。在多哈老城区,区域内重叠的开角形连接以及街区形状设计的细微变化(例如斜角或其变形)产生了微尺度的凸出开放空间,这往往成为非居住活动的局部节点(图5)。这并非什么新现象,实际上早已存在。希利尔[1]确定了这种微尺度空间在伦敦市变形网格的城市功能中的重要性。该类空间的规模往往很小,以至在城镇规划中非常容易被忽视,这往往缺乏对此类城市空间功能的必要解析。随着城市形态变得更几何化,重叠的开角形连接往往会在城市区域的周边街道上形成这样的空间——变得不那么凸出却更具线性特征。由于现代交通规划实践,它们往往会成为主干道公共通行权的一部分。这是在定义艾度哈尼社区之间的边缘时所出现的情况(图5)。出现这种情况时,需要制定具体规划规定,来满足这种本地化非居住活动的潜力。

这在提供艾尔达延/卢赛尔西部超级街区西南面社区的中央街区/空间时清晰可见(图5)。这还出现于多哈许多较新区域通过几何实现的针轮交叉轴线机制所作的现代规划中(图6)。这种现象有时出现于提供中央绿地的情况下,如多哈北部的阿努阿米西部以及西湾的奥奈扎65号东部,有时则出现于大型中央街区周围,如多哈南部米马尔围地的所有社区。其他的建设项目根本没有提供中央空间/街区,即多哈南部瓦迪艾尔希尼娅区域针轮交叉轴线的双重东西大街。这取决于个体发展的社会经济目标。然而,若超级街区整体形状大体上是矩形的,则常见的现象似乎是这种针轮交叉轴线直接连接到多哈较新地区四条周边街道中的三条,而仅仅间接连接到另一条。

图7 / Figure 7利用线性集成模型,通过缩小街道宽度、偏移矩形城市街区、在交叉轴线和平面图每四分之一的连接处形成一个中央广场,按最后一个模型中街区大小的等级次序将罗马兵营规划转化成线性集成而层次分明的模型 / Transformation from the Roman plan castrum to hierarchal separation by linear integration model by narrowing street widths, offsetting rectangular urban blocks, and generating a central square at the nexus of the cross-axis and each quarter of the plan with the rank order of block sizes in the last model来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

图8 / Figure 8(左)在一个学生的实验中,希利尔和汉森(1984年)的新兴模式。该实验是基于简单的邻接性和渗透性规则研究单元/开放空间的限制性随机的聚集过程。(中)新兴模式的全线轴向分析,及(右)新兴变形轮类型学 / (left) Hillier and Hanson’s (1984) emergent pattern in a restricted random process of aggregation of cells/open spaces based on simple rules of adjacency and permeability in a student experiment, (center) all-line axial analysis of the emergent pattern, and (right) the emergent deformed wheel typology来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

这种针轮交叉轴线模式在多哈的城市形态中很普遍。原因很容易理解。这是希利尔和汉森[7]所提出的关于变形轮空间结构的形式几何理想化,这种变形轮空间结构往往产生于多哈老城区的变形网格中。多哈老城区的这些区域往往通过重叠的轴线直接进行开角形连接,从至少3个周边(有时是所有周边,如纳雅达)到由超级街区的整体形状所定义的几何中心,这或多或少取决于附近土地使用的接近度与强度。在瓦其夫市场,不但有一个大型广场毗连针轮交叉轴线的连接点,还有一座清真寺。如上所述,由于具有开角形连接的轴线重叠以及街区外立面的增强,微观尺度的空地形成了纳雅达区域的针轮交叉轴线结构的一部分。

比较起来,由于阿尔玛法地区的大规模高层重建,地上停车场牺牲了此类空间的任何潜力,具有讽刺意味的是,这包括卡塔尔的主要规划机关,即市政与环境部。无论如何,以多哈为基础的中东定居点局部区域基本规划模型的工作要点是:

•通过变形网格中的重叠、开角形连接及/或几何网格中城市街区(街区控制)处置所抵消的针轮交叉轴线;

•若超级街区的形状大致为矩形,即变形轮,则此交叉轴线的中央到边缘相对直接地连接到3个周边,不过有时是所有周边;

•从宏观的超级街区到微观尺度的凸出空地层次,以这些空地的公制面积为依据,通过建筑立面的重叠,开角形连接将边缘作为针轮交叉轴线组织中央街区空间的规划。

这主要通过对街区的局部操作体现于变形网格或几何网格中。然而,这遗留下来一个问题:为什么要首先追求这种空间策略?多哈的较新地区表明,我们可以运用几何学来阐明原因。

4 线性集成而层次分明

首先我们可以分析维特鲁威/罗马兵营规划模型中定义4个四分之一的街道中央交叉轴线的4 x 4街区模式(图7)。一开始,所有街道的宽度与街区的形状(如正方形)都一样。我们可以通过对街区的边缘操作,在平面图的每个四分之一部分形成偏移针轮交叉轴线以及较小的中央空间。边缘操作指的是较小的,甚至是细微的设计操作。在这种情况下,将街区一面的长度增加,形成矩形(在6%以内,形状仍“接近正方形”),将街区的偏移量替换到小型中央空地周围的针轮,并稍微缩小除南北大街/中央大街及周边街道以外的所有街道宽度。这将在每个四分之一部分正式产生更清晰的超级街区,其中所有街道都处于每个超级街区内,除非对边缘有定义。这有效阐明了该空间策略的目的,通过强化沿街的隔离,提供到达每个超级街区内部建筑用地的直接通路。与罗马兵营规划模型相比,它还引入了更强大的模型空间结构层次概念。各层次分别是(按从高到低的集成顺序):南北大街/东西大街交叉轴线、周边街道及超级街区间隙街道。由于整体规划形状的地形几何特征,从中央到边缘进入地块的间隙街道之间的空间差异甚至更为明显。像罗马兵营规划模型一样,在包含相同公制面积的4×4城市形态中,16个城市街区仍然只有一种街区大小形状。现有两种而不是一种街道宽度,每个超级街区中央还有一片小型凸出空地。

图9 / Figure 9(左)阿尔贝蒂/西班牙法则——中央广场周围消抵矩形街区的印度规划模式及(右)利用直角将周长曲面最大化 / (left) Transformation of the Alberti/Spanish Laws of the Indies plan model into offsetting rectangular blocks surrounding a central square/plaza and (right)maximizing perimeter surface using right angles.来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

图10 / Figure 10当地设计模式和全球城市空间进程(从左至右)刚性扩张;街区处理;刚性变形;街道延伸;线性集成的等级划分,和线性分离的不连续分散。 / Local design methods and global spatial processes in cities: (from left to right) grid expansion;block manipulation; grid deformation; street extension; hierarchal separation by linear integration, and discrete separation by linear segregation来源: 作者提供 / Source: Provide by the auther

然而,南北大街/东西大街交叉轴线既不包含宏观尺度的针轮结构,也不包括凸出空地。我们可以对街区进行进一步的边缘操作,并在除周边街道外的所有街道上重新设置常见的狭窄街道宽度,从而在交叉轴线上生成针轮结构。只需在对角相对的两个四分之一部分(东北/西南或西北东南)对街区大小进行操作。这是一个“或此或彼”的命题,是此是彼并不重要,但会导致4种不同的街区大小。平面图包括与罗马兵营规划平面图相同的公制面积,所有街区面积大致相同,长度与宽度则略有不同。所有街区都为边缘“接近正方形”的形状(即6%以内),以保持良好的建筑经济性,即用直角进行建造的成本较低[2]。周边街道及其他所有街道分别仍只有两种街道宽度。这在平面图中心街道所形成的形式化针轮交叉轴线的交叉点处产生了中央凸出空地。该中央空地的提供允许交叉轴线在平面图上沿边缘8度角方向移动。然而,所有凸出空地的大小都一样。在这点上,平面的刚性几何仅仅留下两个最小的选择,以扩大形式化组合中的中央空地,并按照公制面积形成层次,从而使中央空地大于每个超级街区的中心空地。以下是其他两种选择。

第一种,沿单个超级街区的两个内边缘增加交叉轴线街道的宽度,这引入了3种额外的街区大小(再次,具有大致相同的公制面积,但长度与宽度跟其他街区相比略有不同的“接近正方形的”矩形)。

第二种,维持街道的宽度,在紧临中央针轮交叉轴线交叉点的至少两个城市街区上调整街角建筑立面,以形成边缘L形街区,从而创建中央空地,其公制面积比每个超级街区的中央空地大50%,只引入一种不同的街区形状大小。

优先选择取决于设计和规划的优先次序是街道通行能力还是建筑经济,即街道宽度还是街区形状。我们可以把后者描述为“费城策略”,因为威廉·佩恩在其1682年所做的规划中在该城的中心广场空间周围纳入L形街区。我们可以运用像伊尔德方索·塞尔达拟定的巴塞罗那方案中的斜角来完成同样的事情,但不用为了良好的建筑经济效益而保持街区的直角形状[2]。

在任何情况下,这都有效地证明了在几何样式流行时这种空间结构是如何仅通过建筑地面层的街道局部作用而呈现的。在限制性随机的单个住宅单元的聚集中,在自上而下的控制性规划要求前,人们更倾向于优先考虑建筑经济(即街区形状)。没有相邻地块拥有者的合作,单个地块的拥有者不太可能解决街道空间能力的问题。实际上,回归到希利尔和汉森与他们学生做出的实验和对新兴模式进行全线轴向分析,以简单的邻接性和渗透性规则为基础,我们能够证明这样一个空间结构是如何在限制性随机的聚集过程中出现的。在这种情况下,4个例子中最大的一个(图8),空间格局中出现的是:

•与周界关联的集中空间;

•在中央的可以通向大多数单间的空隙区域有更多的分离空间;

•双横轴使用一个共同的东西向街道;

•一个横轴在一个接近直角的角度形成了一个传统的轴节/东西向街道;

•一个横轴由于棱角的可见性和空间的宽度形成了一个针轮交叉轴线;

•双横轴仅与四分之三的周边空间直接相连。

针轮交叉轴线的出现是由于两个开角形(射线,即约45°)和一个近直角连接到一起组成3个方向的边界。总的来说,这产生了一个重叠的环型循环,这至少表明了中央空隙区域的局部活动形成凸形开放空间的可能性。当然,由于方形单元的刚性几何结构,在最初的实验中并没有出现这样的空间。这也表明,通向多哈较新社区的全部周边(通常是四分之一)的非对称通道代表了该城市较老地区限制性的随机聚集过程中的新兴模式的文化复制。

5 探 讨

中东城市形态的常见描述通常会集中在邻近街道的等级划分上——公共、半公共、半私有和私有,来源于克里斯托弗·亚历山大[19]的著作《建筑模式语言》[20][10][21]。从这个意义上讲,私人空间并非指的是法律定义上的土地所有权,而是指居住在这些街道边的建筑物中的个人隐私权和领土权的不明确定义。这通常包括为社区清真寺提供的一个中心空间/街道,这与西方城镇规划传统中的宗教或政府建筑占据这类位置是相同的。对于前者而言,街道等级分类存在着一个本质问题,就是半公共和半私有之间的区别性(或无法区别性)。正如许多人所指出的,这代表着一个“玻璃杯半空/半满”重言法,因为半公共和半私意义相同。为了解决这个问题,建筑师和城市规划者倾向于关注这些街道原有的设计特征以更好地区分一个半公共和半私人街道;最常见的是建筑结构和开窗法,即门和窗。这在设计和规划方面的意义是这种区分产生了个人观察和评估街道的设计质量的主观性。本文的分析表明在隐私和领土不明确、主观意识之外,可能存在一种更客观的方法来理解这种邻里模式。鉴于中东新兴城市居住模式因现实例子中超级街道的几何性质比本文概念平面图所示的几何性质要小,因此这一点可能更加真实。这种理解可能会包括单个建筑地块与如下部分的关系:中心十字轴、周边街道,因在社区、超级街区和更大城市区域的宏观和微观的非居住活动而与某个地点的相邻/度量接近度。

在某个城市模式中出现了一个更简单的针轮交叉轴线。我们可以从奇数街区开始,例如阿尔伯蒂/西班牙法则的印度规划模型,在保持整体面积不变的情况下通过中断街道将方形街区拉长为矩形街区(图9)。这种简单的布局产生了相同的空间特征:由于该空间的角度可视性以及较少的针轮交叉轴线街道产生了集合的周边街道、集合的中心空间,为进入大多数建筑地段提供了通道。这是最大化周边表面原则的另一个改变,在村宅(或堡垒型城镇)模式的居住层加入内部核心/外部环——在美国向西扩张的过程中新世界和美国军队堡垒殖民中典型的西班牙要塞——或者在建筑层设置一个介入环特别是办公建筑[6]。关键的区别在于这种简单的布局在中心/边缘和街道之间引入了突兀的空间差别为朝外街区上的建筑提供通道,因为大多数入口往往在最长的长度处出现。我们可以简单地将这种新兴模式描述为希利尔和汉森[7]变形轮空间结构,并且这种线性集成的等级划分的时空形成过程是以最纯粹的形式产生的。

这种空间结构是多哈许多社区的特征,仅是因为这些社区确实比世界上其他城市更古老。这种集中居住单元是基于希利尔和汉森[7]关于一个更长时间的与人口规模和城市增长率相关的限制性随机过程,只在特定时间内针对特定城市。这从一个限制性随机聚集过程的新兴财产(第一定律)转变为一个文化倾向于向建筑街区集成的设计策略,特别是针对居住地的使用(第三定律)。然而,不同于美国城郊蔓延中线性集成变为不连续分离的时空间过程,社区中几乎总是有通道,而且常常不止一个。它不一定是明显的,也不一定与周围邻居的距离相等。然而,它往往会出现。从这个意义上说,在西方社会的城市美丽/花园城市运动中某些早期的城市郊区的空间布局,例如奥姆斯特德河滨,伊利诺斯州、巴里·帕克和恩温爵士的伦敦汉普斯特德花园郊区的空间布局,与这个更古老、更复杂的中东地区多哈规划模式更相同,而不是最糟糕的20世纪晚期美国郊区蔓延模式(图10)。

6 总 结

众所周知,鉴于这些地区存在各种地理、物理、功能、文化和时间因素,因此在建筑和城市规划文献中很难找到对中东城市模式的客观描述。尽管如此,中东的城市模式似乎很明显遵循了世界上其他城市出现的同样的时空发展进程[5]。本文运用空间句法研究了卡塔尔首都多哈的空间结构。我们认为,“变形轮”空间结构最初是基于简单的邻接性和渗透性规则而出现的限制性随机集成(第一定律)的结果,在某一点上有目的地转化为(第三定律)基于文化意图的空间战略的设计复制[1]。本文分析了多哈的几个地方社区,以及一些利用人工几何学的规划模型,以更好地说明这种设计和规划策略的空间意义,又称线性集成的等级分离。本文认为,这一时空进程代表了一个更为古老的居住规划模型,并将希利尔和汉森[7]提出的“变形轮”空间结构简化为最纯粹的形式。

致谢

本研究受卡塔尔大学基金(Grant ID:QUSDCENG-2018/2019-4)支持。