北京地铁乘坐舒适度管理信息系统设计与实现

王万宝,彭嵩琪,王志鹏,刘仍奎

(1.北京市地铁运营有限公司 线路分公司, 北京 100082;2. 北京交通大学 交通运输学院,北京 100044)

由于北京地铁列车座位设置较少且客流量巨大,大部分乘客在车厢内需要长时间站立。在这种情况下,列车振动不仅会使乘客站立不稳,还容易使乘客感到疲倦不堪,甚至可能造成人体内部器官与列车振动产生谐振或共振,影响乘客的乘坐舒适性[1]。

随着城市轨道交通的快速发展,乘客越来越重视地铁列车的乘坐舒适性[2]。如何科学有效地评价地铁列车乘坐舒适度,如何深入地分析地铁列车乘坐舒适度数据,从而通过针对性的改善措施提高乘客舒适度,是北京地铁运营管理中亟需解决的实际问题。

本文基于国际铁路联盟UIC513《铁路车辆内旅客振动舒适性评价准则》[3]标准和北京地铁的实际情况,提出适用于北京地铁的乘坐舒适度计算模型。同时为了对北京地铁乘坐舒适度检查数据进行信息化管理,本文开发了北京地铁舒适度管理信息系统,实现了乘坐舒适度数据的处理与分析,为改进北京地铁乘坐舒适度提供决策支持。

1 北京地铁乘坐舒适度计算模型

1.1 国内外相关研究

有关乘坐舒适度的综合性指标最初的提出者是德国联邦铁路的Helberg和Spelling[4],他们基于振动台试验结果,根据振动强度和振动频率评价运行平稳性,给出了平稳性指数的定义及计算公式。国际标准化组织(ISO)于1974年颁布了ISO2631《人体承受全身振动评价指南》,并在1997年根据学者对于长时间作用的随机振动和多输入点多轴向的振动环境对人体影响的研究,修订和补充了ISO2631,颁布了ISO2631-1:1997(E)《人体承受全身振动评价—第一部分:一般要求》,更好地体现了人的主观感觉[5]。针对铁路客车的特殊性,国际铁路联盟参考ISO2631标准的要求,经过长达十几年的研究于1994年颁布了UIC513《铁路车辆内旅客振动舒适性评价准则》标准[3]。UIC513标准依据客车车厢内振动的客观测定值和人体主观感受之间的关系,采用一种考虑振动非稳态特性的方法对乘坐舒适度进行评价。

国内有很多学者利用UIC513标准研究了如何评价城市轨道交通列车的乘坐舒适度。陈忱[6]将UIC513标准应用于中国城市轨道交通列车,并根据城市轨道交通列车的特点对测评方案进行了调整:将原来的5 min单段采样时间设置为程序中可调,由测量人员根据地铁两站间距离进行调整;将传感器放置于车厢地板,主要测量站姿人群的乘坐舒适度;采用数字加速度传感器替代模拟加速度计。朱剑月[7]等人对上海地铁1号线进行了乘坐舒适度和平稳性指标的在线实测及计算分析,指出乘坐舒适度指标适用于评价旅客感知到的舒适性,而平稳性指标更适用于评价车辆自身动力性能。卢凯[8]等人构建了城市轨道交通列车舒适度评价硬件系统,通过微机电系统(MEMS)三轴加速度传感器测量车体3个方向上的加速度,利用UIC513标准计算及评价城市轨道交通列车乘坐舒适度。此外,还有一些专家[9-10]研究了如何利用管理信息系统对轨道交通检查检测数据进行信息化管理与分析。

1.2 乘坐舒适度计算模型

UIC513标准中提出了3种乘坐舒适度的计算模型,即坐姿状态模型、站姿状态模型、不区分坐姿和站姿的简易模型。考虑到与坐姿乘客相比,站姿乘客受列车振动的影响更大,乘坐舒适性也更差。因此,管理者应重点关注站姿乘客感受到的乘坐舒适度。根据北京地铁实际情况,本文选择UIC513标准中的站姿状态模型作为北京地铁乘坐舒适度计算的依据。

北京地铁乘坐舒适度计算模型的输入是地铁列车车体的三轴加速度数据,即垂直加速度、水平加速度和纵向加速度。通过考虑这3个方向上产生的振动,量化乘客在接触点上感受到的振动程度进行乘坐舒适度评价。目前,北京地铁可用于获取车体三轴加速度数据的设备有轨检车和便携式添乘仪2种。轨检车由于检测成本和设备数量限制,检测频率仅为2月一次;而便携式添乘仪的检测频率不受限制,可频繁进行随车检测。

为便于表述,本文在站姿乘客的足部与地板接触点建立右手坐标系,设定垂直于地板的方向为z向,列车的前进方向为x向,垂直于x向与z向的方向为y向,用ax、ay、az表示三轴加速度的检测值。

由于人体对地铁列车不同频率的振动感受不同,为了使计算出的乘坐舒适度更贴近乘客的主观感受,UIC513标准对采集到的加速度检测值进行了变换处理。该标准中以5 s内采集到的数据作为基础数据单元,对每个单元中的数据进行了包括频率加权在内的一系列处理,并将计算结果定义为加速度有效值,用Ax、Ay、Az表示三轴加速度的有效值,具体计算过程可参见UIC513标准。

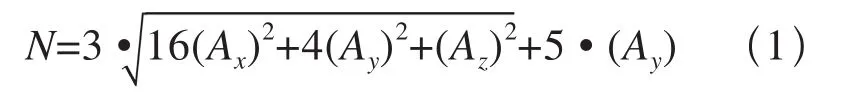

参考UIC513标准中的站姿状态计算模型,北京地铁乘坐舒适度N的计算模型如公式(1)。

为了将计算出的乘坐舒适度N值用于北京地铁舒适度管理工作,参考UIC513标准中的乘坐舒适性划分方法,将北京地铁乘坐舒适度划分为5个等级,评价方法如表1所示。

表1 北京地铁乘坐舒适度评价方法

2 北京地铁乘坐舒适度管理信息系统设计

为了对北京地铁舒适度进行方便有效的管理,本文设计了北京地铁乘坐舒适度管理信息系统,以辅助北京地铁的乘坐舒适度管理工作。

2.1 系统架构

北京地铁乘坐舒适度管理信息系统需要处理大量由添乘人员上传的便携式添乘仪三轴加速度检查数据,并向不同用户提供结果查询功能。用户需要系统能及时响应请求、操作方便且界面美观。根据上述特点,使用ASP.NET MVC+ EntityFramework +Bootstrap + JQuery + HighCharts + Matlab组合设计系统框架,如图 1所示。

图1 北京地铁乘坐舒适度管理信息系统架构图

在系统中,Oracle数据库为系统提供数据管理服务;IIS服务器支持系统稳定可靠运行;Matlab为系统提供科学计算及模型实现。

2.2 系统功能

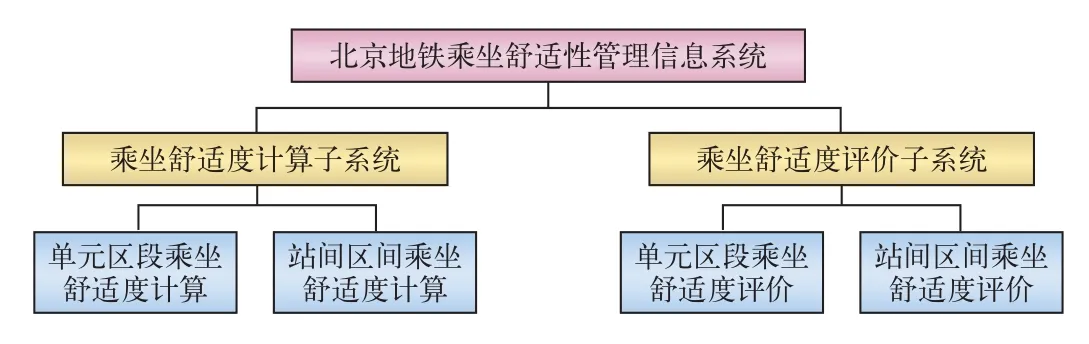

根据北京地铁乘坐舒适度管理的需求,系统包括乘坐舒适度计算和乘坐舒适度评价2个子系统,如图 2所示。

图2 北京地铁乘坐舒适度管理信息系统功能结构图

在实际的管理工作中,北京地铁一般按照一定区段长度作为单元区段或站间区间评价乘坐舒适度,因此需要分别计算单元区段和站间区间的乘坐舒适度。

乘坐舒适度计算子系统采用上文给出的乘坐舒适度计算模型,处理由添乘人员上传的原始添乘数据,并将计算后的数据存储在数据库中。单元区段乘坐舒适度计算模块将地铁线路划分为若干200 m单元区段,利用单元区段内的三轴加速度数据使用公式(1)计算该单元区段的乘坐舒适度值;站间区段乘坐舒适度计算模块按地铁车站将线路划分为若干站间区间,以站间区间内的单元区段乘坐舒适度平均值作为该站间区间的乘坐舒适度值。

乘坐舒适度评价子系统为用户提供按照单元区段、站间区间的乘坐舒适度检查数据叠加查询,辅助用户识别一条线路中乘坐舒适度较差的处所。

2.3 数据库

根据系统需求及功能设计,系统数据库包括添乘仪检查日志表、单元区段字典表、站间区间字典表、检查波形数据表、单元区段乘坐舒适度数据表、站间区间乘坐舒适度数据表等,如图 3所示。

图3 北京地铁乘坐舒适度管理信息数据模型图

3 北京地铁舒适度管理信息系统实现

3.1 功能实现

系统以C#为主要开发语言,采用ASP.NET架构进行开发,选用Visual Studio作为集成开发环境,后台架构使用ASP.NET MVC + EntityFramework,前台采用Bootstrap+JQuery框架,使用Highcharts做图表展示。其中,乘坐舒适度计算子系统后台程序以Matlab为科学计算平台,通过C#与Matlab混合编程,实现舒适度检查数据的计算与处理,以及添乘检查记录的上传、查询等功能;乘坐舒适度评价子系统包括添乘历史数据叠加查询、单点历史数据趋势查询等功能,实现从单元区段和站间区间两个维度对任意线路、任意时间、任意位置的乘坐舒适度进行评价分析。

3.2 效果验证

为了验证系统的有效性,北京地铁乘坐舒适度管理信息系统在北京地铁1号线进行了试运行,在2018年7月26日—10月17日间利用便携式添乘仪对北京地铁1号线进行了9次数据采集。将采集的三轴加速度数据进行上传,从系统中获取北京地铁1号线的乘坐舒适度评价结果,如图 4、图5所示。

图4 单元区段乘坐舒适度叠加分析图

图5 站间区间乘坐舒适度叠加分析图

图4 为按单元区段计算的乘坐舒适度叠加图,图5为按站间区间计算的乘坐舒适度叠加图。从图4中可以看出,9次检查中所有单元区段的乘坐舒适度值都在3.5以下,根据表1的评价标准,北京地铁1号线上行的单元区段乘坐舒适度整体都处于合格及以上的评价区间。从图5中可以看出,北京地铁1号线上行的站间区间乘坐舒适度都在1.8以下,整体处于好及以上评价区间,其中,较好的站间区间有南礼士路—复兴门、天安门东—王府井等,相对较差的站间区间有古城—八角游乐园、八角游乐园—八宝山、四惠—四惠东等。以上结果与北京地铁在2018年10月进行的旅客乘坐舒适性调查反馈意见结果一致,表明该系统评价结果具备一定的科学性和有效性。

4 结束语

(1)基于UIC513标准,结合北京地铁的特点,本文选择UIC513标准中的站姿状态模型作为北京地铁乘坐舒适度计算的依据,提出了北京地铁乘坐舒适度计算模型和评价方法。

(2)设计了北京地铁乘坐舒适度管理信息系统,依据北京地铁对乘坐舒适度的管理需求,对系统架构、功能、数据库进行了设计。

(3)开发实现了北京地铁乘坐舒适度管理信息系统,并进行了系统试运行。采用便携式添乘仪在北京地铁1号线上进行了9次车体三轴加速度数据采集,使用系统处理数据,并对结果进行了分析,系统试运行效果良好。

在未来的研究中,仍需继续完善北京地铁乘坐舒适度管理信息系统功能,并结合轨检车检测结果进一步优化北京地铁乘坐舒适度计算模型,为北京地铁乘坐舒适度管理工作提供理论依据。