互动双生:电影与连环画的跨媒介旅行

——新时期中国电影发展研究

杨佳凝

近年来,跨媒介研究逐渐成为文化研究的显学,“跨媒介叙事”被美国学者亨利·詹金斯定义为一种媒介文本通过产品化运作为另一种产品。跨媒介叙事不仅意味着相同内容在不同平台的简单复制,更深刻意义在于“文化转型”,即鼓励受众在不同媒介中寻找并制造关联,最终实现媒介的自我增长和媒介间的自由流动。

同为视觉艺术与大众传播媒介的电影与连环画联系紧密,上个世纪初,中国就将电影《阎瑞生》改编成连环画《阎瑞生谋杀莲英案全图》,而《王先生》《三毛》等通俗连环画的电影改编更加紧了二者关联。改革开放后,各项文艺事业百废待兴,包括“电影连环画”在内的各类连环画风靡全国,根据连环画改编的电影也屡有上映且收效甚丰。同时期连环画和电影理论界关于其艺术本体的讨论也存在“巧合”的相似。那么,为什么新时期的连环画与漫画的互动关系如此密切?媒介互动对各自艺术本身产生了何种影响?理论界为何会出现相似的美学讨论?本文立足上述问题进行讨论。

一、电影与连环画的流动共生

(一)从连环画到电影

连环画或称连环图画,指“用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式”[1],诞生可上溯至春秋战国连续铜器画,繁荣于20世纪30年代前后。连环画改编电影分为两种形态:连环画改编真人电影、连环画改编动画电影,一般而言,后者的原作者参与度相对较高,有时会由原作者本人担纲电影导演或编剧。改革开放后,《连环画报》《富春江画报》《故事画报》等刊物和中国连环画出版社等出版机构为连环画的创作连载和集结出版提供了平台,高考和美术专业招生的恢复为连环画创作培养了人才,老艺术家相继平反为连环画的艺术传统承继提供了保障,丰富多样的文化类型与变化缤纷的生活状态为连环画的原创和改编提供了素材,因而“连环画的表现手法、风格流派之多前所未有,连环画艺术创作空前繁荣”[2],仅1982年全国出版连环画作品2100余种,总印数达8.6亿多册。

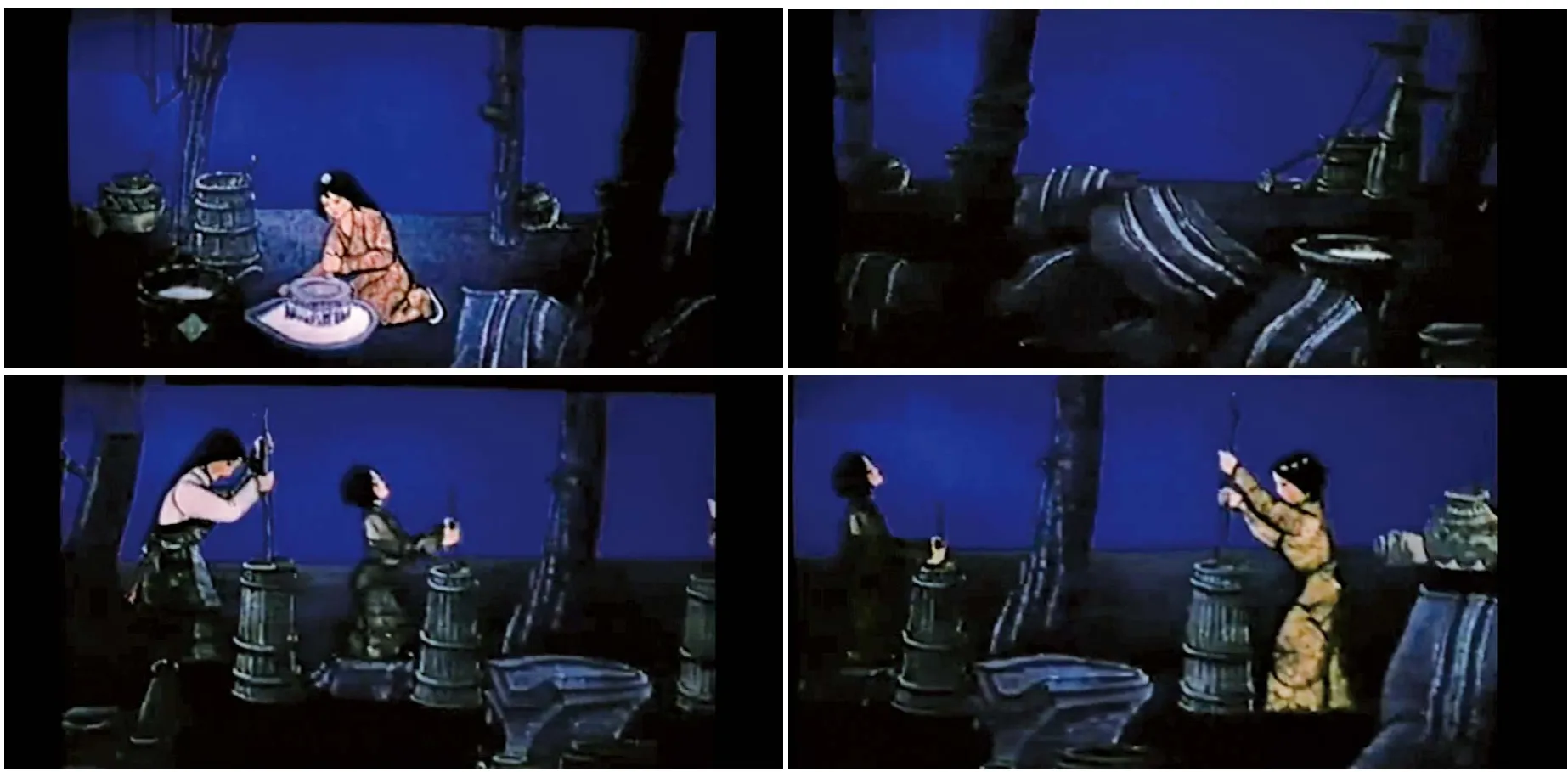

新时期连环画改编电影有两种形态,其一是将连环画改编为真人电影作品,如1992年张建亚将《三毛从军记》改编为同名真人电影;其二是将连环画改编为动画电影,如韩书力的木刻连环画《邦锦美朵》。《邦锦美朵》讲述了藏族女孩娜姆为了备受欺凌的族人历尽艰险寻找宝物,感动白度母,使族人获得幸福和自由的故事。作品1988年被拍摄为同名动画电影,演绎受到千户压迫的四姐妹在冰天雪地中寻找青稞、葡萄和蝴蝶的故事。与原作相比,电影的故事内容、人物设定、绘画风格都有了发生了变化:反派从抽象的“恶婆娘”变成有具体所指的千户,宗教身份明确的白度母改为抽象的冈底斯神,更值一提的是,连环画和电影都选择了符合其艺术形式表现方式:叙事上,同样表现农奴受到压迫,连环画(见图1)以上下1:1对称构图,将6名农奴置于画面上下两处:下半部分为白天,农奴附身看地,被沉重的粮罐压弯了腰;上半部分为夜晚,农奴仰面望天,整夜磨着青稞,画面右侧的高大恶婆娘颐指气使地监工。电影(见图2-5)中则使用了平移镜头,顺次展示了四姐妹的劳动场景;在绘画风格上,连环画作者“韩书力从西藏民间艺术、寺院艺术中广受博取、提炼加工,并结合了音乐的旋律和舞蹈的节奏,使作品显现出富于藏族特色的装饰美”[3]。动画电影则结合简笔与版画,视觉效果清晰流畅。

(图1:连环画《邦锦美朵》)

(图2-5:电影《邦锦美朵》)

新时期港台流行连环画改编真人和动画电影也屡见不鲜。台湾画家敖幼祥1980年开始在台湾《中国时报》连载连环漫画《乌龙院》,讲述了寺庙中个性迥异的师徒四人学武探险、征战江湖的笑闹生活,风靡台湾数十载,被漫画家蔡志忠改编为动画电影《乌龙院》,也被朱延平先后拍摄为真人电影《笑林小子2:新乌龙院》和《新乌龙院2:无敌反斗星》,通过对原作人物再做取舍与设计、叙事线索进行增删和结构重建,最终成片人物特性鲜明、风格夸张,结构紧凑而笑料集中,均斩获票房佳绩。

(二)从电影到连环画

电影改编连环画被称为“电影连环画”或“电影图画故事”,分为两种形式:其一是直接在电影中挑选镜头进行拼接,还原电影故事;其二,根据电影内容进行二度创作,与前者最大的差别在于是否有绘画者改编创作:包括保留电影框架进行叙事和构图方式的创新,以及在电影中摘取人设、背景等内容进行全新创作,如同人漫画。

改革开放后,内容和题材多样的电影的拍摄为连环画改编提供了土壤,中国电影出版社出版了大量的电影连环画。电影连环画一般在电影上映后一年内绘制完成并出版,借助电影的影响力和观众基础进行传播和售卖:如朱丹改编、刘玮武绘画的《被爱情遗忘的角落》(见图6-7),再如吴天忍根据电影《苦恼人的笑》改编的同名电影连环画(见图8-9),二者都属于电影连环画,但最大的区别在于:前者由绘画者参与了二度创作,虽人物、线索基本遵照原作,但绘画手法、角度选择多有创新,后者则直接使用原电影加以剪接。如图6-7和图8-9可见,《被爱情遗忘的角落》由改编者和绘者共同完成,而《苦恼人的笑》仅由改编者选编完成。与截图选编的电影连环画相比,二度创作的电影连环画数量少得多,改编者是往往成熟的画家,对于素材的提炼、线索的梳理、绘画手法的选择都有较强独立性,作品的艺术性相对较高,譬如雷祖德为改编《高山下的花环》,不仅反复观摩原片,还到广西边防体验部队生活,在全国连环画创作评奖中屡有斩获。

(图6-7:电影连环画《被爱情遗忘的角落》)

(图8-9:电影连环画《苦恼人的笑》)

(图10-11:电影连环画《苦恼人的笑》内页)

(图12:连环画《嘎达梅林》)

内容层面外,电影连环画对电影手法的借用也比比皆是:在叙事上,电影的复杂蒙太奇叙事形式丰富了连环画创作的单一时空线性叙事方式,贺友直《朝阳沟》借用了平行蒙太奇的手法,以同时内多个画面相继出现表现了银环离别朝阳沟的不舍;《嘎达梅林》的创作者许勇亦称:“连环画是通过连续的画面向人们叙说故事.传统的连环画往往是在画纸上显示舞台效果……而今天的连环画作者却从电影艺术中学到了有益的表现手法,这就是镜头的跳跃、剪接和特写、细部的运用,这就加大了容量,产生了立体、交响的效果,向时间和空间迈出了一大步。”[4]在构图上,连环画倾向于全景叙事,即在一幅画面中同时表现人物所处环境及人物动作关系等内容,电影特写等手法因而被这一时期连环画创作所借用,丰富了人物神态和动作细节的表现,如《被爱情遗忘的角落》对于女主角眼部和手部的具体刻画,勾勒其复杂情绪;画幅上,连环画画幅多为4:3或6:4,《嘎达梅林》则借鉴电影宽画幅手法,首创宽画幅连环画,画幅比达15:3(见图12),表现草原环境的辽阔和战争场面的复杂。

值得一提的是,新时期“盗版电影(Pirated Movies)连环画”风靡一时,譬如周金灼的《星球大战》(图13-14)即“根据轰动一时的美国科学幻想电影《星球大战》改编而成”。[5]此类电影连环画虽故事情节构图大多依托电影,然而仍有编绘者的二度创作。这类作品由于未经电影版权方的正式授权,因而创作成本低廉、售价便宜,迅速风靡大江南北。1986年《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》签订,意味着周金灼等人若采取正当途径将电影《星球大战》改编为连环画作品,需在电影著作权人乔治·卢卡斯处获得授权并支付数百万美金的版权费用,而这一时期“一幅连环画的稿酬只有20-30元,而且稿酬要等到出版之后方能给付”[6],电影连环画的价格优势将不复存在,出版商和绘画者将无利可图,风靡一时的“电影连环画”近乎绝版,“因稀而贵”的成为了“收藏投资的黑马”[7],流动在另一个市场。

(图13-14:电影连环画《星球大战》)

(三)难以界说的“参考”

前述两类确凿的连环画和电影的相互改编外,还有一类难以界定的作品:先改编自同一文学作品的电影和连环画,无论导演还是绘者都缄口不谈电影或连环画对创作的影响,只谈文学原作,无法被定义为“改编”或“借鉴”,电影《人到中年》与《枫》即是典型案例。

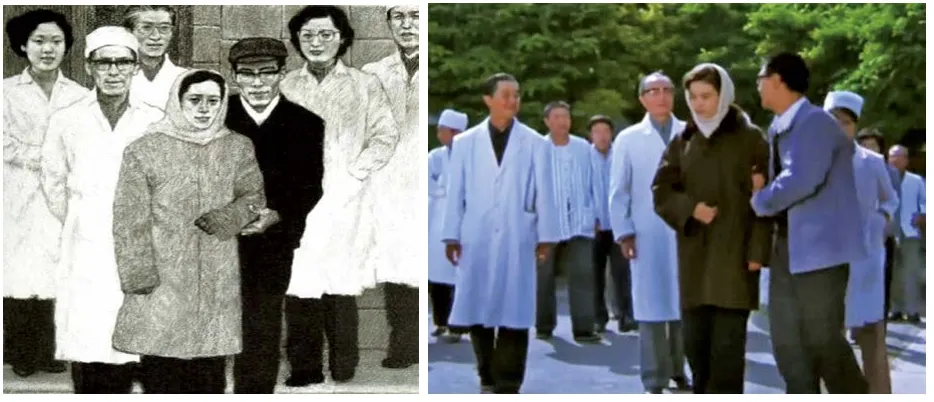

谌容的中篇小说《人到中年》发表于1980年,讲述中年眼科医生陆文婷与科学家丈夫傅家杰的“中年危机”。1981年尤劲东将之改编并发表在《连环画报》上,引起巨大反响和讨论,当期《连环画报》发行量迅速攀升至120万份,一时洛阳纸贵。1982年,长春电影制片厂拍摄了电影版《人到中年》,获得中国电影家协会“金鸡奖”和《大众电影》“百花奖”。连环画《人到中年》不仅是经典的文学改编案例,也是80年代连环画创作的巅峰之一,电影《人到中年》无论片头尾字幕、编导演访谈等材料都无有提及连环画的影响,但通过比对不难发现,电影若干受到连环画的影响,或曰直接“改编”自连环画:在人物设计上,电影中的四位几位主要人物的脸型、发型、服装都与连环画高度相似;此外,道具细节与叙事方式也“不约而同”的做出了相同选择。

(图15-17:电影《人到中年》)

(图18-19:连环画《人到中年》)

(图20-21:连环画和电影版《人到中年》陆文婷出院场景)

再如根据同名伤痕文学改编的连环画和电影作品《枫》:讲述了学生情侣卢丹枫和李红刚因在“文革”站在对立的“红旗”和“井冈山”两派而自相残杀的故事。小说发表于1979年,连环画作品发表于同年的《连环画报》,刊出后引发激烈讨论,几乎使期刊遭灭顶之灾。电影《枫》由原著作者郑义亲自担纲编剧,拍摄于1980年。连环画《枫》的编绘者陈宜明等人都曾是下乡知青,创作不仅紧密结合本人的经历与个体记忆,也费尽心思的选择了表现手法,“吸纳了俄罗斯画派的批判现实主义精神,采用坚实的素描关系加上厚重的笔触、明亮的色彩”,大面积使用红色、蓝紫色和土黄色,为作品营造出对比强烈的视觉效果,如表现卢丹枫死亡场景时(见图22),大面积的红色枫叶与鲜血仿佛融为一体,占据画面2/3,更衬托出少女身形的瘦弱与脸色的灰白,营造出浓郁的悲剧氛围。电影使用了非常相近的取色:红色、蓝绿色与土黄色,相同场景(见图23)与连环画营造出了极富一致性的氛围效果。

(图22:连环画《枫》)

(图23:电影《枫》)

时至今日,关于《枫》与《人到中年》的电影讨论都与连环画紧密相连,观众在两种媒介中出入,对比二者场景处理的优劣、人物形象的高下、情节增删的损益,最后得出孰好孰坏的结论,如豆瓣网友就表示,“看电影之前只在连环画报上看过《枫》,看电影时一直想起连环画里一红一暗对比的画面”,也就是说,虽然这些电影未曾言明改编或获益于连环画作品,但因高相似度的设置,仍未观众提供了讨论和并置思考的空间,也应作为连环画与电影这两种媒介相互流动的类型案例。

二、媒介流动:适逢其时的风景

在厘清新时期电影与连环画的相互改编借鉴的线索及对各自艺术类别的增益后,我们回到最初的问题:为什么新时期为何会成为连环画与电影双向互动最密切的时期?新时期连环画与电影的媒介流动存在哪些问题?

从文化传播发展阶段来看,新时期是我国印刷文化与电子文化交融期,传播学者将文化传播分为口传文化、印刷文化和电子文化三个阶段:口传文化有利于双向互动,但阻碍了信息与内容大范围传播;印刷文化打破了地域交流屏障,但情感与交流状态随之佚散;电子文化阶段到来后,电视、电影、网络、手机终端成为了获取信息的主要方式,信息爆炸时代到来。新时期,大都市与二三线城市发展差距较大,人民收入水平、整体文化都存在两极分化,城市已加快进入电子文化时代,而二三线城市、县城、农村等地区首先需解决生产问题,因而主要依靠印刷文化,所以在全国范围内,作为印刷媒介的连环画和作为电子媒介的电影共同繁荣。从媒介属性来看,这一时期是冷热媒介交互较为频繁的时期,冷热媒介边界开始模糊与混溶,使得“跨媒介”“深媒介”“多媒介”等多样化叙事成为可能,作为热媒介的电影和作为冷媒介的连环画在这一时期获得了充分交互:读者/观众在电影与连环画间自由出入,在报纸的“读者来信”等栏目畅所欲言,充分参与“热媒介”互动。冷媒介通过改编热媒介而间接获得受众参与。可以说,新时期的特殊文化与媒介语境,为连环画与电影的互动提供了可能。

新时期电影与连环画的双向互动,对于艺术本身而言,丰富了各自的表现手法和表达方式,拓展了内容和题材范畴,对于市场收益来说,改编者借助原作的高知名度及大众基础,获得相比原创作品更低的市场风险和更高的市场反馈;就传播效果来看,电影连环画的传播范围更广:从城市到乡村、从精英知识分子到文盲白丁都可被覆盖,客观上扩大了电影的影响力,对于潜在电影观众的培养也功不可没。

然而,新时期连环画与电影的媒介流动存在至少两个方面的问题,首先在于内容与形式相互适应的问题并未获得充分考虑。如美学家巴拉兹·贝拉所言,完美的改编即“形式与内容相互适合”,他认为“现实的未经加工的素材可以适应许多不同的艺术形式。而‘内容’(决定形式的‘内容’)”则已不再是这种未经加工的素材了。[8]依前述讨论,电影连环画的改编目的本身是为了扩大宣传与传播范围,是大众日益增长的物质文化需求和影视普及度不相适应的结果,因而绝大多数改编者在选择内容时,往往只选择适合售卖的电影而非适合以连环画形式呈现的电影进行改编,并不能充分考虑内容与形式的适应性问题,即是有少数连环画家精心选择改编对象、提炼素材、再创内容,所占比例也太过微渺,无法扭转整个电影连环画的面貌。另外,对大部分读者/观众而言,电影和连环画都只是观看故事的方式,连环画中的图画更像文字脚本的配图,而影像也不过是故事/文本的载体,电影研究和连环画研究也并不如文学研究般“早登大雅之堂”,因而观众/读者在观看与讨论连环画与电影时,更多围绕“何者故事讲得清楚?”“何者更符合文学原著?”进行,而非二者在艺术手法上对“素材”进行了何种延伸。这不仅是媒介流动的问题,更涉及更深层次的危机——电影与连环画的本体危机。

三、本体危机:“摆脱文学的束缚”

除了原创连环画及电影的相互改编,新时期大量连环画和电影作品都改编自文学作品,如根据伤痕文学《灵与肉》改编的电影《牧马人》,根据长征小说改编的连环画《地球的红飘带》,而前述电影与连环画版《人到中年》及《黑骏马》也均改编自同名文学作品,文学作用于电影的情节、主题及对白,作用于连环画的设定、情节及脚本,电影和连环画对于“文学拐杖”的依赖,使得创作者几乎同一时期产生了本体之思。在电影领域,张暖忻和李陀发表于1979年的《谈电影语言的现代化》开启了新时期关于电影本体问题的论争,强调重视影像本体;白景晟则在《丢掉戏剧的拐杖》中称:“如果电影像戏剧那样完全依赖于对话,那就会忽略了电影具有的其他表现因素,从而束缚了自己的手脚。”1985年画家尤劲东也发表《连环画要摆脱文学的束缚》,强调连环画应“保持和发挥自身特长”以“摆脱文学的束缚”。我们不展开分析电影和连环画各自的本体论争都经历了何种发展、得出了哪些结论,重点研讨的是为何两种视觉媒介都会在此时产生这样的讨论,即思考这种讨论的历史和文化语境是什么?即“艺术存在于何处”的问题。

连环画的本体危机与“内外交困”的社会、政策环境息息相关。首先,电视、电影、广播等视听艺术的崛起和普及瓜分了大众对连环画的关注;其次,扫盲事业的有效推进使得受过教育的读者不再继续满足于连环画通俗和直白的内容;再次,《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的签订和《中国人民共和国著作权法》的颁布,迅速结束了“盗版电影连环画”的生命;最后,中央美院等专业院校陆续停开连环画专业,连环画创作人才流失严重。社会原因外,新时期连环画对于文学的依赖程度非常高:一方面,许多获奖连环画改编自文学作品;另一方面,连环画讲述故事也非常依赖文学脚本,因而在全国连环画创作评奖中,还有单独的“脚本类”评比,连环画中的绘画与脚本密不可分,有时脱离了文字脚本,读者无法获知画面想要表现什么内容,譬如在《邦锦美朵》(图24)中,我们只看得经幡与风中行走的主人公,并无法获得脚本“冰天雪地茫茫渺小,众位姐妹凶多吉少;咬紧牙关挣扎向前,五种东西哪里去找?”所述的内容。因而尤劲东等人之所以有此迫切诉求,实则连环画“不变则亡”的现实处境相关,而其诉求与其说是挣脱文学脚本,不如说增强画面本身的叙事效果,提高连环画自身的叙事能力,以在诸多“吸引眼球”的“讲故事”媒介中保存一隅之地。

(图24:《邦锦美朵》13)

社会变化和体制改革下,20世纪80年代渐渐成为主流审美、精英审美、大众审美并存的文化空间,电影也因而成为艺术、商业、娱乐共同作用的场域。除了“挣脱戏剧拐杖”外,电影的本体争论还包括“扩大电影本体论”“影戏本体论”等诸多讨论,然而影响最大的讨论仍然集中于电影与文学关系问题,张暖忻等学者坚持“电影语言现代化”实质是创造和发展电影艺术独有的表现方式,尤其是作用于“看”和“听”的方式。

笔者认为,电影与连环画在新时期产生本体之争,除了各自所处的特定环境外,共同原因在于:它正处文化的视觉转向期,周宪将文化的“视觉转向”解释为“文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,日益转向以形象或影像为中心的感性主义形态”,他认为:在文化“视觉转向”中,图像性因素彰显出来,甚至凌越于语言之上,获得某种优势或“霸权”……当越来越多的文学名著被改编成电影和电视剧时,看电影(电视)的诱惑显然超越了文字阅读的乐趣。[9]在视觉转向背景下,作为视觉文化的电影与连环画自觉或不自觉地争夺主体性与独立价值。

四、结语

新时期是连环画与电影互动最为频繁的阶段,新世纪后,由于社会环境的变化、媒介种类的复杂化、娱乐形式的多样化等多重原因,连环画创作进入衰落期,两种媒介间的双向互动也随之减少。近年来,网络漫画平台的搭建为连环画的创作与传播创造了优势条件,流行连环漫画如《快把我哥带走》《动物世界》《滚蛋吧,肿瘤君!》等电影改编的爆红无疑为电影和连环画的交融提供了新的案例。在技术手段熵变爆炸和文化环境波澜诡谲的当下,预测两种艺术的未来是十分困难的,然而,对连环画和电影艺术间的相互旅行、彼此作用、意义的耗散及增益的研究,仍是亟待开掘的未竟之地。