媒体裂变背景下内容传播人才培养路径

——以上海立达学院为例

李晓柱 上海立达学院传媒学院

一、媒体裂变背景下受众的信息触点

加拿大媒介学家麦克卢汉曾说:媒介,即人的延伸。纵观媒体的发展历史,我们从理论和实践方面都不难发现,每一种媒体的传播和运行都与之受众产生一种特有的接触关系,并以或单一或综合、或深或浅的节奏影响着它的接触人群——受众。我们不妨从报纸每日说起,每一种新生媒介都是对人的感觉器官进行的延伸。报纸和杂志延伸的是人的视觉器官,广播延伸的是人的听觉器官,电视和PC 端媒体延伸的是人的视觉和听觉器官,最新的手机等移动端媒体则是人的视觉、听觉和触觉等多元器官的综合延伸。

我们可以看到,受众与媒体的接触点由眼睛或耳朵等单一渠道的刺激已经过渡到了视觉、听觉和触觉等平面、影像、声音和动作行为等多方面的影响。在传统媒体阶段,受众的专注度很高,停留时间很长,干扰因素比较少。然而,在新型多元综合型媒体条件下,一切发生了变化。尤其是在移动互联网日益蓬勃的今天,媒体数量是以指数级速度递增的并呈现裂变态势。由此,数以千万计的各类网站和微信、微博和抖音等自媒体无时无刻无不吸引着受众的眼睛,从视觉、听觉和触觉等多方面以各种“屏”化媒体抓取着受众的注意力,多元立体,争先恐后,摩拳擦掌。受众则变得互动性越来越高,代入趋势越来越强,媒体接触越来越碎片化,停留时间越来越短,干扰因素越来越多,眼球竞争日益加剧。

二、媒体裂变背景下的信息内容及其生产

正如上文所说,在不同的媒体环境中,媒介渠道、工具和技术不同,媒体和受众所发生的信息接触点也不同,信息传播的模式和所面对的受众群体同样存在差异。

在纸媒(报纸和杂志)条件下,信息主要通过文字和图片等平面视觉的方式进行传播。在这种传播模式中,信息的传播者主要对内容进行语言文字化创作和视觉化设计,信息内容的准确表达和深入阐述得到有效保证,视觉化设计为文字语言传播的增添了很大的生动性和形象,为媒体受众提供了很大的想象空间。这个时候的媒体受众需要对文本语言和视觉设计有较强的解读能力。在广播媒体下,依靠声音高低、节奏和韵律的听觉传播把内容动人呈现。同时,因声音传播的解读门槛较低,广播的受众要求也随之下降并从专注的媒体接触模式解放出来。电视媒体融合了文字、图片、声音和影像等形式,在文字创作和编辑、视觉传达、声音和影像制作等方面都使得电视视听传播的效率大大提高。

目前,在网络的媒体裂变新形势下,媒体的传播比电视媒体的传播形式更加多样,并在手机等移动端媒体的促进下,从视觉、听觉和触觉等多方面以各种“屏”化媒体抓取着受众的注意力。视觉方面,文字语言的创作、编辑和视觉呈现至关重要;听觉方面,内容播放的节奏和韵律相得益彰;触觉方面,文字、语言和声音节奏韵律与手动点击相协调,更能体现传播效果。因此,在媒体裂变背景下的内容生产必须在视觉、听觉和触觉方面协同增强与受众的互动性。

三、媒体裂变背景下内容传播人才的技能需求

随着媒体裂变的日益加剧,自媒体化的程度将更加深入,人人有媒体、人人即媒体成为了现实。在新闻传播行业中,传统的采编播流程和传受双方地位早已不能概括新的传播现实。泛传媒化和新媒体化的加剧,媒体触点不断拓展,全媒型、专家型能力的人才需求日益旺盛,新闻传播人才所需要的能力也越来越多元化,专业人才培养的技能适应面和适应能力成为了焦点课题。

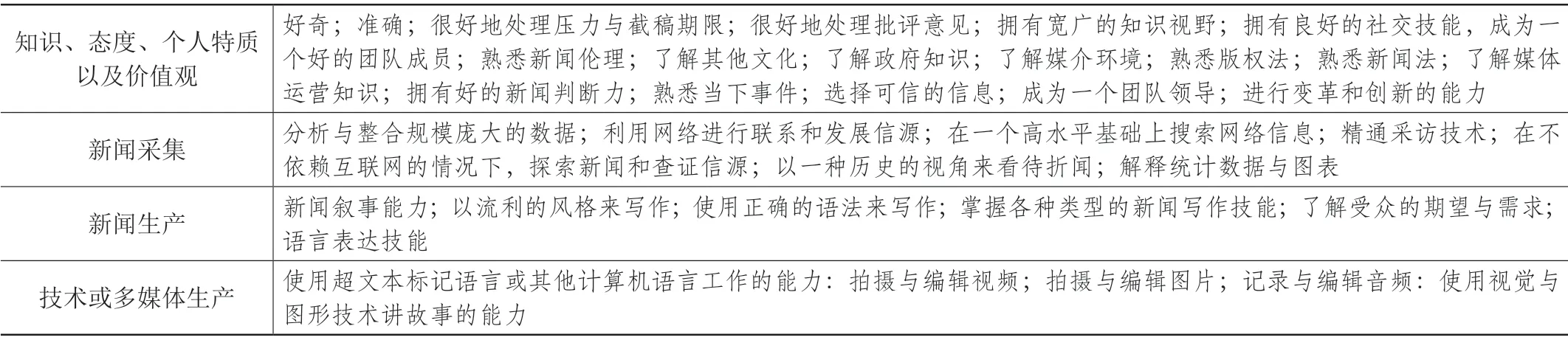

波因特(Poynter)研究院在“未来新闻业竞争能力”(Future of Journalism Compe tencies)研究中,罗列了新闻记者需要掌握的37 项关键技能,主要从知识、态度、个人特质以及价值观(包括19 项技能);新闻采集(包括7 项技能);新闻生产(包括6 项技能);技术或多媒体生产(包括5项技能)等四大方面进行了总结。

表1 新闻记者需要掌握的37 项关键技能

表1中所提到的37 项技能,从内容生产和传播的角度概括了作为一名合格的新闻记者所应具有的核心关键必备技能,借鉴和参考意义重大。不过,需要进一步指出的是,在媒体裂变加剧的今天,新闻记者和媒体受众的情形都发生了变化——新闻记者不再仅仅是内容生产,受众也不再仅仅是信息接收,传播环境由原来的专业新闻生产向大传播的方向转变。在大传播环境里,我们更重要的是要探讨新闻和内容的有效生产和传播,而到底是由新闻记者还是媒体受众完成生产已经变得不是那么最为关键了。大传播环境里的人才技能框架更加契合于媒体裂变形势下新闻传播人才的技能需求。所以,我们在借鉴上表提出的技能框架的同时,把它置于大传播环境里讨论新闻传播的内容人才技能需求显得尤为必要,尤其是上文所提到的在媒体裂变传播环境里视觉、听觉和触觉方面的感知所需要的能力类型,我们来梳理一下媒体裂变背景下大传播人才的能力框架。

在知识、态度、个人特质以及价值观方面,良好的文学功底和语言能力、新闻传播基础理论知识、马克思主义新闻观、政府的政策和舆论导向是必须掌握的;在新闻采集方面,在多元媒体环境下运用各项媒体技术进行内容采编非常重要;在新闻生产方面,从视听触等多方面进行考量设计,变得尤为重要。比如,在视觉上,运用恰当的语言方式写作表达、运用良好的平面和影像进行呈现;听觉方面,需要有精美的音频设计和制作剪辑能力;触觉方面,需要懂得一些人体工程学和人体行为科学;在技术或多媒体生产方面,掌握一些新媒体技术和操作技能非常必要。除此之外,在大传播体系里,各媒体渠道的策划和运营也是一个不可忽视的关键能力。

四、媒体裂变背景下内容传播的人才培养路径

在媒体裂变背景下,内容生产和传播的模式发生变化,技能需求也发生转移,那么行业对人才的需求也会发生变化,相应地对于高校专业教育来说,人才培养模式和路径也需要做出相应的改变,并建立科学有序且适合行业的课程培养体系。

下面笔者将从上表提出的内容生产和传播指引下的能力框架模块来讨论相应的人才培养路径。

(一)逻辑完整的理论教学体系

在基础的知识、态度、个人特质以及价值观模块,学科基础和理论素养的学习非常必要。内容的生产本身涉及到扎实的文化底蕴和文学素养,内容的传播需要掌握并灵活运用基本的新闻传播的理论,这其中包括语言文学基础和新闻传播理论知识。因此,语言文学类通识课程、新闻传播学基础理论类课程(包括传统媒体和新媒体)是构建此类模块的知识基础。

在新闻采集模块,多媒体采访技术的习得和实践尤为关键。现如今的采访技术也发生了很大的发展,已经不再局限于最初的纸张或录音笔记载,先进的摄影和摄像技术比如手机摄影、直播、AR、VR 已经运用到了最新的新闻采访环节中来。因此,在新媒体环境背景下的采访工作需要借助于这些多媒体技术来完成,多种媒介的采访技能成为了必备能力。在课程教学上来说需要平面构图和设计、摄影和摄像、音频和视频采集和处理课程,尤其聚焦于最新前沿的新媒体的摄影和摄像。

在新闻生产模块,新闻生产和内容传播的综合操作技能学习尤为重要。新闻的采访、编辑、写作和内容策划、传播运营在这模块中占有很大位置。在课程保障方面,新闻采访与编辑、新闻写作、策划方案、内容传播与策划课程等会帮助这一模块操作技能的培养。

在相关前沿知识和技术模块,最新的媒体知识和技术技能的习得非常必要,尤其是现在5G 技术的发展和推广,在未来大数据、人工智能和机器人等媒介会成为现实。那么,对于学生来说,相关的媒体熟悉和掌握使必要的。并且,笔者注意到,这类新的媒介形式将非常人性化,传播体验非常好,这其中会与人体行为规律和工程学相结合。对于新闻传播专业的学生来说,从工程技术和设备研发的角度去学习显得勉为其难,但运用一部分课时的精力从使用和实践的角度去学习并帮助自己新闻生产和内容传播媒介的前沿性非常必要。

(二)精心设计的实践教学体系

除了逻辑完整的理论教学体系之外,一个完善的人才培养模式还离不开精心设计的实践教学体系,尤其是对于应用型高校的应用型专业来说。

校内实践和实训项目设计:从媒体方面来说,校媒是培养新闻传播人才的最直接的一个内容生产过程。例如,上海立达学院的《青春立达》经过探索从最初的纸质报纸到新媒体微信公众号,在新闻传播专业学生的组织和运营下获得了很多成绩,很好地锻炼了学生的专业实践能力。校园电视台也是一个很好的实践平台,学生通过课程学习后参与内容生产,这些内容生产的环节,就是一个个鲜活的实训项目现场,学生参与进来实际上创造了一种非常富有创意的实践教学方式即高校教学资源从封闭到开放的转变,学生从被动学习到主动创造的转变,教学方式从模拟训练到置身实践的转变等。同时,校园媒体可以极大扩展受众市场,产生立竿见影的效果。

赛教融合:专业学习和比赛是很多应用型学校和专业采用的一种方式。对于新闻传播专业学生来说,在课程学习过程中或学有余力的情况下,课程教学尽可能与专业范围内的比赛相结合也是一种非常好的实践教学方式。比如,大学生广告艺术大赛、学院奖、金犊奖、新闻大赛、摄影大赛、播音比赛等。

学界和业界联动,行业整合把关:学校教育对标行业标准,这是高等教育越来越普遍的共识。就新闻传播专业来说,在教学培养上,学校积极与各级各类媒体、传媒公司、广告公司、影视公司和其它市场推广类实体企业进行合作教学,引入行业标准,从业界和行业的角度进行教学资源引入,从教学内容、流程和作品考核等方面进行介入评价,这样会很大程度提高学生的学习水平。

实习实践:在毕业年度,安排一些学时让学生全职投入到工作实习。这是历来高等教育的通常做法,其效果和重要性不再赘述。

五、结语

高等教育的核心是教学,人才培养是教学核心中的核心。伴随着媒体技术和社会思潮的更新和发展,新闻传播又是一个变化很快的行业,对人才的需求也是瞬息万变。因此,作为高等教育工作者,我们必须长期坚持研究和改革。

此外,不管理论教学体系还是实践教学体系,在有限的学校教育实践里,相对于一生的专业需求来说,学生学到的总归是有限的。所以,在专业学习的最初期也就是高等专业教育的环节上,作为教育者,我们需要引导学生的自我学习能力和培养学生自我成长能力。古人云:授人以鱼不如授人以渔。这种引导和培养应该贯穿到高等专业教育的全过程中。