82例女性外阴慢性单纯性苔藓患者斑贴试验分析

高小曼 李 明 刘 琬 杨 敏 常建民

女性外阴慢性单纯性苔藓(vulvar lichen simplex chronicus,VLSC)是外阴瘙痒的最常见病因之一,约占外阴瘙痒性疾病的10%~35%[1-3],本病瘙痒剧烈,加之部位隐私,常使患者羞于就诊,严重影响其生活质量,但国内目前对于本病的研究较少。目前,本病病因尚不明确,接触过敏可能是诱因之一。斑贴试验是目前检测接触类变应原最可靠的方法,本研究通过对82例VLSC患者进行斑贴试验,并应用60项变应原系列,旨在探讨其可能的诱因,指导临床治疗,减少复发。

1 材料与方法

1.1 研究对象 2017年3月至2018年3月就诊于我科外阴门诊并诊断为VLSC的患者82例。诊断标准参照2014年英国外阴疾病诊疗指南[4]和2016年欧洲外阴疾病诊疗指南[5],以临床诊断为主,具有典型VLSC表现者直接诊断,即外阴瘙痒剧烈,常呈阵发性;皮损为多数扁平丘疹融合而成的皮肤苔藓样变,表面可有鳞屑、抓痕、结痂等。临床表现不典型者行组织病理检查,表现为角化过度、颗粒层增厚、棘层肥厚、海绵水肿,部分真皮乳头增厚、胶原红染与表皮垂直走行,真皮浅层胶原纤维无均质化表现。排除接触性皮炎、扁平苔藓、硬化性苔藓等其他常见外阴疾病。

1.2 排除标准 ①受试前2周或受试期间系统使用糖皮质激素及免疫抑制剂者;②受试前3天或受试期间服用抗组胺药;③妊娠期或哺乳期。

1.3 试验材料 斑贴试验材料采用瑞典化学诊断公司生产的“瑞敏”牌中国筛查系列60项CH-1000基准系列产品。包括金属盐、防腐剂、芳香剂、纺织染料、黏合剂、化妆品相关、抗氧化剂、氧化剂等。

1.4 方法 将变应原置于斑试器内,贴敷于受试者背部脊柱两侧正常皮肤并做好标记,48 h后去除斑试器,0.5 h后进行第一次判读,24 h后进行第二次判读,综合两次结果判读最终结果,必要时贴敷后7天再判读一次,观察有无迟发反应。嘱患者测试期间避免洗澡、剧烈运动及搔抓。

1.5 结果判定标准 采用国际接触性皮炎研究组(ICDRG)推荐的标准为依据进行判读,阴性反应(-);可疑反应(±):仅有轻度红斑;弱阳性反应(+):红斑、浸润,可有少量丘疹;强阳性反应(++):红斑、浸润、丘疹、水疱;极强阳性反应(+++):红斑、浸润明显,出现水疱、大疱。将弱阳性、强阳性、极强阳性视为阳性结果,将阴性、可疑反应视为阴性结果,记录每位受试者各组过敏原的阳性/阴性结果,以及总体斑贴试验阳性/阴性结果。

1.6 统计学方法 应用SPSS 20.0软件进行统计分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况 82例VLSC患者,年龄范围21~77岁,平均年龄(35.72±10.93)岁,病程1~180个月,平均病程(47.25±44.45)个月。

2.2 斑贴试验结果

2.2.1 总体阳性率 在82例患者中,53例(64.63%)患者斑贴试验结果呈阳性。其中,一种变应原阳性患者16例(30.19%),两种变应原阳性患者25例(47.17%),三种变应原阳性患者8例(15.09%),四种变应原阳性患者2例(3.77%),五种变应原阳性患者2例(3.77%)。

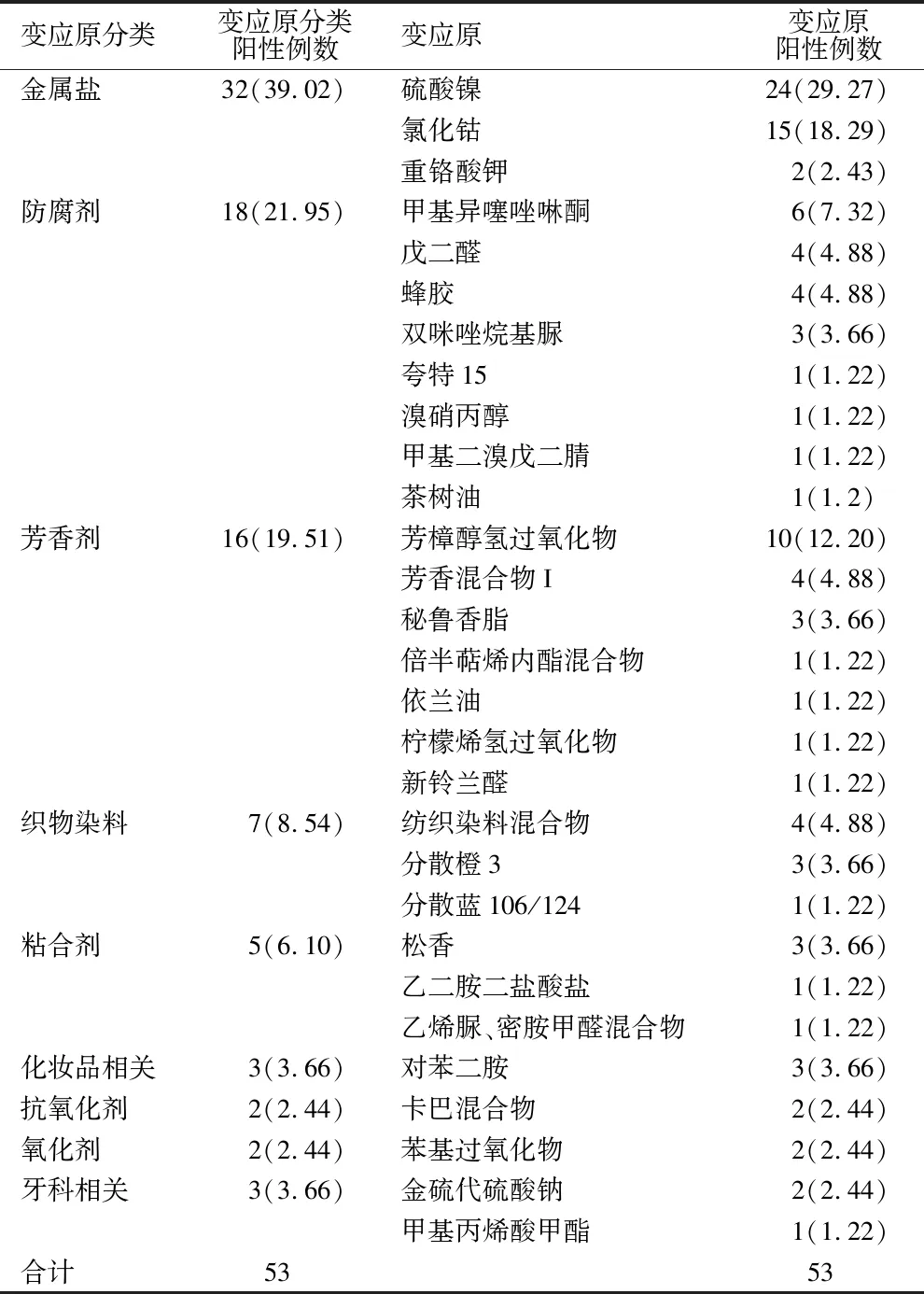

在60种变应原中,共有29种变应原呈阳性反应。其中,阳性率排前三位变应原种类为金属盐(32例,39.02%)、防腐剂(18例,21.95%)、芳香剂(16例,19.51%)。阳性率排前四位变应原分别为硫酸镍(24例,29.27%)、氯化钴(15例,18.29%)、芳樟醇氢过氧化物(10例,12.20%)、甲基异噻唑啉酮(6例,7.32%),具体结果见表1。

2.2.2 与年龄、病程、清洁方法的关系 患者按照就诊年龄分为<40岁(49例)和≥40岁(33例)两组;按照病程分为≤2年(42例)和>2年(40例)两组;皮肤清洁方法分为清水组(44例)和非清水组(38例)。分析比较各组间变应原的区别。结果显示,年龄<40岁患者变应原阳性率67.35%,排前两位变应原为硫酸镍(32.65%)、氯化钴(24.49%),年龄≥40岁患者阳性率60.60%,排前两位变应原为硫酸镍(24.24%)、甲基异噻唑啉酮(12.12%)。对于防腐剂和芳香剂,就诊年龄≥40岁患者的阳性率高于就诊年龄<40岁患者(30.30% vs 16.33%,21.21% vs 18.36%);病程>2年患者的阳性率高于病程≤2年患者(67.50% vs 61.90%)。使用清水清洁皮肤的患者对防腐剂的阳性率低于使用护理液、香皂等清洁皮肤的患者(18.18% vs 26.31%)。然而,上述各组内结果差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 斑贴试验阳性变应原结果分析 例(%)

3 讨论

VLSC病因不明,可能与特应性体质、精神因素、局部环境等因素有关。同暴露皮肤相比,外阴皮肤局部环境封闭,角质层水合程度高,加上皮肤结构的差异,造成外阴皮肤拥有更好的渗透性;在日常生活中,女性外阴皮肤可接触一些成分复杂的物品,如卫生巾、肥皂、沐浴露、外阴清洗剂、内裤等;另外,外阴皮肤也是常见的摩擦部位之一,上述因素共同作用导致外阴皮肤过敏的风险增高。接触性过敏不仅可以是外阴瘙痒的原发性因素,还可以与其他外阴瘙痒性皮肤病合并发生、诱发加重,导致外阴瘙痒反复发生、迁延不愈。斑贴试验通过应用变应原在皮肤局部诱导致敏机体产生炎症反应,确定迟发型变态反应(IV型变态反应)的变应原,有助于寻找相关过敏原,指导日常护理与治疗。既往大部分斑贴试验相关研究均使用20项变应原系列,本研究应用60项变应原系列,增加检测项目,希望能够寻找更多本病相关的诱发加重因素。

国外研究显示,根据斑贴试剂种类与数量的不同,外阴瘙痒性疾病患者斑贴试验阳性率在52%~81.4%之间[6-8]。Virgili等[9,10]先后对44例和61例VLSC患者行斑贴试验检测,阳性率分别为48%和47.5%。在本研究中,64.63%VLSC患者斑贴试验呈阳性结果,阳性率高于Virgili等的研究,这可能同本研究选取变应原数量较多有关。另外,国内李婷等[11]对61例慢性单纯性苔藓患者行24项斑贴变应原检测,阳性率为14.75%,低于本研究,这可能同皮损部位不同及变应原数量偏少有关。这些研究均提示,接触过敏可能参与了VLSC发生和或发展。

在本研究中,阳性率排前四位变应原分别为硫酸镍、氯化钴、芳樟醇氢过氧化物、甲基异噻唑啉酮,阳性率排前三位变应原种类为金属盐、防腐剂、芳香剂。在Virgili等[9]的研究中,阳性率排四位的变应原分别为硫酸镍、硫柳汞、芳香混合物、对苯二胺,阳性率排前三位的变应原种类亦为金属盐、防腐剂、芳香剂。本研究结果同国外研究大致相同。

国外研究显示硫酸镍在VLSC及外阴瘙痒性疾病中阳性率为18.18%~34.69%之间[9,10,12,13],氯化钴阳性率在6%~11.36%之间[12,13],本研究中硫酸镍阳性率和氯化钴阳性率分别为29.27%和18.29%,同国外研究结果大致相同。硫酸镍主要存在于许多金属制品中,与生活用品密切,如戒指、项链、手表、文胸挂扣、纽扣等;氯化钴主要存在于彩色玻璃、瓷器、颜料干燥剂中。目前外阴皮肤瘙痒性疾病同硫酸镍、氯化钴过敏的关系仍有争议。多数学者认为金属过敏与外阴皮肤瘙痒无相关性,因为外阴皮肤很少直接接触含有上述两种变应原的物品[8]。在本研究中,对硫酸镍和氯化钴阳性反应的患者亦否认外阴皮肤曾直接接触金属物质。但也有学者提出不除外经手造成皮肤间接接触重金属的可能[13]。另外,有研究显示,日常生活用品,如卫生纸、化妆品、衣物染料等,也可能含有重金属[12]。西欧和美国一般人群中镍斑贴试验阳性率为0.7%~27.8%[14],我国相关研究阳性率为8.8%~12.9%[15,16],本研究镍阳性率为29.27%,明显偏高,支持镍过敏可能参与了VLSC的发生和/或发展。因此,金属过敏与VLSC的关系有待进一步研究。

其次常见的变应原为芳樟醇氢过氧化物和甲基异噻唑啉酮,两者分属于芳香剂和防腐剂。在本研究中,芳香剂阳性见于19.51%患者,防腐剂阳性见于21.95%患者;而Virgili等[9]的研究显示13.11%VLSC患者防腐剂斑贴试验阳性,4.92%患者芳香剂斑贴试验阳性,本研究的阳性率较国外研究的阳性率更高,这可能同本研究采用的变应原数量更多有关。芳香剂常见于香皂、洗涤剂、洗发剂、沐浴露、含有香料的卫生巾和卫生纸等,而防腐剂常见于肥皂、洗发液、沐浴露、外阴皮肤护理液等。在本研究中,23.30%患者使用皮肤护理液清洁外阴皮肤,6.80%患者使用香皂清洁外阴皮肤,24.09%患者自觉使用卫生巾后瘙痒加重,均提示女性外阴皮肤直接接触含有防腐剂、芳香剂的物品引起或诱发加重本病的可能性较大。本研究中,使用清水清洁皮肤患者同使用护理液、香皂等清洁皮肤患者相比,前者对防腐剂的阳性率低于后者,然而差异无统计学意义,可能同阳性反应例数偏少有关,有待进一步扩大样本研究。

虽然本研究未通过激发试验以验证阳性过敏原和外阴瘙痒的相关性,临床问诊也不能肯定患者避免接触相关物品后可减轻瘙痒症状,但根据斑贴试验结果和外阴特殊部位的接触物品,推测VLSC的瘙痒症状可能同防腐剂、芳香剂造成的皮肤过敏有一定相关性。治疗方面,我们叮嘱患者放松心情,避免搔抓,清水洗涤,避免水温过高,保持外阴清洁干燥,选择宽松舒适的纯棉或丝绸质地的内裤,规律外用激素药膏或钙调磷酸酶抑制剂,经常外涂无刺激润肤剂,患者症状明显缓解。

综上,本研究显示VLSC患者斑贴试验阳性率排四位的变应原为硫酸镍、氯化钴、芳樟醇氢过氧化物和甲基异噻唑啉酮,分属金属盐、防腐剂及芳香剂种类,可能与VLSC的发病和或加重有关。60项变应原斑贴试验阳性率高于之前的研究结果,提示增加变应原数量能够寻找更多可疑致敏原。