伊明顿学院村设计及其重要性

——对沃尔特·格罗皮乌斯英国短期执业之再思

路横塘/LU Hengtang

1 背景

第一次世界大战后,随着希特勒政权地位的不断提升,德国国内的极权环境对知识分子造成了巨大的限制与阻碍,一批在德国执业的建筑师被迫流亡国外。这其中就包括沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)。他与埃里克·门德尔松(Erich Mendelsohn)、拉兹洛·莫霍利·纳吉(László Moholy-Nagy)等人一样,将第一落脚点选在了一个英吉利海峡之隔的不列颠帝国。

特殊的社会环境和时事背景,某种程度上注定令这些置身其中的建筑师受到影响而发生转变。就格罗皮乌斯而言,有两点史实可以直接反映出这位在欧洲大陆名噪一时的建筑师当时的遭遇:(1)格罗皮乌斯在英国执业的两年半时间鲜有建成项目(表1),而他这一时期研究的市镇规划设计等问题也没有得到任何实践机会;(2)赴英前格罗皮乌斯在个人信件中所表现出的乐观主义与1938 年他接受哈佛大学的邀请“逃亡”美国的态度截然不同。鉴于此,历史学家们对格罗皮乌斯在英国工作的分析普遍注重客观条件阻碍强于主观意愿动机,所得出的结论普遍负面评价多于正面评价。一种观点颇具代表性:“(格罗皮乌斯)没有在英格兰取得任何进展,而英格兰也没有为他提供足够的机会以发挥才干。”[2]

必须承认,此种观点具有其合理性。客观条件的阻碍主要来自两方面:第一,现代主义对建筑的颠覆性认识不被英国接纳。1930 年代,始于1919 年的德国包豪斯运动已渐趋成熟,而英国现代主义运动代表“the MARS Group”(Modern Architectural Research Group,1933-1957)尚在起步阶段。这种“守旧”(old-fashioned)和“迟缓”(slow-paced)的态度也在格罗皮乌斯进入英国建筑界时有所表现。1934 年2 月,格罗皮乌斯在DIA(Design & Industries Association)发表了题为“现代建筑与规划的形式与技术问题”(The Formal and Technical Problems of Modern Architecture and Planning)的演讲2)[3],同年5 月,英国皇家建筑学会期刊(RIBA Journal)即刊载了一封读者来信,隐约透露出英国本土对于现代主义所抱持的“敌意”。信中,丹尼斯·温斯顿(Denis Winston)对格罗皮乌斯所提出的两个核心观念——“精神成就”(the intellectual achievement)和“空间的可感知性” (the perceptivity of space)——提出了明确反对[4]。前者是格罗皮乌斯作为建筑师赋予自己的使命,后者则是现代主义运动带来的一个重要理念转变。就此问题,门德尔松曾在寄给刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)的信件中写道:“我没有办法在这样一个缺乏突破精神的国家找到喘息之所。这里将创新视为对‘常识’的攻击,现代建筑不得不饰以阿拉伯图案或高雅趣味,我没有办法在这种地方工作。”1)[5]门德尔松的这些抱怨,也正反映出这批流亡在外的现代主义建筑师的共同窘境。

表1 格罗皮乌斯的设计项目(包含未建成及未投产)[1] 4)

第二,英国机构的准入机制使得外来建筑师无法独立执业。格罗皮乌斯在参与设计伊明顿学院村(the Impington College Village)时,因其“外来者”的身份险些被设计委员会拒之门外。若非有亨利·莫里斯(Henry Morris)作为项目负责人进行游说,这个项目未必能够最终落成[6-7]。英国工作期间,格罗皮乌斯与麦克斯韦·福莱(Maxwell Fry)合伙成立了事务所[5]。这种组合既反映出福莱作为英国现代主义运动的倡导者对格罗皮乌斯的喜爱和崇敬,也说明格罗皮乌斯在体制限制下,唯有与福莱合作才有机会接触学校、住宅等公共项目。格罗皮乌斯在给挚友奥托·瓦格纳(Otto Wagner)的信中写道:“我乐观地认为这里存在很多机遇,然而许多事只有在法律手续办好以后才有实现的可能。”[6]显然,格罗皮乌斯也清楚地明白他在现实与理想之间进退两难的缘由。

然而,这类分析和结论忽略了格罗皮乌斯作为教育家和建筑师在设计层面所发生的实际转变,在检验和评估格罗皮乌斯的工作时也没有考虑其所处的英国“艰难的30 年代”和“现代主义运动”的双重语境。可能正是由于历史学家专注于探究这一时期流亡建筑师们的“失败及其原因”,才忽视了其具有的正面意义。这样的现象,不得不说引人深思。

本文的研究即源于对这一矛盾的思考,从两个方面再思这一短暂的过渡时期所带来的正面影响:一方面,本文将以格罗皮乌斯在这一时期的建成项目“伊明顿学院村”为例,通过比较分析该方案以及格罗皮乌斯前后几个项目的设计手法和实际成果,考察格罗皮乌斯设计思想在此期间的转变;另一方面,本文将针对“伊明顿学院村”在历史文本中的“在场/不在场”(presence/absence)现状,探讨以材料、形式等建构元素所定义的“现代主义”在英国本土实践过程中发生拓展和扩充的可能性。

以下前辈学者已为此研究打下了坚实的基础。莱斯利·柯米尔(Leslie Cormier)在她的博士论文《沃尔特·格罗皮乌斯:英美1930 年代流亡建筑师的工作与避难》(Walter Gropius: émigré Architect. Works and Refuge - England and America in the 30s)中,通过档案资料的整理,颇为详尽地梳理了格罗皮乌斯人生与职业生涯中这一段特殊的过渡时期[8]。曾经是格罗皮乌斯学生的莱茵纳德·R·埃塞克(Reginald R. Isaacs),1991年出版了《格罗皮乌斯:包豪斯创立者的图像传记》(Gropius: An Illustrated Biography of the Creator of the Bauhaus),基于他本人与格罗皮乌斯紧密的私人关系,为格罗皮乌斯1930 年代的经历提供了丰富而详实的一手资料[9]。大卫·艾利奥特(David Elliot)撰写的《格罗皮乌斯在英格兰:1934-1937 的记录》(Walter Gropius in England 1934-37: Adaptation, Expectation and Reality)则通过对工程预算、材料使用的分析,认可了格罗皮乌斯离开英国前最后几个项目的成功[6]。克里斯提娜·汤姆逊(Christina Thomson)则颇具慧眼地指出格罗皮乌斯曾经有意地在英国境内旅游考察、研究英国的建筑和乡村,并分析了这些考察对格罗皮乌斯工作的影响[10]。

2 伊明顿学院村

2.1 伊明顿学院村设计

格罗皮乌斯与福莱合作完成的伊明顿学院村方案(图1,以下简称伊明顿)最初公开发表于《建筑评论》 (The Archtectural Review)1939 年11 月,发表时间亦为竣工之时[11]。主要建筑以经典的三向风车形平面进行组织,而两层高的集会大厅则突出强调了其中的一个方向。其他两翼分别布置高中教室和成人夜校教室,通过“漫步道”(promenade)相互连通。3 个部分组成了一个非对称的平衡构图,解决了功能性流线的同时,也对不同距离的视线作了仔细的处理。

在平面组织上,我们可以清晰地辨认出伊明顿学院村与包豪斯学校的相似性,这很容易让人产生格罗皮乌斯就是在复刻包豪斯的感觉。但不可忽略的是,二者实际上存在着诸多不同。

首先,他并没有像包豪斯那样选择“高层”(high-rises)的形式,而是将3 个部分尽量保持在两层以下。实际上,除了核心的集会大厅之外,其他部分都是单层的。整个方案主要在水平方向上延伸,尽可能地将优美的景观纳入建筑视野之中(遗憾的是,由于资金不足导致体育馆的取消一定程度上影响了这一效果)。延伸出去的走廊形成了几个半包围的庭院,并以几棵有纪念意义的大树作为视觉焦点。

第二,单层的形式有助于充分利用室外游廊。在儿童一翼,孩子们可以通过灰空间体验到一种从教室到种植园的柔和过渡。天气糟糕时,开敞的走廊同样可以作为操场使用。

第三,在体块上,德绍包豪斯(Dessau Bauhaus)主体是基本的几何形,而学院村的设计中出现了很多灵活的要素:成人夜校的一翼采用了一段轻柔的弧线,展现出鼓励人们亲近自然的意图;多样的窗户和流线的安排,为不同空间提供了不同的光环境与热环境,使得空间的体验更加丰富。柯米尔将其形象地描述为“整个建筑就像是在自然地呼吸一样”[8]。不同于包豪斯呈现出的机器美学主张和对自身独特姿态的强调,伊明顿致力于保持近人的空间体验,并让整个建筑和周围的自然环境融为一体。

2.2 渐进的设计变化

一贯坚持机器美学的格罗皮乌斯何以在伊明顿项目中作出不同以往的选择呢?虽然在伊明顿之前,格罗皮乌斯几乎没有实际落成的项目,我们仍然可以通过未经实现的项目图纸和文本描述看出,这一时期格罗皮乌斯在坚持现代主义理念的同时,为提高建筑的适应性作出了调整。

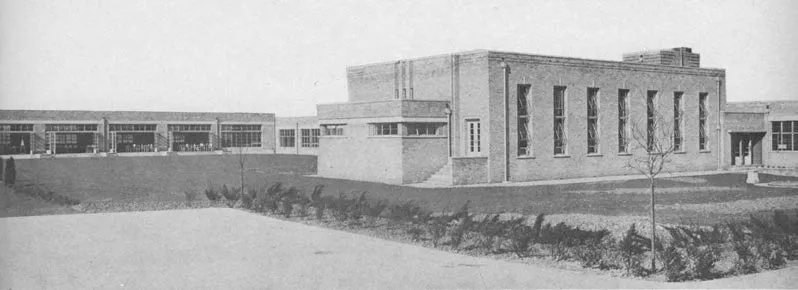

调整主要分为两个方面。首先是材料的运用。与他在1935 年的两个项目——利维住宅(The Levy House,图2,以下简称利维宅)和基督学院宿舍(The Dormitory for Christ's College,图3,以下简称校舍)相比,虽然这两个项目中都有意增加了曲线元素,从某种程度上表现出英国的“如画式”(picturesque)的特征,更加的人性化而非一贯的机械化,但在材料上,利维宅依然坚持使用了现代主义偏好的材料——钢材与玻璃,而校舍也坚持了现代主义偏好的颜色和质感——纯白与轻盈。

在伊明顿的设计中,格罗皮乌斯第一次选择当地材料作为建筑的主要材料,使其对建筑整体形象产生了决定性影响,打破了现代的“纯白”。“几个尽端由紫褐色的砖砌筑而成,与其他地方明亮的黄砖形成对比,突出了主要梁柱结构……”[11]《建筑评论》中的这段描述,表明当时评论家已经敏感地察觉到了材料的运用及颜色的构成,遗憾的是,他并没有意识到,格罗皮乌斯在建筑主体中所采用的粗糙质感的黄砖,实际上参考了当时广泛用于英国学校建筑的乔治亚砖[12]。可以说,正是本土材料的运用,使得伊明顿的设计很好地契合了英国本土气质。

1 伊明顿学院村平面及模型(图片来源:参考文献[11])

2 利维住宅,教堂街66号,伦敦,1936(图片来源:Harvard Art Museum/Busch-Reisinger Museum)

3 基督学院宿舍,剑桥,1935-36设计,未建成(图片来源:参考文献[5])

4 飘窗,费内拉,雷蒙德·麦格拉斯,1928(图片来源:参考文献[12])

5 伊明顿西翼,剑桥,格罗皮乌斯,1939(图片来源:参考文献[23])

6 惠顿学院艺术中心,诺顿,马萨诸塞州,1938(图片来源:参考文献[5])

其次是在装饰方面。这一点体现在伊明顿成人夜校一翼采用的飘窗(Bay window)上。弧线的一臂,有韵律地连续排列着飘窗。根据《德国建筑师在英国》(German Architects in Great Britain:Planning and Building in Exile 1933-1945),飘窗元素当时在英国非常流行,尤其常与起居空间相结合,但这个细节鲜少出现在欧洲大陆的现代主义建筑中[5]。更特别的是,相较于雷蒙德·麦格拉斯(Raymond McGrath)在费内拉(Finella)设计的飘窗(图4),学院村的飘窗(图5)看上去更加现代,纤细的钢框架使它看上去轻盈灵动、仿佛没有承重一般,同时也秉持着机器美学的原则,简化了一切装饰性元素。这种对新乔治风格建筑元素的改进,显然是格罗皮乌斯的有意而为之。

为了对此类调整的出现进行阐释,一些历史学家提及在设计过程中格罗皮乌斯不得已对甲方做出了一些妥协的可能性。柯米尔将这种妥协归咎于预算不足,以及建筑师与委员会之间的斡旋[8]。汤姆逊则归因于格罗皮乌斯的投机主义性格[10]。我们必须承认,在当时的社会环境下,流亡在外的建筑师们不仅遭受着本国政权的压迫,还面临着英国严峻的经济环境,这要求他们在审慎地自我保护、竭力避免谈论政治问题的同时,还要向收入妥协。因此,格罗皮乌斯在英国人面前有意识地掩饰了自己作为现代主义运动领袖人物的权威口吻——这在他向DIA 作报告时的修辞上有所体现[3]。

不过这并不能解释格罗皮乌斯在第一次受到普利查德邀请访英时,携妻子游历剑桥参观、拜访和学习的动机[10]。如果将他在来英国以前的项目和他离开以后的项目作比较,我们能够看出格罗皮乌斯在此期间中实现了一次“进化”:包豪斯时期的“机械化”和“自成一体”转向学院村的“人性化”和“与环境有机互动”,格罗皮乌斯钟爱的钢材、玻璃等教条式的工业材料逐渐开始与手作木材和本土砖材相结合。他离开英国以后所做的另一个公共教育建筑项目——惠顿学院艺术中心(Wheaton College Art Centre,图6)——正体现了这一点。其中,他为了应对坡地地形和植被环境对剖面进行了处理,反映出格罗皮乌斯始终坚持的问题导向式设计方法,而灵活放松的平面布局、“漫步道”的使用、与景观环境的交融,则反映出格罗皮乌斯与包豪斯时期的不同。他到了美国以后在林肯建造的自宅(Gropius House,图7),意料之外又合情合理地呈现出一种“如画式”的美学,与他在肯特建造的木屋(the Wood House,图8)遥相呼应[7]。如果说,在英期间,格罗皮乌斯的转变尚可用“不得已而为之”来解释,在他离开英国以后这种“英式风格”(English Style)2)的持续表现,或可说明他对于英国本土建筑的学习和适应是主动和积极的,伊明顿学院村的设计是他有意识地对英式建筑风格吸纳和转化的直接体现。

福莱和他的自传同样侧面地证实了这一点。尽管普理查德曾评价,若不是与福莱这样一个深谙“如画式”美学又愿意支持现代的材料和技术的英国人合作,格罗皮乌斯的设计无法这样成功地契合英国本土审美[8]。这或许说明了福莱是设计中“如画式”美学的来源。然而,实际上,福莱在自己的自传中坦诚,在伊明顿竣工后近40 年,他才真正理解了格罗皮乌斯设计中的“安静而温馨”[14]。在福莱与简·德鲁(Jane Drew)1944 年出版的《为孩子们设计的建筑》(Architecture for Children)一书中,诸多项目反而表明伊明顿学院村对其设计的深刻影响[13]。他在对校舍项目的回顾中指出,格罗皮乌斯设计中对于周边历史建筑的尊重“并非体现在乔治亚风格的表面细节上,而是体现在比例和材料的运用中”[14]。由此可见,在两人的合作中,多数时候设计依然由格罗皮乌斯主导,伊明顿学院村呈现的英式风格是格罗皮乌斯的主观选择。

1951 年,利 奥·卡 尔 洛·阿 尔 干(Giulio Carlo Argan)曾对格罗皮乌斯作为“现代主义运动”先锋在英国发生的转变作出一段陈述:“……与麦克斯韦·福莱的合作,让格罗皮乌斯通过在英国期间的少数几个项目,重新发现了一种更简单且更友好的口吻,一种更平易且更自发地与世界接触的方式。再也没有什么需要捍卫致死的理想,有的只是一个需要开拓和发展的课题。”3)[15]这正说明了格罗皮乌斯转变的重要意义。

3 英式风格与现代性

3.1 伊明顿学院村是“现代设计”吗?

7 格罗皮乌斯宅,林肯,马萨诸塞州,1938 (图片来源:参考文献[5])

8 木屋,肯特,英格兰,1936-1937 (图片来源:参考文献[18])

除伊明顿学院村呈现的英国本土特征之外,另一个问题亦值得深思:格罗皮乌斯毫无疑问是现代主义建筑师,但他的“伊明顿学院村”是否仍能被称为“现代主义”设计?至少,根据当时的《建筑评论》,伊明顿学院村就是“国际式现代风格(International modern)”[11]:平屋顶、落地窗、钢结构、方盒子、轻盈的体态、丰富的光影等等,都是现代主义建筑的特征。在这个前提下,一个现象就变得耐人寻味:在研究现代主义的历史学家中,除了尼古拉·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)在他的著作《英格兰建筑》(The Buildings of England)中给予伊明顿学院村“英国同时代最佳建筑”的美誉之外[16],没有太多史学研究提及这个项目。大多数历史学家都会迅速略过这段时期:齐格弗里德·吉迪恩(Siegfried Giedion)在CIAM的作品集中至少为这个项目编写了一页的内容,包括一张图和一段文字[17];尤根·约迪克(Jürgen Joedicke)在他的现代史中仅用了3 句话和一些短语,概括性地提及了格罗皮乌斯的这段经历以及伊明顿这个项目[18];查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)则根本没有提到格罗皮乌斯在英国的这段经历[19]。相对的,在现代主义中缺乏文本记录的伊明顿学院村,却出现在伊丽莎白·达令(Elizabeth Darling)研究英国新乔治亚风格装饰(Neo-Georgian motifs)的文章中[12]。显然,历史学家对于伊明顿的定位充满不确定性。

也许仅从形式层面上,我们无法简单地称其为“现代设计”,而倾向于将其归纳为一种折中:既英式风格又现代主义,既具有英国本土元素又保持着现代主义美学。然而如果将伊明顿学院村置于英国的现代社会历史背景中进行考虑,该项目在乡村和城市现代化上所起到的作用也许可以被称为另一种意义上的“现代”或“先进”(modern),这或许比形式上现代与否更具说服力。

3.2 “学院村”概念及其现代性

1939 年,伊明顿学院村落成之际,《建筑评论》刊载了《学院村概念》(The Village College Idea)一文,系统地阐述和分析了莫里斯的新式教育思想[20]。该文很可能是由主编J·M·理查德(J. M. Richards)或P·莫尔顿·山德(P. Morton Shand)撰写。文章记录了剑桥郡教育委员会议的讨论内容,其中包括莫里斯对地域性村落社区的社会、文化职能的阐述,以及他对伊明顿学院村具体功能的设想。会议上,他还特别描述了该职能具体应当如何实现。读这段文字,我们就能领会到他的学院村概念与伊明顿设计之间的内在联系:

“ (莫里斯)首先确定了集会大厅将会占据整个设计的核心位置:它应当有现代的舞台和影音设备,并与一个条件很好的厨房衔接;在一般的乡村区域中,它会成为迄今为止最好的公众服务大厅,并为戏剧、音乐、纪念、舞蹈以及节日活动提供场所——日常学校功能之外的一切活动都包含其中。他将整个建筑空间分为4 组:首先,占地面积至少12 英亩,包括一个供学生玩耍和进行创造活动的花园;其次是高中学校在白天使用的教室;其三是用于实验和实操性课程的教室,包括科学实验室、家政课和艺术教室、一个工作室以及一个健身房和游泳馆,同时可供白天的高中学校以及夜间的成人学校使用;其四是成人使用的部分,包括图书馆、公共休息室、讲堂、阅览室和游戏室。”[20]

莫里斯的概念源自对乡村区域价值的重新思考。他的“学院村”提案旨在从文化层面和历史层面解决英国乡村区域人际关系日益疏离的问题。除了改善村民们的社交和文化生活,这个概念也为过度拥挤的城市空间提供了一种逆向思维式的解决方案——通过乡村的现代化缓解城市的压力。这种理念可以看作1930 年代早期英国社会一种先进思潮的代表。在操作层面上,“学院村”概念的先进性还体现在其资金的公众募集方式、以及建筑与公众的紧密关系。同一时期,理查德也提出“现代建筑师应当通过更广泛的途径来获取文化体验”,来倡导这种观念上的转变[8]。显然,理查德此处的“现代建筑师”,并非指那些单纯贯彻现代主义形式法则的建筑师,而具有了社会和文化层面的“现代”意味。

因此,不难解释1934 年普利查德邀请格罗皮乌斯到剑桥与莫里斯会面,他听到莫里斯理念时所表现出的振奋。这种社会和文化层面上的先进性,恰是格罗皮乌斯在英国语境下实践其“新建筑”(Neuen Bauens/New Buildings)理念的机遇。

及至1967 年,包括伊明顿在内,基于莫里斯“学院村”概念在剑桥郡共计完成了12 个项目[21],然而,没有哪一个学院村项目比伊明顿所获美誉更多。除佩夫斯纳在将其收入英国建筑史时的赞誉之外,直至2015 年,它还因其与儿童和村民的积极互动被《卫报》评为全英“10 所最佳学校”之一[22]。英国遗产(English Heritage)名录将其列为首位,并以“宽松的组织、休闲的建筑风格、简约、现代却人性化,并吸纳了传统的材料”来褒奖其品质[22]。相较而言,1930 年开放的索斯顿学院村(Sawston Village College,图9、10)中,规矩的U 型对称平面仅留下方向明确且平铺直叙的内向绿地,拘谨的开窗方式相对单一而缺乏生动的细节,沿袭了乔治亚风格的窗框设计尽管充满细节,却阻断了孩童与大自然的直接接触,而坡顶的应用,虽然是基于对气候变化的考量和对传统工艺的继承,但也限制了不同功能区域之间的连续性。

从人与自然、建筑与自然的关系的角度看,带有现代主义美学特质的伊明顿学院村,甚至比索斯顿、乃至1937 年开放的林顿学院村(Linton Village College,图11)都要更具有亲和力、更加的人性化、更加的“英式”(English)。究其原因,格罗皮乌斯一贯的“用现代建筑解决现代社会问题”的思想在其中起了决定性作用。通过有逻辑的技术策略和以解决问题为导向的设计方法,伊明顿学院村几乎实现了莫里斯提议的所有功能(除了因为资金不足而暂时取消的健身房之外)。格罗皮乌斯还为该项目增加了独创的“漫步道”及室外游廊。如果说是莫里斯为学院村项目的现代性组织了“躯壳”,那么就是格罗皮乌斯为伊明顿的现代性注入了“灵魂”。这印证了普利查德向莫里斯推荐格罗皮乌斯时所说的:“只有现代设计才能真正实现‘学院村’这样的先进理念。”[6]福莱1975 年的自传中回忆道,他们雄心勃勃地想要成就和最终成就的是“一个能够启发所有学校建筑、供后来者参考的范例。这令我们——包括格罗皮乌斯在内的所有同事——的生命都得以升华”[14]。

9 索斯顿学院村内院(图片来源:参考文献[21])

10 索斯顿学院村总平面(图片来源:Google Earth)

4 结语

本文从两个方面再思格罗皮乌斯在英国短期执业经历所带来的正面影响。一方面,本文通过分析“伊明顿学院村”项目,并将之与格罗皮乌斯过渡时期前后的项目相比较,表明在此期间其设计由于吸收英式风格而产生了重要转变。另一方面,本文通过分析“伊明顿学院村”在现代主义建筑历史文本中的“不在场”现象及学院村的概念来源,说明在英国本土实践过程中建筑的现代性不必然与形式上的“现代主义”相关联,以揭示该项目对英国现代主义进程的积极意义。从项目所解决的问题上来看,伊明顿学院村作为一个学校项目显然具有其先进性和实验性。从这个范畴上,伊明顿学院村毫无疑问是一个“现代设计”。

伊明顿学院村项目的重要性,既体现在它的先进性和实验性上,又源于它见证了格罗皮乌斯在英国期间的不断学习和调整,并且以建成的方式检验了他的“英式风格”。在莫里斯的教育改革理念的基础上,伊明顿学院村是格罗皮乌斯在理论和实践的层面为英国的现代主义提供的一种可能的答案:一方面,英国的“如画式”建筑也可以很现代,也可以降低成本、节约材料,另一方面,建筑可以通过采用现代技术手段回应社会问题,乃至使乡村地区也实现一定程度的现代化。□ (致谢Dr. Alistair Fair、青锋教授、宋雨博士的帮助和支持)

11 林顿学院村(图片来源:参考文献[21])

注释

0)文中所有英文引用均由文章作者自译。

1)埃里克·门德尔松给刘易斯·芒福德的信,写于1939年4月12日。同年,他离开英国去了耶路撒冷。见参考文献[5]37。

2)“英式风格”(English Style)由艾伦·鲍威尔提出并使用,见参考文献[15]70。

3)C. Argan G. Walter Gropius e la Bauhaus,Torino, Giulio Einaudi, 1951. Bonan E. Walter Gropius et la Bauhaus,Paris, Denoël/Gonthier, 1979. 由埃尔莎·博南意译法,艾伦·鲍威尔法译英,引用自参考文献[15]70。

4)表格由文章作者翻译和整理,原文为意大利语。