建瓯万木林自然保护区猕猴资源调查

卓鸣秀

(建瓯万木林省级自然保护区管理处,福建建瓯353100)

猕猴(Macaca mulatta)属灵长目猴科猕猴属动物,别称猢猴、黄猴、沐猴、恒河猴、老青猴、广西猴,是自然界中最常见的一种猴,分布广泛,中国主要分布于南方诸省,国外主要分布在印度、尼泊尔和东南亚(汪松,1998)。目前,猕猴已被列入中国《国家重点保护野生动物名录》国家二级保护动物、《中国濒危动物红皮书·兽类》易危种。猕猴栖息地类型多样,有草原、森林、沼泽等(马建章,2002),适应性强,容易驯养繁殖,生理上与人类较接近,常被用于进行各种医学试验,乱捕滥猎以及人类活动导致栖息地破碎化等是猕猴致危的主要因素。

建瓯万木林省级自然保护区于1957年被划定为森林禁伐区(自然保护区),是中国最早建立的森林禁伐区(自然保护区)之一,优越的自然条件和长期的封禁保护,为猕猴生存繁衍提供了十分有利的条件,保护区内猕猴资源丰富,是保护区生物多样性的重要组成部分,猕猴通过食物对保护区其他的动植物及环境产生影响,其取食活动中,粪便所携带的植物种子,为万木林保护区植物群落演替多样性发挥积极的作用。近年来,万木林猕猴数量不断增加,但由于自然保护区现有面积偏小,不能满足猕猴取食的需要。同时随着万木林保护区周边山地的不断开发,村民种植锥栗、毛竹、西瓜等猕猴喜食的经济农作物,导致猕猴的取食活动常溢出保护区的范围,损害周边村庄的农作物,使得猕猴资源保护与周边村民经济利益形成一定程度的冲突。为有效化解矛盾,更好地保护猕猴资源,本文开展了万木林自然保护区猕猴的种群数量和取食规律调查;在此基础上,提出万木林猕猴资源保护的对策,为武夷山脉东南侧猕猴的相关科学研究和资源保护提供参考。

1 研究区域概况

建瓯万木林省级自然保护区,地处武夷山脉东南面与鹫峰山脉西北侧,位于建瓯市西部房道镇境内,地理位置东经 118°08′24″~ 118°09′23″、北纬 27°02′30″~ 27°03′34″,区域总面积194.89 hm2,海拔234~556 m。保护区属中亚热带海洋性季风型气候,阳光充足,雨量充沛,温暖湿润,四季分明。年平均气温18.7℃,最热月(7月)平均温度28.5℃,最冷月(1月)平均气温8℃,极端最高气温41.4℃,极端最低温度-7.3℃;年平均无霜期270~290 d;年平均降水量1 673.3 mm(1 009.6~2 628.3 mm),偶有降雪;相对湿度81%;全年日照时数1 812.7 h。保护区以中亚热带常绿阔叶林森林生态系统为主要保护对象,森林覆盖率高达97.44%。集中代表了亚热带温暖湿润地区野生天然常绿双子叶植物的典型特征,即主要由壳斗科、樟科、山茶科、木兰科、金缕梅科和杜英科等常绿阔叶树种组成。维管束植物种类有168科618属1 331种,陆生脊椎动物有25目65科206种,昆虫有17目111科861种,大型真菌有8目30科137种。其中国家Ⅰ级保护野生植物有2种,Ⅱ级保护有12种;国家Ⅰ级保护野生动物有5种,包括猕猴在内的Ⅱ级保护野生动物有23种。

2 调查方法

从2017年7月—2019年4月开展调查,调查内容包括:保护区内猕猴种群数量、分布区域、活动规律、野外自然取食植物种类、损害农作物种类等。

由于万木林保护区区域面积不大,猕猴活动较集中,且猕猴属昼行性哺乳动物,在保护区日常巡护记录的基础上,在猕猴经常出现的重点区域定点观察,每个月选择3~5 d,上山蹲点观察,共观察到猴群11次。猕猴的行为具有社会性,集群生活,常以家族同栖(董聿茂等,1989),社群等级序位为一长式序位(盛和林等,1992),一群个体少则十几只,多则上百只,由1只身强力壮的公猴为“猴王”带领支配猴群(董聿茂等,1989)。为此,在调查万木林猕猴数量过程,采用识别猴王的方法,统计猴群的个数;采取聚集地直接计数法(盛和林等,1992),直接统计种群个体数量;通过食物痕迹鉴定(郑荣泉等,2003),调查猕猴自然取食植物情况;通过实地调查与访问周边村民结合,调查猕猴采食农作物的种类及危害程度。

3 结果与分析

3.1 万木林保护区猕猴资源情况

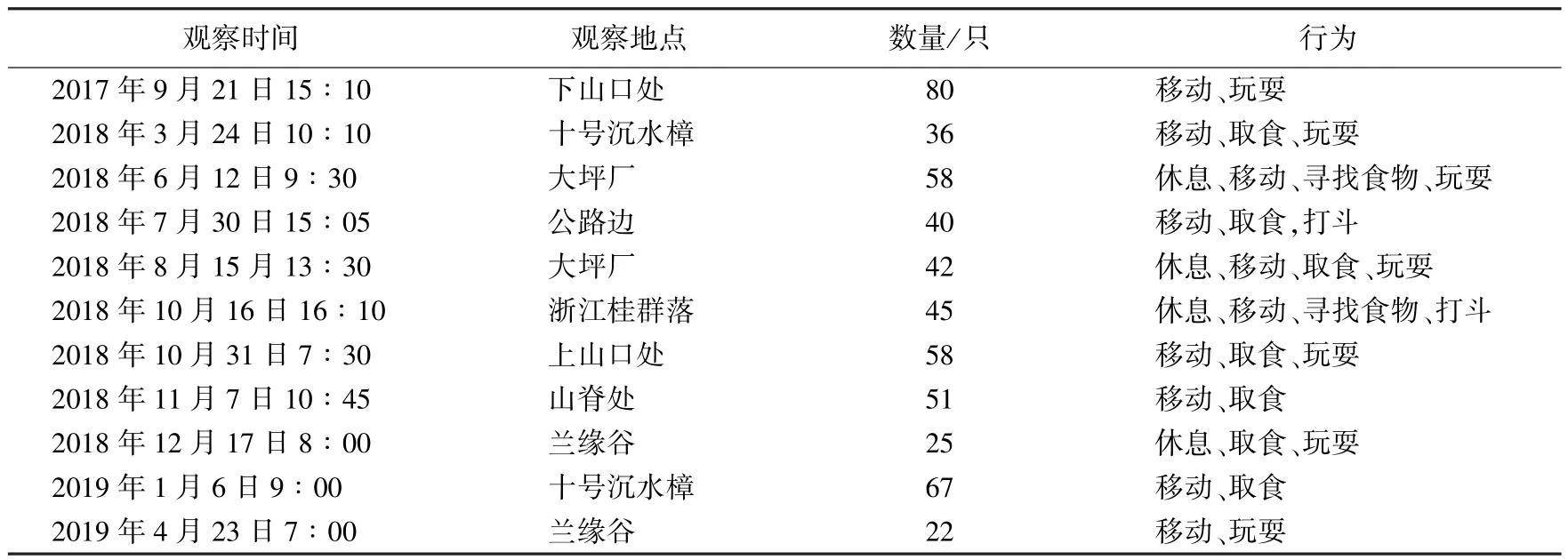

建瓯万木林自然保护区猕猴活动情况见表1。调查期间,在保护区内不同时间,不同区域,反复只出现同1只猴王,结合多年来护林员日常巡护所观察,亦证实保护区内只有1个猴群。猴群个体数量调查中,2017年9月21日在保护区下山口处,猴王带领猴群活动,由于地形较空旷,便于观察,在距离猴群约12 m的位置,通过直接观察统计,个体数量80只,是整个调查期间,能直接观察最全面的一次。在此后的调查中,受树木高大,森林覆盖率高等条件限制,且栖息在万木林保护区内的猕猴,是在原始野生状态下生活,人往往不容易靠近,无法对其近距离观察和全面统计,因此不能够十分完全地统计到猴群的个体数量。

表1 建瓯万木林自然保护区猕猴活动观察记录表Table 1 Records on behaviors of Macaca mulatta in Jian'ou Wanmulin Nature Reserve

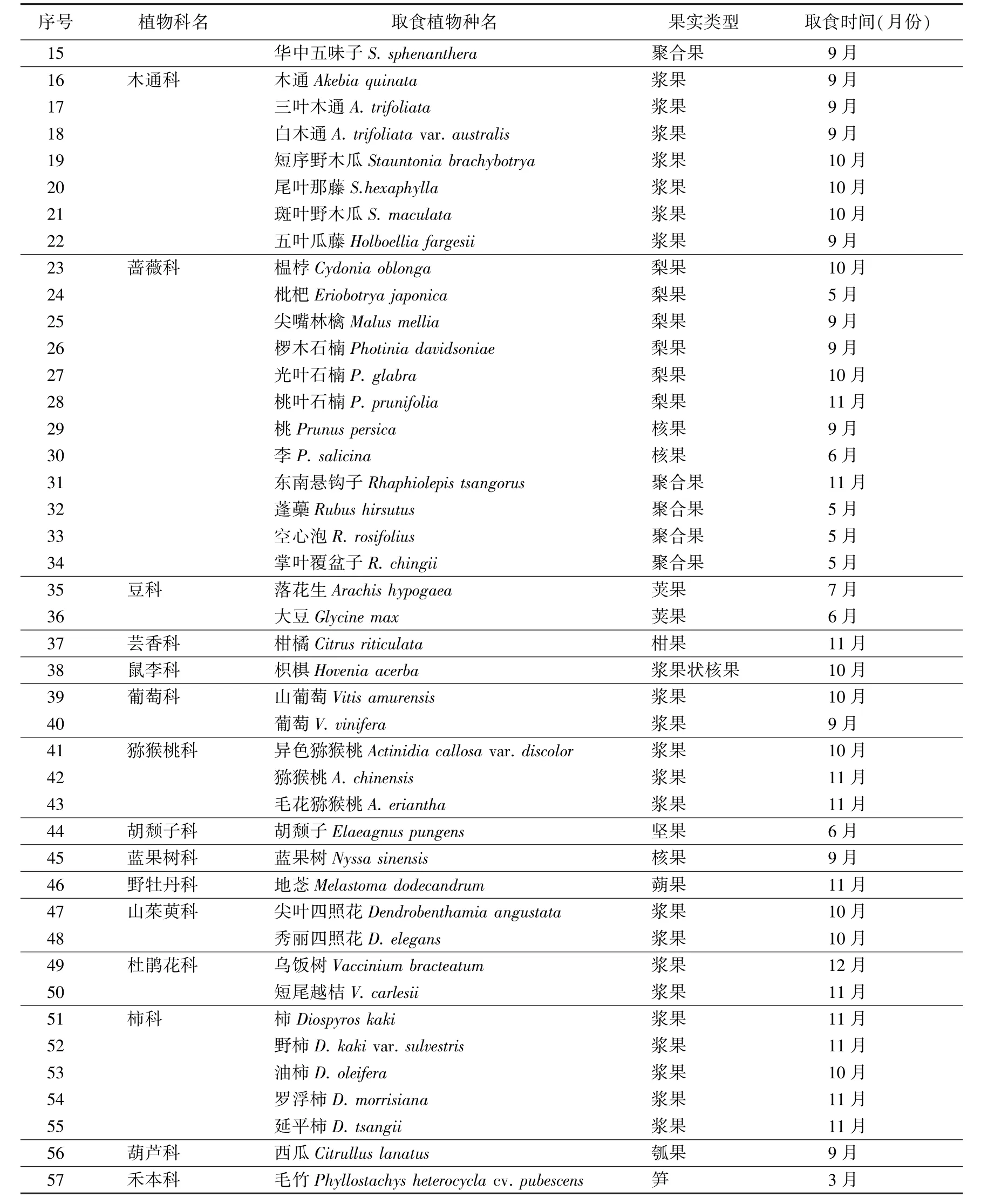

3.2 猕猴取食情况

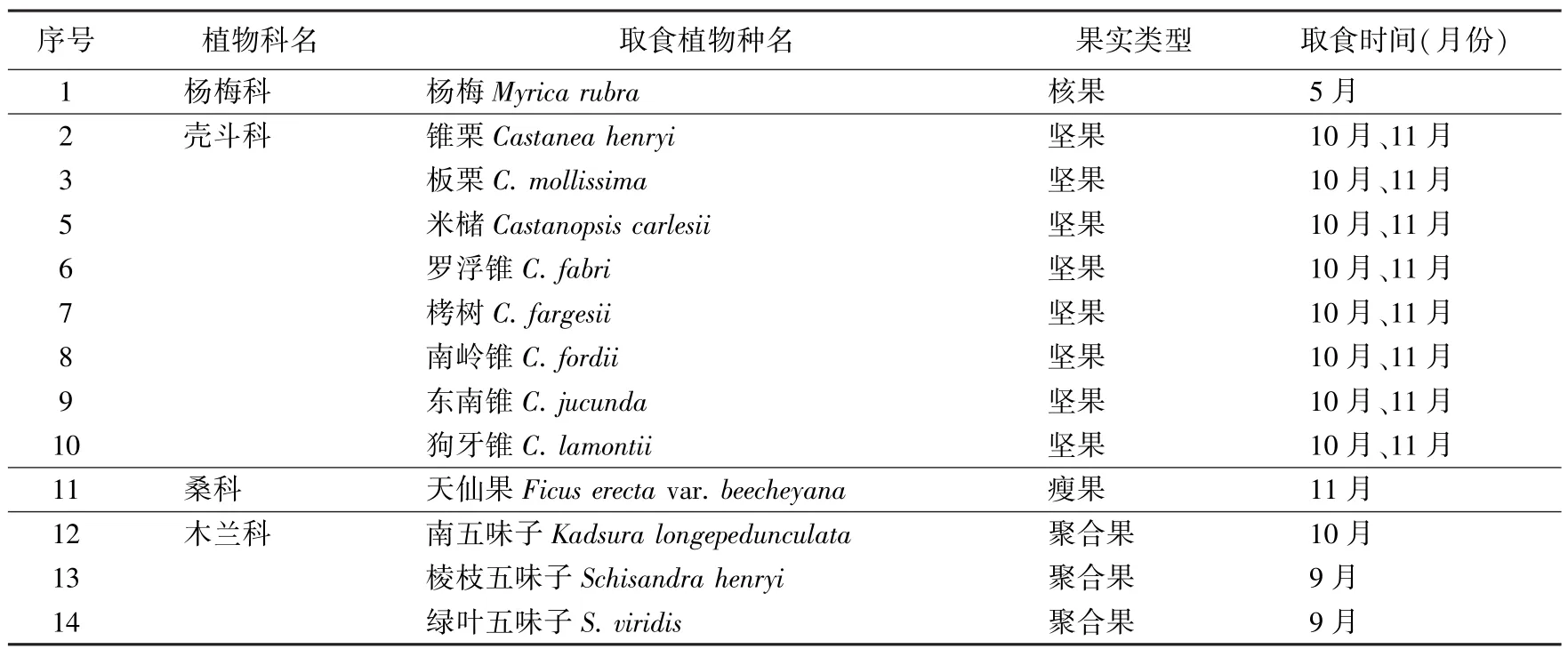

通过蹲点观察和对啃食过的果实、折断的枝条等猕猴取食痕迹的调查,万木林保护区内的猕猴自然取食以植物果实和种子为主,主要有壳斗科、木兰科、木通科、蔷薇科等植物果实(福建植物志编写组,1994;中国高等植物彩色图鉴编委会,2016),共计19科29属57种(表2),其次是植物嫩枝、嫩芽,偶尔也取食动物性食物,通过对保护区周边村民的调查询问,猕猴采食人工种植植物主要有锥栗、毛竹笋、西瓜、柑橘,其次是油萘、黄豆等农作物。据访问和实地调查,猕猴采食锥栗、西瓜等农作物,只吃甜熟的,摘到未熟,会丢弃,即猴群到过的地方都是折断枝条和丢弃果实,对农作物造成较大的损失。

表2 建瓯万木林自然保护区猕猴主要取食植物果实情况Table 2 The main fruits and seeds as food sources for Macaca mulatta in Jian'ou Wanmulin Nature Reserve

续表1Table 1(Continued)

3.3 猕猴活动规律

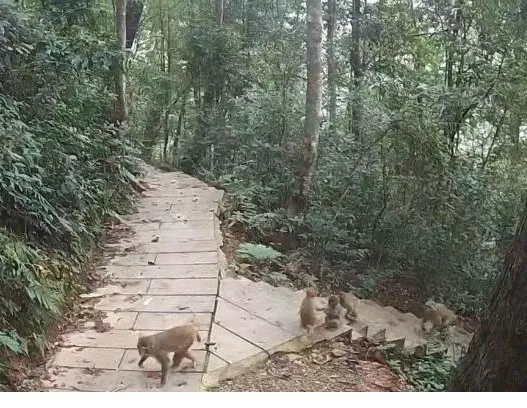

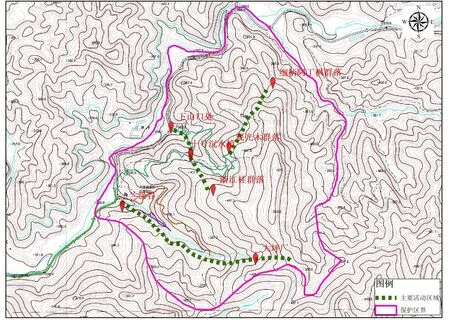

3.3.1 活动地点 在调查期间,保护区山脊最高海拔处(571 m),只发现1次猴群的踪迹,且活动时间较短,这可能是因为保护区最高的山脊处,分布较少藤本植物,且没有水源,不是猕猴活动的最佳地点。通过定点观察和结合护林员几十年巡护所见,万木林保护区内的猕猴,喜欢在海拔240~500 m藤本植物发达阴湿的山谷地带活动,主要在四个区域活动:兰缘谷-大坪厂沿线、森林步行道十号沉水樟-下山口处、观光木群落-细柄阿丁枫群落、浙江桂群落-十号沉水樟(图 1、图 2)。

图1 调查期间拍摄到的猕猴Figure 1 Macaca mulatta photographed during the investigation

图2 万木林保护区猕猴主要活动区域路线图Figure 2 The moving routes for Macaca mulatta in Jian'ou Wanmulin Nature Reserve

3.3.2 活动时间 猕猴活动有明显的趋食性,一年中,春季,由于保护区内缺乏猕猴喜食的野果,猴群取食植物的嫩枝、嫩芽和花朵,猴群白天从观光木群落到细柄阿丁枫群落,越过麻仔垅沟谷到与保护区毗邻的徐坑自然村竹林,或从浙江桂群群落到距离保护区2和1 km的七道村和南科村的竹林,取食村民毛竹笋;夏季,则取食油萘、西瓜、柑橘等农作物;秋季,猴群在保护区内,取食尾叶那藤、南五味子及壳斗科植物果实,也会到周边村庄取食锥栗;冬季,食物较匮乏,猴群除了采食树叶、嫩枝,还吃昆虫、蚂蚁等。一天中,早上6∶00~11∶00猕猴活动最为活跃,主要以移动和取食为主,12∶00~15∶00则相对安静,15∶00~17∶00又出现一个活动高峰期,天黑则上树休息。

在调查期间村民反映2017年猕猴损害农作物较严重,有12起,主要损害锥栗、西瓜、柑桔等农作物,且受害面积较大,多集中在7—10月。2018年秋至2019年春季期间,只在7月,徐坑自然村村民反映西瓜遭受猕猴损害。而2017年是保护区内壳斗科植物歉年,2018年则是壳斗科植物丰年,遍地都是壳斗科果实。因此,猕猴到周边村庄损害农作物的程度,可能与保护区内的壳斗科植物果实丰歉年呈反向关系(危害农作物情况见图3、图4和表3)。

3.3.3 习性行为 在蹲点观察中,发现猴群中“哨兵”会通过敲打树干,作为活动集结的信号。春秋季,在猴王的带领下,猴群到保护区周边村庄采食农作物时,在出发前,猴王会先派出2~3只猴子,充当“侦察兵”,先到目的地侦察情况,若没有发现险情,则第二天成群的猴子出现在取食地点。村民们采取了放置稻草人、燃放鞭炮的方法驱赶,在短期内有效,但猕猴有较强的学习能力,经过几次恐吓后就不再害怕。

图3 猕猴危害锥栗现场Figure 3 Photo of Macaca mulatta damaging Castanea henryi

图4 猕猴危害西瓜现场Figure 4 Photo of Macaca mulatta damaging watermelon

表3 2017年万木林保护区猕猴危害周边农作物情况Table 3 Statistics for crop damages of Macaca mulatta in Jian'ou Wanmulin Nature Reserve to surrounding villages in 2017

4 保护措施建议

为了有效保护猕猴,也为了减少村民损失,做到以人为本,维护生态平衡,促进人与自然的和谐共处,化解野生动物保护与村民经济利益之间的矛盾,助力乡村振兴,遵照野生动物保护法等法律法规,提出以下建议:

(1)尽快制定补偿办法。依据《中华人民共和国野生动物保护法》第十九条“因保护本法规定保护的野生动物,造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的,由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定,有关地方人民政府采取预防、控制国家重点保护野生动物造成危害的措施以及实行补偿所需经费,由中央财政按照国家有关规定予以补助”。的规定,建议尽快出台《福建省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》,明确其损害补偿责任、损害补偿主体、损害补偿范围、损害补偿方式和损害补偿程序等,为野生动物造成损害补偿提供可操作的依据。

(2)扩大保护区域面积。据调查了解,20世纪70年代,栖息在万木林保护区猕猴数量为30余只。现已增加到80余只。而万木林保护区常绿阔叶林面积仅188 hm2,且野生动物猕猴的活动存在着明显的趋食性,其活动范围大大超出了保护区区域。因此,建议扩大猕猴栖息地范围,来满足其生存空间。可将与自然保护区相连的自然保护区小区(点)及其它生态公益林划归自然保护区管理,并可享受福建省人民政府2008年1号文件中省级以上自然保护区生态公益林每667 m2增加3元补偿标准,来提高生态公益林所有者的利益和保护野生动物的积极性,以扩大野生猕猴的栖息地范围。

(3)科学选择种植品种。对自然保护区等野生动物集中分布区,政府及相关部门应规划和引导村民尽量种植猕猴不喜欢取食的农作物品种,控制其食物来源,以避免或减少危害。可种植用材林、绿化树种、药用植物等;对林缘的农耕地尽量予以退耕还林或改种茶叶等。

(4)开展赔偿保险试点。依据《中华人民共和国野生动物保护法》第十九条“因保护本法规定保护的野生动物,造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的,由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。有关地方人民政府可以推动保险机构开展野生动物致害赔偿保险业务”。建议在万木林省级自然保护区开展猕猴危害农作物造成损失赔偿保险业务试点工作,建瓯市房道镇行政区域内(建瓯万木林省级自然保护区周边村庄),受到国家Ⅱ级重点保护野生动物危害农作物造成损失的对象,均为参加保险对象,每年一投保,投保所需经费由省、市、县财政按75∶10∶15负担,在保险期间,因发生野生动物猕猴造成农作物损毁的,均可按赔偿标准获得保险公司的赔偿。

(5)筹措安排补偿资金。野生动物造成的损害,除政府予以补偿外,建议各级政府或各级野生动物协会设立“野生动物造成损害的补偿基金”,并可接受个人和企业捐赠。按照野生动物保护法律法规的规定,被野生动物损害的,从救灾经费或其它经费中给予适当补偿,以弥补受害者的损失,使广大群众保护野生动物的积极性不受挫伤。