广宗玉皇醮会音乐文化的神圣与世俗

李雨濛

[摘 要]广宗县玉皇醮会通过太平道仪式音乐为信众构建起“神与俗”二元的异质世界。鼓吹班的功能性用乐,不仅代表着世俗世界,还体现出中国礼乐文化的当下遗存;道士乐班通过在核心仪式场域的用乐,代表着神圣性,起到了“神-俗”之间的桥梁作用;打醮期间的戏班表演,则通过显圣物(hierophany)表征建构起符号象征系统,在“神与俗”互动下形成多重结构,成为打醮仪式活动的一部分。

[关键词]广宗玉皇醮会;神圣;世俗;太平教;鼓吹班

爱弥尔·涂尔干(Emile Durkheim,1858-1917)在其经典著作《宗教社会的基本形式》中,将人类的全部经验划分为相互对立的两个世界即“神圣与世俗”,人类在这种二元对立的框架下进行思维及实践活动,从而形成集体性的“教会”。宗教思维中主体对“存在”“客体”进行思考,延伸至人与人、人与社会的关系之中,由此涂尔干推断出宗教是集体的产物,并与社会相互融合。自涂尔干以来“神圣”与“世俗”成为研究宗教的两个基本范畴和方法论。涂尔干在面对18世纪末欧洲社会由于技术进步所带来的社会巨变时,与同时期的人不同,他试图利用宗教所具有的道德力量与集体情感等社会功能,引导欧洲社会走向更美好的未来。

当下中国社会,在科学技术的不断推动下,不但迎来了政治、社会、经济、文化等多方面的现代化发展,还在某种程度上出现逐渐向后现代转型的趋势。在此基础上,宗教被拉下神坛,从而将人类的神权思维破除。与此同时发生的是,现代性社会中所具有的人际关系冷漠、个人主义膨胀、物质欲望爆炸等一系列世俗性社会问题。在全球化推动下这些社会问题渗透在人们日常生活的每一层面:如城镇化发展导致的“农村移民”问题,具有城市性特征的大众文化与乡土文化随着“农村移民”的流动动摇着中国传统乡村民间信仰的根基。在现代化与世俗化双重冲击下,民间信仰的神圣性与世俗性的对立逐渐消弭,并县呈现出互融的态势。这一变化让人想起一个多世纪前,涂尔干在面对欧洲社会变化时对宗教的社会功能性思考,因此本文引入“神圣与世俗”的概念,以期解释民间宗教信仰对当下中国社会的作用。

一、广宗县概述

广宗县作为太平道的发源地,位于河北省邢台市东部,东西与威县、巨鹿相邻,南北与邱县、南宫接壤。其历史悠久,在不断演进中保存了大量的太平道文化遗产。自秦统一六国“废分封,置郡县”以降,广宗县的地名沿革时有变化。秦时广宗县属巨鹿郡,明清时期广宗县则隶属顺德府管辖,民国十七年(1928年)改隶广宗县,1949年河北省人民政府成立,广宗县划归邢台市直至今日。太平道创立于东汉时期的巨鹿郡,广宗县在当时属巨鹿郡管辖,因此广宗县也是太平道的发祥地之一。虽随着时间推移广宗县地名多有更替,但其文化的整体风貌少有变化。广宗县地势平坦,属平原经济农耕文化,由于水资源匮乏、雨旱两季分明、人口密度大、生产技术落后等原因,造成这一地区的粮食产量低、经济落后、民生贫苦等现象。但该地区所属的特殊地理位置,在历史发展过程中,使得这一地区的农耕经济文化与北方游牧经济文化在战争与贸易往来上多有交流,在一定程度上促进了本地区的文化繁荣。恶劣的自然条件与特殊的地理位置,形成了广宗县经济与文化不一致的现象。本文将在对广宗县高家庄玉皇醮会田野考察的基础上,对醮会科仪音乐文化进行神圣与世俗的文本分析。

二、太平道的“神圣”與“世俗”

中国传统社会在高度集权的中央行政机制下,逐渐催生出超世俗的宗教观念,这种观念认为凡俗世界之外存在一个神圣世界,而世俗世界中的万物,都是由神圣世界中最高地位的神创造、掌管、支配。中国自周天子制礼作乐以降,“祭祀”被纳入国家礼制之首,称之为“吉礼”。国家最高统治者,同时担任国家的最高祭司,并将一切不属于国家典章祭典范围的祭祀活动划归为“淫祀”之列。这一制度上的规定将中国传统社会的最高统治者卡里斯玛化,成为政治性“俗”与神圣性“神”相融合的化身。正如马克斯·韦伯在《中国的宗教:儒教与道教》一书中所说:最高祭祀此职务之不可或缺,正是皇帝宗主权之所以能维持下去的原因。①中国古代社会“礼乐制度”之仪式仪轨,成为最高统治者维护政权与最高祭司身份的粘合剂。作为农耕文明的中国古代社会,人们对天、地祈福崇拜是不可或缺的,被制度化的“五礼”之祭祀天地的吉礼,成为皇帝政治权利的象征,他即尊享至高无上的政治权利地位,又在祭祀典仪中成为保佑百姓丰收平安的最高代言人。他不仅有权对世俗世界做出裁决,还有权对超世俗世界的诸神做等级的划分,甚至在“灵性”受到质疑时有权将其从崇拜对象中撤除。其中的“世俗与神圣”“礼制与俗制”均体现在其中,如《礼记·曲礼》所提到的“礼不下庶人”,很好地体现出庶人与皇帝在礼制上的差别。在此社会背景下创立并发展起来的具有原始宗教色彩的太平道,同样呈现出神圣与世俗二者之间的互动融合。

太平道具有早期中国原始宗教色彩,由东汉末年古巨鹿人张角所创。太平道信奉“中黄太一”,以老子的《道德经》为思想渊源,以“符水行医”为传教手段,以太平道乐、科仪跪拜为神俗沟通的桥梁,在吸收巫术、儒家、阴阳五行、天文学、医学等内容的基础上,通过神道设教的方式建立起一个军教合一的宗教组织,体现出道教创立之初神圣性与世俗性的融合。东汉末年是一个黑暗时代,宦官专政、刑法暴滥、民不聊生,使得民众对太平道所宣扬的“理想社会”“致太平”等思想深信不疑,这为太平道的创立和发展提供了机会。太平道用教义、教规,将自己的政治主张合法化,并利用宗教教义招募生活在痛苦之中的信众们,不仅为民众在精神世界构建了理想家园,并为民众在现实世界推翻黑暗统治提供了实践依据。在此基础上,太平道发展迅速,有信众数十万之多,范围可达郡国青、徐、幽、冀、荆、扬、兖豫八州。创立者随后带领发动了 “黄巾起义”,由此不难看出,太平教创立之初已将社会制度、政治权利与集体宗教信仰相联系,彰显其思想源头“道”的“整体”观,如《太平经》强调的:“积德不止道成仙”(《卷九十四至九十五》),②同样体现了“道”之“整体性”的宗教思想。广宗县是太平道的发祥地,其宗教思想深入乡间民众的生活之中。当下广宗县民间礼俗诸如丧礼、打醮都会请道士做道场,民间礼俗在神与俗的二阈世界中互动互融。

三、广宗玉皇醮会太平道科仪用乐

农历正月十八至二十三(2018年3月5-10日),笔者与河北师范大学赵书峰老师、邢台学院李涛老师以及他们的学生共8人,对广宗县高家庄村玉皇醮会进行了为期6天的田野考察。其中5天醮场全科,包括普坛共6天。打醮科仪用乐由两种不同的音乐组织构成,分别是火居道士科仪用乐和吹打班道路仪仗用乐。道士乐人与鼓吹乐手虽然在同一仪式场合,但二者却在醮场位置、社会身份地位,以及民众截然不同的态度等方面显现了在中国传统礼乐文化的国家在场下,功能性用乐中“神圣”与“世俗”的互动关系。

(一)世俗性——鼓吹乐班

广宗县高家庄玉皇醮会是民间礼俗的缩影,祭祀之礼不仅具有祈福禳灾的神圣性,还在世俗层面,起到规范国家政治结构与社会秩序的社会功能性和实用功能性。当下乡间社会的民间礼俗是古代社会国家礼制逐渐下衍的一种俗化显现,并为中国古代国家礼制的多种理念继承与发展创造了良好的生存语境①。河北广宗太平道乐不仅是一种河北地方乐种,还是民间重要的道教祭祀活动,其中大量的音声景观,如吟诵太平经的文坛、吹打太平乐的武坛、吹奏凡俗音乐的鼓吹乐班,与道教科仪相辅相成形成一套“神圣”“世俗”二元對立的两阈祭祀体系。作为凡俗与神圣的沟通桥梁,仪式用乐是打醮科仪中的重要组成部分,繁杂的道教科仪用乐和鼓吹班在行乐时演奏的曲牌,不仅体现出神圣性与世俗的互动关系,同样彰显出“礼乐相须以为用,礼非乐不行,乐非礼不举”的传统礼乐观念与音乐文化的功能性意义。据《顺德府志》(十六卷·清乾隆十五年刻本)中对婚礼、葬礼、祭礼的相关记载我们不难发现礼乐制度对广宗县的影响:

婚礼:男家以彩币、聘财、牲果、鼓吹送女家,曰“聘定”。……诘旦,女家具冠服、脯果,鼓吹往谢,曰“回礼”。……诘辰往娶,婿先行,鼓乐前导,轿用彩结。……女家复具衣饰,鼓吹导送男家,曰“追三”。

丧礼:柩出,楮幡鼓吹前导,经亲友门,必迎奠,曰“邀祭”。……葬毕,纳主魂亭,鼓吹徒步导归,虞祭。……濒葬,有俳优舞歌者,曰“暖扮”。

祭礼:遇春祈秋报是,乡人醵钱谷,具牲醴,盛张鼓乐,扮杂剧于神庙前。先日晚,谓“暖神”;次日,谓“正赛”;祭毕,乡人馂其余,谓“破盘”。

《广宗县志》(民国二十二年铅印本,十六卷)中也有相关礼乐固化以为用的记述:

婚礼:届期,男衣冠盛饰,至家庙行礼,并遍遏尊长。昧爽(亦有婚期前一夕者),具彩舆,鼓乐前导,男亲迎至女家,行奠雁礼。

丧礼:先期,讣告亲友(近丧曰讣,远丧曰告期),名曰“引状”。届期,雇用鼓乐,延礼生四人相礼。孝子哭泣,行迁柩、朝祖并家祭礼,三献、读祝、侑食、哭奠,皆有定仪。

以上文献所载,在婚礼、丧礼、祭祀中的 “鼓吹前导”“鼓吹徒步导归”体现出礼乐制度中“卤簿”之礼的实用性功能,这与当下广宗县玉皇醮会鼓吹班之功用具有一致性。

民国二十二年铅印本《广宗县志》中,我们还发现作为国家吉礼小祀对象的“城隍”,下行至地方官府祭祀的相关记载:初丧,备衣衾,小殓。家属焚纸钱,哭踊哀号招魂,在城则赴城隍庙;在乡则赴土地祠,名曰“报庙”。

综上可见,广宗县打醮仪式用乐,具有深厚的礼乐文化积淀和功能为用的特点。在对广宗县礼俗仪式有轮廓性的把握后,下文将以功能性为视角,对高家庄玉皇醮会仪式用乐的鼓吹乐班,进行神圣与世俗、礼与俗互动的详细阐述。

中国古代社会的乐籍制度作为一种惩罚手段,将罪犯、俘虏及其家眷列入籍中世代相传,即便乐籍制度早在雍正时期就已废除,但这份集体记忆却仍留存于当下百姓观念之中。高家庄玉皇醮会的吹打班不论是打醮期间的所在位置,还是劳务费上,都与道士乐人有所区别。而作为局内人的乡间百姓,却对此差别都报以理所应当的态度。这一现象,除了古代社会制度所形成的历史观念外,还因为在“神—俗”二元对立的宇宙观中,道士乐师被认为是为神奏乐,而鼓吹班则被认为是服务于凡俗世人,百姓在此观念下形成一条清晰的分界线,造成当下鼓吹班社会地位低下、受到歧视的民间传统。

高家庄玉皇醮会的鼓吹乐班由唢呐乐人刘树贵组织,乐队由两支锁呐(G调)、一个小镲、一个小鼓组成,共4人。演奏的曲牌多为:【二句半】【楼上楼】【五字开门】【五六五】【一二三】【大开门】【小开门】等。六天打醮每人720元,虽然所花时间、劳力与道士乐人相同,但醮会支付给他们的费用相较于道士更低。打醮期间他们被安排在醮棚外的西侧,供桌上放有“喜王太子神位”,期间偶尔有香客放些供果在“喜王太子神位”前,大多数情况是由醮会的工作人员,从棚内拿来多余的供品给鼓吹班的乐人充饥,较之棚内旺盛的香火和鼎盛的人气,鼓吹班还是显得冷清许多。

打醮期间鼓吹班主要在“行乐”和“三通鼓”时吹奏,没有演奏任务时他们则在棚外闲坐聊天。刚入春的北方,天气干燥多风寒冷,醮棚内设有专门供道士乐人休息的区域,使得他们免受严寒袭扰。而鼓吹班则被安排在四面透风的席棚内,棚外时常黄沙漫天、寒风瑟瑟,但他们仍然默守“不能进醮棚”的规矩不越雷池。这种由传统留存下来的,“神—俗”二元对立的集体记忆,造成现实中道士乐人与鼓吹班的差别对待。这份神圣与世俗的传统力量,不仅影响着当下民间百姓在观念、精神、心理等层面上对鼓吹乐班的冷漠与歧视,同样影响着鼓吹乐班在实际生活中受到的礼待。

行乐在道士出棚做法祈福的道路上,由鼓吹班做导引、警严、威仪时演奏,具有明显的功能性。仪式队伍到达庙宇等核心祭祀场域后,由道士乐班的镲和铙变换节奏,来提示核心科仪环节开始。在道士高功做法时,唢呐乐班只能在庙宇外围,或者在核心祭祀场域很远的一侧。待仪式结束后,众会首齐呼三声:“福生无量天尊。”鼓吹班这时,再伴着众人的呼声奏乐,所奏曲调没有严格规定。值得注意的是,道士乐班和鼓吹班在不同仪式场合奏乐时,乡村百姓作为旁观者,在情绪层面的明显差异:道士乐班奏乐诵经时,周遭氛围寂静庄严,会首及其围观者的情绪低沉、静默配合,时而小心翼翼为神像奉上祭品。而当仪式结束,继而由鼓吹班吹奏,会首和围观者则表达出随意、嬉笑的情绪状态。道士乐班在神像画轴前诵经奏乐,民众将这一音乐事象视为通往神圣空间的桥梁。鼓吹乐班则被视为演奏的是具凡俗性特质的音乐,除了为道士乐班冗长繁杂的科仪平添热闹欢乐氛围外,更重要的是行卤簿之礼。严肃庄重具有程式规定性的太平道乐为神圣的神灵演奏,满足人们精神与信仰需要,而在程式上没有规定性的鼓吹乐班则为欢乐喜俗的凡俗世界演奏。从文化主张的学者来看“情绪是(被文化)建构的,具有差异性、可阐释的”②。通过“神与俗”二元的信仰体系建构,将民众的情绪进行“规训”,作为该信仰体系内的民众来说,他们明确知道何种情绪应该在何种场合表达,从而将个人情绪进行社会化。

除在行乐时演奏外,吹打班也在“三通鼓”时配合道士乐师演奏。“三通鼓”是每场科仪前,由道士在醮棚内敲鼓三次,分别代表“风、雷、雨”,意为“召集神灵”。其寓意是祈求打醮时能风调雨顺、惠风和畅。鼓吹乐班在棚外听到三通鼓时,需要演奏与之相对应的曲牌:【大白门】【背马令】【二板串】,曲目固定、顺序固定,体现了中国传统社会中“礼乐相须以为用”在当下社会生活中的整体一致性。与此同时,鼓声与固定的曲牌成为道士乐师与鼓吹班彼此交流的语言,鼓声起,仪式始,他们配合默契。不仅如此,在一次晚饭与当地村民聊天时,有位村民提醒我们说:“快听,三通鼓了,晚上醮场要开始了。”由此可见太平道乐的科仪程式在当地已经深入人心。据唢呐班乐人刘树贵介绍,他们在“三通鼓”后演奏是老一辈流传下来用于“伺候”三通鼓的规矩。从唢呐班的音乐文化隐喻上也能看出,在打醮仪式中其社会地位较低。

由于天气原因,棚外狂风席卷、黄沙漫天,鼓吹班就像被这黄沙掩埋一样被人遗忘,信众对鼓吹班的漠视与醮棚内旺盛的香火、热闹的氛围形成鲜明对比。据了解,他们中最年长的王红恩是平乡县王座楼村人,今年70岁。最小的是丁秋堂邯郸市曲周人,今年58岁。组织鼓吹班的是唢呐乐师刘书贵,今年68岁,平时靠吹唢呐为生,有时也在剧团里演奏锣或梆子,是广宗县南孝路人,17岁時跟随师父赵金山学艺,是其门下的第17代传人,师兄弟共100多人。据刘书贵介绍,师父赵金山是“官吹”,官府坐堂时吹奏唢呐。因此师父所会曲牌数量较多、技艺娴熟。由此可见,国家礼制仪式用乐已深入影响至广宗县,从鼓吹班的仪式用乐也能看出国家与地方的“上下一致性”,如行乐导引、警严之功用,彰显国家礼制仪式用乐中的“卤簿”之礼。当笔者问及现在是否有人跟随他学习唢呐时,刘书贵摇着手说:“可没人跟咱学,咱这都是下流、下三滥的事儿,没人学。”笔者就棚外唢呐班无人问津,实感可怜之事与道士们交谈,一位道人则回答:“他们就干的这个活,没啥好可怜的。”广宗县高家庄玉皇醮会不仅彰显中国传统礼乐制度下的仪式用乐整体一致性,还体现中国传统社会“贱民”乐籍制度下的集体记忆。中国传统社会将贱民入籍世代相传,这一群体上千年来都处于社会最低阶层,不被世人所尊重。虽清雍正元年解除“乐籍”制度,但从笔者与上文两位受访者的交谈中,以及民众对两个用乐团体判然有别的态度不难看出,在中国传统社会功能性用乐制度下,当下乡间社会留存的“神圣与世俗”的集体记忆。

(二)神圣性——太平道火居道士乐班

广宗县太平道教音乐文化建立在宗教性的人(homo religiosus)基础之上,它假定在我们经验世界之外存在一个神圣世界。卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961)提出集体无意识的概念,认为个人无意识有赖于更深的一层,它并非来源于个人经验和后天中获得,而是先天存在的,荣格将这更深层的一层定名为集体无意识。由于它在所有个人身上都是相同的,因此它组成了一种超个性的共同心理基础,并且普遍地存在于我们每一个人的身上。①集体无意识具有客观性,而构成集体无意识内容的,荣格将其称之为原型(archetype),原型是领悟(apprehension)的典型模式。每当我们面对普遍一直和反复发生的领悟模式,我们就是在与原型打交道②,高功、道士通过仪式用乐,将人们内在的集体无意识“原型”象征性的表现出来。

广宗县道教打醮科仪的将“风”“雷”“雨”这类人为不可控的自然现象转换成“三通鼓”的音乐文化隐喻,从而赋予世界以新的秩序,建构起一个神圣世界。在面对自然灾害等这类不预测的现象时,人们通过道教仪式进入神圣世界,从而恢复被“风”“雷”“雨”等自然原型威胁的心理经验。广宗县太平教通过仪式、用乐与教义将不可解释的自然之物,解释为可被理解的象征体系,从而阻止精神的不可预测性,以及不可控的情感冲击意识领域。定期举行宗教祭祀活动,一定程度上有利于该社区的人际和谐。

米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)在其著作《神圣与世俗》中引入显圣物(Hierophany)这一概念,他认为不论是原始的宗教,还是最发达宗教(the most highly developed religion),它们的历史都是由许许多多的显圣物所构成的,都是通过神圣实在的自我表征构成的①。广宗县太平道神圣空间的构建是在打醮活动开始数天之前,由会首组织搭建醮棚。醮棚按照道教太极八卦特有的方位规则构建,这为世俗世界构建起一个新的“宇宙论”。例如高庄玉皇醮会的醮棚搭建,由于场地原因,醮棚的朝向实际是坐北朝南,但醮棚内日神、月神、东华门、西华门的方位则按照“坐南朝北”的八卦方阵转换,与实际方位相反,并设有不同的功能分区,每一个分区具有不同的功用。广宗县打醮的醮棚设置一般主要由两部分组成,包括前殿和后殿、坐南朝北,后殿设有“三清殿”“财神殿”“真人府”等神坛,神坛数量及醮棚长、宽、高的设定没有特殊规定,根据每次打醮活动场地的变化而变化。具有神圣性的仪式活动在醮棚内或指定场域进行,对于信众来说仪式场域内与场域外就是神圣和世俗两种不同性质空间。而醮棚内的“天门”,则成为阻隔世俗与神圣空间的显圣物,信众通过太平道所赋予“天门”的象征意义,形成世俗空间与神圣空间的中断,进而满足人的宗教性。太平道科仪的神圣性,是神圣空间场域建构的必要因素,高功、道士通过将科仪戏剧化,对太平道的抽象教义具体化,进而便于被民众认知,并对该信仰圈民众的行为进行社会化的“规训”,如在醮棚的神像前不可随便说话等。

太平道仪式用乐是太平道科仪的核心,作为象征文化太平道音乐通过唱奏,形成神圣的秩序空间,信众在这样的秩序空间中被允许或禁止一些行为,这种禁忌性的规定进一步加强了秩序空间的神圣性,从而使民众更加相信通过一系列仪式活动可以达到与神灵的沟通。作为神圣空间与世俗空间联系的中介,道士乐班是信众通往宗教神圣殿堂的特殊通道。

打醮科仪用乐分为文坛和武坛,文坛为道士唱诵部分,由经文和经韵构成,太平道乐人称之为“经腔”“韵腔”等,包括【步虚】【诵经功德】【小卷帘】等韵曲,吟唱时常伴用木鱼、法铃等法器,唱腔融合邢台方言与当地民歌吐字发音的韵调,具有旋律起伏较小、少拖腔、叙事性为主、唱念结合等特点。道士乐师所用乐器有:笙(G调)、管子(G调)、竹笛(G调)、大鼓、手鼓、铛子、小镲、大镲、铙、木鱼、法铃,吹奏曲牌:【五六五】【小风韵】【朝天子】【六句赞】等,笙、管、笛吹奏类乐器用于醮棚、庙堂内,行路时用铜器打击乐,音乐风格上具有河北地方特色。广宗县道教醮会的仪式活动以醮棚为核心的神圣空间,打醮期间仪式、诵经、跪拜祈福等多数神圣性活动都在此举行。打醮仪式持续三到五天不等,祭祀仪式开始的第一天,高功通过“请神箱”“启架(请玉皇)”“开经借地”等科仪,将各路神仙请入棚内,以此获取在该领土建立醮棚进行祭祀仪式的合法性。例如打醮第一天的“开光仪式”,在供奉众神像的后殿举行。会首依次将盖在神像头上的红布用竹竿取下 ,然后由高功在神像前,拿带有朱砂的毛笔在空中画符,随后将朱砂点在神像额头中间和嘴唇上。点朱砂的文化象征隐喻是:为神灵开窍、灵气送出。仪式最后用毛巾在空中轻拂,其文化象征隐喻是:为神灵拭去身上的灰尘。整个开光仪式在乐班的器乐伴奏下进行,乐队组合为两把管子、两把笙、一小镲、一手鼓、一铛子,演奏曲牌【五六五】。

广宗县玉皇醮会通过搭建醮棚构建起一个区别于世俗的神圣异质空间,在集体无意识的超个性共同心理基础上,作为信众与神灵沟通的桥梁,太平道科仪用乐将象征性的原型,具象地表现出来,加强打醮活动的神圣性。

四、广宗县玉皇醮会戏剧音乐

本章以广宗县高家庄村玉皇醮会戏剧音乐事象为例,在田野调查基础上,运用维克多·特纳(Victor Turner)的“阈限”(liminal)、“近阈限”(liminoid)理论,以及理查德·谢克纳(Richard Schechner)的人类表演学理论来分析广宗县高家庄玉皇醮会的戏剧文化事象,以此探究在表演的“过程性”本质中,高家庄玉皇醮会戏剧表演是如何通过显圣物(hierophany)表征建构起符号象征系统,以及如何在神圣与世俗相互转化的过程中,与道教仪式产生互动关系,从而构成仪式整体的一部分。

早期现代主义人类学家试图将人类文化行为放置于一个超级结构之中,以此寻求人类普遍化的文化模式。然而随着消费主义和社会现代性的不断发展,人们原有的日常生活被不断解构。为了应对社会发展所带来的新变化,20世纪的人类学理论范式逐渐向后现代主义转换。其中20世纪60、70年代具有重要地位的人类学家维克多·特纳,将自己的研究聚焦于:人们在面对世界人口快速流动所带来的不同文化之间的互动、融合与碰撞时,是如何对社会文化象征领域进行改变的。特纳为此将仪式行为表演化,通过对仪式戏剧化的分析,从而理解“他者文化”中的社会行为。特纳提出社会戏剧(social drama)的“过程性结构化”(processually structured),认为“社会戏剧(social drama)”是人类所共有的文化,而这一文化并不是一个稳定不变的结构系统,而是被“过程结构化”(processually structured)。特纳在范·盖内普的分离(separation)、阈限(liminality)、重合(reintegration)三阶段分析框架基础之上,进一步发展了“阈限”阶段,将其更加细化分为“阈限”(liminal)与“近阈限”(liminoid)阶段,把仪式这一“过程化”的时刻放置于更为广泛、更为世俗的社會文化中,认为这一阶段具有模糊与反结构性,并赋予人们以颠覆性和逆转性的力量。这蕴含着特纳的研究视角从普遍结构到过程性的后现代转向。20世纪80年代,谢克纳创立人类表演学,用来研究各种各样的无边无际的人类活动,包括艺术和各种行业中的表演,宗教、运动、体育、游戏。①他将戏剧与人类学相结合,认为“我们生活在一个后殖民的‘表演化的时代”②。

戏曲起源于巫术—宗教活动,它将具有表演性的祭祀仪式转化为“非仪式化”的世俗表演呈现在观众面前。当下祭祀活动中的戏曲表演具有双重意义,一是艺术表演,一是社会表演;一是美学意义,一是人类学意义③。活态留存于乡间社会祭祀活动中的戏剧表演是仪式结构的一部分,在神圣与世俗、戏剧与仪式的过程化结构中不断转换。广宗县太平道音乐文化由宗教信仰、宗教仪式、戏曲表演、民俗表演等多种文化事象构成,它以活态的方式留存于当下中国的乡村社会,并在其“活性”的实质中不断变化。广宗县高家庄村玉皇醮会打醮期间,醮会组织者除了邀请高功、道士为一方百姓祈求风调雨顺外,还邀请了豫剧团供大家在醮会期间欣赏娱乐。值得注意的是,豫剧团不仅演唱具有审美价值的传统剧目,还在打醮的第一天与最后一天的清晨在醮棚内演唱神戏。作为太平道仪式结构的组成要素,仪式中的符号象征系统赋予豫剧表演神圣性,在“蓬莱岛-门”的隐喻下,豫剧表演在神圣与世俗中不断转换,成为宗教仪式与表演艺术之间的阈限阶段,是一个具有多重结构的文化事象。基于此,本章将对豫剧表演在神圣与世俗二元对立结构中的过程性转换,以及戏剧表演与宗教仪式之间的互动关系展开研究。

(一)广宗县高家庄村玉皇醮会豫剧团简介

据该剧团演员史先生介绍:此剧团由包括乐队、演员等20多位人员构成,年龄最年长为四十多岁、最小的十几岁,其中有国家一级演员二人及国家二、三、四级演员数人,并多次在省、市戏曲大赛中获奖。他们每月有五到六次的演出机会,多是庙会、婚丧嫁娶、祝寿、开业等场合,月收入在4000块钱左右。④

(二)神圣与世俗的多重结构

神圣空间中的物被视为是一种圣化的、超自然的物,具有除自身外的其他意义。广宗县高家庄村玉皇醮会通过一系列孤立的显圣物(hierophany),建构起多重结构的空间符号象征系统。信众通过神圣空间的显圣产生与日常世俗生活的断裂感,在这样的氛围中信徒感受到神圣空间的开放和神灵的显现,表现了当地人的共同信仰。

空间概念在社会生活中并不只是物理参数,还意味着该社区的集体情感。涂尔干指出空间的各个部分并不是同质的,相反他们都具有特定的情感价值。①在米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)看来,世俗的空间是均质(homofeneous)的、中性的、可以以任意的方向被分割、被划界。而对于宗教徒而言,空间并不是均质的,宗教徒能够体验到空间的中断,并且能够走进这种中断之中,空间的某些部分与其他部分彼此间有着内在品质上的不同。②广宗县高家庄村玉皇醮会神圣空间的结构性建构,除了醮棚内的显圣物外,还包括戏台在打醮仪式结构中的空间象征意义。戏台的搭建位置并不是随意选择的,它的每一个空间单位都有除它自身之外的更加意义深刻的隐喻。

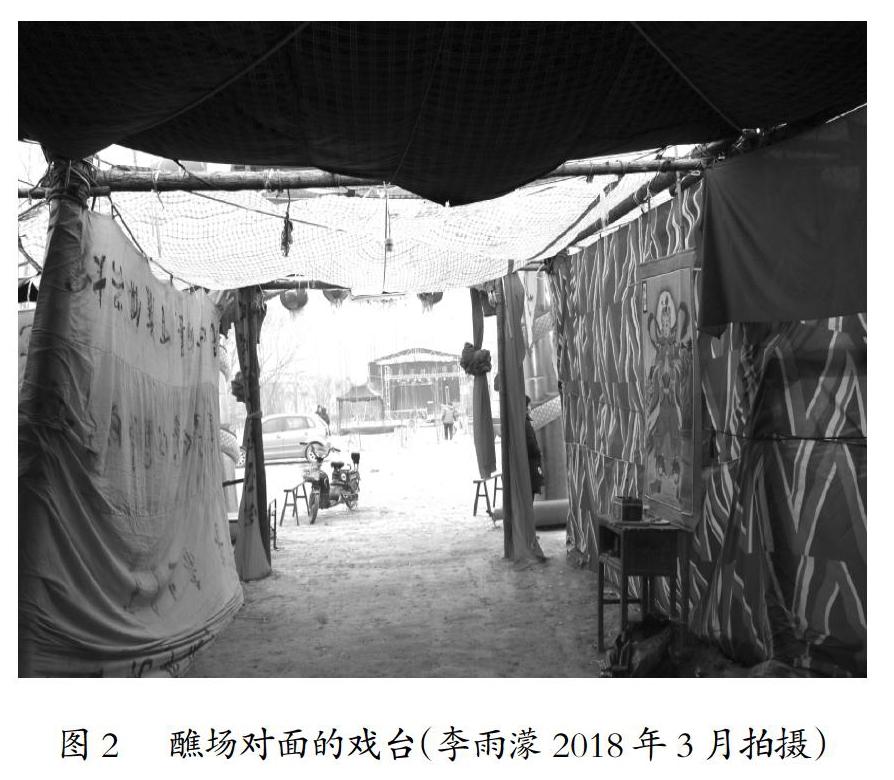

高家庄玉皇醮会的戏台选建在醮棚西门“蓬莱岛”的正对面,“蓬莱岛”作为能指项,意指祭祀“请神”仪式后,神灵进入醮棚内部的“门槛”,代表着一种空间连续性的中断(a solution of continuity),同时表示着世俗的和神圣的两种存在方式的距离。门槛就是界限,就是疆界,就是区别出了两个相对应的世界的分界线。③戏台借助“蓬莱岛”门槛的符号象征意义,具有了世俗审美之外的神圣性,成为显圣物信仰场所,使其在空间上中断并超越了世俗空间。圣化的戏台被嵌入到打醮仪式活动的空间象征体系之中,成为整体仪式空间的组成部分,使神秘不可知的世界变成可接触的真实存在。信众相信,神灵通过“蓬莱岛”这个通道,可以看到戏台上的表演,以此达到以戏酬神、祈福消灾的目的。戏台空间结构的圣化,赋予了戏曲表演“为神献戏”的功能性,同时也是戏曲表演在神圣与世俗二元对立结构中相互转换的场所。

高家庄村玉皇醮会的戏曲表演不仅在醮棚外的戏台演唱酬神、娱人,还在醮棚内的台面前演唱“神戏”。戏曲演员通过“蓬莱岛”门槛的隐喻,感受到醮棚的圣化和神灵的显现。他们对着神牌演唱戏曲,通过戏曲的唱词与神灵沟通,将自己祈福禳灾的心愿通达于神灵。同时,随着表演空间的转换,其观众群体也随之转换。谢克纳在《人类学和戏剧学之间的联系点》一文中认为:“除非有足够多的观众来活跃整个剧场——让演员能感觉到观众的存在并通过演员和观众的互动来让整个共享的空间充满张力——否则演出会失去固有的活力。”④在这里谢克纳强调了观众的重要性,认为表演相较于电影、电视具有产生“集体活力”的特点。而“神戏”与平时在戏台上表演的不同在于,其演唱时间较早,演唱时醮棚内除了提前准备仪式所用法器的几位高功外,只有零星的几个人在棚内。当演员开唱、伴奏乐器响起时,也只有寥寥几个人。但是即便如此,演唱神戏的三位演员依旧身穿多有考究的戏服、画有戏妆、带有胡须、手持道具,声情并茂地对着神牌表演,并带有伴奏乐器:一小锣、一笙、一板胡。神戏中的唱词根据所扮的角色而定,三位演员中年龄最小的饰演福星、稍长者饰禄星、年龄最长者饰寿星。寿星有固定唱词,该段唱词只能由寿星演唱:“家住东海东,福禄寿三星。上神寿旦日,拜寿走一程。”福星、禄星的唱词则可以根据场合的不同做即兴改编。笔者对高家庄村玉皇醮会中福星、禄星的唱词做了记录:“高高山上一清泉,青石大板盖的严。为人用了清泉水,能修长生不老仙。”这两段唱词具有很明显的保佑乡民健康长寿的象征性。其出场,按照年龄由小到大的顺序,在分别向神牌唱诵完戏词后,三位演员站成一排,由寿星站在中间并演唱辞谢神灵的唱词,整场神戏结束。戏曲演员身穿戏服、脸画戏妆,跨过“蓬莱岛”这个门槛进入醮棚时,神灵得以显现。他们通过戏剧动作与戏剧唱腔将乡民的美好祝愿传达给神灵,祈求神灵保佑这方水土平安。显然,对于表演者来说,随着表演空间的转换,观众群体也由之前的“神人共赏”转换为“为神献戏”。所以,在没有凡俗世界的观众时,表演者依旧一丝不苟、神采奕奕。

除此之外,高家庄村玉皇醮会中的戏曲表演还具有娱乐、观赏的世俗性。中国戏剧最初起源于乡村巫术中的歌舞,宋元时期逐渐达到成熟,并传入城市。进入城市的戏剧相较于之前更加侧重于民众欣赏娱乐的世俗性。广宗县高家庄村玉皇醮会戏台的搭建位置与醮棚西门“蓬莱岛”相隔一个广场。打醮期间广场供附近村民摆摊卖货,也有来自邻村自发组织的表演队在此聚会娱乐,同时戏台的观众席也位于此。打醮活动中蕴含的多重象征体系,赋予了戏台空间建构的多重象征含义。豫剧在过程性表演中游移于神圣与世俗的二分结构之间,形成一个交融的阈限空间,不仅是人际间的世俗交流,而且还是人与未知的神圣世界的交流。打醮期间,豫剧舞台空间通过“蓬莱岛”的门槛象征意义,在事神与娱人之间转化,以此形成多重结构。

五、结语

通过对广宗县玉皇醮会音乐文化进行“神圣与世俗”的综合考察,可以认为鼓吹班作为国家礼乐制度下的当下延续具有社会功能性和实用功能性,体现打醮仪式的世俗层面。道士乐班则在醮棚神圣空间建构的基础上,通过唱奏太平道仪式用乐的方式,将集体无意识的心理原型具体化,成为沟通神灵与凡人的桥梁,进一步强化打醮期间的神圣性。而戏台在醮会活动的空间位置,决定了其神圣与世俗的交融性,通过“蓬莱岛”门槛的符号隐喻,在神圣与世俗之间相互转化,形成一個多重结构的文化事象。