背后的眼神

——忆徐固若先生

黄伟英

一

又是初夏时节。

我最初几次接触徐老,都是这个时候。那是三十多年前的事了。

头一次认识他是1982年,在全省戏曲现代戏调演的一次座谈会上。我当时在建昌县文化馆工作,为县评剧团写了一部戏,叫《赌婚记》,有幸参加了这次调演,是调演中唯一的县级剧团,并产生了不错的反响。大会组委会让我在座谈会上发言,一个县城的小作者面对全省戏曲界的老专家,我很紧张,甚至拿讲稿的手都在抖。但那些老专家却微笑且慈祥地看着我。我知道,他们是在鼓励我。那天,我对面坐着的是辽宁评剧界的老前辈,有沈阳评剧院的著名编剧曹克英、作曲家王其珩、导演李芳、王明楼……其中就有徐固若。

沈阳市艺术研究所的同志曾编过一本书,《沈阳评剧六十年》,其中这样介绍徐固若:

“国家一级编剧。长期从事创作工作,具有很高的文化理论修养造诣,发表出版过大量小说、诗歌、翻译、评论文章,创作和改编了几十出具有高度思想性和艺术性的剧目。”

介绍得似乎简单了些。

当时,我与徐固若仅是一面之识。座谈会后,我便匆匆赶回辽西小县,继续我文化馆创作辅导员的工作,什么也没想。

有些事,还真不是你能想到的。

也许,生活中确实有些冥冥莫测的东西,它会改变你的命运和生活,将你推向你未曾预料的世界。

接下来的第二年,1983年,也是夏天吧,文化部在长春举办了一次东北三省剧作家读书班,为期半个月。省里为了培养年轻作者,让我参加了这个读书班,辽宁去了十几个编剧,沈阳的、大连的、朝阳的……沈阳人最多,我看见了徐固若!

在长春相处了近半个月,徐固若知道我家是沈阳的,老父亲跟我妹妹住在一起。读书班要结束时,他突然问我:想回家不?我脱口而出:想啊!他又说:想到沈阳评剧院当编剧不?我说:我行吗?他淡淡地一笑:听信儿吧。

我并没当真。从边远的小县城回沈阳?那是轻而易举的事吗?

不久,他给我寄来一封信,说是沈阳评剧院已经同意调我。

又不久,他又来信说:沈阳市文化局也同意调我。

后来,信就频繁了,谈及的多是调动工作的有关问题:政治问题(是否“三种人”),家属工作问题,两地生活问题,住房问题,调动理由问题……我这边没费什么周折,我感觉沈阳那边好像挺麻烦。我父亲就跟我说过:这事儿难办着呢,你别太在意。

我不知道徐老是如何办的,几番周折后,春节一过,沈阳评剧院人事部门的领导同志亲自来建昌“商调”了——全家调往沈阳。

二

1984年6月下旬,我已经成为沈阳评剧院的职业编剧了,成了徐老的“同事”。

徐老吃素。人们调侃他“凡带眼睛的都不吃”。他吃鸡蛋。

从建昌回来,我特意买了十斤鸡蛋送他。敲开他家的门,他一见我抱着一个纸壳箱,脸色突变:“你拿的什么?”

我说:“送您的鸡蛋。”

《徐固若剧作选》书影

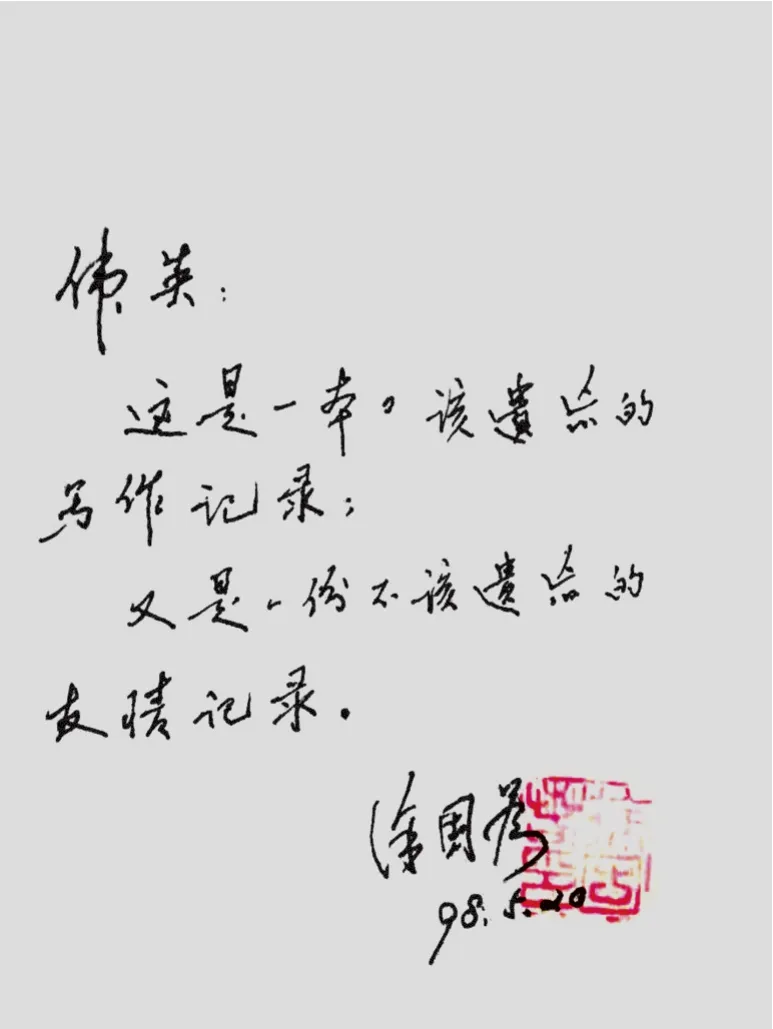

徐固若写给黄伟英的赠言

他瞪着我,眼神挺凶:“知道你这样,我都不调你!”

我一下呆住了,木然地站在门口,手足无措,脸发烧。还是他老伴儿庞开洁老师(沈阳某高中语文老师)为我解了围,免去了我的尴尬。她对徐老说:“别难为孩子了,该多少钱给多少钱就是了。”又指着纸壳箱问我:“这是多少?”

我老实回答:“十斤。”

“多少钱一斤?”

“八毛。”

收了八块钱,我才进了屋。徐老脸色稍好了一些,说了句:“以后别这样。”

以后……我暗下决心,以后永不送礼——太难堪了!

我感谢徐老送给我的难堪。他常对我说“要做个大写的人”。这让我在以后行路的过程中,能尽量把步子走正,别那么委琐、龌龊,没有人的样子。

我到沈阳评剧院的第一项工作是协助艺术档案室整理档案。这是徐老特意安排的,他是想让我熟悉沈阳评剧院的历史、艺术风格及演员特色,以便我进行未来的创作。

在整理艺术档案的过程中,我也了解了徐老的创作情况。他1962年到评剧院,先后创作和改编了:《古国风云》《杜鹃山》《霓虹灯下的哨兵》《琼花》《梅雪遇》《觉醒》《谢谢你,春天》《家》《最会笑的人》《宝玉和黛玉》《风雪元霄节》《春》等。可以说,上个世纪的六十年代和八十年代,他的作品支撑了沈阳评剧院的半壁江山。

他的作品固然很多,但评剧院的艺术家们交口称赞的是他的学问和才华,尤其佩服他的唱词功力。我看过他的一篇《漫谈评剧唱词》的文章,中央人民广播电台曾于1989年2日26日播出:

“欣赏一曲优美的唱段,对于一个爱好戏曲的人来说,像品尝一杯香茗那样,可以解渴,可以提神,也可以清心,还可以留下余香撩人的回味……”

“评剧是在民间说唱的基础上发展起来的。口语化、生活化,以及善于借鉴和吸收,这是民间说唱的共同特点。脱胎于民间说唱的评剧,在她的长期生长过程中,一直保持着这些特点……在坚持口语化和生活化的基础上,形象的、深层次的去表现人物的性格和心理,反映人物之间的感情纠葛,使唱词既明白如话,又深刻、形象、感人,这是很需要功力的……”

“……我觉得,戏曲的唱词,含蓄可以构成一种艺术美,‘直白’同样可以构成一种艺术美,关键在于是否合乎特定人物,是否抓准了人物当时感情的焦点……”

徐老确实有这个功力,我看过他几乎所有的剧本,那唱词写得实在让我佩服得五体投地。我十分赞同他的理念,就算写不好,也要努力去遵循。

徐老之所以有这种认识,因为他不同于戏班子出身的“打本子”的,他是真正意义上的“文人”。

三

1984年,徐老刚好六十岁,但文化局和评剧院并没让他退休,而是让他“发挥余热”,继续参加市里和评剧院的创作活动。后来我才知道,组织上也在考虑他是“离休”还是“退休”的问题,意在让他等等。为落实这个问题,我也参与了外调,到北京,到省里,因此见过好几位文化名人。

徐老是苏州人,曾在南京、香港、上海求学。抗日战争胜利后的1946年,在上海,他和几个志同道合的友人办了一个文学刊物《创世纪》。都是热血青年,都反对国民党独裁,刊物上发表了大量的进步诗文。由于政治倾向强烈,刊物遭到国民政府的查封,徐老被迫流亡它乡——他去了台湾,在某报当编辑和记者。1948年,随着我军的节节胜利,徐老得到友人传来的消息:共产党要夺取天下了,快回来吧!于是,徐老从台湾赶到了香港。也许,正是蒋介石准备从大陆撤到台湾的时候。

当时,有个比较重大的文化事件,在香港滞留了一大批想加入新中国建设的著名文化人,于是我党派出一条大船,专程赴香港接这批人到了天津港,然后转乘火车入京。这批人很快被分配到各地文化部门工作。

据说,有些人特意留在北京观看开国大典,便没有及时到工作单位报到。这就出现了一个问题,10月1日是建国前后的分界线,建国前参加工作有离休待遇,建国后的就是一般退休。

当时,谁能想到这些。

徐老两口子被分配在“东北文协”工作,10月1日以后才报到。按政策规定他们不能享受离休待遇。

我们曾向有关组织部门打过报告,说徐固若同志应从登上我党派往香港的轮船起算参加革命工作,或从到天津港下船算起也可。因为通过外调我们了解到,许多地方就是这么处理的。但沈阳的组织部门一口咬定:按政策规定办。我们很无奈。

徐老也无奈。他能去与组织争辩吗?能跟政策规定论是非吗?他也不会。

当然,这是后话。

上世纪五十年代初,东北大区撤销后,东北文协也划归东北各地,徐老归到了沈阳市文联。组建《芒种》月刊时,他是小说散文组组长。

他曾跟我讲过一件事:上世纪五十年代中期,在编一期文稿时,发现缺几千字,他就从纸篓中翻找弃稿。在一位年轻女编辑的纸篓中,他发现了浩然投来的小说稿《新媳妇》。这是浩然早期的重要作品。

评剧《宝玉与黛玉》,徐固若编剧

1957年“反右”之后,《芒种》成了“右派刊物”,几位“干将”自然成了“右派分子”,被调出编辑部,接受处理和改造。几年后,徐老“落实”到沈阳评剧院当“创作员”,从此与评剧结下不解之缘。

四

以后,我和徐老的接触就很频繁了。我也不那么拘束了,有时,甚至会在他家“蹭”顿饭。我们很谈得来,什么都聊,但聊得最多的还是剧本。

我新写的剧本,都会让他先看,然后约个日子到他家去谈。他总是坐在书桌前,打开笔记本(不是电脑),上面记着他对剧本的意见,然后一条条娓娓道来。我坐在桌边的沙发上,一条条认真地记。我中学毕业后就当“知青”,没多少文化,更没什么创作经验,听他讲,受到很多启迪,也懂得了很多戏剧创作的基本知识,什么结构啊,人物性格啊,矛盾冲突啊,节奏呀,舞台的虚实呀……我感谢命运的安排,让我遇到了这么好的老师。

后来,他真正地退休了,我也从评剧院调到了市剧目创作室。他让我给他订一份《读者》。他说,我让你订,就是想让你一个月最少能来我家一次。

我到他家,总爱看他家里间墙上挂着的那两张条幅,是他老伴“庞开洁八岁学书”,正楷,很大气,很规矩,真不像八岁女孩写的。词句更佳:

非因果报方行善,

岂为功名始读书。

我常把这联说与朋友,朋友说,这是人生大境界。是啊,两位老人就是这样做的吧?我辈呢?

不知为什么,当年剧目创作室人事变动,组织上竟然安排我当主任,找我谈话时,我断然拒绝了。我觉得,还是当编剧好,当领导我不会,而且得天天上班。我们局长也有办法,去找徐固若,让他做我的工作。他还真找我了,就一句话:“组织信任你,你就当吧。”我还能说什么呢?只好点头。

我当上剧目创作室主任后,所做的第一个决定就是:为每一位退休的剧作家出书。共出了四本,第一本就是《徐固若剧作选》。他送给我一册,扉页上题:

伟英:

这是一本本该遗忘的写作记录;

又是一份不该遗忘的友情记录。

徐固若 98.5.20

后来,他病了,很重的哮喘,连下楼取报纸都不能了。本来很瘦的人,变得更瘦了。

再后来,他故去了。他给他女儿写有遗嘱,要把一些藏书留给我,以做纪念,其中有《资治通鉴》及《通鉴纪事本末》,蔡东藩所著历代演义,上世纪五十年代的《译文》和后来的《世界文学》,还有他喜爱的杂志《人物》。

我时常想起他,当我为人处事写东西时,总觉得他在身后看我,那眼神,满是殷殷之情。我一直默念,绝不能辜负他的知遇之恩,一定要对得起他那关注的眼神。

又到了这初夏时节。我又想起可敬的徐老。

我不知道我写下的这篇文字有什么意义,于我是怀念;于读者,又有谁知道这个人呢?于他呢?他淡淡地走过了一生,默默地走出了这个世界,他会愿意有人还打扰他吗?

我家窗外有几簇百合,静静地开了,又静静地谢了,无所谓谁人在意与否。我曾写下一首小诗:

花,开了又谢了,

风雨中抖着颜色。

走过变幻的季节,

走过更替的日夜,

啊,我们总是在向昨天告别。

你信吗?转身回望,

只是纷纷的落英与枯叶。

你能拾起一片吗?

夹入你人生的书页?

送徐老走的时候,我写下一挽联:

老天差矣,尘世也应有仙骨;

先生去也,人间从此无知心。