母亲的手

范诚

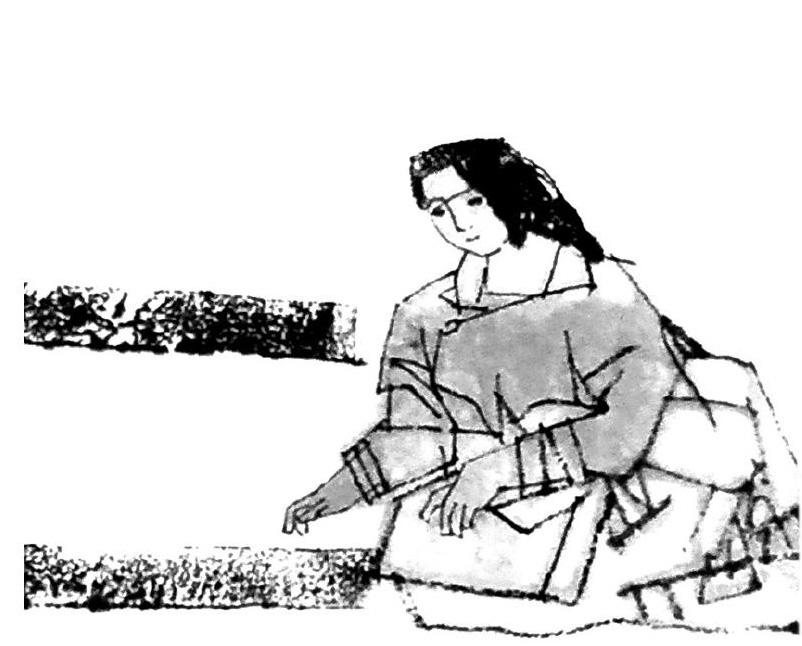

母亲本有一双绣花的手。

母亲出生于一个商人家庭,外祖父一家曾是我们县城最大的布铺商,商号“同心和”。母亲出生于1933年,当时家道殷实。作为富商家的千金,自小习文读书,针织绣花,自然有一双灵巧的手。虽不是“纤纤擢素手”“指如削葱根”,倒也是一双白嫩的手。

可惜好景不长。1944年,日本鬼子打进我们县城,一把大火,将县城烧成焦土。外祖父一家和所有资产也被大火烧毁殆尽,家道于是衰落下来。忧愤不已的外祖父从家道中衰中洞穿世事,明白了一个简单的道理,经商发财只是短暂的,只有土地才是实在的。于是到了母亲谈婚论嫁时,力排众议,将母亲嫁到我们城郊乡下,于是,有了我们耕种的母亲。

自从我家大姐出生以后,我们兄弟姐妹5个,一个个像陀螺一样蹦出来,围着母亲转,伸手要吃的。要养活这么一群嗷嗷待哺的孩子,也逼着她去苦干。父亲当时远在外地工作,母亲是地道的“半边户”。一个妇女拖着一群孩子,其情其景可想而知。

母亲虽然历尽辛苦,可得到的报酬要比同村的妯娌们低。当时,生产队出工都按工分计酬,一般男劳动力每天计10分,女劳动力每天计7分,而母亲却只能计6分。理由是,你一个城里人,才到乡下学会劳作,先这样吧,还算是照顾呢。

这时,母亲已经训练成典型的村妇,干什么活儿都不输同辈妯娌。生活的重压,使她摒弃了几分羞怯,增添了几分泼辣。她找到村干部提出要加工分。村干部觉得也有道理,但要说服众人,便提出了最原始的办法,让她同几个持反对意见的妇女比试。

比赛就在我们家门口不远的一丘大田里进行。比试的内容是插秧。事先由村干部將一丘大田用秧苗划成几格,每格大小一样,然后挑了几个手脚麻利、口齿伶俐又极力反对给母亲加工分的妇女参加比赛。扯秧、挑秧、插秧,一系列连贯动作,哪个地方出一点儿差错,都难有胜数。几个回合下来,母亲最早上岸,秧插得整齐均匀,笔直挺立。无论从时间上还是质量上,都胜过其他人。

比赛一结束,老队长问其他几个妇女,你们还有意见吗?其他人再没有话说。自此,母亲同其他妇女一样,实现了同工同酬。

母亲有一双伤痕累累的手。

每天参加劳动,妇女要割草喂牛,杀秧青肥田。一手持刀,一手握草,有时手被锋利的刀子割开口子,血肉模糊。她忍着疼痛,从附近扯点药草捣烂,糊上。难免留下疤痕。

家里养猪,要砍猪草。白天是没有工夫的,只能在晚上,在昏暗的煤油灯下,挥刀砍猪草。一不小心,便把手指砍开一道大口子,深见白骨。当时也没有创可贴之类,就从房门后面找一个蜘蛛窝,贴在冒血处,止血止痛。自然,又留下一道疤痕。

母亲给我们做鞋子,纳千层底,有时候,顶针被针头戳穿,针头插进了手指的肉里,渗出血来,钻心的痛。她也只能强忍着,继续劳作。每到冬天,天气干燥。淘米煮饭,洗菜切菜,洗衣服铺盖,接触冷水多了,手便皲裂开来。再加握锄头、挖土等,用力过猛,那裂缝崩开了,露出鲜红的肉来。再用手去接触生水,痛得嘴里发出“哧哧”的叫声。这种开裂越来越多,有时候,一个冬天都不会痊愈。到了老年,母亲视力不好,我陪她做了白内障摘除手术。要打消炎针,护士摸着母亲的手,犯了难。

那手满是褶皱,伤痕累累,手背上有一种黑色泥土一样洗不掉的颜色,就像岁月在手上烙下的印痕。护士反复察看,竟然无法找到血管。后来,只能撸起衣袖,从手腕上找血管,扎针。

我抚摸着母亲的手,手掌里长满老茧,有些茧皮正在脱落,那老茧是一层一层的,就像给我们纳的千层底鞋底一样。手背上满是皱褶,还有伤痕,像罗中立油画《父亲》中那双捧着碗的老手。指甲有些残缺,没有一点儿光亮。手指干枯,像放了许久的干柴棒。

我的眼睛湿润了,这是一双操劳过度的手,哪里还是当年绣花的手啊?

责任编辑:黄艳秋

美术插图:马西光