心房颤动转子概念的认识和发展历史*

曾莉钧 田颖 石亮 王彦江 李学勋 卢晓英 刘兴鹏

心房颤动(简称房颤)是临床最常见的住院心律失常,可增加患者死亡率和卒中风险,加重心功能不全[1]。根据发作特点,房颤可以简单分为阵发性房颤和持续性房颤两大类。阵发性房颤多由肺静脉触发,通过导管消融隔离肺静脉治疗的成功率可达到80%以上[2]。但持续性房颤单次导管消融后随访5年的窦性心律维持率仅在30%左右,即使是多次消融后,5年成功率也只是在50%左右[3-4]。导管消融治疗持续性房颤的成功率低,究其原因在于其维持机制尚不明确。

近年该领域的一项重要进展是发现持续性房颤的维持是被某些特定心房区域所驱动的,进而以这些驱动区域作为消融靶点,不仅能够实现术中急性终止房颤,而且远期疗效亦较好[5-11]。持续性房颤的驱动形式主要包括转子(rotor)和局灶快速激动,其在心房内的分布、时空稳定性和靶向消融是目前房颤机制研究的热点。笔者就转子概念的认识和特征进行综述。

1 房颤学说的演变

1907年,Winterberg等[12]提出房颤由心房的局灶快速激动引起。1914年Mines等[13]推出了基于解剖障碍的折返激动机制;Lewis等[14]将这类研究提出的概念整合为“折返所致的环形激动假说”,认为折返环围绕解剖障碍,根据折返环的大小和组织不应期不同,可产生心房扑动(简称房扑)或房颤,即单环即可造成颤动样激动。1949年,Scherf和Terranova[15]发现犬右心耳心外膜少量给予乌头碱可诱发房性心动过速或房颤,认为房颤机制仍为局灶激动。

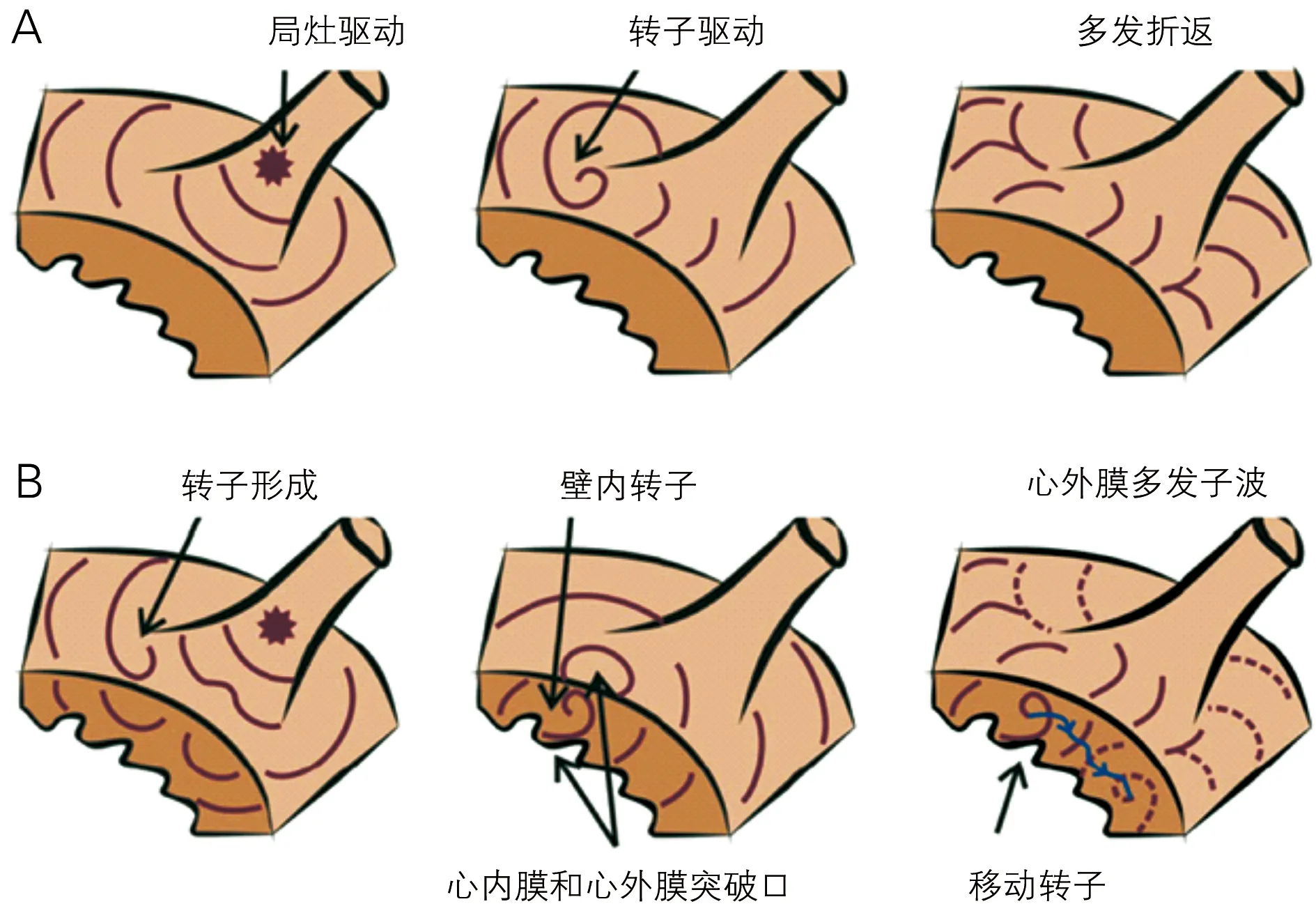

直至1959年,Moe和Abildskow等[16]提出多子波学说,并在1964年发表了经典的电脑模型研究,即由一个冲动经不应期不一的介质传导,形成紊乱、可自我维持的多个波[17]。这个理论历经20余年后才由于多极导管和高密度标测出现,在动物房颤模型上得到验证。1985年,Allessie等[18]发现在体犬房颤的维持至少需要4~6个子波。之后,Wang等[19]发现,Ic类抗心律失常药物可通过减少子波数量达到抑制房颤的作用;并且基于这一学说的外科心房“切和缝”手术治疗效果较为理想,因此多子波机制广为学者接受[20-22](图1A)。

图1 房颤的机制假说

也有学者提出疑问:①Moe等[17]研究模型的必要基础为心房肌不应期不规则分布,这在目前关于细胞连接和动作电位的研究来说不成立。②Moe等[17]研究模型需要15~30个子波维持房颤,但Allessie等[18]仅在犬模型中标测到4~6个子波,如此小的数量,双心房是很可能从前一次激动恢复,致使子波融合和房颤终止;那么这些子波的维持的结构和电生理基础是什么?是否可能存在一个高频的“母转子(mother rotor)”,经碰撞和碎裂形成多个子波?③另外该学说亦无法解释房颤转化为房扑,以及房扑转化为房颤的机制。

2 转子学说的提出

1973年,Allessie等[23]提出折返性激动并不完全基于解剖障碍,也可由功能性阻滞造成;其后随着功能性折返心律的研究增多,出现了“螺旋波”的概念。螺旋波最早于1992年在离体心肌切片中光学测绘有所描述,并且随后在离体兔心脏中发现,在心室快速移动的螺旋波可造成心电图上表现为心室颤动(简称室颤),自此在心房/室颤机制中有了一席地位[24-25]。但在羊离体心脏房颤模型中,使用等时激动标测未能检测到稳定的转动样激动,直至更复杂的信号分析——相位标测出现,对螺旋波有了更详细的定义和描述[26-27]。

自此,折返环有几种类型:①围绕固定解剖障碍(如瘢痕)的激动为经典折返(图2A),最短路径由传导速度和不应期决定,激动传导头尾相接时折返完成。这类折返具有可激动间隙,通过电刺激可以重整环路。许多常见心律失常,如房扑或室性心动过速均为这类折返。②由上述Lewis提出的主导环折返(leading circle reentry),是围绕功能上不易激动的核心转动,波阵面向心性地向内除极(图2B)。虽然表面上与转子相似,但核心是完全或几乎不易激动的,因此折返环在空间上非常稳定,无法旋动;波长也是稳定的,不像转子的波长发生动态变化。③螺旋波是折返激动其中特殊的一个类型(图2C-F),发射螺旋波的核心被定义为“转子”,以“极易激动但并未激动的组织(unexcited but eminentlyexcitable tissue)”为中心旋转。转子定义最关键的是波阵面的曲率极大,在靠近核心的部位减小,使波阵面的头和尾的可激动间隙小到无法使用拖带重整折返环。因此转子的定义有三大关键特点:波阵面曲率极大,在核心处头尾相连;有一个易激动并且旋动的核心;波长高度不一致,可激动间隙不可测。

A:经典折返环;B:主导环折返;C-F:转子图2 折返环的类型

随后的离体心脏房颤模型标测显示,转子核心的部位与心房最高主频部位一致[28](图3);心房内具有明显的频率梯度[29];在人类房颤患者的心房标测中显示,心房激动的传导方向是有重复性和规律性的,而非完全随机[30];以上研究均支持转子学说。但转子与早期提出的房颤机制假说并不矛盾:转子可以由局灶激动的波裂所始动;心房壁内转子可作为心内膜或心外膜反复突破现象的成因;移动的转子也可形成多发子波[31](图1B)。

3 转子认识的进展和争议

因不同的标测手段和电位分析软件层出不迭,各研究对转子的定义和描述也各不相同(图3)。2012年,Narayan等[5]首先报道了人类房颤的转子标测研究,即利用64极篮状高密度标测导管对左右心房进行同步接触式标测,获取标测部位的单极信号,计算出等时图,用颜色编码心房激动的规律显示心脏全景标测。该研究将房颤维持机制称为“驱动(driver)”,包括局灶激动和转子,后者定义为围绕核心的顺时针或逆时针的激动,开启了以“驱动”为标测和消融靶点的序幕。2017年,Pathik等[7]利用软件将心房信号进行Hilbert转换和相位分析,从而显示激动传导路径,其中转子定义为至少2个完整转动360度以上的激动;Calvo等[9]研究中的相位分析将转子定义为至少3个连续转动样激动;Lim等[10]利用可穿戴式高密度电极背心行心脏体外标测,将驱动灶定义为局灶激动和转子,后者定义为围绕核心的2个以上的完整转动(图4)。在近年来涌现的大量相关研究中,不仅对转子的描述不同,对转子的命名也各不相同,包括转动样激动、局灶折返性驱动、相位奇点等[32]。

频谱分析显示转子中心与最高主频一致;转子周围,激动传导的方向和时间发生变化,波碰撞表现为碎裂电位;远处激动频率减低,波碰撞减少,电位较为规整图3 心房电位频率梯度

以上研究中,不同方法之间在性质上没有相似性,亦各有其优缺点,例如篮状电极具有足够的分辨率,但仍有标测不到的位置;体外标测目前无法标测肺静脉和间隔;相位分析的精确性和解读依赖于操作者[10,32]。由于目前没有随机对照研究验证转子的标测和消融方法的有效性,关于标测方法孰优孰劣无法定论,因此转子的定义和价值仍存在争议。

转子是目前心房颤动机制研究的热点之一,其本质为围绕高频核心的转动样激动。随着标测技术不断发展,转子得到了更为详尽的描述,但也由于各项技术的多样化,转子目前没有统一以及公认的定义,目前也缺乏随机对照研究证实转子的价值,期待将来更多研究填补这些空白。

图4 心脏全景标测(上图)和体外标测(下图)显示房颤转子