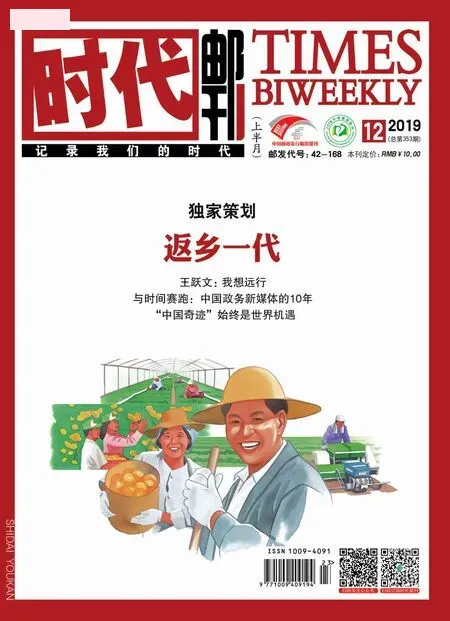

我想远行

王跃文

手头总有做不完的事,可我最想做的事,就是无所事事,独自远行。我夜里多梦,而且绝少美梦。有回梦见自己找不着回家的路了,问了很多路人,没人理我。就从梦里急醒了。醒过之后却想,为何不在梦里远行呢?干嘛急着回去!醒着不由人,梦里也不由人!

前几年,见媒体报道,有位中年男子在长沙街头徘徊,警察上前询问,原来那男子不知道自己是谁了,也不知道自己从哪里来。要到哪里去。我很羡慕那男子,居然患上这种很哲学的病。只可惜这病用医学术语一说,就索然无味了,叫暂时性失忆症。此病极易治疗,甚至不治自愈,只需让他置身熟悉的环境,记忆很快就恢复了。

有回晚上起来,朝卫生间里的镜子望着自己,很陌生。心中窃喜,可能要患失忆症了。可是,脑子马上清晰起来,尘事种种,历历在目。还有一回,某高校约请我去讲学,我却找错了地方。那地方我本来很熟悉的,几个月前还去过。我又想,自己可能真的要患失忆症了。可是,我仍然知道自己是谁!

我曾经把一个真实事情写进了小说。有个疯子,每天坐在街头,望着对面高楼大厦微笑。那高楼大厦,正是我曾经谋生的所在。不管刮风下雨,他都坐在老地方,幸福地微笑。那些时日,我很彷徨,不明白自己去路何方。我就老琢磨那疯子,羡慕他的自在。他面前车水马龙,人声鼎沸,他浑然不觉。他眼里只有对街的高楼,那里面也许黄金如山,美女如云,都是他独自所有。可我马上发现自己也许亵渎了疯子的纯粹。疯子脑子里只有快乐,地地道道的快乐。

近些年,我只做过一回美梦。我梦见很多很多飞机,多得像夏日雨前的蜻蜓,低低地贴着田野飞。天边霞光万道。没多时,我自己也驾着飞机,擦着田垄飞翔。我把飞机停在了水田里,飞机也像蜻蜓一样,翅膀上下摆动着,悠游自在。我穿得浑身素白,皮鞋都是白的,跷着二郎腿,嘴里叼着烟。醒过好久,我仍恋恋不舍梦里那蜻蜓一样的飞机。盼着再做回这样的好梦,却总不遂意。

那么,去远行吧。耐着性子做好手头的事情,然后独自上路。也不用周密筹划,也不去风景名胜,就像行脚僧人,载行载止,了无牵挂。