夏季竹类植物群落冠层结构对空气负离子浓度的影响

吴仁武 舒也 晏海 黄若之 江晓薇 包志毅

摘要:随着城镇化进程加快和人口急剧增长,人类一系列的生产、生活更加频繁,经济迅猛发展的同时加剧了人居环境空气质量的恶化。空气负离子(NAI)作為综合反映空气质量的重要指标,在改善空气质量方面有显著的效果。在城市环境中,城市绿化是产生空气负离子的主要载体,而绿化植物中竹类植物群落中的空气负离子浓度相较于其他植物明显较高。选择杭州竹文化园中9种园林常见竹类植物群落作为研究对象,测量空气正负离子浓度、群落冠层结构(叶面积指数LAI、冠层覆盖度CC、天空可视度SVF)。采用多元回归分析定量出不同变量因子对于空气负离子浓度及空气质量评价指标变化的相对贡献,探究三者之间的相互关系以及群落冠层结构对于空气负离子与空气质量评价指标的影响。结果表明:夏季时竹类植物群落与对照点相比,日平均空气负离子浓度与空气质量评价指标均达到了极显著差异。群落冠层结构中叶面积指数和冠层盖度越大,天空可视度越小,则群落内的空气负离子浓度和空气质量评价指标越高。空气负离子浓度和空气质量评价指标(CI)与叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视度的多元回归方程分别为NAI=375.751-7.709LAI+715.668CC+298.244SVF,CI=-0.249+0.29LAI+1.386CC+0.711SVF。未来在设计竹类植物群落时,设计师可以根据多元回归预测模型来预计群落内的空气负离子浓度和空气质量,为园林设计的生态性提供科学依据。

关键词:竹类植物;空气负离子;冠层结构;预测模型

中图分类号: S795文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)19-0118-08

收稿日期:2018-07-22

基金项目:国家自然科学基金(编号:51508515)。

作者简介:吴仁武(1987—),男,湖南临湘人,博士研究生,工程师,主要从事植物景观规划设计和园林植物应用研究。E-mail:wurenwu0034@163.com。

通信作者:包志毅,博士,教授,主要从事植物景观规划设计和园林植物应用研究。E-mail:bao99928@188.com。

随着经济迅猛发展,城镇化进程加快,人口急剧增加,人类的一系列生产、生活活动加剧了人居环境空气质量的恶化[1-2]。工业化过程中的我国,空气污染问题正深刻影响着居民的身体健康。《2010年全球疾病负担评估》专家组联合主席Aaron Cohen指出,过去20年内我国空气污染所致的疾病负担增加了33%,仅2010年20%的肺癌就由空气污染造成[3]。2014年全国监测161座城市中空气受到污染或接近轻度污染的城市有89座,占55%以上;1年空气质量指数相对较低的城市有28座,占17.39%,空气质量优良的城市比例甚至不到20%[4]。

空气负离子(NAI)是大气中带负电荷的单个气体分子或离子团的总称[5]。空气负离子作为综合反映空气质量的重要指标,在改善空气质量方面有显著的效果,被誉为“空气维生素和生长素”[6-7]。空气负离子具有多种抗菌作用和生物学效应,对七大系统的30多种疾病有抑制、缓解或辅助治疗作用,在残疾人的康复治疗中也起到了重要作用[8-14]。Ni等的研究表明,空气负离子浓度在700个/cm3以上可以满足人体生理需求,浓度在1 000个/cm3以上时对人体健康有益,浓度在10 000个/cm3以上时可以治疗某些疾病[15]。

在针对空气负离子产生机制的研究中发现,空气负离子主要有3种产生方式[16]:一是大气受紫外线、宇宙射线、放射物质、雷雨、风暴、土壤和空气放射线等因素的影响发生电离而被释放出的电子,经过地球吸收后再释放出来,很快又与空气中的中性分子结合,从而成为负离子;二是在瀑布冲击、波浪拍打、暴雨跌落等自然过程中,水在重力作用下高速流动,水分子裂解而产生负离子;三是树木的叶枝尖端放电及绿色植物光合作用形成的光电效应,使空气电离而产生的负离子[17]。而在城市环境中,空气负离子的产生主要在绿地的植物或水体中,因此,对于城市绿地中的空气负离子浓度与影响因子的研究非常重要。

Wu等的研究表明,在城市环境中,城市绿地的空气负离子含量可达无植物区的上百倍[18-19],有林地区空气负离子浓度明显高于无林地区[20]。在对影响空气负离子浓度因素的研究中,植物群落内的温湿度改变会影响空气负离子浓度的变化。然而,空气负离子与气象要素的关系十分复杂,研究者得出的结论也不尽相同。在森林游憩区内,空气负离子浓度日变化与温度呈显著的正相关[21];厉曙光等认为,空气负离子浓度与气温呈极显著的负相关,与相对湿度呈显著的正相关[22-23];还有学者认为,空气负离子与温湿度的关系并不是简单的像以往大多数研究认为的单纯正相关或负相关,而是存在非线性的曲线相关,即在自变量不同的取值范围内呈现出不同性质的相关性特征[24]。在植物园内空气负离子浓度随环境温湿度指数升高而先增大后减小,当环境温湿度指数约为80%时,空气负离子浓度最高[25]。而从化学反应过程来看,水分对空气负离子的作用最显著[26-28]。许多研究结果表明,湿度与空气负离子呈显著正相关关系[29-30],也有个别研究认为二者为负相关[31]。另一方面,植物的冠层结构会改变植物群落内的温湿度,进而对空气负离子的浓度产生影响[32]。植物冠层结构的郁闭度增加,空气负离子含量有上升的趋势[33-34],当郁闭度超过0.44时,绿地的空气负离子效应显著(P<0.05),绿地的抑菌作用明显;当郁闭度超过0.67时,抑菌作用明显且趋于稳定(绿地宽度42 m)[35]。Wang等的研究发现,植物配置的结构会影响空气负离子浓度水平,依次为复层结构(乔灌草)>简单植被配置结构(乔灌、乔草、灌草)>单一配置结构(稀乔、稀灌草、草坪)>裸地[36-37]。

Tyagi等的研究已经证明,植物中竹类植物群落中的空气负离子浓度相较于其他植物明显较高[38]。竹类植物目前在全世界约有70属1 200余种,主要分布在热带及亚热带地区[39]。我国的竹类资源丰富、分布广泛,现有竹类植物39属500余种,竹林面积逾500万hm2,占世界竹林总面积的1/4[40]。竹类植物四季常青,其秆型细长挺拔,叶青翠扶疏,形态柔美修长,竹叶声清脆婉转,成型快、再生性强,是非常优秀的一类园林植物,也是构成我国园林的重要元素,在植物景观配置组合中的运用非常广泛[41-42]。

目前空气负离子的研究主要集中在温度与湿度等气象因素对环境内空气负离子浓度的影响,而植物冠层结构对空气负离子浓度影响的研究尚不深入。竹类植物作为重要的园林树种,其群落空间的空气负离子浓度及影响浓度的因素研究尤为重要。基于此,本试验以我国华东地区9种观赏性强的竹类植物为对象,在夏季测量竹类植物群落内空气负离子浓度的日动态变化,同时测量竹类植物的叶面积指数、冠层覆盖度和天空可视度。本研究目的如下:(1)分析不同竹类植物群落内空气负离子的日动态变化特征;(2)得出群落的冠層结构即叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视因子分别与空气负离子浓度的关系,探求引起竹类植物群落内空气负离子变化的主导因子;(3)得出上述变量因子与空气负离子之间的多元预测回归方程模型。研究结果可为植物景观规划设计在城市空气质量的改善上提供数据支撑与科学指导,方便未来科学定量地计算竹类植物群落内的空气负离子生态效益。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

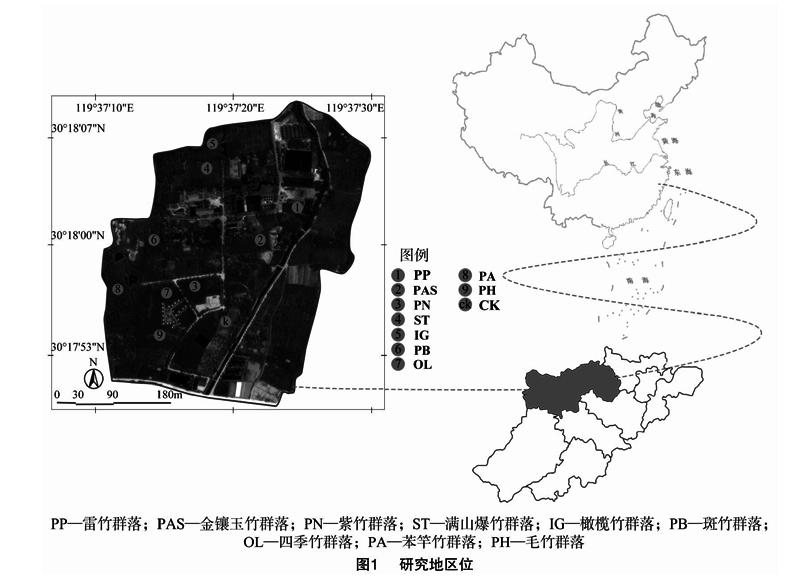

浙江省杭州市临安区(118°51′~119°52′E、29°56′~30°23′)位于浙江省西北部,地处中亚热带季风气候区南缘,属季风型气候,四季分明,具有春季多雨、夏季湿热、秋季凉爽、冬季干冷的气候特征,全年平均气温为16.4 ℃,全年降水量为1 628.6 mm,降水日为158 d,全年日照时数为 1 847.3 h,森林覆盖率为76.5%。本研究在杭州竹文化园进行(其区位见图1),总面积达70 hm2,主要种植和引种禾本科竹亚科植物,竹类植物有20属120种(含品种)。

1.2 研究方法

1.2.1 样地与对照样点设置

为了排除其他环境因素的干扰,样地群落全部选择在相互邻近的同一区域内,竹类植物群落均为单一竹种,同时清理枯叶等掉落物以减少由于掉落物呼吸作用对竹林整体环境温度测定的影响,竹林地面均为土壤裸露无杂草,土壤含水量均等。为了避免周围群落对测量结果的干扰,所选群落面积均大于900 m2,且群落各边缘的距离均大于15 m,距水面的距离大于30 m,距道路的距离大于15 m。

同时,选择杭州竹文化园中1片开阔无遮阴的草坪作为对照点(CK),代表无竹类植物情况下的基础环境。

1.2.2 竹类植物试验对象选择

为了使研究结果能对风景园林规划设计提供相应的参考,因而选择的竹类植物为华东最为常见的种类,且竹龄相近。通过实地调查,本研究选择了9种园林常见竹类植物群落作为研究对象,其种名和基本资料见表1。

1.2.3 试验内容与方法

试验选择在晴朗、无风(风速≤2 m/s)的天气测定。测定时间为2017年7月25—27日连续3 d,每天08:00—18:00,每2 h测1次。在每个群落的中心以及距离中心5 m的东、南、西、北4个方向上分别设置测定点。

测量空气离子浓度的仪器采用DLY-5G双显抗潮湿空气正负离子浓度测定仪,检测范围为10~1.999×109个/cm3,最高分辨率为10个/cm3,迁移率为 0.15 cm2/(V·s),取样空气流速为180 cm/s,响应时间常数约为15 s,误差离子浓度小于10%,迁移率小于10%。

试验在距离地面1.5 m处测定正负离子浓度,在同一样点的4个方向上分别观测,待仪器读数稳定后每个方向取5个具有代表性的波峰值[43],连续测定3 d,依据下列公式取其算术平均值作为样点最终负离子浓度:

C[TX-]=(C1+C2+Cn)/n。

式中:C[TX-]为样点平均空气负离子浓度,个/cm3;C1,…,Cn为空气负离子浓度测定值,个/cm3;n为测定值数量,个(n=20)。

采用国际上常用的空气质量评价指数(CI),计算公式如下:

q=n+/n-;

CI=(n-/1 000)×(1/q)。

式中:CI为安培空气质量评价指数;n+、n-分别为空气正、负离子浓度,个/cm3;q为单极系数;1 000为满足人体生物学效应最低需求的空气负离子浓度,个/cm3。

空气质量评价标准见表2[44]。

将植物冠层分析系统(HemiView 2.1 SR5)置于测定样点的中央区域,测定群落的叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视度。对各测定点所测数据计算算术平均,得到该群落的叶面积指数、冠层覆盖度和天空可视度。

1.3 数据处理与分析

为了对不同植物群落在不同日期和不同时刻的参数进行有效的分析和比较,对空气负离子浓度、空气质量评价指数进行以下标准化处理:

空气负离子增加度:dNi=Ni-NCK;

空气负离子增长率:Dni=(Ni-NCK)/NCK×100%;

空气负离子浓度日变幅:dNiv=Nimax-Nimin。

式中:NCK为对照点的空气负离子浓度,个/cm3;Ni为群落内的空气负离子浓度,个/cm3;Nimax为群落内空气负离子浓度的最大值,个/cm3;Nimin为群落内空气负离子浓度的最小值,个/cm3。

空气质量评价指数增加度:dCi=Ci-CCK;

空气质量评价指数增长率:dCi=(Ci-CCK)/CCK×100%;

空气质量评价指数日变幅:dCiv=Cimax-Cimin。

式中:CCK为对照点的空气质量评价指数;Ci为群落内的空气质量评价指数;Cimax为群落内空气质量评价指数的最大值;Cimin为群落内空气质量评价指数的最小值。

试验对所得到的空气负离子浓度、空气质量评价指标、群落冠层结构即叶面积指数(LAI)、冠层覆盖度(CC)、天空可视度(SVF)进行定量分析。之后,对空气负离子浓度与群落冠层结构的3个变量进行一元回归分析,对空气质量评价指标与群落冠层结构采用同样的方法进行一元回归分析,探讨不同群落冠层结构因子对空气负离子浓度与空气质量评价指标的影响程度。

在探究群落冠层结构对于空气负离子与空气质量评价指标的影响时,由于各群落冠层结构变量因子彼此之间的相互影响,数据分析采用了多元回归分析,定量出不同变量因子对于空气负离子浓度及空气质量评价指标变化的相对贡献,回归方程式表达如下:

式中:N代表空气负离子浓度,个/cm3;a代表常数;b1、b2、b3代表不同自变量的回归系数。

式中:C代表空气质量评价指标;e代表常数;f1、f2、f3代表不同自变量的回归系数。

所有数据均采用SPSS 17.0统计软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 空气负离子浓度定量分析

图2显示了不同竹类植物群落的空气负离子浓度日变化特征。在观测时间内,9个竹类植物群落及对照点的空气负离子浓度均随时间呈先下降后上升的单峰型变化,在 12:00—14:00之间达到全天的空气负离子浓度最低值。与对照点相比,各个群落的空气负离子浓度都明显地升高。

不同群落及对照点日平均空气负离子浓度单因素方差分析(ANOVA)的结果(表3、图3)显示,植物群落与对照点的日平均空气负离子浓度存在显著差异(P<0.05),即说明竹类植物群落对林下环境具有明显地增加空气负离子的功能。与对照点相比,竹类植物群落的空气负离子增加度为 175.8~363.1个/cm3,平均值为260.9个/cm3,空气负离子增长率达25.2%~52.1%,且9种竹类植物的平均空气负离子增长率达37.4%。在不同竹类植物群落之间,茶竿竹和毛竹与雷竹、金镶玉竹、紫竹、橄榄竹、斑竹、四季竹的空气负离子浓度差异达到了显著水平;雷竹与四季竹达到了显著水平。在白天观测时间内,9种竹类植物的日平均空气负离子浓度排序为茶竿竹>满山爆竹>斑竹>橄榄竹>雷竹>四季竹>毛竹>紫竹>金镶玉竹;日空气负离子浓度最高值排序为茶竿竹>满山爆竹>橄榄竹>斑竹>毛竹>雷竹>紫竹>四季竹>金镶玉竹;而日空气负离子浓度变幅排序为茶竿竹>毛竹>橄榄竹>满山爆竹>斑竹>雷竹>紫竹>四季竹>金镶玉竹。

2.2 空气质量评价指数定量分析

图4显示了不同竹类植物群落的空气质量评价指数的日变化特征。在观测时间内,9个竹类植物群落及对照点的空气質量评价指数均随时间呈现先下降后上升的单峰型变化,相继在10:00—14:00之间达到全天的空气质量最低值。与对照点相比,各个群落的空气质量评价指数都明显增加。空气质量评价指数的日变化与空气负离子浓度的日变化趋势基本吻合。

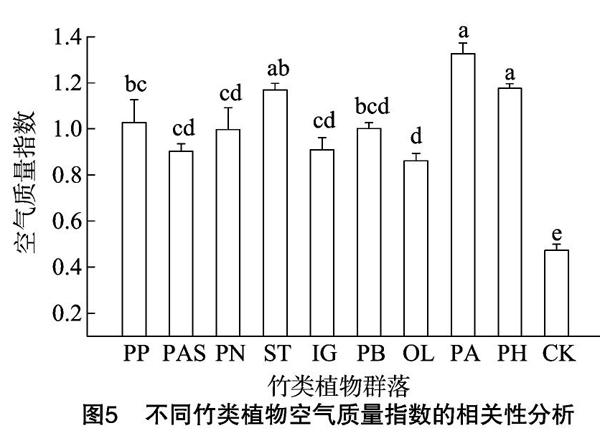

不同群落及对照点日平均空气质量评价指数单因素方差

分析结果(表3、表4、图5)显示,植物群落与对照点的日平均空气质量评价指数存在显著差异(P<0.05),即说明竹类植物群落对林下环境具有显著的改善空气质量的作用。与对照点相比,竹类植物群落的空气质量评价指数增加度为0.37~0.86,平均值为0.58,空气质量评价指标增长率达78.7%~183.0%,且9种竹类植物的平均空气质量评价指标增长率达123.4%。在不同竹类植物群落之间,茶竿竹和毛竹与雷竹、金镶玉竹、紫竹、橄榄竹、斑竹、四季竹的空气质量指数差异达到了显著水平;雷竹与四季竹达到了显著水平。在白天观测时间内,9种竹类植物的日平均空气质量评价指数排序为茶竿竹>满山爆竹>斑竹>橄榄竹>雷竹>四季 竹> 紫竹>毛竹>金镶玉竹;日空气质量评价指数最高值排序为茶竿竹>满山爆竹>斑竹>橄榄竹>雷竹>毛竹>紫竹>四季竹>金镶玉竹;日空气质量评价指数变幅排序为茶竿竹>满山爆竹>斑竹>橄榄竹>毛竹>雷 竹>紫竹>四季竹>金镶玉竹。

2.3 微气候因子与空气负离子、空气质量评价指数之间的相关性

由表5可以看出,竹类植物群落内的空气负离子浓度与空气温度表现为显著负相关关系(P<0.05),而与空气相对湿度表现为极显著的正相关关系(P<0.01)。竹类植物群落内的空气质量评价指标与空气温度表现为极显著负相关关系(P<0.01),与空气相对湿度表现为极显著的正相关关系(P<0.01)。

2.4 竹类植物群落结构特征与空气负离子浓度、空气质量评价指数之间的关系

图6、表6显示了空气负离子浓度、空气质量评价指标分别与群落冠层结构(LAI、CC、SVF)的线性回归关系,其中LAI与NAI的一元回归方程式为y=64.849x+848.80;LAI与CI的一元回归方程式为y=0.160x+0.71,由表6可得,群落冠层结构中的LAI与空气负离子浓度、空气质量评价指标分别呈现显著的正相关(P<0.05)、极显著的正相关的关系(P<0.01),CC与空气负离子浓度和空气质量评价指标均呈现出极显著的正相关关系(P<0.01),其中CC与NAI的一元回归方程式为y=5.046x+581.56;CC与CI的一元回归方程式为y=0.011x+0.13。从二者的一元回归方程式可以看出:空气负离子浓度与空气质量评价指标均随着LAI和CC的增加而显著增加。SVF与空气负离子浓度和空气质量评价指标均呈现出负相关,但是并不是显著关系,其中SVF与NAI的一元回归方程式为y=-3.433x+1 028.80;SVF与CC的一元回归方程式为y=-0.008x+1.14。从方程式可以看出:空气负离子浓度与空气质量评价指标随着SVF的增加而减少。综合LAI、CC、SVF与NAI和CI的相关性分析可以看出,CC与NAI和CI的相关性(r2分别为0.305、0.394)较LAI与NAI和CI的相关性(r2分别为0.204、0.312)及SVF与NAI和CI的相关性(r2分别为0.085、0.108)更为显著。

经过LAI、CC、SVF对NAI、CI的多元回归分析(表7、表8)可以发现,约33.5%的空气负离子浓度变化可以由群落冠层结构的3个因子共同解释。同时,CC是回归模型中唯一显著的变量,CC每增加10%,空气负离子浓度将增加 71.5 ions/cm3。约有43.0%的空气质量评价指标的变化可以由群落冠层结构的3个因子共同解释,同时,CC是此回归模型中唯一显著的变量,CC每增加10%,空气质量评价指标将增加0.138 6。CC变量相较于LAI与SVF对NAI与CI具有更好的解释力(P<0.05),而且由于CC的beta值大于LAI与SVF的beta值,所以CC较LAI与SVF对NAI与CI的影响更大。最后,可以得到竹类植物群落的NAI多元回归预测方程式如下:

N=375.751+(-7.709LAI)+715.668CC+298.244SVF。

CI多元回归预测方程式如下:

3 讨论

植物群落具有明显增加空气负离子的效应,这个研究结果已被不同研究者和不同地区广泛证实[45-46]。本研究中,笔者通过对9种竹类植物的空气负离子浓度与空气质量评价指标[KG*8]的测定,结果发现,在白天竹类植物群落与对照组相比,其数值均高于对照组,即表明竹类植物群落具有明显的增加空气负离子的效应。

植物群落中的空气负离子浓度与群落的内部小气候相关,而群落的冠层结构决定了群落内小气候的基础。具有较高的叶面积指数和冠层覆盖度的竹类植物林下空气负离子浓度高于低叶面积指数和冠层覆盖度的竹类植物群落,空气负离子浓度与叶面积指数和冠层覆盖度具有显著或极显著正相关,与天空可视度呈负相关。高叶面积指数与冠层覆盖度带来的较高植被覆盖度有利于提高空气负离子浓度。其存在的原因可能是随着植物群落的冠层覆盖度与叶面积指数的增加,植物群落内的大量植物叶片可以在短波紫外线的作用下进行光电效应,从而增加空气负离子浓度[47]。在本试验中发现,不同竹类植物群落之间的空气负离子与空气质量评价指标有差异,茶竿竹群落的空气负离子浓度远大于金镶玉竹,产生此种差异的原因是因为不同竹类植物的冠层结构不同,茶竿竹的冠层覆盖度与叶面积指数远大于金镶玉竹,而天空可视度小于金镶玉竹。Zhang等指出,离子的生成与电子能量和光波长短均有关联,太阳辐射变化的时间动态与NAI的季节动态相一致[48]。潘剑彬等在北京奥林匹克森林公园内对不同植被类型和群落结构的空气负离子的关系试验中也得到了复层群落结构空气负离子浓度最高,而单层群落结构最低这一结果[33]。绿地植物具有滞留或停着、附着和黏附气溶胶的效应,不同生活型植物的滞尘量取决于植物滞尘特征、叶面积和林木郁闭度,复层结构的绿地滞尘效应高于单一结构。NAI浓度分布表现为乔灌草复层结构高于单一结构[49]。这也解释了城市绿地中的NAI水平高于城市无覆盖区很可能与植物蒸腾作用和滞尘效应有关。

植物群落内的冠层结构会影响群落内的温度与相对湿度,进而对群落内的空气负离子浓度产生影响。高冠层覆盖度和叶面积指数、低天空可视度会增加群落内的相对湿度,降低空气温度。群落通过冠层结构影响温湿度进而改变空气负离子浓度,这与石彦军等对夏季植物群落的空气负离子与其他气象因子的相关分析中得到的空气负离子与相对湿度呈极显著正相关的结论[50]一致。冠层覆盖度高的竹类植物群落的叶片形成叶幕,可以截留太阳辐射而避免太阳直射树冠下方的区域,间接使群落空气温度不至于快速升高。竹类植物群落与植物光合作用同时进行的蒸腾作用可增加空气中的水分,使冠层树冠周围空气相对湿度增加,因此群落的冠层结构能够通过影响空气温度和相对湿度来间接影响空气负离子浓度。韦朝领等对合肥不同生态功能区空气负离子浓度与湿度相关性的拟合结果显示,二者呈指数递增关系[51]。其原因是叶片光合作用能够产生氧气,而氧气和水分子具有较强的亲和性,能够优先形成空气负离子,这证明水分对NAI生成的化学过程作用非常关键[26]。

在1 d的空气负离子浓度变化中,群落内的空气负离子浓度呈现先下降再上升的单峰变化曲线,这可能是由于在中午温度升高,太阳辐射强度增加,会减弱植物的电离作用,减少空气负离子的產生。正午时候的相对湿度最小,也抑制了植物产生空气负离子。

竹类植物群落对空气负离子浓度的增加相较于城市一般环境空间的空气负离子浓度明显[52],与其他常见园林植物如棕榈科植物等相比,增加周围空气负离子浓度的能力明显要高[53]。本研究表明,竹类植物的冠层结构对空气负离子浓度的增加有显著的作用,从而改善周围环境空气质量,提高人居环境的品质,对人的健康也起到积极的作用。由此可见,在风景园林建设中,加强竹类植物的运用,可以营造良好的园林空气环境,提升园林空间的生理与心理保健功能。

本研究重点探讨了竹林增加空气负离子浓度的作用及其与叶面积指数、冠层盖度、天空可视度的相关性,并得到通过叶面积指数、冠层盖度、天空可视度来计算竹林植物群落空气负离子浓度和空气质量评价指标的多元回归方程。其他常用园林植物的空气负离子浓度以及与影响空气负离子浓度的境因子的相关性和它们在多元回归方程中的构建还有待进一步研究。以此为基础,同时基于增加环境中空气负离子浓度的作用,可以对植物景观设计中植物种类选择提供科学依据,保障城市绿地中良好的空气质量,使得城市绿地不仅具有美观效果,也对人居环境的改善起到一定作用。

4 结论

在夏季,竹类植物群落与对照点相比,日平均空气负离子浓度与空气质量评价指标均达到了显著差异。不同竹种之间竹类植物群落内空气负离子增加度为176~363 ions/cm3,平均值为261 ions/cm3,空气负离子增长率达25.2%~52.1%;空气质量评价指数增加度为0.37~0.86,平均值为0.58,空气质量评价指标增长率达78.7%~183.0%。通过对空气负离子浓度、空气质量评价指标与群落冠层特征的相关性分析,表明它们之间存在显著的相关性。植物群落的冠层特征(叶面积指数、冠层覆盖度和天空可视度)对竹类植物群落内的空气负离子浓度和空气质量评价指标具有重要的调节作用,群落叶面积指数和冠层盖度越大,天空可视度越小,则群落内的空气负离子浓度和空气质量评价指标越高。空气负离子浓度(NAI)和空气质量评价指标(CI)与叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视度的多元回归方程分别为NAI=375.751-7.709LAI+715.668CC+298.244SVF,CI=-0.249+0.29LAI+1.386CC+0.711SVF。

在設计竹类植物群落时,设计师可以根据多元回归预测模型来预计群落内的空气负离子浓度和空气质量,为设计的生态性提供科学依据。但是当前的研究还未完全考虑到其他可能会影响空气负离子浓度的因素,如太阳辐射等,在未来的研究中还可以进一步完善。

参考文献:

[1]Akimoto H. Global air quality and pollution[J]. Science,2003,302(5651):1716-1719.

[2]Byun D,Schere K L. Review of the governing equations,computational algorithms,and other components of the models-3 Community Multiscale Air Quality (CMAQ) modeling system[J]. Applied Mechanics Reviews,2006,59(2):51-77.

[3]Yang G H,Wang Y,Zeng Y X,et al. Rapid health transition in China,1990—2010:findings from the Global Burden of Disease Study 2010[J]. The Lancet,2013,381(9882):1987-2015.

[4]Wang S X,Hao J M. Air quality management in China:issues,challenges,and options[J]. Journal of Environmental Sciences,2012,24(1):2-13.

[5]Buckalew L W,Rizzuto A P. Negative air ion effects on human performance and physiological condition[J]. Aviation Space and Environmental Medicine,1984,55(8):731-734.

[6]Nakane H,Asami O,Yamada Y,et al. Effect of negative air ions on computer operation,anxiety and salivary chromogranin A-like immunoreactivity[J]. International Journal of Psychophysiology,2002,46(1):85-89.

[7]Krueger A P,Reed E J. Biological impact of small air ions[J]. Science,1976,193(4259):1209-1213.

[8]Mitchell B W,King D J. Effect of negative air ionization on airborne transmission of Newcastle disease virus[J]. Avian Diseases,1994,38(4):725-732.

[9]Wu C C,Lee G W M,Cheng P,et al. Effect of wall surface materials on deposition of particles with the aid of negative air ions[J]. Journal of Aerosol Science,2006,37(5):616-630.

[10]Grinshpun S A,Mainelis G,Trunov M,et al. Evaluation of ionic air purifiers for reducing aerosol exposure in confined indoor spaces[J]. Indoor Air,2005,15(4):235-245.

[11]Daniels S L. On the ionization of air for removal of noxious effuvia[J]. IEEE Transactiona on Plasma Science,2002,30(4):1471-1480.

[12]Lee B U,Yermakov M,Grinshpun S A. Removal of fine and ultrafine particles from indoor air environments by the unipolar ion emission[J]. Atmospheric Environment,2004,38(29):4815-4823.

[13]Wu C C,Lee G W M. Oxidation of volatile organic compounds by negative air ions[J]. Atmospheric Environment,2004,38(37):6287-6295.

[14]Dal Maso M,Kulmala M,Riipinen I,et al. Formation and growth of fresh atmospheric aerosols:eight years of aerosol size distribution data from SMEAR Ⅱ,Hyytil,Finland[J]. Boreal Environment Research,2005,10(5):323-336.

[15]Ni J,Xu Q,Shi D R,et al. Research on relation between air anions and environment in Shanghai city[J]. Chinese Forestry Science and Technology,2004(3):84-89.

[16]Krueger A P,Smith R F. The biological mechanisms of air ion action.Ⅰ. 5-hydroxytryptamine as the endogenous mediator of positive air ion effects on the mammalian trachea[J]. The Journal of General Physiology,1960,43(3):533-540.

[17]Meng J J,Zhang Y. Electrical discharge of plant pointed ends:main source of air anions on ground[J]. Environmental Science & Technology,2005,28(1):112-113.

[18]Wu C F,Lai C H,Chu H J,et al. Evaluating and mapping of spatial air ion quality patterns in a residential garden using a geostatistic method[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2011,8(6):2304-2319.

[19]Ling X,Jayaratne R,Morawska L. Air ion concentrations in various urban outdoor environments[J]. Atmospheric Environment,2010,44(18):2186-2193.

[20]Vartiainen E,Kulmala M,Ehn M,et al. Ion and particle number concentrations and size distributions along the Trans-Siberian railroad[J]. Boreal Environment Research,2007,12(3):375-396.

[21]王繼梅,冀志江,隋同波,等. 空气负离子与温湿度的关系[J]. 环境科学研究,2004,17(2):68-70.

[22]厉曙光,张亚锋,李 莉,等. 喷泉对周围空气负离子和气象条件的影响[J]. 同济大学学报(自然科学版),2002,30(3):352-355.

[23]吴楚材,郑群明,钟林生. 森林游憩区空气负离子水平的研究[J]. 林业科学,2001,37(5):75-81.

[24]毛成忠,张 明,刘艳玉,等. 空气负氧离子浓度与主要气象因子拟合试验[J]. 绿色科技,2017(19):202-206.

[25]吴 迪,李佳珊,张冬有. 森林空气负离子浓度与环境温湿度指数的关系研究[J]. 森林工程,2017,33(6):25-30.

[26]Parts T E,Luts A,Laakso L,et al. Chemical composition of waterfall-induced air ions:spectrometry vs. simulations[J]. Boreal Environment Research,2007,12(3):409-420.

[27]Huertas M L,Marty A M,Fontan J,et al. Measurement of mobility and mass of atmospheric ions[J]. Journal of Aerosol Science,1971,2(2):145-150.

[28]Skalny J D,Mikoviny T,Matejcik S,et al. An analysis of mass spectrometric study of negative ions extracted from negative corona discharge in air[J]. International Journal of Mass Spectrometry,2004,233(1/2/3):317-324.

[29]Hoppel W A,Frick G. Ion-aerosol attachment coefficients and the steady-state charge distribution on aerosols in a bipolar ion environment[J]. Aerosol Science and Technology,1986,5(1):1-21.

[30]Kolar P,Filipovi[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]′[DD)] D. Measurements and correlations between several atmospheric parameters[J]. Facta Universitatis-series:Physics,Chemistry and Technology,2008,6(1):99-104.

[31]邵海荣,贺庆棠,阎海平,等. 北京地区空气负离子浓度时空变化特征的研究[J]. 北京林业大学学报,2005,27(3):35-39.

[32]刘 新,吴林豪,张 浩,等. 城市绿地植物群落空气负离子浓度及影响要素研究[J]. 复旦学报(自然科学版),2011,50(2):206-212.

[33]潘剑彬,董 丽,廖圣晓,等. 北京奥林匹克森林公园空气负离子浓度及其影响因素[J]. 北京林业大学学报,2011,33(2):59-64.

[34]范亚民,何 平,李建龍,等. 城市不同植被配置类型空气负离子效应评价[J]. 生态学杂志,2005,24(8):883-886.

[35]朱春阳,纪 鹏,李树华. 城市带状绿地结构类型对空气质量的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2013,37(1):18-24.

[36]Wang H J,Qi J Z. Effect of community structure on aero-anion concentration in urban green space[C]// 2012 World Automation Congress,2012:1-5.

[37]穆 丹,梁英辉. 城市不同绿地结构对空气负离子水平的影响[J]. 生态学杂志,2009,28(5):988-991.

[38]Tyagi A K,Malik A. Bactericidal action of lemon grass oil vapors and negative air ions[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies,2012,13:169-177.

[39]沃尔特·李斯. 世界竹类研究进展[J]. 竹子研究汇刊,1989,8(2):1-16.

[40]Lessard G,Chouinard A. Bamboo research in Asia:proceedings of a workshop held in Singapore[M]. Ottawa:IDRC,1980.

[41]李宝昌,张彦广,韩炳越,等. 古典园林竹子造景的艺术手法研究[J]. 河北林果研究,2000,15(2):161-163.

[42]张新明. 景观竹种的观赏特征及其在现代园林造景中的设计手法[J]. 世界竹藤通讯,2011,9(3):25-28.

[43]石 强,舒惠芳,钟林生,等. 森林游憩区空气负离子评价研究[J]. 林业科学,2004,40(1):36-40.

[44]Wang J,Li S H. Changes in negative air ions concentration under different light intensities and development of a model to relate light intensity to directional change[J]. Journal of Environmental Management,2009,90(8):2746-2754.

[45]Tammet H,Hrrak U,Laakso L,et al. Factors of air ion balance in a coniferous forest according to measurements in Hyytil,Finland[J]. Atmospheric Chemistry & Physics,2006,6(11):3377-3390.

[46]Krueger A P,Kotaka S,Andriese P C. Studies on the effects of gaseous ions on plant growth.Ⅰ.The influence of positive and negative air ions on the growth of Avena sativa[J]. Journal of General Physiology,1962,45:879-895.

[47]Yang Y J,Xi G,Zhang S Q. Multiplier effect of pulsed electric field-mediated plant negative air ion launched and its significance[J]. College Physics,2009,28(12):39-42.

[48]Zhang J,Yu Z L. Experimental and simulative analysis of relationship between ultraviolet irradiations and concentration of negative air ions in small chambers[J]. Journal of Aerosol Science,2006,37(10):1347-1355.

[49]Jovani[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]′[DD)] B R,Jovani[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]′[DD)] S B. The effect of high concentration of negative ions in the air on the chlorophyll content in plant leaves[J]. Water Air and Soil Pollution,2001,129(1/2/3/4):259-265.

[50]石彦军,余树全,郑庆林. 6种植物群落夏季空气负离子动态及其与气象因子的关系[J]. 浙江林学院学报,2010,27(2):185-189.

[51]韦朝领,王敬涛,蒋跃林,等. 合肥市不同生态功能区空气负离子浓度分布特征及其与气象因子的关系[J]. 应用生态学报,2006,17(11):2158-2162.

[52]Liang H,Chen X S,Yin J G,et al. The spatial-temporal pattern and influencing factors of negative air ions in urban forests,Shanghai,China[J]. Journal of Forestry Research,2014,25(4):847-856.

[53]潘 辉,李永莉,黄石德,等. 棕榈科植物群落空气负离子密度影响因素[J]. 东北林业大学学报,2010,38(3):69-70,81.