从婴戏图看宋代佛教活动及儿童的模仿性游戏

⊙曾永利[青岛大学,山东 青岛 060106]

婴戏图是以儿童游戏玩耍活动为题材的绘画作品,萌芽于战国,发展于唐代,繁荣于宋代,于明清时期达到鼎盛。关于婴戏图的研究,学术界有不少成果。有些成果是从婴戏图与儿童游戏出发的。黄卫霞的《清代婴戏图研究》一文中收集了清代画家焦秉贞、金廷标、姚文瀚、侯权、冷枚等人的数十幅婴戏图,详细描述了儿童游戏的场景,将婴戏图中涉及的游戏按游戏题材分为生活类、运动竞技类、语言类和智力类四大类型。作者还将游戏与诗歌、绘画、社会习俗相联系,展现儿童游戏的文化价值、艺术价值与社会价值。陈红星、郑国华在《从婴戏图看我国古代少儿体育游戏》中,描述了婴戏图中表现的少儿体育游戏并具体分析了我国古代少儿体育游戏的民俗性、娱乐性、地域性、阶层性等特征,作者还从游戏的载体、游戏的空间、游戏的伙伴、游戏的目的等方面分析了婴戏图对当代少儿体育游戏活动的启示。有些成果是以婴戏图的服饰、发式研究为出发点。徐文宁的《瓷器婴戏图历代服饰研究》一文从发式、服饰色彩、服饰形制、婴戏纹及其寓意等方面描绘了由唐至清各时期婴孩的服饰特征。刘亚平在《宋代婴戏图儿童首服特征》一文中具体分析并总结了宋代儿童首服的特征,其中发式分为垂髫、总角等,头衣包括发带、冠帽、头巾、抹额等。还有些成果是关于婴戏图所传达的文化内涵。郑峰华在《婴戏图的体育文化内涵》中描述了我国古代瓷器和美术画卷上呈现的多幅婴戏图,并从不同时期的社会背景出发分析婴戏图所折射出的民众心理,他认为民间少儿游戏具有浓厚的民俗性、显在的娱乐性和强烈的地域性。陈敏的《论〈婴戏图〉 的传统理念与现代审视》从传统的老庄哲学思想出发,分析婴戏图蕴含的思想理念以及对传统婴戏图创作的现代审视,他认为婴儿是人与自然和谐统一的象征,并且婴戏图的创作受道家“人法地,地法天,天法道,道法自然”的理念的影响。

宋代是婴戏图的兴盛期,对于宋代婴戏图兴盛的原因的研究也有不少。如宋春艳的《浅析宋代婴戏图盛行的原因》从经济、思想、文化、社会等方面分析宋代婴戏图盛行的原因,将宋代婴戏图的兴盛归因于城市的崛起和市民文化的发展、宋代的人口政策、宋代文化教育事业的普及与兴盛、宋代伦理观念的影响等因素。宋丙玲在《宋代婴戏图盛行的原因探析》一文中从绘画艺术自身发展的规律、传统伦理观念的影响、社会环境的助推、宗教观念的影响等方面分析了宋代婴戏图盛行的原因。

关于婴戏图的研究范围广泛,但关于婴戏图与宗教活动及儿童模仿性游戏的研究成果相对较少。本文拟在前人研究的基础上,采用图像收集法、视觉分析法、心理学与民俗学的方法,试从宋代婴戏图与佛教发展的角度,对宋代婴戏图中的佛教活动,以及通过婴戏图所展现出的儿童的模仿性心理做一论述。

一、宋代以前婴戏图与佛教发展

佛教传入中国的具体年代已难稽考,佛教最早见于中国文献始于《后汉书》。65 年,汉明帝赞赏楚王刘英的礼佛行为,称他“尚浮屠之仁祠”,这表明东汉时期佛教已传入中国,并得到皇室的认同。大约在公元2 世纪时,随着丝绸之路的开通,中国与中亚及印度之间贸易密切,佛教与商业相联系,佛教经由商人们途经西域传入中国内陆,但当时接受者还比较少,佛教因其教理与黄老之学相似,故而长期作为黄老神仙方术的一种而在皇室及贵族上层中间流传,一般百姓很少接触。至东汉末年,佛教主要以译经的方式在社会上传播。

三国时期的佛教是两汉佛教的延续,此时战乱不断,社会动荡不安,这为佛教的传播提供了良好的土壤,虽范围不是很广阔,但已逐渐与固有文化相结合。三国时期出现了大量译经,如魏代的著名译师昙柯迦罗、昙谛、康居沙门康僧铠,译出《郁伽长者所问经》一卷、《无量寿经》二卷等四部,吴代译师竺将译出《三摩竭经》《佛医经》各一卷(现存),同时戒律的传入促进了佛教的传播。

魏晋南北朝时期佛教已逐渐融入中国社会,并与儒道相融合,从而进一步发展。魏晋玄学便是由于社会急剧变化,名教遭到践踏,儒家传统已不再能适应时势,士大夫们在道家思想的基础上糅合佛教思想而产生的。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,这首诗虽是对大兴佛寺一事的批判,但也展示了南朝时佛法兴盛,王公大臣们在建康(今南京)大造佛塔的情形。而北朝除了北魏太武帝和北周武帝,大多数君王对佛教都是支持的,王公大臣们在都城洛阳兴建佛寺,杨炫之见此著有《洛阳伽蓝记》,他将洛阳分为城内、城东、城西、城南、城北五个部分,分别叙述了洛阳各佛寺的兴建、发展与衰落。隋唐时期是佛教发展的顶峰期,尤其是唐前期执政者对佛教的大力支持。唐朝是中国对外交流的繁盛时期,主要交流方式除了政治、经济上的交流之外,还有禅理的交流。唐太宗时期玄奘前往天竺求取佛经,归来后著有《大般若经》《心经》《成唯识论》等,并翻译了大量佛经,对佛经的解读做出了重大贡献。他还将自己的亲身经历及见闻记述下来,编成《大唐西域记》,为我们研究西域国家的风土人情提供了详实的资料。唐玄宗时期鉴真七次东渡日本,在日本讲解佛经,开创日本佛教南山律宗一派。同时,日本、越南、朝鲜等国还派遣了大量的“遣唐使”来中国学习佛法。

婴戏图是描绘婴孩嬉戏的生活风俗画,主要出现于瓷器、玉器、漆器、卷轴和画像等艺术品上。今在四川挖掘出土了战国铜壶,上面嵌有婴儿的形象,这是发现最早的婴戏纹作品。两汉造像和石刻中也有婴孩形象的作品,但大多是一种吉祥的象征。唐代儿童游戏常伴随着仕女形象出现于绘画中,如张萱的《捣练图》和《虢国夫人游春图》,唐代之前的石窟壁画也有大量婴戏纹,但主要代表佛教祈福的意象。而婴戏图作为人物画的一种,以单独的形式大量出现于绘画中则是在宋代,明清时期婴戏图在宋代的基础上进一步发展。

唐代是佛教发展的兴盛期,出现了一些关于童子礼佛题材的作品,但主要以壁画的形式出现,如敦煌莫高窟的壁画。下面三幅敦煌壁画主要展现了童子礼佛时天真无邪的神态。图一中的小孩呈匍匐状趴在佛祖的侧边,抬头望着佛祖。图二中的小孩或许是在跳舞,或许是在打拳,或许是拜佛的一种仪式。图三中的小孩四肢伏地,以虔诚的方式叩拜佛祖。三幅壁画中不管是戏耍的孩童,还是虔诚礼佛的孩童,都表现出了唐代对佛教的信仰,宋代佛教题材的婴戏绘画大概对这些壁画有所借鉴。

二、宋代婴戏图与佛教发展

宋初执政者们虽信奉道教,但对于佛教,他们并未实行打击政策,反而认为佛教于政治有所裨益,大力提倡。宋太宗曾对大臣说:“浮屠氏之教,有裨政治,达者自悟渊微,愚者妄生诬谤。朕于此道微究宗旨……虽方外之说亦有可观者,卿等试读之,盖存其教,非溺于释氏也。”南宋时期,随着士大夫们对儒家的复兴,儒释道三教出现融合发展的趋势。

宋代士大夫与佛教保持着“难舍难分”的关系。北宋前期,士大夫与高僧们常交往甚密,“两宋诸儒门庭径路,半出入于佛老”。北宋著名文学家、画家、书法家苏轼就常与高僧佛印交流佛法。北宋末南宋初,士大夫们希望通过批判佛教以求回归儒家传统,经历社会巨变的士大夫们希冀将儒家意识形态树立为国家正统,于是他们融合其他宗教信仰,变革儒家传统,以适应社会形式。“11 世纪的士人非常敌视佛教但深受其教学法以及苦行修道规例的影响”。欧阳修认为当时的任务应该是恢复古代的思想文化,政教结合,以儒家思想来指导政治。朱熹也认为佛教的流传影响到了儒家传统的发展,因此提出了理学思想,即“新儒学”思想。

隋唐时期,佛教发展到顶峰,但到了唐朝末期,大众的宗教热情渐渐消散,“佛教所适应的社会形式即3—8世纪的形式(内婚制贵族,庄园及其附属设施的制度,城乡教区)因8—9 世纪出现的城市经济与货币经济普遍发展而受破坏,佛教便因而失去其影响力”。然而佛教发展到了宋代并未走向衰落,反而呈现出与以往不同的发展模式,朝着世俗化及平民化发展。宋代印刷术的发展为佛经的流传提供了良好的条件,唐代兴起的俗讲、变文也为宋代佛经经义的解释及传播起了推动作用。

图一

图二

图三

宋代佛教的世俗化、平民化主要表现在重大节日上。七夕集市上卖的摩喉罗便是源于佛教。九月九日重阳节,“诸禅寺各有斋会,惟开宝寺、仁王寺有狮子会。诸僧皆坐狮子上,作法事讲说,游人最甚”。大相国寺每月开放之时,百姓都前往寺中交易,有卖日常用品的,有卖飞禽鸟兽的,还有卖书画的,应有尽有。会社的出现也为佛经的交流提供了便利,13 世纪的杭州有大量的会社,其中既有文学的、体育的,亦有宗教性质的,而佛教会社有水陆斋会、水陆道场、烧香会、山头斋筵聚会等。《都城纪胜》曾记载了佛教会社的活动:奉佛则有上天竺寺光明会,皆城内外富家助备香花灯烛,斋衬施利,以备本寺一岁之用。又有茶汤会,此会每遇诸山寺院作斋会,则往彼以茶汤助缘,供应会中善人。城中太平兴国传法寺净业会,每月十七日则集男士,十八日则集女人,入寺诵经听法。西湖每岁四月放生会,其余诸寺经会各有方所日分。每岁行都神饲诞辰迎献,则有酒行。宋代的风俗画中有大量展现佛教因素的,如苏汉臣的《獾佛婴戏图》《百子嬉春图》《秋庭婴戏图》,现藏河南博物馆的三彩听琴图枕、三彩荷叶童子枕、现藏旧金山亚洲艺术博物馆的定窑白釉童子荷叶枕,它们都通过儿童的视角表现出宋代佛教文化的发展以及佛教对市民的影响。

宋代是婴戏图发展的黄金期,出现了大量擅画婴孩的宫廷画家和民间画工,如苏汉臣、苏焯、李嵩、陈宗训、杜孩儿、刘松年等。宋代婴戏图常以瓷器、玉器、石器、卷轴、画像为载体,体现宋代社会生活风貌,如《婴戏图轴》《秋庭婴戏图》《秋庭戏婴图》《婴孩斗蜇图》《婴孩斗蟋蟀图》《冬景婴戏图轴》表现了宋代的节日游戏,《婴孩弄影戏图》《傀儡婴戏图》《骷髅幻戏图》《蕉石婴戏图》《荷亭婴戏图》展现的是儿童对戏曲的模仿,《百子嬉春图》《百子图轴》《子孙和合图》《九九阳春图》《扑枣图》表现了宋人祈求多子与吉祥的心理,《五瑞图》《端阳婴戏图轴》《重午婴戏图》则是百姓对驱邪避鬼心理的反映。

三、从婴戏图看宋代的佛教活动及儿童的模仿游戏

佛教有几大重要节日,如正月十五上元燃灯节、四月八日浴佛节、七月十五盂兰盆节、腊月初八腊八节等,其中,四月八日的浴佛节宗教仪式和活动比较盛大。“浴佛节”又称“灌佛会”“佛诞节”“四月八”,是佛教传入中国后的重要节日。浴佛节,相传是佛祖释迦牟尼的诞辰,在这一天,各地寺庙都要举行诵经,并用名香浸水,灌洗释迦牟尼像,以此纪念佛的诞生。

据《东京梦华录》记载,开封的十大禅院各有浴佛斋会,煎香药糖水赠送给俗人,此水名曰“浴佛水”。南宋时,诸寺院都有“浴佛会”,即僧人将佛像放入小盆,浸以糖水,之后将佛像放于台上,棚上以花环装饰,僧人们敲着铙钹,在市中游行,以乞求上天的保佑。此外,游人在湖边游玩时,会买飞禽、乌龟、螺蚌等放生,做放生会。放生这一活动,古已有之。早在春秋战国时期,中国即有在特殊日子放生的说法,甚至出现了专门捕鱼鸟以供放生的情况。先秦时期,由于战争频繁,人民生活在水深火热之中,于是诸学派提出了自己的仁爱学说,其中不乏探讨人民与自然关系的,如荀子的“制天命而用之”的思想,这表明中国人民自古便重视生态环境的和谐发展。随着两汉时期佛教传入中国,“放生”作为佛教的重要仪式被百姓所铭记,两宋时期及其以后更成为中国传统民间习俗之一。佛教的放生仪式与儒家的仁爱思想不谋而合,对于保护生态环境、实现“绿色发展”仍有深远影响,今天各大寺院及旅游景点依然有放生的传统习俗。

(一)童子礼佛

图四

图五

图六

图七

苏汉臣的《獾佛婴戏图》(图四)描绘了宋代儿童模仿大人浴佛的情景。在图像中,有四个小孩在荷花盛开的庭院中玩耍,其中最前面的一个小孩两边留着长发,扎成小辫,其余的头发全部剃去,后面戴着玉佩,他双手合十,双膝跪于蓝色地毯上,面向前方的佛像叩拜。后面右边的小孩两边蓄着一撮头发,并编成两个小髻,他面带微笑,单膝跪地,手持佛像。后面中间的小男孩头顶用红绳系了一个“鹁角”,额前还带着抹额,他双手握着佛塔,身体向右侧前屈,似乎在与手持佛像的男孩交流。后面左边的小孩头顶留着一撮短发,其余头发都剃去了,胸前也戴着玉佩,他右手端着盛满荷花的花篮,左手置于胸前,身体右转看着其他小孩。从他们的面部表情可以看出他们玩耍的愉悦心情,同时从他们的服饰、装饰,以及庭院环境等方面可以看出他们出身于富贵之家。

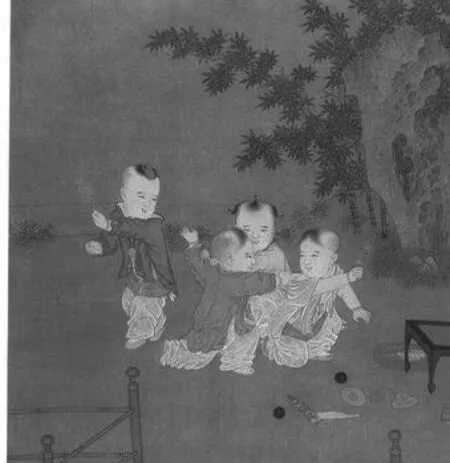

佛塔作为玩具也常出现于婴戏图中。苏汉臣的《秋庭婴戏图》(图五)描绘了在雏菊与芙蓉绽放的庭院中,有一男孩和一女孩站在圆凳两侧,弯着腰,聚精会神地玩着推枣磨的游戏,在他们侧面的圆凳上、草地上,凌乱地摆放着佛塔、转盘、团扇、铙钹等玩具。在佚名的《小庭婴戏图》(图六)中,有四个男孩在庭院中追逐、推拉,他们脸上都洋溢着欢笑,在庭院的一侧还摆放着棕藤编织的方凳,在方凳下面的地面上散放着小佛塔、小铜锣、小喇叭、小球、小白花等玩具。在《秋庭婴戏图》和《小庭婴戏图》中都出现了许多玩具,这些玩具或是父母购置,或是亲朋好友相赠,但都表现了古代玩具的多样性以及对现代玩具的传承性。

除了童子礼佛,还有童子拜观音,如苏汉臣的《百子嬉春图》(图七)。画中描绘了一群儿童在园中玩闹嬉戏的场景,其中有舞狮子的,有放风筝的,有玩皮影戏的,有玩木偶的。画面的右侧有一群小孩围着一尊观音像玩闹,他们发式、服饰各异,有的小孩头顶留一撮短发,有的小孩两侧各扎一个小髻,有的小孩头顶中央留一束头发挽成一个小髻。在观音像前面有两个小孩架着一着红色服饰的小孩,其余小孩在围观,还有的小孩在旁边嬉戏,有的在参拜观音。据推测,这幅以表现儿童生活为主的风俗画应是宋代庆祝新年的作品,描绘了宋代市民庆祝节日活动的方式的多样性和娱乐活动的丰富性。

苏汉臣,北宋末年宫廷画家,师从陈宗训,曾是民间画工,宋徽宗宣和年间任画院待诏,擅长画佛道、婴孩和货郎,作品着色鲜润、细腻写实。他的《獾佛婴戏图》《百子嬉春图》分别以童子礼佛、童子拜观音的方式直接表现浴佛这一佛教仪式,展现了儿童视角下宋代佛教信仰的广泛性。《秋庭婴戏图》《庭院婴戏图》则以带有佛教文化因素的意向侧面表现佛教在两宋时期的传播,佛塔虽然是神圣性物品,在宋代却成为婴孩游戏的玩具,进入民众的世俗生活,说明了佛教的世俗化倾向。

(二)手持荷叶效仿摩喉罗

图八

图九

图十

宋代婴戏图大多与节庆活动有关,如端午、重阳、春节。七夕,又名“乞巧”节,在这一天,“小儿女多衣荷叶半臂,手持荷叶,效颦摩喉罗”。宋代婴戏图以童子手持荷叶为主题的图像很多。如三彩荷叶童子枕(现藏河南博物馆)、定窑白釉童子荷叶枕(现藏旧金山亚洲艺术博物馆)、三彩听琴图枕(现藏河南博物馆)。

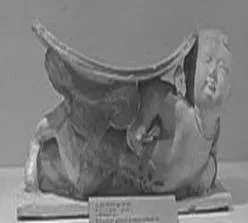

荷叶是童子喜好之物,也是民间吉祥图案。三彩荷叶童子枕(图八)描绘了一男婴身着圆领服饰,腰间系着绘有花纹的腰带,左手戴着玉镯,右手手持荷叶斜躺着,单脚翘起,男孩上面是一荷叶形绿釉枕面。

北宋定窑白釉童子荷叶枕(图九)长21 厘米,宽17.1 厘米,高15.8 厘米,枕座是雕有精美花纹的床榻,一小孩屈膝侧躺于床榻上,正闭着眼惬意地睡觉,该小孩头顶留着一缕头发并扎成一个小髻,其余头发全部剃去,身着“V”型衣领的长袍,双手紧握着荷梗,荷叶大可附身,上面绘有互相缠绕的缠枝纹,左右两侧上卷作为枕面。

三彩听琴图枕(图十)高16 厘米,长60.5 厘米,宽18 厘米,枕面四个角落描绘了四个婴孩游戏的场景,他们头顶都挽着小髻,上着红色彩绘肚兜,下着绿色裙子,腰间系有绿色围裙,手上戴着金镯。左上角的小孩站在池边,肩上扛着鱼竿。左下角的小孩坐在地上,手举身着黄色长袍的“杖头傀儡”。右上角的小孩立于池边,手持荷叶。右下角的小孩坐在地上,单手撑地,手中握着荷叶置于头顶,一副生动活泼之姿。

衣荷摩喉罗作为宋代七夕被供奉的泥孩形象,无论在达官显贵还是平民之家都大量出现,在宋人的笔记中也多有记载。“内庭与贵宅皆塑卖磨喝乐,又叫摩喉罗,孩儿悉以土木雕塑,更以造彩装局座,用碧纱罩笼之,下以桌面架之,用青绿销金桌衣围护,或以金玉珠翠装饰尤佳。市井儿童,手执新荷叶,效摩喉罗之状”。“御街扑卖摩侯罗,多著乾红背心,系青纱裙儿;亦有著背儿,戴帽儿者”。“七夕节物,多尚果食、茜鸡。及泥孩儿号‘摩侯罗’,有极精巧,饰以金珠者,其直不资”。从文献记载可知,摩喉罗是宋代七夕节供奉的泥孩儿,作为多子多福的象征,在市井上贩卖。

宋人记载,“磨喝乐”一词源于佛经梵语的音译,而关于其形象及来源却并未详细说明。故学术界关于摩喉罗的来源多有争议,陈江认为摩喉罗早在唐代就有供奉小儿像的习俗,称之为“化生”,发展至宋代成为孩童玩乐的绘画题材,多出现于瓷器、玉雕上。杨琳的《化生与摩喉罗的源流》一文认为就儿童形象而言,“化生”和“摩侯罗”所指相同,属于同实异名。他将摩喉罗按表现形式的方式分为独立塑像和物品上的画像两类,而将七夕节赏玩的摩喉罗归于前一类。孙发成认为宋代的孩儿枕的形象和内涵与七夕节供奉的摩喉罗是儒家文化、佛教文化以及民俗文化等方面相互融合的结果,二者在信仰内涵上、艺术形象上、使用形式上具有相似性,孩儿枕因受到摩喉罗信仰的影响而失去其文化寓意,逐渐被人遗忘。笔者认为,摩喉罗原为佛教八部众神之一的摩喉罗神,唐宋时制作成一种土偶,制作材料有土、木、蜡、玉等,唐代也称之为“化生”,常以婴孩形象出现。后来人们将佛经中荷花与多子的故事联系起来,制作出执荷摩喉罗,流行于市,“化生”渐渐被遗忘,执荷童子便是仿效执荷摩喉罗,出现于瓷器、玉器上。

宋代婴戏图通过对童子礼佛、拜佛、效仿摩喉罗等行为的模仿,一方面体现童子的嬉戏与欢乐,另一方面也体现宋代佛教活动的世俗化倾向,及童子对成年人佛教活动的模仿。正如陆游在《群儿》描绘的那样“野行遇群儿,呼笑运甓忙,共为小浮图,嶙峋当道旁,蚬壳以注灯,碗足以焚香,须臾一哄散,无益亦何伤”,儿童的这种模仿正体现了当时真实的社会场景。

(三)儿童佛教活动的游戏与模仿

对于游戏的定义,《辞海》的解释是“以直接获得快感为主要目的,且必须有主体参与互动的活动”。游戏是儿童有目的、有意识的一项活动,能够展现儿童的天真活泼,明代教育家王守仁就主张对于儿童的教育要顺其自然,“大抵童子之情,了嬉戏而惮拘谨,如草木之始萌芽,舒畅之,则条达;摧挠之,则摔痿。今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已。譬之时雨春风,沾被卉木,莫不萌动发越,自然日长月化。若冰霜剥落,则生意萧索,日就枯槁矣”。古代的婴戏图中描绘了少儿的多种游戏活动,如蹴鞠、推枣磨、下棋、捉迷藏、踢毽子、扑蝶、斗草,这些活动都是儿童的一种特殊的实践性活动,是学前儿童的主导性活动。

著名儿童心理学家皮亚杰将儿童认知发展的过程分为四个阶段:感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。根据皮亚杰的儿童认知心理学理论,2—7 岁的儿童处于前运算阶段,此时他们主要以符号为中介来描绘外部世界,具体表现在儿童的模仿、想象与游戏上。7—12 岁的儿童进入具体运算阶段,这个阶段的儿童能运用符号进行有逻辑的思考运动。皮亚杰根据智力发展的不同阶段,将游戏分为实践性游戏、象征性游戏、规则性游戏三个阶段。前运算阶段的儿童所进行的游戏活动是实践性游戏,他们对世界的认识是通过对成人的观察,对观察到的活动进行简单加工而后再现。

模仿性游戏是儿童在特定时期,借助外部环境,对大脑皮层表象的模拟再现活动。在前幼儿时期,婴孩由于身心发展水平的限制,因而对世界缺乏足够的认识,他们对事物及心理形成的表象常通过模拟活动表现出来,但这种活动具有不稳定性。“儿童生活的大部分都是消磨于游戏之中,他们所做的游戏模仿年长者所做的事情,他们通过游戏学习成人世界的生活经验”。儿童通过模仿成人的言行举止提高自己的生活技能,获得游戏的欢乐,形成对世界的表象。模仿性游戏包括对现实世界和对虚拟世界的模仿,现实性模仿是对真实生活的情景再现,虚拟性模仿是对虚拟世界的加工表演。《灌佛婴戏图》《百子嬉春图》通过儿童对礼佛仪式、拜观音像的模仿活动,展现了宋代的真实生活。三彩荷叶童子枕、定窑白釉童子荷叶枕、三彩听琴图枕通过描绘童子手持荷叶效仿摩喉罗,反映古人对儿童的喜爱之情及祈祷吉祥之意。

模仿性游戏是最简单的游戏,儿童必须依赖一定的物品才能进行游戏,离开了游戏载体游戏就停止了。苏汉臣所作的关于童子礼佛题材的婴戏图常常会出现佛塔、净瓶等代表佛教意向的玩具,瓷枕上儿童大多以荷叶为载体进行佛教活动。佛塔、净瓶、荷叶都是佛教的象征性物品,儿童将这些物品作为游戏的载体反映了儿童对佛教活动的模仿。

“游戏与社会习俗是相辅相成的关系,社会习俗促使游戏的诞生和发展,游戏进一步丰富社会习俗和文化生活”。宋代婴戏图中的童子礼佛以及手持荷叶效仿摩喉罗都是儿童的模仿性游戏,他们的佛教活动体现了宋代社会佛教的世俗化倾向。同时婴戏图中的佛教活动也是画家基于现实的一种创造性活动,是现实与艺术的结合,宋代的画家,如苏汉臣、李嵩、陈宗训、杜孩儿,大多是现实主义画家,他们通过儿童的模仿性活动展现宋代市民的日常生活。宋代的社会习俗也是画家创造婴戏图的源泉,“由于两宋间俗文化的泛滥,俗文化对宫廷文化、高雅文化的渗透和影响,这种审美倾向也深深影响了画院画家,进一步强化了他们的风俗情结”。两宋时期无论是画院画家还是民间画工都对社会习俗高度重视,并将此加工描绘出来。

四、小结

婴戏图是描述儿童游戏的画作,作为风俗画、人物画的一种,出现于战国时期,发展于魏晋时期,兴盛于两宋时期,明清时期达到顶峰,于清末走向衰落。婴戏图常出现于瓷器、玉器、卷轴等物品上,后发展为室内装饰品和文创品,形成了中国独特的民俗图像文化符号。婴戏图题材类型丰富,从游戏类型分类,包括节令性游戏、娱乐性游戏和宗教祭礼性游戏,婴戏图不仅是对当时社会生活场景的再现,而且体现了儒释道三教关系的发展。

对于婴戏图的研究,不应单纯从美术、体育抑或文化等方面解读,而应将历史与人类文化学、心理学相结合,从儿童的视角出发,深度挖掘儿童游戏的目的,体会儿童与成人的关系。同时也应关注画家的创造心理,分析画作下所体现的社会习俗。婴戏图对目前中国的教育模式也有启示意义,今天的儿童面临巨大的升学压力,学业繁重,极大地限制了儿童的活力与创造力,因而儿童的教育应以人为本,回归本真。

① 〔南朝〕范晔:《后汉书》,中华书局1965年版,第1428页。

② 〔清〕曹寅:《全唐诗》,延边人民出版社2004年版,第258页。

③〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局2004年版,第554页。

④ 黄宗羲:《宋元学案》,中华书局1986年版,第2708页。

⑤⑥ 谢和耐:《中国社会史》,江苏人民出版社2010年版,第289页,第246页。

⑦⑪ 〔宋〕孟元老撰、伊永文笺注:《东京梦华录》,中华书局2007年版,第817页,第749页。

⑧ 谢 和耐:《蒙元入侵前夜的中国日常生活》,江苏人民出版社2008年版,第166页。

⑨ 〔宋〕灌圃耐得翁:《都城纪胜》,古典文学出版社1957年版,第8页。

⑩ 陈 璐:《两宋婴戏图像与宗教》,《美术大观》2010年第12期,第22页。

⑫⑮ 〔元〕周密:《武林旧事》,古典文学出版社1957年版,第48页,第47页。

⑬ 〔元〕吴自牧:《梦粱录》,古典文学出版社1957年版,第21页。

⑭ 〔宋〕西湖老人:《西湖老人繁盛录》,古典文学出版社1957年版,第12页。

⑯ 唐圭璋:《全宋词》,中华书局1999年版,第24803页。

⑰ 〔明〕王阳明撰、于民雄注、顾久译:《传习录》,贵州人民出版社2001年版,第235页。

⑱ 张庭华、谢光辉:《杜威儿童游戏理论在体育教学中的作用》,《海南师范学院学报(自然科学版)》2004年第1 期,第93页。

⑲ 黄 林纳、宋兴:《从瓷枕婴戏图品味宋代情趣》,《东方收藏》2010年第6期,第27页。

⑳ 吕少卿:《论两宋画院画家的“风俗情结”与两宋风俗画的“宫廷赞助”》,《理论探索》2010年第1期,第21页。