马骕与墨学

沈传河

(1.山东理工大学文学与新闻传播学院,山东淄博 255000;2.扬州大学文学院,江苏扬州 225002)

马骕(1621~1673)是清初较早涉及墨学的学者之一,在中国墨学史上占有重要的一席之地。但由于马骕在墨学方面既无文本校释之功,又无义理批评之辞,故学界对其墨学研究往往不够重视。近人陈柱在《历代墨学述评》(在其《墨学十论》一书中)中对马骕的墨学研究未有提及,郑杰文先生的《中国墨学通史》对马骕的墨学研究虽有简单的述及,但并未作深入的探究。马骕的墨学研究虽然更多地只是编选之学,但编选之学却往往亦不容忽视。鲁迅先生曾说:“凡是对于文术,自有主张的作家,他所赖以发表和流布自己的主张的手段,倒并不在作文心,文则,诗品,诗话,而在出选本。”[1](P480~481)鲁迅先生说的虽然是文学,但将其中的道理用之于一般学术亦未尝不可,尤其是史学,因为在很大程度上史学即是编选之学。同文中鲁迅先生又说:“选本可以借古人的文章,寓自己的意见。博览群籍,采其合于自己意见的为一集,一法也,如《文选》是。择取一书,删其不合于自己意见的为一新书,又一法也,如《唐人万首绝句选》是。”[1](P481)这里所说的编选之法,同样适用于史学作品的编选。不难看出,马骕《绎史》所采用的编选之法其实就是这里所说的第一法。编选肯定不是简单的作品、材料的汇集,而是在编选者诸多主观因素支配下所进行的一系列复杂的编辑行为的有机综合,这些编辑行为主要包括对作品、材料的搜集、鉴别、选择、分类、组织、编排等。因而,分析和透过编选之作,我们往往能够获得不少发现,诸如编选者的立场观点、思想倾向、审美情趣、个人偏好等,还有编选者所处时代的一些主流观念、学术态势、审美风尚等。这也正是我们分析探究马骕墨学研究的基本视角。

一、对《墨翟之言》的解读与阐释

在古代学术活动中,对待墨学的首要问题即是对墨学接受的问题。马骕在这个问题上的做法相对比较中庸,他既不激烈辟墨,亦不用力挺墨,他对墨学相对持一种比较客观而公允的态度。当然,马骕主要还是受传统儒家思想的影响,他对墨学的接受与研究应当说仍然是在基本遵循传统儒家思想的前提下进行的。

马骕之于墨学,最主要的成果是他编选的《墨翟之言》。该文与《杨朱之言》合为一篇,题名《杨朱墨翟之言》,列为《绎史》第一百〇三卷。该卷分为上、下两部分,下部分题目下小字标明“墨者并附”。也就是说,按其所记载对象的不同,《杨朱墨翟之言》可以分为三部分:记载杨朱的部分;记载墨子的部分;记载墨者的部分。文中有三处标识语以示区分,分别是:“已上杨朱”“已上墨翟”“以上墨者并附”。《杨朱之言》此处自然不用多说,现主要对后两部分加以解读与阐释。

(一)记载墨子的部分

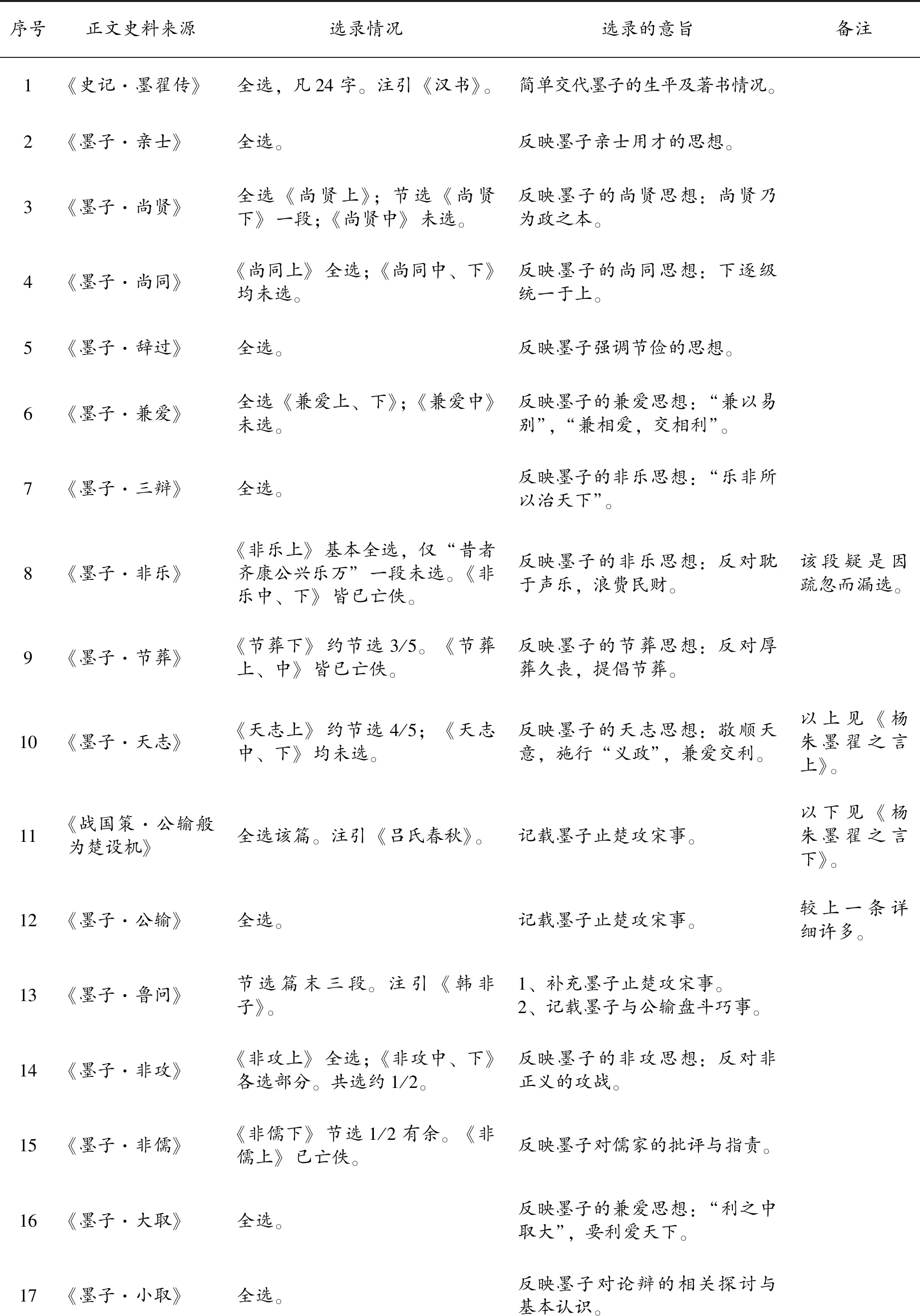

该部分系马骕选录先秦两汉关于墨子、墨家的一些重要史料汇编而成,目的在于记载墨子的生平事迹、反映墨子的学说思想等。其中的史料,可分为正文史料与注引史料两类。正文史料的来源凡六种:《墨子》《庄子》《战国策》《淮南子》《史记》《说苑》;注引史料的来源凡五种:《尸子》《韩非子》《吕氏春秋》《新语》《汉书》。总体上看,史料绝大部分来自《墨子》。现将这一部分史料选录的具体情况列表如下:

表1 《绎史·墨翟之言》墨子部分选录史料一览表

现就上表试作一些相关分析与阐释:

1.史料选录以《墨子》为主,主要通过墨子或墨家之言去记载墨子事迹、反映墨子思想,这种做法值得肯定,而这种做法本身就是对墨子、墨学的一种尊重与重视。在表1所列的24条正文史料中,有19条是来自《墨子》的,《墨子》无疑是《墨翟之言》墨子部分最主要的史料来源。作者这样编选的优点在于,立足于墨家典籍文本,能够让墨子或墨家获得自我言说的权利,从而能够在较高程度上去反映相关的历史真实。《墨子》文本所蕴含的历史真实虽然不能成为后世涉墨辩争的唯一标准,但至少应当成为一个基本的学术参照。但遗憾的是,后世对于墨子、墨学的辩争,不少人往往并不理会这一学术参照,而是仅仅热衷于义理之辨。在经学占主流的时代,《墨子》往往是被忽视或鄙弃的。因而,《绎史》这种重视文本、征实求真的学术取向是值得肯定的,尤其是对于研究学术史上的涉墨辩争,其借鉴意义更大。

2.尊重墨子思想学说之现实,不以儒选墨。以儒选墨,比较典型的例子是《墨子》三卷本,所选十三篇皆思想上接近儒家者。这种做法对于一位思想家来说自然是很不公平的。马骕放弃了这种做法,这也是马骕能够成为清代史学大家的原因之一。《墨子》所存53篇中,《绎史·墨翟之言》墨子部分共选用22篇,按今本《墨子》目次排序,分别是:《亲士》《辞过》《三辩》《尚贤上》《尚贤下》《尚同上》《兼爱上》《兼爱下》《非攻上》《非攻中》《非攻下》《节葬下》《天志上》《非乐上》《非儒下》《大取》《小取》《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》。《墨子》前七篇向以思想上近儒而受人瞩目,但这里马骕只是选了其中三篇。墨学可一分为三:治世之学、名辩之学、守御之学,其中治世之学是墨学的主体,在《墨子》中所占篇目最多。更值得注意的是,治世之学也是儒墨思想冲突所集中的地方,其中诸如“兼爱”“节葬”“节用”“非儒”等,皆是儒墨双方辩争的焦点或重点。但很明显,马骕并没有因此而放弃或减少对《墨子》治世之学篇目的编选。在上面所列22个篇目中,除《大取》《小取》两篇属于名辩之学外,其他20篇均属治世之学。其中多为儒家所非议的《兼爱》《节葬》《非乐》《非儒》等篇目,也都位列其中。上面所列这22个篇目,虽然数量上尚不足《墨子》所存53篇之半,但思想义理上却已基本涵盖了墨学十论所指。马骕对《墨子》名辩之学篇目(指《墨辩》六篇)、守御之学篇目(指《墨子》城守诸篇)少选或不选,应当是出于他对墨子之学主次之分的考量。马骕的这种想法和做法应当说是合适的,是没有什么问题的。

3.表1所列条目,有两条值得专门一说:第11条和第15条。第11条,正文所引为《战国策·公输般为楚设机》,该篇亦记载墨子止楚攻宋事,只是较《墨子·公输》为略;附文引《吕氏春秋·爱类》篇为注,该篇对墨子止楚攻宋事亦有略述。值得注意的是,《吕氏春秋》是把这则材料放入《爱类》篇的,而《爱类》篇所记皆是仁人爱民的事情,其主旨是褒扬仁人爱民的思想情怀。因而,当马骕选用这则材料之后,《墨翟之言》实际上也就蕴含着对墨子御楚救宋行为的肯定和对墨子仁爱民众情怀的褒扬,而作者对此肯定至少是持认可态度的。这种价值判断和道德评价在《墨翟之言》中较少,因为作者似乎在有意避开直接对传主所作的价值判断或道德评价,而是力求尽量用史料去反映历史真实。第15条,正文所引为《墨子·非儒》,节引《非儒下》多半内容。《墨子·非儒》向来为儒家所不满和忌恨,能够将其编选入书,实已见出马骕不同凡响的学术勇气和对待墨学态度的新变化。《墨翟之言》墨子部分,所选《墨子·非儒》的内容并不算少,但对儒家批墨的史料却只字不选,客观上不能不说是对墨子、墨家的一种偏袒。实际上,先秦两汉儒家批墨的史料是不少的。以上的分析表明,马骕对墨子、墨学实际上是有所辨正、有所袒护甚至是有所褒扬的。当然,我们同时也应当清楚地看到,马骕实际上并未脱离传统的儒家立场,他对墨学的接受和某种程度上的认同是在基本坚持传统儒家立场的前提下进行的。他虽然编选《墨子·非儒》入书,但他的编选是有原则和底线的,篇中那些直接批评、攻击孔子的文字他是不会选录的。《绎史》中有些篇目,如《孔子类记》《孔门诸子言行》《古今人表》等,其中尊孔崇儒的思想倾向是比较明显的。

4.避开儒家对墨子、墨学的批评,客观上是对传统儒墨关系结构的一种解构。周秦两汉典籍中,评议墨子、墨学的材料颇有一些,主要存于《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》《孔丛子》《淮南子》《论衡》等书中。从表1可以看出,马骕在编撰《墨翟之言》墨子部分时,对这些评议墨子、墨学的材料,包括来自儒家的材料,不管是褒扬者还是贬抑者,均基本不选。应当说,马骕的这种做法是非常明智的,因为它能够尽量减少主观性因素在作品中的存留,而这对于寻绎还原墨子、墨学的真实历史至关重要。但其中却产生了一个重要问题:避开儒家对墨子、墨学的批评,避开孟子辟墨,无形之中,对传统学术中沿袭已久的尊儒抑墨的取向构成了一种无声的挑战。换言之即是,马骕的做法客观上是在解构传统学术中沿袭已久的尊儒抑墨的关系结构。当然,这种解构实际上意义深远,因为它是墨学获得公正对待和现实复兴的必要条件。当然,马骕主观上可能并未意识到这些。因而,我们不能把《墨翟之言》仅仅视为是相关史料的简单汇编,不予重视,而应当看到其文本的丰富性,深入到其文本之后,去探究和阐释其文本背后的一些东西。

《墨翟之言》墨子部分除引录史料外,还有作者按注若干条,今依次列举如下,并略加说明:

(1)“《墨子》无善本,莫可雠正,读者意会之可矣。”[2](P2695)该条说明当时《墨子》的版本情况。

(2)“兼爱为墨氏本学,言之纡曲委折,故愈烦而愈不厌。”[2](P2710)该条点明兼爱是墨学之本,故《兼爱》论之甚为详尽。

(3)“《大取》《小取》,其文甚奇,但残阙讹脱,不可尽通。”[2](P2738)该条强调《大取》《小取》为文“甚奇”,并说明当时该二篇的文本状况。

(4)“按:邹阳《书》云:‘邑号朝歌,而墨子回车。’《颜氏家训》云:‘颜子不舍。’未知孰是。”[2](P2742)邹阳《狱中上梁王书》说为一般说法,《颜氏家训》说疑属讹传。

(二)记载墨者的部分

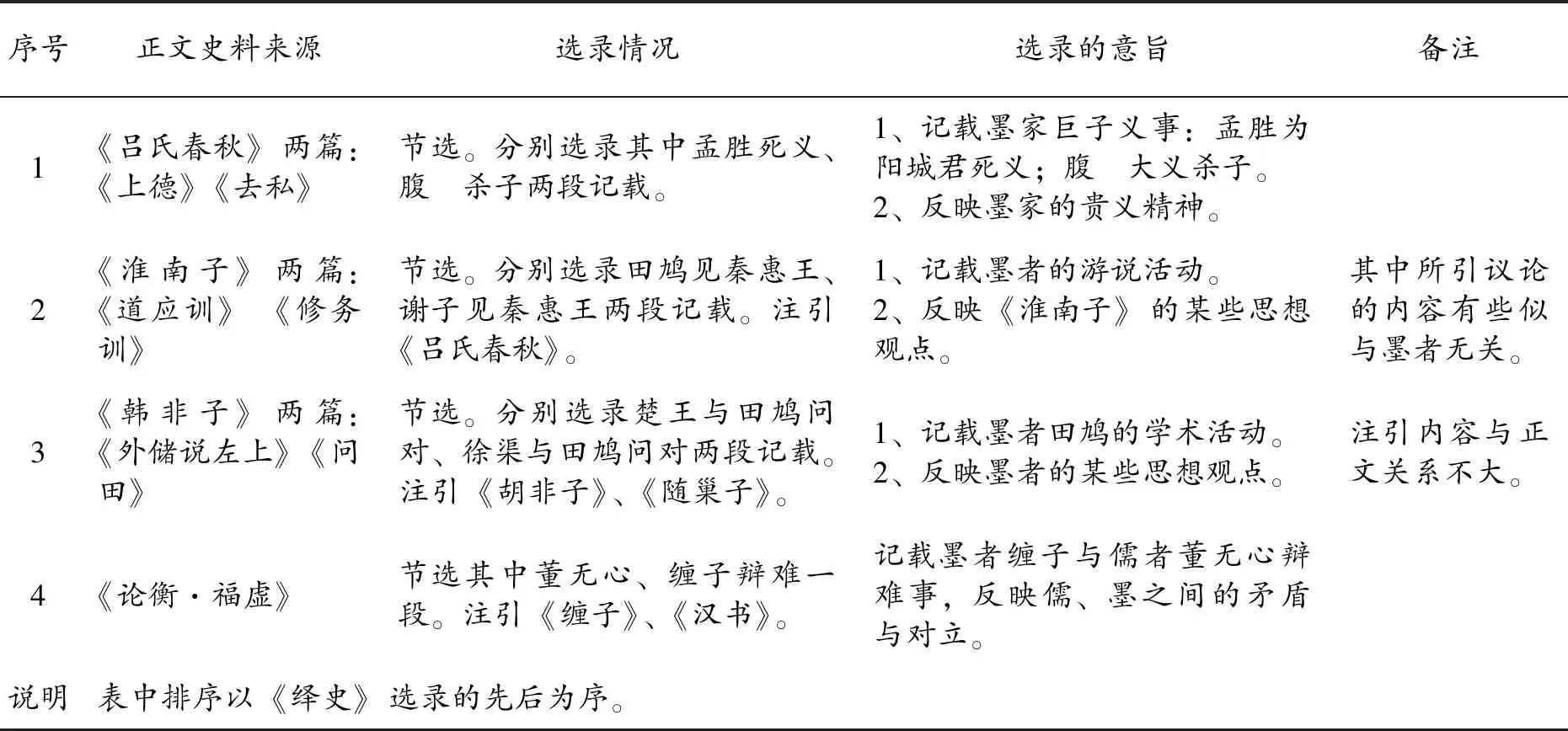

该部分编选先秦两汉若干相关史料,来记载先秦其他墨者的一些生平事迹或思想观点。该部分记载相对简略。正文史料的来源凡四种:《韩非子》《吕氏春秋》《淮南子》《论衡》;注引史料的来源凡五种:《胡非子》《随巢子》《缠子》《吕氏春秋》《汉书》。现将该部分史料选录的具体情况列表如下:

表2 《绎史·墨翟之言》墨者部分选录史料一览表

现就上表作简要的分析与阐释:

1.作者看重墨者的义举,推崇墨家的贵义精神。《墨翟之言》墨者部分首先选录《吕氏春秋》记载墨家巨子非凡义举的两则材料,不难看出作者对墨者义举的看重和对墨家贵义精神的推崇。这两则材料分别来自《上德》篇与《去私》篇,所记分别为:墨家巨子孟胜为楚阳城君守国,符约有定,后阳城君出事,封国欲被收回,孟胜力不能禁之,故选择壮烈殉义,墨家从死者180余人;墨家巨子腹居秦,其子杀人,秦惠王欲免之死罪,然腹不许,卒行墨者之法而杀其子。墨家这样的义举着实非同一般,不能不使人惊心动魄。值得注意的是,这两则材料最后皆有评议的文字,都是对墨者、墨家的肯定和褒扬,而这些评议的文字马骕也都一并选录,这说明马骕对其中的评价取向至少应当是认同的。因而,我们从中可以推知马骕对墨者、墨家应亦具有同样的情感态度。

2.注重搜集相关史料,记载反映先秦一般墨者的学术活动。相对于墨子,先秦一般墨者的学术活动显然要次要一些。但马骕并未因此而忽略这一方面的内容。在《墨翟之言》墨者部分中,他选录了数种典籍,对先秦一般墨者的学术活动亦多有记载,依次主要有:田鸠见秦惠王、谢子见秦惠王、田鸠与楚王问对、田鸠与徐渠问对、胡非子与屈将子辩斗、随巢子与越兰辩鬼神、缠子与董无心辩难。这些记载表明,马骕对先秦一般墨者的学术活动同样表现出足够的重视,同时也表明马骕对先秦墨学、先秦墨学史能够给予整体上的重视。

《墨翟之言》墨者部分除引录史料外,同样有作者几条按注,今依次列举如下,并略加说明:

(1)“史定事,不见于他书。”[2](P2745)该条注《吕氏春秋》提及的人物史定。

(2)“田鸠盖即田俅子。”[2](P2746)此系学界的一般看法。

(3)“《说苑》林既语略同。”[2](P2746)是说上文胡非子言勇之语与《说苑》中林既所言略同。

二、《古今人表》简说

在《绎史》中,与墨学相关者还可以数到列为末卷的《古今人表》。此卷全部袭用《汉书》卷二十《古今人表》,此表自然不是马骕所作,而是班固所为。但既然为马骕所选用,表中所蕴含的思想观念也就大致是马骕所能认同的,更何况马骕对于此表是颇为满意的:“上自宓羲,下逮秦亡,所纪之世,《绎史》之世也,所录之人,《绎史》之人也,故《人表》若为《绎史》作也。”[2](P4245)故我们也可以基于此表去分析探究马骕涉及墨学的一些思想观念。

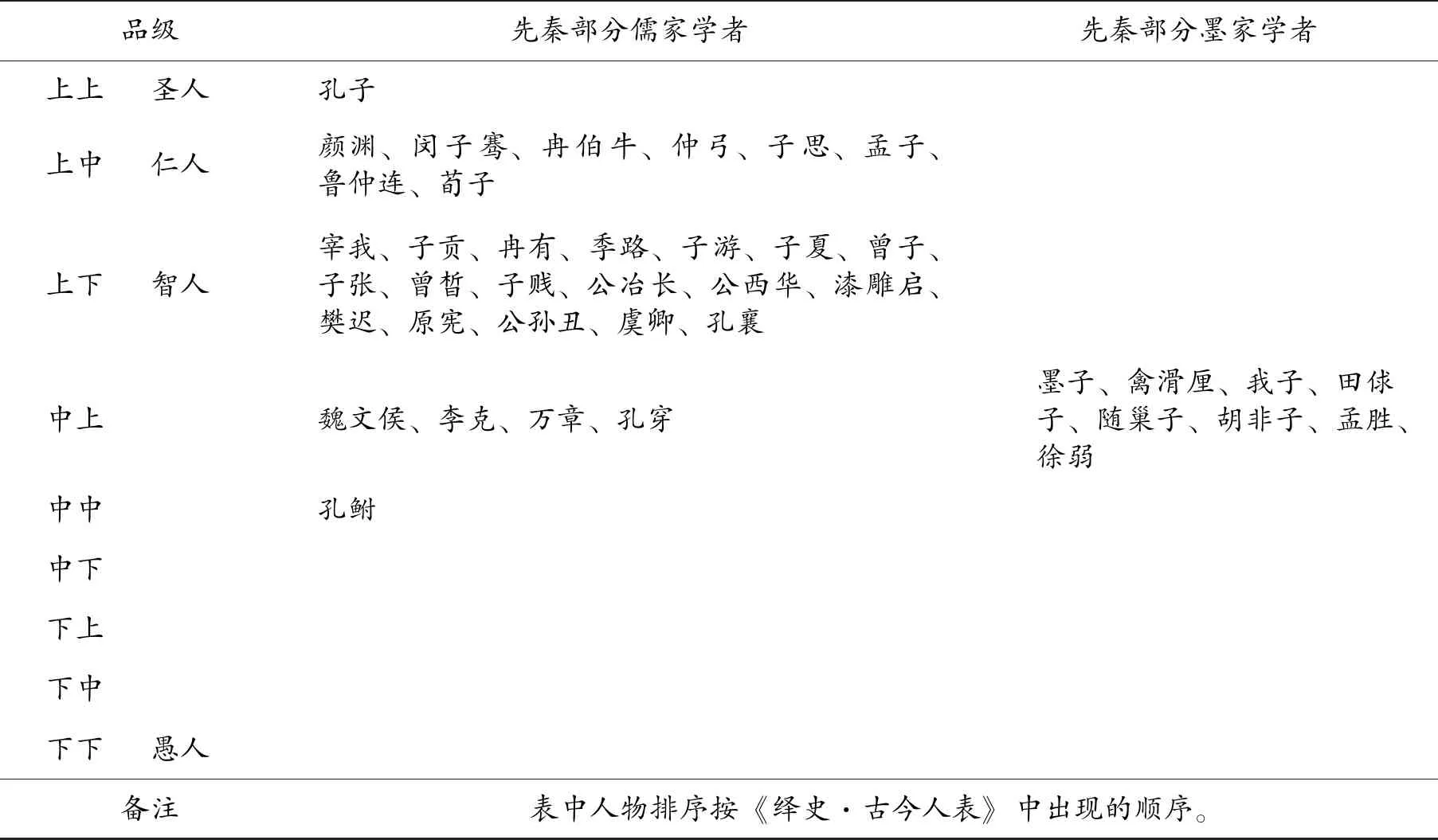

该表尊孔崇儒的倾向非常明显,清人钱大昕评之甚洽:“此表用章儒学,有功名教。观其尊仲尼于上圣,颜、闵、思、孟于大贤,弟子居上等者三十余人,而老、墨、庄、列诸家,咸置中等;书首祖述夫子之言,《论语》中人物,悉见于表,而他书则有去取,详列孔氏谱系,俨以统绪属之。”[3](P1)自然我们从中就可以得出这样的断定:该表具有明显的尊儒抑墨的思想倾向。这种思想倾向主要表现在该表把先秦儒、墨两家学者置于不同的品级,总体相差甚远。为清楚起见,兹选取表中所列部分先秦儒、墨学者,重新列表于下:

表3 先秦部分儒、墨学者品级对照表(据《绎史·古今人表》)

表中的对比是非常明显的。同为先秦显学,儒家学者整体上被置于上等,而墨家学者却被全部置于中等;同为学派创始人,也一度孔墨并称,但孔子此时已被置于上上圣人之位,而墨子仅被置于中上之位,尚不及众多孔门后学;孔门后学被置于上中仁人之位者不少,被置于上下智人之位者更多,而墨家弟子则根本无缘及于这两个品级,只能全部被降置中上之位。就客观实际而言,不管评定的标准为何,班固的这种评定结果都是有问题的。但现实地来讲,这种尊儒抑墨的思想倾向在封建社会却获得了广泛的接受与认同,以致汉代以降逐渐演变成了一种习以为常的学术心态乃至文化心态。就此而论,马骕能够接受认同并欣然袭用《汉书·古今人表》,确实也没有什么好奇怪的。但可贵的是,如前所述,马骕实际上能够对这种固有的学术心态或文化心态有所突破,有所创新。尊儒抑墨虽然逐渐演变固化为一种学术心态或文化心态,但中国学术文化发展的长期目标却被内在地设定为实现对这种学术心态或文化心态的突破与超越。

三、马骕墨学研究的价值意义及其他

(一)马骕墨学研究总结

马骕的墨学研究相对比较简单,但这并不意味着马骕的墨学研究无关紧要。就主观学术目的而言,马骕并不是有意专门去研究墨学,其墨学研究更多地只是其史学研究的一个组成部分。就研究方法而言,马骕的墨学研究既不是文本校理,亦不是义理批评,而是文本材料的编选,属于编选之学。编选之学虽然始于文本材料的编选,但却往往终于义理评判的间接表达,马骕《墨翟之言》的编选即是如此。马骕墨学研究主要见于其《绎史》一书,主要研究成果是其中的《墨翟之言》。分析探究《绎史》相关内容,我们不难发现,马骕虽然仍在基本坚持传统尊儒抑墨的学术立场,但却对传统墨学研究已有所突破与创新:史料选录以《墨子》为主,让墨家自家去言说,有利于还原历史真实;尊重墨子思想学说之现实,不以儒选墨,随意删削文本;马骕对墨子、墨家实际上有所辨正、有所袒护甚至是有所褒扬;避开儒家对墨子、墨学的批评,避开孟子辟墨,客观上是对传统尊儒抑墨关系结构的一种解构。

(二)马骕墨学研究的价值意义

马骕墨学研究的价值意义主要有三:其一,有利于对先秦墨学史的还原与保存。马骕撰《绎史》的主观目的即是欲寻绎还原汉前的历史,因而该书对于还原保存汉前的历史具有重要意义,如明末清初著名史学家李清即言:“惟是秦焚楚火,言湮事轶之后,而能从百世以下,摘抉搜猕,使芒芒坠绪,灿然复著于斯世,与未烧无异,乃见马侯之有造于斯文不细耳!”[2]《序》(P3)自然,其中的先秦墨学史亦在一定程度上得以还原与保存。这在某种程度上亦是对《史记》记载墨学之疏漏的一种补足。尤其是《墨翟之言》以选录《墨子》为主,让墨家自家去言说,无疑更有利于还原相关历史真实。其二,《绎史》对《墨子》文本真实、墨学历史真实的还原与保存,为后世涉墨辩争提供了一个可靠的标准或参照。墨学产生,涉墨辩争亦随之而起,且于后世绵延不断。涉墨辩争有时是比较激烈的,先秦的儒墨辩争、清中期围绕孟子辟墨所进行的辩争皆是其例。统观古代的涉墨辩争,辩争于义理者远远多于辩争于史实者,于是辩争往往流于主观化、门派化、极端化等。当涉墨辩争达到如此这般的程度时,往往就失去了学术上的价值意义,也就需要按照某些标准或参照来对之加以评判和止息,而其中不可或缺的标准或参照应当包括《墨子》的文本真实和墨学的历史真实,而在某种意义上去说,马骕墨学研究的目的就是要寻绎和提供一些《墨子》的文本真实和墨学的历史真实。因而我们说,《绎史》相关内容对于评判和止息后世的涉墨辩争具有重要的参考意义。其三,《墨翟之言》所蕴含的一些积极的义理批评和思想倾向,对于清代墨学的发展兴盛具有重要的先导意义。《墨翟之言》所蕴含的积极的义理批评和思想倾向,上文已有详述,此不赘述。显然,这些义理批评和思想倾向对于打破传统尊儒抑墨的学术结构,改善和提升墨子、墨学的学术地位,刺激、推动清代墨学的发展兴盛都是具有重要意义的。只是这些义理批评和思想倾向含而不露,实际上似乎并未引起学界足够的关注,因而也就未能发挥太大的现实功用。

马骕《墨翟之言》,在严灵峰编撰的《墨子集成》和任继愈等编撰的《墨子大全》中均有收录。两书中《墨翟之言》均被重新定名为《墨子与墨者》。编撰者显然都是重视的,只是研究者似乎对《墨翟之言》的重视还不够,《墨翟之言》有待学界对其作全面而深入的研究与探索。

(三)关于墨学研究中的编选之学

编选自是一门学问。编选之学广泛存在,它也是整个墨学不可或缺的一个组成部分。从最初《墨子》的编选,到当今墨学丛书的汇编,虽然其间墨学衰多兴少,但涉墨编选却仍然不少,而以明代尤然。选取编选之学的视角来研究墨学,不仅不失为一种现实可行的研究视角,而且其研究前景亦较为广阔。虽然当代墨学研究亦可谓兴盛,但专门研究墨学中的编选之学者确实还很少。选取这一研究方向,无疑必可有所作为。选取编选之学的视角去思考问题,也可成为墨学研究中一种常用的研究方法,有助于对相关墨学问题的研究与解决。对明代墨学的研究尤其需要编选之学这一研究视角。明人热衷于整理编选《墨子》,刊印了大量《墨子》书,其中既有全选本又有节选本,而要想对这一方面作深入细致的研究探索,最好莫过于持从编选之学的研究视角了。墨学中的编选之学,值得重视,值得探究,期待更多对此有志趣的学者勉力而为之。笔者这里所为,仅是一粗略的尝试而已,尚期抛砖引玉之效。