社会保障趋势梳理

李晋康 白照君

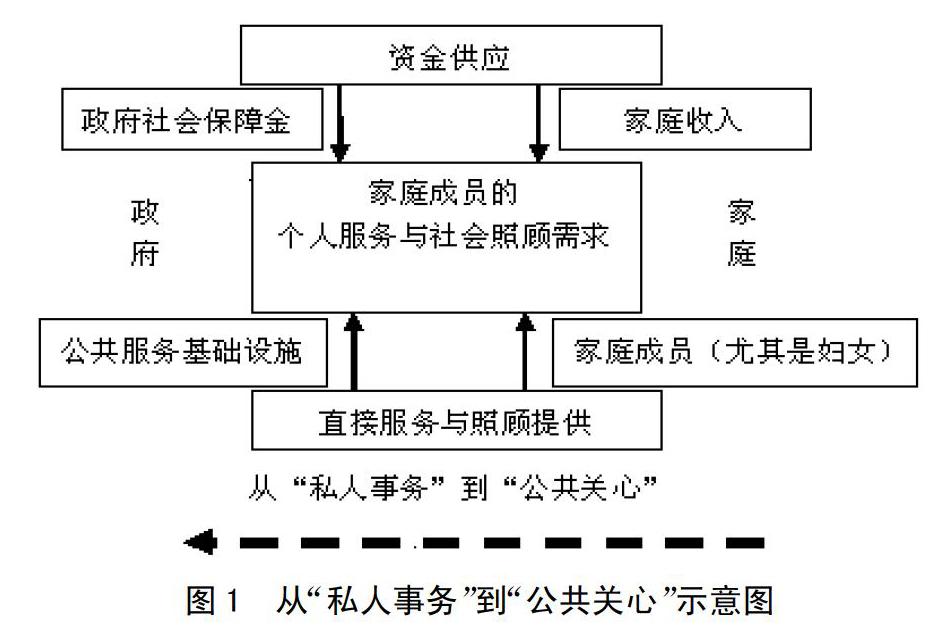

[提要] 长时间以来,家庭保障的作用被很多学者忽略,但家庭保障自工業革命前到现在在很多国家发挥着关键作用。从历史角度看,社会保障的主体责任总体呈现出从“私人事务”到“公共关心”的趋势,这一趋势体现为此消彼长。笔者梳理家庭保障与社会保障在家庭成员个人服务与照顾中发挥作用的趋势,并构造从“私人事务”到“公共关心”示意图,分析家庭保障在社会保障中的地位与其必要性。

关键词:社会风险;家庭保障;社会保障

中图分类号:C913.7 文献标识码:A

收录日期:2019年8月28日

一、引言

社会保障主体包括政府、非政府组织、家庭等,从历史来看,社会成员享受的个人服务与社会照顾主要是由政府和家庭所提供的,个人服务和社会照顾的提供主要包括服务资金与直接服务主体。长时间以来,抚养子女、赡养老人是家庭的天然职责,但自工业革命之后,家庭结构遭到破坏,家庭的某些保障职能不能有效发挥作用;1883~1894年,德国先后颁布了三部社会保障法,标志第一个社会保障国家的诞生,自此,公共领域正式进入家庭成员的个人服务与社会照顾资金部分。20世纪70年代后,大部分发达资本主义国家采取紧缩社会保障资金的政策,转而采取鼓励社会成员就业、完善公共服务基础设施建设的政策,显示公共领域已经向直接提供个人服务和社会照顾主体的角色转变。从历史的发展趋势看,私人领域即家庭和公共领域即政府总体呈现出从“私人事务”到“公共关心”的趋势,而在具体的变动中,又体现出此消彼长的趋势。虽然家庭保障在整个社会保障体系中的作用不断下降,但其仍在社会保障体系中发挥着不可或缺的作用。

二、作为“私人事务”的家庭保障

不同于正式化和制度化的国家社会保障,作为以非正式的社会网络为主的非制度化的家庭保障,在社会保障发展过程中发挥着重要作用。从社会照顾资金来源与直接服务提供的主体的公私分工界限来看,20世纪60年代公私领域的界限以政府提供资金的形式得到了合理的划分,而面对现如今出现的新的诸如老龄化的危机,公私领域的界限需要重新划分。

在工业革命之前,家庭承担着生产、生育、赡养、抚育甚至教育和医疗等职能,随着工业化的不断发展、雇佣劳动关系的产生、传统的家庭生产功能被破坏后,家庭结构也被破坏了,家庭丧失了稳定的收入来源,越来越多的家庭成员被迫进入劳动力市场。家庭功能方面,资金与人力匮乏使家中老人的赡养问题突出、波动巨大的劳动力市场使进入劳动力市场的劳动者面临严峻的失业风险、收入短缺造成原本家庭负担的家庭成员医疗费用难以承担。此时的家庭分工倾向于“改进型工业”模式或“工业模式”,即主要由男性劳动获取家庭收入,女性处于半就业或失业状态,她们主要负责处理家庭事务,如抚育儿童和赡养老人。这时政府以社会保障金的形式提供资金支持,合理的划分了社会保障的公私领域。20世纪70年代经济危机彻底打破了原有稳定的社会福利制度。面对“滞胀”现象,福利国家选择减少社会福利开支。这种措施的结果是家庭保障资金来源突然减少,家庭承担个人服务与社会照顾压力增大。为了避免贫困,妇女不得不选择走出家庭,进入劳动力市场;而随着科技的不断发展,进入劳动力市场有更高的素质要求,大部分劳动者尤其是妇女面临更大的就业压力;国家失业保障金又大幅缩水、私营的服务机构又难以为中低收入家庭所负担,重新划分私人领域与公共领域是当下政府所迫切需要解决的。

三、作为“公共关心”的保障制度

自1883~1889年德国率先建立社会保障制度到20世纪70年代,社会保障制度整体处于上升趋势,在20世纪70年代“从摇篮到坟墓”的社会福利制度基本建成。但由于经济危机与人口老龄化,大多福利国家采取紧缩社会福利开支,引入市场机制、鼓励妇女就业等制度来应对新的风险。

工业革命之后,家庭社会保障职能尤其是经济职能弱化,家庭社会成员社会化,使得个人对社会的依赖越来越突出。这一时期社会矛盾不断激化,1883~1889年之间,德国先后颁布了《疾病社会保险法》、《工人赔偿法》、《老年和残障强制保险法》等社会保障法,标志着世界上第一个最完整的保险体系的建立,社保制度的产生。总体来说,当时的社会保障制度是为了解决在工业革命之后家庭无法承担日益加重的负担而规模化的社会问题的。以前被公认为家庭事务的养老、抚育、医疗等领域自此由国家介入,随着社会不断发展、战后凯恩斯主义的盛行,高福利制度成为了西方资本主义国家的主要福利制度表现形式,到20世纪70年代,全世界约有70个国家建立了社会保障制度,社会保障项目不断增加,政府提供个人服务与社会照顾资金,家庭提供服务与照顾场所和具体人工服务。但在一些国家,高福利制度导致社会懒惰现象也十分严重,很多家庭依靠社会福利生存。同时高福利导致的高赤字也最终导致了20世纪70年代的“滞胀”经济危机。

面对停滞不前的国民经济和高通货膨胀、高财政赤字的现象,大量福利国家采取减少社会福利开支的政策。这虽然可以缓解政府赤字危机,但对于原有与社会保障达成平衡的家庭保障来说却是灾难。现今社会很多家庭缺少必要的保障金,很多家庭被迫男女同时参加劳动,对于家庭成员尤其是老人和儿童的个人服务与社会照顾缺乏。对于这样的社会问题,很多福利国家采取引入市场机制的方式,由私营机构来承担社会照顾的职责,但很多中低收入家庭难以负担费用成了现今最大难题。为解决这一问题,很多福利国家如法国和北欧鼓励妇女参加劳动,为参加劳动的妇女提供保障金。

四、此消彼长的“私人事务”与“公共关心”

工业革命之后的保障体系呈现出家庭保障与社会保障此消彼长的现象。笔者将1889年德国建立社会保障制度到20世纪70年代称为第一阶段,将20世纪70年代后称为第二阶段。

在第一阶段,家庭保障不再完全承担家庭成员的个人服务与社会照顾责任,政府即公共领域承担了个人服务与社会照顾的资金供应责任,家庭分工基本体现为男性在劳动力市场工作赚取报酬维持家庭的日常开销,而女性则负责处理家庭的日常事务,包括照顾儿童和老人,国家提供养老保障、医疗保障、失业保障和抚养儿童的资金,政府等于通过购买家庭服务来实现社会上每个家庭的家庭成员都能得到服务与照顾。家庭政府关系和谐的例子在北欧,根据希波姆·朗特里的贫困周期理论,北欧福利政策涵盖了有子女家庭、青年就业状况和养老保障;家庭政府关系相对和谐的例子在西班牙,西班牙的福利制度并不发达,但作为“超级妇女”的西班牙女性承担了带薪劳动和家庭照顾的双重责任,也使得社会成员基本都能得到服务与照顾。该阶段的主要特征是政府购买家庭服务使家庭成员都能得到服务与照顾。

第二阶段是自20世纪70年代经济危机后,政府的福利政策主流是削減福利支出,也就意味着政府不再通过原有的用资金购买家庭服务的方式来解决家庭成员的个人服务与社会照顾问题。这一阶段的家庭妇女走出家庭,进入劳动力市场工作,由于欧洲对待子女家庭的工作人员尤其是女性“就业惩罚”较为严重,很多职场女性选择少生育、晚育甚至于不生育。在西班牙,抚养负担不断加重使得社会问题异常突出。目前,西方各国对于这种状况的应对措施不一,在德国,做出的改变较少,只进行了扩大儿童照顾设施、实行长期照顾保险计划的改革;在英国,希望通过完善儿童以及老人照顾中心的方式解放妇女,让妇女进入劳动力市场,但推行起来收效甚微;在北欧,其仍通过高税收的方式来挽救原有的购买家庭服务与照顾的模式;在法国,出现了家庭政策的双重性,一方面有鼓励妇女进入劳动力市场的“在父母家里照顾儿童和在照顾者家里照顾儿童的补助”,另一方面还有鼓励妇女不要参加带薪工作的“亲子教育津贴”;在西班牙,政府通过地区自治,各地区根据现实情况自主安排本地区社会福利政策来解决新风险。

不管各国政策如何,此时的家庭成员的个人服务与社会照顾都不是完全由政府资金解决,也不完全由家庭妇女负责,而是体现出了政府家庭同时承担服务资金和服务照顾主体责任的现象,而这一方面,政府的进步最大,在保持了福利资金占比的情况下介入儿童与老人的个人服务领域,可以说,社会成员的个人服务与照顾正逐步公共化。从历史轨迹来看,自工业革命之前至今,家庭成员的个人服务与照顾都呈现出由“私人事务”到“公共关心”的趋势。

如图1所示,家庭成员的个人服务与社会需求的来源主要有两个方面:一方面是个人服务与社会照顾的资金,另一方面是直接为家庭成员提供个人服务和社会照顾主体。直接参与家庭成员的个人服务和社会照顾的主要包括政府和家庭两个主体,非政府组织主要处于协调政府和家庭两方的位置,因此,涉及家庭成员的个人服务与社会照顾主要探讨的责任主体还应是政府和家庭。在上文中我们论述过家庭成员的个人服务和照顾呈现出由“私人事务”到“公共关心”的趋势。在资金层面,20世纪70年代前主要依靠社会保障金,以社会保障金为主、家庭收入为辅;70年代经济危机后政府提供的社会保障金有所缩减,而政府主要依靠鼓励家庭成员就业的方式增加家庭收入,间接补偿了家庭成员提供个人服务和社会照顾所需的资金费用。而直接为家庭成员提供个人服务和社会照顾的人在20世纪70年代之前主要由家庭成员尤其是妇女提供,现今政府鼓励家庭成员进入劳动力市场,越来越多的妇女从事全日制带薪工作,其为家庭成员提供个人服务和社会照顾直接减少,政府现如今主要采取健全完善公共服务基础设施,由第三方机构提供个人服务和社会照顾,而家庭也不是完全退出提供个人服务与社会照顾领域,而是与公共服务基础设施相辅相成。由此我们可以看出,在为家庭成员提供个人服务和社会照顾资金领域是政府退,家庭进;而在直接提供个人服务与社会照顾主体领域体现为家庭退、政府进,呈现出此消彼长的状态。(图1)

五、家庭保障仍不可或缺

上文分析了社会保障的总体趋势是从“私人事务”到“公共关心”,而在直接提供个人服务与社会照顾主体领域则呈现出此消彼长的状态。公共领域为社会成员提供服务于资金支持已成为不争的事实,家庭保障的作用随着时代的不断进步在不断的弱化,家庭关系在不断被削弱,核心家庭、主干家庭成为现今社会家庭的主要形式。虽然家庭保障的作用在不断削弱,但仍有继续存在的必要。

(一)社会保障存在弊端。首先,社会福利与社会保障金支出太过庞大。20世纪70年代经济危机所暴露出来的西方发达资本主义国家社会保障制度的弊端就是高福利所导致的高财政赤字状况。而现今人口老龄化不断加重,政府不仅要负担社会保障金,还要提供公共服务的基础设施建设,现在政府通过缩减社会保障金支出,扩大公共服务基础设施建设的方式为社会成员提供服务,同时鼓励家庭成员尤其是妇女参加劳动,提高家庭收入的方式维持私人领域与公共领域在提供社会照顾的界限与平衡。而家庭保障与社会保障是此消彼长的关系,如果家庭不断退出社会照顾领域的话,政府就要不断加大政府的社会保障支出,提供更多的社会保障服务,这显然又会造成财政赤字,因此家庭保障不能消失。其次,社会福利易造就“懒人”。20世纪70年代前的高福利制度造就了一大批工作积极性不高,单纯依靠政府提供的社会保障金过日子。2004年,德国劳动部门记录有91,000人公开拒绝劳动,实际的“懒人”应远远大于该数字。我们可以预测,如果取消了家庭保障,同时享受政府社会保障金与政府公共服务的“懒人”将会更多,社会经济增长就会乏力,而政府的社会保障支出压力也会大大增加。政府建立社会保障金支出、提供公共服务的目的就是让家庭成员走向劳动力市场,通过劳动者的劳动收入来维持自己所需的各项服务,而全部由政府包办,劳动者没有了“家庭负担”,成为“懒人”或许是他们优先选择的出路。

(二)家庭保障提供心理慰藉。家庭成员所需要的不仅是无微不至的照顾,还有舒缓心灵的心理慰藉。而政府所能提供的仅是社会保障金和公共基本服务,而服务质量政府并不能控制。西方频频发生的公共服务机构的恶性社会事件则表示公共服务设施所能提供的服务并不能满足家庭成员的需要,甚至在某种程度上损害了被服务人员的感情,使他们对于心理慰藉的需求更迫切。而家庭保障则在心理慰藉层面天生具有优势,亲情关系使得提供服务人员和被提供服务人员在感情上天然亲近,而不同国家的传统文化则是维系这种关系的天然粘合剂。因此排斥家庭保障对于为公民提供优质的社会服务是矛盾的。

(三)文化因素。家庭保障植根于世界各国的传统文化,西方家庭保障并不能起决定性作用与西方基督教文化关系紧密。基督教文化强调禁欲、独身观念,并且他们生活信仰的根本动力是取悦于他们心中的“上帝”,西方子女孝敬父母的根本动力也是取悦他们心中的“上帝”。但西方的血缘观念仍然很重,虽然孝敬父母的根本动力是取悦“上帝”,但长久以来抚育儿童、赡养父母的行为已经成为了西方人的共识,家人在家庭中仍能获得安全感。而在东方极其强调尊老爱幼和家庭观念且家庭封闭性强,大部分家庭中的儿童与老人以及他们的监护人都不愿意在公共服务机构接受社会照顾。不管是西方家庭观念较弱的基督教文化还是东方家庭观念强的儒教文化,独立的成年人有责任照顾家里的子女和儿童是他们之间的共性。因此,要由社会保障和公共服务机构完全替代家庭保障仍然在社会道德伦理上不为大多数家庭所接受,家庭保障仍然是必要的。

(四)新常态下的需要。2015年我国全面放开二孩政策后,显现出来抚养儿童成本高、年轻夫妇生育意愿不足等现象与上世纪70年代西方经济危机后发达资本主义国家所面临的状况相似。不同的是,中国妇女早进入劳动力市场,比起西班牙的“超级妇女”只强不弱,中国没有原有完善的高福利制度,经济的发达程度远不足西方发达资本主义国家,因此效仿西方资本主义国家鼓励就业、发展完善公共服务基础设施并不可行。

但相比于西方国家的优势在于中国家庭更加团结,内聚力更强。20世纪费孝通教授在江村的调研我们可以得知中国的家长制非常严重,父母对子女的抚养义务与子女对父母的赡养义务是非常重要的。可以说,在欠发达的中国,在长久缺失的社会保障与公共服务的情况下,中国凭借强大的家庭保障功能使大部分家庭与家庭成员仍能维持最近本的生活条件,在其中妇女的作用不可或缺,而面对现如今中国新常态的状况,中国不仅仍要发挥家庭保障的积极作用,又要考虑到如今中国经济增速放缓,人口老龄化加剧,年轻妇女不愿承担经济与家庭双职责的实际情况,在适当提高社会保障金的同时要加强公共服务基础设施建设,减少家庭抚养负担,以应对新常态下的新风险。

主要参考文献:

[1]彼得·泰勒-顾柏.新风险新福利[M].马继森译.北京:中国劳动社会保障出版社,2010.

[2]张丽丽.试论家庭在中国社会保障体系中的作用[D].武汉:武汉科技大学,2009.

[3]丁建定.西方国家社会保障制度史[M].北京:高等教育出版社,2010.

[4]斯坦恩·库恩勒,陈寅章,克劳斯·彼得森,保利·基杜伦.北欧福利国家[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[5]谢琼.重视家庭作用,健全社会福利服务体系[J].中国社会保障,2018(5).

[6]杜强,唐向,冯强.西方国家社会保障制度的发展及其启示[J].发展研究,1995(4).