论全媒体时代社会主义核心价值观大众化传播

张开祝,李 英

(山东工商学院 人文与传播学院,山东 烟台 264005)

中国共产党第十八次全国代表大会对社会主义核心价值观之内涵进行了提炼,“富强、民主、文明、和谐”是我国社会主义建设与发展的奋斗目标,“自由、平等、公正、法治”是对现代社会的美好描述,是党矢志不渝、长期实践的核心价值理念,“爱国、敬业、诚信、友善”是对社会公民的最基本要求,引导我国公民恪守准则,构建社会主义新型人际关系。社会主义核心价值观作为主流价值思想,是促进我国社会发展和进行价值引领的风向标。

传统主流媒体一直是我国进行价值观和意识形态传播的主要阵地,并发挥着主导作用。然而,近年来,火热的网络以及新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力不断增强,其在精准而有效地传播社会主义核心价值观方面发挥的作用越来越凸显。2019年1月,中国共产党中央政治局进行第十二次集体学习,主题即为“全媒体时代和媒体融合发展”,习近平总书记在此次学习会上指出:“全媒体不断发展,出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体,信息无处不在、无所不及、无人不用,导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化,新闻舆论工作面临新的挑战。”

全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体,这是对全媒体的具体表述。在全媒体和媒介融合发展的大环境下,全媒体给我国社会主义核心价值观大众化传播带来了哪些机遇和挑战,如何更好实现我国社会主义核心价值观大众化传播,这是需要我们认真思考的问题。

一、全媒体时代为社会主义核心价值观大众化传播带来的机遇

在国家层面上,借助全媒体进行社会主义核心价值观大众化传播,能够有效抵御西方意识形态的冲击与渗透;在社会层面上,借助全媒体进行社会主义核心价值观大众化传播,可以引领社会主流思想和道德标准;在个人层面上,借助全媒体进行社会主义核心价值观大众化传播,能够增强民众个人对国家和社会深层次的情感认同。具体来说,全媒体为社会主义核心价值观大众化传播带来了诸多机遇。

(一)全程媒体带来的涵化效果

全程媒体指一个事件从发生到结束,无时无刻不处在传播的链条中,随时都可以变成一个公众信息。[1]

1967年,传播学者格伯纳及其同事进行了有关电视暴力对少年儿童影响的研究,提出了涵化理论。该理论认为,现代社会大众传媒通过“报道新闻”“提供娱乐”等方式,传播具有特定价值和意识形态倾向的信息给大众,这对人们认识现实社会发挥着重要价值导向作用。由于大众传媒所具有的价值导向性,使得人们在思维中形成的“主观现实”与信息的“客观现实”之间有着很大的差异。这种价值导向对人所产生的影响不是短暂与偶然的,而是一个长期的、持续的过程,它通过潜移默化的涵化的方式影响着人们观念的形成,进而决定人们对社会信息和现实世界的理解。

近年来,我国网民规模不断扩大,手机上网比例不断攀升,网络资费不断降低,这些因素,都为全程媒体的实现创造了良好条件。2019年2月,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第43次《中国互联网络发展状况统计报告》,该报告显示:“截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,互联网普及率为59.6%。手机网民规模达8.17亿,网民使用手机上网的比例达98.6%,使用台式电脑、笔记本电脑上网的比例分别为48%和35.9%,使用电视上网的比例为31.1%。”网络时代,全程媒体所带来的不间断的、无时无刻的信息传递,使得受众可以在任何时间、任何地点、任何阶段,对某一事件从发生到结束给予持续关注。因此,全程媒体所具有的这一特征,就有助于社会主义核心价值观大众化传播的涵化效果。

(二)全息媒体迎合了不同受众的需求

全息媒体指传播的呈现形式愈加多元,图文、视频、游戏、AR等给用户的阅读体验是各取所需,新闻的呈现更为立体。同时,物联网、人工智能、云技术等新技术,使传播更加精准、更为高效。[1]

传播学家伊莱休·卡茨(Elihu Katz)等人把媒介接触行为的基本模式概括为“使用与满足”的过程,并在其于1974年发表的著名的《个人对大众传播的使用》一文中,强调媒介接触活动中的社会条件因素,并把媒介接触行为表述为具体的“社会因素+心理因素→媒介期待→媒介接触→需求满足”的过程。

1977年,日本学者竹内郁郎对伊莱休·卡茨等人提出的媒介接触行为基本模式做了一些补充。人们接触媒介的目的是为了满足他们的特定需求,接触媒介之后可能出现两种结果,有可能满足了自己的需求,也有可能没有满足自己的需求。竹内郁郎认为,无论需求是否得到满足,都会影响到后来发生的媒介接触行为,人们会根据前面媒介接触行为所产生的需求满足情况,来修正所接触到的媒介印象,并在一定程度上改变对后来媒介接触的期待。

全息媒体的出现,使得不同媒体和不同的媒介形式、媒介内容,能够满足受众的不同需求,无论你是喜欢传统媒体,还是喜欢新媒体,总有一款适合你。

(三)全员媒体下人人都有麦克风

全员媒体即“人人都有麦克风”,人人都是信息的传者和受者。[1]

2019年5月13日的中央电视台《新闻联播》中,主持人康辉播报了一篇题为《中国已做好全面应对的准备》的国际锐评,“对于美方发起的贸易战,中国早就表明态度:不愿打,但也不怕打,必要时不得不打……”原本只是作为传统主流媒体的央视,在老牌栏目《新闻联播》中刊播了这条评论,然而,在人人都有麦克风的时代,这则短短1分29秒的视频,由浙江共青团转发在青年人喜欢的哔哩哔哩网站,得到了很好的传播,曾获全站日排行第一名,总播放量高达788.5万,评论量达25 758条,点赞量68万,并在朋友圈和微博上引发了大量转发与评论,登上了微博热搜榜。

不仅如此,全员媒体也有助于社会公平正义的监督与推动。无论是“魏则西事件”“罗一笑事件”,还是“辱母杀人案”等,全员媒体在维护社会公平与正义中越来越发挥着积极作用。以“辱母杀人案”为例,正是数千万民众在微信朋友圈中对该事件新闻报道的刷屏转发,才使得该事件最后出现转机。点赞、评论和转发等看似简单的方式,却形成了无法忽视的力量,倒逼公平正义在上述个案中归位,这是舆论监督的力量,也是全员媒体的力量。与此同时,微博、微信、自媒体等对于民众关切的社会重大事件的追踪、聚焦,无形中为公平正义培植了肥沃的民众土壤。正如“辱母杀人案”在微信朋友圈中的刷屏,引领民众在愤懑与不安之余,深刻反思法治与伦理、规则与亲情的冲突,反思公权力该如何作为,反思个人安全如何在这个社会中得到保障。这种反思不分群体,不分阶层,一定程度上重申和捍卫了公平正义作为社会发展压舱石的价值。

(四)全效媒体带来的效果量化

全效媒体指媒体越来越分众化,用户画像越来越清晰,以往新闻传播了,却不知受众是谁,反响怎样,这叫非全效传播,而今有了大数据等新技术,使传播更加精准、更为高效。[1]

《2018微信年度数据报告》显示,2018年微信每个月有10.82亿用户保持活跃,微信“朋友圈”汇聚了每个人的生活记录和他人的生活动态,人们通过这个平台了解彼此的生活近况,即使是分离两地的人们也能将生活展示给对方,使相隔万里的互动成为可能。而它也让我们可以毫无顾虑地进行情感表达,每一次点赞、每一次转发、每一次评论,这些数据可以形成详细的用户自画像。据统计[2],不同年龄阶段的用户,对微信的使用也不同,55岁以上的用户早睡早起,日间线上娱乐主要是刷朋友圈、阅读、购物等,晚餐后习惯与子女视频通话;“00后”晚睡早起,晚上22点后开始活跃,睡眠时间最短;“90后”利用公共交通出行最频繁,阅读内容从三年前的娱乐八卦转向生活情感;“80后”则热爱阅读,始终关心国家大事;“70后”休闲时刻喜欢刷朋友圈,晚上23点半左右睡觉。这些数据所构建的用户画像越来越清晰,能够帮助我们精准地实现社会主义核心价值观大众化的有效传播。

二、全媒体时代社会主义核心价值观大众化传播面临的挑战

全程媒体带来的涵化效果、全息媒体迎合不同受众需求、全员媒体下人人都有麦克风、全效媒体带来的效果量化,给我国社会主义核心价值观大众化传播带来了许多机遇。然而,任何新生事物的诞生,都是有利有弊的。借助全媒体进行社会主义核心价值观大众化传播,还面临着复杂的挑战。

(一)传播主体多元化,主流媒体传播力弱化

长期以来,借助传统主流媒体(报纸、广播、电视)的强制“灌输”,是我国进行价值观和意识形态传播的主要方式。在全媒体时代,这一方式受到严重挑战,正如《提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力》所指出的[3]:“互联网正在媒体领域催发一场前所未有的变革,社交媒体虹吸受众、算法推送渐成气候、智能革命方兴未艾,造成受众的大规模迁移和媒体接触习惯的大幅度转变。年轻人较少关注主流媒体、主要从网上获取信息的事实。”

美籍犹太裔哲学家和社会学家、法兰克福学派的代表人物之一马尔库塞说[4]:“必须记住,大众媒介乍看是一种传播信息和提供娱乐的工具,但实质上不发挥思想引导、政治控制等功能的大众媒介在现代社会是不存在的。”当前“人人都有麦克风、个个都是传播者”的全媒体时代,只要你愿意,你就可以建立属于自己的媒体,表达你自己的观点和意见。就像李开复所说:“在微博时代,如果你有100个粉丝,相当于办了一份时尚小报;如果你有1 000个粉丝,相当于一份海报;如果你有1万个粉丝,相当于创办了一家杂志;如果你有10万个粉丝,相当于创办了一份地方性报纸;当粉丝数增加到100万,你的声音会像全国性报纸上的头条新闻那样有影响力;如果有1 000万个粉丝,你就像电视播音员一样,可以很容易地让全国人民听到自己的声音。”

当前,社交媒体、新媒体已然成为了“主流媒体”,成为了社会主义核心价值观大众化传播的重要阵地。传统的《人民日报》《光明日报》等党报纸媒,以及以央视和各大卫视为主导的主流媒体,由于受社交媒体、新媒体的冲击与替代,其传播力、影响力已经有所弱化,受众范围已经大为缩小,显然不利于其对社会主义核心价值观大众化的有效传播。

(二)传播渠道多样化,引导力降低

引导力即凝聚共识的能力[5]。20世纪80年代至90年代,老百姓每天下班之后,围坐在电视机前观看《新闻联播》,如今,像这样的电视媒体时代已经一去不复返了。人人都有麦克风的全员媒体时代,每个网络账号、社交账号,都可以成为自媒体,传播手段不断增多。人们在繁忙的学习、生活和工作之余,面临的是海量的信息和不计其数的传播渠道。在“娱乐至死”的当下,人们更多的时间用于综艺娱乐和其他休闲活动。受众尤其是年轻受众,通过传统主流媒体关注时事政治和国家大事的热度大为降低,他们主要借助互联网和移动终端获取信息,尤其偏重娱乐和休闲信息。

正所谓“萝卜白菜,各有所爱”,传播手段、传播渠道的多样化,使得不同受众所关注的信息内容可以千差万别。在这种信息接触的现实下,要想通过某一种、某一类媒体或某一些信息,去实现主流化或者共振的效果,并在社会上凝聚成为共识,是一个很大的难题。

(三)传播内容碎片化和样板化导致影响力降低

媒体的影响力指的是媒体的知名度,渗透到各个方面、领域的能力[5]。人作为一种社会性动物,与他人交流是其生活的重要组成部分。当今时代,随着生活、工作压力的增大,生活、工作节奏的加快,人们很少再与远方的朋友频繁地互致问候,也很少串门走亲访友,甚至连同家人倾诉心声的次数也是少之又少,社交媒体(包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等)便成为人们交流的主要方式。人们通过社交媒体来分享意见、见解、经验和观点,并爆发出令人眩目的能量。然而,社交媒体呈现的多是零散的、繁杂的信息,有时还充斥着虚假与是非不明的信息,人们对这些信息的接触、理解和记忆,自然也是碎片化和浅层化的,使得主流价值观和意识形态的影响有意无意地被冲减。

全媒体时代,碎片化的阅读方式和信息获取方式,成为了社会成员的常态。网民尤其是年轻网民,热衷于“浅阅读”和“缩读”,很难坐下来、静下来、沉下来做深入地阅读与思考,就连《新闻联播》这样重要的信息传播平台,也被人们调侃为“三段式”:“前十分钟国家领导人很忙,中间十分钟外国人生活在水深火热当中,后十分钟中国人民生活得很幸福。”这种样板化和刻板化,影响了传统主流媒体的社会主义核心价值观大众化传播效果。

(四)人人都是把关人导致的选择性接触、理解和记忆

传播学中“把关人”理论认为,任何传播者在实际传播行为中,都或多或少地站在自己的立场、个人视角和组织视角上,对获取到的信息进行选择、过滤和加工。我们把对信息进行选择和过滤的行为,称之为“把关”,凡是具有这种把关能力的记者、编辑等叫做“把关人”。如果我们将这一理论放诸社会,不难发现“把关”行为在社会中时时刻刻发生:编辑对发表作品的选择,导演对电影剧本以及演员的挑选,电视台对电视节目的选择等等。谁的文章能发表,谁的剧本被选用,谁能做主演……很大程度上取决于把关人自己的立场与视角。以前,传统主流媒体是受众信息接触的主要或者说是决定性的把关人。全媒体时代,人人都有麦克风,自媒体传播成本的低廉和传播速度的快捷,让他们能随心所欲地进行创作。受众也不再为“把关人”的审美标准和眼界所束缚,他们创作的作品可以不用通过中间环节直接面对受众,正规报刊杂志发表不了的文章可以在博客、微博、微信公众号上发表,难登正规舞台的节目可以通过各类自媒体表演。人人都是自己信息接触的“把关人”,就便于受众对信息进行选择性接触、选择性理解和选择性记忆。当前,许多受众不关注时政,不关注国家大事和现实生活,沉迷于虚拟的网络世界中,沉迷于各类游戏、综艺节目和影视剧所营造的文化狂欢当中,将拟态环境当作真实的社会环境等等,这些现象,都不利于社会主义核心价值观大众化传播。

(五)受众的协商式和对抗式解读

斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)提出的编码/解码理论将受众的信息解读分为三种:顺从式解码、协商式解码和对抗式解码。全媒体时代,如果我们一味地靠采取强制“灌输”价值观和意识形态的信息传递方式,容易造成受众的协商式和对抗式解读。如2019年3月30日,四川省凉山州木里县发生森林火灾,导致31人遇难。央视、各大卫视、门户网站、微博、微信等,关于凉山火灾事件的报道和信息铺天盖地而来,受众在缅怀逝者、歌颂英雄的同时,质疑和对抗式解读也随之出现:“为何30名失联扑火人员会全体牺牲?森林火灾扑灭难度大、极易造成人员伤亡,有没有必要去救火,是否可以让火情自行发展……”类似这些的协商式和对抗式解读,皆不利于社会主义核心价值观大众化的有效传播。

三、全媒体时代社会主义核心价值观大众化传播策略

全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体构成的全媒体时代,一个尤其需要强调的特征就是全员媒体或者称之为自媒体的兴盛,也就是上文所说的“人人都有麦克风,人人都是信息的传者和受者”。它至少有两层被普遍认可的含义:一是“自己”,二是“自由”。所谓“自己”,主要是指传统媒体时代我们多数人都只是讯息的接受者和事件的旁观者,在自媒体时代我们每个人理论上都可成为讯息的传播者和事件的在场者,并且这两种角色能够随时转换。所谓“自由”,是指自媒体的兴盛意味着公民拥有更大的话语空间和自主性,拥有更大的自由度。叶海涛等在《社会主义核心价值观新媒体传播研究述评》一文中提出[6]:“社会主义核心价值观的话语体系、媒介载体、传播内容、传播机制等产生了一系列重大变革。”全媒体时代,社会主义核心价值观大众化传播,必须适应当前社会文化多元化,人人都是自媒体、个个都是把关人和传播者,以及碎片化阅读、选择性接触/理解/记忆、视频化阅读、协商式与对抗式解读等传播规律,可以尝试从以下几方面去努力。

(一)多层次、立体化传播

价值观传播的传统做法,一般采用的是主流媒体塑造和报道典型人物、典型事迹的方式进行。如中央电视台综合频道自2003年开始,已经连续推出17年的《感动中国》栏目。节目推选的人物,都有一种能够传达给观众一种震撼人心的精神力量。《感动中国》栏目也被人们誉为“中国人的年度精神史诗”。这个栏目中推出的典型人物,确实感动了不少人,我们也万万不可缺失这种榜样的牵引与激励。然而,就社会主义核心价值观大众化传播而言,这种典型化和样板化的传播方式,其塑造的典型人物,可能离普通百姓的生活相对较远,其弘扬的“舍小家为大家”的高尚品格,在普通百姓的日常生活中只能“高山仰止”,难以“身体力行”。因此,价值观的传播,无论是传播方式,还是传播手段,都需要与时俱进,需要多层次、立体化。媒体树立的典型人物,除了伟大的英雄外,还应该是普通百姓努努力就能“够得着”的目标。

(二)音频和视频化传播

为了使社会主义核心价值观实现精准有效的大众化传播,有必要走通俗化和具体化的道路。在当前的视频和音频时代,可借助音频和视频等方式来呈现。如2018年,“人民日报社顺应融合传播移动化、视频化、青年化趋势,推出了‘时光博物馆’主题活动、H5《快看呐!这是我的军装照》《中国很赞》手指舞接力挑战等,引爆人们的参与热情。新华社策划推出《国家相册 致敬历史——新华社中国照片档案馆典藏展》,制作了《四个全面》《红色气质》《点赞十九大,中国强起来》《留声40年:那些改变你我的故事》等一大批创意与技术融合、线上与线下打通的产品,在网上营造了热爱祖国的主流舆论”[7]。腾讯和优酷在2019年均开设了“70年”栏目,内含多种多样的视频节目,为国庆70周年献礼。李克强总理在2019年的政府工作报告中提出,移动网络流量平均资费再降低20%以上。这些都有利于推广音频和短视频类的社会主义核心价值观内容。

(三)仪式化传播

美国传播学者詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)在其著作《作为文化的传播》中,将传播的定义分为两大类[8]:传播的传递观(a transmission view of communication)和传播的仪式观(a ritual view of communication)。传递观源自地理和运输(transportation)方面的隐喻,仪式观则是一种以团体或共同的身份把人们吸引到一起的神圣典礼。在这个意义上,仪式化的传播就是把人们的传播活动看作一场场的仪式,在仪式的参与过程中,实现意义的赋予、情感的共鸣、身份符号的确认和公共秩序的确立,达到传播的目的。

2019年,正值新中国成立70周年,各地发起《我和我的祖国》红歌快闪活动,在个人朋友圈和微博上进行转发和评论,引发了一波爱国热潮。如青春为祖国歌唱——烟台大中专院校网络拉歌活动,引发了烟台市各大高校学生的积极参与、转发和评论。这些仪式化的传播内容和传播方式,激发了人们对祖国的真挚热爱和对国家的深切认同。

(四)借力传播

此处的借力传播,主要指借助于非新闻类节目、非意识形态类节目,如文化类节目《见字如面》《国家宝藏》、纪实类节目《航拍中国》等,来实现社会主义核心价值观大众化传播。

从小到大,人们听到老师、同学、同事、领导、媒体无数次地提及,中国有960多万平方公里的陆地面积,我们的国家地大物博等等。然而,960多万平方公里有多大?我们国家资源丰富,到底有多丰富?每个人限于自己生存的物理空间的局限性,很难对此有一个具体的认识。电视节目《航拍中国》,通过航拍的视角,直观地介绍各个省、自治区、直辖市的地理、历史、资源等,让受众身临其境般地领略祖国的大好河山。

《航拍中国》第一二季片头解说词是这样介绍的:“你见过什么样的中国?是960多万平方公里的辽阔?还是300多万平方公里的澎湃?是四季轮转的天地?还是冰与火演奏的乐章?像鸟儿一样离开地面,冲上云霄,结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方,看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地,再熟悉的景象,也变了一副模样。从身边的世界,到远方的家园,从自然地理,到人文历史,五十分钟的空中旅程,前所未有的极致体验,从现在开始,和我们一起,天际遨游。”

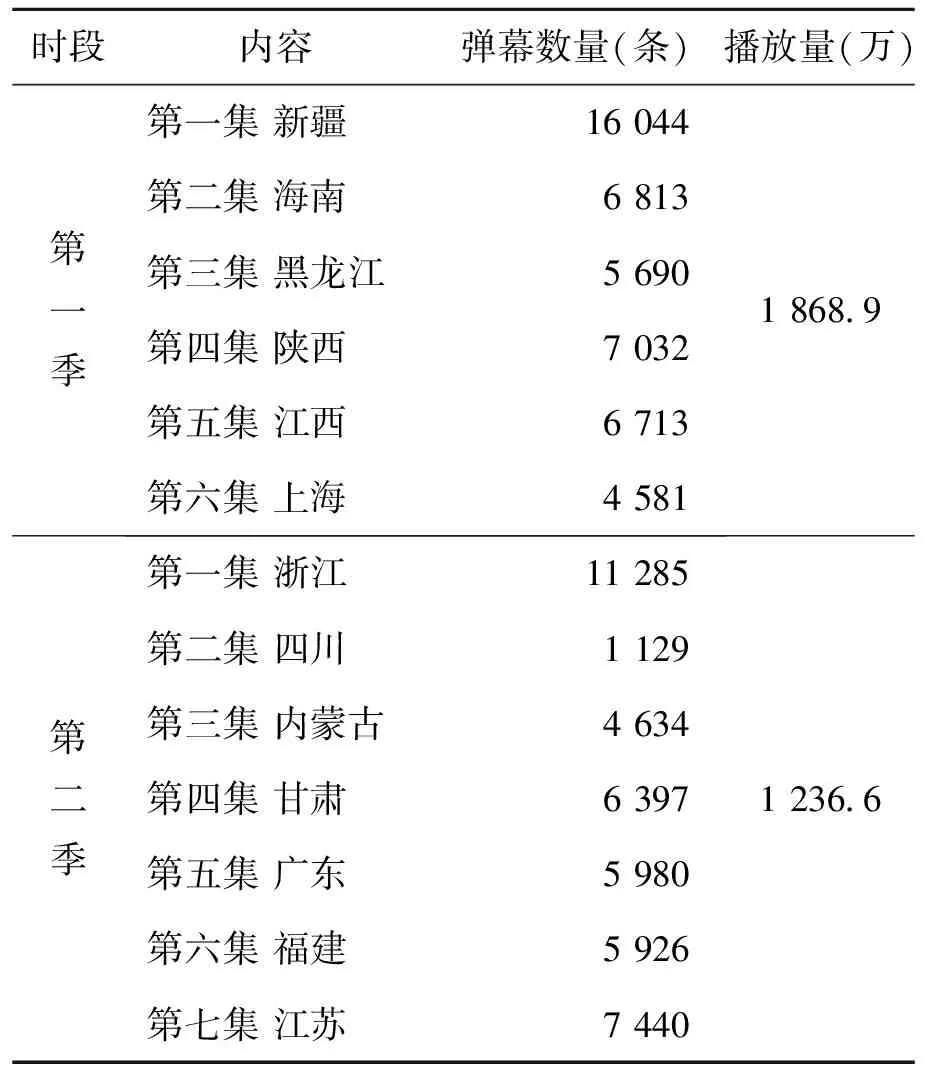

表1是截至2019年3月13日,腾讯网统计出的《航拍中国》第一二季的部分播放数据和弹幕数量。这些数据充分说明,这样的纪实类节目,通过纪实性的拍摄和解说,让大家在体验祖国960多万平方公里的辽阔和美景之中,更加了解自己的国家、不同的省份和地区,由此更加热爱自己的家乡和自己的祖国。

(五)以受众为中心传播

2018年6月30日发布的2017年中国共产党党内统计公报显示,截至2017年12月31日,中国共产党党员总数为8 956.4万名,现有基层组织457.2万个。近年来,各类党员学习APP,如“学习强国”“灯塔在线”“两学一做”“我是党员”“党建云”“党员小书包”“先锋E党建”“蜂巢党建”,各类党员学习公众号,如“学习大国”等纷纷涌现。各级党组织力图通过发挥党员干部的模范带头作用,利用APP和公众号等,实现“微言大义”功效。然而,形式主义式的积分排名,各种竞赛式的天天灌输和强制式学习,究竟是否能够达到预期效果,抑或是产生负面效应,还需要进一步观察和思考。美国西北大学市场营销学教授唐·舒尔茨(Don Schultz)提出网络整合营销理论,该理论针对当代大众传媒呈现出从“以传者为中心”到“以受众为中心”传播模式转移的这种新形态,提倡“4I”原则,即个性原则(Individuality)、趣味原则(Interesting)、互动原则(Interaction)、利益原则(Interests)。基于上述四原则而进行信息传递和学习驱动,才能取得更好的传播效果。

表1 腾讯网《航拍中国》第一二季播放数据

(六)依托大数据实现精准传播

《2018微信年度数据报告》显示:“2018年,每天有10.1亿用户登陆微信;日发送微信消息450亿条;每天音视频通话次数达4.1亿次”[2]。截至2018年12月,抖音国内日活跃用户数突破2.5亿,国内月活跃用户数突破5亿,抖音国内用户全年打卡2.6亿次[9]。基于当前不同受众的不同媒介接触习惯和媒介接触内容的不同,如结合微信年度数据报告中不同年龄、性别、职业等用户的微信使用习惯的不同,不同抖音用户的喜好不同等,依托大数据技术,实现不同受众的精准内容推送和传播,实现社会主义核心价值观大众化传播。

(七)从一面提示到两面提示

传统的价值观传播方式,采用的大多为“一面提示”的方式,仅仅向观众提供自己一方的观点或者对于自己一方有利的判断材料,简洁易懂,咄咄逼人,使说服对象产生心理抵抗;而“两面提示”则不同,在向观众提供自己一方观点或者对于自己一方有利材料的同时,也通过某种方式提供对立一方的观点或者不利于自己一方的客观材料,消除说服对象的心理反感。2019年1月7日,由东方卫视出品,复旦大学中国研究院、观视频工作室、观察者网联合支持的思想政论节目《这就是中国》,采用“演讲+真人秀”的模式。主讲人张维为教授以自己的政治观和视角通过演讲的方式为观众答疑解惑,并在现场与年轻人展开讨论甚至辩论,最终把中国制度、中国理论、中国道路、中国文化的优势和先进性讲清楚,传达出“民族自信”的相关核心精神。这种“演讲+真人秀”的模式,更多采用了“两面提示”的说服技巧,采用理性诉求为主+感性诉求为辅的方式,取得了较好的传播效果。

四、小结

习近平总书记早在2014年2月中央政治局第十三次集体学习时就已经指出:“核心价值观是文化软实力的灵魂。一个国家的文化软实力,从根本上说,取决于其核心价值观的生命力、凝聚力、感召力”。全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的全媒体时代已经到来。面对全媒体带来的机遇与挑战,我们应借助多样化的传播手段和方式,如价值观多层次与立体化传播、音频和视频化传播、仪式化传播、借力传播、以受众为中心传播、依托大数据实现精准传播、从一面提示到两面提示等,基于对受众心理与层次的深入了解,全面把握传播规律,善用和活用各类媒体,实现社会主义核心价值观精准的、有效的大众化传播。