未破裂后交通动脉瘤三维DSA图像下动脉瘤形态及血流动力学特点分析

王 辉,刘 珍,李 钢

颅内动脉瘤是一类常见的血管性疾病,主要是由于局部血管异常性改变引起脑血管瘤样突起,具有发病率高、致死(残)率高的特点。后交通动脉瘤(posterior communicating artery,PCoA)发病率高达60%[1]。临床上常见自发性蛛网膜下腔出血为特发性初期症状,蛛网膜下腔出血极易导致脑血管痉挛、脑水肿、脑梗死、积水等病理性变化,据国内外最新研究报告称,因颅内动脉瘤破裂造成蛛网膜下腔出血的发病率为0.6/万人,而未破裂动脉瘤的人群患病率为2%[2]。如出血早期未得到有效治疗,则出血致死率、致残率高达80%以上。而其中动眼神经麻痹被临床上认为是PCoA破裂的重要临床表征,研究发现病人血流动力学改变情况能够作为颅内动脉瘤破裂的一个重要评定因素[3]。由此,本研究主要分析未破裂后交通动脉动脉瘤三维数字减影血管造影技术(DSA)图像下动脉瘤形态及血流动力学特点,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年7月—2016年7月于海南省第三人民医院神经介入科收治并确诊为未破裂单发PCoA的病人80例,其中男22例,女58例;年龄35~72(60.1±7.4)岁。纳入研究人员均签署知情同意书,本研究经医院伦理委员会审批同意。

1.2 纳入标准 ①符合囊性、单发PCoA动脉瘤临床诊断标准;②经CT诊断证实病人无蛛网膜下腔出血倾向;③病人知情同意,并签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①经DSA或(和)CT检查确诊为颅内动脉瘤破裂并证实蛛网膜下腔出血;②具有典型蛛网膜下腔出血临床表现;③未签署知情同意书不能配合进行相关检查;④存在其他内分泌系统疾病;⑤伴有严重合并症。

1.4 分组方法 按照临床症状进行分组,①无症状组:病人无明显临床症状,可伴有轻度头痛、头晕;②动眼神经麻痹组:病人反复出现重影复视、上眼睑下垂、眼球歪斜并伴有运动方向障碍,患侧对光及调节反射消失;③其他临床症状组:包括视物模糊、视力下降,肢体麻木、力弱、感觉障碍,面神经麻痹,言语不清,吞咽困难,一过性意识丧失。按照病人主要临床症状分成无症状组40例、动眼神经麻痹组17例及其他临床症状组23例。

1.5 方法 采用三维DSA图像进行血流动力学测定,采用Matlab分析惠普Z820图形工作站得出的数值进行模拟。通过三维数字DSA获取病人动脉瘤所在位置的三维数据图,通过软件进行处理,最终获得动脉瘤基础数据形态,并能够初步计算动脉瘤长径、肿瘤颈宽度、表面积、体积等。最后,采用数值模拟方法,计算血流作用于血管壁的动力学效应,进而获得血流动力学参数。

1.6 观察指标 运用ANSYS软件分析处理,计算血管壁切应力(WSS)=动脉瘤WSS/载瘤动脉WSS;血管壁切应力震荡因子(OSI)及低血管壁切应力面积百分比(LSA)。

2 结 果

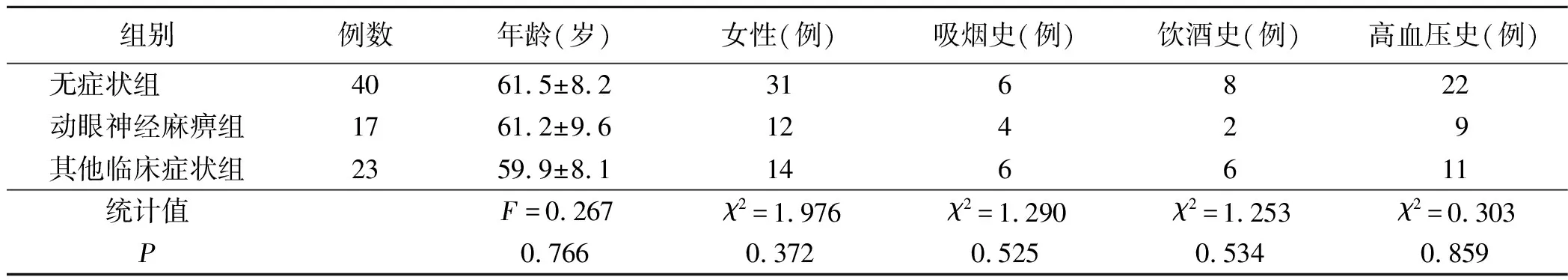

2.1 3组临床资料比较 3组病人年龄、性别、吸烟史、饮酒史、高血压病史比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 3组临床资料比较

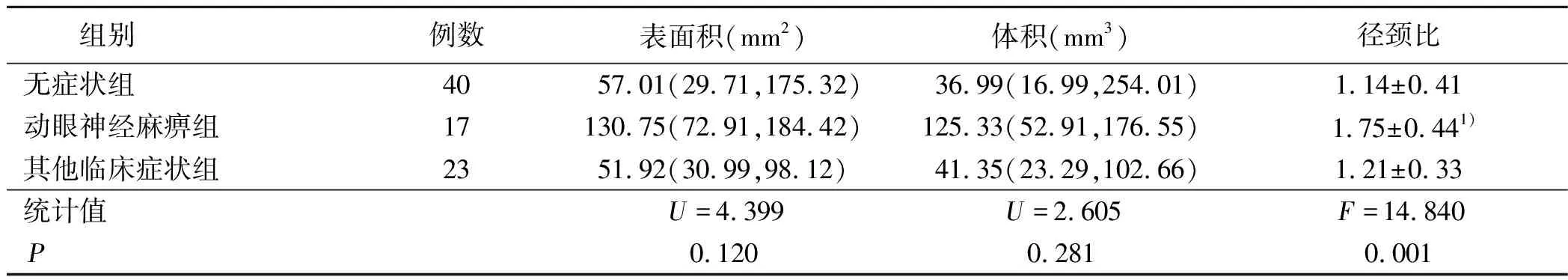

2.2 3组动脉瘤形态比较 3组径颈比比较差异有统计学意义(P<0.05),其中动眼神经麻痹组明显高于无症状组及其他临床症状组。而3组侧壁/分叉型、子瘤、最大径、瘤颈宽度、表面积及体积比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2、表3。

表2 3组动脉瘤一般形态比较

表3 3组动脉瘤体积形态比较

与无症状组、其他临床症状组比较,1)P<0.05

2.3 3组动脉瘤血流动力学比较 3组比较LSA、WSS差异有统计学意义(P<0.05),其中动眼神经麻痹组WSS低于无症状组及其他临床症状组(P<0.05),而LSA高于无症状组及其他临床症状组(P<0.05),3组OSI比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 3组动脉瘤血流动力学比较

与无症状组、其他临床症状组比较,1)P<0.05

3 讨 论

颅内动脉瘤具有高致死率、高致残率,是一类病因及发病机制尚未明确的脑血管疾病,目前研究显示,环境及遗传是其发病的高危因素,可最终导致动脉瘤发生、发展直至破裂。文献报道称,动脉瘤破裂风险在脑血管意外中占1%左右[4]。其中,动脉瘤发生部位是颅内动脉瘤破裂的重要影响因素之一,后交通动脉瘤破裂概率最大。

有报道称,伴动眼神经麻痹的后交通动脉瘤是后交通动脉瘤即将破裂的先兆,从出现瞳孔散大到动脉瘤破裂一般不超过1个月[5]。因此研究伴有动眼神经麻痹的未破裂后交通动脉瘤形态及血流动力学特点为临床判定后交通动脉瘤风险因素提供依据。

后交通动脉瘤的大小即肿瘤瘤体的最大径一直以来被认为是影响未破裂动脉瘤的重要因素,一般来讲动脉瘤趋向破裂的概率与体积呈正相关,体积越大、长径越大动脉瘤破裂的风险就越趋于高危[6]。国内外多项循证医学证实,颅内动脉瘤瘤径在10 mm以下破裂出血率在0.05%左右,而10 mm以上在1.00%左右,因此部分学者认为10 mm是动脉瘤发生破裂的临界值[7]。然而近年来随着对脑动脉瘤的研究不断深入,有部分队列研究表明,由于后交通动脉瘤的位置相对特殊,因而瘤体长径并非评估后交通动脉瘤破裂风险的直接影响因子[8]。本研究结果显示,动眼神经麻痹组最大径均值为7.75 mm,较无症状组5.21 mm及其他临床症状组5.76 mm高,但3组间比较差异无统计学意义。因此从研究结果可以看出,后交通动脉瘤的瘤体最大径大小与临床症状无明显关联。

由于最大径只能从单一方向上对瘤体形态进行描述且具有一定的偏倚,进而研究纳入径颈比来评估动脉瘤的整体形态,以获得更加完善的比对资料。国内外动物模型研究认为,径颈比可以充分描述瘤体内血流的模式形态,而后续临床试验研究证实,当径颈比达到1.6时,瘤体顶部血流减缓,甚至出现血流停滞的现象,而径颈比达到1.6以上时,动脉瘤破裂的概率达80%,而经颈比在1.6以下时90%的动脉瘤未发生破裂,因此径颈比1.6为预测动脉瘤破裂的临界值[9]。本研究发现,伴动眼神经麻痹组未破裂后交通动脉瘤径颈比均值为1.75,超出临界值,3组径颈比比较差异有统计学意义,其中动眼神经麻痹组明显高于无症状组及其他临床症状组。其可能由于径颈比高的后交通动脉瘤的形态较为瘦狭,对动眼神经压迫性增高,同时瘤体顶部血流可能存在停滞,两者相互作用极易造成瘤体血栓形成并加重瘤体壁炎症反应,加重动脉瘤瘤体壁退化,使得动脉瘤的破裂风险明显增高。

本实验在三维DSA模拟成像的基础上对瘤体径颈比与病人症状之间的关系进行了研究,但是对瘤体的血流动力学情况无法进行了解。临床血流动力学研究证实,低WSS将可能提示后交通动脉瘤的破裂风险明显升高,因此通过模拟计算WSS、LSA及OSI对瘤体血流动力学情况进行了研究。临床循证医学数据表明,在后交通动脉这个特殊位置,WSS过低是肿瘤破裂的唯一有效预测因子[10]。而通过后续临床研究证实,LSA过高也同样是动脉瘤破裂的高危因素,两者同时发挥影响作用[11]。国内相关研究发现,伴动眼神经麻痹的未破裂后交通动脉瘤与一般资料相同的已破裂动脉瘤进行对比得出,未破裂组的WSS更低[12-14]。研究结果显示,伴有动眼神经麻痹的未破裂后交通动脉瘤相比无此类症状的病人WSS更低而LSA更高。可能由于瘤体内血流速度降低甚至产生停滞或形成栓塞,最终导致局部产生过低的WSS,继而加重动脉瘤瘤壁的炎性反应,最终导致动脉瘤破裂。

以上结果发现,高径颈比是动眼神经麻痹组后交通动脉瘤的明显形态学特点,其血流动力学特征为低WSS及高LSA。因此WSS、LSA及OSI为动脉瘤破裂的高危风险因子。

本研究仍具有一定的局限性:①由于动眼神经麻痹组样本量较少,3组最大径均在临界值以下,且3组比较差异无统计学意义,因此不能完全认为最大径不是瘤体破裂的高危风险因素之一;②由于样本量有限,动脉瘤瘤体大小与动眼神经麻痹之间的关系仍有待进一步大样本数据调查研究。

综上所述,虽然颅内动脉瘤的病程发展尚无明确研究证实,动脉瘤破裂的影响因素尚无法提供有效的临床循证证据。但随着影像及建模技术的不断发展,将来可以对动脉瘤的破裂风险因素提供更加有效的风险因素分析。