铸“器”象物

——滇文化叠鼓形贮贝器上动物形象刍议

□梁英旭

云南晋宁石寨山、江川李家山古墓群的发掘,收获颇丰,学界关注甚广,一时争相探讨,聚讼纷纭,而尤以贮贝器为著。叠鼓形贮贝器作为滇文化中最具标志性的器物,引起学者广泛兴趣,数十年来,对它的关注从未停止。

资料显示,迄今为止,滇文化墓葬中共出土4 件叠鼓形贮贝器。其中晋宁石寨山墓地出土3 件,分别来自1956 年第二次发掘的M6、M13 以及 1996 年第五次发掘的 M71;此外尚有江川李家山墓地M69 出土1 件[1]。

通过对这4 件叠鼓形贮贝器进行比照研究,不难发现,其最显著的特征便是器身遍布刻铸纹饰,且皆含有动物纹。对这些纹饰的解读,历来是学者研究的重点。略有不足的是,以往学者大都注重对纹饰形象本身的释读,而缺乏对其文化含义的阐发。笔者不揣浅陋,加以瞽言刍议,认为叠鼓上的这些动物纹并非现实社会中动物形象的简单再现,而是有着更为浓厚的人文色彩的宗教符号。

这种在青铜器上刻铸动物纹饰的现象,与《左传》中的一段记载颇为相似,这不能不引起我们的注意。《左传·宣公三年》载:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若,魑魅魍魉,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。”其实,只要我们将“铸鼎象物”“使民知神奸”“用能协于上下,以承天休”这几个短语摘录出来,便很容易理解这段话的中心含义:将万物的形象铸在鼎上,以此来告知生民何为助人之神,何为妨人之奸,以及哪些是具有通天功能的,可以助生民向上苍祈求福祉。显然,在这里,青铜器上的纹饰已不再是简单的装饰品,它作为巫觋的助手,分明具有通天的功能。我们都知道,铜鼓作为一种礼乐器具,其在滇文化中的宗教含义远高于实用意义,这是大多数铜鼓研究者都承认的一个事实。那么,由铜鼓组成的叠鼓形贮贝器,其器身上的纹饰是否也与滇人的通天信仰有关? 答案应该是肯定的。

一

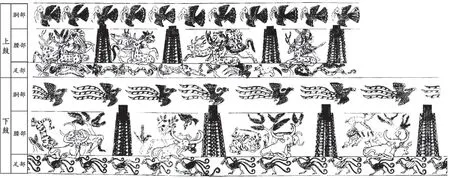

在正式探讨之前,有必要对这4 件叠鼓形贮贝器器身纹饰(不包括器盖上的雕塑)做一简要介绍。首先是出土于石寨山古墓群的M6:1,该器出土于墓室西北角,高 53.9 厘米,器身阴刻羽人划船纹、牛纹、羽人舞蹈纹、三角齿纹、圆涡纹等。其次是石寨山 M13:2,该器出土于墓室后端北角,出土时上鼓大部已残,仅留底鼓及口沿处人物雕像一组,残高39.5 厘米,鼓身饰有蟠蛇纹、三角齿纹、圆涡纹等。石寨山M71:142 系第五次发掘所得,出土于墓主人头部,高65.8 厘米,身部纹饰极其丰富,涵盖了鸟、鹿、蛇、狗、猪、兔、虎等多种动物纹,且同样具有三角齿纹、圆涡纹。(图1)需要说明的是,该器上鼓足部焊有4 只卧鹿,下鼓足部焊有4 头卧牛,按说焊接工艺在贮贝器上的使用并非罕见,唯其“鹿、牛”之身份,需要我们格外注意,鹿乃“三蹻”之一,被认为是巫师升天的得力助手,而牛自古便是最为珍贵的祭祀牺牲。二者与汉地巫觋文化的契合究竟仅系偶然还是确有隐情,可待下文仔细讨论。最后是江川李家山M69 出土的一件叠鼓形贮贝器,通高47.5 厘米,该器形体最小(除已残的M13:2),纹饰相较而言也最简洁,器盖平整无雕饰,身部阴刻太阳纹、翔鹭纹、三角齿纹、圆涡纹等。

二

通过以上介绍,我们对这4 件叠鼓形贮贝器的纹饰有了基本的了解,应该说,石M6:1的牛纹、石 M13:2 的蟠蛇纹、李 M69 的翔鹭纹以及石M71:142 的一组动物纹饰才是我们探讨的重点。但早有学者发现,铜鼓上的三角齿纹、羽人舞蹈纹之类绝非等闲饰物,而是滇人重要的宗教表达。职是之故,对这些纹饰加以叙述,有助于我们更好地理解动物与滇人通天信仰的关系。

所谓“三角齿纹”,又称“三角锯齿纹”,是一种遍布在铜鼓周身的类三角形的环带,因它形似“山”字,故而又被称为“高山纹”。有学者认为,“这种形似‘山’字的纹带反映了滇人的高山崇拜”,并进一步指出,在古人的思想中,人神尚未完全分离,“他们认为居住在天上的神可以到人间来,人也可以到天上去。而人与神的来往是沿着高山一步步爬上爬下的,可见,高山是人与神沟通的工具——天梯”。[2]这应当是一个合理的解释,在此我们仅需要在资料上做一些补充。《山海经》被认为是反映古代巫觋文化的代表之作[3],书中就出现了大量将“高山”作为通天工具的记载,如《西山经》记载,“玉山,是西王母所居也”,“长留之山,其神白帝少昊居之”。《中山经》记载:“青要之山,实维帝之密都。”《海内西经》记载:“巫咸国在女巫北……有登葆山,群巫所从上下也。”《大荒西经》记载:“有灵山……十巫从此升降,百药爰在。”《海内经》记载:“肇山,有人名曰柏高,柏高上下于此至于天。”从这些记载来看,高山作为神仙洞府,具有供神巫往来天地的功能。此外,我们可以关注一下“降”这个字,张光直先生指出:“卜辞中的降字一般意思是神降或降神之降。”[4]267这一点得到了文献的印证,如《左传·庄公三十二年》载:“有神降于莘。”《周礼·司巫》:“凡丧事,掌巫降之礼。”又如《离骚》:“摄提贞于孟陬兮,唯庚寅吾以降。”这里的“降”并非简单地指自上而下,而是神降、降生之意。在这里,我们尤其需要注意“降”的字形,《甲骨文字集释》中释注,它左从阜,示山陵,右有足迹,有自上而下之意。那么,以“高山”为字旁,又兼“神降”之意,似乎同样说明“高山”具有沟通天地的作用。

图1 叠鼓形贮贝器(M71:142)

除了共有的三角齿纹,石寨山M6:1 胴部还阴刻羽人划船纹,腰部刻有羽人舞蹈纹。划船纹是石寨山型铜鼓的主要纹样之一,根据船的不同形制及船上人物活动的不同内容,可分为捕鱼图、竞渡图、祀河图等[5]。显然,是不能将此类图案与巫觋之事分割的。至于纹饰中这类头戴羽冠、 身披羽衣翩翩起舞的人物形象,有学者指出这是古代狩猎生活的反映,是图腾崇拜的遗意[6];也有学者将这种纹饰称为“巫舞纹”,认为这是巫师正在施行巫术的表现[2]。纹饰展现的究竟属于哪种舞蹈形式姑不具论,而画面中人物的身份为巫师却没有太大的疑义。他们采用“顺势巫术”的方式,在身上遍插羽毛,模拟飞鸟,达到忘我的状态,从而实现人神沟通的目的。而舞蹈,亦有可能为其通天活动提供某种帮助。《说文解字》 载:“巫祝也,女能事无形,以舞降神者也。”《楚辞章句》又载:“昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐歌舞以娱神。”在这里,舞蹈的作用是很明确的,是巫觋通灵的重要手段。

三

现在已经清楚地知道,铜鼓及贮贝器上的这些纹饰,都有实质性的含义,是滇人宗教信仰与通天观念的直观体现。那么,与这些纹饰一起刻铸在器身上的众多动物纹,是否应该加以更深入的理解与探讨?

研究萨满教的学者米尔恰·伊利亚德指出,萨满们每人都有一批他特有的,作为行业上助理的精灵,这些精灵多为动物形状,如在西伯利亚和阿尔泰区域有熊、 狼、 鹿、兔,各种鸟(雁、鹰、鸮、乌鸦等),各种的虫子,等等[7]。假如伊氏的这一说法基本可以成立的话,我们不妨说叠鼓形贮贝器纹饰上的某些动物,或许正是巫觋通天的助理精灵,亦即“动物伙伴”。

循着这一思路,我们检视这4 件叠鼓形贮贝器上的动物纹饰,发现它们作为巫觋“助理精灵”的可能性是很大的。先将视线集中到纹饰最为丰富的石寨山M71:142 上。该器器身纹饰与器盖雕塑主题一致,皆为狩猎情景。(图2)但上鼓胴部,阴刻有一组犀鸟,共11 只,同向而飞。上鼓足部,描绘了一组各种动物互相追逐的情景,在其中一个单元,出现了豺与一形似凤凰的动物相向奔逐的情景,这十分耐人寻味[8]。紧接着,这种类凤形纹饰在下鼓胴部再次出现,稍有不同的是,在这一组图像中,凤凰是作为单一形象呈现的,共7 只,同向而飞,但与犀鸟异向。据考证,石寨山M71 所处年代为西汉中期偏晚[9],此时汉王朝与滇国交往频繁,不排除“凤纹”由内地传至西南边疆的可能性。在下鼓足部,还饰有一圈“锦鸡”纹,其与商周青铜器上常见的“凤鸟纹”颇为神似,共12 只,其中一只口衔一带状物,推测为蛇。而在李家山M69 的鼓面、鼓身上,则多处阴刻石寨山型铜鼓上最常见的翔鹭纹。这些鸟类纹饰的呈现,让我们再次联想到动物“助理精灵”的身份。约瑟夫·坎贝尔指出:“鼓和舞一方面抬高他自己(指萨满)的精神,另一方面召唤他的伙伴——他人所不能见,而给他提供力量来帮助他飞翔的鸟兽。……他在昏迷状态之中,似鸟一般地飞到上面的世界……”[10]振翅翱翔的鸟类,预示着直插云霄的力量,很容易令人将其与高不可测的青天相联系。巫师在施法之际,视飞鸟为助手,让其充当天人之间的信使,起到沟通媒介的作用。至于用来完成这一工作的鸟究竟属何种类,已经不是问题的关键,甚至可以说,它们早就不是大自然中万千鸟类的一员,而是经过不断附会创造的“观念图像”,比如“凤”。此外,董晓京老师还曾提出“魂鸟”说,她认为石寨山型铜鼓上的鸟还具有引渡灵魂的作用,并引述民族学资料进行论证:“永宁纳西族巫师送死者上路时,常杀一只鸡,诵念《开路经》,并说:‘这只鸡是你的伙伴,现在打发给你了,希望你俩一路同行,早去寻找你们的先人,他们在等待你们。’”[2]在这里,鸡作为灵魂引渡者的身份是如此明晰,而鸡与鸟类的密切关系则不需多言。我们注意到,在华北某些地区的葬俗中,也有类似的现象:出殡之时,人们会将一只公鸡放置于棺椁之上。此时,司礼者虽未像纳西族巫师那般诵念书经,但公鸡的“引魂”作用却是大致相同的。

如果这些还不足以尽说“鸟”的助理精灵身份,那么我们将以石寨山M71:42 上的凤鸟纹为中心进行阐述。凤是理想中的神鸟,羽饰与鸟冠十分华丽,甲骨文中“凤”字的构形也体现了这一特点[11]。商末周初之时,饰有凤纹的青铜器大量出现。殷商卜辞中有这样的内容:“于帝使凤、二犬。”郭沫若释:“盖视凤为天帝之使,而祀之以二犬。”又有:“翌癸卯,帝不令凤? 贞:翌癸卯,帝其令凤? ”张光直认为这条卜辞对我们理解凤的身份很是重要,“王占卜问帝令不令凤,凤来不来? 很清楚,凤是帝与王之间往来的使者”。[4]281很难相信凤在青铜器上的装饰作用是唯一的,显然其 “神使”的身份更为突出。

综上所述,我们认为叠鼓形贮贝器上的鸟类纹饰是滇文化中重要的宗教符号,鸟作为巫师施法时的助手,扮演着通天使者的角色。

四

上文已经提到,在石寨山 M13:2、M71:142的器身上,还阴刻有蛇纹,亦有学者将之称为“蟠龙纹”或“蟠蛇纹”[1]。《说文解字》释龙:“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”应该认识到,无论是体貌特征还是文化含义,蛇与龙之间都存在着密切关联。在这里,辨析二者的异同或者寻找这类纹饰的准确称谓,不是目的,但对这类纹饰的文化含义做出相关阐释,却是一个不可回避的问题。众所周知,蛇是滇文化青铜器上最常见的纹饰之一。究其原因,大抵是因为滇国故地林丛茂密,川谷纵横,气候湿热,故而多蛇虫出没。而当时医药水平不甚发达,滇人外出狩猎之际,若遇毒蛇叮咬,想必死伤的概率是极大的。在这种情况下,人们因畏生敬,视蛇为不可昵近的神圣之物,久而久之遂形成了“蛇崇拜”。人类学的知识告诉我们,这种崇拜蛇的现象在全球范围内是普遍存在的。曾有学者指出,壮族以蛇为图腾[12],如果这一结论可以成立的话,那么,在与壮族同系百越系统民族的滇人的社会中,蛇极可能扮演着类似的角色。事实上,在很多地区都有祭拜蛇神的习俗,如印度旁遮普地区在每年的9 月都举行拜蛇仪式。又如非洲西部费尔南多·波岛上的伊萨普黑人,他们将眼镜蛇作为其守护神,认为它既能带来福泽,又预示着厄运与灾难。

图2 叠鼓形贮贝器(M71:142)纹饰展开图

《山海经·大荒西经》 中有这样的描写:“西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥两青蛇,乘两龙,名曰夏后开。开上三嫔于天,得《九辨》与《九歌》以下。此泰穆之野,高两千仞。开焉得始歌《九招》。”显然,这里夏后开得到了青蛇与龙的帮助,才得以升天。又如《海外西经》:“西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙。”又载:“巫咸国在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇,在登葆山,群巫所从上下也。”书中类似的记载还有很多,在此就不一一列举了。张光直先生在对这些文献仔细研究后提出:“不论如何,《楚辞》和《山海经》都屡提到两龙两蛇,并以龙蛇为通天地的配备,都是非常值得注意的。”[4]449《山海经》与《楚辞》虽俱为汉籍文献,但皆与楚地有着密切联系。滇文化在多大程度上受楚文化的影响,这是一个留待考古学揭示的问题,但二者之间有所交流,确系实情。如此一来,将青铜器上的蛇纹同鸟纹一道,视为巫师通天之时的助手,似无扞格。

五

最后我们来讨论一下石寨山M6:1 上的牛纹。这件贮贝器由下大上小的两鼓叠置焊接而成,因器盖上的雕塑描绘了一幅战争画面,故而又被称为战争场面叠鼓形贮贝器。在两鼓的胴部,均饰有羽人划船纹;腰部,皆阴刻牛纹与羽人舞蹈纹。上文已然说过,“羽人”之身份极有可能就是巫师,他在作法之时,将自己进行一番打扮,并借助舞蹈的力量,使精神达到异常兴奋的状态,由此进行通天活动。那么,画面中的牛,是否也作为巫师通天的助理精灵而存在呢?

牛的形象出现在青铜器上绝非罕见的现象。“牛在古代西南民族经济生活中居于重要地位。晋宁石寨山青铜器上的动物形象中,牛的数量最多。它是当时交换的媒介和财富的象征,故铸于宝贵的铜鼓之上。”[13]汪宁生先生指出并解释了这一现象,这很具启发意义。牛既是现实生活中宝贵的财富,又是祭祀时最重要的牺牲,这似乎暗示着牛具有充当天地媒介的作用。江川李家山古墓群曾出土一件“牛虎铜俎”,十分耐人寻味。在这里,俎是祭祀用的托盘,无须多言,但将之加工成虎牛的形象,恐怕另有深意。这似乎在告诉我们,主祭者希望借助牛虎之力,将祭品送至神灵的手中,如此,牛虎作为巫师通天助手的身份自是不言而明。需要补充的是,在某些情况下,虎亦有通天之效。1987 年,文物工作者在河南濮阳发现一座仰韶时期的墓葬,在墓主人的两侧,就有用蚌壳摆成的龙虎等动物形象,有学者认为,这显然是死者驯使的通天助手[14]。虎作为三蹻之一,有载人飞升之效。《太上登真三矫灵应经》中有“凡用虎矫者,先当斋戒七日……自有虎一只来于胯下……不觉身轻离地百余丈”之类的句子,应当指的就是这种情况。

我们注意到,在铜鼓上,还有一类“剽牛”图案。这类图案通常在中央立有一长杆,杆顶有各种装饰品,牛则拴于长杆下部。杆旁有人持斧钺类器物呈杀牛状,其外复有多人,似行歌舞。持斧之人,头戴羽冠,特征鲜明,应为巫师。在今天的云南佤族地区,这种习俗被保留下来,他们剽牛祭鬼,且伴之以歌舞,这或许正是以牛的灵魂为沟通神鬼媒介的体现! 另,占卜是古人通神的重要方式,而殷商甲骨多以牛骨为书写载体,这似乎同样可以反映牛在古人心目中的通天助手形象。又,在会理3号铜鼓上,一只呈展翅翱翔状的鸟驻留在立牛的背部;而鸟的上方,则阴刻羽人划船纹;其上,又刻高山纹、圆涡纹。我们将高山理解成古人的通天之梯,圆涡则似云雾盘旋,而云山雾绕之极,或许正是古人心目中的“天”。联系上文指出的神鸟概念,我们是否可以将整个画面理解成划船的巫师正是在牛、 鸟等动物的协助下,才完成升天这一活动的? 在石寨山M1:58 号铜鼓的鼓腰上,出现了这样一幅图案:图案两侧为羽人舞蹈纹,由此向里则左右各阴刻一羽人划船纹,最中心则为一牛,身上同样立一呈展翅翱翔状的鸟。按:依现实生活而言,牛与行舟怎会同处一水平线上? 如此,这类纹饰是否为写实图案也就彰明昭著了! 其含义一目了然,分明是巫师作法之时以牛、鸟等动物为助理精灵的表现。

正所谓“国之大事,在祀与戎”,石寨山M6 出土的这件战争场面叠鼓形贮贝器,正是二者结合的生动体现: 器盖展现了惊心动魄的战争场面,器身则刻画了隆重的祭祀活动。或许,这场祭祀活动的最终目的正是为了祈求天降福泽,护佑战争胜利。

六

《尚书·吕刑》中提到“乃命重黎,绝地通天”,从此,人、神被划入两个截然不同的生存空间,人们必须借助巫觋等人才能实现与神鬼的沟通。而巫觋通天之时又必须借助某些神秘的力量——高山、舞蹈及各种动物,都有可能为他提供此类帮助。正所谓“铸鼎象物”,从而“协于上下,以承天休”。我们认为,滇文化叠鼓形贮贝器纹饰上的某些动物形象,就是滇国巫师通天时的助手,亦学者们所说的“助理精灵”或“动物伙伴”;而刻有这类动物纹饰的叠鼓形贮贝器,或许同样作为巫师通天时所使用的法器而存在。

叠鼓形贮贝器是滇文化中的重器,是滇国贵族财富与地位的象征。其器身刻铸的纹饰,题材丰富,形态逼真,是先民留给我们的宝贵遗产。笔者以蠡测海,意欲打破“写实主义”的藩篱,揭示其背后的宗教信息,其中必多舛讹,还望就教于方家。最后需要交代的是,笔者在行文过程中,虽大量引述汉籍文献,但这并不意味着我们认为二者的相似性完全是由文化传播来实现的。也许,恰如摩尔根所言,这仅仅出于“人类经验的一致性”[15],但无论如何,这都是一个值得留意的现象。