独立与综合:近代学制改革视阈下我国高等师范教育体制变迁

王孟

(云南师范大学 高等教育与区域发展研究院,云南 昆明650500)

1897年南洋公学“师范院”的开办,被认为是我国近代师范教育的开端,至1902年京师大学堂增设“师范馆”,标志着我国高等师范教育机构的设置由此开启。师范教育是伴随着学制改革和发展逐渐确立起来的,随着社会变迁,高等师范教育体制随之发生变动,最具争议的一点体现在师资培养到底应该“花落谁家”,即高等师范教育机构是独立设置还是依附于普通大学的问题。因此,20世纪20年代前后对高等师范教育体制的争论最具代表的两派观点:一是“独立派”,代表人物有陈宝泉、李建勋等人,力主师资培养的大权理应握在高等师范学校的手中,高等师范学校享有独立办学的资格,并升格为师范大学;二是“综合派”,代表人物有蔡元培、郭秉文等人,他们主张高等师范教育应依附在普通大学,由普通大学来承担师资培养的任务,对此社会及教育界一直颇有争议。本文以近代我国学制改革为线索,梳理每次学制改革对高等师范教育作出的改革举措,从中反映出近代我国高等师范教育体制在“独立”与“综合”之间反复游移的嬗变历程。

1 近代我国高等师范教育的发轫

我国师范教育的兴起可以追溯到1897年盛宣怀设立的南洋公学师范院,这可以看成是中国近代最早的新型师范学校。而高等师范教育的滥觞则始于1902年京师大学堂师范馆的创办。京师大学堂师范馆是中国近代第一所官办高等师范学校,1898年由梁启超负责起草《筹议京师大学堂章程》,大学堂的建立“为各省之表率,万国所瞻仰”[1]。此外,梁启超鉴于当时国内各省学堂收效甚微的状况,提出成立“师范斋”以培养教习的建议[2]1838。这是我国政府首次规定建立专门培养教师的师范学校,但“师范斋”真正开始作为师资培养机构挑起重任则是“壬寅学制”公布之后的事情了。京师大学堂师范馆的创办以及《京师大学堂章程》的草拟,首开我国高等师范教育的先河,同时拉开了我国高等师范教育制度化的帷幕。作为我国第一所章程如此完备的高等师范教育机构,虽创办之初,学堂不可避免的带有移植和借鉴国外高等师范教育的痕迹,但师范馆为我国之后高等师范教育的发展奠定了基石。“大学堂设立京师,以为各省表率,事当开创,一切制度,均宜审度精讲”[2]1838。大学堂师范馆的建立,为我国高等师范教育的发展提供了竞相效仿的榜样。

高等师范教育的发展深受学制变革影响,在中国学制改革可以说纯粹是为了救亡图存,满足社会需要。清末年间,列强入侵,国家主权受损,鉴于别国通过办教育而国家盛的大好局面,一些先进人士据此认为西方国家的强大之处“在于穷理劝学,而不在炮械军兵”[3]。特别是纵观日本在明治维新以来取得的战绩,我国朝野上下一致认为中国要强大,教育是首位,因此,“惟兴学校、育人才为救亡图存之方”[4]。而这一想法的真正实现则需要通过高等师范学校以及大批合格师资才能落实。近代我国直到1902年京师大学堂师范馆的增设才有了第一所高等师范教育机构,1908年改为京师优级师范学堂。修建的学堂数和拥有的合格教职人员数量见表1。

表1 1907年各省优级师范学堂学生教员统计表(节录)[5]640-643

由表1可知,中国师资缺乏的现状使专门培养师资机构的需求更为迫切。1907年前后,优级师范学堂有22所,学生4024人,国内外教员有214人,平均每个学校教员不足10人。而在全部教职人员中,外国教师占据三分之一,这在当时看来并不是个小数目,聘请洋人不仅花费巨大,且受制于人。再加上新时期培养人才所需的教育内容、教育目标等都已发生变化,聘请的外国教员素质参次不齐,教学质量难以保证,本国的合格教员更是微乎其微,这样的情况下再依靠外国教员来中国任教已是不合时宜的了,中国急需开启自己培养合格师资的新阶段。

2 近代学制改革与高等师范教育体制“独立”与“综合”

2.1 “癸卯学制”与独立高师教育体制的开端

独立的高师教育体制并不是一开始就有,1902年管学大臣张百熙制定“壬寅学制”,又称“钦定学堂章程”。该《章程》中师范教育分别附设于大学堂的师范馆、高等学堂以及中学堂的师范学堂,此时,师范学堂并没有取得独立地位,而是作为附属机构存在。但“壬寅学制”还未实施就被“癸卯学制”所替代,“癸卯学制”亦称“奏定学堂章程”,由管学大臣张百熙会同张之洞于1904年共同制定。学制明确将学校教育划分为包括初等教育、中等教育以及高等教育在内的三个阶段,共有18个分文件,有关高等师范教育的有《优级师范学堂章程》《奏定高等学堂章程》以及《奏定大学堂章程》等文件。就《优级师范学堂章程》来说,学堂以培养初级师范学堂和中学堂的教员为主,最终以师不外求的目的,可见,此时的优级师范学堂已具有高等师范教育的性质。《章程》还规定:“优级师范学堂,京师及各省宜各设一所”[6]。《奏定学务纲要》也提出:“宜首先急办师范学堂”[5]566。此外,学制还颁布了《初级师范学堂章程》和《实业教员养成所章程》,说明此时期我国的师范教育与普通教育已经开始出现分设,师范教育除优级师范学堂和初级师范学堂外,还另设“实业教员养成所”。这说明“癸卯学制”是一个兼具培养各级各类师资在内的独立的师范教育体系,由此打响了独立高等师范教育体制第一枪。

自“癸卯学制”颁布后,师范学堂就开始了独立设置的征程。具体表现在学堂一二期学生毕业之后,清政府便决定将京师大学堂优级师范科改为优级师范学堂,以厂甸五城学堂为校址,依旧以培养初级师范学堂及中学堂的教员、管理员为宗旨。此后,独立设置的师范学堂还有1904年张之洞等人设立的三江师范学堂、1905年浙抚张曾敭奏设全浙师范学堂、1906年袁世凯奏设北洋师范学堂等[7]。至此,师范学堂开始作为独立的师范教育机构承担师资培养的重任。尽管此后对高等师范独立设置的问题多有争论,但总的趋势上,独立的高等师范教育体制,自“癸卯学制”颁布就已经出现。

总之,1904年“癸卯学制”是我国首个由中央政府颁布并得以实施的学制,形成了包括教育宗旨、培养目标、学习年限、课程设置等在内的独立且完整的师范教育体系。无论是纵向上还是横向上相比之前都更加完备,“癸卯学制”的实行,推进了高等师范教育制度化的脚步,一方面体现了师范教育的地位和政府对师范教育的重视;另一方面也为我国各级教育师资的需求提供了一定保障。尽管学制制定过程中被动性大于主动性,且不可避免的带有模仿日本师范教育制度的痕迹,但其所具有的进步意义却不能视而不见。

2.2 “壬子·癸丑学制”与独立高师教育体制的巩固

进入民国以来,政府及教育界深感学制改革之必要,“民国既立,清政府之学制,最必须改革者”[8]。因此,经过广泛讨论民国政府于1912年公布了学制系统,即“壬子·癸丑学制”,这是一个包括教育部最新公布的学制系统文件和之后陆续颁布的一系列法令在内的学制系统。该学制将学校分为三段四级,整个学制系统共18年,包括初等教育、中等教育以及大学教育。就高等师范教育来说,教育部公布《师范教育令》,培养目标方面依旧以中学校、师范学校的教员和管理员为目的,不同的是此次改革增加了对女子中学校和女子师范学校教员、管理员的培养,培养目标的确立为我国高等师范教育的发展指明了方向。此外,高等师范学校由省立改国立,由教育总长通计全国,国库拨给经费,高等师范学校应设附属小学校、中学校,科目分别包括选科、专修科、研究科[9]660-661。另一个变化体现在称谓上的改动,1912年颁布《普通教育暂行办法》规定:“从前各项学堂均改为学校,监督、堂长一律改称校长”[9]597。因此,清末的“初级师范学堂”改为“师范学校”“优级师范学堂”改为“高等师范大学”,称谓上的改动不仅给人眼前一亮的感觉,同时这也是“壬子·癸丑学制”相比之前进步的地方。

“壬子·癸丑学制”的颁布,是我国学校教育制度从封建学制向资本主义学制的转变,也是民国前期高等师范教育制度化的首次尝试。学制的颁布提升了高等师范学校的程度,对近代中国高等师范教育制度的完善和成型具有重大意义。此时期,高等师范教育方面发生最显著的变化莫过于高等师范区制的建立和纳女子高等师范教育进入学制系统,确立女子接受教育的合法地位,虽然和“癸卯学制”相比,依旧没有离开对日本师范教育制度的模仿。但“壬子·癸丑学制”身上封建性的味道已不浓厚,相比之前的学制更加系统和完备。此时期我国高等师范教育制度逐渐深化,在整个1912-1921年间,中国独立高等师范教育体制保持稳步的发展。

2.3 “壬戌学制”与“综合”高等师范教育体制的转折

“壬戌学制”即1922年民国政府教育部颁布的《学校系统改革案》,又称“六三三学制”或“新学制”。“壬戌学制”将整个教育分为初等教育、中等教育和高等教育三段,与前面仿照日本学制不同的是,壬戌学制主要以美国学制为参考,同时这也是我国学习国外学校教育制度的转折点,奠定了我国高等师范教育体制向“综合”转型的制度前提。“壬戌学制”的酝酿肇始于1915年全国教育联合会第一届年会的召开,以符定一为会长的湖南省教育会提出一项《改革学校系统案》,认为现行学制弊端诸多,根本没必要设立专门的师范教育机构,至于建立单独的校址,更是多此一举。因此,会议提出“取消高等师范学校,而设师范研究科于大学”的建议[10]。符定一这样的提议与清末民初我国形成的独立高等师范教育体制相对立,再加上美国实用主义教育思想的影响,关于高等师范教育是独立设置还是归到综合大学的争论更是此起彼伏,“独立派”和“综合派”各执己见,互不相让,我国关于高等师范是独立设置还是附设于综合大学的争论再次迭起。

“独立派”的代表人物有常乃德、经亨颐、李建勋等人,“综合派”的代表人物有郭秉文、蔡元培、陈独秀等人。“综合派”认为高师没有独立设置的必要,理应归到综合大学里,理由是减少资源浪费,避免重复设置,况且高师教出来的学生与综合大学教出来的学生没有本质的差别。“独立派”则主张受过高师教育的学生在教学方面更加专业化,是综合大学无法比拟的,认为“高师同大学的差别,不在年限的长短或程度的高低,而在根本目的不同”[11]。至1921年第七届全国教育联合会中就高等师范教育部分提出:“大学得设师范科,高等师范学校得仍独立,高等师范学校毕业生得入大学研究院”[12]。这样看来,实际上倾向于由大学来承担培养中等学校师资的责任,虽然会议规定了高等师范学校的独立地位,但同时也开了在大学里设师范科的先河。时任北京高等师范大学校长李建勋则在《请改全国国立高等师范为师范大学案》中提出高等师范大学应提高其程度,改为师范大学的建议。随后,他的这一提法就体现在了同年11月北洋政府公布的“壬戌学制”中。学制规定:“高等师范教育修业年限为四年,依旧制设立之高等师范学校,应于相当时期内提高程度,称为师范大学校”[13]。因此,“壬戌学制”颁布后,高等师范学校纷纷升格为高等师范大学或并入综合大学。此时期最明显的变动体现在承担高等师范教育功能的机构以及高等师范教育的职能上,一方面综合大学开始具有师范教育的功能,承担培养师资的任务;另一方面师范大学也以更多的精力投入到学术研究中,开始互相兼具,这在过去是没有的。

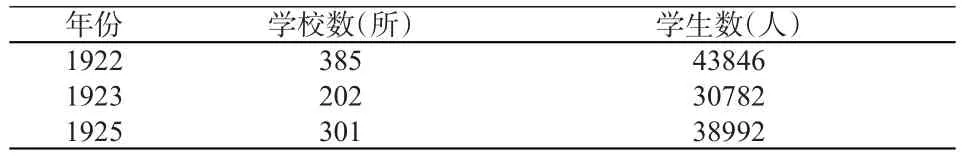

“壬戌学制”颁布,高等师范教育体制从“独立”走向“综合”。新学制下的师范教育体系,逐渐向综合性大学的方向迈进,同时,新学制允许普通综合性大学开办教育学院以培养中学师资[14]。可以看出“壬戌学制”的颁布实际上是综合派的主张占据上风。“壬戌学制”之后,高等师范学校与大学在学制系统上确立了同等的地位,高等师范学校或升格为大学,或归并到普通大学,这应该算是中国近代师范教育史上第一次“综合化”的尝试[15]。实际上学制规定的高等师范学校改大学的实践中,真正升格为大学的只有北京高等师范学校和北京女子高等师范学校两所,其余高师相继与其他专门学校一起合并成综合性大学,这样的做法同时带来了师范学校数量急剧减少、师资严重缺乏的问题。从这一方面讲,“综合”的高等师范教育体制并不适宜当时的社会状况,具体见表2。

表2 1922年后全国师范学校和学生数量变化统计表

由表2可知,“壬戌学制”颁布后短短一年之中全国师范学校数量和学生人数急剧下滑,直到1925年中华教育改进社第四次年会召开颁布《呈请教育部恢复国立高等师范学校学区,改进师范大学,以发展师范大学案》[16]。师范学校才得以渐渐恢复,可见,这种“综合”的高等师范教育体制,原本是想提高高等师范教育的地位,只是事与愿违,并没有达到预想的效果。

2.4 南京国民政府时期学制改革与“独立”高师教育体制的重建

“新学制”颁布以来,特别是其中关于高等师范学校改大学的规定使一些学校盲目的实行升格或合并的计划,导致全国独立的高等师范教育机构猛然减少,造成严重的师资短缺。1927年国民党南京政府成立后颁布《整理中华民国学校系统案》,即“戊辰学制”,从内容上看是对“新学制”的延伸和发展。因此,至1928年第一次全国教育会议的召开,又有人提出取消师范大学的建议,但在此期间,乡村师范教育的崛起以及中国的教育水平和经济条件都表明独立的师范教育体制不可取消,关于高等师范教育体制的纷争又一次迭起。然而取消师范大学的建议并未被会议采纳,反而通过了《整顿师范教育制度案》以明确师范教育的独立地位,同时还颁布了《师范学校应独立建设以维教育而固国本案》《请大学明文规定师范教育独立案》《师范教育应独立开办案等》[17]。整个会议要求师范教育应独立开办,这样的状况并没有持续多久,第二次全国教育会议对学制再次进行调整,此次调整又偏向于“综合派”的主张,规定“师范大学、大学教育学院及其他大学内与师资训练有关之各学院均招收高中毕业生,予以四年之训练,授学士学位,准充中学教员”[18]。这样,高等师范教育体制再次处于“独立”与“综合”之间徘徊,特别是1931年国际教育考察团的到来,将这一争论推向了白热化,此后,教育界关于高等师范教育体制时有纷争。直到1932年、1933年《师范学校法》和《师范学校规程》的颁布,独立的师范教育体制再次从法律上得以确认,有关高师教育的纷争才逐渐冷却。北平师范大学是当时最具代表性的独立师范大学,也是在风雨飘摇中确立独立师范学校的典型代表。

南京国民政府时期是师范教育发展较为成熟的阶段,国民政府正式认可了师范学校的独立性,并开始着手恢复以往被合并的师范学校,使其独立地位得以继续保持。从此,独立的高等师范教育体制开始渐渐恢复,各级师范学校通过整顿也开始步入正常发展轨道。据1947年国民党政府教育部统计:全国内共有附设于大学的师范院校4所,独立设置的师范学院11所。自1928年至1947年间,高等学校师范科毕业生累计为2.1万人,占此20年间高等学校毕业生总数(18.5万人)的11.35%[19]。

3 近代我国高等师范教育体制变迁的特点

3.1 高等师范学校的地位摇摆不定

学制改革背景下,近代高等师范教育的发展经历了依附-独立-综合-独立的演变过程,之后随着发展演变基本上实行独立设置和非独立设置并行的高等师范教育体制。首先师范教育在创立之初,因条件不成熟附属在大学堂处于依附地位,直到“癸卯学制”颁布确立了独立师范教育的开始,1922年“壬戌学制”的实行,我国高等师范教育一转“独立”的师范教育体制向“综合”的师范教育靠拢。“壬戌学制”的实施造成高等师范教育独立地位的消失,同时也是我国“综合”高等师范教育体制的开端,但这一时期,我国的高等师范教育发展受到限制,特别是“高师改大”运动之后,愈发意识到独立师范教育体制的重要所在,因此,南京国民政府时期是高等师范教育独立地位的重建和发展时期,通过法令修订,再一次历经“独立”与“综合”纷争的的高等师范教育,最终确立了“独立”的高等师范教育体制。由此可知,近代我国高等师范教育在“独立”和“综合”之间反复游离,表现在地位上,则是高等师范学校地位的摇摆不定。

3.2 高等师范教育制度日臻清晰与完善

我国专门培养师资的机构出现比较晚。清末,国外教育思想的深入以及有识之士的大力倡导,我国开始引入国外的高等师范教育制度。“壬寅·癸卯学制”的制定就是最有力的代表,学制制定之初,由于对国外的师范教育制度缺乏全面了解,只是盲目推崇,因此出现了一些“水土不服”的情形。此时期我国高等师范教育制度还处于探索阶段,制度上比较精简,缺乏规范性,实施过程中也处于被动的局面。民国建立初年,为了适应社会经济的发展,资产阶级颁布“壬子·癸丑学制”,虽有一定的进步性,但总体看来变动不多。直到1922年“新学制”颁布,高等师范教育制度才有了颠覆式的改变,无论是培养目标还是教育宗旨,此时期的高等师范教育制度都趋向更加成熟和完善,师范教育开始获得全方位的发展。此外,还有一个方面体现在高等师范教育制度更加本土化,制度的厘定“因地制宜”,充分考虑本国国情,这也是一个进步的地方。南京国民政府成立后,在总结各时期学制的基础上,经过修正、调整和补充,制定出了涵盖招生就业、学位学历、人事、经费、管理和考试等在内的一系列清晰明了、结构完善的高等师范教育制度,此时,我国的高等师范教育制度逐步走向完善的阶段。

3.3 深受国外师范教育影响

在我国,师范教育原本就是“舶来品”,我国师范教育是在国外师范教育的基础上而来,诸国中对我国产生影响最大的莫过于日本,蔡元培言:“我国高等教育之制,规仿日本”[20]。1901年上海创办的《教育杂志》,刊登的内容多是关于日本教育法规的译文,这些法规对我国的影响集中体现在清末民初我国所颁布的学制当中。在之后的学制变革中,国际上,法国将高师并入巴黎大学、日本的高师也升格为大学,受这些国家的影响,我国也作出了“高师改大”的决策。在现代的师范教育制度形成过程中,我们曾先后向日本、德国、法国和美国学习过,蔡元培仿照德国教育制度主持制定《大学令》,又参照法国形成大学区制,这足以看出,我国师范教育制度形成过程中,国外师范教育体制对我国影响较大。

如今看来,“独立”亦或“综合”的高等师范教育体制都各有其优势,培养师资都是其最基本的职能。师范学校的教育学科相比综合大学更加完备,综合大学在学术氛围和多学科方面又更胜一筹。民国时期,由于经济所限,多建高等师范学校以解决师资匮乏是不现实的,而且中等师资所需的各学科教师种类繁多,若都依靠师范大学来培养,难度颇高。如果综合大学和师范大学能够“强强联合”,也可以很好的解决师资培养的问题。纵观世界各国发现,目前世界发达国家师资培养的趋势更加多样化、灵活化、综合大学化。就高等师范教育体制来说,“综合”已是大势所趋的事情,师资培养由师范学校独自承担转向师范学校和综合大学共同承担,师范大学通过设置多学科、多专业,以培养多功能性人才,适应社会的多元需要。综合大学通过增设非师范类教育专业也可以为师范生提供更宽广的视野。我国近代高等师范教育体制在“独立”与“综合”之间的漂浮不定,是对如何选择一个更符合中国本土化的高等师范教育体制的探索。虽然近代实行“综合”高等师范教育体制的改革对师范教育来说并非成功之举,但也总结出了教育改革要顾及国情、循序渐进、适应教育需求的经验,为当代我国高等师范教育的转型提供了借鉴和帮助,避免了多走弯路,同时铺就了更符合当代我国高等师范教育发展的道路。总体看来,近代我国高等师范教育的发展以及取得的成果不是一蹴而就的,经过时间的积淀和新旧经验的总结终以形成。