双宾句中数量词相对位置再思考

贺婷婷 彭家法

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

沈阳[1]认为在某些结构中的NP能否移位,除了要考虑语法和语义的因素之外,还会受到数量词的制约。黄正德等[2]在论述频率短语/持续短语的线性位置时表明:频率短语不会和双宾语争夺宾语位置,只是作为附接语处于两个宾语之间。以数量词(包括名量词和动量词)的相对位置作为测试手段,能够进一步说明双宾语中直接宾语和间接宾语在深层结构中有着固定的生成位置,表层结构呈现的不同位置是由移位操作形成的。

一、双宾语位置问题的讨论

所谓双宾语的位置问题,即述语后的两个宾语,哪一个在前,哪一个在后。朱德熙认为:“如果真宾语是指人的,真宾语往往前置,准宾语往往后置;如果真宾语是指物的,那么真宾语往往后置,不过也有两可的情况;如果真宾语是人称代词,那么前置仍然占优势。”[3]综合前人的观点,根据双宾句的基本特点,现代汉语双宾语的位置共有以下四种情况:

第一种:V+DP(人)+DP(物)

李四给张三一本书。

第二种:V+DP(物)+DP(人)

学校分给中文系几个新老师。

第三种:V+DP(人)+DP(人)

厂里分给王师傅十个人。

第四种:V+DP(物)+DP(物)

省厅派给教育部两个任务。

可见,仅以宾语是指人还是指物这一标准来断定两个宾语的位置这一做法是不严谨的。

传统语法学主要从描写的角度来讨论双宾句,详细列举了双宾结构中宾语的类型:如朱德熙[3]提出“真宾语”和“准宾语”的概念,将常规宾语称为“真宾语”,非常规宾语称为“准宾语”;赵元任[4]将宾语的种类划分得十分详细,其中明确指出表示程度和数量的自身宾语,可以作为一个独立成分,置于目的宾语之前(我看过三次戏)或者目的宾语之后(我看过他三次);马庆株[5]提出凡是出现在动词后的名词性成分一律看作是宾语,由此概括出表处所、时间、工具、结果等14类双宾句;王力[6]以“问”字为例,例证了上古汉语中动词带两个宾语的类型、位置和省略情况,但是对于两个宾语前后位置的选择和生成机制并未讨论。以上从描写的角度对宾语种类进行划分,虽然丰富了双宾句的类型,但也给双宾句的研究造成了许多混乱和困惑[7]。第一,双宾构式中的动词种类不一,双宾动词不一定都是三价动词,甚至有些不及物动词也能参与双宾构式,例如“开他一个玩笑”“敲他三次竹杠”[4];第二,对于双宾语句式和双及物动词的概念划分模糊,徐杰[8]明确指出“双宾语”和“双及物”二者是两个有关但是性质不同的概念;第三,难以找到一条适合所有双宾句式的语义描述,传统语法学关于双宾语的类型做了比较详尽的观察和描写工作,但是没有做到解释的充分性。

从80年代起,国内语言学家陆续利用生成语法理论对双宾句式进行分析。顾阳[9]认为双宾结构是由与格结构衍化而来,但是究竟是与格结构衍化为双宾结构,还是双宾结构衍化出与格结构这一点还是有待讨论的。陆俭明[10]发现在双宾结构V+O1+O2中,部分双宾结构中O2必须受到数量词修饰才能成立,有的则不能受数量词修饰。沈家煊[11]将数量词对句法结构的制约作用归于人类认知上的“有界”和“无界”。这一观点为本文研究双宾结构中出现的名量词提供了新的思路。黄正德等[2]指出,数量词置于附接语位置,如:“我打过那些坏蛋两次”,其中数量词“两次”仅仅起到对“打坏蛋”这一行为的修饰,不应占据指示语和补足语位置,而应置于附接语位置,对整个v’进行修饰;单宾结构中同一宾语既可以在数量词之前也可以在数量词之后。但是对于数量词的相对位置和宾语(包括双宾语)的基础位置之间的联系黄正德并未做详细解释。

关于双宾语位置的问题,也有学者从构式等角度做出解释:毕罗莎、潘海华[12]认为双宾结构中无论是给予类还是取得类,直接宾语的位置都是信息结构驱使下的产物,汉语是一种 “话题突出型”语言,遵循“句首话题——句末信息焦点”的信息传递次序,新信息会被放置在句末,旧信息会被置放在句首。

上述学者对双宾语的种类以及结构衍化的过程都已经作出了深入的论述,但是对于宾语与数量词的位置之间的联系并未做出详尽解释。在分析上述研究成果的基础之上,可以发现双宾语的位置和数量词的位置间存在相对固定的联系,通过比较动量词在单宾结构和双宾结构中的位置,能够找出受影响者宾语和对象宾语的基础位置规律;此外,通过比较还发现直接宾语和间接宾语受名量词修饰的能力具有不对称性,直接宾语更容易受数量词修饰,这一点可以利用增值客体的理论来解释。双宾语受数量词修饰的这种不对称性很可能也是由深层结构中的基础位置决定的。

二、数量词的相对位置

(一)单宾结构中数量词的相对位置

讨论双宾语的位置之前,不妨先引入两个单宾结构的例子:

(1)a.我打过两次欺负孩子的坏蛋。[2]

b.我打过那些坏蛋两次。

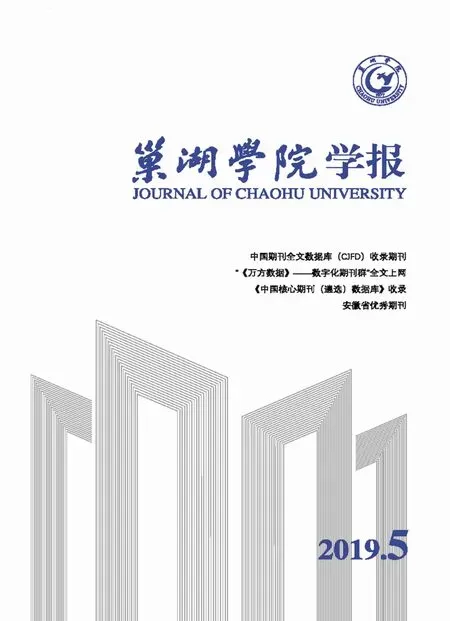

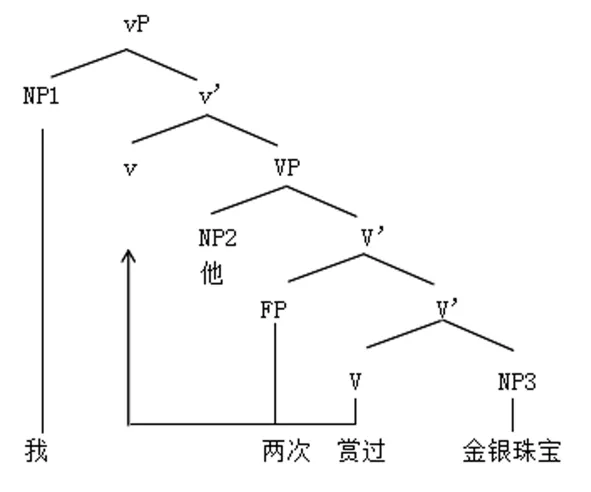

图1 例(1a/b)树形结构图

通过树形图,可以直观的看出两个句子中NP宾语“坏蛋”在表层结构呈现的不同位置:(1a)中的宾语“坏蛋”处于频率短语之后,居于补足语位置;(1b)中的“坏蛋”处于频率短语之前,居于指示语位置。虽然在表层结构中,(1a/b)两个句子中宾语的位置有所不同,但是根据Baker[13]提出论旨指派一致性假设(Uniformity of theta Assignment Hypothesis,UTAH):“凡是论元关系相同的成分在D结构层面其结构关系也相同。”所以在深层结构中两句话宾语“坏蛋”的基础位置都应该是补足语,即NP3位置。两个句子中的“坏蛋”都应该是被打的对象,都与核心动词“打”构成动宾结构,即都应该受到核心动词V的管辖。为了验证对象宾语的位置总是在补足语位置,不妨再比较以下几个例子:

(2)逼他请大家喝了一次冰咖啡和啤酒。(《围城》)

(3)陈大姐和小梅谈了三次话。(《新儿女英雄传》)

(4)方鸿渐失神落魄,一天看十几种报纸,听十几次无线电报告。(《围城》)

通过比较上述单宾结构中对象宾语的句子,可以发现:“冰咖啡和啤酒”“(谈)话”“无线电报”这些对象宾语总是处于数量词之后,居于补足语位置上。但是,(1b)中的对象宾语为何会居于指示语位置呢?根据Baker的论旨指派一致性假说[13],(1a/b)中宾语的基础位置是一致的,表层结构位置的不一致是由一定的移位操作形成的:(1b)中,“打过那些坏蛋”处于数量短语之前,NP宾语“那些坏蛋”由补足语提升至附接语“两次”之上,处于VP的指示语位置,但是(1a)宾语“坏蛋”因为受到某种限制只能留在补足语位置,无法提升至VP的指示语位置。是什么因素致使(1b)中“那些坏蛋”可以提升至空置的NP2位置,但是对于NP2位置同样空置的(1a),“欺负孩子的坏蛋”却无法提升呢?根据李艳惠[2]提出的最小可能成分条件:

一个与中心语H有论旨关系的无指成分,应该跟H结合形成最小的可能成分。

(1a)中的“欺负孩子的坏蛋”是一个泛指的概念,只要是欺负过小孩子的,都可能成为“打”的对象,而且两次所打的“坏蛋”不一定是同一个或同一伙人,所以在此只是一个名称,不是实体对象,是无指成分,必须满足和“打”结合成最小的可能成分——动词中阶V’。由于受到动词中阶V’的限制,NP2位置即使空置,“欺负孩子的坏蛋”也无法从NP3位置移出。但是,(1b)中“那些坏蛋”是一个有定NP,指示代词“那”具有指别性,指代的必定是对话双方都已经知晓的一伙人,作为有定NP,不受到上述假设限制,可以脱离动词中阶V’的控制,提升至空置的NP2位置,置于VP附接语之上。

针对这种宾语位置不一致的情况也有其他的观点,但是根据生成语法理论的相关限制条件,这些看法是不合适的。

比如:有些学者认为(1b)中“那些坏蛋”的初始位置就在VP的指示语位置,只有动词“打”产生了“V—v”移位。这是不严谨的,既然语言是有规律的,那么同样作为对象宾语,其初始位置必定是相同的,必定是因为产生了足够使其移位的条件。根据 UTAH,既然(1a/b)中 NP“坏蛋”与“打”的论旨关系相同,那么他们的初始位置也应该相同,在VP结构中只有两个位置能容纳论旨角色——指示语和补足语。如果两者的初始状态都在指示语位置,为满足最小可能成分的限制,必然要做自上而下的移位——从指示语到补足语,但是根据合适的约束条件[2],即“移位总是以具有C—统制能力的位置为目标”,所以这一移位无法实现;如果两者的初始状态都在补足语位置,既可以满足(1a)的最小可能成分限制,又能够实现(1b)中NP“坏蛋”的合法移位。

上述(1a/b)中的例子说明了对象宾语的基础位置都是在补足语位置,汉语中与对象宾语密切联系的还有一类宾语表示受影响者,这类宾语的位置和对象宾语的位置有何区别呢?试比较下列句子:

(5)你替我警告她,我饶她这一次。(《围城》)

(6)陈大姐和小梅谈了三次话。(《新儿女英雄传》)

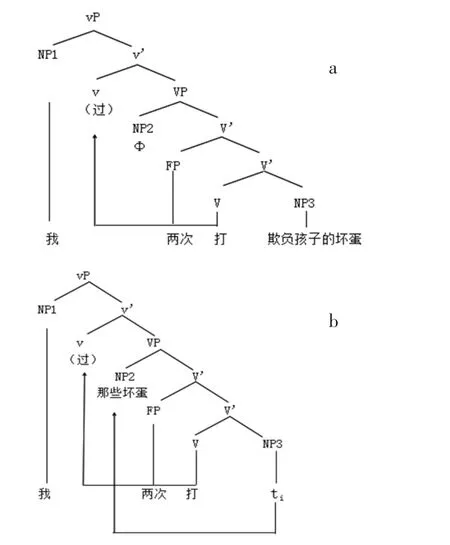

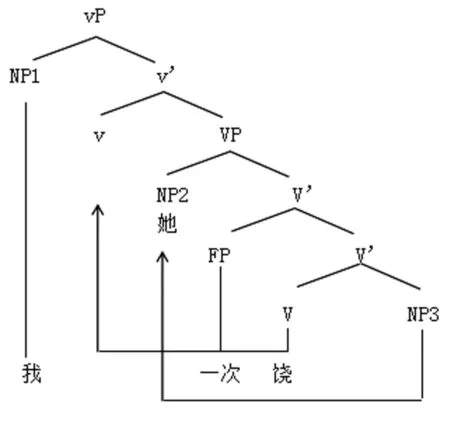

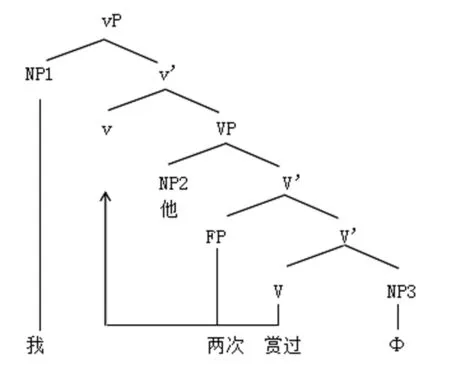

(5)(6)在附接语位置都有一个频率短语,(5)中的宾语“她”在附接语之前,(6)中的宾语“话”在附接语之后。根据约束原则B[13]:代名词在管辖语域内是自由的,可以明确(5)中的宾语“她”绝不是“我”(方鸿渐),而是柔嘉的老师,并且这里的“她”是“饶”这一动作的直接受影响者,在表层结构中置于频率短语之上;(6)中的“话”明显是“谈”的对象,在表层结构置于频率短语之下。有一点值得注意:(5)中的“她”虽然承担受影响者的语义角色,但是同时也是“饶”的对象。根据动作发生的次序,只有动作产生才会发生影响,所以“她”首先应当承担对象的语义角色,其次才作为“饶”的受影响者。由此得出虽然“她”在表层结构中占据指示语的位置,但实际是从补足语提升至指示语得到的,结构如下图所示:

图2 例(5)树形结构图

图3 例(6)树形结构图

通过比较(5)(6)当中的“她”和“话”,两者都具有对象的语义角色,但是(5)中“她”可以提升至空置的VP指示语位置,处于频率短语之前,(6)中的“话”却只能留在基础位置——补足语位置,不能提升至空置的VP指示语位置。究其原因,有以下两点:(5)中“她”作为有定的人称代词,一方面不受到最小可能成分的制约,另一方面兼具对象和受影响者的语义角色,即基础位置可以处于指示语之上,但是根据合适的约束原则[2]:即“移位总是以具有C—统制能力的位置为目标”,如果为了体现对象宾语的角色,就必然要做出自上而下的移位,从而违反合适的约束原则,所以,(5)的宾语“她”只能生成于补足语位置,然后再进行自下而上的移位。然而(6)中的“话”只是承担对象宾语的语义角色,不承担受影响者的语义角色,且受到最小可能成分的限制,所以无法进行移位和提升。以下(7)(8)同(5)用法相同,(9)(10)同(6)用法相同。

(7)余校长说:“张老师,实在无法,就委屈你一回 !”(《天行者》)

(8)这里没你待的地方。不然我见你一回 ,打你一遍!(《一句顶一万句》)

(9)我素不轻许愿,无端破了一回例。(《冰心全集第二卷》)

(10)既然上帝掷了一回骰子,把万分之一的厄运降于我……

汉语中这种现象不在少数,经过比较和分析发现:承担受影响者语义角色的宾语在深层结构中占据指示语位置,承担对象语义角色的宾语在深层结构中占据补足语位置,当一个宾语生成于补足语位置且兼具对象和受影响者的语义角色时,可以做自下而上的移位,移至没有语音形式的指示语位置,若处于补足语位置的宾语只承担对象的语义角色,宾语不能提升。

由此,可以推断宾语由于承担特殊的语义角色,在深层结构中有着固定的基础位置,由于受到最小可能成分和UTAH的限制,一般情况下在表层结构中位置不会发生改变;特殊情况下表层结构中对象宾语占据不同位置也是经过移位才形成的,而非随意生成于补足语或者指示语位置。

(二)双宾结构中数量词的相对位置

通过比较单宾结构中数量词和宾语的相对位置,可以发现承担不同语义角色的宾语在深层结构中有着相应的基础位置。那么双宾结构中的数量词和宾语的相对位置又当如何呢?试比较下列句子:

(11)我赏过他两次金银珠宝。

(12)(这些金银珠宝)我赏过他两次。

(13)(他呀!)我赏过两次金银珠宝。

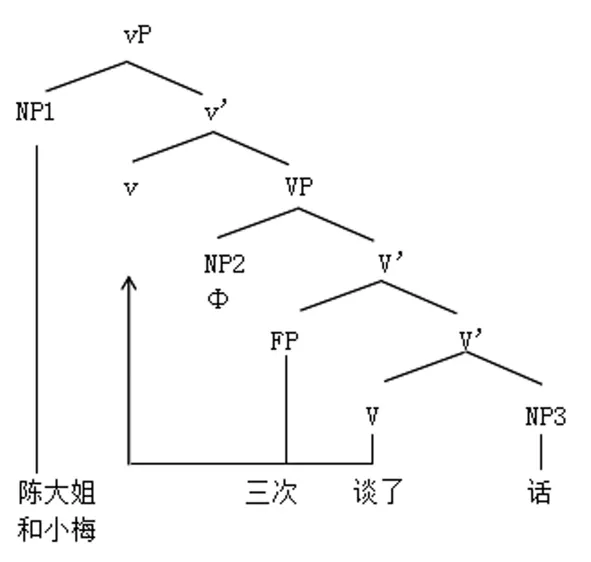

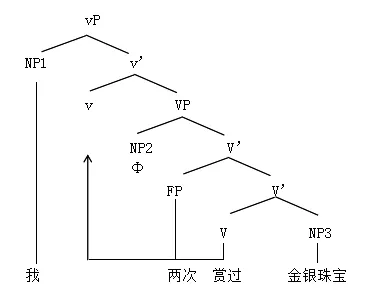

上述三个句子中都有一个数量词 (文中主要是频率短语),处于附接语位置,但是不同结构中双宾语和频率短语的前后位置却并不一致,据此可以画出下列树形图:

图4 例(11)树形结构图

图5 例(12)树形结构图

图6 例(13)树形结构图

从树形图中可以看出,在双宾结构(11)中,核心动词“赏”和“金银珠宝”处于动词中阶V’之下,直接宾语“金银珠宝”作为“赏”的受事对象,处于补足语位置;间接宾语“他”作为受影响者,所以置于指示语位置,如图所示。即使两个宾语当中出现缺失的情况——宾语话题化,如(12)(13),受影响者和对象的基础位置依旧没有改变。(12)中对象宾语话题化,此时受影响者“他”的基础位置就在频率短语之上,无需移位,补足语位置是宾语话题化之后留下的语迹,频率短语“两次”置于动宾结构之下。(13)中,表受影响者的“他”话题化,所以指示语位置仅留下一个没有语音形式的语迹,对象宾语“金银珠宝”的基础位置在补足语处,由于此时的“金银珠宝”表示的是一种概括性的类别,并不是具体指称话语中的某个实体,属于无指状态,受限于最小可能成分限制,“金银珠宝”不能提升至没有语音形式的NP2位置,如图所示。

通过比较(11)(12)(13)中双宾语和数量词的相对位置,可以发现:双宾语分别承担受影响者和对象的语义角色,其中间接宾语承担受影响者的语义角色,生成于指示语位置;直接宾语承担对象的语义角色,生成于补足语位置。试比较下列句子:

(14)有人外国回来送给他一罐咖啡。(《围城》)

(15)他偷了老百姓一只鸡,拿到集上去卖……(《新儿女英雄传》)

(16)谁再叫我马胆小,我敲他的脑瓜儿……(《新儿女英雄传》)

以上例子,分别是双宾句的三种类型,其中(14)和(15)是表示损益类的双宾结构,(16)不表示损益的性质,黄正德[14]将给予类和抢偷类双宾句分别归纳至非宾格系列和非作格系列,并且为给予类双宾句的中间论元置以历事的语义角色,而抢偷类双宾句中的中间论元置以蒙事的语义角色,这种差别也体现在两种双宾句的轻动词的意义类型上。值得注意的是,双宾结构中除了具有损益类的双宾句之外,还具有没有损益性的双宾句如(16)。

在此引入受影响者和对象的概念可以更为准确地概括直接宾语和间接宾语的特点。值得注意的是,在此所说的受影响者,并不等同于受损者,也可以是受益者或者是中性的经验者。从而可以得出,(14)中“他”是受影响者,“咖啡”是“送”的对象;(15)中“老百姓”是“偷”这一动作的主要受害者,是受影响者,“鸡”是“偷”的对象;(16)中“我”是这个绰号的承受者,是最直接的受影响者,“马胆小”作为名称是“叫”的对象。损益类双宾句的受影响者十分显著,至于(16)这种没有损益意味的双宾结构,如何准确判定其中的受影响者和对象呢?本研究认为可以引入把字句或被字句进行判定。众所周知,把后NP有受损者的意味,被字句的主语有受影响的意味。

根据上述条件,可以得出将(17)变换如下:

(17)a.谁再叫我马胆小,我敲他的脑瓜儿……(《新儿女英雄传》)

b.把我叫做马胆小……

c.我被叫做马胆小……

(17)的间接宾语“我”既可以作为把字句的宾语也可以作为被字句的主语,是“叫马胆小”这个事件的受影响者,类似的还有“踩了我两脚泥”和“泼了他一身水”。通过变换成把字句或被字句可以直观且准确地找出双宾语的基础位置:直接宾语充当对象的语义角色,基础位置在补足语位置;间接宾语充当受影响者的语义角色,基础位置在指示语位置。

总之,上述例句中的数量词——频率短语置于双宾语之间,可以帮助我们有效判断直接宾语和间接宾语的层级关系和基础位置。有时,频率短语也会出现在两个宾语之后,此时不能用上述树形图表示。例如:

(18)a.我赏给他金银珠宝已经两次了。

*b.我赏给他已经两次金银珠宝了。①“?”是一种惯用符号,表示例句的可接受程度比较低,“*”表示例句不可接受,下文例句中出现类似符号,其作用一致。

请注意,此时“已经”紧贴在频率短语之前,但是当频率短语处于两个宾语之间时,无论何种双宾动词,副词“已经”都不可能置于频率短语之前,如(18b)。据此可知,居于双宾语之后的频率短语“两次”其性质不同于上述(11)(12)(13)中的附接语,也不能用上述树形图来解释。

三、双宾语受数量词修饰的不对称性

上述情况中的数量词都是修饰整个动宾结构的,但是双宾语结构除了受频率短语——动量词的修饰之外,还会受到名量词的修饰,并且直接宾语和间接宾语受名量词的修饰的能力并不对称。比较下列例子:

(19)a.大婶子送给她们一个破篮儿。(《新儿女英雄传》)

?b.大婶子送给他们破篮儿。

c.大婶子把破篮儿送给他们。

(20)a.你明天替我电汇给他一笔钱。 (《围城》)

?b.你明天替我电汇给他钱。

c.你明天替我把这笔钱电汇给他。

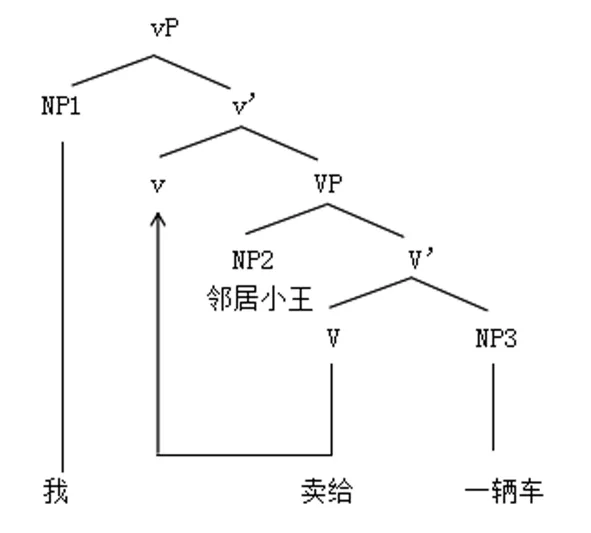

(21)a.卖给邻居小王一辆车。

?b.卖给邻居小王车。

c.这辆车被卖给邻居小王了。

(22)a.我本想给杨七一(记)拳头。 (《生死疲劳》)

*b.我本想给杨七拳头。通过比较典型的双宾句——给予类双宾句中,直接宾语一般都会加上数量词修饰,如果直接宾语不是数量NP就要进行移位操作。已有的研究表明,双宾句中直接宾语通常都要带上数量词修饰,以表示无定性,直接宾语不是数量NP就必须进行移位——变换成把字句如(19c)(20c)或者受事主语句(21c),以表示结果或部分受事,否则会产生不合格的句子(22b)。那么数量词对间接宾语的修饰情况又当如何呢?通过筛选我们发现间接宾语有时也会受数量词修饰。

(23)省图书馆授予三位老师荣誉证书。

(24)教育局分配给三所学校优秀教师。

(25)张教授送给他一本书。

(26)*张教授送给一个她书。

可以看出,与直接宾语相比间接宾语受数量词修饰的情况受限较多:先看(25)(26),代词“他”等一般不作O2,只做O1,而代词前一般不能加数量词,除此之外,宾语O1如果是虚指宾语或者致使宾语,也不能受数量词修饰;少数O1能独立受到数量词的修饰,可能与动词的种类有关,如(23)(24);双宾句中O2受数量词修饰比O1受数量词修饰常见得多,通常来说,如果O2有数量词修饰,那么句子是自由的,可以独立成句,如果没有数量词修饰,那么所形成的双宾句只能是黏着的,作为分句被包含于复句中。

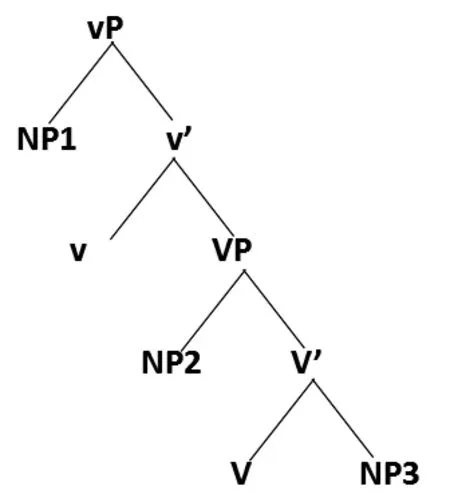

根据汉语主语有定倾向性,一般来说,主语是有定的,而宾语通常都是无定的事物。双宾语虽然在结构上都是宾语,但结构位置不同,如下图:

图7 双宾语结构位置图

由树形图可以看出,通常情况下间接宾语(NP2)作为受影响者,深层结构中居于VP的指示语位置,相当于一个内层VP的小主语,直接宾语(NP3)作为对象,其基础位置在补足语。所以,间接宾语有定性比直接宾语更强。

直接宾语和间接宾语受名量词修饰能力的不对称性,可以采用Dowty“增值客体”[2]的观点来解释直接宾语前加数量词修饰的情况。增值客体的要旨是:宾语所表示的物体的边界划定了动词所描述事件的界限。以“送你两本书”为例,如果没有数量词修饰“送你书”,理论上来说,只要接受者“你”存在,并且有足够的书,“送你书”这个动作就可以一直进行下去。为了描述这种语义特征,Dowty提出增值客体的理论来设定事件的始末。“送一本书”在句法上和“吃一个苹果”“卖一年鱼”是相同的,所以“一本书”也是通过增值客体间接达到对整个予取事件的限定。同理,上述(19)(20)(21)(22)中的“一个破篮”“一笔钱”“一辆车”“一(记)拳头”也可以理解为通过对客体宾语的限定从而达到对整个予取事件的限定。

值得注意的是:动量词和名量词都可以对予取事件起始点进行限定,但是两者发生作用的机制并不相同:介于双宾语之间的动量词是通过频率短语附接于动词中阶之上,直接修饰动词,将事件始终限制在频率短语划定的时间范围内从而限定整个予取事件;介于双宾语之间的名量词是通过增值客体起作用,宾语NP中的名量词通过将数量边界转给整个予取事件从而间接地实现对整个予取事件的限定。频率短语的结构上文已经作了分析,名量词修饰宾语的结构如下图所示:

图8 例(21)树形结构图

根据Dowty增值客体[2]理论,由于独立的原因,只有客体论元才会显现出“增值的”限定事件(event-delimiting)的特性。 从而可以判断,双宾结构中直接宾语和间接宾语受数量词修饰的能力具有不对称性,直接宾语更容易受到数量词修饰,表示对事件的限定。

四、结语

通过比较双宾语和数量短语的相对位置,可以得出以下结论:首先,现代汉语双宾语的直接宾语和间接宾语分别具有对象和受影响者的语义性质,在深层结构中其基础位置是固定的,即使在单宾结构中,承担对象和受影响者的两个宾语也会有与之语义角色相对应的基础位置,不会随意变换。表层结构中同一宾语呈现出不同位置,是在满足最小可能成分和UTAH等条件下移位形成的。其次,直接宾语和间接宾语受数量词修饰的能力具有不对称性,这也和双宾语在深层结构中固有的生成位置有关。

双宾语位置的明晰对于判定双宾句中的争议性句式具有“试金石”的作用,将语义角色和句法位置相结合能够更加直观准确地说明双宾语特征。文章通过研究现代汉语双宾语的位置,发现生成语法中的许多新理论对于解决这些争议颇多的句式实在是一个极好的工具,我们需要把当代语言理论和汉语事实相结合,做更为深入的研究。