陕北丹霞地貌旅游开发建议

张燕娜 刘建朝 陈俊生 张高鑫 杨金昆

2019年4月26-2019年4月30日,陕北丹霞地貌第四次联合科考顺利开展。不同以往丹霞地貌,陕北丹霞地貌更具独特性、稀有性,蕴藏着丰富的旅游价值与科研价值。在调研科考的基础上,从旅游的角度出发,指出陕北丹霞地貌景观带存在的问题,结合陕北文化特色,提出相应的旅游开发建议。

一、丹霞地貌概念的提出

1928年,地质学家冯景兰发现广东仁化丹霞山一带的红色地层并首次将其命名为“丹霞层”,由此开启了丹霞地貌的科学研究。自1939年构造地质学家陈国达把这种红色岩层上发育的地貌称之为“丹霞地貌”以来,黄进、曾昭璇、刘尚仁等许多学者对丹霞地貌的概念进行了探讨,使其不断发展与完善。在此基础上,中国丹霞地貌研究代表人物彭华将丹霞地貌定义为“以陡崖坡为特征的红层地貌”,该概念指出丹霞地貌以红层为物质组成,以陡崖坡为形态特色,这一定义被学者广泛接受。

丹霞地貌主要分布在中国、美国西部、中欧和澳大利亚等地,以我国分布最广。中国丹霞地貌广泛分布在热带、亚热带湿润区、温带湿润-半湿润区、半干旱-干旱区和青藏高原高寒区。可分为西北部高寒干旱山地型丹霞、西南部湿润-高原-山地-峡谷型丹霞以及东南部湿润低海拔峰丛-峰林型丹霞。其中以广东丹霞山面积最大、发育最典型、类型最齐全、形态最丰富、风景最优美。从丹霞地貌的英文名称“Danxia Landform”就足以看出,我国丹霞地貌的典型代表性及其在丹霞地貌国际研究中的重要性与地位。

二、陕北丹霞地貌概述

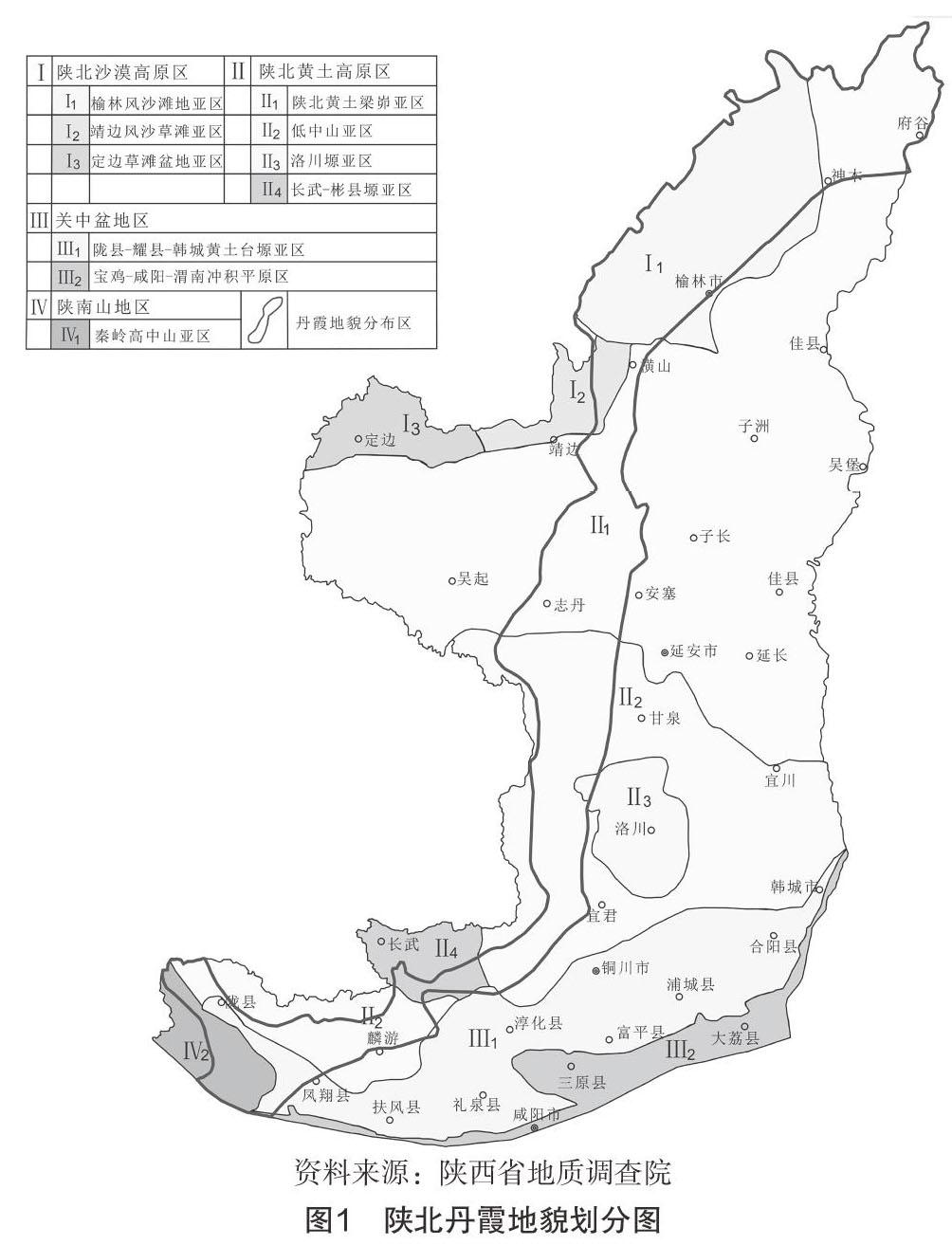

2015年,陕西省地质调查院科技人员在陕北及渭北地区发现了规模宏大的丹霞地貌,这是我国国内目前已知的规模最大的丹霞地质遗迹景观带。该发现突破了以往对中国丹霞分区、中国丹霞构成、丹霞地貌类型、丹霞地貌演化和地学效应的认识。陕北丹霞地貌景观带呈南北向狭长分布,地理坐标为北纬34°21′~39°35′,东经106°18′~111°15′。主要位于陕北、渭北地区,涉及榆林、延安、铜川、咸阳、宝鸡等市。北至榆林市府谷县,南至宝鸡市陈仓区一带,南北最长约770千米,东西宽5~100千米,呈“S”形条带,总面积30 773km2(图1),共划分出府谷莲花辿、靖边龙洲、神木公格沟、志丹-安塞-甘泉、马栏河-照金、陈仓九龙山等6处丹霞地质遗迹景观集中区,共计90处地质遗迹点,类型齐全,规模巨大,景观价值极高。

首先,陕北丹霞地貌类型主要以沟谷形为主,分布在志丹的九吾山、曹家沟、洛河、安塞的砖窑湾、甘泉雨岔(羚羊谷)和靖边龙洲(波浪谷)。其次,丹霞赤壁也较为多见,主要分布在安塞王家湾及洛河沿岸。此外,还有志丹三台山、永宁山及耀州照金的孤峰方山型,宝鸡九龙山的峰林型,罕见的丹霞天生桥、石蘑菇在安塞阎山湾及志丹弘门寺也有分布。吴昊、李益朝等依据形态特征把沟谷型丹霞进一步划分为天井式、狭缝式、巷道式、宽谷式丹霞地貌。

三、陕北丹霞地貌旅游开发存在的问题

2019年4月25日-2019年4月30日,陕西省地质调查院组织实施了陕北丹霞地貌第四次联合科考,也是第一次国际联合科考。笔者有幸参与其中,对铜川照金丹霞、龙洲靖边丹霞等丹霞地貌遗迹进行了实地野外考察。由于陕北丹霞地貌景观带尚未有完整的规划与保护开发,因此笔者在实地考察与座谈会的基础上,初步认为陕北丹霞地貌景观带存在以下问题。

(一)地质遗迹分散,交通成本高

陕北丹霞地貌分布区公路交通发达,北、西、南3个方向都有G65、G22、G20等高速与咸阳、榆林、延安、甘肃、宁夏、宝鸡等地相连接。县区、乡镇均有省道或县道相通,但由于陕北丹霞地貌南北跨度大,造成景观遗迹分布范围广且散。除了延安市有高铁外,其他地区尚未有高铁或动车直接到达,许多遗迹点彼此之间相距较远,游客去往下一个目的地往往需要花费3~5小时的车程。这不仅浪费了游客有效观光时间,增加了交通成本,而且增加了游客的疲惫感,在一定程度上降低了游览满意度与期望值,不利于旅游业的长期发展。

(二)配套设施不完善,安全与保护设施匮乏

旅游配套设施是指一切为旅游业服务的相关设施。除基础设施外,主要指旅游接待设施(包括停车场、酒店、饭店等)、旅游购物设施、娱乐设施、医疗救护设施等。完善的配套设施不但可以提升游览品质,使游客获得良好的游览体验,而且能够增强景区竞争力,提升知名度。齐全的安全设施是影响游客出行的重要因素,也是景区存在与发展不可忽视的重要部分。纵观陕北丹霞地貌景观带,内部硬件配套设施不健全:①没有建立完善的游客服务中心或游客接待处,为游客提供景区的相关信息及必要的服务与帮助;②游览示意图、景观标识牌等导览设施不齐全,形式和内容较为单一,缺乏吸引力;③丹霞地貌景观的独特性与稀有性对景区的安全和保护设施提出更高的要求。在较为陡峭或危险的特殊地段,既没有工作人員指引,也没有设置醒目的警示牌或者安全说明。

(三)科普程度低,保护意识薄弱

目前,多数周边居民认识到丹霞地貌景观具有美感,能够吸引人流,许多外地游客都会专程过来观看与拍照,甚至有旅游团到来。这对于身处地理位置偏僻、经济收入相对较低的乡村居民来说具有极大吸引力。他们认识到了丹霞地貌景观的旅游价值与经济效益,并有所行动。或是在附近私自设置路牌,写着“某某丹霞地貌由此进入”,或是直接拉拢游人游览,无序游客蜂拥而至、任意踩踏,对丹霞地貌景观造成直接破坏。在丹霞地貌周边区还可见到油气开发区、墓地、农业用地,这在一定程度上间接蚕食着丹霞地貌面积。以上现象都反映出人们并没有真正了解丹霞地貌,缺少必要的科学知识,保护意识薄弱。

四、陕北丹霞地貌旅游开发建议与对策

(一)完善法规制度建设

制度是一种行为规范,用来规范和约束人们思想与行为。完善的制度能够提供约束与管理,提高协调性与管理有效性,保证体系有序良好运行。陕北丹霞所处的自然环境相对脆弱,各种地质遗迹形态都具有不可再生的特点。针对上述提及的部分地方无序开发和人为破坏的情况,相关部门应该尽快制定陕北丹霞地质遗迹保护与管理的政策法规,完善法规制度建设,持续开展地质遗迹保护宣传、教育活动。在法规制度下加强监控与管理,不定期巡查与突击检查,严格处理违法违规行为,防止地质遗迹遭到人为破坏和景区环境污染等。

(二)加快铁路建设,构建多元文化体系

鉴于陕北丹霞地貌景观带南北跨度大,铁路网络尚不成熟。建议省部级相关部门加快陕北铁路建设,结合陕北丹霞地貌遗迹点分布特征,充分利用现有延安高铁站、榆林机场交通资源,合理规划布局,将陕北丹霞地貌遗迹点串联起来,拉近点间距离,提高交通可达度,缩短交通时间,降低交通成本。陕北地处中国草原游牧文化与中原农耕文化的交汇之地,在中国古代历史上既是各民族相互征伐的战场,也是各民族相互交流、融合的地方。在此基础上形成的陕北历史文化在礼仪、饮食习惯、服饰居所、民间艺术、方言、地名等方面都体现了民俗文化多元性的特点。陕北秧歌、民歌、剪纸、窑洞等民俗活动与建筑,都具有浓厚的地域色彩和旅游吸引力。在发展陕北丹霞旅游业时,不单单局限于丹霞景观,而应充分利用沿途优势资源,结合当地特色,在点与点之间适当增加游览体验项目,打造不同于全国其他丹霞景观区的特色旅游,让游客感受到陕北丹霞的魅力与亮点。一方面,有利于陕北文化宣传,打破单一性,丰富旅游项目多样性,增强记忆点,提高竞争力,进而促进旅游业发展;另一方面,中断了持续几小时的车程,在一定程度上从心理上减少了游客长时间坐车的印象,丰富了旅途时光,消除疲惫感,增加满意度。

(三)改善旅游服务设施,加强安全管理

首先,应当建立功能齐全、特征突出的游客服务中心,除了信息查询、售票功能外,应有急救医疗点。其次,完善景区标识系统,提高引导作用。对石墙、石峰、波浪谷等独特的地貌景观,标牌解说内容应该结合成因进行科学说明,尽力做到图文并茂,生动形象,向社会公众展示丹霞地貌的独特价值。另外,加大景区内游步道、台阶、栏杆、扶梯建设,在最小限度破坏丹霞地貌的基础上提高游览舒适度。在地势较狭窄或存在滑坡、崩塌风险的地段,相关单位要增设规范,在醒目位置摆放警示牌与中英文安全说明,特殊路段必要时由专人看守,防范于未然。部分生态环境较脆弱的地方,应结合实际情况限制人流,减少对环境的影响。

(四)加强保护教育与宣传,实现共建共管共享

丹霞地貌是地球在漫长的发展历史中形成的地质遗迹,具有重要的科学价值。应当在优先保护的前提下,合理利用资源,合理开发旅游业。而周边居民将扮演重要的角色。因此,要重视居民的主体地位,鼓励居民为丹霞地貌景观带的保护、建设、开发出谋划策,决策时充分考虑当地居民的想法与需求。在保护与管理方面,可为社区居民提供培训,讲解丹霞地貌景观相关地学知识、民俗文化、环境保护知识等内容,提升乡土知识与环保意識;在周边设置综合服务型社区,为游客提供住宿、餐饮服务,积极挖掘特色美食与文化,增强吸引力;可挑选受过教育且具有经验的居民一同参与管理,使社区居民享有知情权。通过居民多角度多方面参与景区的方式,使居民成为真正的保护者和受益者。

五、结语

陕北丹霞地貌形态奇特,颜色亮丽,类型多样,为中国乃至世界所独有,其中蕴藏着丰富的美学价值、旅游价值与科研价值,潜力无穷,不仅招徕大众的驻足称赞,更吸引各界学者的探讨与研究。在保护的基础上,将陕北丹霞与陕北的石窟文化、民居文化、红色文化、军事文化等相融合,形成陕北丹霞的特色文化游,必将推动陕北旅游业与社会经济发展。

(作者单位:长安大学地球科学与资源学院)